论汉代的迁徙刑

连宏

(长春理工大学法学院,吉林长春,130022;东北师范大学历史文化学院,吉林长春,130024)

两汉尚未有流刑之刑名,但有迁、徙之称谓。两汉的迁徙刑承袭了“流宥五刑”的精神,有宽宥死刑之义。西汉时沿秦制,初时称为迁,主要适用于减死一等的情况,用于刘氏宗亲及高级官吏免死之刑。后来迁、徙之称谓并用,西汉末年开始作为一般的刑罚独立适用。东汉时改迁为徙,既可以作为减死之刑适用,也可以作为一般刑罚独立适用于祝诅、妖言、结党、恶逆、贪污等犯罪行为。

除此之外,“徙”还指较大规模的人口迁徙,多为政治上的原因,也有少数情况是迁徙某些囚徒,目的主要是屯兵或充实边郡。

一、西汉迁刑适用的主要范围

汉代的迁刑在史料中有所记载,虽不多,但可一窥汉代迁刑的概貌。迁刑与隋唐的流刑同样具有流(放)刑的性质。

(一)谋反

西汉迁刑已作为减死一等的刑罚,适用于谋反等应处死刑,但因有特殊缘由减等的情况。如《汉书·彭越传》:“梁太仆有罪,亡走汉,告梁王与扈辄谋反。于是上使使掩捕梁王,囚之雒阳。有司治反形已具,请论如法。上赦以为庶人,徙蜀青衣。”[1]梁王彭越虽有反状,但因助汉高祖得天下有功,帝不忍杀之,故减死为徙。后来虽因吕后之言诛彭越,但谋反等应死之罪因特殊原因减死为迁、徙之例被保留下来。再如淮南王刘长谋反,亦减死为迁,《汉书·文帝纪》:“十一月,淮南王长谋反,废迁蜀严道,死雍。”[2]淮南王刘长为宗室,故可减死。

(二)杀人

自古杀人者死,但西汉宗亲犯杀人罪亦可减死为迁。如“济川王明坐杀太傅、中傅废迁防陵”。[3]再如,文帝之孙济东王刘彭离以杀人劫货为乐,“有司请诛,武帝弗忍,废为庶人,徙上庸,国除,为大河郡”。[4]2213广川王刘去“悖虐,听后昭信谗言,燔烧亨煮,生割剥人,距师之谏,杀其父子。凡杀无辜十六人,至一家母子三人,逆节绝理”,事发后,因帝“不忍致王于法”,于是刘去“与妻子徙上庸”,[5]2432后来刘去在流放的路上自杀,其妻昭信弃市。其后,刘去兄刘文立为戴王,死后其子海阳继承王位,“与从弟调等谋杀一家三人,已杀。甘露四年坐废,徙房陵,国除”。[5]2433建昭元年,河间献王刘元“坐杀人,废迁房陵”。[6]409

(三)其他主要犯罪

西汉迁徙刑适用的其他主要犯罪包括诸如:(1)通奸。元鼎三年,常山宪王刘舜薨,其子勃在为父亲服丧期间“坐宪王丧服奸,废徙房陵”。[6]417再如,地节四年,清河王年“坐与同产妹奸,废迁房陵,与邑百家”。[6]409(2)大不敬。汉成帝时陈汤因解万年之事被议以大不敬之罪,但成帝认为“汤前有讨郅支单于功,其免汤为庶人,徙边……于是汤与万年俱徙敦煌”。[7](3)亲属连坐。汉元帝时,京房被石显构以泄露省中语,其岳父张博兄弟三人诽谤朝政,误导诸王,被处以弃市,妻子徙边。

及至西汉末年,迁刑已不再仅适用于刘氏宗亲应处死刑减等的情况,也适用于其他犯罪行为。如汉成帝在位时,曾听将作大匠解万年言修建昌陵,耗费的劳力和工时以巨万,结果未能完工,后成帝下诏自责,并将解万年治罪,诏曰:“万年佞邪不忠,毒流众庶,海内怨望,至今不息,虽蒙赦令,不宜居京师。其徙万年敦煌郡。”[8]汉哀帝在位时,将时为皇太后的赵飞燕的弟弟赵钦、赵䜣免为庶人,并流放,《汉书·哀帝纪》记载“建平元年春正月,赦天下。侍中骑都尉新成侯赵钦、成阳侯赵䜣皆有罪,免为庶人,徙辽西”。[9]汉平帝时,也曾迁徙盗匪首领,《汉书·平帝纪》元始二年,“遣执金吾候陈茂假以钲鼓,募汝南、南阳勇敢吏士三百人,谕说江湖贼成重等二百余人皆自出,送家在所收事。重徙云阳,赐公田宅”。[10]王莽擅权时,为防外戚专政,隔绝中山卫氏,梁王刘武之后刘立,因与中山卫氏交结,被贬为庶人,并徙汉中,“元始中,立坐与平帝外家中山卫氏交通,新都侯王莽奏废立为庶人,徙汉中。立自杀”。[4]2219

从上述内容可以看出,西汉前期迁刑主要适用于刘氏宗亲贵族犯有应死之罪而免死的情况下,故迁之偏远之地,以示惩戒,非奉诏不得返回。但从西汉末期以来,这种情况发生了变化,已不再仅适用于宗亲贵族死罪减等的情况,也作为一般的刑罚独立适用。

二、东汉迁徙刑适用的主要范围

从史料的记载来看,东汉时改“迁”为“徙”,这种称谓一直延续至魏晋。汉安帝永初四年(110年)曾下诏令徙边者各归本郡,《后汉书·孝安帝纪》载诏曰:“自建初以来,诸袄言它过坐徙边者,各归本郡;其没入官为奴婢者,免为庶人。”汉顺帝继位初年,即永建元年(126年)再下诏免除迁徙刑,《后汉书·孝顺帝纪》载诏曰:“坐法当徙,勿徙;亡徒当传,勿传。”但仅过一年,即永建二年,顺帝又下诏曰:“减死罪以下徙边;其亡命赎,各有差。”(见于《后汉书·孝顺帝纪》)桓帝继位后,于建和三年(149年)再次下诏免除迁徙刑,《后汉书·孝桓帝纪》载诏曰:“其自永建元年迄乎今岁,凡诸妖恶,支亲从坐,及吏民减死徙边者,悉归本郡。唯没入者不从此令。”从桓帝诏书的内容看,令自永建元年始减死徙边者各归本郡,恢复永建元年的诏令,但这并不意味着迁徙刑就此绝迹,它仍作为减死一等的刑罚继续适用。仅过一年(150年),桓帝再次下诏:“减天下死罪一等,徙边戍”。(见于《后汉书·孝桓帝纪》)

东汉时迁徙刑仍是皇帝减死罪囚,广布恩赦的一种手段。既可以针对个别人,也可以大规模减天下死罪囚。前者如汉灵帝时,蔡邕被构陷以大不敬,当弃市,《后汉书·蔡邕列传》:“帝亦更思其章,有诏减死一等,与家属髡钳徙朔方,不得以赦令除。”后者如在特殊年景,如皇帝登基、灾害、叛乱时,为安抚人心,将本应处以死刑的囚犯免死,迁徙边地。如汉顺帝永建二年,下诏曰:“减死罪以下徙边;其亡命赎,各有差。”(见于《后汉书·孝顺帝纪》)汉冲帝初年,九江盗贼徐凤、马勉等称“无上将军”,攻烧城邑。后汉书·孝冲帝纪》记载冲帝下诏:“令郡国、中都官系囚减死一等,徙边;谋反大逆,不用此令。”汉桓帝在位时,曾三次下诏减天下死罪一等,徙边戍。

此外,东汉时迁徙刑也可以作为一种独立的刑罚适用。

1.谋反。《后汉书·显宗纪》记载永平十三年,“楚王英谋反,废,国除,迁于泾县,所连及死徙者数千人”。

2.祝诅。《后汉书·阜陵质王延传》记载阜陵质王延“性骄奢而遇下严烈。永平中,有上书告延与姬兄谢弇及姊馆陶主婿驸马都尉韩光招奸猾,作图谶,祠祭祝诅。事下案验,光、弇被杀,辞所连及,死徙者甚众。有司奏请诛延,显宗以延罪薄于楚王英,故特加恩,徙为阜陵王,食二县”。

3.妖言。《后汉书·孝安帝纪》记载汉安帝永初四年曾下诏:“自建初以来,诸袄言它过坐徙边者,各归本郡;其没入官为奴婢者,免为庶人”,这说明妖言罪曾治以徙边刑。

4.结党。《后汉书·孝灵帝纪》,汉灵帝建宁二年,“中常侍侯览讽有司奏,前司空虞放、太仆杜密、长乐少府李膺、司隶校尉朱瑀、颍川太守巴肃、沛相荀翌、河内太守魏朗、山阳太守翟超等,皆为钩党,下狱,死者百余人,妻子徙边,诸附从者锢及五属”。

5.恶逆。汉明帝时,梁统之子梁松被弹劾私推荐官员,事发被免官,后又涉写匿名书诽谤,下狱论死。梁松之弟梁竦被牵连,贬至九真。明帝后下诏听还本郡。章帝时,梁竦之两女都被纳为贵人,小贵人生和帝。但为窦后忌,两贵人被杀,陷梁竦以恶逆罪,死狱中,《后汉书·梁统列传》:“家属复徙九真,辞语连及舞阴公主,坐徙新城,使者护守。”舞阴公主为光武帝之女,梁松之妻。

6.贪污。桓帝时马融为南郡太守,因得罪大将军梁冀被陷以贪污罪被徙,《后汉书·马融列传》:“先是融有事忤大将军梁冀旨,冀讽有司奏融在郡贪浊,免官,髡徙朔方。”

7.连坐。东汉时也有不少因各种原因连坐而被流放的亲属、奴婢、家臣等。如延光三年,安帝之太子刘保被废,贬为济阴王,《后汉书·来歙列传》:“时监太子家小黄门籍建、中傅高梵等,皆以无罪徙朔方。”

三、两汉迁徙刑流放的地点

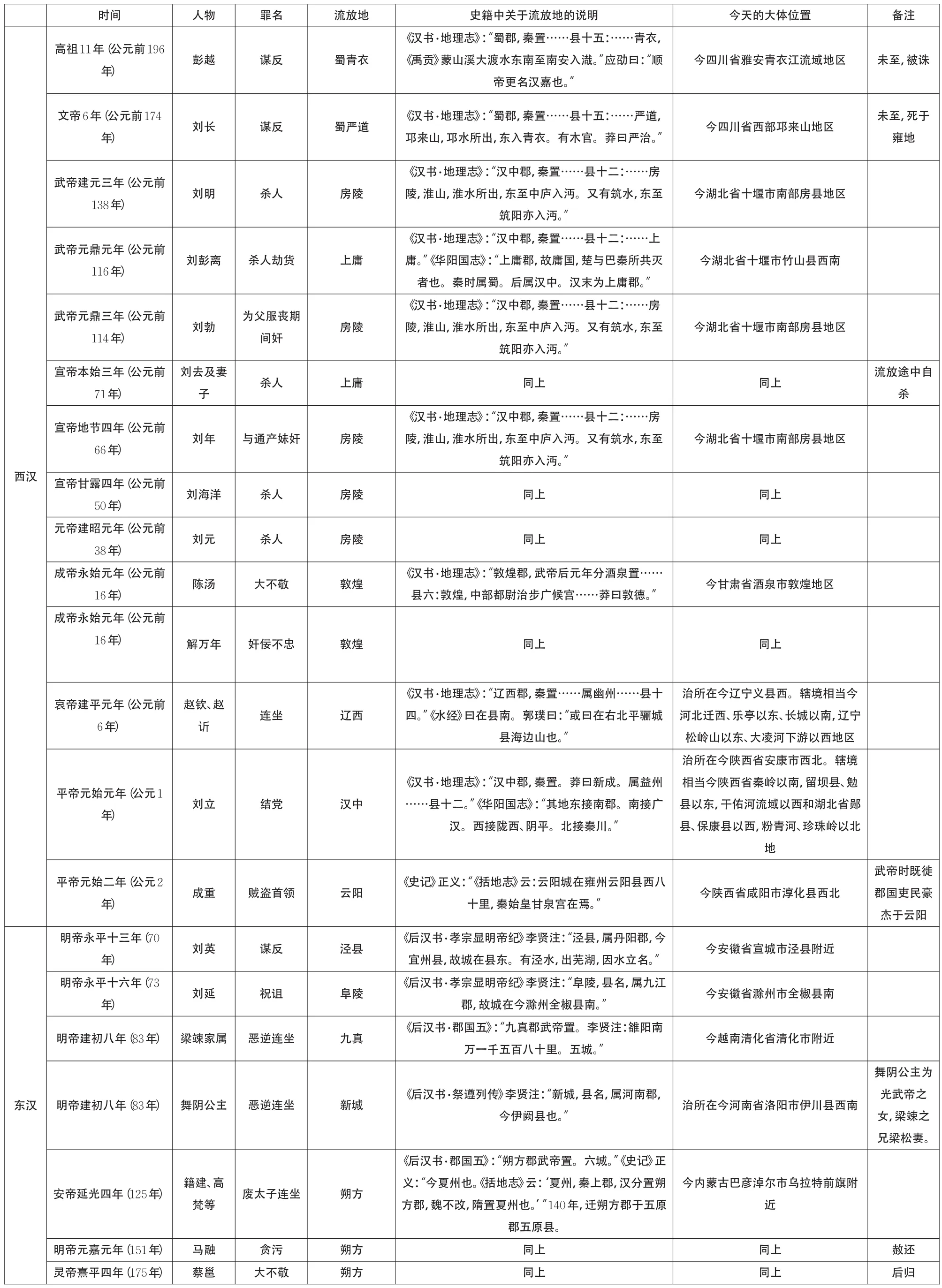

两汉的迁徙刑都有固定的流放地,日本学者大庭修先生在研究汉代的迁徙刑之后得出结论:“汉代的徙迁刑(迁徙刑),首先保留着《尚书·舜典》中‘流宥五刑’的代刑的痕迹……另一方面,可以认为,它已经作为一种制度,几乎是与正刑相等的处置方式,而且,因罪行轻重而有徙迁地点远近的区别等,与后世比较完备的流刑相类似。”[11]下面就上文提及的两汉时期的流放地点以表说明(见表1)。

从表1可以看出,西汉成帝以前,迁徙刑流放的地点主要是在四川、湖北西南部地区,当时这里远离中原,尚未完全开发。实际上,自秦代起就已将囚徒发往蜀地。吕不韦就曾迁与该地,《史记·项羽本纪》曰:“巴、蜀道险,秦之迁人皆居蜀。”[12]据秦简《封诊式》载,秦代迁刑流放地是蜀地,《封诊式》用迁蜀作为迁的典型案例。但是,正是因为大批移民的迁入,对开发西南地区起到了重要作用,《华阳国志·蜀志》说:“秦惠文、始皇克定六国,辄徙其豪侠于蜀,资我丰土。家有盐铜之利,户专山川之材,居给人足,以富相尚。故工商致结驯连骑,豪族服王侯美衣。”而且,自汉武帝时起,再次掀起了开发西南地区的热潮,当时,汉武帝遣人说服夜郎及其旁小国臣服于汉,在巴、蜀之地广设郡县,动员并征调了数万民力、兵力,在巴蜀四郡(蜀、巴、广汉、键为)大修通往周边民族的道路,耗费以亿万计。道路的畅通,对经济的发展和文化的传播作用很大。因而自成帝以后,不再迁徙囚徒至西南地区,转而至西北敦煌、陕西一带,以及东北辽西地区。西北敦煌、陕西一带虽处丝绸之路,但地广人稀,自然条件恶劣,而且与周边少数民族政权接壤,故而迁徙囚徒至此,兼具开发与戍卫之意。

从表1来看,东汉时主要迁徙囚徒至东南方和北方。东南方主要为今天的安徽省东南部地区,最南部直达今天的越南。北方主要是今天的内蒙古地区,这主要是因为自东汉初期北部边境屡遭进犯,故徙民甚多。

四、汉代特殊的徙民政策

除了法定的迁徙刑外,两汉时期还存在多次大规模的徙民举措,但这种徙民并非是一种刑罚,而是出于政治、军事等方面的需要,是一种移民政策。这种移民政策主要是出于以下几种原因。

(一)出于充实人口的需要

《汉书·高帝纪》:“(高祖五年)后九月,徙诸侯子关中”,[13]后又于九年十一月,“徙齐诸田,楚昭、屈、景,燕、赵、韩、魏后,及豪桀名家,且实关中”。[14]这是汉初较大规模的人口迁徙活动,主要原因在于经长年战乱,汉中地区人口稀少,而汉又都于关中,在北有强寇,东有六国强族的情况下,一旦有变,将直接对汉政权造成威胁,故需迁徙人口充实汉中地区,这次迁徙的人口有十万之众。

表1 两汉迁徙刑流放地对照表

(二)出于守陵的需要

景帝作阳陵、武帝作茂陵,都曾迁徙人口置邑于其旁。《汉书·景帝纪》:“五年春正月,作阳陵邑。夏,募民徙阳陵,赐钱二十万。”[15]148《汉书·武帝纪》:“(建元二年)初置茂陵邑。三年春……赐徙茂陵者户钱二十万,田二顷。”[16]158其后武帝又先后于元朔二年和太始元年徙郡国豪强于茂陵。其他如昭帝徙民于云陵,宣帝徙民于平陵、杜陵,成帝徙民于昌陵。汉武帝徙民置陵邑最初是为了迁豪民,为强本之策,但后来随着西汉国力的虚弱,大规模作陵徙民劳民伤财,后渐废。

(三)出于巩固边防的需要

自武帝时起,为捍卫边关,开始迁徙内地居民前往边地。《汉书·武帝纪》载元朔二年春,“匈奴入上谷、渔阳,杀略吏民千余人。遣将军卫青、李息出云中,至高阙,遂西至符离,获首虏数千级。收河南地,置朔方、五原郡”,[16]170当年夏天,“募民徙朔方十万口”。[16]170十六年后,即元鼎六年秋,“遣浮沮将军公孙贺出九原,匈河将军赵破奴出令居,皆二千余里,不见虏而还。乃分武威、酒泉地置张掖、敦煌郡,徙民以实之”。[16]189通过大规模徙民,边关地区充实起来,对捍卫边关起到重要作用。

(四)出于发展农业生产的需要

我国自古以来就是一个东西部地区发展不平衡的国家,汉时也曾因发展农业的需要,迁徙内地居民到地广人稀之地,开垦土地,发展农业生产。如《汉书·景帝纪》载景帝元年曾下诏:“间者岁比不登,民多乏食,夭绝天年,朕甚痛之。郡国或硗陿,无所农桑毄畜;或地饶广,荐草莽,水泉利,而不得徙。其议民欲徙宽大地者,听之。”[15]139景帝下诏允许居民自有徙往土地肥沃、人烟稀少之地。《汉书·武帝纪》也记载元狩四年冬,“有司言关东贫民徙陇西、北地、西河、上郡、会稽凡七十二万五千口”。[16]178可见,由于内地土地不足,也有居民自发迁徙的情况。

(五)出于防止分裂的需要

汉帝国疆域广大,民族众多,因此也曾为防止内附的少数民族政权再次分裂,而迁徙这些居民进入内地,与汉族杂居。如汉武帝时东越王余善反,后东越人杀余善归降,为防止东越再次叛乱,武帝下诏将东越居民迁徙至江淮地区,于元封元年下诏曰:“东越险阻反覆,为后世患,迁其民于江淮间”。[16]190还有一次是在元封三年,“武都氐人反,分徙酒泉郡”。[16]194“分徙”说明此次迁徙氐人与迁徙东越人不同,只是迁徙部分氐人至酒泉郡,削弱其力量,使之不能与汉帝国对抗。

(六)出于安抚百姓的需要

元帝元始二年天下大旱,百姓流离失所,政府曾下令迁徙灾民至指定地点,由官府赐田宅和生产工具,以安抚灾民,“起官寺市里,募徙贫民,县次给食。至徙所,赐田宅什器,假与犁牛、种、食。又起五里于长安城中,宅二百区,以居贫民”。[17]但这实际上是王莽笼络人心的一种手段,并不能从根本上解决灾民问题。

两汉迁徙刑是隋唐以后流刑的前期形式,与同一时期的死刑、肉刑、劳役刑、财产刑等刑罚相比,迁徙刑的地位尚不突出。而且相较于肉刑和劳役刑,迁徙刑要轻得多,尚未像隋唐时期一样处于减死一等或仅轻于死刑的地位。而且迁徙的地点与汉代的疆域及其边疆地区的开发和戍卫紧密相关,但是这一刑罚却将刑罚的惩治(发配)、教育(劳作)与服务国家(戍边)等多种功能集于一身,也是研究隋唐的流刑不可避开的研究课题。

[1] 班固.《汉书》卷34《彭越传》[M]北京:中华书局,1962:121.

[2] 班固.《汉书》卷4《文帝纪》[M].北京:中华书局,1962:1880.

[3] 班固.《汉书》卷6《武帝纪》[M].北京:中华书局,1962:158.

[4] 班固.《汉书》卷47《梁怀王刘揖传》[M].北京:中华书局,1962.

[5] 班固.《汉书》卷53《广川惠王刘越传》[M].北京:中华书局,1962.

[6] 班固.《汉书》卷14《诸侯王表》[M].北京:中华书局,1962.

[7] 班固.《汉书》卷10《陈汤传》[M].北京:中华书局,1962:3026.

[8] 班固.《汉书》卷10《成帝纪》[M].北京:中华书局,1962:322.

[9] 班固.《汉书》卷11《哀帝纪》[M].北京:中华书局,1962:338.

[10] 班固.《汉书》卷12《平帝纪》[M].北京:中华书局,1962:354.

[11] 大庭修.秦汉法制史研究[M].林剑鸣,译.上海人民出版社,1991:161-162.

[12] 司马迁.《史记》卷7《项羽本纪》[M].北京:中华书局,1959:316.

[13] 班固.《汉书》卷1下《高帝纪》[M].北京:中华书局,1962:58.

[14] 班固.《汉书》卷43《刘敬列传》[M].北京:中华书局,1962:2123.

[15] 班固.《汉书》卷5《景帝纪》[M].北京:中华书局,1962.

[16] 班固.《汉书》卷5《武帝纪》[M].北京:中华书局,1962.

[17] 班固.《汉书》卷5《平帝纪》[M].北京:中华书局,1962:353.