浅析公共政策选择的投票方法

马珺文 任淑华

一、公民参与公共政策选择的必要性

在公共政策选择过程中,公民的有效参与是保证公共政策良好运行的重要基础,既是保证公共政策过程科学性、准确性和有效性的前提,也是实现现代自由民主制度和政治稳定的必要条件。大卫·赫尔德认为,“在现代社会,只有公民作为个人直接参与地方层次的决策,才能实现其对日常生活过程的真正控制。公民个人将有机会学习资源生产和控制中的重要事务,这样,公民就能较好地判断国家问题,评判政治代表的表现,并在有机会的时候参与国家范围的决策,公私之间的联系由此得到较好的理解。”彼得斯在讨论民众参与式政府治理模式时,则主要概括了公共参与本身具有的促进信息开放化和信息交流程度的能力,还具有增强公民独立决策和影响政府公共选择方向的能力,并且,公共参与本身还具有加强对话式民主机制、促进在利益表达中的协商,公民提供公共服务等方面的作用。将公民参与机制充分引入到公共选择过程中,可有效体现公民在公共政策选择过程中的权力、义务和责任的关系,使政府的公共选择行为能够不偏离民意的方向。显然,保证民众在公共选择过程中的有效参与可以在一定程度上推动公共政策过程的有效运行。

在公共选择中引入公民参与机制,不仅有利于公民权利的体现,还有利于在政策选择过程中建立开放结构。政府主体和人民大众是两个不相交的主体,若政府在进行政策选择的过程中不广泛采集信息,就不能做出全面、合理的决策,便与符合民意的政策背道而驰。政府能否做出高质量的公共选择结果,在于能否拥有充分的信息资源,使不同阶层的公民以不同的方式参与政策选择,可以提供多方面的信息,从而增进了政策选择过程中的公开、透明和适用性。

二、公民参与公共政策选择的动机

公民都有自发性,公民需要一定的动机才会参加公共政策选择,当代政治理论和公共管理学中对公民参与公共政策选择的动机做了不同的解释,主要有以下三个方面:

1.公共选择学说。该学说将古典经济学中的理性经济人假设作为其理论依据,即每个人的行为动机都在于追求个人利益最大化。公共选择理论的两个基本观点是:第一,不存在所谓的公共利益,政治领域是由一群各自具有不同利益的集团或个人所组成的博弈的市场;第二,公共管理领域应当尽量缩小政府的职能范围,而大力发挥市场的能力与效应。因为政府也是由多个理性经济人组成的共同体,都具有追求自身利益最大化的属性,所以满足了这些少数人利益,不代表满足了整个人民大众的利益。只有大力发挥市场职能,才能使政府不至于自我膨胀,产生官僚主义等。

2.功利主义学说。杰瑞·边沁和约翰·米尔的功利主义学说曾被用于解释公民参与公共政策选择的动机。功利主义中的两个重要的观点是:第一,共同利益是存在的,它的衡量标准就是是否满足“最大多数人的最大幸福”。那么,为了让最大多数人获得最大的幸福,而让除此之外的少数人承受少量的痛苦是合理的、是善的。第二,有必要将政治社会划分为少数“精英人物”和大多数处于政治边缘的普通公民,这是符合趋利避害原则的。普通公民为了避免时间、精力上的消耗与浪费而需要所谓的“精英人物”来统治;“精英人物”为了统治的合法性而需要公民的参与。当然,这种参与是有限的,必须以不损害“精英人物”的统治和管理为限。所以,功利选择说主张把公民参与限定在选举领域。

3.公民精神学说。在此学说当中,大部分学者认为公民参与公共选择的实质是“为了私人利益而从事公共事务”,但是这种学说因为难以协调公民个人利益与公共利益所存在的冲突,而难以使公民产生持久的参与动机。公民精神说将现代社会的公民参与的目的解释为是为了使“政治共同体中平等、自由的公民,通过参与政治活动过程提出自身观点并充分考虑他人的偏好,实现偏好的转移与融合,批判性地审视各种政策建议,从而赋予立法和决策以合法性”。在此过程中可以实现国家、政府、公民个人利益的相互博弈,并产生一种相对平衡的状态。

三、公共政策选择须符合民意

符合民意是公共政策选择的基础,公共政策是政府分配社会所生产出的价值,实现社会公共利益,解决社会公共问题,增加社会福利的重要手段。只有选择出正确的公共政策,才有利于社会主义政治文明建设,有利于社会的和谐发展,有利于公民利益的实现,也有利于政策自身的执行与发展。由此可见,正确把握社会公众的意愿和需求,采用适当的方式选择出最符合民意的公共政策是至关重要的。

关于公共政策的定义有许多,从其中就可以看出强调民意重要性的端倪。加拿大政治科学家大卫·伊斯顿(David Easton)认为,公共政策是政府对整个社会所生产出的价值,利用一定的依据,做出权威性的分配。整个社会的价值是由所有社会公民的生产劳动产生的,因此,政府对整个社会价值的权威性分配就必须充分吸纳社会民众的意见,使最终政策符合社会公众的意愿,才能使政策的执行得到良好的效果。詹姆斯·安德森(James Anderson)曾在其著作《公共决策》中提到,“公共政策是一个有目的的过程,在这个过程中的活动是由一个或一批行为者为处理某一问题或有关事务而采取的。”他在这里所提及的一个或一批行为者不仅包括政府,还包括社会公众。公共政策的选择与制定,以及之后的执行过程都离不开民众。我国台湾学者伍启元先生在《公共政策》一书中提到:“公共政策是一个政府对公私行动所采取的指引。”当中的公私行动的主体就是社会民众,表明政府在进行公共政策选择与制定的过程中需要充分考虑民意。虽然政府是以符合公众利益为基础来制定和选择公共政策的,但是没有一种适当的方法使得公民可以有效的参与其中,使得公民的意愿可以有效地表达出来,谁能保证政府在公共政策的制定与选择中不发生与其初衷的偏离?

综上所述,只有符合民意的公共政策才能顺利地执行,才能得到良好的结果,才能发挥最大效益,才能促进和谐社会的发展。那么在政策选择的过程中,如何找到最符合民意的政策呢?我们需要一种方法,使公众的意愿能够得以充分表达,从而选择出最符合民意的,能够发挥最大效用的,最大限度增加社会福利的公共政策。

四、加权投票模型

1.需要解决的问题。一般认为,在政府进行公共选择的过程中,利用投票机制,即少数服从多数,所选择出的社会政策就是公平的,就是最符合民众利益的,就是能够在最大程度上增加人民福利的政策。但是,随着人类社会的发展,人们的需要开始趋向于多样化。社会的发展使社会的成分与结构都更加丰富,从而给人们提供了更多选择,人们的基本需求、兴趣爱好、理想追求都在不同的阶级之间,不同的职业之间,以及不同的个体之间产生着不同程度的差异。这就使传统投票机制的弊端开始暴露出来,即按照传统投票机制所选择出来的社会政策真的是公平的吗?真的是最符合民众意愿的吗?真的能够在最大程度上增加人们的福利吗?下面我们就用一个例子来说明这个问题。

假设现在有A、B两个方案,100人参与投票。用传统投票机制从中选择一个来实施。而在这次投票的过程中出现了这样一种情形,在100位投票者中,有40个人有强烈的愿望要执行方案A,另外60个人觉得方案A和方案B都差不多,但是方案B稍微好一些,于是这60个人就会在投票时选择方案B。这样一来,投票的结果是方案A获得40票,方案B获得60票,显然投票的最终结果是执行方案B。但是,这样的结果是最优的吗?是最符合民众意愿的吗?能够最大程度地满足民众需求,增加人民的福利吗?不妨将投票者的欲望加以量化,通过计算来进行对比。40位投票者有强烈的愿望要执行方案A,暂且把强烈的欲望动机算作80%;60位投票者有稍微的愿望要执行方案B,暂且把稍微的欲望动机算作20%。如果执行方案A,则满足了40位投票者的愿望,符合民意度为40*80%=32;如果执行方案B,则满足60位投票者的愿望,符合民意度为60*20%=12,而32>12。由此可见,执行方案A所产生的民众满足感要大于方案B,即执行方案A才是最符合民众意愿的,最公平的,才能够在最大程度上增加人们的福利。那么如何才能在这种复杂的情况下准确地选择出最符合民意,满足感最高的公共政策呢?针对这种问题,我们可以用加权投票模型来解决。

2.加权投票模型的概念。加权投票模型是在传统投票机制的基础上结合杠杆原理和概率论而形成的一种新的投票模式,该投票模型专门针对在需求多样化的社会环境下,人们需求的多样性和社会政策备选方案符合民意度的局限性之间的矛盾。它将人们在进行投票活动时对种种备选方案的选择划分为多个不同等级,投票者可以根据自己对某一项方案能满足自己的需求程度来进行投票。

3.操作方法。

第一,两方案模型。两方案模型基于最基础的杠杆模型来实现,例如将方案A、B分别置于杠杆两端,并将杠杆每端平均分为五个距离相等的部分(每部分称为一个单位长度),把刻度上表明力臂的长度,用力臂的长度代表执行某一方案能给投票者带来的满足程度,即民意符合度。例如力臂长度为20%(一个单位长度)是最少的符合,100%(五个单位长度)是最大的符合。投票者的选票就相当于砝码,假如对于一个投票者来说,他愿意选择B方案,并且执行B方案对其的满足程度是80%,则他就将他的选票投在杠杆右端距离杠杆中心四个长度单位的80位置。而另一位选票者愿意选择A方案,并且执行A方案对其的满足程度是40%,则其将其选票投在杠杆左端距离杠杆中心两个单位长度的40位置。投票结果的计算方法是:N(票数)*力臂长度(%)。即A方案获得的票数为1*40%=0.4;B方案获得票数为1*80%=0.8,因为0.4<0.8所以投票结果为B方案胜出。这样就可以看出,虽然两个方案所获得的票数是一样的,但是对公众意愿的符合度是不一样的,而利用这种方法便很明确的选择出了最符合民意的公共政策。

第二,多方案模型。

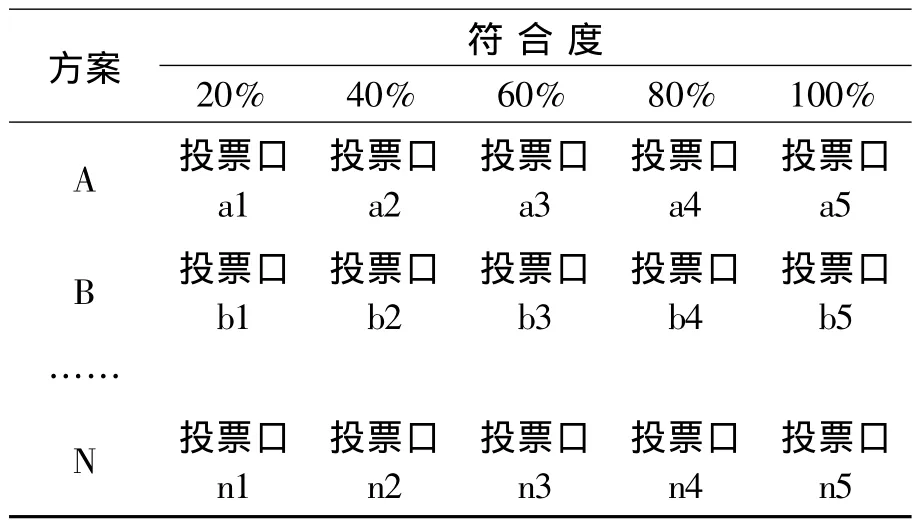

表1 多方案模型

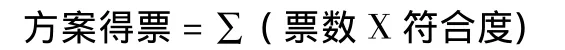

多方案模型是在两方案模型的基础上,对其杠杆原理进行了简化而形成的。如多方案模型图所示,多方案模型可以适应多种方案的投票过程。如果第一名选票者愿意执行方案A,并且执行方案A对该选票者的民意符合度是60%,则其就将他的选票投入A方案中60%的投票口,另一名选票者愿意执行方案B,并且执行方案B对该选票者的民意符合度是80%,则其就将他的选票投入B方案中80%的投票口,以此类推。投票结果的计算方法为:

即将一个方案的每一栏符合度中的票数与该符合度相乘,再将所有乘机相加,就得到了该方案的最终得票数(这里的票数不一定为整数)。

例如A方案的最终得票数为

将所有方案的最终得票计算出来进行对比,票数最高的方案就是最符合民意的方案。

加权投票模型可以有效克服在需求多样化的社会环境下,人们需求的多样性和公共政策备选方案数量的局限性的矛盾问题。如果加以合理有效地运用,不仅可以优化投票模式,而且能够使投票结果更加公平合理,在最大程度上符合社会公众的意愿与需求,促进和谐社会的发展,增加社会福利。

选择出最符合民意的公共政策,是政府部门和国家政策制定部门以社会民众的需求和利益为基础来进行公共选择的体现,是政府主体主动培养公民的公共参与积极性,拓宽公共领域的体现,是政府主体追求公平和正义的体现。正确选择出最符合民意的公共政策,有利于激发社会民众对公共政策的认同感和遵从态度,有利于减少公共政策在执行过程中可能遇到的阻力,规避政府部门进行公共选择的盲目性和政策执行时的偏差行为,有利于优化自上而下的政策选择模式的弊端,引入了既有自上而下又有自下而上的双重视角,使公共政策选择向着以符合民意为基础,以为社会公众谋求福利为目的,最大程度地增加民众幸福的方向迈进。

[1]大卫·赫尔德.民主的模式[M].北京:中央编译出版社,1998.

[2]彼得斯.政府未来的治理模式[M].北京:中国人民大学出版社,2001.

[3]庄序莹.公共管理学[M].上海:复旦大学出版社,2006.

[4]Barber,Benjamin.Strong Democracy,Parcipatory Politics for A New Age.University of California Press.1986.4.

[5]陈家刚.协商民主[M].上海:三联书店,2004.

[6]詹姆斯·E·安德森.公共决策[M].北京:华夏出版社,1990.

[7]伍启元.公共政策[M].香港:香港商务印书馆有限公司,1989.