执壶天地

文·图/高洪艳 王红五

执壶天地

文·图/高洪艳 王红五

高古瓷中的执壶,又称注子、注壶、偏提、壶。执壶壶身的造型及口、盖、系、流、柄的变化,体现着各个王朝不同的审美情趣,标志着该执壶的烧造年代,是古陶瓷中执壶断代的依据。

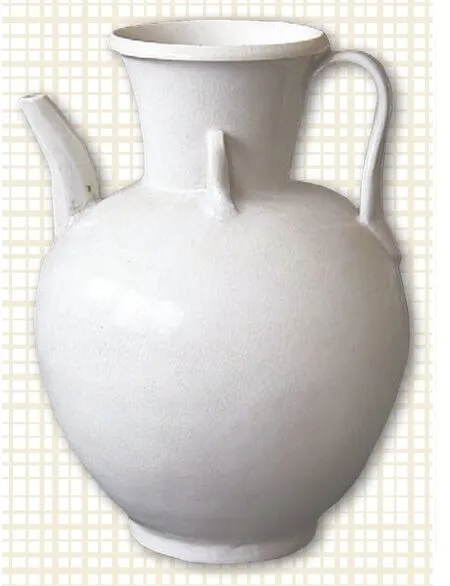

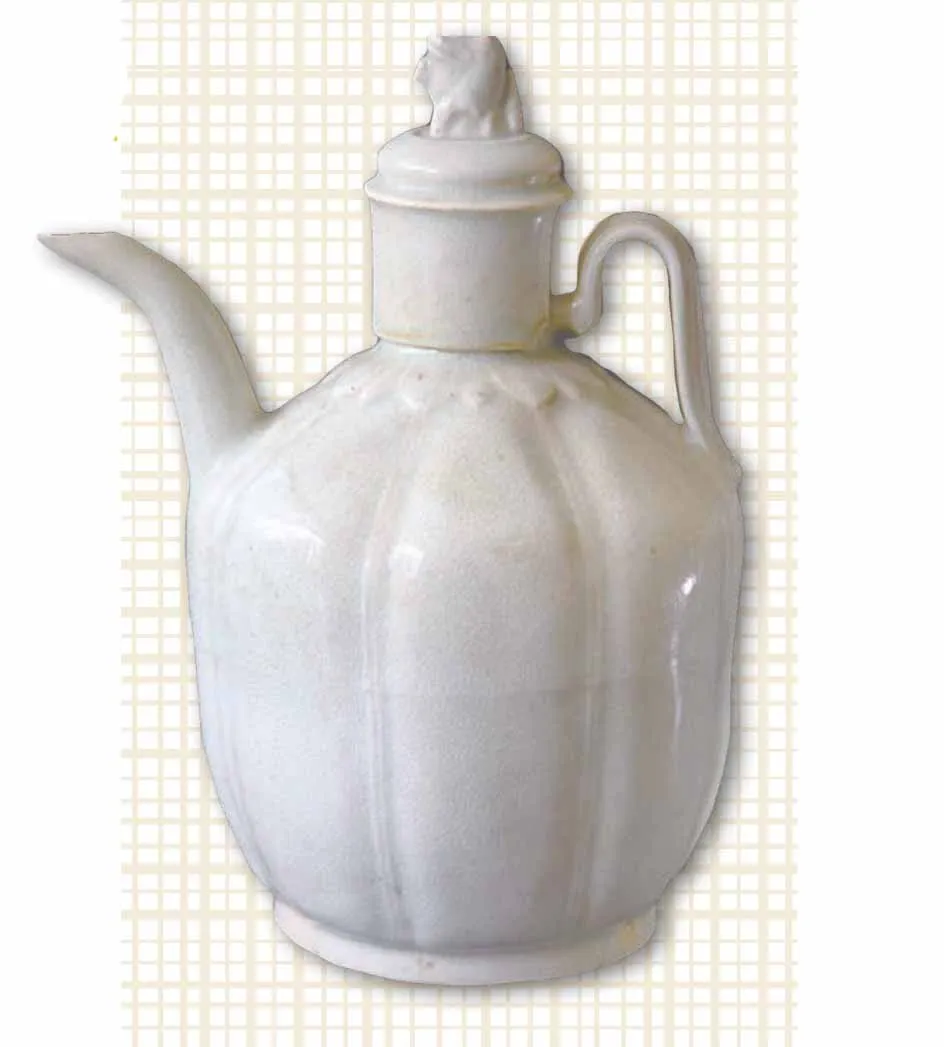

我国陶瓷业在唐代形成了“南青北白”的格局,到五代时期仍在延续。因为五代十国时期中原朝廷只占据了长江、淮河以北的地域,邢、定二窑以及巩县窑的白瓷,因而成为了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五代朝廷的主要御用瓷;邢窑历来是“北白”的代表窑口,邢窑白瓷便成了御用瓷的首选。这一时期邢窑白瓷的做工十分考究,这件执壶从胎泥、釉质、造型、工艺各方面都非常工致、细腻,整体上庄重雅洁,圆润而富有弹性,比之唐代透出了几分典雅,比之宋代又平添了些许大气,不愧是名窑名瓷的得意之作。

高古瓷中的执壶,又称注子、注壶、偏提、壶。按用途可分为水壶、茶壶、酒壶、尿壶、油壶、佐料壶……按壶身的造型又可分为茧形壶、双联壶、扁壶、盘口壶、龙凤壶、瓜棱壶、皮囊壶、梨形壶、多穆壶、僧帽壶、贲巴壶等大类;除此之外,在口、盖、系、流、柄的变化中,又衍生出数十种不同的名称。

从古陶器、青铜器器型发展的历史看,执壶是由新石器及夏、商、周等时期带系和耳的“罍”,带提梁的“卣”,带流和柄的“盉、鬶”综合演变而来的。所以,早期的茧形壶、双联壶、五联壶、唾壶并不是高古瓷意义上的“执壶”,而是“瓶”类器皿;而“虎子”作为尚未定论的水壶或尿壶,却地地道道是执壶的一种。目前发现的三国时期的虎子,普遍被认为是最早的执壶类器皿;其次是晋代的鸡头壶、羊头壶、鹰形壶,隋代的盘口壶,到了唐宋就已经百花齐放了,元、明、清更是不可胜数,真正创出了壶中天地。

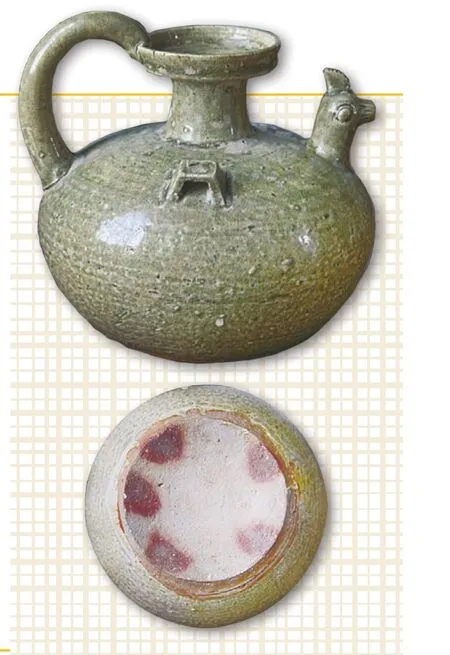

晋代越窑青釉鸡头壶

直径15.1厘米 高13.8厘米

盘口、细直颈、丰肩,壶腹扁圆,圆平底,肩部对称按鸡头流和粗泥条柄,颈两侧各有一桥形系。该执壶釉色浅青黄,胎质因淘洗粗放而杂质较多,壶面修坯不平整、略显粗糙,底足上支钉痕溢出的火石红浓重,晕散自然、老到。此件鸡头壶的流是管状流通的,大致年代应为东晋时期。

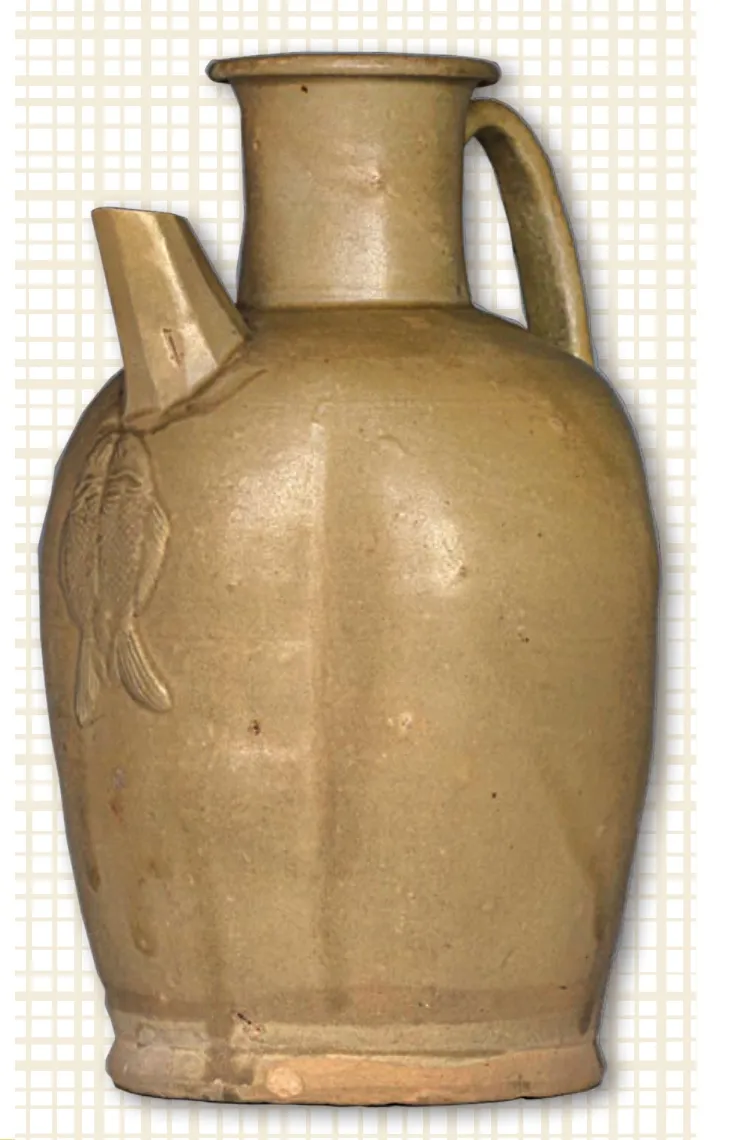

唐长沙窑青釉贴印花双鱼纹执壶

直径15厘米 高24.5厘米

唇口、直筒颈、溜肩,瓜棱形深腹,棱边短流和扁平条手柄成对称状按于肩侧,手柄上端接筒形颈上沿。棱边短流下的壶身上腹,贴有一对模印鱼纹;通体施半透明釉,呈枣皮黄色,秀卓淡雅;底足和近底足处不施釉,假圈足。

执壶的造型为细颈筒腹,古朴端庄;釉色如青枣熟蜜、煮成淡黄;棱边短流,反映了长沙窑的独特工艺;壶嘴下端的双鱼纹贴印花,体现了唐代风行的佛教信仰,为长沙窑的典型纹饰;各方面的特征均表明是一件珍品。

两晋时的执壶,除“流”是鸡头、羊头等动物的头部造型外,一般还配有浅“盘口”和“桥型系”;而隋代的典型器盘口壶,盘口却较深、壶身修长,系耳变成了圆形的泥条系,柄开始出现龙形柄;唐代的执壶壶形重回圆润、有弹性,盘口重归于浅、渐次蜕变为微侈的直唇口,“流”不再是动物造型,而是短粗的圆流或六楞流,柄鋬特小是唐代执壶的显著特征;到了晚唐、五代壶身渐秀,流逐渐变长、柄逐渐变大,壶底出现玉璧底或玉环底。

自宋以后,壶流更长、壶柄更大,壶身更加修长,系耳则有泥条系完全过度为上下竖按的条形系,壶底变为圈足;辽金作为一个基本与宋代平行的区域,它的执壶,除继承了唐五代较圆润的短流注壶外,还创烧出穿带壶、皮囊壶、鸡冠壶以及仿生的鸳鸯壶、鱼形壶等执壶作品;元代执壶的典型器,除尚有较大争议的梨形壶外,一般认为元代无其他造型的执壶。

明清时期执壶的种类比较多,已初步按饮酒与饮茶的不同用途,有了器型上的区别,“酒壶”的器型较多,有梨形壶、扁壶、葫芦壶、贲巴壶等,“茶壶”则因为出现了紫砂壶的分支,瓷茶壶的器型也大都和紫砂壶的器型相类,如提梁壶、方壶等,而多穆壶、僧帽壶的容量较大,应为用途更为广泛的“水壶”。

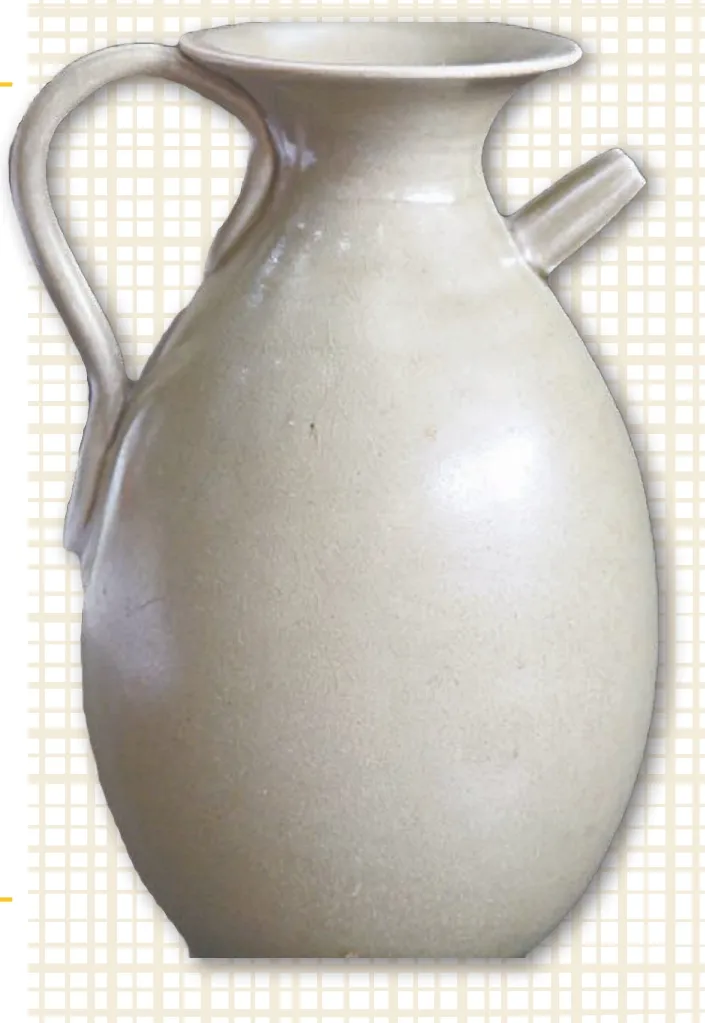

慈溪市博物馆编著的《上林湖越窑》一书,是对越窑诸多窑址进行20多年考古调查的综合报告。该报告称此种类型的执壶发现于上林湖的黄鳝山、马溪滩两个古窑址,文物编号(上Y26乙:26、上Y30:28)。上Y26乙与上Y30窑址发现的遗存多为贡品,有玉璧底碗、仿金银器造型的金杯足盏、不计血本的窑具瓷质匣钵,还有这种状如水滴的B形执壶,因此被专家判定为晚唐时的“贡窑”。

唐巩县窑绞胎执壶

直径15厘米 高27.5厘米

敞口,长颈,颈上部微束、口部外敞,颈肩交接处凸起一道弦纹,溜肩,长鼓腹,圈足外撇;肩部对称安装圆短流、双泥条鼓钉小手柄,两侧安泥条鼓钉系。由褐白双色绞胎泥拼接,自然搅合成水云纹,外施透明釉。通体开鱼子纹片,片纹下有浸润状的雪花碱沁,土沁包浆老到。整体用小片拼接,制作难度较大,烧造成品率极低,故绞胎作品少见大器;此执壶通高27.5厘米,实为绞胎大器,为世所珍。

唐-五代邢窑白釉执壶

直径15.6厘米 高21厘米

唇口、长颈,近口沿处微外侈,丰肩、圆鼓腹,浅圈足。肩部对称按棱边短流和扁平执柄,棱边流比唐代短流约长一倍,扁平条柄压印有四条印痕,执柄略大于唐代耳柄,颈两侧竖按两只条形系,口、流、柄、系、足的特征,都体现着由晚唐、五代向宋的过度。

唐-五代 越窑青釉执壶

直径11厘米 高18.4厘米

喇叭口、束颈、溜肩,水滴状壶身,浅圈足;口沿至腹部装有双泥条柄,对称按一棱边短直流;通体施满釉,用间隔器垫烧,釉色青黄。 此执壶状若水滴,釉色温润,其青黄恰似“九秋风露”时的苍翠之色,正与晚唐诗人陆龟蒙盛赞的所见越窑青瓷相契合。

唐代的婺州大致在现今浙江金华市一带,受越窑影响,生产的青瓷名列茶圣陆羽推崇的唐代“六大名窑”之二。婺州窑青釉一般釉色浅青黄,此件作品青翠欲滴、器型鲜有,为婺州窑的精品。这类青绿色的瓷片,笔者在东阳市(古属婺州)的古窑址出土的遗存中见过。此壶的土沁自然明显,开门见山,珍稀罕见。

一件唐长沙窑青釉贴印花双鱼纹执壶作品,火候偏低,胎坯含沙粒、施化妆土,呈半陶半瓷状态,吸水率高于其他窑口的产品,叩击壶体,发声较黯哑。总之,胎釉的特征不仅显现出了唐代我国高超的制瓷工艺,也真实地体现了那个时代比之现代的工艺缺陷,为我们展示了唐代的真实。

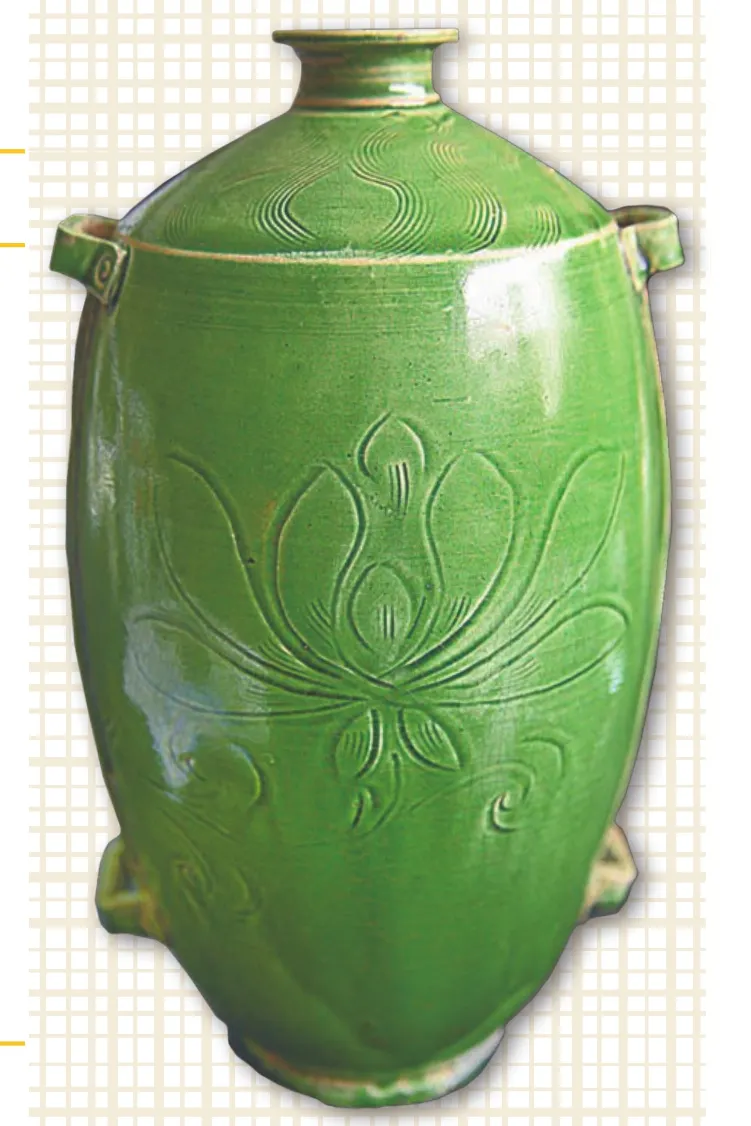

辽金元时代,融入以汉民族文化为主的执壶器型系列的穿带壶、鸡冠壶、皮囊壶,被接纳传承下来,成了中国陶瓷文化的重要组成部分;分解这些器型的元素,处处可见民族文化相互之间的融合、吸纳;这件吉州窑的作品也是对辽瓷技艺的传承。

中华民族之所以屹立世界几千年,正是得益于民族文化的包容与兼容,故笔者未曾忘记对其他民族执壶类型的赏析。鸡头壶流行于两晋、南北朝,在流的变化上有的是鸡形,有的则是羊形、龙形、鹰形等,早期的流仅是装饰,液体无法通过流口流出,东晋开始,鸡头流才贯通。

穆斯林教众禁止使用金银器,只能选择瓷木制品,宗教领袖和教职人员所使用的高档“净瓶”,依赖垄断了世界陶瓷制造业长达1500年的中国窑场生产,于是执壶的器型中便产生了又一个分支——军持(净瓶的音译)。穆斯林教徒使用的净瓶没有柄鋬,直接握持其细长的颈部,但保留了壶类特有的“流”,军持的颈、口、流的造型,完全不同于中国执壶的颈、口、流的造型,加之其使用功能单一(净手),故我称其为执壶的一个分支。

在此总结,执壶属于生活用品,烧造上没有地域习俗或原料上的限制,任何古窑场都有烧造,但又因为它是日常生活用品,较易损毁,故存世量较少,尤其是盖、口、系、流、柄极易残损,古玩市场上流通的高古瓷执壶,大多数都有修复,购买和赏鉴时特别要仔细排查这些部位,收藏到一件完整无损而又品相精妙的执壶,是十分不易的。本文所收录的执壶,因受篇幅限制仅涉及高古瓷类。

编辑:沈海晨 mapwowo@163.com

唐-五代 婺州窑青釉单柄壶

直径11厘米 高11.5厘米

浅盘口,颈上部微敞,折肩,瓜棱腹,近足部折收,浅圈足;折肩上按一棱边短流,与流成90度角的壶腹中部装有一銎柄,銎孔成长方形,可以安装扁平的手柄,以延长柄把;器型较特殊,俗称“单柄壶”。此种单柄壶,其功能后世逐渐单一成为煎药的药壶,唐宋时却是功能多样的执壶之一类。

宋景德镇窑青白釉执壶

直径16厘米 高21.5厘米

直口、筒颈、折肩,瓜棱筒腹,圈足;颈肩交界处刻覆莲花一周,肩上对称安装管状曲流和扁平条曲柄,曲柄上压印四道凹线;壶口上配有筒形壶盖,盖顶拉一周出檐,上起小圆台为顶,盖钮塑成狗头状,故藏界俗称“狗头壶”。

该执壶造型饱满端庄,工艺复杂考究;釉面开片温文,但周边斜翘,感觉十分老到;瓜棱及各交界处积釉的浓淡也恰到好处,皮壳的宝光温润,不愧是名窑佳作。

直径13.8厘米 高25.4厘米

直口、板沿、短颈,折肩,橄榄形腹,壶身两侧分别在折肩下缘和近足处置两个穿带扣,上下穿带扣之间用仿皮革的带饰连接,肩部有篦划的水波纹饰,壶身前后的中部,均刻莲花主题纹饰。整器满釉支烧,足墙底部留有三个支钉痕。

元吉州窑绿釉穿带壶

——析紫砂作品“仿清泥绘高执壶”的别样风韵