《道德经》的哲学逻辑及其启示

吕青毅

(中国计量学院成人教育学院,浙江杭州310018)

“西方有人曾经说过,世界上的哲学都是用德文写的。有了老子,我们可以说一句,处于峰巅上的那种哲学,是用中文写的。”[1]学者从来都没有停止过对老子的思考,但盖棺已逾两千年的《道德经》却仍无定论。究其原因“首先是我自己的方法错了”[2]还是“老子自己没有讲清楚”[3]?是“唯物主义”[4,5]与“唯心主义”[6]之争还是“上半截是唯心主义,下半截是唯物主义,但从根本上说是唯心主义”[7]或是“老子朴素辩证法的思想因素被客观唯心主义的体系闷杀了”[8]?是保持“消极的人生观”[9]4“飘然出世”[10]还是运用其“阴谋哲学”[9]3“徒做大言的空谈家”[11]?虽然“《道德经》是一本非常复杂、异义极多的书”[12],“或许,除了《道德经》外,我们将要焚毁所有的书籍,而在《道德经》中寻得智慧的摘要。”[13]得到“老子的帮助”[14]1。世界是多种要素、多种主体、多种联系协同形成的集合体,生存和发展是人类永恒的话题。信息媒介的阔步,数字生活的引领,时空观念的更新,物质文明的飞越,如何和谐人与自然、人与社会、人与心灵的关系,老子以超然的态度审视自然、审视社会和人生,为我们留下了朴素的哲理。然而,就事论事终是不同的辩论角度,感受不同的辩论过程,不妨度身其外科学分析。

哲学逻辑是20世纪30-40年代在分析哲学运动中产生的一个新学科。英国牛津大学的讲师沃尔夫拉姆在1989年出版的《哲学逻辑导论》一书中认为:哲学逻辑是关于论证、意义与真理的研究,它的主题与形式逻辑相关,但其研究对象不同,它不像形式逻辑那样处理有效论证,它只检验已经建构好的逻辑系统中的基本概念[15]。美国逻辑学家莱斯彻在1968年出版的《哲学逻辑论集》中阐述了他对哲学逻辑的看法。他指出,现代逻辑的发展有两个方向:一是数学方向,即数理逻辑,它是现代逻辑发展的主流;另一个方向则是哲学逻辑,它是对一些相关的哲学领域,比如本体论、认识论领域、伦理道德与规范概念等的逻辑研究,这些研究的共同特点是它们与数学并无直接联系,而往往具有较为明显的哲学背景与哲学意义,故称为哲学逻辑[16]。为此,本文试图从哲学逻辑的视角解读《道德经》:从一个宏大的历史背景中观察现实,找寻中国传统文化的智慧与力量。

一 《道德经》的概念与命题

(一)《道德经》的基本逻辑概念

老子将汉字的灵活性、多义性、多信息性、弹性与概括性、简练性发挥到了极致,他贡献给读者与后人的可以说是字字珠玑、句句格言、段段警世、页页动心,处处奇葩、自由驰骋、文如神龙巨鲸[14]1。反复阅读《道德经》,不同版本的《道德经》,不同释义的《道德经》,运用逻辑工具和符号工具拆字解招。《道德经》中用于表征概念的关键字有:

名。名是全文的字眼,是文章生命的气口,如果说道德经是宝藏,名就是宝藏之门,名既在文章的逻辑中,又是唯一一个可以跳出文章逻辑的概念。阿基米德说给我一个支点,我能撬起整个地球,老子以“名”为支点,用5 000字建立了“定位宇宙,安排人生”的道德总论。事物都有自己的特性,没有自己的名称,为了说明它、区别它就要给它一个名称,正是“名可名不可名”。名也是从无到有的,“吾不知其名,强字之曰:道,强为之名曰:大。”是对第一章的回应。道是什么?名是什么?老子给它们这样的名称,你也可以给它们别样的名称,即使老子给了这样的名称,你还可以别样的理解它的涵义。所以老子曰“吾言甚易知,甚易行。知我者希,则我者贵。”万里长城和京杭大运河,并称人类历史上由中国人设计并施工的两项最大建筑工程,都是中国人的骄傲,中华民族的丰碑,但其意义有区别:修筑长城是为了设置难以逾越的障碍;开挖运河则是为了最大限度的沟通。隋炀帝一生修通运河、西巡张掖、开创科举、开发西域、东征高丽,大禹一生十三年治水三过家门而不入,得到的评价分别是“为己贪欲泛舟享乐”“功德无量”。正所谓功过是非由人评,本意寓意由人悟。

道。道是《道德经》的核心概念。道作为《道德经》思维逻辑的起点,它是逻辑中的逻辑,是一个元语言状态的语词。换句话来说,道作为第一个直接普遍概念,它不能自己证明自己是什么,这就是“道可道不可道”。我们必须通过分析道的范畴和五谓词来明确道的内涵和外延。范畴是对事物作区分,是直接普遍概念内涵的最高分类。亚里士多德把事物区分为自立体(也可称实体)、依附体两大范畴。因为一切事物或是自立体,或是依附在自立体上的存在物,再没有第三种情形[17]。五谓词是对普遍概念的外延如何适用于其他个体的反省。道的概念分析如下图(见表1)。对依附体和谓词进行叙述的语句很多,在此不一一列举。

表1 “道”的概念分析

全文通过命题多范畴来陈述什么是“道”,“道常无名”“道隐无名”“可名于小”“可名于大”等既回应了“道可道不可道”,也回应了“名可名不可名”。道是老子研究的最高对象,是一种无限的、不可言说的、不可表达的东西。文章在“道”概念的基础上又建立了“朴”、“圣”、“信”、“德”、“仁”、“殆”、“无为”、“无不为”等概念。如果把文中所有叙述这九组概念的命题组成一个形式系统,我们会发现这个系统中的“道可道不可道”命题不可证。

吾。我。《道德经》通篇有人的影子,确找不到一个具体的人,只见“吾”、“我”。无论“我”是否存在是否意识,道依然是“绵绵若存,用之不勤”的“天之道”。当一个“吾”(吾不知其谁之子)和一个个“吾”(吾得执而杀之)作为本体存在时,如何“执古之道”,便有了各不相同的“人之道”、“圣人之道”。而“我”呢?“我独若遗,我独昏昏,我独闷闷,我独顽且鄙,我独异于人”,在这一段老子使用了悖论的方法嘲弄自己。他深知本体的思维和行为会改写一切,对于愚者来说,智者也不过是混混沌沌而已。唯唯诺诺与摇头呵斥,相差能有多少呢?善良美好与恶劣丑陋,相差又有多少呢?在第二章老子就已经陈述了本体论与认识论。当“道”作为主体时,它的依附体会“没身不殆”“周行而不殆”,当“我”作为本体时,“道”的依附体千变万化,甚至“大道废”“非道也哉”。

三。三字在文中共出现了十一次,以千分之二的比例出现,它似乎是文章的脊梁。为什么是“三生万物”?三既是数字的三又是概念的三,可以用常言的“事不过三”和“举一反三”来释义,事物或在三之前灭亡,或顺应规律在三之后势不可挡进而形成规模,无论多大的规模与趋势,它总是无中生有从无到“一”而开始的。不仅仅是文中的“此三者”、“置三公”、“有三宝”,我们还能得到数个“三”。万事万物的存在有三要素:内容、形式、环境;闻道的人有三类:上士、中士、下士;得道之人的行为有三种:玄德、上德、下德;失道之人的行为有三种:仁、义、礼;人们最厌恶的称呼是:“孤”、“寡”、“不谷”;等等。文章的思维逻辑中亦有许多三:在多个以p、q、(┓∧∨→)形式出现的命题中,分别采用了p1、p2、p3或q1、q2、q3形式来呈现主概念p或宾概念q。如“视之不见名曰夷。听之不闻名曰希。博之不得名曰微。此三者不可致诘,故混而为一。”、“生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德”等命题中采用了p1、p2、p3格式,命题“太上,不知有之。其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之”中采用了q1、q2、q3格式。甚至还有多至6格式的p概念“知常容,容乃公,公乃全,全乃天,天乃道,道乃久,没身不殆。”,在语气和逻辑上不断进行强调,加强了论证的有效性。“真”字在文中出现三次:“其精甚真”“质真若渝”“其德乃真”,它们有相同的语义“真的,纯朴的”和不同的逻辑意义,分别代表了命题的三种真理形态中的事实真理、价值真理、逻辑真理;逻辑真理是指事物的抽象形式规律,除了质疑它是否确实是逻辑真理外,它是不可质疑的;价值真理是人们的归纳逻辑,既可以被接受也可以被质疑;事实真理是客观存在的,也是可以被质疑的,因为其中有不可证命题。可以看出,看似没有逻辑结构的《道德经》是将逻辑融化成汉语言文字的表达工具了。道的核心有三个层次:自然之道、社会之道、价值之道,(见图1),道就这样循环运行而永不衰竭;分析老子朴素的哲理,我们还可以构建出人的三维(天地之间、时空交汇、国家之中)生存系统模型图(见图2)。人在国之中,国在天地间,人们在交往,国家在沟通,时间无穷尽,人间万物组成了这样一个系统。将横坐标时间移到公元前的某一天,将纵坐标移到春秋时代的某一个国家的某一个地方,交叉点便是老子,在另一个点能找到孔子,所有的人与物就这样跨越空间超越时间存在着。因为顺应了道而存在,存在之后又融入道之中,周而复始,循环往复。至此,如果一定要给“道”下一个定义,我们可以将它理解成:存在就是道——万事万物的规律。

(二)《道德经》文本的涵义

宏观历史微观篇章可以感受出,老子呈现给我们的《道德经》是一部身国同构的哲学论著。细敲结构揣摩字句可以触摸到,老子将形而上的科学哲理用形而下的生活情境悉数展示,命题推理过程所运用的对比与举例全都来源于我们几乎是没有争议的场面,如:天与地、阴与阳、曲与直、长与短、大与小、难与易、美与丑、白与黑、荣与辱、强与弱、母与子、静与动、洼与盈,鱼、水、马、虎、风箱、车轮、门窗、屋舍、生育等。我们由点及线到面析其本质。

主要内容。如果“道”寓意事物的规律,“德”寓意社会规范、价值规范,那么遵道贵德就是人与国家的生存与发展的方法。老子从自然之道、社会之道、价值之道三条线索同时展开交叉论述。自然之道中包含了本体论、宇宙论、人性论、认识论。事物从有到无的过程就是存在,从无到有的产生是必然中的偶然,道不仅是万物之本而且是万物所运行的客观规律。人也在这样的系统中存在着,当“我”作为本体时“我”既是自己的主体又是别人的客体,一体二面相互转化,道是以“一体二面”的形式存在着的!“有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”“负阴而抱阳”,用对比的方法去认识本体自身的两种相反存在状态以及本体间的相互转化过程,这就是认识论。“道之为物,惟恍惟惚。惚兮恍兮,其中有象;恍兮惚兮,其中有物;窈兮冥兮,其中有精,其精甚真,其中有信”,“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。”“域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然”是老子的宇宙论。“载营魄抱一,专气致柔”,“不言之教,无为之益”是老子的人性论。社会之道中包含了常人之道、圣人之道、治国之道,人在社会中的行为会呈现出有德(玄德、上德、下德)和无德(仁、义、礼)的不同情形。人的思维是认识的载体,人的行为是道德的载体,思维和行为的差异会导致不同的价值观,“真、善、美、圣”既是道的本质又是形成价值体系的方法。

主题思想。我们可以用更加通俗的词语来理解老子论述的自然之道、社会之道、价值之道,那就是常识、知识、智慧。人生存在社会这个大系统中需要处理好人与自然、人与物、人与人的关系,其中人与人的关系既包括人与他人的交际关系,也包含人自身的思维与行为的关系。对常识的运用能力就是知识,对知识进行选择和判断形成行动的能力就是智慧。掌握常识,是我们生存的根本,进一步的发展就需要知识和智慧。自然之道是社会之道的前提,运用自然之道和社会之道的和谐境界是价值之道,价值之道中所呈现的“真、善、美、圣”的态势正是自然之道的核心本质,道就这样从逻辑起点到终点,又从终点又回到起点,循环永动。

(三)《道德经》的基本命题

《道德经》的本质是:将汉语言符号通过“概念——命题——论证”的有效推理过程形成人生哲学理论,用这种逻辑方式建构人生领域的自然哲学理论、社会哲学理论、价值哲学理论以期解释人的生存与发展问题。5 000字的《道德经》可以浓缩成两个命题:第一命题“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”第二命题“知其雄,守其雌,为天下谿。为天下谿,常德不离,复归于婴儿。知其白,守其黑,为天下式。为天下式,常德不忒,复归于无极。知其荣,守其辱,为天下谷。为天下谷,常德乃足,复归于朴”第一命题说明的是“是什么”,第二命题说明的是“怎么做”。其中第二命题的推理过程运用了三值逻辑方法,作为真假同显的第三个值与“假”和“真”是并行不悖的,首先断定自己的第一概念不可证,第一命题不可证,接着以第一概念为前提建立概念,以第一命题为前提构建其他命题,每个命题都从不同角度阐述第一概念或第一命题,互不矛盾。老子亦在文中阐述了“吾言甚易知,甚易行。天下莫能知,莫能行。”——我不能证明我自己的思想。《道德经》流传千古世人瞩目,其伟大之处的伟大也许是在第二命题的哲学方法总论中隐用了三值逻辑,彻底质疑了根深蒂固的“非此即彼”的确定性思维模式,黑与白之间并非那么果断,还有不确定性思维。原来“道”除了“一体二面”还有“三值”,“道”是以“一体二面三值”的形式存在着!此时的“三”代表的是一个等于或大于三的概念。试想如果将其改成“非雄就雌,为天下谿。为天下谿,常德不离,复归于婴儿。非白就黑,为天下式。为天下式,常德不忒,复归于无极。非荣就辱,为天下谷。为天下谷,常德乃足,复归于朴”的排中律,结果会怎样?

二 《道德经》的逻辑工具

(一)用汉语言符号系统表征“概念、命题”,形成哲学纲领

老子将系统论与工具论合二为一,既建立了自己的哲学元理论,又分析了自己的哲学元理论。哲学是人们认知事物、认识自己的方法,而不是具体的答案。除了母语和每个人被抛入的历史文化境遇,哲学没有任何现成的基础。从这种意义上可以说:《道德经》是一部用哲学逻辑建构的、通过汉语言符号系统表达的哲学纲领!它是用元哲学命题呈现的元哲学理论。一切科学的理论,归根结底都是建立在不定义概念、公理假设基础上的公理体系。要说明甲概念,我们需要借助乙概念,要说明乙概念,又需要借助丙概念,一路下去,总有一个概念是不能用别的概念来说明的,相反,它是用来说明别的概念的逻辑基础,否则就是循环逻辑,这个概念就是不定义概念。同样的道理,第一命题不可证,总有一个命题是用来证明别的命题的逻辑基础,这样的命题就是公理。

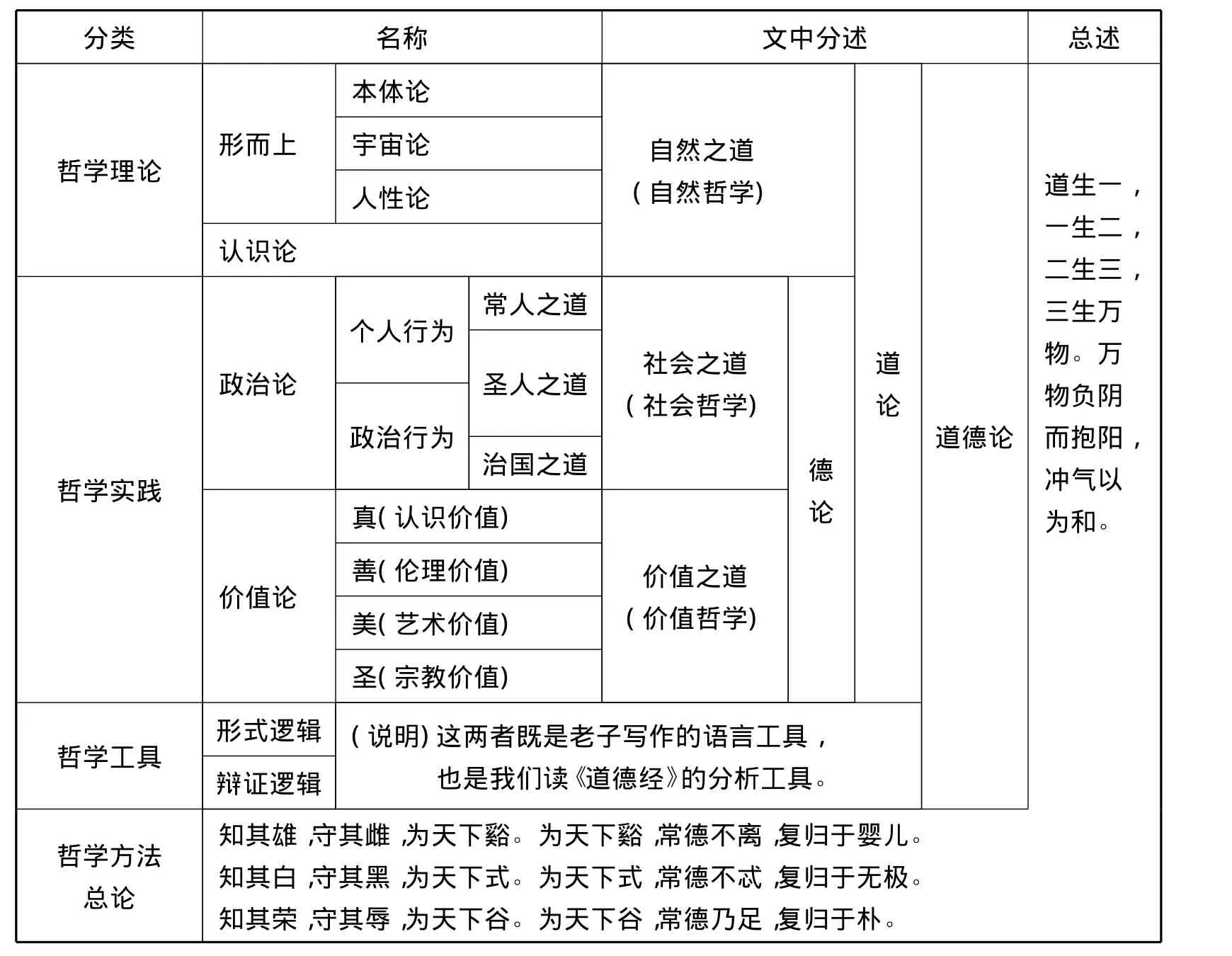

元理论是研究对象理论的理论,对象理论的裁判者是理智,元理论的裁判者是整个的人,人要理解自己,就必须跳出主体,将主体当做对象来考察,而这恰恰是不可能的。所以我们既需要建立对象理论,在系统外分析对象;又需要建立元理论,回到系统中全面分析对象。《道德经》作为哲学元理论,包含了今天哲学研究的基本内容(如表2,见下页)。多样性与差异性已成为我们生活的现实,事实真理、价值真理、逻辑真理在各自不同的范畴中发挥着作用。没有普世的价值真理,也没有普适的事实真理,只有不可错的逻辑真理,哲学是人生思维的指导工具和行为的辅助工具,《道德经》以它高度的概括性和普遍的意义性给了我们一个无法随便拒绝的命题:其中的哲学方法总论正是人们认识世界和改造世界的最基本的指导原则。这样的命题对于一件一件的事实毫无表示,而对于所有的可能都分别地承认之。它有点像佛菩萨的手掌,任凭孙猴子怎么跳,总跳不到手掌范围之外[18]。

表2 《道德经》的哲学纲领分析

(二)运用确定性思维建构逻辑系统,运用不确定性思维应对具体命题,质疑了排中律的有效性

确定性思维能指整体世界,不确定性思维所指具体事件。老子要告诉我们的是,我们所看到的、我们所想到的、我们所知道的一切都以“道”这种模式存在着,存在是确定的,但存在的形式却是“一体二面三值”中的某一种不确定状态。雄雌之间、黑白之间、荣辱之间并非界限分明,如何判断?如何选择?唯有遵“道”以不变应万变、万变不离其宗才是方法中的方法。运用确定性思维去审视整体世界,运用不确定性思维去应对具体事件,国家发展才能稳步前行。

三值逻辑的萌芽可以追溯到古希腊时代,亚里士多德在《解释篇》第九章中指出:“明天将有海战”这类命题既非真,又非假,而是真假都可能[19]。老子生活的时代约早于亚里士多德一百多年,就已经在运用三值逻辑。亚里士多德见证了学术的四分五裂,设计了一门在诸学问之上又涵盖所有学问的学科:爱智之学(哲学)。老子知晓了国家争霸百姓流离的事实,创作了身国同构的生存哲学纲领,历史总是惊人地巧合。他们的思想在两千多年后被人证实,1920年波兰逻辑学家卢卡西维茨提出了第一个三值逻辑系统,1931年德国著名数学家、逻辑学家哥德尔运用三值逻辑揭示了人类思维的不确定性,发表了著名的哥德尔第二不完全性定理。[20]

三 启示

老子曾指出了社会系统的局限性:一个依靠各种法律条文管理的社会,人们的行为如果是出尔反尔,或者是不能始终如一的坚持原则,那么当社会矛盾进一步恶化时可能会危及社会的生存。他的一生身处春秋战乱,是否更能感受人与社会同构?更能体会生存的危机?

人类从诞生之日起,就形成了一个相互依存、协同活动的社会性共生群体,先后经历了旧石器时代、新石器时代、铜石并用时代、青铜时代、铁器时代、机器大生产时代、蒸汽机时代、电气化时代、自动化时代、信息化时代等,工具在变,环境在变、关系在变、观念在变,西方在变、东方在变,变化越来越大、越来越多、越来越快,快得翻天覆地、惊心动魄。弹指一挥间,上下五千年,中国社会也在人类文明变迁的系统中不断壮大和发展,新中国社会又经历了政治体制改革、经济体制改革、科技体制改革、文化体制改革等社会结构的变迁。而今我们的命题是“用科学发展观统领和谐社会构建”,从根本意义上讲,和谐社会就是要做到人与自然、人与社会、人与自身三大关系的全面和谐,科学发展观需要理论决策和实施路径,更需要全社会的实践活动。在全面、协调、可持续发展的进程中,我们既以开放的胸怀吸纳世界异域文明的成果,也回顾中华民族优秀的传统文化,和平年代重读《道德经》,它仍能给我们启示。

(一)宏观层面:找寻社会管理的逻辑起点,解决社会矛盾中的根源问题

城乡结构、就业结构、社会阶层结构和社会组织形态发生的新变化,给社会管理提出了新的课题,“创新社会管理”已成为政府和学界共同关注的焦点。宏观层面的整体推进创新可考虑以下问题。

第一,制度。制度最一般的含义是:要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。于国家而言,制度是某一领域的规范体系。很多时候,我们在设定的完备的系统中发现了矛盾,然后制定解决矛盾的制度,当一个矛盾解决后,新的矛盾又出现了,又用一个更大的逻辑体系去把包涵原先那个逻辑体系,或是更详细的新制度去约束矛盾,就这样一层一层地包下去。人们的思考越来越深,殊不知,这种深度很像一只被关在会转动的笼子里的老鼠,它的脚跑得越快,则这个笼子也转得越快,老鼠累得半死,笼子也越转越快,终究还是被关在笼子里,结果可想而知。老子以“大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣”这样一个乱世才出英雄的逆向思维告诉我们的是:倘若没了根本,社会矛盾会不断出现,仁义与不仁不义、忠诚孝子与贼臣逆子看似对立的东西,它们和善与恶一样是相互依存的孪生兄弟,为善的努力也有可能走向它的反面,带来恶的膨胀和泛滥;使用层层外延法扩张法并不能清除系统总和的矛盾!亚当·斯密也曾在他的《国富论》里说:“在人类社会的大棋盘上,每个个体都有其自身的行动规律,和立法者试图施加的规则不是一回事。如果它们能够相互一致,按同一方向作用,人类社会的博弈就会如行云流水,结局圆满。但如果两者相互抵牾,那博弈的结果将苦不堪言,社会在任何时候都会陷入高度的混乱之中。”由此可以看出制度不只是制定者的需求,还要考虑受约束者的需求。《道德经》的逻辑前提是“道”,遵道之时,国家就能“无为”而治;无道之时,“无为”、“无不为”都会陷入“防君子不防小人”的自指怪圈。那么,如今的政府管理者和社会学家呢?是继续加大系统加快笼子旋转还是找寻社会管理的逻辑起点?

第二,激励。“无为”不是什么事都不要做,而是建立起多方共赢的制度以及恰当的制度约束和激励机制。人都有渴望生存的本能和趋利避害的本性,在环境条件的作用下,行为都会最大可能地趋向利益而避免祸害,并且在衡量自身得与失之间的关系时,就形成各种标准的“满意度”,由此便产生了道德层面的善、恶。正因为人性总是趋利避害,所以只能通过制度来加以引导或规范,改革就是一个对社会制度“趋利避害”的修正过程。在设计制度时尤其要注意的是排中律的作用,类似“我赢你必输”的制度必然会导致恶性竞争,制度的激励和约束机制是制度得以实现的保障条件。以人为本,首先是要客观地看待人性,认识人性的基本特征,正视人性的脆弱,才能弄清问题的根源所在,避免得出无根之萍的结论而不得其所;其次是设计符合主体利益的制度以及启动主体社会能动性的内在激励机制,把具有导向作用的利益观化作主体发自内心深处的自发生长机制,引导主体朝着既定方向努力,真正营造出由客体到主体、由他律管理上升为他律和自律结合的现代文明社会氛围,使人们获得更为完整和更为全面的人的最佳激励状态,最后达到伦理自觉和慎独的最高境界。

(二)微观层面:把握社会生存的道德底线,推进社会交往中的可持续发展

以人为本,完善人的德性,始终是和谐社会的逻辑起点和价值归宿。以人为本,更需要每一个个体的积极参与,从微观层面来说,把握生存的道德底线,才能推进社会交往中的可持续发展。

宽容。物质生活发生了日新月异的变化,但我们生存的结构没有变,依然是屹立在天地之间、时空交汇、国家之中去处理好人与自然、人与物、人与人的关系,无论学习哪一门学问或是从事什么样的研究,做人与处事总是一切的根本。人是各种社会关系的总和,宽容如同润滑剂,它能保护我们的个性增加群体的共性。宽容不仅是心态,还需要践履社会认同:每一个个体都能认识到他属于特定的社会群体,同时也认识到其他群体成员带给他的情感和价值意义。对于我们生存的世界,可以从各个不同角度去看。物理学家将目光对准物质结构、物质作用和物质运动,寻找事物的内在规律或道理。化学家更进一步分类研究物质性质,试图找出各种物质之间相互反应的性能。经济学家、管理学家、心理学家等都研究人的行为:经济学家承认人的差异性,却不关注人的差异,而关注整体的约束框架;管理学家的视角是,不同的人要委以不同的任务,不同的人要施以不同的激励措施……各种学问的深究,既缔造了百花齐放的学术环境,又形成了隔行如隔山的为学困境。各种各样的思想、理论、观点扑面而来,多种选择让人无所适从。老子建立的元理论能否给我们这样的启发:每一种理论的建立都是基于一个前提条件。欧氏几何和非欧几何都基于点线面假设,前者假设平行线不相交,后者假设平行线相交于无穷远点,得出的逻辑结论大相径庭;宗教以人生的心灵感受为出发点建立人与神圣界的关系,儒家关注空间、秩序,道教关注时间、永恒,佛教虚实为一、时空不二。同样的道理,每一种言论的发表也是基于某一个视点的一些看法。人文社会科学、自然科学的划分,是人类对知识领域的一种划分,而不是实践活动的划分,一旦进入人类实践活动,总是多种知识共同起作用。这就需要我们以社会为前提去理解和分辨,而不是一味否定不同意见,更不是断章取义发表意见,还应注意的是勿将逻辑的事物错当成事物的逻辑。

智慧。智慧是对事物能迅速、灵活、正确地理解和解决的能力。智慧总是与常识和知识紧密相连,自然科学研究通过科学实验告诉我们大自然界的常识,人文社会科学通过实验或逻辑归纳告诉我们生活的常识,在常识与生活之间建立联系并加以运用形成了我们的知识,对知识的选择和判断造就了我们的智慧。导演克里斯托弗·诺兰以梦为载体运用非欧几何、分形几何、公理体系等专业知识演绎了《盗梦空间》。阐述了一个非常重要的哲学观点:存在着不可知性。既展示了电影的魅力,又展现了逻辑的魅力,更赢得了票房。这就是常识、知识与智慧的默契融合。而三氯氰胺之于奶粉就是无常,没有了底线,轰然倒塌,连无知的机会都没有了。智慧无止境,生存有底线,可以无智,甚至可以无知,但请不要无常。如何运用智慧发展自己?发展无极限,没有最好,只有更好,因而没有统一的标准,但发展有起点,那便是自然之道,当人们遵道贵德之时,才是无为而治。社会管理的逻辑起点是尊重人性,人之所以成为人,正是人性,人性的逻辑起点又是什么呢?逻辑的起点不可能由逻辑再推论,于是老子假设了人性:“上善若水”、“毒虫不螫,猛兽不据,攫鸟不搏”。当这个逻辑起点在思维与行为上重合时,圣人便可“居无为之事,行不言之教”;当“人法地,地法天,天法道,道法自然”时,“圣人之道”便可“为而不争”。

个人与社会相互依存。发展,需要人性化的制度作为标杆;发展,更需要我们每个人的自觉行动!个人的有限与社会系统的无限相比,正如伟大的科学家霍金所言:“现在我很高兴,我们寻求知识的努力永远都不会到达终点,我们始终都有获得新发现的挑战。没有这种挑战,我们就会停滞。”

四 有待进一步研究的问题

20世纪初,经历了“数学悖论与三次数学危机”[21]后,数学家们才意识到:追问“数”是什么、“点”是什么并不属于数学讨论的范围,而是一种没有实际意义的“形而上学”问题,故必须抛弃。数学家所能做的工作只是说明“不加定义的对象之间的相互关系以及它们所遵循的运算法则”。那么,21世纪初的社会学家将会如何抉择呢?

老子是西方人最感兴趣的哲学家之一,从1816年至今,各种西文版的《道德经》已有250多种。国内的《道德经》译注本也不下千种。对老子的研究,我们又如何取舍?在一个关注道德的社会中,《道德经》如何能有效发挥其作用,值得我们深究。

[1]余秋雨.中华文化,一种应该选择的记忆[N].解放日报,2007-02-09(17).

[2]任继愈.老子绎读[M].北京:北京图书馆出版社,2006:253-254.

[3]任继愈.中国哲学发展史(先秦)[M].北京:人民出版社,1983:266.

[4]杨兴顺.中国古代哲学家老子及其学说[M].杨 超,译.北京:科学出版社,1957:54.

[5]范文澜.中国通史:第一册[M].北京:人民出版社,1994:106.

[6]张岱年.中国哲学发微[M].太原:山西人民出版社,1981:341.

[7]侯外庐.中国思想通史:第一卷[M].北京:人民出版社,1963:154.

[8]郭沫若.中国史稿:第一册[M].北京:人民出版社,1976:376.

[9]林语堂.老子的智慧[M].黄嘉德,译.西安:陕西师范大学出版社,2004:4.

[10]李 零.《老子》天下第一:人往低处走[M].黄嘉德,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2008:自序.

[11]鲁 迅.鲁迅全集:第六卷[M].北京:人民文学出版社,2005:539.

[12]李泽厚.中国古代思想史论[M].北京:人民出版社,1985:90.

[13][美]威尔·杜兰特著.世界文明史:第一卷:东方的遗产[M].台湾幼狮文化公司,译.北京:东方出版社,1998:459.

[14]王 蒙.老子的帮助[M].北京:华夏出版社,2009:4.

[15]Wolfram S.Philosophical Logic:An Introduction[M].London and New York:Routledge,1989:8.

[16]Rescher N.Topics in Philosophical Logic[M].D.Reidel Publishing Company,1981:21.

[17]邬昆如.哲学概论[M].北京:中国人民大学出版社,2005:51.

[18]金岳霖.论道[M].北京:中国人民大学出版社,2005:绪论2.

[19]姚从军.三值逻辑的思想和方法[J].北京理工大学学报,2010(2):127-131.

[20]刘晓力.80年代以来国外哥德尔研究综述[J].中山大学学报论丛,2000(2):155-160.

[21]韩雪涛.数学悖论与三次数学危机[M].长沙:湖南科技出版社,2006:5.