伏九天穴位贴敷治疗小儿反复呼吸道感染60例

武琪琳

(郑州市中医院儿科,河南郑州450007)

小儿反复呼吸道感染是儿童时期的常见病、多发病,发病率有逐年上升的趋势。本病具有症状重、病程长、易反复等特点,是导致小儿免疫力降低及各种严重疾病的潜在诱因,严重影响孩子的生长发育。因此,积极防治小儿呼吸道感染对小儿的健康成长有着十分重大的意义。2008年 7月 -2010年12月,笔者根据“冬治三九,夏治三伏”理论,采用中药膏剂穴位贴敷治疗110例反复呼吸道感染患儿,取得了较好的临床疗效,总结报道如下。

1 一般资料

选取本院采用冬病夏治穴位贴敷治疗的反复呼吸道感染门诊患儿110例。按就诊顺序采用随机数字表法随机分为两组。治疗组60例,男32例,女28例;年龄1~<4岁12例,4~7岁33例,>7岁15例;病程8~51个月,平均(25.8±3.4)个月。对照组50例,男28例,女22例;年龄1~<3岁10例,4~7岁27例,>7岁13例;病程7~50个月,平均(24.7±4.4)个月。两组患者一般资料对比,差别无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

2 诊断标准

2.1 西医诊断标准

按照2008年中华医学会儿科学分会呼吸组及中华儿科杂志编辑委员会修订的《反复呼吸道感染的临床概念和处理原则》[1]制订。①年龄从出生至2岁,每年上呼吸道感染≥7次,下呼吸道感染≥2次;②3~5岁每年上呼吸道感染≥6次,下呼吸道感染≥2次;③6~12岁每年上呼吸道感染≥5次,下呼吸道感染≥2次。说明:上呼吸道感染第1次距第2次至少7 d以上。若上呼吸道感染次数不够,可加下呼吸道感染次数,反之则不成立。

2.2 中医诊断标准

按照《中医儿科学》[2]制订。主症:反复外感,次数参考西医诊断标准。次症:面黄少华,形体消瘦,少气懒言,多汗易汗,食少纳呆,大便不调。舌脉:舌淡,苔白,脉无力,指纹淡。具备主症及次症中的2项,同时参考舌脉即可诊断。

3 治疗方法

3.1 药物配置

伏天贴方:白芥子5 g,延胡索7 g,甘遂4 g,细辛4 g,麝香0.1 g。九天贴方:白芥子5 g,延胡索7 g,甘遂 4 g,细辛 4 g,麝香 0.1 g,补骨脂 5 g,熟地黄3 g。神阙方:丁香 1 g,砂仁 1 g,苍术 1 g,白术 1 g,黑胡椒1 g。以上药物分别粉碎为极细末,和匀装瓶密封备用。临用前用鲜姜汁及蜂蜜(二者比例2∶1)调和,做成直径为1 cm、厚度0.1cm的药饼。

3.2 治疗操作

治疗组患者于夏季三伏天开始贴敷。选取肺俞、心俞、膈俞、天突、膻中穴位,将伏天药饼用医用纳米穴位贴固定,根据肌肤柔嫩不同,选择贴敷每次3~4 h。将神阙方药饼贴敷在神阙穴每次12 h。初伏开始,10 d贴敷1次,贴满三伏。冬季三九天继续贴敷,将九天药饼贴于前述穴位(具体操作步骤与三伏贴相同),每次贴敷4~5 h,神阙方药饼同前。一九开始,9 d贴敷1次,贴满三九。贴满三伏三九为1个疗程,连续贴敷3个疗程。对照组患者仅夏季三伏天贴敷。具体贴敷药物、穴位、方法及时间与治疗组三伏天相同。贴满三伏为1个疗程,连续贴敷3个疗程。

两组患者在第2年三伏贴敷开始前,对其第一疗程疗效、不良反应进行评定,依此类推,共3个疗程。治疗期间两组患儿若反复呼吸道感染急性发作,可给予必要的抗感染对症处理,否则不再给予其他治疗方法。

4 疗效判定标准

参照参考文献[1]标准制订。发病次数:0级无发病;I级为平均月发病<1次;II级为平均月发病1~2次;III级为平均月发病>2次。病程:I级为每次发病<5 d;II级为每次发病5~10 d;III级为每次发病>10 d。病种:I级为上呼吸道感染;II级为上呼吸道感染、支气管炎;III级为上呼吸道感染、支气管炎、肺炎。疗效评定条件:①服药后不再发病或发病次数减少1级以上;②服药后病程缩短1级以上;③服药后病种减轻1级以上;④用药后免疫指标恢复正常或明显改善。显效:具备上述疗效评定条件中任何3项以上者。有效:具备上述疗效评定条件中任何1~2项者。无效:上述疗效评定条件4项均无改变者。

5 统计学方法

采用SPSS 17.0统计分析软件处理。计量资料数据以均数(-x)±标准差(s)表示,组间比较采用t检验;计数资料组间比较采用χ2检验。以P<0.05为差别有统计学意义。

6 结果

6.1 两组各疗程疗效对比

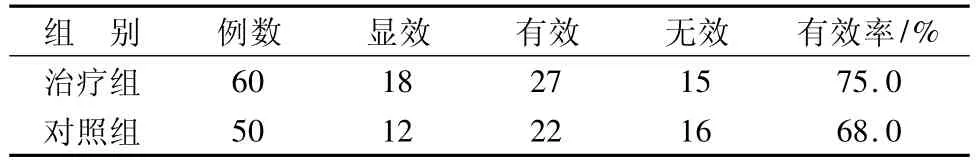

1个疗程后,两组有效率对比,经卡方检验,χ2=0.8,P > 0.05,差别无统计学意义。2 个疗程后,两组对比,χ2=0.58,P >0.05,差别无统计学意义。3 个疗程后,两组对比,χ2=6.32,P < 0.05,差别有统计学意义。见表1~3。

表1 1个疗程后两组疗效对比

表2 2个疗程后两组疗效对比

表3 3个疗程后两组疗效对比

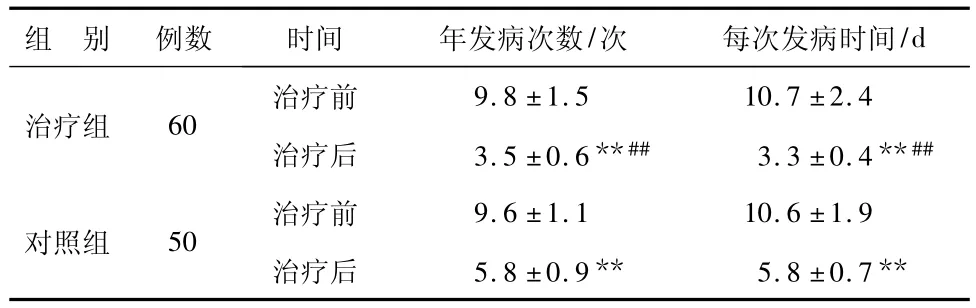

6.2 两组治疗前后年发病情况对比

见表4。

表4 两组治疗前后年发病情况对比 ±s

表4 两组治疗前后年发病情况对比 ±s

注:与同组治疗前对比,**P <0.01;与对照组治疗后对比,##P <0.01。

组 别 例数 时间 年发病次数/次 每次发病时间/d治疗组 60 治疗前9.8 ±1.5 10.7 ±2.4治疗后 3.5 ±0.6**## 3.3 ±0.4**##对照组 50 治疗前 9.6±1.1 10.6±1.9治疗后 5.8±0.9** 5.8±0.7**

7 讨论

小儿反复呼吸道感染是儿童时期常见病、多发病之一。我国儿科呼吸道感染病例占门诊量的60%,其中1/3为反复呼吸道感染,复感患儿免疫功能普遍低下。中医学认为:小儿“脏腑娇嫩,形气未充”,各脏腑功能尚未完全发育完善,常表现为正气不足,卫外不固,易感外邪,反复不已。因此,本病的病机不在邪盛,而在正气不足,尤以肺脾肾三脏功能低下为甚,寒邪趁虚而入。治疗关键为补益肺肾,扶正固本。根据具体辨证选用中药汤剂口服疗效确切,但因其口味较苦而难以喂服,使得临床总体治疗效果欠佳。伏九天穴位贴敷疗法是根据“春夏养阳,秋冬养阴”的理论,采用中药贴敷在相应穴位,形成特定刺激,以疏通经络,达到驱除体内寒邪、扶正固本、防病治病目的的一种外治方法。农历三伏天气候炎热,人体之阳气亦旺盛外浮,腠理开泄,气血趋于体表,为温煦肺经阳气、驱散内伏寒邪的最佳时机,此时进行贴敷治疗有利于药物渗透与吸收,使药力直达脏腑从而达到激发阳气的目的。同时,也可为秋冬储备阳气,增强抗病能力,对冬季反复呼吸道感染起到预防作用。中药白芥子、延胡索、细辛、甘遂等均为辛温走窜的药物,贴敷到相应穴位,能温经通阳,宣肺行气,使一些宿疾得以恢复。农历三九天气温最冷,根据“天人相应”理论,此时也是人体阳气最弱的时候,阴气渐升,此时将温热药物贴敷于机体,以气相应,以味相感,来温阳驱邪,疏通经络,预防外寒加重体内寒邪,以加强和巩固三伏贴疗效。

笔者根据小儿“脾常不足”“小儿脾健,贵在运而不在补”等理论,选用辛温燥湿运脾之药贴敷在神阙穴,由表及里,以补后天之源,达到根治的目的。丁香辛温归脾胃经,温经散寒;砂仁行气温中,化湿醒脾;苍白术温中燥湿健脾;黑胡椒温中。诸药合用,共奏运脾燥湿之效。药物贴脐疗法依据中医经络学说为基础,通过药物对脐部穴位的刺激作用及局部通透作用,以激发经气,疏通经脉,促进气血运行,调整人体脏腑功能,从而达到防治疾病的目的。现代医学认为,脐中有丰富的静脉网和皮下动脉分支,与全身皮肤结构比较,其表皮角质层最簿,屏障功能最弱,且脐下无脂肪组织,皮肤筋膜和腹壁直接相联,故渗透性强,有利于药物的吸收。用药物贴敷脐部具有穿透力强、弥散快的特点,能迅速发挥治疗作用;且避免了口服药物对胃黏膜的刺激,免除了药物被消化液的破坏,使血中药物保持较强的活性。药物贴脐渗入皮肤还作用于神经末梢,可调整神经功能,激发抗病能力,增强免疫机制。总之,采用具有中医药特色的天灸疗法防治小儿反复呼吸道感染,依从性好,疗效确切,安全可靠,值得推广应用。

[1]中华医学会儿科学分会呼吸学组,《中华儿科杂志》编辑委员会.反复呼吸道感染的临床概念和处理原则[J].中华儿科杂志,2008,46(2):108 -110.

[2]徐荣谦.中医儿科学[M].北京:人民卫生出版社,2010:66-71.