新疆生产建设兵团经济发展的就业优先分析

蔡金平

一、深刻理解“就业优先”的发展战略

(一)“就业优先”的由来

1995年,联合国在哥本哈根召开的世界社会发展首脑会议《宣言》中庄严宣告:“将促进充分就业作为经济和社会政策的一个基本优先目标。”2001年,在全球就业论坛大会上通过的《全球就业议程》要求,“各国政府要把生产性的就业置于经济和社会政策的核心位置,并使充分的、生产性的和自由选择的就业成为宏观经济战略和国家政策的总目标。”

从中国看,2003年、2008年、2009年中央多次提出“将就业摆在经济社会发展更加突出位置”。2010年底的中央经济工作会强调,“把促进充分就业作为经济社会发展的优先目标”。扩大就业是保障和改善民生的头等大事。国家“十二五”规划正式提出“实施就业优先战略”。

(二)就业优先的涵义

对兵团来讲,能不能扩大就业规模,稳定就业形势,直接关系到“三化”建设的顺利推进,关系到“屯垦戍边”使命的履行,关系到职工群众的切身利益。因此,实施就业优先的发展战略,是兵团的使命要求,是广大职工群众的热切期盼。《新疆生产建设兵团关于进一步做好促进就业工作的意见》(新兵发201137号)要求“把促进就业放在经济社会发展的优先位置,坚持经济发展与促进就业良性互动,经济结构调整与就业结构优化相互促进,努力实现社会就业更加充分的目标”。

二、兵团“十一五”期间就业总量持续增加,结构不断优化

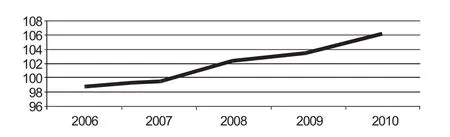

“十一五”期间兵团各级党政不断强化促进就业的责任,大力实施更加积极的就业政策,就业局势在金融危机和“7·5”事件的冲击下保持了基本稳定,总量持续增加,结构不断优化。2006年至2010年,全兵团新增就业29.3万人,完成“十一五”规划目标的117.2%,城镇登记失业率始终控制在3%以下,低于自治区和全国平均水平。2010年底,兵团就业人数达到106.18万人,比2005年增加7.42万人,年均增长1.5%(图1);三次产业就业比例为45.8︰19.8︰34.4,与“十一五”末的49︰19.5︰31.5相比,一产就业比重明显降低,二、三产业就业比重有所增加,结构进一步优化。

三、从目前就业趋势和前景看兵团就业存在的问题及制约因素

(一)就业结构不合理

第一产业的就业比重过高,就业者负担人口压力大。兵团经济以农业为基础,工业化进程缓慢,水平低,产业发展不平衡,呈一产强、二产弱、三产小的格局。农业就业比重最高,劳动生产效率却最低,兵团城镇化水平不高,第二、第三产业发展规模小,层次低,吸纳就业人口能力有限。就业者负担人口呈逐渐上升态势,2000年以来居高不下,就业者负担人口压力逐渐加重,主要原因是产业结构不合理。

较高生产效率的非农产业就业比重低。根据库兹涅茨法则,劳动力总是向较高生产率的产业转移,就业重心由第一产业向第二、第三产业转移,就业结构由“一、二、三”型经“二、一、三”型最终形成“三、二、一”型。兵团第二、第三产业生产效率明显且远远高于第一产业,甚至高于全员劳动生产率,而就业比重较低,2008年以来,三次产业就业结构为47:18:35,制约了非农产业和工业化进程;也制约了兵团经济增长速度。

(二)劳动力资源储备不足

上世纪70年代中期以后兵团人口呈现持续的低增长,2008年底,人口出生率下降到5.67‰,自然增长率下降到1.33‰。低增长率必然造成劳动力后备资源不足。兵团屯垦戍边队伍的主体即农牧团场职工的人数不断减少,由1991年101万人持续减少到2008年67.32万人,减少了33.3%。1990年至2008年,兵团总播种面积从780.8千公顷增加到1068.90千公顷,增加了36.9%。其中需要大量拾花劳动力的棉花播种面积从170千公顷增加到563.16千公顷,增加了231.3%。弥补团场劳动力缺口主要是内地劳务工。因此,职工队伍建设及维稳功能的提升是当前困扰兵团发展的重大课题。在兵团迁出人口中,以青壮年居多,而且是长期从事农业生产第一线的农工及其子女,他们熟悉团场生产,这些人员的迁出,造成劳动力后备资源不足。减少的原因是老一辈军垦战士和五六十年代参加兵团开发建设的支边青年已大量退休、团场考不上大学的留守青年大都不愿意务农。

(三)劳动力短缺与就业难矛盾凸显

1.从外部看,农业劳动力短缺可以通过引入内地劳务工、土地租赁承包等方式解决,但现代农业、工业生产用工和现代服务业则无法通过这一途径解决,因为劳务工(包括迁移到兵团的新职工)的文化层次、劳动技能难以满足现代农业、工业生产和现代服务业的岗位技能要求。

2.从内部看,兵团子女考学出去之后回兵团就业的不足三分之一;考不上学的多为初中生,文化层次低且无技能,从而形成团场的富余劳动力多为体力型的局面。人才补给不足,导致劳动力结构性短缺。

(四)人口素质难以满足现代农业和新型工业化发展的要求

由于不同时期的迁移机制作用,兵团人口素质差异较大。目前大专及以上学历就业人员少,中专以下文化程度较多。长期以来兵团在提高职工科技文化素质,开展职工培训方面的工作卓有成效,提高职工科技文化素质,职工培训体系也正在逐渐形成。

(五)制约因素

1.客观因素。兵团团场多沿“两周一线”布局,多数生态环境恶劣、资源禀赋差,远离当地政治、经济文化中心,交通不便,信息不灵,市场发育程度低,对外联系困难。即使环境条件相对较好的腹心团场,也受到城乡之间的市场环境差异和农垦与地方条块分割、交融不畅的多重制约,限制了农牧团场招商引资和对外开放,导致经济发展水平较低。对外来人口、特别是较高素质人口吸引力弱,对原有人口形成了“推力”,制约人口的发展。

2.产业结构调整过慢制约就业结构优化。“十五”以来,兵团产业结构调整取得较大进展,但农业仍是兵团主要资源,第一产业就业人员仍占三分之一以上。相对于新疆能源、资源总量,兵团掌控的矿产资源极度匮乏,尤其缺少油气、煤炭等资源,实施优势矿产资源转换战略、提高非农产业地位、推进三产发展、调整就业结构任重道远。

四、“十二五”期间兵团实施就业优先战略的几项重点任务

(一)在着力改善就业结构上下功夫

产业结构调整必然引起就业结构变化。要继续开展团场农牧一线富余劳动力转移就业,降低一产就业比重,“十二五”规划要求,到2015年非农产业就业比重提高到60%,给转移就业提出了更高的要求。工业企业是吸纳就业的重要领域,是保持经济平稳发展的重要基础。在新型工业化建设过程中必须突出解决好企业招工难问题,缓解企业招工难问题必须坚持“劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业”的方针;发挥企业的用人主体作用、政府有关部门的职能作用和人力资源市场的机制作用,发挥好兵团企业的比较优势,增强在人力资源市场中的竞争力,以此提高二产就业比重。适应城镇化建设需要,大力发展服务业特别是家庭服务业促进就业,进一步发挥三产对就业的吸纳能力。到“十二五”末,力争使非农产业就业比重达到60%。

(二)在着力推动社会化就业上下功夫

进一步强化各级党政促就业的职责,进一步完善公共就业服务体系建设,为城镇、团场、连队以及街道社区提供均等的公共就业服务。要进一步加强就业服务信息网络建设,实现就业工作的信息化、便利化。要加大对自谋职业、灵活就业、自主创业的支持力度,把促进灵活就业和企业吸纳就业作为帮扶困难人员就业的主方向,把公益性岗位作为一种补充和最后的防线,逐步缩小公益性岗位规模。

(三)在着力推动创业带动就业上下功夫

必须把创业带动就业作为城镇化的大背景下优先选择的就业战略。一是尽快建立健全工作体系,解决有人干事的问题。二是切实加强和推进小额贷款工作,这是做好创业带动就业的关键环节。要建立贷款额度目标责任制。三是把大中专毕业生、复转军人和未就业职工子女等青年群体作为创业重点,实施“青年创业引领计划”。四是加大资金支持力度。要发挥就业专项资金的杠杆调节和指引作用,调整资金支出结构,加大创业工作的资金投入。

(四)在着力推动重点人群就业上下功夫

要把高校毕业生、职工子女、复转军人等青年群体和零就业家庭、低保家庭和残疾人员等作为重点就业扶持对象。要出台鼓励高校毕业生到基层团场就业的扶持政策,增强团场对青年的吸引力。落实“双五千”人才培养储备计划,吸纳更多的青年群体充实兵团职工队伍,改善队伍结构。要把帮扶就业困难人员就业作为关注民生的一个重要着力点,加大就业援助工作力度,时刻关注零就业家庭就业状况。

——关于团场林业发展的思考

——以重庆市为例