试论新媒体时代下网络围观演变为舆论的传播模式

□ 张 菁

网络已经成为现代人生活不可或缺的重要组成部分,“21世纪是网络的世纪,网络不仅仅和网络有关,而且关系到我们的生存”。互联网以其开放和交互的个性与空前的快捷方式在不断改变着人们传统的思想行为习惯,从而使人们的生活呈现出越来越多信息时代的特征。可以说,我们已经进入以互联网为代表的新媒体时代,网络围观正是在这种现代社会背景下所产生的一种社会现象,它一方面是网络文明发展的必然结果,另一方面也是传统的舆论生成方式的最新现象。

一、网络围观概念的梳理与相关研究

要分析网络围观与舆论的关系,就必须先弄清网络围观的定义、特征以及表现形式。关于网络围观,新闻界还没有一致的定义,但肯定的是,网络围观作为一种新媒体现象,所呈现的意义也越来越复杂。有不少学者倾向于认为“网络围观是建立在互联网物质架构上和网络化逻辑的基础之上,以延伸的视觉形成的虚拟围观现象,围观者在网络空间对被围观者进行话语批判,有时围观者的行为会延伸至现实世界,从而对被围观者产生直接影响”。这一观点表明了网络围观具有舆论监督的部分属性。还有学者提出了更为明确的概念:“网络围观就是网民利用网络技术对公布在互联网上的社会事件进行几种评议的行为活动,其实质就是社会舆论。”

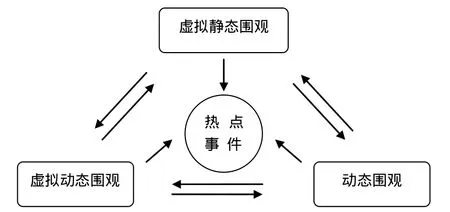

从表现形式上看,网络围观表现为网友通过微博、博客、论坛等平台,对热点人物、事件或话题进行关注并大量跟帖、评论,使这些议题成为全民关注的公共话题的一种行为活动。从网络围观的特征来看,主要表现为:参与主体多元,传播源头多样;应对时间缩短,围观难以持久;易形成非理性围观,危害性难以估量等。从网络围观的现象来看,静恩英在《网络围观的界定及特征分析》一文中将其划分为三个不同的层面,并对此做了较为详细的解读。第一个层面的网络围观主要是围观者观而不语,归为“虚拟静态围观”。比如平时网上浏览新闻、泡论坛、看影视视频等,围观者大多不发表或极少发表言论。第二个层面的网络围观主要特征是围观者既观且评。在这一类围观中,围观者通常会在一定的虚拟场景内(通常是微博、BBS、论坛)针对客体展开激烈的争论,但这种围观仅停留在虚拟的网络世界中,围观者的行为不会延伸到现实生活。这类围观称为“虚拟动态围观”。第三个层面的网络围观是影响最大的一类,其最主要的特征是围观者既观又评且行。换言之,围观者不仅在围观客体的过程中发表言论,而且其情绪会跨越虚拟的网络世界,以现实世界的实际行动对围观的客体造成影响,这类围观界定为“动态围观”。网络围观的三个层面可以相互转化。一般的网络围观首先是一个静态的过程,随着围观人数的增多,围观形势越来越严重,虚拟的静态围观逐渐转化为虚拟的动态围观,并在可能的情况下进一步转化为动态围观;同样,一个动态围观也会随着时间的推移而逐渐冷却,并最终演变为虚拟的静态围观。本文对其提出的网络围观三个层面,提出三者相互转换的模式,见图1:

图1:网络围观的三个不同层面及其相互转换模式图

不能否认的是,网络围观逐渐成为一种强大的力量,无论是线上单纯的观而不语,或是转发并在网络中发表自己的评论看法,还是将持续的关注延续到现实生活中并采取相应的行动,这一系列围观犹如使用了巨型扩音器,不断地让更多的人了解事情的发展,形成一种强烈的舆论趋势,在现实生活中促进事态的发展。从众多的网络热门事件中可以看得出来,如2011年闹得沸沸扬扬的“郭美美”事件,2012年“表哥”杨达才的落马,再到今年年初李双江之子李天一涉嫌轮奸一案,都引起了极大的网络关注,从而在网络上形成较为一致的舆论倾向。关注就是力量,围观就是压力,许许多多的围观进而形成强大的舆论,推动事件的发展,一步步逼近事件真相。

二、网络围观演变为舆论的模式研究

(一)舆论的概念及舆论形成的传统模式

舆论(public opinion)这个词汇由“公众+意见”构成。“舆”即公众,“论”即意见。舆论是公众对社会政治、经济、文化活动的一种评价,在市场经济发展的情况下,舆论趋向于成为一种普遍的社会监督的权力。舆论是由特定的社会事件或社会问题引发的,无数个人意志相互作用、融合,最终形成统一的意志的过程。在过去的传统媒体时代下,舆论是靠传统媒体进行整合、引导和主宰的。其舆论形成的一般模式是传统媒体在报道事件进程运用议程设置将公众民意汇集,对该公共事件进行意见表达,并逐步引导,最终形成舆论。

(二)舆论的要素辨析

并非某些人发表了意见就是舆论。舆论有衡量的标准,否则就可能把不是舆论的意见看做是公众的舆论而对形势形成错误的认识。所以要探究网络围观演变为舆论的模式,就必须准确把握构成舆论的要素。陈力丹在《关于舆论的基本理念》一文中,对于舆论的构成要素做了详细的分析与解读:

第一,舆论的主体——公众。这里的公众指的是能够自主发表意见的人。如今网上意见的主体是在虚拟空间聚合的网民。本文所分析的由网络围观所演变为的舆论,其主体主要是指那些能在网络自主发表意见的公民。

第二,舆论的客体——现实社会,以及各种社会现象、问题。舆论的客体可以说是多种多样的。本文所认为的舆论客体特指那些在网络围观事件中所发酵的各种现象、问题。要特别说明的是,在网络围观的热点事件中,既包括网友首发于网络并逐步引发各方热议的(包括传统媒体之后的介入),如“表哥”杨达才事件;也包括先由传统媒体报道,随后在网络上引起广泛关注的事件,如李天一涉嫌轮奸案。

第三,舆论自身。舆论的直接表现是公开的意见。需要注意的是舆论自身并不是静止地存在,而是一个不断变化的过程,即不断有新的主体加入、新的观点整合,我们所看到的舆论是一个动态的集合。这正好与前文所提到的网络围观具有不同层次相互转化的观点相吻合,即网络围观也是一个动态的过程,三个不同层面可以相互渗透、相互转化。笔者认为探究网络围观演变为舆论的模式,其难点就在于这二者都是动态的、不断发生变化的过程。只有理清了二者的关系,才能使模式尽可能的完整。要特别指出的是,娱乐性质的,猎奇、短周期的网民讨论,即使短时间内吸引网民的数量庞大,但不能认为其形成网络围观。本文所研究的“网络围观”指的是通常能够形成舆论、在一定程度造成社会效应的那部分。

(三)探究网络围观演变为舆论的模式

网络围观应该引起重视,在于它既代表网络民意,也让大众意识到网络事件给社会的影响。网络围观所形成的虚拟力量在短时间内就能做到集中而强大。这种力量已经从网络走向了我们的生活,在发展的过程中形成舆论来推动事件发展,最后不断扩展到意见公共领域。

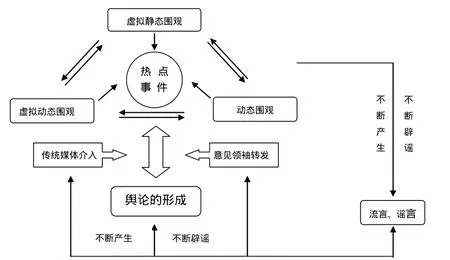

由网络围观形成的网络舆论是个动态和连续的过程,这与围观者的态度形成和变化的过程相对应,这个不断变化着的过程最终体现在围观者的思想与行为中,最后表现为公众大体一致的看法与观点。同时,在一场浩大的网络围观中,绝对少不了传统媒体的全方面报道以及多名意见领袖在信息流的各个环节中推波助澜(其本身也是围观者的一员),从而吸引更多的网民关注。根据以上分析,本文提出了在新媒体时代下网络围观演变为舆论的传播模式(见图2)。

图2:网络围观演变为舆论的传播模式

从上图中可以看出网络围观的过程与舆论形成的过程两者都是动态的,都是在网络背景平台上不断变化发展的。其中,谣言与流言的存在无可避免,因为真相总是随着事件的发展步步揭示出来,各个环节中对信息的把握会有偏差的时候;同时会出现一部分人出于某种目的造谣而产生谣言。由此,探究网络围观是如何演变为舆论的模式中,对于谣言与流言的考虑必不可少。首先,谣言与流言不仅会出现在网络围观热点事件的过程中,而且在“围观”的三个不同层面上也会体现;其次,在传统媒体介入与网络意见领袖的转发中,也可能伴有谣言、流言;最后,在舆论形成的过程中,谣言与流言还是会出现。但在整个过程中,当事人、围观者(包括了解事情真相的网民、传统媒体记者的调查报道等)在各个阶段都会对谣言与流言进行不断辟谣与更正,使得对于事件的报道总体表现为真实、客观、全面,从而使舆论不被某些别有用心的人误导。

三、网络围观存在的缺陷及正确引导

在前文中所探讨的“网络围观”,是那些能够形成舆论并产生影响的。但在现实中,“围观”过程中所产生的非理性现象也十分普遍。如在围观中,会出现粗话、诅咒和谩骂,更多的是对隐私、暴力、审丑的鼓吹和放纵。例如“干露露” 、“凤姐”等人就在骂声中走红,成为这种非理性网络围观下的“成果”。更有一种现象是,某些人乘机发布不实消息,通过夸张、编造等手段吊足网友的胃口,以达到自己的某种目的,随着而来的就是谣言的传播。据调查,多数人认为,“给老百姓更多的说话机会”(57.1%)、“爱心传递式的围观可以集众多网友之力帮助他人”(45.5%);“网络围观”带来的消极后果有 “容易被利用达到炒作目的”(73.0%)、“容易传播不良情绪”(50.4%)、“‘五毛党’众多,冒充公众意见”(36.7%)、“过度围观会损害当事人合法权益”(35.6%)。通过以上的调查得知,新媒体时代下的网络围观负面现象对网络世界的健康发展十分不利。

对于网络围观负面现象的思考,本文从政府、网络媒体、主流媒体、网民自身等几个方面提出个人的建议:

1.政府要提升公信力,做到信息公开透明。在形成网络围观的过程中,关于围观事件的信息在不能马上辨别真伪的情况下,失去官方第一时间解释和佐证的声音,“围观”就会产生负面效应,引起人们的疑虑与恐慌。应对围观突发事件,政府应建立对网络焦点信息的收集反馈机制,及时通过包括网络在内的多种渠道发布权威信息、及时回应民意,努力占据舆论的话语权。政府应该用及时开放的信息扫除那些似是而非的流言和不怀好意的谣言,以真诚表态和实际行动赢得公众的认可和谅解。从长远角度出发,政府还应该在新媒体时代的背景下,主动搭建与公众互动的良性网络平台,真正做到公开、透明。如众多地方政府机构已在在微博上建立“政务厅”、“微博群”等。

2.网络媒体应自律,做到对负面、虚假内容的过滤。网络媒体必须坚守传媒人的道德底线,本着真实、准确、客观的新闻专业主义,多一些对民生社情的关注,少一些哗众取宠式的炒作,对网络话题和热点的展开更要突出理性和意义。应该及时做到证实与证伪,自觉抵制虚假信息在微博、论坛、贴吧的传播,积极用主流、权威及真实可信的声音占领论坛。在与网民的讨论中,积极整合、梳理网络上杂乱无章的信息,而非推波助澜或长时期聚焦于无聊的网络恶搞和炒作之中。如新浪微博推出的新浪微博不实信息曝光专区平台,在该平台中可以举报虚假信息、不准确信息,以及商家利用有奖活动骗取粉丝和转发而被网友举报的信息。这样的辟谣平台在一定程度上减少虚假信息对网民的误导。

3.传统媒体要积极介入,把握正确的舆论导向。传统媒体应在网络舆论初始形成时积极关注,并深入发掘真相,努力促进与新媒体的合作。传统媒体在新媒体发展迅猛的当下,更应该保持高品位,保持在监视环境、联系社会、提供娱乐等方面的优良传统。在面对网络围观事件中,对网络上关于好人好事的围观可以多加宣传,对于富于批判性和争议的网络围观,也要进行选择性报道和解释,不能盲目跟风。传统媒体的积极介入,对于舆论导向的把握也十分有意义。

4.网络围观参与者要提升自我修养。广大网民应该增强自身的社会责任感,提高使用网络以及识别网络信息真伪的鉴别力;放下不切实际的猎奇心理,自觉抵制低俗文化及非理性的网络围观。需要强调的是,网络意见领袖在各种大大小小的围观事件中,通过网络平台进行的转发、评论等行为,对事件的发展起到推动的作用,在一定程度上也促使舆论的形成。但是作为网络意见领袖,应该意识到自己不是对所有领域都了解得透彻,由此网络意见领袖要做到慎言慎行。广大网民与网络意见领袖在网络围观过程中,不能忘记身上所担负的社会责任,文明“围观”,在这样的“围观”下所产生的舆论导向,才算得上是积极正面的舆论。

新媒体时代下的网络围观,在网络世界乃至延伸到现实社会都产生越来越重要的影响,探究其演变成舆论的传播模式可以给政府、传统媒体、新媒体以及网民自身都带来全新的思考价值。

[1]陈力丹.舆论学——舆论导向研究[M].中国广播电视出版社,1999.

[2]郭庆光.传播学教程[M].中国人民大学出版社,2005.

[3]甘惜分.新闻大辞典[M].河南人民出版社,1993.

[4]蒙南生.新闻传播社会学[M].中国传媒大学出版社,2007.

[5]乔莉萍,刘慧卿.如何使网络围观现象发挥积极效应[J].传媒观察,2011(8).

[6]静恩英.网络围观的界定及特征分析[J].新闻爱好者,2011(8).

[7]彭昊.论网络围观的伦理意蕴[J].网络财富,2009(11).

[8]向楠.民调:84.7%受访者确认“网络围观”现象普遍[N].中国青年报,2011-05-26.

[9]张淑华.试论网络围观的舆论监督功能及其发生机制[J].现代传播,2011(9).

[10]任祥.网络围观的形成机理与应对策略分析[J].思想理论教育,2012(1).

[11]吴越仁.网络围观下的舆论生态[N].光明日报,2011-08-26.

[12]王一春.网络舆论的非理性表达及其引导[D].华东师范大学,2010.

[13]唐开文.自媒体时代如何引导网络舆论[J].新闻与写作,2012(12).

[14]李艳.如何规避网络围观负面效应——基于政府公信力视角[J].天水行政学院学报,2012(3).

[15]姜奇平.21世纪网络生存术[M].中国人民大学出版社,1997.

[16]陈力丹.关于舆论的基本理念[J].新闻大学,2012(5).

[17]宋洁.网络舆论的正效应和负效应[J].新闻爱好者,2011(3).