探寻虚假新闻的特征与应对之策——以广西日报传媒集团《我们错了》为例

□ 蒋菁菁

2011年底,全国新闻战线启动了“杜绝虚假报道、增强社会责任、加强新闻职业道德建设”专项教育活动,广西日报传媒集团勇于自曝家丑,将集团内四家主要报纸近十年来新闻失实案例集中起来,编辑出版《我们错了》一书,引发了社会强烈关注,更重要的是,对虚假新闻“生产”有强大的震慑作用。

本文依据《我们错了》一书中收集的81个经典样本作为考察对象(其中剔除了30个不是虚假新闻的案例),试图通过内容分析,还原虚假新闻生产与传播特征,探索虚假新闻产生的缘由以及应对虚假新闻之举措。

一、研究界定

(一)新闻真实

“新闻是对新近发生的事实的报道。”陆定一的经典新闻定义,已经明确地为我们指出了新闻的本源——事实。新闻真实是事实的真实。

有研究者指出,新闻真实应该分为本质真实和现象真实,其中最关键的是本质的真实。笔者认为,把新闻真实看做本质真实或者整体上的真实,这是一种哲学层面的抽象认识,没有具体的可操作性,具体的新闻实践中,新闻从业者很难从抽象、高深的哲学层面去领悟和执行。新闻所追求的真实,应该是我们日常生活中能够真切感受并能够确实使用的真实。

或许我们还可以这样来看待新闻真实——其是随着新闻报道的进行而持续的旅程,在这个过程中新闻要做到真实,就需要新闻从业者不断从纷繁复杂、令人迷惑的世界中寻找“真实”,它首先要从很多错误、误导性的信息中层层剥离出来,获得有效的内容,将这些信息展示出来,观察受众的反应,然后经过一次次的“去伪存真”,最终获得真相。

(二)虚假新闻

根据虚假新闻程度和性质上的区别,将其分成假新闻和失实新闻两个部分。“假新闻是没有任何客观事实根源的‘新闻’,即假新闻依据的‘新闻事实’是想象、臆造、捏造的产物,是通过想象思维虚构的‘事实’。”失实新闻“是对一定新闻事实‘残缺’、‘偏离’、‘片面’反映报道而成的新闻”。根据新闻失实程度的区别,在失实范围内又被分为一般性失实新闻(一般失实)和严重性失实新闻(严重失实)。

本文所指的虚假新闻是大范围的概念,包括假新闻和失实新闻。

二、样本分析

1.虚假新闻责任者。从表1可知,作为新闻生产主体的记者和编辑犯错的几率是最大的。

表1:《我们错了》虚假新闻责任者分布状况

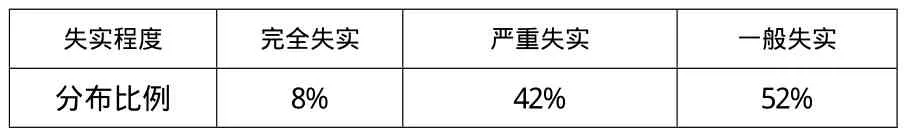

2.虚假新闻失实程度。从表2可知,完全失实的假新闻所占的比例不多,但是严重失实达到了42%,而实际上“严重失实”近乎于假新闻。

表2:《我们错了》虚假新闻失实程度分布状况

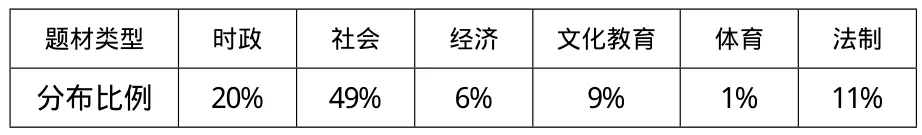

3.虚假新闻题材类型。从表3可知,假新闻出现频率较高的题材是社会类。此类新闻由于约束性较低,而公众的关注度较高,容易成为虚假新闻出现的“重灾区”。

表3:《我们错了》虚假新闻题材类型分布状况

4.虚假新闻的新闻价值。从表4可知,一条新闻的制假往往是因为它的显著性和反常性能够成为公众关注的焦点。

表4:《我们错了》虚假新闻的新闻价值体现分布状况

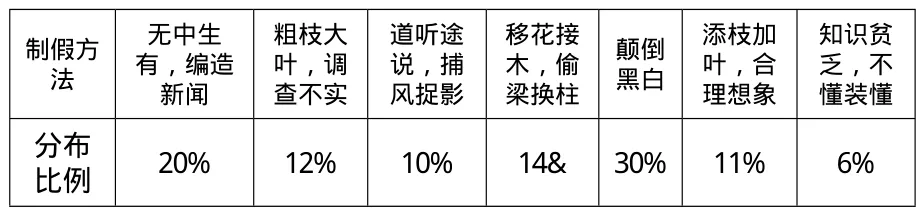

5.虚假新闻的制假方法。本研究对虚假新闻的制假方法,参考郑保卫先生对虚假新闻制假方法的系统性概括分类。由表5可知,“颠倒黑白”和“无中生有”两种方法占的比重是最大的。

表5:《我们错了》虚假新闻的制假方法分布状况

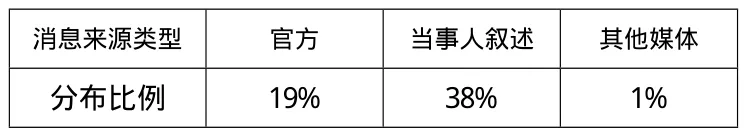

6.消息来源。根据表6、表7,我们发现,即使注明了消息来源的稿件也不一定是真实可信的。

表6:《我们错了》虚假新闻消息来源分布状况

表7:《我们错了》虚假新闻有明确消息来源的类型分布状况

7.虚假新闻产生的原因。

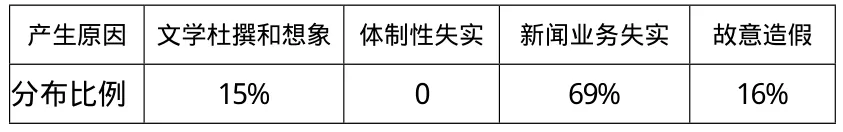

表8:《我们错了》虚假新闻产生的原因分布状况

三、结论——虚假新闻的特征和应对之策

(一)虚假新闻的特征

1.完全失实的假新闻不多,但新闻失实却是“常客”。通过分析发现,虽然假新闻有一定的比例,但是绝对不是主流,而失实新闻的发生频率很高,新闻失实现象普遍存在于新闻采编活动中。与假新闻相比,失实新闻不易被察觉,但其危害不容小觑。如果把假新闻比作一尊鸩毒,能迅速置新闻真实性于死地,那么新闻失实就是一副慢性毒药,悄无声息地侵害着新闻业的肌体,对新闻业产生难以估量的危害。

2.社会民生类新闻是虚假新闻的“集中营”。新闻传播一个重要功能是满足受众认知和心理需求。随着社会压力增大,受众对于严肃报道缺乏兴趣,转而对那些能够让自己放松、愉悦的新闻发生兴趣。这就是近年来社会新闻盛行的一个重要原因。为了迎合受众的需求,当记者编辑苦于无法找到精彩的“事实”时,造假便发生了。另外,在当前的社会经济语境下,对于社会新闻的约束较弱,没有严格的把关制度也是造成社会民生类虚假新闻泛滥的一个重要原因。

3.片面地追求新闻显著性、反常性,忽视了新闻真实客观性。在这个“娱乐至死”的时代,具有显著性和反常性的新闻容易引起人们的注意。对显著性、反常性的追逐和强调,强化了一部分新闻从业者的制假冲动。

4.新闻制假方式繁多。本研究针对七种典型的新闻制假方法进行分析,发现每种制假方法都有一定的“市场”。制假方式繁多,让人们对假新闻防不胜防。

5.消息源真假难辨,导致公众永远无法获知事实的真相。没有明确的消息来源,往往是不负责的信息。然而在分析中,很多标注了明确消息源的新闻也不意味着它是真的,特别是那些做得像模像样的当事人叙述造假率极高。这一方面是因为记者没有到现场仔细核实;另一方面是记者和编辑在采编过程中有意无意的“合理想象”。

6.新闻业务失实是虚假新闻产生的“罪魁祸首”。

与新闻业务相关的新闻失实是69%,占虚假新闻成因的半壁江山以上。在新闻业务活动中出现的虚假新闻与新闻从业者的职业素养有很大的关联。采编环节两方的原因导致了此类失实,一是记者采访不扎实;二是编辑过程中的差错。

另外,故意造假和文学杜撰想象也是虚假新闻产生的两个不可忽视的因素。

(二)虚假新闻的应对

应对虚假新闻,必须“自律”和“他律”双管齐下,多方面共同防御。

1.树立职业理念和新闻专业主义精神。陆定一在谈到新闻真实的重要性时指出:“有些新闻发出去,大家不大相信。这样的新闻哪怕只有一件,就是大事情,就应该把它看得很重很重。”在新闻真实性这个问题上永远没有小事,永远不可掉以轻心。虚假新闻是屠杀新闻生命的刽子手,新闻的生命是靠真实客观的新闻报道来滋养的。捍卫新闻真实应该而且必须成为新闻界的常态工作。

第一,制定新闻行业的职业道德规范。历史的发展规律告诉我们,任何一个行业发展完善到一定程度都要形成一系列详细具体的的规范,来规范和约束从业者的行为,新闻行业也不例外。考察我国新闻道德规范的发展情况,我们发现目前国内职业道德规范条例还是比较完善的。它们都有一个原则性的基本精神,那就是坚持新闻真实,做真实的新闻报道。

第二,推广行业内互相监督。俗话说“外行看门道,内行看热闹”,新闻同行之间更容易判断新闻的真假。需要强调的是,同行的监督应该是善意的、公平的,它与因为新闻竞争引发的媒体之间的互相污蔑、贬低是截然不同的。我们要倡导的是一种平等、友善的新闻行业监督。可以从媒体内部的互相监督做起。这需要建立一个开放民主的新闻编辑部,在一个公开透明的环境下,记者和编辑自由地就稿件的虚实、好坏表达自身的看法。

第三,新闻从业者的自律。新闻从业者应该有一颗职业良心,要认识到新闻真实不仅关系到自己的职业荣誉、职业生涯,甚至关系新闻公信力。要牢记职业使命,时时刻刻用公正而负责的良心指导自己的新闻实践活动。

2.倡导公众监督。新闻媒体是人民群众的“耳目喉舌”,也被看做“社会公器”来维护公共利益。新闻报道内容的真假虚实关系到公众的切身利益,公众应当肩负起监督新闻媒体的责任和义务。“从某种意义上说,报纸事关每一个人,对报界提出建设性的公正批评是每个人的责任。”

“人民群众的眼睛是雪亮的”,很多新闻报道就来源于受众的身边,而且随着媒体日益发展,公众的媒介素养也有很大的提升。如果公众都能够主动地监督媒体的报道,那么虚假新闻很快就会现出原形。新闻工作者面对如此强有力的监督,定会有所忌惮,真诚认真地对待每一篇稿件。

[1]陈力丹. 新闻理论十讲[M].复旦大学出版社,2010.

[2]李良荣.新闻学概论[M].复旦大学出版社,2003.

[3]杨保军.新闻真实论[M].中国人民大学出版社,2006.

[4]蓝鸿文.新闻伦理学简明教程[M].中国人民大学出版社,2001.

[5]蒋亚平,官健文,林荣强.新闻失实论(上、下册)[M].中国新闻出版社,1986.

[6]童兵.比较新闻传播学[M].中国人民大学出版社,2002.

[7]比尔·科瓦奇,汤姆·罗森斯蒂尔.新闻的十大原则——新闻从业者须知和公众的期待[M]. 刘海龙,连晓东(译).北京大学出版社,2011.

[8]利昂·纳尔逊·弗林特. 报纸的良知——新闻事业的原则和问题案例讲义[M].萧严(译).中国人民大学出版社,2005.

[9]郑保卫.当代新闻传播学[M].新华出版社,2003.

[10]张涛甫. 十年白条虚假新闻的样本分析——《新闻记者》“年度十大假新闻”评选十年分析报告之一[J].新闻记者,2011(5).

[11]陈力丹. 新闻真实,一个并不复杂的职业要求[J].新闻记者,2011(3).

[12]杨保军.论新闻真实的事实性[J].新闻传播,2005(10).

[13]杨保军.新闻真实的特点分析[J].山东视听,2005(3).

[14]陈力丹,阎伊默.新闻真实与当前新闻失实的原因[J].新闻传播,2007(7).

[15]陆定一.新闻必须完全真实[J].新闻战线,1982(12).

[16]靖鸣. 勇气·责任·方法——广西日报传媒集团出版《我们错了》启示[J].新闻写作,2011(4).

[17]杨保军.假新闻、失实新闻内涵辨析[EB/OL].http://media.people.com.cn/GB/22114/52789/118557/7001043.html,2008-03-14.