工业部门经济增长与环境规制强度——基于传统收敛和关系收敛的视角

张 成,王建科,蔡万焕

(1.南京财经大学经济学院,南京210023;2.清华大学马克思主义学院,北京100084)

工业部门经济增长与环境规制强度——基于传统收敛和关系收敛的视角

张成1,王建科1,蔡万焕2

(1.南京财经大学经济学院,南京210023;2.清华大学马克思主义学院,北京100084)

摘要:科学发展不仅强调经济的快速增长,更对地区环境质量的改善提出了更高的要求。我国工业部门环境规制强度的收敛趋势强于经济增长,且前者存在着典型的东中西俱乐部收敛特征,而后者则仅存在着显著的条件β收敛趋势;欠发达省份在整体上缩小和模范省在经济水平上的差距时,也在不断缩小其与模范省在环境规制强度上的差距,但各欠发达省份的具体收敛情况差异较大,特别是西北、华中、黑龙江、贵州和广西地区的弱收敛态势尚有待进一步加强。适当缩小省份间在经济水平上的差距固然重要,但为了保证这种缩小是建立在可持续发展的基础上,需要政府立足于环境规制政策的优化改进,保障能够激发出更多的创新补偿效应,实现既要经济有增长又要环境改善的“双赢”格局。

关键词:经济增长;环境规制强度;传统收敛;关系收敛:工业部门

一、问题提出

国内外学者曾一度以为,经济增长和环境规制之间会呈现“两难”格局,这一结论的逻辑起点是:从静态的角度出发,加强环境规制必将提高企业的生产成本,从而降低企业的劳动生产率,并削弱企业的市场竞争力。[1]但该观点受到了Porter等学者的质疑,他们从动态角度出发,认为合理的环境规制能激发出企业的“创新补偿”效应,从而不仅能抵消被规制企业的“遵循成本”,还能提高它的劳动生产率和国际竞争力。[2]这就是著名的“波特假说”。这一假说的提出,让人们认识到在“经济增长”和“环境规制”之间并不一定会呈现互相矛盾的“两难”格局,两者之间具备实现“双赢”格局的可能性。这一发现,引发了国内外学者的普遍关注。围绕“经济增长和环境”这一主题,学者们从不同的研究视角出发,运用不同的分析方法和研究样本展开了广泛研究。概括地来看,学者们的研究主要遵循以下四条研究主线:一是直接研究全要素环境(或能源)效率[3]和环境治理投资效率的水平[4][5];二是分析环境规制对生产技术进步[6]、治污技术进步[7]、全要素生产率[8]和经济增长[9]的影响;三是采用环境库兹涅茨曲线方法[10]、脱钩指数方法[11]研究环境污染和经济增长之间的关系;四是运用收敛分析方法研究污染物排放的收敛情况[12]、全要素环境(或能源)效率的收敛趋势[13]、经济增长与能源强度之间差异的关系收敛问题[14]。

虽然学者们的观点并不完全一致,但他们普遍认同的是,我国正处于生态环境先天不足、后天失调的境地,特别是加速实现工业化、城市化带来的多重压力,造成我国在尚未达到环境库兹涅茨曲线理论拐点的历史阶段,就不可避免地排放出大量的污染物。[10]无论是每年约占GDP5.8%的环境污染损失,抑或2014年世界环境绩效第118席的低位排名,都显示我国正濒临环境承载的“阈值”。因此,进一步加强我国环境保护和规制已经迫在眉睫。

定稿日期:2014-05-17

在建设环境友好型社会目标指引下,中国发展绿色经济成为大势所趋。而如何科学有效地设定环境规制目标、策略和环境考核标准,是与环境规制强度的收敛规律密切相关的,但现有文献中未见有学者研究过环境规制强度的收敛问题。实际上,从经济理论上来看,在初始阶段,环境治理的较少投入就能带来环境绩效水平的显著提升,但随着治理的深入,经济发展需求的制约、污染治理技术的匮乏、规制管理水平的落后等对环境规制形成了阻碍,迫使环境治理的边际成本不断上升,边际效用不断下降。最终,各省份环境规制强度会呈现出一定的趋同性。那么在现实中,环境规制强度是否会呈现显著的收敛趋势呢?更重要的是,在当前的省域竞争模式下,欠发达省份在不断地学习和模仿先进省份以缩小与先进省份在经济水平上的差距时,是否也在逐步缩小其与先进省份在环境规制强度上的差距呢?

本文拟采用中国省际工业部门面板数据,在使用传统收敛技术分析经济增长与环境规制强度收敛趋势的基础上,构建经济增长与环境规制强度之间差异的关系收敛模型以研究两者之间的动态关系。本文的创新之处在于将收敛分析方法引入到环境规制强度问题上,从而在理论上有利于我们更全面和更深刻地认识经济增长和环境规制强度的动态变化趋势,在实践上则能为我国制定科学的环境规制政策提供参考。

二、验证方法和数据说明

(一)验证方法

1.传统收敛模型

传统的收敛性概念主要有:σ收敛、绝对β收敛和条件β收敛。[15]其中,σ收敛主要是指截面上人均收入的变异系数是否随着时间的推移出现下降的现象;绝对β收敛则表示在资本边际报酬递减规律的作用下,欠发达地区会比发达地区拥有更快的增长率,从而使得欠发达地区的人均收入水平向发达地区收敛;但是,现实中各个经济体的技术偏好、制度安排等因素存在差异,使得不同地区的稳态水平不尽相同,这也就是条件β收敛的蕴意所在。β收敛是σ收敛的必要非充分条件,即区域间如果存在σ收敛则必然存在β收敛,反过来则不是必然成立。借鉴已有文献在分析经济增长时设定的收敛模型,我们将其应用到环境规制强度的分析上。相关收敛模型设定如下:

(1)σ收敛。衡量σ收敛的方法有多种,比较常用的是基尼系数、变异系数和泰尔指数等。本文采用变异系数作为衡量σ收敛的方法,其计算方法为研究对象标准差与平均数的比值。若变异系数趋于下降,则表明存在σ收敛,否则则反之。

(2)β收敛。根据Miller和Upadhyay使用的方法[15],我们将绝对β收敛和条件β收敛的回归模型设定如下:

式(1)和式(2)分别为验证我国各省工业部门劳均GDP和环境规制强度是否存在绝对β收敛的回归模型。其中,LnYi,t和LnYi,t+T分别是第i省的工业部门在第t和t+T年的劳均GDP的对数值;LnRit和LnRi,t+T分别是第i省的工业部门在第t和t+T年的环境规制强度的对数值;α1和α2为常数项,β1和β2为拟合系数,φi,t+T和φi,t+T为随即误差项。这两式中的β值若小于0,则说明存在绝对β收敛。

现有研究一般采用Panel Data固定效应模型来检验条件β收敛,并加入一些控制变量以反映不同地区特征。[12]Miller曾指出,若固定效应已经能够抓住个体间的异质性因素,额外控制变量的添加是不必要的。[16]因此,我们在进行条件β收敛的验证分析时,将在式(1)和式(2)中加入个体和时间效应并进行控制,若能够得到收敛趋势,则不添加其他的控制变量。

2.劳均GDP差异和环境规制强度差异的关系收敛模型

如果欠发达地区工业部门的劳均GDP具备向发达地区收敛的趋势,两地区在劳均GDP上的差距将不断缩小。但是,欠发达地区提升经济增长的过程是建立在保护环境的基础之上,还是走牺牲环境换增长的道路,是两种截然不同的经济发展模式。前者意味着欠发达地区在逐渐缩小与发达地区在劳均GDP上的差距时,也在逐步缩小其与发达地区在环境规制强度上的差距,这是可持续的发展模式。后者意味着虽然在劳均GDP上,欠发达地区缩小了其与发达地区之间的差距,但并未把保护环境放到应有的重视高度,未能有效实现经济增长和环境保护的“双赢”。因此,我们假设欠发达地区与发达地区环境规制强度的差异是两地区劳均GDP差异的函数,借鉴Markandya等和齐绍洲、李锴等学者在构建能源强度差异和经济增长差异之间的模型分析方法,[14][17]构建下述模型:

这里的Yht为发达地区工业部门在第t年的平均劳均GDP,Yit为欠发达地区第i个省份的工业部门在第t年的劳均GDP;Rht为发达地区工业部门在第t年的平均环境规制强度;Rit为欠发达地区第i个省份的工业部门在第t年的环境规制强度,而R*it则是包含了时滞影响的该指标;另外,A为常数,η为环境规制强度差异变化程度对于劳均GDP差异变化程度的弹性系数,μ为时滞调整因子,δit为随即误差项。对式(3)和式(4)取自然对数并整理,可得:

式(5)展示了不同地区间的工业部门环境规制强度差异和劳均GDP差异的收敛关系。若η大于0,表示欠发达地区省份的工业部门在劳均GDP上和发达地区之间的差距每缩小1%,会引起两者在环境规制强度上的差距呈现收敛趋势,具体的降低幅度为η%;若η小于0,表示随着两者在劳均GDP上的差距每缩小1%,会使两者在环境规制强度上的差距呈现发散趋势,具体的发散幅度为η%。

(二)数据说明

本文以中国29个省份(受数据所限,剔除了对西藏、青海、香港、澳门和台湾地区的考虑)工业部门2003~2011年(因COD的相关数据起始于2003年)的面板数据为实证研究样本。所用数据是根据历年《中国统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》、《中国环境年鉴》整理和计算而得。

我们选取各省份工业部门的劳均GDP作为度量经济增长的指标,该指标是用各省份规模以上工业企业的工业总产值除以全部从业人员年平均数而获得。其中,工业总产值根据各省份工业品出厂价格指数调整至2000年价格水平。至于环境规制强度变量,选取的原则是应能被直接观察且与一地环境规制水平密切相关的。参照以往文献的做法,可供选择的指标通常包含各种代表性污染物排放量(或达标率)。[18][19]并且,考虑到环境规制的目的并不是一味地降低污染物排放量,对于尚处于中等收入水平的我国而言,经济增长仍是第一要务,提高单位污染物排放的产出水平,是现阶段我国环境规制的重要着力点。因此,我们主要基于SO2和COD的相关数据(鉴于它们在政府环保工作中的重要地位)以及GDP数据来构建环境规制强度指标。具体的构建步骤是:(1)首先计算出工业部门单位SO2排放的GDP值、单位COD排放的GDP值、SO2的排放达标率和COD的排放达标率四个指标;(2)运用主成份分析法将这些指标综合成一个高度概括的新指标;(3)因该新指标的部分值为负,我们将该新指标的所有值全部加上最小值的绝对值,来进行正值化处理,从而得到本文所需的环境规制强度指标。

三、经验分析

(一)σ收敛分析

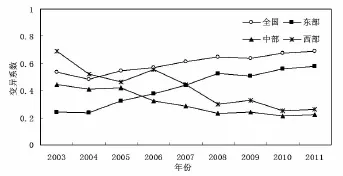

图1显示了全国组和东中西三个分组工业部门在劳均GDP上的σ收敛情况。从总体趋势上来看,全国组和东中西三个分组在劳均GDP上的变异系数均未出现明显缩小趋势,可以判断出在该指标上不存在σ收敛。不过,进一步考察它们的趋势变化,发现全国组和东部地区呈现“W”型弱发散趋势,中部呈现“√”型弱发散趋势,西部则呈现“M”型弱发散趋势。同时,关注到全国组的变异系数高于三个分组,说明三个分组间的差距较为显著,这和我国地区间的经济格局较为吻合。

图1 劳均GDP的变异系数图

图2 环境规制强度的变异系数图

接着,我们考察了全国组和东中西三个分组工业部门在环境规制强度上的收敛情况(见图2)。发现在环境规制强度指标上,全国组和东部均呈现“√”型强发散趋势;中部和西部则呈现强收敛趋势,前者的变化趋势类似于倒“√”型,后者则呈现高低震荡下降趋势。除2003年和2004年外,全国组的变异系数均高于三个分组,也说明了地区间在环境规制强度上的差距较为显著(全国和东中西的环境规制水平均值分别为2.36、3.56、1.82和1.47),且整体呈现东高西低的变化趋势。

(二)β收敛分析

表1报告了绝对β收敛和条件β收敛的估计结果。在估计绝对β收敛时,设定Yit和Rit分别为各省份2003~2004年劳均GDP的年平均值和环境规制强度的年平均值,则Yi,t+T和Ri,t+T为2010~2011年的年平均值,两个时间段相隔7年,因此取T为7。并根据模型(1)和(2)进行拟合,从而得到全国组和东中西工业部门在劳均GDP和环境规制强度上的绝对β收敛情况。

在劳均GDP上,全国组和东部、西部的初始条件变量LnY系数为负,表明初始劳均GDP较高的省份,经济增长速度会相对较慢,说明初始经济水平和增长速度之间具备负相关关系,但这一关系在统计意义上并不显著。中部的初始条件变量LnY系数为正,表明该组的初始经济水平和增长速度之间具备正相关关系,但该发散趋势在统计意义上亦不显著。

从环境规制强度的绝对β收敛分析结果来看,全国组和中部、西部的初始条件变量LnR系数均为负,表明初始环境规制强度较高的省份,规制水平的提高速度会相对较慢,从而体现了初始规制水平和增长速度的负相关关系,同时,该收敛趋势得到了t值和F值的显著支持。至于东部地区则在环境强度变量上呈现了在统计意义上不显著的发散趋势。

我们还采用了面板数据固定效应模型来检验各省份工业部门的劳均GDP和环境规制强度是否存在条件β收敛。在拟合时,我们根据Hausman检验和似然比检验结果,同时采用个体固定效应和时间固定效应,得到的检验结果如表1所示。可以看出,全国和东中西工业部门在劳均GDP和环境规制强度上的条件β收敛最终回归结果均显著地为负,表明我国整体和分组均存在条件β收敛的特征,意味着全国组和三个分组工业部门的劳均GDP和环境规制强度正朝着各自的稳态趋近。在劳均GDP指标的条件β收敛速度上,东部最快,中部居中,西部最慢;而在环境规制强度的条件β收敛速度上,三个分组由快至慢依次为:中部、东部和西部。根据条件β收敛的报告结果,仅采取个体和时间双固定的回归形式就已经能够反映地区间的异质性因素并得到收敛趋势,故不再添加其他控制变量。

通过综合分析劳均GDP和环境规制强度的绝对β收敛和条件β收敛结果,可以看出,在劳均GDP指标上,我国无论是全国还是分地区都不存在显著的绝对β收敛,但存在显著的条件β收敛,说明我国并没有向一个共同的劳均GDP水平上收敛,而是由于生产技术、产业结构偏好等原因分别趋向各自的稳态水平。在环境规制强度指标上,东部地区不存在显著的绝对β收敛,但存在显著的条件β收敛,从而体现了治污技术水平、能源消费结构等因素对收敛状态引致的异质性扰动。中部和西部地区同时存在显著的绝对β收敛和条件β收敛,说明强势的收敛趋势足以克服地区间异质性因素带来的扰动,导致他们在向着各地区共同的环境规制强度水平上收敛。可能正是由于中部和西部的收敛趋势过于强势,导致全国整体上也呈现显著的绝对β收敛和条件β收敛趋势。

表1 劳均GDP和环境规制强度的β收敛检验

(三)劳均GDP差异和环境规制强度差异的关系收敛分析

一般认为,随着劳均GDP的不断提高,政府和企业对环境规制的意识也会相应逐渐提高。[20]但是,问题在于GDP的增长有多种模式,集约型和粗放型的经济增长方式显然会引致不同的环境规制强度。若将环境质量纳入政府绩效考核中去,能够实现经济增长和环境规制双优的模范省,必将成为其他省份学习、模仿和力图超越的对象。由于北京、上海和天津在劳均GDP和环境规制强度指标上均领先于其他省份,因此,我们将在第t年的相应变量的平均值作为Yht和Rht,来构成模范省的相关数据,并研究其他追赶省份不断缩小其与模范省在劳均GDP上差距时,对于环境规制上的重视强度是否会同比例收敛。

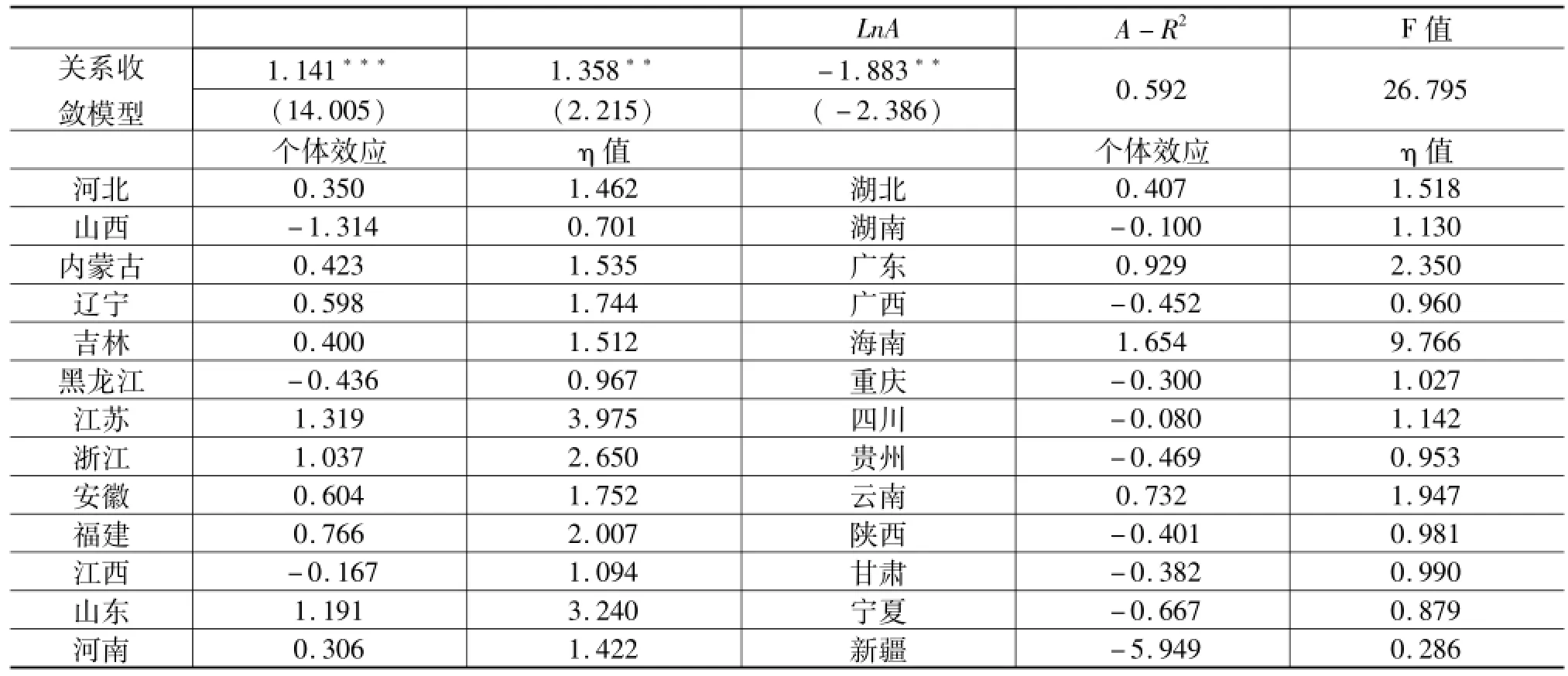

在拟合时,我们也通过Hausman检验和似然比检验结果来选择采取何种效应,结果显示,同时采用个体固定效应和时间固定效应是较优的。同时,考虑到各省份之间存在较大差异,本文希望截距项能够反映一定的个体特征,因此我们采用变截距模型。相应回归结果见表2。可以看出,μ、μη和μLnA值均通过了t检验,且模型整体解释力较强。用μη除以μ,可以得到总体的η值(1.190)大于0,说明追赶组工业部门在劳均GDP上和模范省之间的差距每缩小1%,会引起两者在环境规制强度上的差距收敛1.190%,略快于追赶组在劳均GDP上向模范省的收敛速度。这表明追赶组随着时间推移不仅在缩小和模范省在劳均GDP上的差距,而且实现了环境规制强度的加速趋近。

表2 劳均GDP差异和环境规制强度差异的关系收敛检验

由于追赶组内部省份之间存在较大的差异性,有必要通过考察变截距效应来分析相应的个体效应,然后求出追赶组各省份的η值。计算步骤为:首先用μLnA除以μ可以得出LnA为-1.650,然后用μη除以各省份的截距(μLnA和各省份个体效应之和)之后,再乘以LnA,从而得到追赶组各省份的μ值。结果显示(见表2),在追赶组的26个省份中,所有省份的η值均大于0,实现了收敛。至于收敛的程度,结合前文的验证方法,我们设定:若η值在(0,1)之间属于弱收敛;若η值位于(1,2)则属于较强收敛;若η值超出2以上,视为强收敛。从中可以看出,我国工业部门经济增长和环境规制强度差异的关系收敛程度呈现西、中、东依次递增的格局。东部沿海6省(海南、江苏、山东、广东、浙江、福建)依托改革开放的战略优势,经济实力明显高于其他省份。而在竞相追逐经济增长的同时,这些省份在环境规制强度上与模范省份的差距缩减得很快,这主要得益于现阶段东部沿海省份正处于产业结构转型升级的关键期,高污染高能耗产业逐步被淘汰,战略性新兴产业、先进制造业、服务业得到快速发展。西北地区(陕西、甘肃、宁夏、新疆)和西南部分地区(广西、贵州)经济较为落后,现阶段在努力追赶经济增长的同时,环境规制强度差距虽有所降低,但收敛强度较弱。相似的情况也出现在山西、黑龙江两个资源大省上,如何较早实现资源集约式发展是它们亟需解决的问题。其他呈现较强收敛的地区集中在中部。这些地区虽承接了一部分东部地区高污染企业转移,但也在努力探索低能耗、低污染的可持续发展道路。

四、结论与政策建议

本文以我国工业部门2003~2011年的面板数据为基础,首先考察了劳均GDP和环境规制强度的σ收敛、绝对β收敛和条件β收敛情况,然后考察了劳均GDP差异和环境规制强度差异的关系收敛趋势,得到以下结论:(1)通过σ收敛分析发现,在劳均GDP指标上,全国组和东中西分组均不存在σ收敛;在环境规制强度指标上,中部和西部存在σ收敛,但全国和东部不存在σ收敛;在两个变量上,全国组的变异系数均大于三个分组值,这是由东中西显著的组间差距引致的。(2)通过绝对β收敛和条件β收敛分析,我们认为在劳均GDP指标上,我国无论是全国还是分组都不存在显著的绝对β收敛,但存在显著的条件β收敛;在环境规制强度指标上,东部地区不存在显著的绝对β收敛但存在显著的条件β收敛,中部和西部地区同时存在显著的绝对β收敛和条件β收敛。在每个指标上,同时存在绝对β收敛和条件β收敛的分组,说明它们存在着一定的俱乐部收敛特征,而仅存在条件β收敛的分组,则说明它们不存在一致的俱乐部收敛趋势,而是由于生产技术、产业结构偏好、治污技术、能源消费结构等异质性因素分别趋向于各自的稳态水平。(3)劳均GDP差异和环境规制强度差异的关系收敛检验结果显示:追赶组整体上在缩小和模范省在劳均GDP上的差距时,也在不断缩小其与模范省在环境规制强度上的差距,且后者的收敛速度略快于前者的收敛速度。至于追赶组各省份具体情况则形态各异,其中,东部沿海6省呈现了强收敛,西北、西南部分地区以及山西、黑龙江等省份的收敛强度较弱,其余省份表现出较强收敛态势。

通过以上分析,我们知道全国和各地区在劳均GDP和环境规制强度上存在较大的差异性,特别是追赶组在缩小其与模范省在劳均GDP上的差距时,对于环境规制和保护的提高速度却并不一致。基于可持续发展的视角,北京、上海和天津在经济增长和环境保护上的“双赢”格局为全国树立了典范,并对追赶组的不同省份蕴含着不同的政策建议:对在关系收敛模型中实现了强收敛的6个东部沿海省份,应当继续保持追求经济增长途径中的环境保护力度。但对仅实现弱收敛的8个省份,特别是山西、黑龙江这两个资源大省应当在未来的发展中既要经济有增长又要环境同比例改善,这种“双赢”格局的实现应当建立在合理的环境规制政策上,刺激企业进行治污技术创新和生产技术创新,让Porter的“创新补偿”效应由理论上的可能性成为现实中的存在性。中部地区在承接东部沿海地区产业转移的同时应积极探索绿色发展道路,实现经济又好又快发展。值得注意的是,本文基于北京、上海和天津而构建的模范省也仅是相对于其他省份成为相对较优,这里的模范省离真正意义上的“双赢”格局仍有较大差距,它们应当跨越单纯的省际竞争模式,积极参与到世界竞争潮流之中,力图成为真正意义上的模范省。

参考文献

[1]Gray,W.B..The Costof Regulation:OSHA,EPA and the Productivity Slowdown[J].American Economic Review,1987,(5).

[2]Porter,M.E..America’s Green Strategy[J].Scientific American,1991,(4).

[3]李兰冰.中国全要素能源效率评价与解构——基于“管理—环境”双重视角[J].中国工业经济,2012,(6).

[4]胡艳,吴振鹏.中国区域环境治理投资效率的实证分析——以28个省市(地区)为例[J].当代经济研究,2013,(5).

[5]马旭东.中国收入分配差距引致环境问题的实证研究[J].税务与经济,2012,(3).

[6]张成,陆旸,郭路,于同申.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011,(2).

[7]李斌,彭星,陈柱华.环境规制、FDI与中国治污技术创新:基于省际动态面板数据的分析[J].财经研究,2011,(10).

[8]Lanoie,P.,Patry,M.,Lajeunesse,R..Environmental Regulation and Productivity:Testing the Pporter Hhypothesis[J].Productivity Analysis,2008,(2).

[9]熊艳.基于省际数据的环境规制与经济增长关系[J].中国人口资源与环境,2011,(5).

[10]林伯强,蒋竺均.中国二氧化碳的环境库兹涅茨曲线预测及影响因素分析[J].管理世界,2009,(4).

[11]张成,蔡万焕,于同申.区域经济增长与碳生产率——基于收敛及脱钩指数的分析[J].中国工业经济,2013,(5).

[12]许广月.碳排放收敛性:理论解说和中国的经验研究[J].数量经济技术经济研究,2010,(9).

[13]王维国,范丹.中国区域全要素能源效率收敛性及影响因素分析——基于Malmqulist-Luenberger指数法[J].资源科学,2012,(10).

[14]齐绍洲,李锴.区域部门经济增长与能源强度差异收敛分析[J].经济研究,2010,(2).

[15]Sala-i-Martin,X.X..Regional Cohesion:Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence[J].European Economic Review,1996,(6).

[16]Miller,S.M,,Upadhyay,M.P..Total Factor Productivity and the Manufacturing Sectors in Industrialized and Developing Countries[J].Energy Policy,2002,(29).

[17]Markandya,A.,Pedroso,S.,Streimikiene,D..Energy Efficiency in Transition Economics:is there Convergence Towards the EU Average[R].FEEMWorking Paper,2004,No.89.04.

[18]Brunnermeier,S.B.,Cohen,M.A..Determinants of Environmental Innovation in USManufacturing Industries[J].Journal of Environmental Econom ics and Management,2003,(2).

[19]朱平芳,张征宇,姜国麟.FDI与环境规制:基于地方分权视角的实证研究[J].经济研究,2011,(6).

[20]Antweiler,W,Copeland,B.R.,Taylor,M.S..Is Free Trade Good for the Environment[J].American Economic Review,2001,(4).

责任编辑:孙立冰

作者简介:张成(1986—),男,安徽固镇人,经济学博士,南京财经大学经济学院副教授,主要从事资源环境研究;王建科(1990—),男,江苏常州人,南京财经大学经济学院硕士生,主要从事资源环境研究;蔡万焕(1983—),男,浙江温州人,经济学博士,清华大学马克思主义学院讲师,主要从事理论经济学研究。

基金项目:国家社会科学基金项目(12CJY008,13BTJ026);国家自然科学基金项目(71301070,71272237);江苏省社会科学基金项目(12FXB007);江苏高校优势学科建设工程资助项目;江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人资助计划;江苏省“333”第三层次学术带头人资助计划

收稿日期:2014-02-21

中图分类号:F205;F426

文献标识码:A

文章编号:1005-2674(2014)07-037-07