中国假日政策有效性问题研究——基于非正常收益率视角

魏 翔,李 伟,陈 琪

(北京第二外国语学院a.中国闲暇经济研究中心;b.国际商学院,北京100024)

中国假日政策有效性问题研究——基于非正常收益率视角

魏翔a,李伟b,陈琪b

(北京第二外国语学院a.中国闲暇经济研究中心;b.国际商学院,北京100024)

摘要:从非正常收益率视角来看,旨在释放消费者时间约束的假日政策无效,而针对于改善消费者收入约束的政策有效。为此,我国应根据国民收入的不同阶段制定相关的假日政策,根据各地区现阶段不同的比较优势安排不同的旅游政策。对大多数发展中省份和地区适宜推进旨在提高旅游者收入的优惠政策,而不适合推行扩大消费者假日时间的政策。

关键词:假日政策;收入政策;事件研究;非正常收益率;资本市场

一、问题的提出

近年来,假日政策已经成为了各界关注的热点之一。我国先后发布了《国务院关于加快发展旅游业的意见》和《国民旅游休闲纲要》等一系列文件。其中,1999年9月18发布的《全国年节及纪念日放假办法》(国务院令第270号)设定“春节”、“五一”、“十一”三个“黄金周”;2007年12月16日发布的《国务院关于修改〈全国年节及纪念日放假办法〉的决定》,取消了实行八年的“五一黄金周”;2013年2月18日发布的《国务院办公厅关于印发国民旅游休闲纲要(2013—2020年)的通知》指出,到2020年,我国职工带薪年休假制度将基本得到落实。上述一系列旅游相关政策的发布和实施是否达到了预期的效果?现有研究并未取得一致结论。有些学者认为此类旅游政策有效。[1][2]但有些学者则认为假日政策不具备有效性,“黄金周”期间旅游收入的增加仅仅是旅游消费的集中,对全年旅游收入的增加并无实质性的贡献。[3][4]

笔者认为,上述分歧与现行政策的属性有关。约束旅游者消费行为的两个主要因素是时间与收入,因此,可以将旅游政策分为两种属性的政策:一是调整或释放消费者时间约束的旅游政策,即假日政策;二是调整或改进消费者收入约束的旅游政策,即旅游收入政策。假日政策主要通过调整消费时间来调整旅游者的参与方式,进而影响消费;旅游收入政策通过改变消费者的收入直接影响消费者的旅游行为选择。发放旅游消费券就是一种典型的旅游收入政策。按照世界银行的数据,目前中国的人均GDP(按购买力平价折算)只占美国的17%,约束中国旅游者消费行为的首要条件是收入而非时间。因此,以调整休闲时间为主要内容的假日政策不但不会有效地影响游客消费行为变化,而且还可能“挤出”工作时间而抑制国民总消费。相反,旅游收入政策作用正相反。通过在资本市场上检验上述结论,本文发现假日政策在发布期内对旅游板块公司没有产生实效。随着时间的推移,该政策还具有递减效应。即假日政策难对旅游经济产生长期影响。相比之下,本文的局部性检验发现,旅游收入政策对旅游板块的资本市场具有较显著的实际效应。下文我们将对此进行详细论证。

定稿日期:2014-05-21

总体上看,尽管有学者提出旅游产业政策有助于校正市场失灵问题,然而,旅游领域的政府失灵问题(如假日政策的无效性问题)仍然未能得到深入研究,尤其是定量化的研究。在旅游产业快速发展的今天,有必要对旅游产业政策及其有效性进行重新审视和思考,进而推动旅游产业政策制定的针对性和有效性。[5]

产业政策的定义使用广泛,但其含义十分模糊。长期以来,经济学界对此一直没有一个统一的界定。最为人所熟知的一种定义为:产业政策是促进产业发展的一切政策的总称。经济合作与发展组织(OECD)在其研究报告中,把产业政策定义为“增进产业发展和产业效率的手段”。[6]同时,产业政策也是绝大多数市场经济国家普遍采用的一种公共政策。然而,产业政策是否有效却是经济学界长期争论的问题。

产业政策属于体制范畴,本身并没有好坏之分,其合理性主要是看它是否符合当时特定的社会经济背景和经济发展规律。学者们对此进行了大量研究,韩小威通过研究不同国家产业政策的发展轨迹后认为,日本产业政策的制定和实施是一个不断调整的过程,各时期的产业政策具有明显的时效性。[7]潘士远、金戈通过分析发展战略后认为,在不同的发展战略下,产业政策起到了不同的作用。[8]林毅夫等基于比较优势研究东亚奇迹的产生原因后认为,产业政策需要政府履行社会协调、信息提供等职能。[9]因此,基于自身禀赋结构,体现比较优势的产业政策是有效的。对此,巴罗和萨拉依马丁(Barro and Sala-i-Martin)认为,如果我们能够认识到政府的哪些政策选项能够对长期增长率有影响,即使再小,它们对生活水平提高的贡献也远大于对反周期政策和微调所进行的研究的贡献。[10]由此可见,判别产业政策的有效性对于经济发展至关重要。

旅游产业政策的目标之一,是促进消费增长和旅游经济发展。现阶段我国国内需求仍显疲软,拉动内需仍是旅游产业的重要功能。以选择理论为基础的分析方法(The Choice-Theoretic Approach)是研究消费行为的一种重要方法。其基本理论架构是:在一定的预算约束条件下,作为消费者的典型居民在消费和休闲(或闲暇)之间进行选择以实现其终生效用的最大化。[11]并且,由于工作时间与年度假日(包括公共节假日与带薪假日)此消彼长,闲暇时间对工作时间的替代会影响经济行为人的收入水平。[12]因此,有必要将消费者的闲暇时间引入到消费函数和约束条件中。[13]据此,本文提出了一种旅游产业政策的分类方式:若旅游政策主要调整内容为居民收入,称为旅游收入政策;若政策主要调整内容为居民时间,则称为假日政策。

那兹日内(Nazrin)等学者研究了旅游政策对吉隆坡旅游发展的影响,他们发现执行旅游发展政策与建设友好型目的地相辅相成。[14]而巴特鲁茨(Bartoluci)却认为克罗地亚的旅游政策对旅游发展没有实效。[15]具体到假日政策的有效性,学者们的看法趋于两极化。王兴斌在分析“黄金周”旅游利弊的基础上,从自主式、个性化旅游方式的发展趋势、旅游的可持续发展、加快休闲制度与国际接轨等方面,论述了全面实行带薪休假的必要性与可行性。他认为,现阶段推行带薪休假对经济发展有切实的好处。[1]与之类似,清华大学假日制度改革课题组梳理了新中国假日制度的历史演变,总结了围绕“五一黄金周”的争论,并提出了中国假日制度改革的指导思想,即着力推行带薪休假并错开休假日期。[3]以上学者都认为,假日制度对旅游经济具有有效性。但是,张信东等通过研究“黄金周”对旅游酒店板块上市公司价值增长的影响后发现,以“黄金周”为代表的假日政策在短期内在一定程度上能够推动旅游经济的增长,但从长期来看,政策效果不明显。[4]这个观点的一个主要缺陷是缺乏微观证据和产业分析的支持。为了弥补这两方面的不足,本文选取了资本市场旅游板块上市公司做为研究对象,以微观、定量的方法验证了当前假日政策的无效性,并分析了我国假日政策无效的原因。

二、假日政策有效性检验

本文的理论基础是时间约束和收入约束的个体消费最大化模型,该模型可用经典的消费函数最优化方法得以求解。但在实践中如何检验时间和收入对消费函数的具体影响状况,这就需要引用实证数据加以具体检验。本文采用事件研究法来检验假日政策的有效性,并比较假日政策和(旅游)收入政策的差异。事件研究法是研究政策对资本市场影响的重要方法。该方法认为:如果政策对某板块的价值(如消费需求)有影响,则该影响会在政策颁布或政策发生时立即反映在该类公司的股票价格中。于是,运用政策的时间窗口所观察到的股票价格变动就可以测定某一政策的有效性。

首先,本文选择了三个假日政策作为研究对象。这三个假日政策分别为:一是在1999年9月18日国务院发布新的《全国年节及纪念日放假办法》(以下简称《放假办法》),设立了“黄金周”;二是在2007年12月16日颁布的《国务院关于修改(全国年节及纪念日放假办法)的决定》,取消了“五一黄金周”;三是在2013年2月18日国务院办公厅发布的《国民旅游休闲纲要(2012-2020年)》,规定到2020年要基本落实带薪休假制度。我们认为,如果投资者认为假日政策能显著促进旅游行业的发展,那么第一、三个事件颁布的短期窗口内,旅游业上市公司的非正常回报率应该显著大于零;第二个事件则刚好相反。本文以文件颁布日作为事件日,如颁布之日为周末,则以开市后的第一个交易日作为事件日。以事件日前后各3个交易日所构成的期间为事件窗口。

本文还选取1999~2008年的19个“五一黄金周”、“十一黄金周”作为研究事件,以“五一”、“十一”假期开市后的第一个交易日为事件日,以事件日前后各3个交易日所构成的期间为事件窗口,来分析“黄金周”假日政策对旅游经济增长的作用。为了比较假日政策和(旅游)收入政策效果的差异,本文还选取了2009年2月24日广东省旅游局联合地方政府以及旅游企业正式向当地农民发放“旅游消费券”作为研究事件,以正式发放当天作为事件日,以事件日前后各3个交易日所构成的期间为事件窗口。如果该政策是有效的,应该能观测到受影响的旅游业上市公司的股价会有正向反应。

本文采用非正常收益率(AR)来计算股票收益率的变化:

其中,Ri,t为个股i在t期的实际收益率,RM,t代表综合市场在t期的考虑现金红利再投资的收益率。此时t的取值范围为事件窗口。

本文选取了来自CSMAR数据库中沪、深A股上市的旅游业公司的数据,这些数据的特点是:第一,所属行业为餐饮业(K30)、旅馆业(K32)、旅游业(K34)、娱乐服务业(K36)的A股公司;第二,能够通过CSMAR获得所需要的股票价格和市场收益率数据;第三,去除在事件期间有重大消息公布的公司,消除混淆事件的影响。在处理的数据中,三个假日政策所涉及的公司样本分别为17家、26家和30家。1999~2008年“黄金周”市场反应所涉及的公司样本数从17家至26家不等。发放“旅游消费券”是广东省的地方事件,所涉及到的公司数据来自于省内的五家旅游类上市公司:零七股份、宝利来、新都酒店、华侨城 A和东方宾馆。

三、实证分析结果

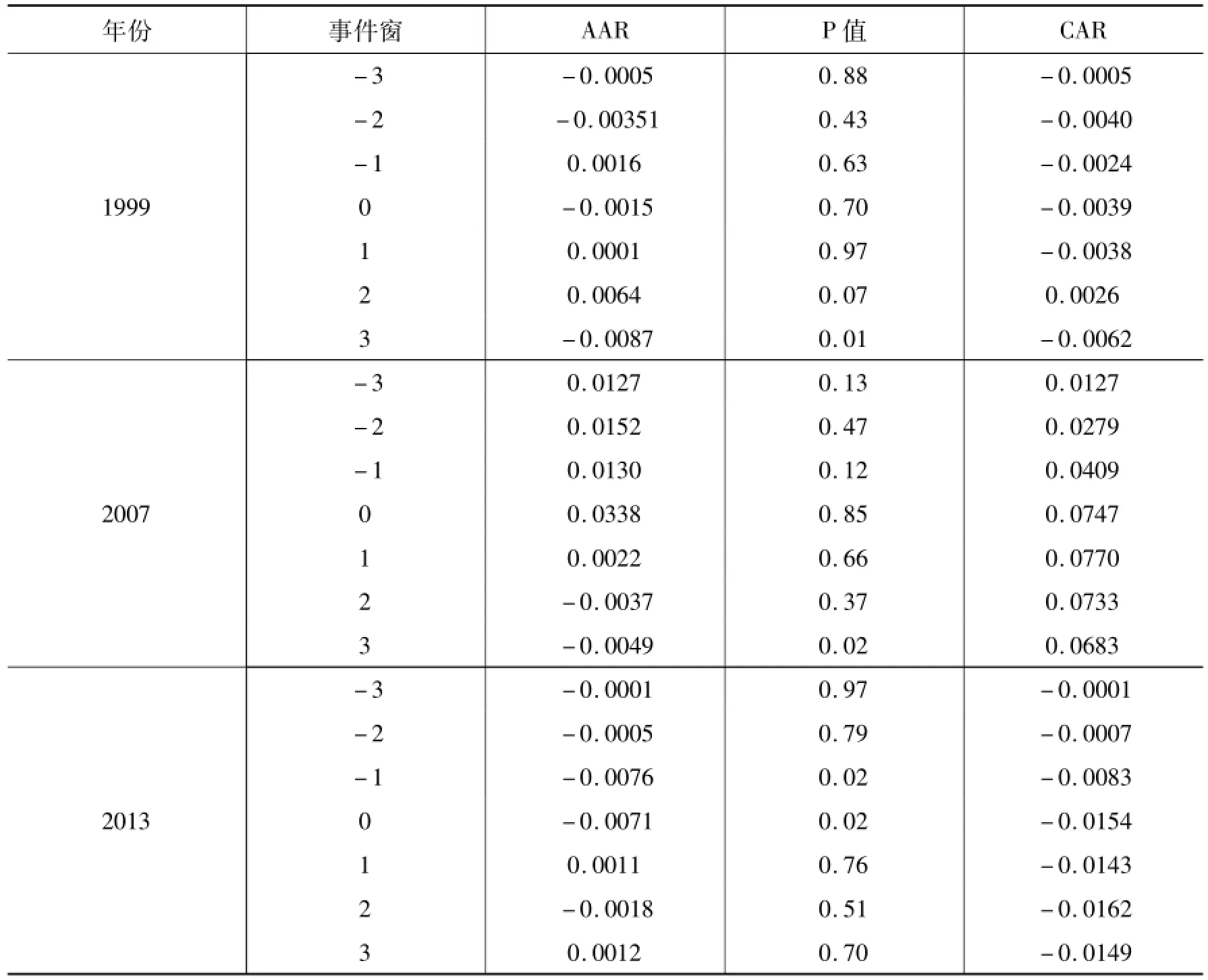

在对三个假日政策颁布的市场反应研究中,我们根据样本个别收益率和市场平均收益率,计算出所有样本的日平均非正常收益率AARt、累计平均非正常收益率CARt,以及T检验的P值,结果如表1所示。

表1 三个事件颁布日A股市场旅游行业的非正常收益率

表1显示,三个政策的颁布对旅游板块上市公司未产生显著影响。具体而言,1999年国务院出台政策设立“黄金周”,事件日旅游板块上市公司的平均非正常收益率为-0.0015,P值为0.70,并不显著异于0;在[-3,3]的时间窗口内,事件后第2天和第3天旅游板块上市公司的平均非正常收益率分别为0.0064和-0.0087,并分别在10%和1%水平上显著异于0,但其符号却刚好相反,与预期并不一致。从以上数据中并未发现假日政策的颁布引起资本市场的显著反应,这说明资本市场并不认为“黄金周”的设立会显著改变未来上市公司的盈利情况。

在2007年取消“五一黄金周”政策颁布的事件日,旅游板块上市公司的平均非正常收益率为0.0338,P值为0.85,不显著异于0;只在事件后第3天,非正常收益率为-0.0049,在5%水平上显著异于0。但结合[-3,3]时间窗口内非正常收益率的情况,没有发现市场对政策颁布做出显著反应的证据。因此,可以得出结论:取消“五一黄金周”的政策可能并未被资本市场认为是坏消息。2013年颁布《国民旅游休闲纲要(2012-2020年)》事件当日,旅游板块甚至出现了显著为负的平均非正常收益率(AAR=-0.0071,P=0.02),而且在事件日的前一天,也出现了5%水平上显著为负的非正常收益率,这些都和预期中政策有效时的资本市场反应不符。

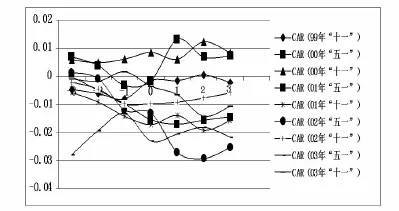

为进一步验证上述结论,本文选择1999~2008年19个“五一黄金周”、“十一黄金周”作为研究事件,以[-3,3]为研究窗口,计算了旅游板块上市公司的日平均非正常收益率AARt和累计的非正常收益率CARt,并进行了单变量T检验。结果表明,“黄金周”前后旅游板块上市公司的市场反应在统计上并不显著①,“五一”和“十一”“黄金周”对旅游业上市公司股价并未产生明显的正面影响,“黄金周”也没有推动旅游业上市公司股票在市场上获得持续的超额收益(见图1)。

图1 1999~2003年“黄金周”A股市场旅游行业的市场反应

由于没有发现假日政策对旅游业资本市场的显著影响,此处,我们以案例的形式检验旅游收入政策对市场的影响。本文选择2009年2月24日广东省旅游局联合地方政府以及旅游企业正式向当地农民发放“旅游消费券”事件进行研究,其分析结果如图2所示:

图2 A股市场广东地区旅游企业对“旅游消费券”的市场反应

图2显示,在广东省“旅游消费券”事件中,广东省5家旅游业上市公司在2009年2月24日的事件日有显著为正的市场反应,从累计的平均非正常报酬率图形也可发现,事件日之后出现了明显持续走高的态势并处于正值状态。与假日政策相比,增加收入的旅游政策具有显著的政策有效性。对上述研究,我们还延长了事件的研究窗口,取[-5,5]和[-7,7]进行稳健性检验,结论保持不变。同时我们还采用市场模型来估计日平均非正常收益率,其结果并未发生实质性变化。

四、比较优势和消费约束:假日政策无效的原因分析

尽管一直以来许多西方经济学家认为产业政策的有效性甚微,但是,少数经济体(如东亚经济体和金砖经济体)成功地使用产业政策迅速缩小了和发达国家的收入差距,甚至创造了奇迹。[16]因此,林毅夫指出,多数产业政策的失败并不能证明产业政策是无效的,而是恰恰说明那些没有正确使用产业政策的国家遭到了可想而知的失败。[9]实际上,只要存在政府,就会存在产业政策,问题在于什么样的产业政策是有效的?

针对于旅游产业政策,本文的量化检验发现,中国的假日政策并没有引起资本市场的显著反应。与此相反,发放“旅游消费券”这种旅游收入政策是有效的。为什么放松休假时间的旅游政策并未引起资本市场对旅游业上市公司未来收益预期的改变,而旅游收入政策的实施却恰恰相反呢?我们力图从两个层面来回答旅游产业政策的有效性问题。

首先,从比较优势来看,中国旅游产业的生产是劳动密集型和时间密集型的。按照林毅夫新结构主义的观点,一项产业政策要想对经济发展产生实效,那么它所支持的产业必须符合本国的比较优势,而比较优势是由要素禀赋结构决定的。现阶段中国旅游产业(如旅行社和酒店)的劳动力相对充裕,通过密集使用劳动力形成比较优势。而假日政策(包括带薪休假政策)旨在减少工作时间,会降低劳动供给,抑制劳动力密集型产业更加密集地使用劳动力这种相对充裕的要素。因此,假日政策在利用劳动力要素上违背了旅游业生产的比较优势,难以对市场和企业形成实际效应。

其次,从消费约束来看,中国的人均收入较低是约束消费的更主要因素。早期的经济学家们认为消费是由收入决定的。直到20世纪中叶,贝克尔(Becker)突破了传统的思路,认为家庭要考虑的不是怎样在工作与闲暇间进行选择,而是要考虑在不同市场活动时间(工作)与非市场活动时间(休闲时间)的最佳组合如何使消费者获得最大效用[17]。而在不同经济体的不同发展阶段,收入和时间对消费的影响程度不同。这取决于在该阶段,是收入还是时间对消费形成紧约束。在我国现阶段,制约消费的最主要因素不是时间而是收入。[18]因此,旨在改善收入的旅游政策就更有可能刺激旅游需求、提升相关旅游企业的利润表现。不同的发展阶段导致不同的消费约束,进而导致不同的政策取向。以日本为例,根据世界银行的数据,直到1980年,日本(按购买力平价衡量)的人均收入达到美国的70%后,日本才开始推行和落实带薪休假。也就是说,1980年后,制约日本消费的因素从收入因素转到了时间因素,此时放松时间约束、推行假日政策才产生了实效。相较之下,截止到2011年,我国的人均收入只占美国的17%(按购买力平价计算)。这说明收入水平是制约居民消费的首要因素,而非时间因素。因此,现阶段我国大规模推行假日政策(包括带薪休假)的物质基础和收入条件还很脆弱,推行以调整假日为核心的产业政策,会有一定的社会意义或福利意义,但是难以对经济发展和企业利润产生显著影响。

五、结论与政策建议

随着旅游经济的迅速发展,旅游产业政策被广泛使用。然而,通过对三个假日政策颁布事件和历年“黄金周”事件的研究,我们发现:资本市场并未对假日政策产生显著反应,而发放“旅游消费券”等旅游收入政策却对资本市场产生了实质性影响。假日政策的无效性主要源于我国旅游业在时间密集型的生产上具有比较优势,如果给予生产者更多的休假、更少的工作时间,则会违背比较优势。并且,中国目前所处的收入水平决定了制约消费的主要因素是收入而不是时间。因此,放松时间的政策难以产生显著的效果,而促进收入的政策则容易产生政策效果。

鉴于上述发现,我们提出以下政策建议:

首先,根据人均收入的国际对比来调整旅游政策的介入次序。例如美国旅游政策的调整是和美国的人均收入挂钩的,按照这样的思路,我国的人均收入水平占美国人均收入水平的60%以上时,才可通过适当增加休假时间、深化假日政策来促进消费、拉动增长。在此之前,收入的增加是首要因素。

其次,旅游产业的升级要遵循比较优势,注重对时间密集型产业进行升级。劳动密集型产业是我国的比较优势产业,但在旅游业中,劳动密集和时间密集是两个同时存在的比较优势。当初始的时间密集型产业完成资本积累后,面临的升级方法和传统的劳动密集型产业有所不同。后者一般依靠资本优势强调技术升级,比如传统制造业向精密制造业的升级。但是,时间密集型产业完成资本积累后,升级的方向应该更加注重人力资本而不是技术改造。比如,欧洲的传统手工业在完成资本积累后,注重将初级劳动力升级为技能大师。形成了欧洲在服装、皮革、钟表、手工汽车、酿酒等产业上的高附加值和高溢价。这种升级方法遵循了旅游业和手工业的比较优势,十分值得中国的很多欠发达地区借鉴。

最后,现阶段要充分发挥收入政策的有效性,制定政策组合。通过对广东旅游消费券的分析可以看到,旅游收入政策即便对经济发达省份也是有效的。这说明,收入因素对绝大多数地区的旅游发展而言都是首要因素。因此,需要在旅游收入政策上打开思路、多打组合拳。发放旅游消费券是一种很好的方法,但要注意到发放机制的设计,保证能向低收入阶层倾斜,更大程度地提高边际消费倾向。由于假日政策有福利意义,因此,在推行带薪休假、增加公休假、调整黄金周等政策尝试时,需要配合一定的收入政策来弥补假日政策的经济实效不足问题。比如,在经济发达地区,政府可以通过对适类员工发放休假补贴或对执行带薪休假的企业发放奖励津贴等组合政策方式来提升假日政策的有效性。

当然,本文尚存有进一步研究之处。首先,本文选择资本市场来验证旅游政策对整个市场的效应,虽说有较强的代表性和典型性,但对非上市公司的影响依然值得做进一步的验证。其次,本文采用事件研究,运用短期窗口进行研究,对政策长期效应缺乏分析。不过,从政策事件分析的惯例来看,在短期内有效的政策,长期内未必有效,而短期内无效的政策,长期内无效的可能性也很大。因此,本文未做长期分析,虽有遗憾,但并不是重大缺陷。最后,对收入政策有效性的验证,由于缺乏数据,本文仅引用了广东省发放“旅游消费券”这一案例进行检验,数据有限,其稳健性仍待进一步检验。

参考文献

[1]王兴斌.中国休闲度假旅游的必由之路:从“黄金周”到带薪休假[J].旅游学刊,2002,17(4).

[2]廖凯,徐虹,杨威,刘春波.黄金周休假制度对我国旅游业发展影响的实证研究[J].旅游学刊,2009,24(10).

[3]清华大学假日制度改革课题组.中国假日制度改革的政治经济学分析[J].学习与探索,2009,(5).

[4]张信东,宋鹏,秦旭艳.旅游经济增长点分析—基于“黄金周”效应的实证[J].旅游学刊,2008,23(10).

[5]匡林.市场失灵与旅游政策[J].旅游科学,1998,(4).

[6]下河边淳,管家茂.现代日本经济事典(中译本)[M].北京:中国社会科学出版社,1982:192.

[7]韩小威.经济全球化背景下中国产业政策有效性问题研究[D].长春:吉林大学,2006.

[8]潘士远,金戈.发展战略、产业政策与产业结构变迁-中国的经验[J].世界经济文汇,2008,(1).

[9]林毅夫,蔡昉,李周.比较优势与发展战略—对“东亚奇迹”的再解释[J].中国社会科学,1999,(5).

[10]林毅夫.新结构经济学[M].北京:北京大学出版社,2012:62.

[11]余永定,李军.中国居民消费函数的理论与验证[J].中国社会科学,2000,(1).

[12]杨劲松.国外休假制度及其对中国的借鉴[J].旅游学刊,2006,21(11).

[13]魏翔,惠普科.闲暇时间与消费增长—对中国数据的实证研究[J].2007,(11).

[14]Ahmad Nazrin Aris Anuar,Habibah Ahmad,Hamzah Jusoh,Mohd Yusof Hussain.Policy and Tourism Development Strategy towards Tourist Friendly Destination in Kuala Lumpur[J].Asian Social Science,2013,9(2).

[15]Mat Bartoluci.The Determinants of the New Tourism Policy in Croatian Tourism[C].Tourism&Hospitality Management,2010.

[16]Schultze.,C.Industrial Policy:A Dissent[J].Brookings Review,1983,(10).

[17]Becker G S.A Theory of allocation of time[J].Economic Journal,1965,(75).

[18]黄飞鸣.中国经济动态效率—基于消费-收入视角的检验[J].数量经济技术经济研究,2010,(4).

[附记:因篇幅限制,相关统计数据未列出,欢迎读者向作者索取。]

责任编辑:蔡强

作者简介:魏翔(1972-),男,江苏江阴人,北京第二外国语学院中国闲暇经济研究中心副教授,经济学博士,主要从事休闲经济理论研究;李伟(1978-),男,河南新乡人,北京第二外国语学院副教授,会计学博士,主要从事会计学研究;陈琪(1991-),女,江西抚州人,北京第二外国语学院研究生,主要从事经济学研究。

基金项目:北京市哲学社会科学规划办重大项目“北京市休闲经济发展、休闲功能布局与相关政策研究”(13JDJGD007);北京市教委资助项目“服务企业财务问题研究”(13Ba010);北京市教委“促进人才培养综合改革项目——青年学术骨干提升计划”(13Ba010)

收稿日期:2014-04-20

中图分类号:F592.0

文献标识码:A

文章编号:1005-2674(2014)07-044-07