农户信贷配给程度及其对家庭消费行为的影响

李成友,李庆海,李 锐,张勇菊

(1.山东大学经济研究院,济南250100;2.南京财经大学经济学院,南京210046)

农户信贷配给程度及其对家庭消费行为的影响

李成友1,李庆海2,李锐1,张勇菊1

(1.山东大学经济研究院,济南250100;2.南京财经大学经济学院,南京210046)

摘要:正确评价我国农户信贷配给程度及其对家庭消费行为的影响,对于解决我国消费领域中存在的问题和促进整个国民经济的协调发展都具有重要意义。2003~2009年全国10个省区1000个样本农户的跟踪调研数据表明:52.2%的农户受到信贷配给,其中43.1%的农户受到完全配给,9.1%的农户受到部分配给;信贷配给使得农户家庭消费支出下降18.8%,家庭消费质量下降19.7%。因此,我国应健全农村社会保障体系,鼓励和扶植非正规金融组织的发展,应通过开发农村消费信贷产品等政策来提高农户的消费数量和质量。

关键词:农户;信贷配给;家庭消费行为;农村金融

一、引 言

改革开放以来,随着国民经济的不断发展和国民收入的不断提高,我国居民的人均消费水平不断提升,生活质量日益改善。但是,我国居民消费领域还存在着较多问题,总体形势不容乐观:一方面,我国居民消费需求增长乏力,且消费总量占GDP的比重较低,国民经济结构严重失衡,这些影响了我国经济的健康发展;另一方面,我国居民消费的恩格尔系数仍处于较高水平,居民消费结构仍不合理,居民消费层次和消费质量尚待进一步提升。①为此,我国政府相继制定了一系列政策以刺激居民消费和促进消费结构升级,但消费下滑的势头并未得到有效遏制,居民消费结构优化升级依然困难重重。从现有的研究文献看,国内外学者从不同角度探究了我国居民消费不足的原因,并取得了一定的科研成果,然而相关结论仍存在较大争议,并未达成广泛的共识。[1][2]近年来,一些学者基于我国农村金融体系发展滞后的现实,认为信贷配给是造成我国居民消费需求乏力的重要原因,并取得了较为一致的意见。[3][4]因此,正确评价我国农户信贷配给程度及其对家庭消费行为的影响,进而引导和促进农村居民不断提升消费水平和消费质量,对于解决我国消费领域中存在的问题和整个国民经济的协调发展都具有重大意义。但是,国内外学者运用面板数据来估计我国农户遭受信贷配给程度及其对家庭消费行为影响的文献并不多见,本文试图对此做出比较详实的分析。

定稿日期:2014-05-21

二、文献综述

1.信贷配给程度的估计

在研究信贷配给对农户消费行为的影响时,农户是否遭受信贷配给及其程度的估计是其中的关键问题,这也一直是学术界研究的热点和难点。目前,定量分析信贷配给程度的文献主要有以下三类:

一是间接法,其基本思想是通过计量检验验证是否在统计上拒绝生命周期假说或者随机游走的持久收入假说,进而间接推断信贷配给存在与否及其程度。然而,这种方法的合理性不断受到学者们的质疑,目前已很少有人使用了。[5]

二是半直接法,其基本思想是运用(部分)可观测的市场交易行为以推断信贷配给的相关信息。它又可分为两种:一种是通过代理变量以识别是否受到配给,如消费者持有的流动性资产的多少、消费信贷额占消费支出比率等。[6]由于代理变量的寻找较为容易,这种方法运用最为广泛,但其缺陷在于选取代理变量时往往侧重于需求或供给单方面的特征,而很少从供求双方的特征出发进行选取,研究结论也会随着代理变量的变化而存在较大差异,其有效性值得商榷。另一种方法是采用计量模型(如Biprobit模型、联立方程模型和随机前沿函数等)估计信贷配给的程度或概率,并分析其产生的因果关系。[7]其中,以李庆海[8]等人的研究最具代表性,他们设定了一个可行的标准明确定义消费者(农户)的类型,并采用面板数据估计出了包含完全配给和部分配给两种情形在内的农户信贷配给程度。然而,该研究的缺陷在于所使用的面板Biprobit模型对于个体“异质性”(Individual Heterogeneity)的假设过于严格。

三是直接法,这类方法通过设计调查问卷和实地询问农户参与信贷融资的经历和数据,进而判断农户是否受到信贷配给。[9]但是这种方法过度依赖其主观判断,理论基础比较模糊,从而存在较大的缺陷。

2.信贷配给对消费行为的影响

经验分析信贷配给对居民消费行为影响的文献主要集中在对消费支出的影响上,相关研究结果均表明信贷配给对居民消费支出具有显著的抑制作用。[10]然而,其缺点在于消费者是否受到配给是通过代理变量进行识别的,由于代理变量本身固有的缺陷,因此,所得结论的有效性往往存在分歧。

就作者目前查阅的文献而言,经验分析信贷配给对农户消费结构(或消费质量)影响的文献还比较少。董志勇和黄迈[11]采用调查问卷并结合截面数据模型分析了信贷配给对农户消费结构的影响,但其研究存在较多不足之处:首先,文中作为因变量的消费结构较为特殊,其本质上是百分数(取值介于0和1之间,具有上下边界),若直接采用一般的计量模型进行分析,其结果会出现偏误;其次,该文无法比较不同信贷配给类型(部分配给和完全配给)对农户消费结构的影响;最后,文中采用的调查问卷较多依赖于农户的主观判断,所得结论有待考证。

三、样本数据来源与分析

本文使用的数据来自于中国农业部农村固定观察点,时间跨度为2003~2009年。样本采用五阶段(区抽省,省抽县(市)、县抽镇(乡)、镇抽村,村抽农户)分级随机抽样方法,根据各区域社会经济发展水平和地形地貌特征的不同,选取10个省(区)、17个县(市)、17个镇(乡)、18个村的1000个样本农户进行抽样跟踪调查。形成了一个涵盖家庭人员构成、就业、农地流转、固定资产、生产经营、家庭收支、信贷活动等各方面比较完整的村庄调查问卷,为本文的研究提供了丰富的数据和经验事实。

通过统计调研可知,样本农户在2003~2009年年均家庭消费支出和改善型家庭消费支出分别为13060元和7465元,年均改善型消费支出所占比率为51%。②从各省情况来看,省际之间的家庭消费支出、改善型家庭消费支出地区间差异较大,而消费质量(消费结构)的地区间差异相对要小一些。在家庭消费支出方面,辽宁、江苏、福建和山东等省的年均值均在1.5万元以上,而吉林、河南、四川和新疆等省的年均值均小于1万元;在改善型家庭消费支出方面,辽宁、江苏和福建年均值均大于1万元,而吉林、河南、四川和新疆等省年均值均在6千元以下;在改善型家庭消费支出所占比率方面,河南、湖北、四川和新疆等省均不到50%,而辽宁、江苏、福建、山东、吉林和甘肃等省均明显高于50%。由此可见,我国东部地区农户不仅消费支出规模较大,而且消费质量亦相对较高。

样本农户在2003~2009年家庭消费支出、改善型消费支出及其所占比率均呈逐年上升趋势。其中,家庭消费支出由2003年的8537元上升到2009年的17603元,年均增幅约为12%;改善型家庭消费支出由2003年的5101元上升到2009年的9902元,年均增幅约为11.5%,略低于家庭消费支出上升比率;改善型家庭消费支出所占比率由2003年的48.51%上升到2009年的52.83%,增幅较小并且增幅由快变缓,这说明近年来我国农户的消费质量并没有随着消费支出的增加而得到显著改善。

四、信贷配给模型及其经验分析

1.信贷配给的面板部分可观测Biprobit模型

其中,αi和ηi分别表示需求和供给方程中的“个体特定效应”;β和γ分别表示待估计的未知参数和分别表示特质随机误差项。

很显然,只有当第i个农户在第t时期具有资金需求(ydit=1),且资金供给方愿意向其提供贷款(ysit=1)时,才能实际观测到农户的借贷行为。将农户的借贷行为记作yit,得出:

可以看出,方程式(2)是一个具有部分可观察性的Biprobit模型。

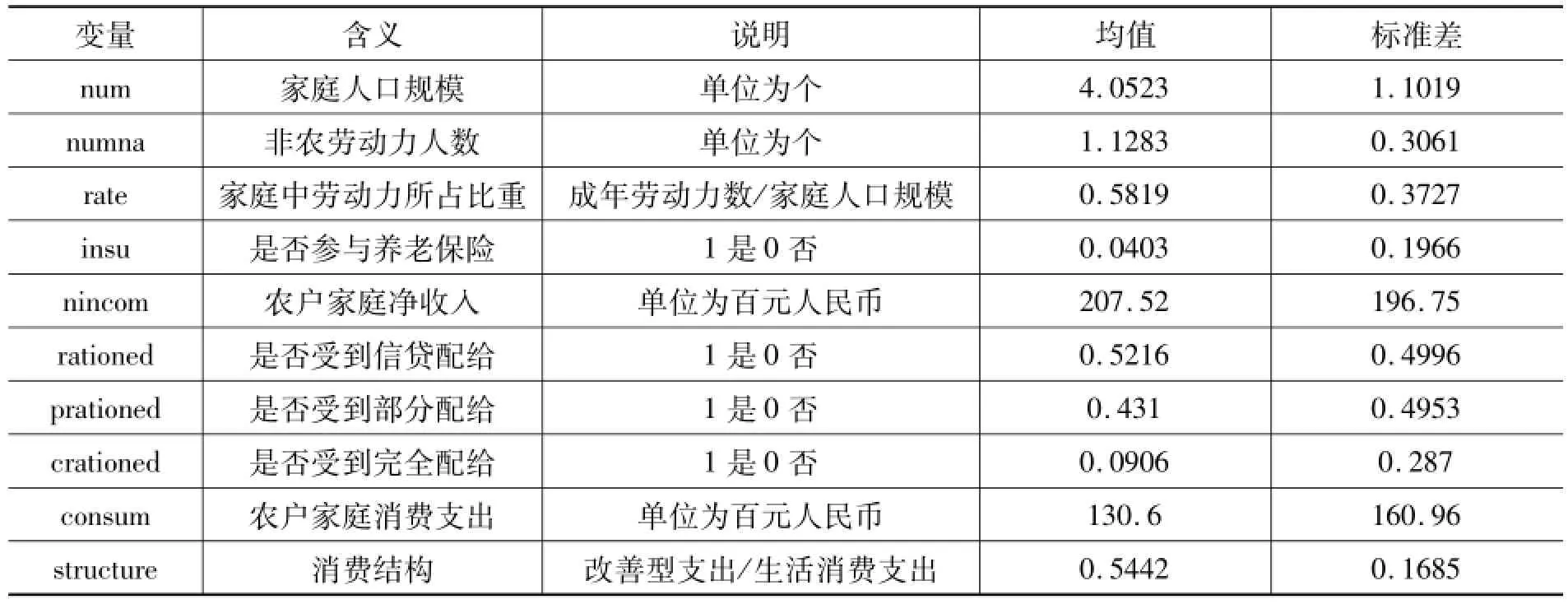

表1 模型中所涉及到变量的基本统计特征

2.变量选择

结合已有的相关研究和现有数据库所提供的样本信息,本文的变量选择如表1所示。

3.经验分析结果

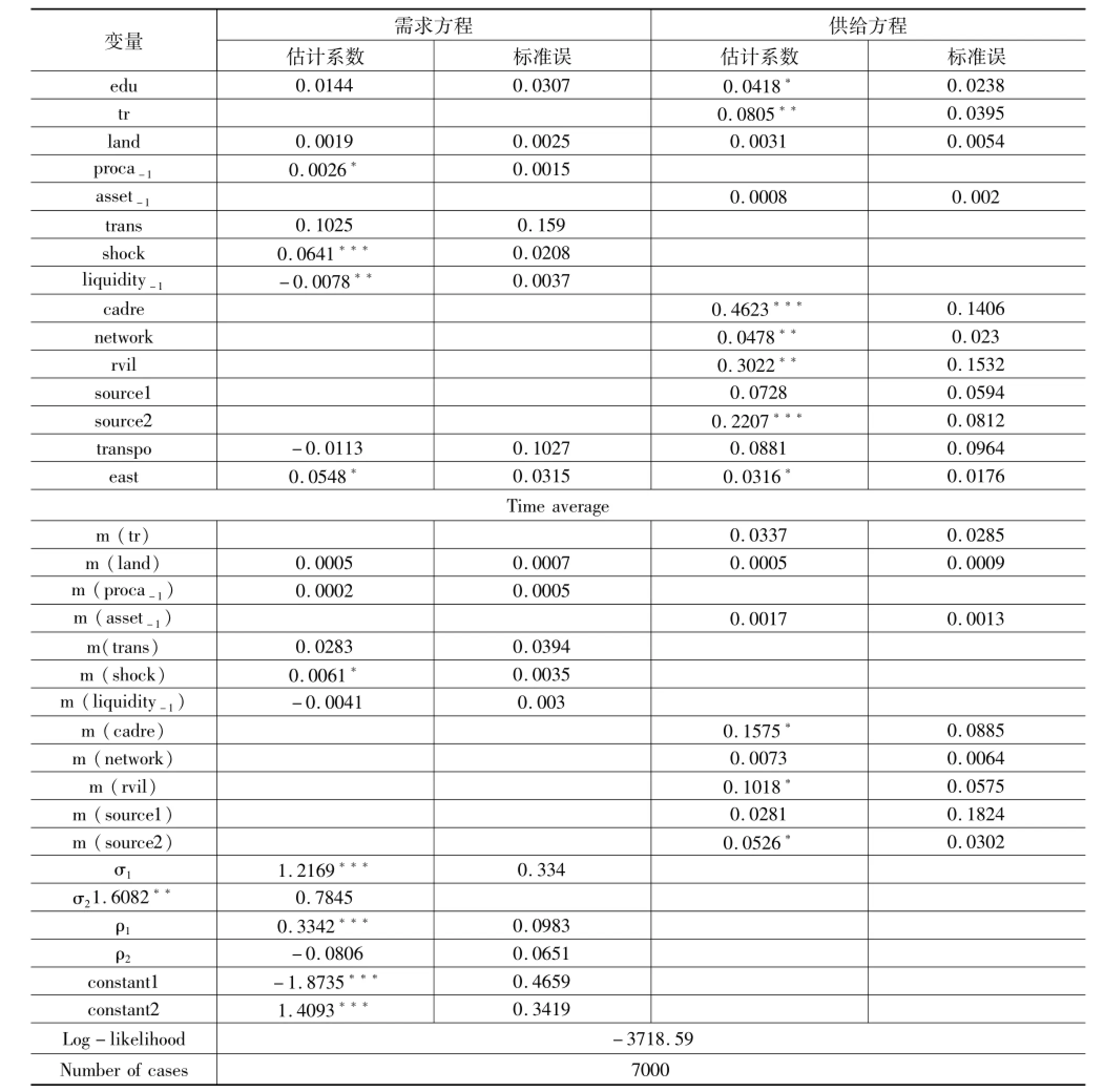

本文使用Stata10.0统计分析软件,采用MSL方法估计面板部分可观测的Biprobit模型,识别出了影响农户资金需求和供给意愿的主要因素,估计结果参见表2。

表2 面板部分可观测Biprobit模型的估计结果

通过表2可知,在影响农户资金需求意愿方面,户主受教育程度、经营土地面积、转型化程度以及交通距离对农户资金需求意愿的影响在10%的统计水平上均不显著;而上年固定资本、重大事件支出、上年金融资产余额以及是否位于东部地区对农户资金需求意愿的影响分别在10%、1%、5%和10%的统计水平上显著。其中,上年固定资本、重大事件支出以及是否位于东部地区等影响为正,上年金融资产余额影响为负。

在影响农户资金供给意愿方面,户主经营土地面积、上年固定资产、是否仅从正规渠道贷款以及交通距离对农户资金供给意愿的影响等在10%的统计水平上均不显著;而户主受教育程度、是否具备技能、是否干部户、获赠收入、是否位于资金富裕村庄、是否仅从非正规渠道贷款以及是否位于东部地区等对农户资金供给意愿的影响分别在10%、5%、1%、5%、5%、1%和10%的统计水平上正向显著。

对于那些时变变量时间均值的影响,大多数变量的影响方向与之前类似,但其影响一般不再显著,并且这不是本文讨论的重点,此处不再赘述。

此外,表2还给出了不可观测因素的估计结果。首先,由于需求和供给方程的特质随机误差项的方差均被单位化为1,则对于资金需求,约54.9%的不可观测的随机扰动可以用个体“异质性”去解释(i. e.,)σ1/(1+)σ));对于资金供给,约61.7%的不可观测的随机扰动可以用个体“异质性”去解释(i.e.,)σ1/(1+)σ))。由此可见,农户的个体“异质性”(如生产经营能力、心理因素和风险偏好等)对于农户资金需求和供给行为均有着重要影响。其次,两个方程之间个体“异质性”的相关系数ρ1是正向显著的,说明资金需求和供给之间的个体“异质性”存在正向关系。最后,需求和供给方程的特质随机误差项之间的相关关系ρ2是负向不显著的。

根据表2中面板部分不可观测Biprobit模型的估计结果,在采用临界值识别出t时期农户i是否受到信贷配给的状态下,便可计算出所有样本中遭受信贷配给的农户所占的比率约为52.2%,其中,被完全配给的农户所占的比率约为43.1%,被部分配给的农户所占的比率约为9.1%。

五、信贷配给对农户家庭消费行为的影响

1.信贷配给影响的计量模型

在识别出农户在t时刻是否受到信贷配给的类型后,可引入如下哑变量:

为分析信贷配给对于农户家庭消费行为的影响,构建面板计量模型如下:

其中,Yit表示在t时刻农户i的消费数量或消费质量,ζi表示个体特定效应;χit表示影响农户消费数量及其质量的严格外生解释变量,μit表示方程的特质随机误差项。

2.变量选择

在估计信贷配给的影响时,还需要引入其他变量。具体如表3所示。

表3 模型中所涉及到其他变量的基本统计特征

3.经验分析结果

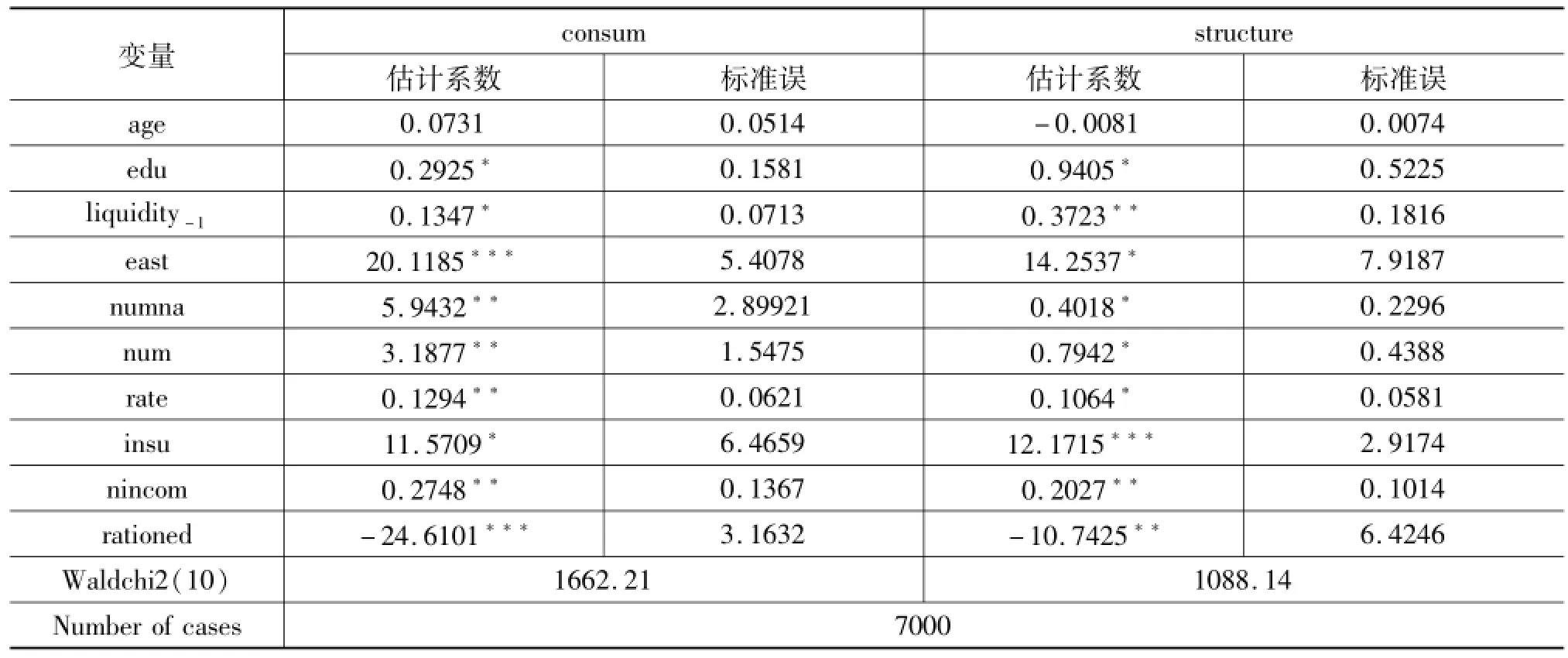

本文以户主年龄、户主受教育程度、农户家庭人口规模等因素作为影响农户家庭消费数量及质量的解释变量。对于前者可运用等式(4)中的面板数据模型进行估计;对于后者可运用QMLE方法进行估计,估计结果如表4所示。

表4 线性回归模型的估计结果

由表4可知,户主年龄对农户家庭消费数量及其质量的影响在10%的统计水平下均不显著,而受教育程度、农户家庭人口规模等因素对农户家庭消费支出及其消费质量的影响均为正,且分别在10%、5%和1%的统计水平上显著;信贷配给对农户家庭消费支出及其消费质量的影响均为负,且分别在1%和5%的统计水平上显著。在保持其他条件不变的前提下,由于信贷配给使得平均每个农户家庭消费支出减少2461元,占农户家庭消费支出平均值的18.8%,农户家庭消费质量平均下降约10.7%,占农户改善型消费支出所占比率平均值的19.7%。

表5 完全配给和部分配给对农户家庭消费数量和质量的影响

由表5可知,在其它影响因素相同的条件下,完全配给使农户家庭消费支出减少3260元,其损失比率为25.0%,农户家庭消费质量下降15.1%,损失比率为27.7%,且二者均在1%水平下负向显著。部分配给使农户家庭消费支出减少751元,其损失比率为5.8%;使农户家庭消费质量平均下降3.6%,其损失比率为6.6%,二者影响在10%的统计水平下均不显著。

六、结论及建议

本文使用2003~2009年全国10个省区1000个样本农户跟踪调研数据,测算了农户信贷配给程度及其对家庭消费行为的影响。研究结果发现以下几点:第一,约52.2%的农户受到了信贷配给,其中43.1%的农户受到完全配给,9.1%的农户受到部分配给;信贷配给使农户家庭消费数量减少18.8%,农户家庭消费质量下降19.7%;第二,上年生产性固定资本等因素分别在10%、5%和1%水平下对农户资金需求影响显著,而经营土地面积等因素则没有通过显著性检验;户主受教育程度等因素分别在10%、5%和1%水平下对农户资金供给影响显著,而上年固定资产等因素亦没有通过显著性检验;第三,户主年龄对农户家庭消费数量及其质量的影响在统计水平上均不显著,而受教育程度、农户家庭人口规模等因素对农户家庭消费支出及其消费质量的影响均为正,且分别在10%、5%和1%的统计水平上显著。

基于以上研究结论,本文提出如下几点看法:

一是从收入方面来看,由于农户家庭收入受到各种因素影响而波动较大,同时我国农村社会保障体系尚不完善,因此,需要加快农村社会保险制度的建设,加大财政补贴力度,完善并健全农村社会保障体系,从而形成对农户家庭收入风险的有力规避,减轻农户遭受信贷配给的程度,不断提高农户的效用和福利水平。

二是从信贷配给角度来看,我国已经形成了多种所有制形式并存的现代农村金融体系的雏形,农村金融改革取得了显著的成效,在一定程度上缓解了农村金融市场供给不足的矛盾。然而,我国政府主导的农村金融改革着力于在农村完善和引进正规金融机构,农村正规金融机构发展较快,与此相对应的农村非正规金融组织发展缓慢,政府应该鼓励和扶植非正规金融组织发展,构建农村正规金融机构和非正规金融组织有机混合的互补关系和模式,增强对农村金融市场的资金供给能力。

三是在充分考虑我国农村金融市场和微观农户主体行为特征的前提下,金融机构和组织应大力发展新型农村金融信贷业务,开发适合农村实际情况的消费信贷产品,如教育信贷、耐用品信贷、信用卡贷款和抵押贷款业务等,满足不同消费类型农户对消费信贷产品的需求,进而促进农户消费数量的不断上升及其消费质量的不断改善。

注释

①在本文中消费结构和消费质量的含义是相同的。

②本文参照董志勇和黄迈的做法,将消费支出分为两种:必需型消费支出(主要指食品消费支出)以及改善型消费支出(主要包括衣物、住房、燃料、家庭设备、保险等消费支出)。

参考文献

[1]Kraay A.Household Saving in China[J].TheWorld Bank Economic Review,2000,(3).

[2]方福前.中国居民消费需求不足原因研究——基于中国城乡分省数据[J].中国社会科学,2009,(2).

[3]Blanchard O,Giavazzi F.Rebalancing Growth in China:A Three-Handed Approach[J].China&World Economy,2006,(4).

[4]藏旭恒,裴春霞.预防性储蓄、流动性约束与中国居民消费计量分析[J].经济学动态,2004,(12).

[5]Browning M,Lusardi A.Household Saving:Micro Theories and Micro Facts[J].Journal of Economic Literature,1996,(34).

[6]Flavin M.Excess Sensitivity of Consumption to Current Income:Liquidity Constraints or Myopia?[J].Canadian Journal of Political Economy,1985,(18).

[7]李锐,朱喜.农户金融抑制及其福利损失的计量分析[J].经济研究,2007,(2).

[8]李庆海,李锐,汪三贵.农户信贷配给及其福利损失——基于面板数据的分析[J].数量经济技术经济研究,2012,(8).

[9]刘西川,程恩江.贫困地区农户的正规信贷约束:基于配给机制的经验考察[J].中国农村经济,2009,(6).

[10]褚保金,卢亚娟.信贷配给下农户借贷的福利效果分析[J].中国农村经济,2009,(6).

[11]董志勇,黄迈.信贷约束与农户消费结构[J].经济科学,2010,(5).

责任编辑:蔡强

作者简介:李成友(1987-),男,山东聊城人,山东大学经济研究院博士研究生,主要从事农村金融和计量经济分析研究;李庆海(1982-),男,山东枣庄人,南京财经大学经济学院讲师,主要从事农村金融和计量经济分析研究;李锐(1967-),男,湖南岳阳人,山东大学经济研究院教授,主要从事农村经济和计量经济分析研究;张勇菊(1978-),女,山西河津人,山东大学经济研究院博士研究生,主要从事金融制度研究。

基金项目:国家自然科学基金重点项目(71133001)

收稿日期:2014-04-20

中图分类号:F832.43

文献标识码:A

文章编号:1005-2674(2014)07-063-07