CT和MRI对竖脊肌病变的诊断价值

1.山东省滨州医学院烟台附属医院放射科 (山东 烟台 264100)

2.山东省牟平区口腔医院放射科(山东 烟台 264100)

3.山东省滨州医学院护理学院(山东 烟台 264003)

衣高峰1 王洪勇2 李 军1 李海飞1谭克平1 王 琪1 张雪雁3

竖脊肌为脊柱后方的长肌,下起骶骨背面,上达枕骨后方,填于棘突与肋角之间的沟内。发生在竖脊肌的病变相对少见,但种类可较多,CT和MRI为诊断竖脊肌病变的重要手段。

1 资料与方法

1.1 一般资料搜集2008年7月至2013年3月经手术病理或临床证实的12例竖脊肌病例。12例患者中男性占7例,女性占5例;年龄最大的57岁,最小的14岁。临床表现多种多样,大多表现为背部疼痛不适,病程从数天到数月不等,部分表现为无痛性背部肿块数年余,其中2例糖尿病肌炎患者伴发热,抗炎治疗后病情有所好转。

1.2 扫描方法CT采用飞利浦Brilliance 64层螺旋CT机,患者仰卧,扫描条件为电压120kV,毫安秒250mAs,扫描视野350mm×350mm,矩阵512×512,螺距:O.875mm,扫描层厚2mm,层间距1mm,部分病例行增强扫描,造影剂为碘海醇;MRI采用西门子公司Ananto 1.5T磁共振扫描仪,患者仰卧,行横断位、矢状位、冠状位扫描,成像参数:T1WI(TR620ms,TE20ms)、T2WI(TR4000ms,TE117ms),层厚4mm,间距5mm,并应用弥散加权成像序列及脂肪抑制序列成像。

2 结 果

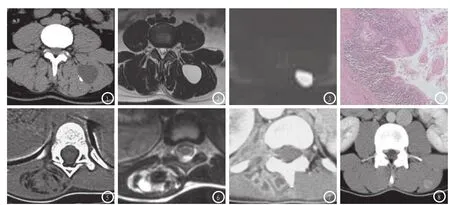

12例患者中表皮样囊肿4例,CT为低密度为主,部分合并钙化(图1),边界清晰,MRI为长T1、长T2信号(图2),弥散加权为显著高信号(图3),其中3例经手术病理证实(图4);脂肪瘤3例,CT示肿块内掺杂低密度影,CT值与脂肪接近(图5),MRI为短T1、长T2信号(图6),脂肪抑制序列为低信号;糖尿病肌炎2例,CT为散在多发低密度灶,边界不清,增强扫描部分病灶类环状明显强化(图7);骨样骨瘤侵犯1例,第8胸椎右侧附件出现小瘤巢伴硬化,邻近竖脊肌出现稍低密度影;转移瘤1例,患者有肾癌病史,竖脊肌病灶明显强化(图8);包虫病1例,患者病灶范围广,其内见多个囊状低密度影聚集改变,MRI以长T1、长T2信号为主。

图1-4 为同一患者,CT示左侧竖脊肌低密度影,边界清,局部伴钙化,MR示T2加权及DWI明显高信号,病理示表皮样囊肿合并感染;图5-6 为同一患者,CT示右侧竖脊肌等、低密度软组织肿块,MR示T2加权等、高信号肿块,内含脂肪成份。图7 示右侧竖脊肌多发类环状异常强化病变,为糖尿病合并肌肉感染,抗炎治疗后病灶吸收好转。图8 示左侧竖脊肌异常强化结节影,肾癌病史,考虑转移所致。

3 讨 论

竖脊肌病变相对少见,但多种多样,国内外均有零散报道,除了表皮样囊肿、脂肪瘤、感染、转移、包虫病、骨样骨瘤侵犯外,还可出现淀粉样瘤[1]、竖脊肌内骨软骨瘤[2]、炎性肌纤维母细胞瘤[3]、淋巴组织增殖性疾病(Castleman's disease)[4]、淋巴瘤[5]等。

表皮样囊肿为可发生在颅内和脊柱的良性病变,MRI检查特别是弥散加权成像可有效的与其它囊肿如蛛网膜囊肿等相鉴别,其弥散加权序列明显高信号可能与其囊腔内容物的生物物理学特性有关,表皮样囊肿囊腔内为含有细胞碎屑、角蛋白、胆固醇的豆渣样油腻液体,粘稠度极高,因而其内细胞外水的浓度高,水分子运动受限;脂肪瘤为良性肿瘤,好发于腹膜后、盆腔,发生于竖脊肌的较少[6],3例患者均临床疼痛不明显,主要表现为无痛性缓慢生长的背部肿块,通过测量CT值或MRI检查可有效判断肿块内部的脂肪成份;竖脊肌感染结合临床不难鉴别,发病急剧,体温升高,可伴糖尿病史,急性炎症期病变边界常模糊不清,可多发,增强扫描可出现类环状强化,内部可坏死形成脓腔,部分可累及椎管内出现脊髓受压,从而出现临床症状[7];竖脊肌转移瘤罕见,已有文献报道[8];骨样骨瘤可发生于脊柱,包括附件,临床常出现明显夜间痛,病灶周围炎性反应常显著,包括竖脊肌可受累及;包虫病亦可累及竖脊肌[9],特别是单发囊肿内包含多个子囊,结合患者的疫区居住史及不良的卫生习惯,要考虑软组织囊性包块是包虫囊肿的可能性[10]。

总之,通过分析CT和MRI影像学特点,结合临床病史,可有效诊断竖脊肌病变。

1. 舒仁义,张霞萍,沈俊侃.腰背部竖脊肌淀粉样瘤一例[J].中华放射学杂志,2008,42(5):545.

2. 李胜,邹文远,石思李.竖脊肌内骨软骨瘤1例[J].中国临床医学影像杂志,2010,21(11):782.

3. 张鹏,李振龙,赵英杰.腰部竖脊肌炎性肌纤维母细胞瘤1例[J].中国医学影像技术,2008,24(3):469.

4. Williams HR,Millner PA,Coral A.Castleman's disease of the erector spinae muscle[J].Skeletal Radiol,1998,27(11):637-640.

5. 刘亚,于秀淳.竖脊肌内淋巴瘤1例[J].中国矫形外科杂志,2001,8(11):1103.

6. Parratt MT,Gokaraju K,Spiegelberg BG,et al.Myolipoma affecting the erector spinae:a case report in a child[J].Case Rep Med,2009:520126.

7. 李青云,吕维富,刘 影,等.皮肌炎/多发性肌炎腿部软组织的MRI表现特征[J].中国CT和MRI杂志,2011,9(5):59-60.

8. Qiu ZL,Luo QY.Erector spinae metastases from differentiated thyroid cancer identified by I-131 SPECT/CT[J].Clin Nucl Med,2009,34(3):137-140.

9. 张林,努尔兰,窦唯龙.竖脊肌包虫病一例[J].中华流行病学杂志,2008,29(10):1016.

10.Atalay F,Orug T,Arda K,et al.An unusual case of hydatid disease located in the erector spinae muscle[J].JBRBTR,2003,86(6):329-331.

11.丁长青,王文生,丁爱兰,等.下肢肌肉损伤的低场MRI表现[J].中国CT和MRI杂志,2012,10(3):83-86.

(本文编辑: 黎永滨)