大寨驻点记者眼里的陈永贵

段存章

陈永贵人生奇特。他从布衣农民当上国务院副总理。虎头山山腰陈永贵墓前筑有三组台阶。第一组,8个台阶,象征着他在中央工作8年;第二组, 38个台阶,象征他党龄38年;第三组,72个台阶,象征他终年72岁。

1994年清明节,我迈着沉重的步子几分钟攀登了象征着陈永贵一生的台阶,走到苍松翠柏簇拥的墓地,站在墓碑前恭恭敬敬地献上一盒香烟,又深深地鞠了三躬,然后打开了与老陈交往的记忆仓库,一幕幕的画面如昨展现在面前……

老陈喊我小段

1964年春天,我第一次到大寨采访。完成山西电台为河北电台提供大寨科学种田“三深法”(深耕、深种、深刨)的稿子。在接待站住了一周,未见到陈永贵。1967年冬,我到大寨常驻采访,参观的人多,见陈永贵更难。后来通过参加劳动,在田头见到陈永贵的机会多了,他可能对我有了点印象。那时到大寨采访的记者如云,陈永贵记住的记者名字不多。

一天早上饭场会,陈永贵端着大碗吃撒粥,我给他念一篇稿子。人民日报编辑部约陈永贵写署名文章,由我代笔,反映工农兵占领上层建筑,题目是:《握紧锄把子,管好笔杆子》。我边念,他边听,最后提出几处修改意见,点头同意发表。我及时送到北京,经编辑加工修改,很快在党报突出位置发表了。

从此,老陈记住了小段。而我总是称他“老陈”,就是后来当了副总理,仍改不了那句“老陈”,像当年人民日报称老总们一样,老X,老X,没有称职务的,感到很亲切!

爱地如命,视土如金

不用请算卦先生,我就能断定陈永贵是土命,要不他一辈子与土地打交道那么全身心投入,“爱地如命,视土如金”。

金小(永贵小名)幼年懂事后,就知道家穷因为“房无一间,地无一垄”。长大了,扛长工,土改穷人翻了身,说三道四,就是翻了个儿——自己成了土地的主人。

主人种自己的地十分操心。陈永贵常说:“会种地的,地越种越多,不会种地的,地越种越少。”他旧社会种地为“有口饭吃”,干得不顺心时,就想着法子“糊弄”东家。比方夏季锄玉米最累,口渴肚饿,本想回去东家会给碗饱饭吃,想不到锅台上摆着清汤稀饭,糠窝窝,他气得咽不下,下午到地里锄玉米就玩个“猫盖屎”,把虚土遮在杂草上,表面看锄过了,实际等一两天,杂草就又冒出来了。陈永贵说:“那时给人家种地,出力不操心;如今自己给自己种地,就像作务自家孩子一样,生怕操不到心。”他种的10多亩地,庄稼长得比别人好;他后来带头组织“老少组”,庄稼长得又比“好汉组”好;再后来,听毛主席话带头办起初级社,庄稼长得比互助组好,更比单干好。陈永贵几十年带领大寨人在虎头山“七沟八梁一面坡”的土地上做出了“大文章”!

“文革”期间天下大乱,陈永贵担任县领导后却在昔阳迷上了大造地运动。要干就要大干、快干,就要想新的、干大的。这是陈永贵的主导思想。他在全县干部会上提出了“重新安排昔阳河山”的行动口号,并组织对全县的山山水水进行统一规划。1968年七八月间,他带领着工程技术人员在全县境内几条大河大川察看了40天,最后把县办首期会战工程定到了界都河。大规模的打坝造地工程速战速决,工程从动工到结束,用了不到6个月。1000多民工靠车拉肩扛,顺河筑起了3000多米的拦河大坝,新造耕地2000余亩,使原来的一片乱石河滩变成了能机耕、能灌溉的大块良田。这在当时全国仍处于“文革”时期是难以想象的。

陈永贵在抓大寨、昔阳修地、造地、增加耕地的同时,十分注意提醒社社队队节约耕地,盖房修路不能乱占耕地。据我在大寨观察,他们盖了那么多的房子,修了那么多的窑洞,可以肯定地说,没有占过一分耕地。村中间的街道是由深沟填起来的,排排窑洞是由座座土山挖进去的,就连大寨接待站、旅行社、新华书店、供销社、汽车站、大礼堂等高楼和平房,都是利用荒山、废沟开挖出来的“建筑用地”。从陈永贵“爱地如命,视土如金”这一点来比,全国许多地方特别是近二三十年来搞开发区乱圈耕地,搞楼堂馆所乱占耕地,应该感到痛心和汗颜!

陈永贵1979年辞去副总理后,在北京东郊农场当顾问,这是大家都知道的,可他还当过一段“一机部长”,却鲜为人知。这里有个故事。那时,陈永贵从中央回到大寨,参观的人少了,他仍是闲不住,干脆回到当年一天三出勤的习惯,从早到晚忙在狼窝掌人造小平原工地上。他一人指挥着一部推土机,整日“突,突,突”推土不停,一会儿在机前领着,一会儿在机后跟着,东指指,西画画,每当一块平展展能机耕、能水浇的土地出现在面前时,他布满皱纹的脸上总会露出甜甜的笑容,因为他太爱土地了,在他眼里“大块田”比头上的“乌纱帽”还值钱!

“危险,你们下来,我上!”

已经过去很多个年头,陈永贵在大寨参加劳动的场景还历历在目。其中在我脑海里,一个特写镜头至今难以忘怀。

那是20世纪70年代初的一个春天,大寨后底沟摆开了人造小平原的新战场。在夜间的社员誓师大会上,大家纷纷表态,个个摩拳擦掌,陈永贵看到大家“一不怕苦,二不怕死”的劲头起来了,最后说:“人忙容易出事,安全可是大事,人命关天啊!”

一大早,陈永贵来到工地察看。大队妇联主任郭爱莲带领十几位中青年女社员爬上一座高高的土山顶上挖土,陈永贵嘱咐她们说:“这里危险,干活要小心!”

几分钟后,陈永贵放下手里的活儿,又来看郭爱莲她们。只见刨的刨,铲的铲,尘土飞扬,不时有石头、石块滚下来。陈永贵觉得她们不安全,就喊:“爱莲,你们下来吧,危险!”爱莲正在“攻坚”,连声说:“不怕,不怕,一会儿就下来了!”

又过几分钟,陈永贵不放心,站在土山下盯着。郭爱莲双脚立在“危险区”,用力刨峰顶上的大块冻土,眼看快要出事了,只听陈永贵连骂带吼地叫起来:“危险,危险,你们,你们,赶快下来,我上!”

郭爱莲撤退了,陈永贵拿起一把镢头,猫腰爬上土山顶。他先用镢头刨了一个立脚之地,身子站稳后,小心翼翼地去排除危险。他似踏入雷区,随时都可能“爆炸”,众人在旁边捏着一把汗!陈永贵挥动镢头刨了三五八下,一大块悬空的崖土迎面朝他压来,这时躲无处躲,藏无处藏,只见陈永贵灵便的身子向侧面一闪,致人死命的冻土滚下山脚,老陈脱险了!

工地上尘土弥漫。陈永贵成了“土人”,衣服上滚着土,头顶上顶着土,眉毛胡子都挂着土,嘴唇干裂得似“久旱不雨的地面”。他掏出腰间扎着的毛巾,抹了把脸上的“汗河”。

“老陈,喝口水吧!”我急忙跑回村端来一大杯茶水递到陈永贵面前。

他太渴了,他太累了,他太危险了!

事后,我一直在想,什么叫“领导抓安全”,陈永贵冒着生命危险,这是一种。另一种,不少领导人会上口口声声号召安全,却不见“防患于未然”的行动。只是某某地方发生了火灾、爆炸等事故,领导才急急忙忙赶到现场,老百姓用鲜血和生命换来的“领导重视”,这与陈永贵的“重视”是天壤之别!

陈永贵坚持参加生产,组织生产,指挥生产,他用自己劳动的汗水流出许多独家语言:

不参加生产劳动的人,不能当干部;劳动不过硬,不是好干部。

生产工作要见地,思想工作要见人,每天坐在办公室,面对墙壁,怎能搞好工作?!

陈永贵不仅是这样说的,也是这样干的。工作再忙,任务再重,参加生产劳动一刻不停。1958年他任大寨公社党委副书记、大寨党支部书记,工作劳动两不误,而且取消了集体给他的补贴工,即使后来担任了中央领导职务,一回大寨,跳下车就上地,仍和群众凑在一起,干在一起,苦在一起,乐在一起。

“正因为花公家的钱我才嫌贵”

陈永贵做的许多小事情,在常人眼里都是“不应该的”,或者说那是“犯傻”。

早年,陈永贵没有出名的时候,没有见过什么大世面,但他在大寨立下的财务规矩是不能从自己身上开口子的,这就是:节约开支,当干部不能乱花集体的钱。

有一次,他外出办事路经阳泉,因没赶上公共汽车,需在阳泉住一晚。他沿街找旅店,找招待所,找服务社,进这家不合适,到那家也不合适,他不是嫌不能洗澡,也不是嫌电视等设备不全,更不是嫌住宿不合他的心意。又看了几家,来到一座平房小旅店。

“住一夜,多少钱?”陈永贵问服务员。

“一块二”,服务员回答。

“还是贵些,有没有再便宜的房间?”永贵又问。

“公家报销还嫌贵?”服务员甩来一句。

“正因为花公家的钱我才嫌贵。”陈永贵立即回复了一句。

服务员感到纳闷(当时不认识陈永贵),这个农民真“怪”,出差为公家办事住店还嫌贵,少见!我们常年接待多少客人,凡是自己掏腰包的嫌贵还可理解,哪有“公家报销嫌贵”的,有好多带着家属出差住店还不是开张能报销的发票吗?

服务员不可能理解陈永贵的心思,老陈后来与记者说起阳泉住店这件事说:“我心疼集体的钱,那是老百姓汗一把、泥一把挣来的,咱当干部去折腾,去挥霍,良心狗吃啦!”

登长城留下的话

中央人民广播电台著名播音员林铁认识陈永贵较早。他星期天到八达岭长城旅游,相遇多年不见的陈永贵、陈明珠父子也在游长城,父子俩说说笑笑,从来没有这样轻松自然。

“老陈,您好?”林铁走上前问。

“你是中央电台的吧,我在大寨见过你。”陈永贵握住林铁的手。

“您回过大寨吗?”

“想回,就是不能回呀!”

“您对过去和现在宣传大寨怎么看?”

“过去大寨好,也没有你们说的那么好;现在大寨赖,也没有你们说的那么赖!”

古老的长城是历史的见证人,陈永贵留在长城上的话还是有分量的。

看来,新闻界坚持报道大寨过去确有“说好过了头”,后来“说坏也过了头”。

历史是一面镜子。我记得萧克上将在世时常说东汉王充的一句话:“誉人不增其美,毁人不益其恶。”

北京医院最后一面

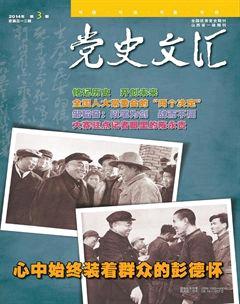

每当打开家里的相册,我就要看看在北京医院看望病重的陈永贵最后一面时的照片。他强打精神坐在病床边的一把椅子上,我紧紧地站在他的身后,快门定格在时间流动的瞬间。

身体一向硬邦邦的老陈,被病魔击倒住进了医院。他患晚期肺癌,动过手术,身体清瘦,脸色发青,胸口疼痛,呼吸吃力。他似一盏快要耗尽油的明灯,他似一支点燃自己照亮别人且快要熄灭的蜡烛,他似一头奋力耕田快要倒在犁沟的老黄牛,他似一株弯腰奉献了大玉米棒、长谷穗的庄稼快要回归土地,回归自然,回归故里……

老陈多么想回大寨看看,但他说啥也回不去了。他只能在深夜梦中回到大寨,有时梦见小时候光着屁股玩,肚饿了,钻进庄稼地里偷吃生玉米、生山药蛋、生豆角;有时梦见他父亲拉着他逃荒到大寨,吃没吃,住没住,父子钻在一座破庙里过冬;有时梦见敲锣打鼓,放鞭炮,自家有了土地,第一次种的大南瓜比箩头还大;有时梦见挑着扁担,赶着毛驴,领着“老少组”的娃娃们汗一把、泥一把,忙春种,忙夏锄,忙秋收;有时还梦见一夜之间办起了初级社、高级社,又成立了人民公社,再跑一步,忙忙乱乱搞起了公社过渡……

梦未醒,人昏迷。陈永贵的战友、朋友难忘到医院见他的最后一面。他们站在床前,握着老陈干瘦的大手,望着似睡非睡的老陈,不说话比说话还难过,无声比有声还痛苦,一个个静静地走进病房,一个个又轻轻地离开,此生一别,永世难相见!

1986年3月27日,我一大早从《人民日报》第四版读到新华社发的消息:“陈永贵同志在京逝世。”陈永贵同志安然地走了。他哭着来到人间,笑着走进天堂。

(责编 任志)