亚里士多德德性论及其对我国当前道德教育的启示

——基于亚里士多德《尼各马可伦理学》解读

刘春梅

(中国矿业大学 马克思主义学院,江苏 徐州 221116)

《尼各马可伦理学》是亚里士多德德性伦理学方面的经典著作,该书以善入手,认为“所有事物都以善为目的”,[1](1094a5,2)幸福是最高善,“幸福是完善的和自足的,是所有活动的目的”。[1](1097b20,18)为了清楚地说明幸福是什么,亚里士多德分析了人的特殊活动及人的本质,认为“人的善就是灵魂的合德性的实现活动,如果有不止一种德性,就是合乎那种最好的、最完善的德性的实现活动”,[1](1098a15,20)并且“还要加上‘在一生中’”,也就是幸福是在一生中“灵魂的一种合于完满德性的实现活动”。[1](1102a5,32)鉴于人的灵魂分为无逻各斯的部分和有逻各斯的部分的说法,认为灵魂的逻各斯的部分又分为严格意义上的具有逻各斯和分有逻各斯两部分,相应称为理智德性和道德德性。亚里士多德提出道德德性是介于过度和不及的“中间的适度”,那么如何才能获得适度呢?他认为,必须深入到具体的德性上,避开那些最与适度对立的极端,弄清那些让我们印象错误的东西并努力将自己拉向相反方向。在运用四卷对道德德性进行探讨后,亚里士多德转入对理智德性进行分析。在著作末尾,他将笔迹拉回到他认为的最高善也就是幸福,认为道德德性是属于人的,其实践需要许多外在的东西,因此不是最完善的,而完善的幸福是某种沉思,智慧的人是最幸福的。

一 人的德性及其与灵魂对应划分的类型

亚里士多德认为植物、动物和身体器官,都有其自身的德性,这种德性是与其具有的特别的生命活动联系在一起的。生命的营养和生长活动是所有动植物所共有的,而感觉的生命的活动“似乎也为马、牛和一般动物所有”。[1](1098a,19)亚里士多德认为人的德性是体现在人的特殊活动中,即是“那个有逻各斯的部分的实践的生命”中实现活动意义上的生命。“所以,人的德性就是使一个人好并使得他的实现活动完成得好的品质。”[2]

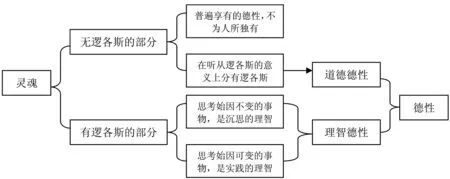

在《尼各马可伦理学》一书中亚里士多德认为德性的区分与灵魂的区分相应(详见图1)。灵魂有一个无逻各斯的部分和一个有逻各斯的部分,而无逻各斯的部分又分为两个子部分,一个部分是普遍享有的、植物性的,具体指的是造成营养和生长的那个部分,“这种能力的德性是所有生物共有的,而不为人所独有”,[1](1102b5,34)这不是人的德性;另一个子部分也就是欲望的部分反抗着逻各斯,但似乎又分有逻各斯,“至少在自知者身上它听从逻各斯,在节制者或勇敢者身上它更是听从逻各斯,因为他们的本性是完全合于逻各斯的”。[1](1102b25,34-35)所以,根据灵魂有无逻各斯的划分,亚里士多德认为德性划分为道德德性和理智德性。灵魂的有逻各斯的部分包括思考始因不变的事物和思考始因可变的事物两个子部分,对应的是沉思的理智和实践的理智。“沉思的理智同实践与制作没有关系。它的状态的好坏只在于它所获得的东西是真是假。”[1](1139a25,183)也就是说,沉思的理智的真不是在我们的欲求的真,而是本身的真。选择是实践的始因,“实践的理智的活动是为了获得相应于遵循着逻各斯的欲求的真”。

图1 人的德性及其与灵魂对应的划分

二 道德德性

人的灵魂包括理性部分和非理性部分,非理性部分即欲望的部分遵循着逻各斯的实现活动的品质就是道德德性。根据廖申白的注释,亚里士多德认为灵魂的性质状态有三种,即感情、能力与品质,感情指的是伴随着快乐与痛苦的如欲望、怒气、恐惧、信心、妒忌、愉悦、爱、恨、愿望、嫉妒、怜悯等,能力指能够使我们获得这些感情的东西,品质指我们与这些感情的好的或者坏的关系。道德德性既不是感情,也不是能力,只能是品质,而且是好的品质。也就是说,道德德性是我们与这些感情的好的关系,而不是过度和不及的坏的关系,是一种存在于选择过度和不及之间的适度的品质,是在实现活动中“以选取感情与实践中的那个适度为目的”。这些感情与实践的适度、过度和不及具体对应详见表1。

表1

通过表1,我们可以知道道德德性具体指的是:勇敢、节制、慷慨、大方、大度、温和、友善、机智、诚实、羞耻、公正、义愤,那么如何才能获得这些适度呢?亚里士多德认为,要做到适度是非常困难的,我们要避开与适度最相反的那个极端,也就是在两个极端之中取其轻。另外,借助于我们经验的快乐与痛苦,弄清楚我们自身在感情和实践中容易沉溺于其中的事物,把自己拉向相反的方向。因为对于快乐我们不能成为公正的判断者,所以面对令人愉悦的事物或快乐的时候要提高警惕。亚里士多德认为,道德德性与接受德性的能力不同,能力是自然馈赠我们的,以潜能形式为我们所获得,我们在实践中只是不断地完善它。道德德性则不是天生的,是我们在实践活动中运用它们之后才能获得,需要通过习惯而养成。

亚里士多德将技艺或艺术与德性进行类别,论证德性取决于人的实现活动的性质。正如“好琴师与坏琴师都出于操琴”,[1](1103b5,38)只是操琴的方式不同而决定好与坏一样,“由于在危境中的行为的不同和所形成的习惯的不同,有人称为勇敢的人,有人称为懦夫”。[1](1103b15,38)我们的品质取决于我们的实现活动的性质,而这是需要训练的,从小养成的习惯是好是坏很关键,我们一定要重视好的习惯的培养。另外,他明确指出,道德德性是实践性的。我们不是为了知识而研究德性,而是为了实践。“不是思辨的,而有一种实践的目的(因为我们不是为了解德性,而是为使自己有德性,否则这种研究就毫无用处),我们必须研究实践的性质,研究我们应当怎样实践。”[1](1103b25,39)

三 理智德性

道德德性是选择的适度的品质,这种“适度是由正确的逻各斯来确定的”,即道德德性离不开理智德性。理智德性是人类灵魂中具有逻各斯的部分,而这个部分又可分为思考始因不变事物和思考可变事物两个子部分,相应将理智德性分为理论理智德性和实践理智德性。“灵魂肯定和否定真的方式在数目上是五种,即技艺、科学、明智、智慧和努斯”,但并不等于理智有这五种德性。在这五种方式中,亚里士多德认为只有智慧与明智是理智德性。

理论理智德性叫做智慧,是各种科学中最为完善的,有智慧的人不仅知道从始点推出结论,而且能够真切地知道始点是什么。所以智慧即是爱智慧的活动,必定是努斯与科学的结合。智慧即使不产生结果,其本身也是值得追求的,它并不同人的具体事务相关,不会因为情境的不同而陷入矛盾,当人们说智慧的时候总是指同样的事情,不会因各自的利益不同而改变。

实践理智德性是明智,亚里士多德认为,“明智是一种同善恶相关的、合乎逻各斯的、求真的实践品质”,[1](1140b5,189),善于考虑对于自己是善的和有益的事情,是同可变的事物相关,不考虑一成不变的事物。换言之,明智是与我们的生活息息相关,与我们的实践生活密切联系,不是理性的客观,并不要求人们博学多才,“上知天文,下知地理”。能否成为一个明智的人或做明智的事情,需要的是日积月累的经验,只有通过具体的实践,才能做出正确的选择。正如亚里士多德所述,“青年人可以在几何和数学上学习得很好,可以在这些科目上很聪明,但是我们在他们身上却看不到明智”,[1](1142a10,195)缺少经验的青年人身上是看不到明智的。诸如中国俗语中“老人不讲古,后生会失谱”“树老根多,人老识多”等道理,在经历过岁月的风风雨雨后,年老者做事情看问题总会比青年人更加贴近实际生活,做出明智的选择。

道德德性是我们在生活层面的感情和实践,因此明智与道德德性是不可分离的,道德德性使我们确定行为的目的,明智的人能够把握事物发展的正确方向,促使事物朝着好的一面发展,它使我们在实践中能够选择实现目的的正确手段,从而在实现活动中使我们成为德性之人。也就是说,道德德性是一种合乎正确的逻各斯的品质,明智就是正确的逻各斯,道德德性和明智是一起发挥作用的,二者都与人的本性相关。

四 对当前我国道德教育的启示

党的十八大报告中明确提出,“要全面提高公民道德素质”,相应的渠道多种多样,包括媒体宣传、广抓典型、政策措施等,但通过道德教育的途径才是实现这一目标的根本。亚里士多德非常重视实践在德性中的作用,道德实践在提高个体道德修养的意义上举足轻重,外在的理论知识只有通过实践,才可能内化为自我的道德情感和道德标准。

首先,亚里士多德认为道德教育要从小开始培养,而且要通过长期的教育和训练。这一观点不同于柏拉图主张的“回忆说”,认为人的道德不在于天性,更加强调后天的培养。人的“习惯可改,本性难移”。所以在教育中,我们要从小的时候开始养成选择适度的品质,通过长时间的坚持,到最后将这种习惯转化成为人的自然,也就不容易改变。我们要认识到德性的获得是一个长期的过程,不是偶然的选择。道德教育的目的是培养具有道德的人,是为了使其从本性上成为有德性的人,从而在生活中面对任何事情都能够自觉性做出正确的或是最接近正确的选择。

其次,摈弃道德教育中将道德工具化的教育观念。“工具化”即将道德作为受教育者实现其他目的的手段。道德应是合目的与手段于一体的,道德的行为本身是愉悦的,最不可能带来痛苦,如果说不是因为道德本身而自愿地去做某件事情,那么这样的人不能称之为有德性的人,而只能说他做了具有德性的事情。就实践而言,如果因为惧怕谴责而去做他人称赞的事情,那就谈不上道德,比如在公交车上,某大学生害怕其他乘客谴责的目光或言语而让座给体弱的老人,他这样做不是因为本性,而是惧怕惩罚,可以肯定这是一种道德的行为,但本质上并不能说他就是一个道德的人。

第三,道德理论与实践相结合。道德是和人的事务相关的,不能仅仅停留在课堂、书本的教学上,而要付诸于实践活动中。诚然,我们已经运用大量的人力、物力、财力,通过各种渠道进行宣传,但不得不面对如同“小悦悦”之类的事件中,我们受到的道德教育过于形式化。道德于实践主体而言是外在的、没有内化为主体的一部分。这就需要我们在道德教育过程中注重从实践出发,“不以恶小而为之,不以善小而不为”,不断提高道德觉悟和自觉意识,将道德规范和理论知识内化为主体自身的品质。

第四,道德教育应当遵从人性和德性的规律,不能限定为某种具体的方式。良好的道德教育应当是合乎德性的且合乎人的自然本性,这样的教育重视主体生命的自然价值,能够培养主体的责任感和正义感。坚持自然、德性和人性相统一的原则才能够达到好的教育效果,反之将人性、德性与自然分离开来,只会走上道德异化之路,使道德教育成为人类一种异己的力量;道德教育应该是德性与自然相融合的同一个过程,这样的道德教育才是合乎人性且顺应自然的。只有按照这样的方法进行道德教育,我们才能明确道德教育的目的,真正培养德性之人。

虽然亚里士多德的思想带有深刻的时代性和阶级局限性,但从目前看来,特别是其主张适度的选择,与我国传统文化中的中庸思想高度契合,对于我国当前的道德教育具有重要借鉴意义。

[1](古希腊)亚里士多德.尼各马可伦理学[M].廖申白,译注.北京:商务印书馆,2009.

[2]秦进.《尼各马可伦理学》德性观探究[D].郑州:郑州大学,2011.

[3]麦金太尔.追寻美德[M].宋继杰,译.南京:译林出版社,2011.

[4]廖申白.试析亚里士多德的灵魂论——基于亚里士多德《论灵魂》[J].道德与文明,2012(5):72-80.