基于交通系统视角的东京地区新城研究

岑 敏

0 引言:新城发展的源起

新城是指在城市中心城区一定距离之外形成的,具有一定人口规模、居住和工作相对平衡,相对独立且又与中心城保持密切联系的城市地区。第二次世界大战结束后,西方发达国家普遍进入经济发展的“黄金时期”,经济和人口的飞速增长不断强化着大城市市区对人口和产业的集聚力,同步引发了市区住房短缺、房价飞涨、交通拥挤等问题[1]。在规划管理缺位的情况下,市区用地开始向外围无序蔓延,郊区用地急速向城市建设用地转变,引至了开发效率偏低等一系列城市问题。

为维持社会稳定和城市经济持续增长,各国政府开始构思实施“城市区域”发展战略,基于城市区域角度开发城市远郊地区,以分散大城市市区压力的规划思想,尝试通过建立新城,为城市人口和产业发展提供必要的空间和设施[2]。自此,新城建设旋风开始席卷世界各大都市,成为城市空间从单中心都市区向多中心都市圈、大都市连绵带扩展的核心手段,被认同为大城市促进空间协调与社会经济持续发展的重要途径。

经过半个多世纪的发展,英国、法国、美国、日本等发达国家均经历了不同程度的新城开发运动,并形成了著名的4个世界级国际大都市地区。其中,日本东京地区新城在规模、人口、主导交通方式等方面更接近上海人多地少的资源特征,更符合上海倡导公交优先的发展理念。因此,本文聚焦日本东京地区新城,通过梳理东京地区新城演变历程,探求交通系统建设与新城发展的互动性,以期为上海新城发展与交通系统构建寻求有益启示。

1 东京地区新城发展历程

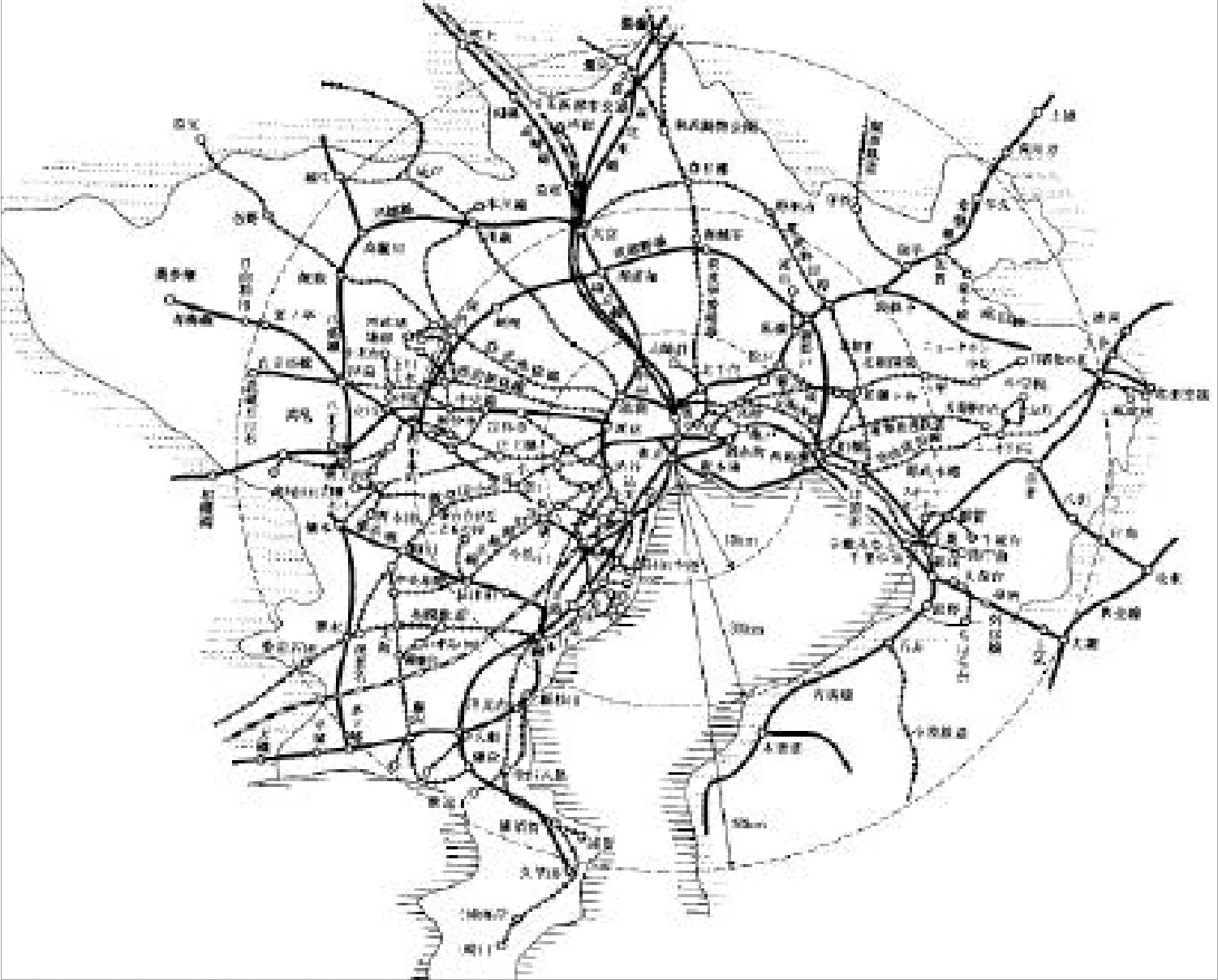

图1 东京环状大都市圈结构图

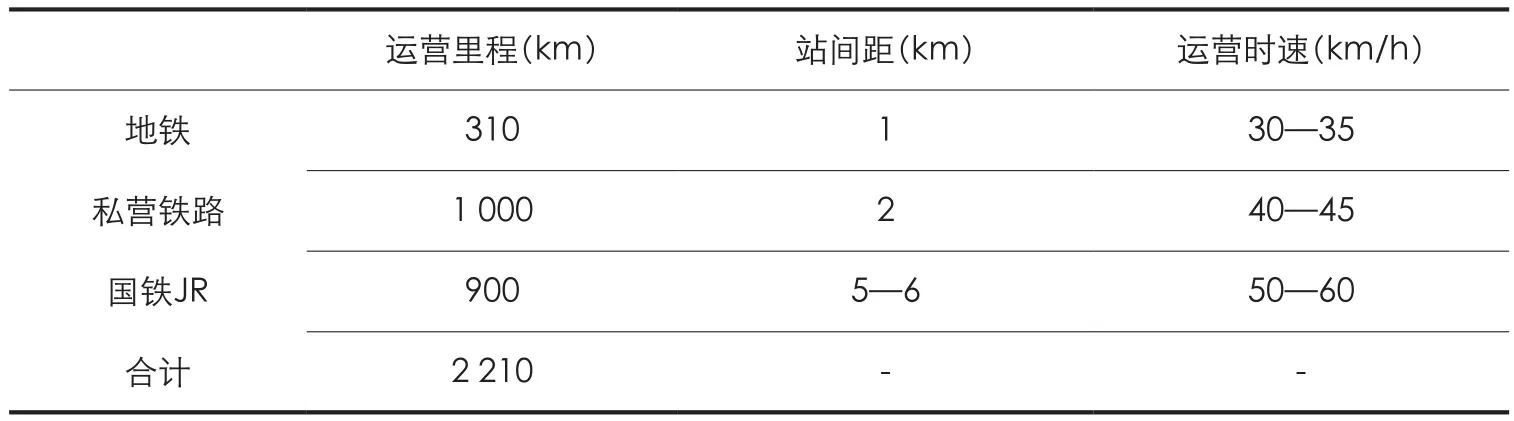

表1 东京地区轨道交通指标汇总表(2005年)

东京地区新城普遍定位于“卧城”,是依附于中心城市的居住社区,并依托大容量的快速轨道交通满足新城至中心城市的大规模、长距离通勤出行需求,自20世纪50年代起,历经5次区域规划逐步趋向成熟[3]。

1.1 第一次东京区域规划

1958年,东京政府仿效大伦敦地区“绿环带+新城”的开发模式,提出在距东京市中心16km处设置5—10km宽的绿环带,绿环外建设副都心[4]。但至1950年代末,东京的人口、就业增长速度远远超过规划预期,郊区居住区建设大量侵入规划绿化用地。

1.2 第二次东京区域规划

1968年,规划提出将生活、教育、研究等机构设施向东京郊区疏散,继续建设新宿、涩谷、池袋等副都心。与母城相比,副都心的就业岗位和生活文娱配套设施不足,未能形成相对独立的城市效应,导致副都心居民仍然每天在中心区工作和休闲娱乐,往返人流加剧了交通负荷。

1.3 第三次东京区域规划

1976年,政府开始意识到副都心与新城的本质区别,转而计划在更广阔范围内建立新城[5],通过向新城引导和疏散工业、大学以及建立大型综合服务机构与设施,新城具有了一定的产业和功能布局,减轻了对中心区的依附,人口和产业不断向新城涌入,形成新城的良性自我循环,新城数量和质量稳定增长。

1.4 第四次东京区域规划

1986年,在强化中心区国际金融职能和高层次中枢管理功能基础上,规划将其它城市功能分散布局到各个新城,新城不仅具有完整的商业、工业、教育、研究、休闲、居住功能,还建立了健全的交通枢纽和大型综合邻里社区中心,城市配套设施日趋成熟,具有较高独立性。

1.5 第五次东京区域规划

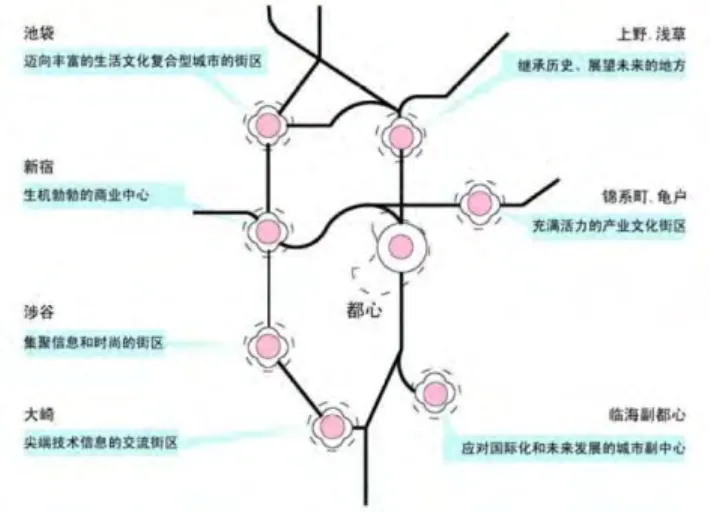

20世纪90年代末,规划通过培育和依托新城发展,大力推动东京地区基础设施改造和城市空间重组[6],逐步形成了“中心区—副都心—新城”的城市格局,建立了多中心、多圈层的城市体系(图1)。

1.6 东京地区轨道交通系统构架

上述5次东京区域规划的着眼点和切入点不尽相同,但新城与中心城市之间始终坚持以轨道交通作为地区最主要的出行方式,彰显了以轨道交通为代表的公共交通在东京交通出行中的绝对主导地位。

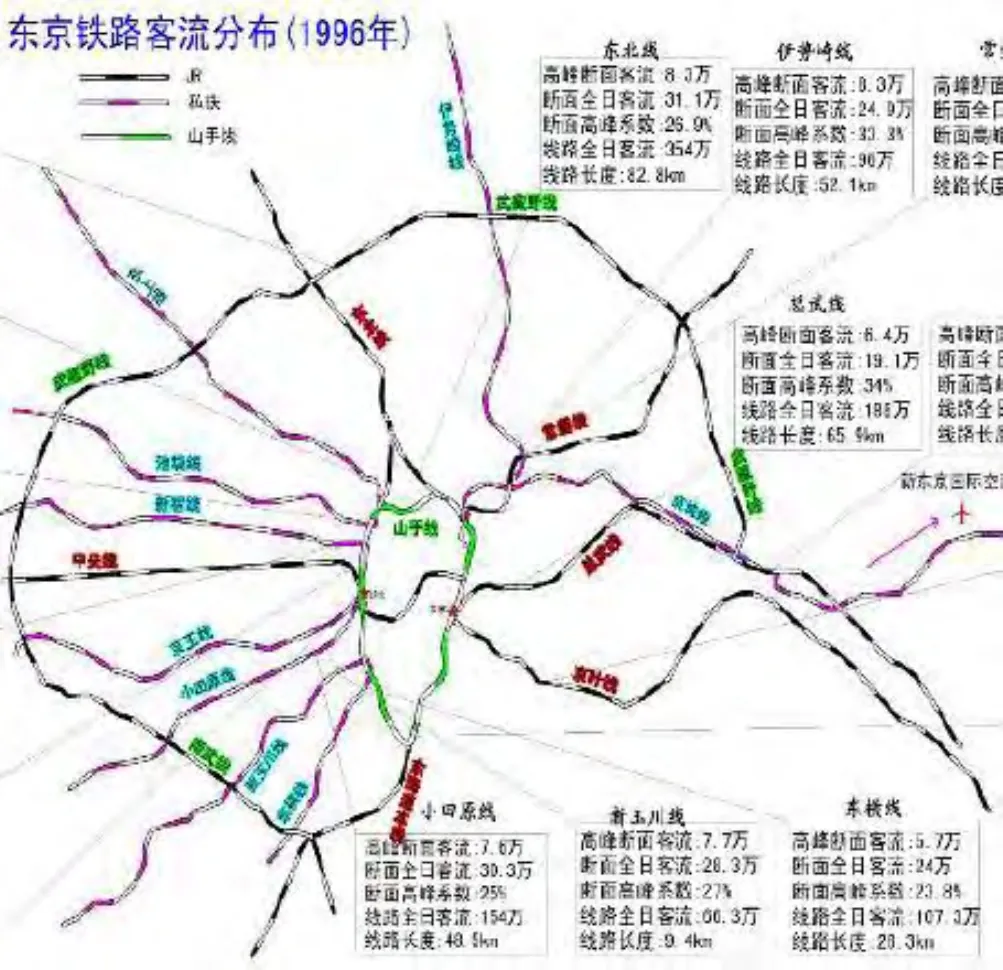

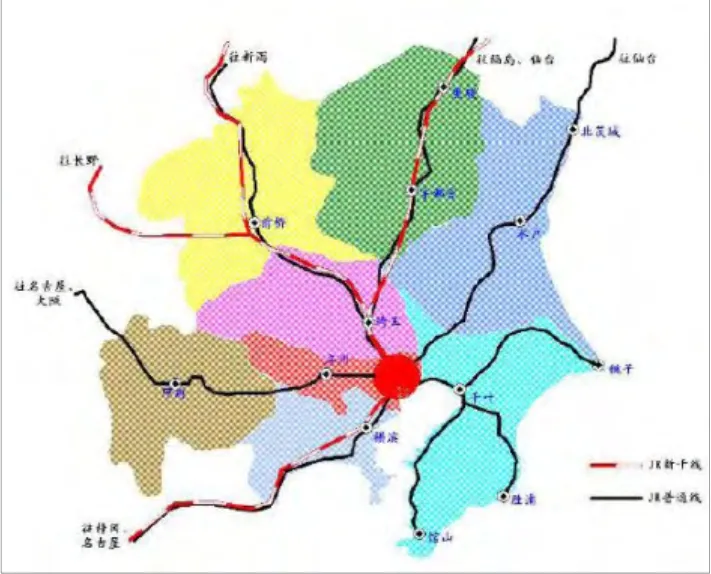

东京地区的轨道交通系统包括地铁系统、私营铁路系统、国铁JR系统(表1)。其中,地铁系统覆盖东京区部,由1环13射组成,以山手线包围东京中心区(图2);私营铁路系统以山手线为终点辐射东京交通圈,包括13个主要辐射方向;国铁JR系统以东京站为中心,辐射东京交通圈及邻近地区,包括2环(山手线、武藏野线)若干射、5个主要辐射方向(图3)。

由此可见,东京地区的轨道交通系统具有清晰的层次结构,针对不同服务对象和出行需求,采用差异化的站间距和运营模式,以满足不同群体的差异化出行目的,促使轨道交通逐渐发展为地区最具吸引力的出行方式。

在东京地区“多中心”的城市扩张模式下,以轨道交通为代表的地区交通系统始终发挥着对城市空间构架的支撑作用,并引导城市空间结构不断优化调整。

2 契合城市空间拓展的交通系统发展历程

2.1 二战前

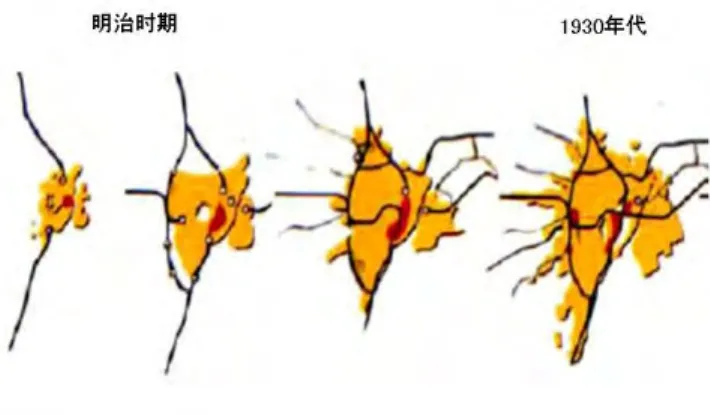

该时期工业革命推动快速工业化,以郊区铁路为代表的轨道交通系统迅速发展[7],至19世纪末逐步形成了以东京为中心辐射全国的铁路系统(图4)。

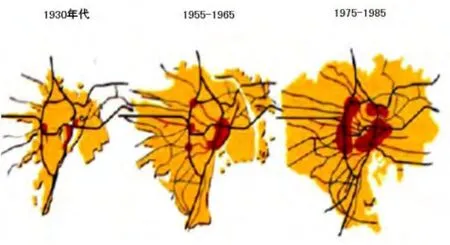

1919年,山手线建成,沿线新宿、池袋、涩谷等站点周边得到迅速发展,在一定程度上形成了区域性活动中心。在此基础上,地区开始以山手线为终点建设铁路系统,至1930年代末,沿线城镇已有一定规模(图5)。

图3 东京地区铁路系统分布图

图4 二战前的东京城市空间拓展与铁路系统发展示意图

图5 山手线沿线主要副中心分布图

图6 战后恢复期的东京城市空间拓展与轨道交通系统发展示意图[8]

2.2 战后恢复期

二战结束后,东京开展了第一次区域规划,仿效伦敦的“绿化带+新城”模式,围绕山手线沿线的新宿、池袋、涩谷,大力建设城市副中心,并同步开发外围新城镇(图6)。期间,基于“集约交通”理念,轨道交通开始进入大规模建设期,居住区迅速侵入绿地,城市蔓延扩张(图7)。

2.3 20世纪60—80年代

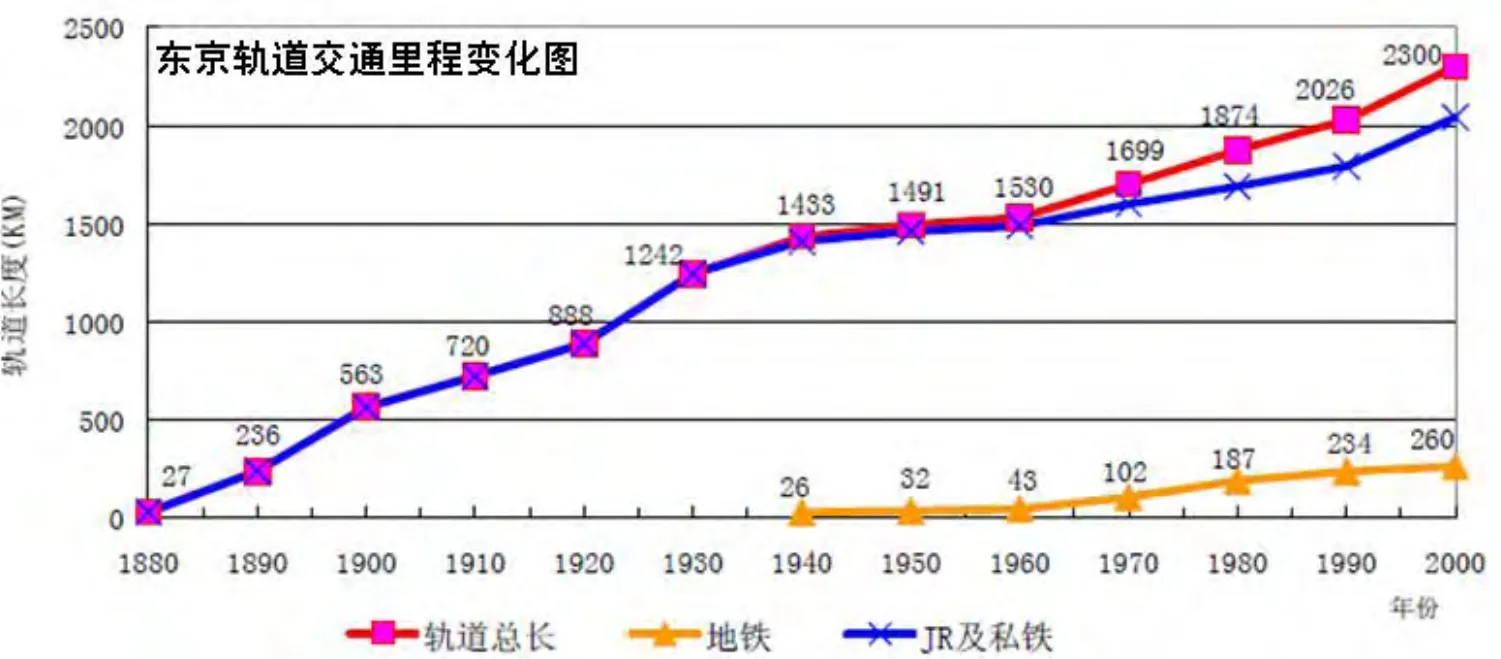

图7 东京轨道交通里程变化图

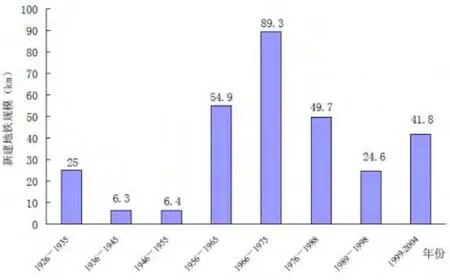

图8 东京地区历年新建地铁里程变化图

图10 东京大都市圈JR系统分布图

图11 东京交通圈干线公路网分布图

至20世纪60年代,也就是经历了第一次区域规划,东京逐渐摒弃了绿带控制模式,开始强调以公共交通促进新城成长,转而构建“多极”城市结构。

在之后的第二、第三、第四次东京区域规划中,轨道交通飞速发展,多摩、千叶、筑波等距市中心30—50km处的新城开始发挥吸引力,市区人口得到控制。至1980年代末,东京已经形成近200km地铁网络,新建铁路超过200km(图8)。

图9 东京首都圈轨道交通系统分布图

2.4 20世纪末期

至20世纪90年代的第五次区域规划,东京开始发展大崎、上野、龟户、临海等城市副中心,围绕山手线形成了“1主7副”城市中心,山手线围合区域内逐步融合为东京核心区(图9)。

至20世纪末,东京轨道交通系统已进入成熟发展期,地铁成为区部主导通勤工具,铁路通道串联新城后辐射全国(图10)。

2.5 21世纪

东京的城市空间始终沿铁路系统拓展成型,人口密度与至市中心距离呈反比,机动车拥有率与人口密度呈反比。

进入21世纪后,区域空间结构开始强调城市环路和环形绿带建设,依托高速公路、轨道交通系统,形成崎玉、八王子多摩、横滨川崎、千叶等新中心,进一步强化了“中心区—副中心—周边新城—邻县中心”格局(图11)。

3 典型新城的发展历程

3.1 多摩新城

多摩新城位于东京西南方向的丘陵地带,至东京新宿副中心约20—35km,至横滨市中心西北部约25km,是当前日本最大的新城[9]。

新城于1965年启动建设,住宅用地比例达47%。开发伊始,私营企业出于自身效益考虑未积极建设轨道交通,导致新城初期人口聚集不甚理想。为促进新城发展,政府于1972年开始实施轨道交通补贴措施。至1979年,2条直达新宿副中心的轨道交通线路建成并投入运营,带动人口快速导入[10]。至90年代初,新城70%的对外通勤采用轨道交通。

多摩新城整体采用TOD开发模式。新城以铁路和公路承担对外交通,主要以快速轨道交通承担新城至东京市区的通勤交通,对外铁路(包括“京王”、“小田急”两条线路)平行穿越新城中心地区,新城中心则设置于铁路车站等交通节点地区,并结合铁路车站等交通节点集中设置商办、教育、研发、娱乐设施等,鼓励车站周边高强度发展,以此构筑新城中心[11]。

在新城开发建设过程中,公共捷运系统(包括快速铁路、轨道交通等)是多摩得以成功发展的重要因素。

首先,连接新城与市中心的轨道交通线有力支持了新城发展,新城各站日均乘降总人数相当于新城居住人口的1.7倍,是新城居民往返市中心通勤通学的主要交通工具,是市中心人口大量导入的重要吸引力。其次,注重在中心车站营造友好的行人氛围、设置便捷的换乘设施、建设较大容量的车站广场,通过构建以铁路捷运系统为中心的交通网络和节点整合来保证TOD站点的强大辐射力和吸引力。再次,在大力发展公共交通的国家政策基调下,通过限制私家车发展和鼓励铁路捷运系统使用,实现交通需求的有效管制,增强新城对公共捷运,尤其是快速铁路的依赖性。

3.2 千叶新城

千叶新城位于千叶县北部,西距东京都心25—40km,东距成田国际机场15—30km,以解决东京都市圈的居住困难为第一建设目的[9]。

千叶新城建设构想产生于1966年,最初规划人口34万。随着两次石油危机爆发、泡沫经济崩溃、少子化和高龄化影响,东京都市圈人口增长逐渐放缓,导致新城建成初期入住人口极少,规划规模被迫一再缩减,部分区域建设时序也同步推后。另一方面,为配合新城建设而建的、由新城直达东京区部的轨道交通北总线,受新城发展影响,客流增长较慢,线路经营出现困难,一期工程只能提供换乘方式进入东京区部,并不得以采取了高额票价以维持企业运转,在一定程度上抑制了居民迁入和出行。至此,新城发展与轨道交通建设陷入了恶性循环。

之后,千叶政府和轨道交通沿线政府开始注入资金共同建设北总线,但债务危机仍然较严重,票价仍是东京通勤线路中最贵的。直至北总线和成田空港高速铁路直通运营后,随着千叶新城和东京区部、成田空港的联系日趋便捷、紧密,加之沿线开发逐渐完善,并引入了大型商业设施,新城发展开始步入快速成长期,进而带动北总线客流不断攀升。至此,新城与轨道线路开始了良性循环发展。

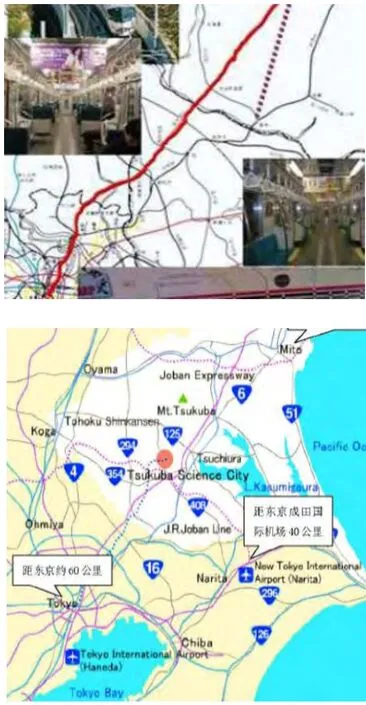

3.3 筑波科学城

筑波科学城位于日本东京东北约60km和成田国际机场西北约40km处,总面积284km2,包括研究学园区和周边开发区两大部分,不仅是日本最大的科学研究中心,也是日本政府第一个完全由中央政府资助尝试建立的科学城。

筑波科学城于1968年启动建设,建设初期以既有铁路满足通勤需求,但新城功能单一,城市发展目标过于偏重科技研发,导致城市功能不完善、城市知名度较低,影响了新城对东京地区人口的吸引力。至1980年代,借助筑波世博会的召开契机,日本政府开始投入大量资金用于新城环境整治和基础设施建设,以此摆脱新城过于单调的科技研究色彩,形成具有综合完善功能的科学新城,并带动周围地区发展。其中,轨道交通、高速公路等交通网络的构建为此后新城吸引力的提升奠定了重要基础[12]。

至21世纪初,连接新城与东京市中心的筑波快线(TX)建成,新城吸引力得到显著增加。TX起点位于东京市中心秋叶原(可与山手线换乘,在秋叶原、北千往站可与多条线路换乘),总长约59km,共20站(包括7个换乘站,新城范围内设置4个车站),平均站距约3km,将筑波新城与东京市中心的行程时间缩短至45min,显著提升了筑波对东京地区的疏散吸引力(图12)。

4 新城发展经验总结

总体来看,东京地区的新城普遍以承担中心城市居住人口为主要功能(筑波等个别新城则以单一的主导产业成为就业集聚地),新城功能较单一、缺乏复合性,不利于维持新城对人口、产业的长久吸引力。但东京地区轨道交通系统建设则给各国世界新城发展提供了一种新理念与新途径,成为新城发展史上的成功典范。

图12 筑波快线及筑波科学城区位示意图

4.1 新城发展需要快速轨道交通支持

解决居民出行问题是影响新城发展的关键,提供连接新城与中心区的轨道交通能满足大规模、中长距离的出行要求,对新城吸引人口起极大促进作用。

4.2 土地开发应配合轨道交通建设

这种土地开发与轨道交通建设的配合应包括时间与空间两个维度。两者的高度配合,一方面能创造便利的交通条件以增加新城吸引力,提高土地开发效率;另一方面能为轨道交通带来充足客流,保证其运营效率,形成良性循环。

4.3 新城内部应建立中运量交通系统

在建设直达中心城市的长距离轨道交通线路之余,应以自动导轨、单轨等交通系统满足新城内部的快速出行需求,以此保持新城的相对独立性。

5 新城发展的借鉴意义

5.1 保障新城与中心城的快捷联系性

无法比拟的优势资源决定了上海中心城仍将是城市社会活动的主要地带。因此,新城与中心城之间的联系仍是新城最主要的交通问题,应优先予以解决。

针对上海土地资源稀缺、人口压力巨大的发展现实,新城应采取以公共交通,特别是轨道交通为主导的至中心城交通发展模式。参照东京地区的新城发展经验,大容量、快速度的轨道交通系统(包括铁路等)应是满足新城与中心城之间相对较高强度、较大规模、较高频率客流联系的首要选择。目前上海新城至中心城均规划了轨道交通线路,但普遍采用站站停的普通列车形式,缺乏大站快车、直达快车等多样化的运行模式。依据差别化的发展策略,新城发展应不仅提供简单的交通设施,更应注重提供高品质、多样化、多层次的交通服务,适当缩短新城至中心城的行程时间,尽可能提高通勤交通服务水平。

在大力推进轨道交通建设之余,应同步注重完善地面公共交通规划,在轨道交通无法拓宽通道的情形下努力发展地面快速公交,最终在新城与中心城之间形成公共交通主导的集约型、高效性、复合型交通走廊。

5.2 保障新城内部的公共交通主导性

上海新城规划人口均达到中等至大城市规模,在拓展空间有限、人口压力较大的情况下,新城内部应强调TOD开发布局模式,注重土地开发与交通设施建设的协同性,建立以公共交通为纽带的城市布局及土地利用模式,促进新城理性增长。

除常规公交,新城内部应考虑引入中运量捷运系统,并遵循TOD布局模式,将中心区、住宅区、工业区、开敞空间等功能空间以快速捷运站点为核心布局为圈层状,站点周边高密度开发,以提高新城建设效率。

中运量的捷运系统可以考虑有轨电车、单轨列车、BRT等形式,一方面着力打造新城内部低碳环保、独具特色的高品质交通出行服务,另一方面也促进新城独立发展。

6 结语

上海始终把新城建设作为实现中心城功能优化和有机疏散、构筑多中心城市空间结构的重要载体。东京地区新城在城市空间拓展与交通系统构建方面表现出的高度契合性,为上海新城发展提供了值得借鉴的模式理念。东京新城设置快速直达中心城的轨道交通、建设新城内部中运量交通系统、交通系统建设与土地开发同步推进等方式,为上海新城交通系统构建提供了值得借鉴的发展经验。

References

[1]王玲慧,万勇. 国际大都市新城发展特点比较[J].城市问题,2004(2):66-70.WANG Linghui,WAN Yong. The Experience and Tendency of the Construction of New Towns in Urban Suburbs[J]. Urban Problems,2004(2):66-70.

[2]陶希东. 国外新城建设的经验与教训[J]. 城市问题,2005(6):95-98.TAO Xidong. Experiences and Lessons of New Town Planning in International Metropolises[J].Urban Problems,2005(6):95-98.

[3]张捷,赵民. 新城规划的理论与实践-田园城市思想的世纪演绎[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2005.ZHANG Jie,ZHAO Min. Theory and Practice of New-town Planning: Century Development of the Garden City’s Thought[M]. Beijing: China Architecture & Building Press,2005.

[4]董晓峰,成刚. 国外典型大都市圈规划研究[J]. 现代城市研究,2006(8):12-17.DONG Xiaofeng,CHENT Gang. The Study on the Planning of Foreign Metropolitan Area[J].Modern Urban Research,2006(8):12-17.

[5]张良,吕斌. 日本首都圈规划的主要进程及其历史经验[J]. 城市发展研究,2009(12):5-11.ZHANG Liang,LV Bin. The Main Course of Tokyo Megalopolis Planning and its Revelation to China[J]. Urban Studies,2009(12):5-11.

[6]许浩. 日本三大都市圈规划及其对我国区域规划的借鉴意义[J]. 城市规划汇刊,2004(5):73-76.XU Hao. The Study on the Planning of Three Japanese Metropolitan Areas and Its Reference to China’s Regional Planning[J]. Urban Planning Forum,2004(5):73-76.

[7]舒慧琴,石小法. 东京都市圈轨道交通系统对城市空间结构发展的影响[J]. 国际城市规划,2008(3):105-109.SHU Huiqing,SHI Xiaofa. The Effect of Tokyo Metropolis Circle’s Railway System to Urban Spatial Structure Development[J]. Urban Planning International,2008(3):105-109.

[8]上海市城市规划设计研究院. 新城发展战略研究[R]. 2013.Shanghai Urban Planning and Design Research Institute. Strategy Researching of New-town[R].2013.

[9]陈劲松. 新城模式-国际大都市发展实证案例[M].北京:机械工业出版社,2006.CHEN Jinsong. The New City Model-Case of International Metropolis Development[M]. Beijing:China Machine Press,2006.

[10]刘龙胜,杜建华,张道海. 轨道上的世界-东京都市圈城市和交通研究[M]. 北京:人民交通出版社,2013.LIU Longsheng,DU Jianhua,ZHANG Daohai.City of Rail: Urban and Transport Research on Tokyo Metropolitan Area[M]. Beijing: China Communications Press,2013.

[11]谭瑜,叶霞飞. 东京新城发展与轨道交通建设的相互关系研究[J]. 城市轨道交通研究,2009(3):1-5.TAN Yu,YE Xiafei. The Relationship between New Towns and Rail TransitConstruction in Tokyo[J]. Urban Mass Transit,2009(3):1-5.

[12]上海市城市规划设计研究院. 上海新城发展的交通预判及综合交通规划战略研究[R]. 2012.Shanghai Urban Planning and Design Research Institute. Traffic Prejudging and Comprehensive Transportation Planning Strategy Researching on New-town in Shanghai[R]. 2012.