嘉兴人对 《四库全书》的贡献

王火红,王 娟

(嘉兴学院 图书馆,浙江嘉兴314001)

《四库全书》是对中国清代中期以前传世的经典文献的最大集结与总汇,至今被公认为中国传统文化的宝库、古代典籍的渊薮。从乾隆三十七年 (1772)全国范围的图书征集到民国时期学者们对《四库全书》的研究与校勘,嘉兴人一直与此相始终,为中国传统文化的传承与延继做出了卓越贡献。

一、进献图书 造福后人

从乾隆三十七年 (1772)到乾隆四十三年 (1778),《四库全书》的征书工作历时7年之久。期间,乾隆多次下旨在全国范围搜访征集图书,曾在乾隆三十八年 (1773)三月二十九日颁下谕旨,直接点名访求江浙地区的藏书大家,其中嘉兴项氏之天籁阁、朱氏之曝书亭都在点名之列。许多藏书家积极进献图书,当时嘉兴地区献书最多者为定居桐乡的藏书家鲍廷博。

鲍廷博有书室为 “知不足斋”,藏书极其丰富。乾隆开设四库馆征书天下时,鲍廷博选取 “知不足斋”所藏精本626种,命长子士恭进呈馆中。据 《四库全书总目》(以下简称 《总目》)所记,鲍士恭进献书籍被著录253种、存目128种。鲍家所献之书多为宋元以来之孤本、善本,《总目》收录的381种图书中唐人著述23种、宋人著述150种、元人著述63种、明人著述104种、清人著述19种、其他22种。鲍家所献的 《唐阙史》《武经总要》属于稀世罕见的珍本秘籍,被乾隆题诗冠于卷首,而且 “并令书馆现行录副,将原书发还,裨收藏之人,益增荣幸”。[1]211鲍廷博精于校勘,所献之书多“手自校讐,一无伪讹”[2],质量上乘,四库馆臣有时将鲍廷博的校记、识语等与所呈图书一并收录。因鲍家进呈之书的数量多、质量好且被著录的比重大,故 《国朝耆献类征初编》《清史列传·鲍廷博传》《啁啾漫记》等书称鲍廷博 “为天下献书之冠”。[3]页码鲍氏父子也因献书有功,先后获内府编纂的 《古今图书集成》、内府初印本 《佩文韵府》以及 《伊犁得胜图》《金川得胜图》之赏赐。[4]

嘉兴藏书家朱彝尊有藏书处名曰 “曝书亭”,藏书达9万余卷,名闻海内。乾隆颁下谕旨直接点名访求曝书亭朱氏藏书时,朱彝尊及子皆卒,书已散出。后浙江巡抚三宝通过朱彝尊族孙搜访到朱氏藏书69种进献。[5]朱氏藏书被著录5种、存目28种。在京的嘉兴籍四库馆臣亦进献图书。桐乡藏书名楼 “裘杼楼”的第四代传人汪如藻曾进献家藏图籍271种,被著录91种、存目53种。《尚书详解》《西昆酬唱集》二书时已 “世罕流布”,幸得汪氏进呈,才可重得著录。桐乡藏书家陆费墀、海宁藏书家祝德麟、海宁藏书家查莹均进献图书若干种。陆费墀所进图书被著录7种、存目2种;祝德麟家藏本入集部存目2种;査莹家藏本入史部存目1种。《中国藏书家考略》一书收录历代藏书家480余名,其中清代嘉兴藏书家就有62人,占12.9%,位居全国之首。[6]虽然清代嘉兴藏书家很多,但我们也看到真正参与进献图书的藏书家甚少。究其原因,在于中国藏书文化有 “秘而不宣”的传统,加上清代文字狱盛行,中国文人多选择不参与或少参与,以求全身远祸。而嘉兴藏书家乐于将珍藏进呈,固然与清廷多次下旨征集图书的高压政策有关,但也反映了明清时代嘉兴很多藏书家积极的藏书心态。当时,“图书为天下之公器”的藏书思想已逐渐成为业界共识,藏书家们将所藏书籍公之天下,实为造福后人之善举。[3]61

二、充任四库 编纂巨著

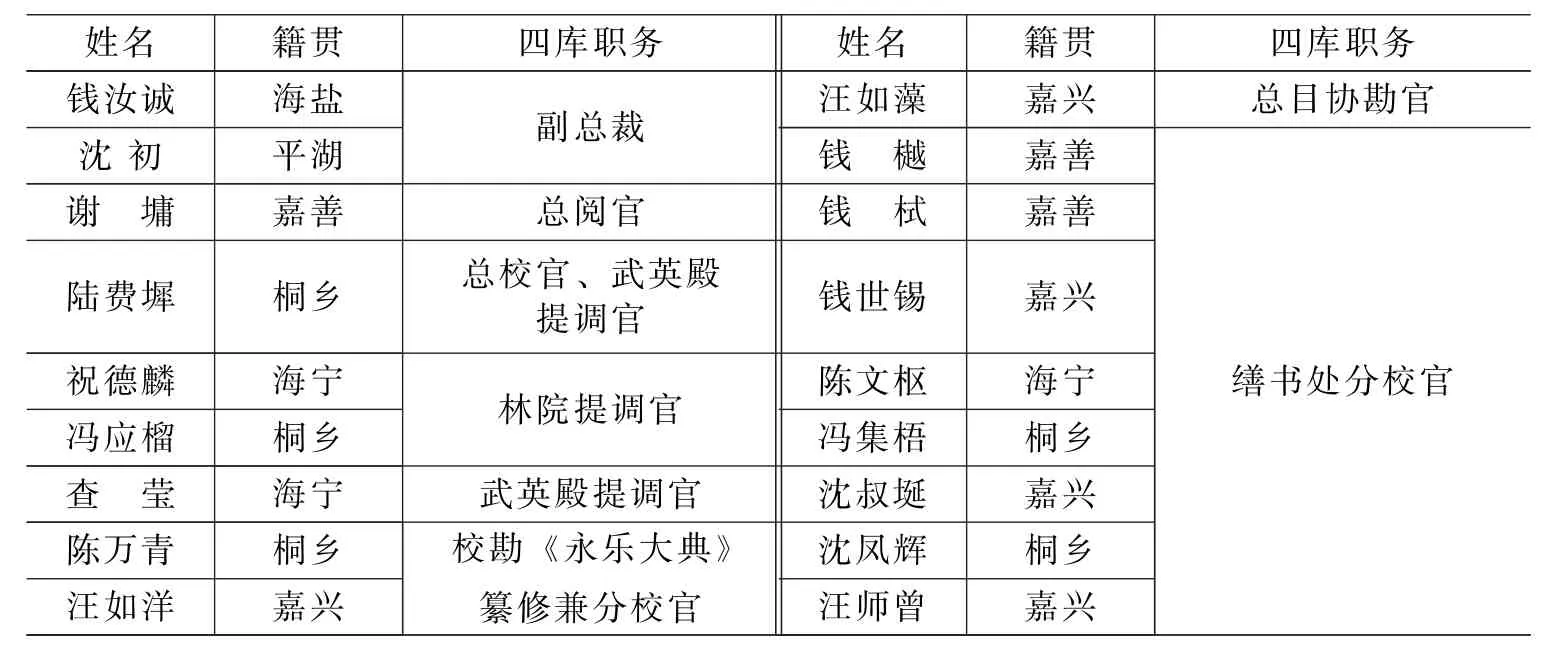

《四库全书》于乾隆三十八年 (1773)二月正式开馆。在 《四库全书》的编纂过程中,四库馆吸收了很多学有专长、名重一时的文人学者,这些四库馆臣个个学识渊博,无一人是等闲之辈,他们汇聚一堂,可谓 “贤俊蔚兴,人文郁茂,鸿才硕学,肩比踵接。”[7]四库全书馆开列的任事诸臣衔名表所列四库馆臣362人,如去除兼职的情况,实际任职人数是360人。这个职名表,大致反映了自开馆至乾隆四十六年 (1781)底第一部 《四库全书》纂成9年间历任馆职人员的基本情况。遍检该职名表,发现参与 《四库全书》编纂的嘉兴学者就有18人,相关信息见表1。

表1 嘉兴籍四库馆臣职名

嘉兴籍四库馆臣多为乾隆朝进士出身,均是饱读诗书、才富五车之辈。如总阅官谢墉擅长小学、校勘学,副总裁沈初工诗文、善书法,翰林院提调官冯应榴精于校勘,武英殿提调官査莹精鉴藏书、画等等。他们在四库馆内各司其职,以其学识专长为 《四库全书》的编纂做出了巨大的贡献。如汪师曾复校过 《才调集》,沈凤辉详校过 《古今姓氏书辩证》与 《珊瑚网》,汪如洋分校过 《云溪居士集》,祝德麟曾负责 《三史国语解》的刊刻工作等。据 《纂修四库全书档案》所载,祝德麟在发现有未解送到四库书馆的书籍时,认真核查浙江进呈书目并补送杭世骏所著 《道古堂文集》。此外,嘉兴籍馆臣在编纂 《四库全书》时还积极建言献策。如祝德麟曾上疏奏请准详校三分全书各员能携书籍归私宅校勘,以避免当时天气严寒、文华殿环境恶劣而导致的工作迟缓;冯应榴曾上书奏请毋庸查办 《沧浪乡志》,并认为 “核办禁书,不得拘泥吹求,办理过当,及轻听讦告,致长刁风”,[1]1553-1554均获准。

而在四库全书馆工作时间最长、所做贡献最大的当属陆费墀。在 《四库全书》开馆初期,陆费墀大力协助总裁于敏中制订办书各种章程制度;任武英殿提调时,陆费墀总司其事,负责武英殿官刻书籍及旧有藏书的底本收发及书籍搬运;四库开馆之后,陆费墀任总校官,总理 《四库全书》与 《四库全书荟要》的缮录工作。陆费氏处事得当 “一切综核稽查,颇能实心勤勉”,深受乾隆赏识。此后,陆费墀兼任库本 《历代职官表》总纂官,充任 《四库全书》副总裁,又受命办理江浙三阁 《四库全书》的缮录工作,直至乾隆五十五年 (1790)年去世。在忙于馆务之余,陆费墀还著有 《四库全书辨正通俗文字》一书,为四库馆誊录之人确立了参照标准,《续修四库全书总目提要》云此书为 “乾隆朝诏修四库全书,用备缮录之人取法者也”。与 《四库全书》相伴17年,陆费墀 “辰入酉出,寒暑未尝少懈”,虽因有涉 “违碍”和 “舛错”而受罚赔,但在四库馆臣中,“与 《四库全书》相终始而实际任事最力,经理出自一手者,殆陆费氏一人也”。[8]

三、学者著述 四库之源

经过四库馆臣严格的筛查,被确定没有 “违碍”或 “悖逆”之处的书籍,依据著录价值的大小被《四库全书》著录或给予存目。这些书籍由馆臣撰写提要,于乾隆四十六年 (1781)汇辑成 《总目》200卷。《总目》共收录书籍10 254种,172 860卷,其中收入 《四库全书》的3 461种,79 309卷;存目6 793种,93 551卷。[9]经查,《总目》收录了306位嘉兴先贤的著述,其中 《四库全书》著录88种、存目407种,共计495种、6 643卷 (另27种无卷数)。这些著述既丰富了 《四库全书》的文献内容和地方特色,也是我们探知古代嘉兴学者治学风格、研究嘉兴地方文化的珍贵文献。306位嘉兴先贤的朝代分布与著述数量如表2所示。

表2 嘉兴先贤朝代分布及著述数量

从表2可以看出,明代之前的嘉兴文人著述被 《总目》收录得很少,绝大部分是明清之后的文人著述。这与任松如 《四库全书答问》中所述 “历代作者,赵宋以前,北部人为多;至宋以后,则以南部人为最多。而明代以至清初,江浙人士几十之九矣”[10]是一致的。表2中的嘉兴人朝代分布及著述数量从一个层面反映了嘉兴文化发展的实际情况。唐五代之前,嘉兴虽有一定数量的著述人物,但影响不大,故著述被收录者仅有陆贽、顾况2人。宋代北方人口的迁入促进了嘉兴耕读文化传统的形成,也奠定了嘉兴发展的文化根基。明清两代嘉兴教育事业的长足发展,使得嘉兴士子表现出 “不识大魁为天下公器,竟视巍科乃我家故物”[11]的气概;科举之外,学者们著书立说,或醉心于藏书刻书,使得明清时期嘉兴文化异常繁荣,因而明清两代嘉兴人的大量著述被 《总目》收录。

《总目》收录的嘉兴人著述中嘉兴藏书家家藏本29种、浙江巡抚采进本208种、通行本9种、永乐大典本8种,其他近50%的书籍是嘉兴以外的藏书家进献或其他省份采进,这说明嘉兴先贤的作品在各地流传甚广、影响巨大。嘉兴人著述涉猎的范围比较广,各领域的研究成果丰硕。《总目》将所收录的书籍分4部、44类。嘉兴人著述中经部84种、史部109种、子部149种、集部153种,除了楚辞、释家、时令、载记、纪事本末5类没有著作被 《总目》收录,其余39类则都具备。

嘉兴先贤中至少有5种著作被 《总目》收录的有14人,分别是清代平湖的陆陇其,明代嘉兴的李日华,宋代嘉兴的岳珂,清代嘉兴的曹溶,清代嘉善的曹庭栋,明代海盐的郑晓,明代海宁的朱朝瑛,清代嘉兴的朱彝尊,明代海宁的陈与郊,清代平湖的陆奎勋,明代嘉兴的陈懋仁,明代海盐的胡震亨、王文禄和姚士粦。这些学者的著作被收录较多,一方面固然在于著作本身具有较高的学术价值,另一方面也与清政府把孔孟之道与程朱理学奉为官学有很大关系。陆陇其 (1630—1693),字稼书,平湖人,康熙九年 (1670年)进士。其为学专宗程朱,排斥陆王,尝谓 “今之论学者无他,亦宗朱子而已;宗朱子为正学,不宗朱子即非正学”,故其著作颇受四库馆臣青睐。《总目》收录其著作13种,其中经部四书类4种、子部儒家类5种。

四、经典著作 《总目》典范

清初嘉兴学者朱彝尊在诗、词、文等领域贡献杰出,著有 《经义考》《词综》《曝书亭集》《静志居诗话》《明诗宗》等经典著作。考察 《总目》,发现这些著作中大量的文献素材及考辨成果被四库馆臣引用,朱氏的许多学术观点被借鉴,使得朱氏著作成为了 《总目》最重要的取资文献之一。

朱彝尊所撰 《经义考》300卷,是中国古代经学目录的集大成之作, “经苗悬探,更胜曹仓之富”。[13]《总目》经部部分对 《经义考》的引用极多,明确提及 “经义考”三字的就有309次,其中提及 “经义考”三字的提要共有270条。[14]《总目》主要引用 《经义考》书中的条目、提要及按语,或定书名、考作者、判卷数、辨存佚、究版本,或信为明证、据以论断、另加申论,有时馆臣所撰提要中的论据几乎全取朱氏 《经义考》中文字。试看以下两段文字:

至于蔡沈 《书集传》所称周天三百六十五度四分度之一,实 《洛书增耀度》《尚书考灵耀》之文。黑道二去黄道北,赤道二去黄道南,白道二去黄道西,青道二去黄道东,实 《河图帝览嬉》之文。朱子注 《楚词》“昆仑者地之中也”,地下有八柱互相牵制,名山大川孔穴相通,实 《河图括地象》之文。三足乌,阳精也,实 《春秋元命包》之文。(《总目》卷23孙瑴 《古微书》36卷提要)

不观九峰蔡氏之 《书传》乎?周天三百六十五度四分度之一,此 《洛书甄曜度》、《尚书考灵曜》之文也;黑道二去黄道北,赤道二去黄道南、白道二去黄道西,青道二去黄道东,此 《河图帝览嬉》之文也,而蔡氏引之,于蔡氏乎何伤?不观新安文公之注 《楚辞》乎?昆仑者,地之中也,地下有八柱,互相牵制,名山大川,孔穴相通,此 《河图括地象)之文也;三足乌者,阳精也,此 《春秋元命包》之文也。(《经义考》卷239郑玄 《六艺论》条下朱氏按语)

《总目》还借鉴了 《经义考》的分类体系。《经义考》考经义旨在宗经,而宗经必尊王,因此朱彝尊的 《经义考》设置了 “御注”与 “敕撰”这两个类目。御注类仅有一条,为顺治帝所注 《御注孝经》1卷。敕撰类均为诸臣奉康熙之命所作,也只有四条:《日讲四书解义》26卷、《日讲书经解义》13卷、《日讲易经解义》18卷、《孝经衍义》100卷。这四条均以时间为序排列,后均有朱氏按语,开列奉撰人名。四库馆臣在敕修 《四库全书》给经书分类时受朱氏彻注、救撰二类之影响,将御定诸书提到诸经之前。

《总目》集部词曲类还征引朱彝尊的词学观点、词籍跋序以及 《词综·发凡》20余次。提要对朱彝尊的重要词学观点几乎一一引述,予以肯定,对 《词综》编纂体例、考订、取录等也全面评述,无一句批评。[15]《总目》还明确援引朱彝尊 《曝书亭集》序跋达42处之多,其中直接采用朱氏论断及对朱氏论断作肯定评价者就达35处。[16]此外,《总目》集部提要中还引用朱彝尊 《静志居诗话》81处、引用朱彝尊 《明诗综》63处。可以说,朱氏的著作几乎成了四库馆臣撰写 《总目》时参考的典范。

另外,明末清初嘉兴的著名学者、藏书家、诗人曹溶,所辑丛书 《学海类编》收书431种,分经翼、史参、子类、集余4类,选择较严,不收玄虚、荒诞和已刊之书。此书也是四库馆臣参考较多的嘉兴人著述,被 《总目》引用13次。四库馆臣多在考释嘉兴籍文人著述时,引用曹溶之说或为定论依据、或为考证依据、或为版本考辨依据。

五、护书校书 功勋至伟

嘉兴籍文人志士以保存与弘扬中国传统文化为己任,在 《四库全书》的保护、校补和研究等方面做出了很多努力,其中贡献最大者首推张宗祥和张元济。

张宗祥 (1882—1965),原名思曾,后改名宗祥,海宁硖石镇人。清乾隆年间 《四库全书》编成后,曾发给杭州文澜阁一部。后太平天国兴起,文澜阁书籍散失于民间,成为市肆中包物的材料,虽经丁丙兄弟多方收购补入,还是散失颇多。1922年,张宗祥出任浙江省教育厅厅长时,余存的 《四库全书》已从文澜阁迁入隔壁的红洋房。张宗祥以补抄 《四库全书》为己任,于1923年多方筹集经费后,总负责 《四库全书》的补抄工作。到1924年底,《四库全书》全部补抄完毕,此次补抄史称“癸亥补抄”,总计补抄阙书阙卷217种、4 497卷、2 046册,同时还校正丁丙抄本213种、5 610卷、2 251册,重抄577页。[17]抗战开始,文澜阁 《四库全书》辗转迁至贵州、重庆。抗战胜利后,在张宗祥的争取之下,文澜阁 《四库全书》终于得以回到杭州。

张元济 (1867-1959),字筱斋,号菊生,海盐人。1901-1959年间,张元济任职于商务印书馆。鉴于 《四库全书》在清末毁坏严重,为了挽救这些岌岌可危的古籍,张元济于1920年开始就与当局商议让商务印书馆主持影印 《四库全书》,后因经费不足、战乱频繁等被搁置。在张元济的多方呼吁与积极奔走之下,最终商务印书馆选取稀见珍书231种、1 960册,于1934年至1935年刊行了《四库全书珍本初集》。[18]这些书都非常罕见,且版本精良,出版以后深受学术界的欢迎。张元济影印 《四库全书》的初衷启发了后代学人,其未竟之业于今都得以实现。

在民国时期 “四库学”刚刚起步之时,张元济就已经触及到了 “四库学”研究的核心——对 《四库全书》及 《总目》的考察,他的一系列成果直接推动了我国 “四库学”研究的发展。针对 《四库全书》在选目与抄写方面的不足,张元济积极改造 《四库全书》,先后主持编校、辑印了 《四部丛刊》《百衲本二十四史》等。在编印过程中,张元济尽可能采用最古的刻本,其所选底本多为宋元旧刻旧抄;他还认真参校众多版本,以确定四库底本,凡四库著录者,多援以相互比勘,评论库本之优劣得失,故其所编印之书所用底本多优于 《四库全书》。此外,张元济注意到 《总目》撰写出自多人之手,且受朝廷正统影响,瑕疵甚多。因而张氏每得一古籍,但凡见于 《总目》者,必将其与 《总目》中提要相比照参考,发现并订正 《总目》谬误60余条。[19]

综上所述,嘉兴先贤为 《四库全书》这一巨著的编纂与保存做出了巨大的贡献,他们与 《四库全书》一起成为了后世嘉兴人永远的骄傲;《四库全书》亦为嘉兴人提供了展示学术才能的平台,如此众多的嘉兴人与 《四库全书》相连,从一个侧面反映了嘉兴丰富深厚的文化底蕴。然而,这并不是嘉兴人与 《四库全书》的全部,当代嘉兴人对 《四库全书》的关注与研究从未止步,嘉兴人保护与传承传统文化的行动仍在继续。

[1]中国第一历史档案馆.纂修四库全书档案 [M].上海:上海古籍出版社,1997:211.

[2]李恒.周朝耆献类征初编 [M].台北:明文书局,1985:252.

[3]付嘉豪.鲍廷博与 《四库全书》[J].图书馆理论与实践,2011(3):60-64.

[4]吴育良.《四库全书》与浙江士人 [J].兰台世界,2013(4):112-113.

[5]顾志兴.浙江籍学者、藏书家对编纂 《四库全书》所作出的贡献 [M]//虞浩旭.天一阁文丛:第二辑.宁波:宁波出版社,2005:29-37.

[6]陈心蓉.浙江海宁二蒋藏书考述 [J].兰台世界,2010(5):22-23.

[7]黄爱平.《四库全书》纂修研究 [M].北京:中国人民大学出版社,1989:116.

[8]卢香霄.《四库全书》与浙江关系考述 [J].浙江师大学报:社会科学版,1995(1):34-37.

[9]永瑢,等.四库全书总目 [M].北京:中华书局,1965.

[10]罗春兰.四库学区域研究述要 [J].图书馆工作与研究,2010(8):73-82.

[11]陈燮龙.梦蕉亭杂记:卷二 [M].北京:中华书局,2007:107.

[12]唐鉴.清学案小识 [M].上海:商务印书馆,民国二十四年 (1935)铅印本.

[13]余嘉锡.目录学发微:卷一 [M].长春:时代文艺出版社,2009:18.

[14]张宗友.经义考研究 [M].北京:中华书局,2009:300.

[15]于翠玲.朱彝尊 《词综研究》[M].北京:中华书局,2005:76-77.

[16]崔晓新.《四库提要》是怎样借鉴朱彝尊序跋的 [J].图书馆工作与研究,2011(7):75-78.

[17]陈东辉.民国时期 《四库全书》研究史稿 [M]//虞浩旭.天一阁文丛:第二辑.宁波:宁波出版社,2005:38-51.[18]王国平.书院·文澜阁 [M].杭州:杭州出版社,2004:377-378.

[19]江曦.论张元济的四库学贡献 [J].图书馆研究与工作,2009(4):61-63.