考古学视野下的四川盆地古代制盐技术——以出土遗迹、遗物为中心

白九江

根据盐的来源,中国古代的盐可分为海盐、湖盐、井盐、岩盐等类,每一类盐的生产工艺存在一些不同。四川盆地内的盐主要以井盐形式存在,另有少量的岩盐。四川盆地的井盐生产历史悠久,从考古发现看,目前至少可以追溯到距今约4500年左右的新石器时代晚期①吴小红,等.中坝遗址的14C年代研究[J].考古,2007(7);孙智彬,左宇,黄健.中坝遗址的盐业考古研究[J].四川文物,2007(1).,是我国最早的盐业考古记录,堪称古代煎盐技术的杰出代表。

近年来,考古工作者先后在重庆市忠县中坝遗址②四川省文物考古研究所,等.忠县中坝遗址发掘简报[G]//重庆库区考古报告集:1997卷.北京:科学出版社,2001;四川省文物考古研究所,等.忠县中坝遗址Ⅱ区发掘简报[G]//重庆库区考古报告集:1998卷.北京:科学出版社,2003;四川省文物考古研究所,等.北京大学考古文博学院,美国UCLA大学.忠县中坝遗址1999年度发掘简报[G]//重庆库区考古报告集:2001卷.北京:科学出版社,2007.、云阳县云安盐场遗址③高健斌.重庆云安镇东大井区宋代至民国制盐遗址的发掘及相关研究[G//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与中坝遗址的考古研究:第三集.北京:科学出版社,2013;中国国家博物馆,河北省文物保护中心.重庆云阳云安盐场遗址2004年度考古发掘简报[G//重庆库区考古报告集:2004卷.北京:科学出版社,(待刊);重庆市文化局三峡文物保护工作领导小组办公室.重庆库区2001年度考古综述[G]//重庆库区考古报告集:2001卷.北京:科学出版社,2007.、彭水县中井坝遗址④重庆市文化遗产研究院,彭水县文物管理所.重庆彭水县中井坝盐业遗址发掘简报[J].南方文物,2014(1).开展了考古发掘;在四川省蒲江县⑤成都市文物考古研究所.成都市蒲江县古代盐业遗址考古调查简报[G//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与景观考古的初步研究:第一集.北京:科学出版社,2006;龙腾.蒲江县盐井附近摩崖造像考察[G//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与景观考古的初步研究:第一集.北京:科学出版社,2006.、邛崃县⑥北京大学考古学系,等.1999年盐业考古田野调查报告[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与景观考古的初步研究:第一集.北京:科学出版社,2006.、盐源县⑦四川成都文物考古研究所,四川凉山州博物馆.四川盐源县古代盐业与文化的考古调查[J].南方文物,2011(1).、重庆市郁江流域⑧李晓波.重庆市彭水县郁山镇古代盐井考察报告[J].盐业史研究,2001(2).等开展了一系列盐业考古调查和试掘。此外,其他地点的考古工作,也有一些和古代盐业相关的考古发现。这一系列工作取得的重要成果,将四川盆地井盐开发的历史往前大大推进了一步,基本厘清了古代特别是先秦时期的制盐工艺流程,将古代井盐技术史的研究推进到了一个新的高度。

对于井盐制盐技术的研究,前人已有宏著①林元雄,宋良曦,钟长永,等.中国井盐科技史[M].成都:四川科学技术出版社,1987.。笔者不揣浅陋,以考古发现的制盐遗迹和器具为中心,围绕制盐技术环节中的各细节和发展演变趋势,不避赘述,以先秦时期四川盆地的制盐技术复原为重点探讨如下。

一、技术核心:龙灶的演变与功能

中国古代制盐技术先盛行煮盐而后才逐渐普及晒盐,然而在四川盆地井盐发展历史中,煮盐技术则一以贯之。浓卤是制盐工艺的核心工作,而熬煮又是浓卤的主要手段,盐灶则是观察煮盐技术的中心环节。

(一)盐灶类别

从文献资料和民俗学调查材料看,盐灶丰富多样:就形状而言,有独锅灶、条灶、牛尾灶、梅花灶、长灶、“T”形灶、楼灶、垄灶、田灶、窑灶、塔炉灶等;从燃料成盐的类型分,有炭花灶、炭巴灶、火花灶、火巴灶等;从灶上锅的数量分,有单锅灶、双锅灶、三锅灶、四锅灶、五锅灶……等,最多的有17锅灶。

独锅灶适合小规模的家庭盐业生产,但由于节能效率低下,为适应规模化产盐的需要,各地发展出了多种多样的高效盐灶,其中主要有三种扩充方式:一是将小型独锅灶扩大,增加火门扩大烧火面,最典型者如宋元时期熬制海盐的盐盘灶;二是从独锅灶向周边扩充,形成圆形、扇形、方形等团灶,典型者如梅花灶②梅花灶,制盐灶具。(1)云南井矿盐制盐灶具。灶四周置锅六口,中间放冷水锅一口,形似梅花。灶门一个,燃放48小时,可取盐六锅。铁锅每口重20~25公斤。(2)四川井盐灶具。中置千斤锅一口,周围置温锅四口,形似梅花。参见:宋良曦,林建宇,黄健,程龙刚.中国盐业史辞典[M].上海:上海辞书出版社,2010.;三是将灶加长,形成长条形,如条灶、牛尾灶、长灶、窑灶等,这类灶因与烧制陶瓷的龙窑有近似之处,我们将其统称为龙灶③白九江,邹后曦.制盐龙灶的特征与演变:以三峡地区为例[J].江汉考古,2013(3).。

(二)龙灶的演变

龙灶是盐灶中分布最广、热效最高、变化形式最多、延续时间最长、最为常见的盐灶。从考古发现来看,四川盆地的龙灶主要经历了以下变化。

1.单火道单排龙灶:从平底到斜坡

目前四川盆地考古发现的盐灶均为龙灶及其变体。最早的龙灶是重庆市忠县中坝遗址的“龙灶”,其中新石器时代晚期有6座,汉代有13座④孙智彬.重庆忠县中坝制盐遗址的发现及相关研究[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与中坝遗址的考古研究:第三集.北京:科学出版社,2013.。

从底部形态看,中坝遗址新石器龙灶为平底。汉代龙灶由火门、火膛、火道、烟道等几部分组成,底为斜坡底,但倾斜度因分段结构不同而有明显差异,最大的倾斜度来自于“火膛”“窑膛”结合部,通常可达70度以上。

中坝遗址未发现商周时期的龙灶。但山东寿光双王城遗址⑤山东省文物考古研究所,北京大学中国考古学研究中心,寿光市文化局.山东寿光市双王城盐业遗址2008年的发掘[J].考古,2010(3).、东营南河崖遗址⑥山东大学考古系,山东省文物考古研究所,东营市历史博物馆.山东东营市南河崖西周煮盐遗址[J].考古,2010(3).2008年均发掘有西周时期盐灶,以双王城遗址YZ1为例,该灶亦为平底,为增加抽力,两侧和后部共设3个烟道,其总长度达到了13米(BZY1)。或许可作为这一时期四川盆地龙灶的参考。

综合中坝遗址和双王城遗址的龙灶,可以认为早期龙灶的发展经历了由平底到斜坡底的变化,这应当与增加龙灶的抽力有关。即使同为平底龙灶,稍晚出现的山东西周盐灶也通过多达3个烟道来增加抽力。

目前发现的早期制盐龙灶遗迹均不完整。考古发现的汉画像砖中,成都市郊羊子山和邛崃县花牌坊出土的东汉盐业生产画像砖,画面内容相近,均为一长条形龙灶①高文.四川汉代画像砖[M].上海:上海人民美术出版社,1987.。幸运的是,近年在重庆市忠县乌杨汉墓群发现有盐灶模型的实物。这些盐灶模型由火门、观火孔、灶台、灶孔、烟道孔等组成,其中灶孔数量有5、8、9、10、12个不等②白九江,邹后曦.制盐龙灶的特征与演变:以三峡地区为例[J].江汉考古,2013(3).。这些盐灶画像砖和盐灶模型弥补了早期龙灶遗迹上部和顶部结构不明的遗憾。

2.龙灶的组合:从单火道到多火道

前面介绍的龙灶均为单火道单排灶,以此为基础,龙灶在发展过程中,为提高热效,各地在不同时期出现了多种龙灶组合。

单火道双排龙灶 重庆巫山麦沱墓地出土4件九眼龙灶模型③湖南省文物考古研究所,巫山县文物管理所.巫山麦沱汉墓群发掘报告[G]//重庆库区考古报告集:1997卷. 北京:科学出版社,2001.,陈家包墓地发现有1件九眼龙灶模型④资料现存重庆市文化遗产研究院。。这类灶有1个单火道火门,灶台前端凿一个灶孔,其后平行排列两行4个共8眼灶孔,后端横置3个小烟道孔。单火道双排龙灶有利于更好地利用热能,3烟道设计可以加大抽力,使灶内热量分布更均匀⑤巫山麦沱墓地的制盐龙灶,可能与巫溪县宁厂白鹿盐泉引水于巫山县城制盐有关。光绪《大宁县志·食货志》卷三引《舆地广记·图经》:“汉永平七年,尝引此泉(指宝源山咸泉)于巫山,以铁牢盆盛之。”光绪《巫山县志·古迹志》卷三十:“石孔,沿宁河山峡俱有。唐刘晏所凿,以引盐泉。”。单火道双排龙灶一直到清代仍可见,下文述及的云阳八锅田灶就属于这种类型,该灶较汉代麦沱的龙灶有所不同,增加了后部炉田部分。

双火道双排龙灶 《益州记》称南朝时四川地区“官有两灶二十八镬,一日一夜,收盐四石,如霜雪也”⑥乐史.太平寰宇记:卷八十五·陵洲·贵平县[M].北京:中华书局,2007.。两灶二十八镬应该就是两座各十四眼并列在一起的双火道双排龙灶。清代大宁盐场的龙灶可能是单火道。据文献记载,道光二年(1822)大宁盐场设灶201座,每灶煎锅3口,岁产盐1152万斤⑦魏远猷.大宁县志 [M].上海:上海古籍书店,1961.。而巫溪大宁盐厂的现代车间则发展为双火道双排龙灶,宁厂盐灶3号车间盐灶每排各6口锅⑧每排现存5口锅,后部灶孔已填平。据1999年的调查报道:5口锅后还有一孔未放置盐锅,应为6孔。参见:北京大学考古学系,等.1999年盐业考古田野调查报告[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与景观考古的初步研究:第一集.北京:科学出版社,2006.,排间距离较大,每排有自己独立的火道,火道后部有一方形“炉田”,炉田可起盛卤、浓卤的作用。近代云南民间熬盐,仍可见这种双火道双排龙灶,每排各3锅⑨唐仁粤.中国盐业史:地方编[M].北京:人民出版社,1997:图版14.。双火道双排龙灶通过加长烟道、并排共用隔墙的方法,有利于减少热量损失。

多火道多排龙灶 中坝遗址发现了排列有序的8座唐代盐灶,组成一个三列三排的窑群⑩四川省文物考古研究所,忠县文物保护管理所.忠县中坝遗址2000年度发掘简报[G]//重庆库区考古报告集:2002卷.北京:科学出版社,2010.,这类盐灶推测应为多火道多排龙灶。自贡燊海井现在仍在使用的圆锅灶(瓮笼灶),其前排盐灶均有独立的火道,后排盐灶与前排盐灶相连通,但比前排高,通过抽火、抽烟利用前者的余热,同时,最后排盐灶间又通过一条长烟道互相连接,这样就构成了三列四排的龙灶。重庆云安盐场东大井区制盐遗址D区7号“多下洞盐灶”①高健斌.重庆云安镇东大井区宋代至民国制盐遗址的发掘及相关研究[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与中坝遗址的考古研究:第三集.北京:科学出版社,2013.,时代为清代中叶至民国时期,残存4条灶前操作遗迹。多火道多排龙灶发展的极致可达十多个龙灶并排在一起,形成壮观的盐灶工厂,我们调查到的1985年停产的重庆市彭水县郁山盐厂遗址就是采用的这类龙灶的典型,新近发掘的彭水县郁山镇中井坝遗址B型盐灶就属于典型的多火道多排龙灶②重庆市文化遗产研究院,彭水县文物管理所.重庆彭水县中井坝盐业遗址发掘简报[J].南方文物,2014(1).。

3.龙灶余热利用:从淋灰法到淋土法

中国古代浓卤大都采用过淋灰法浓缩卤水。淋灰法在明代以前的海盐生产和井盐生产中均有广泛应用,明清以来,由于四川地区井盐生产开始广泛使用煤炭做燃料(使用天然气地区除外),采用淋土技术浓缩卤水的方法得到广泛发展。淋土法使用黄泥、炭渣等原料制成“土砖”“土壳”“土球”,放置在盐灶上烧红,不时以卤水浸浇,达到一定盐含量后,便成冰土。将冰土捣碎入桶(池)淋化,取汁沥出即成高浓度卤水。冰土是普遍使用煤作为熬盐燃料后,针对煤少焰多烟的特性,高效利用余热和炭渣的一种技术创新,在四川盆地的彭水、云阳、大宁、南阆、绵阳、三台等地区多采用此种技术。淋土法可能与北方山西一带池盐技术有联系,元代陈椿《熬波图》记浙江场海盐制卤,除摊灰法外,亦用摊泥法,当为淋土法之发轫。四川地区采用淋土法的灶型主要有以下几种:

垄灶 四川盆地北部、东部地区均盛行垄灶。《云阳县志》《云安盐场志》均载云安盐场有垄灶。云安盐场的垄灶是清乾隆二十四年(1759)为适应烧煤的需要,灶户王天渭、陶正帮从彭水县郁山盐场学习“烧垄法”引进的,灶身为长条形,一灶四锅③云阳县志编纂委员会.云阳县志[M].成都:四川人民出版社,1999.。盐锅的后面,用卤拌土制成泥砖,垒成“垄”形,表面铺上煤渣,利用余热浇卤浓缩,提高产量。云安盐场遗址2003年曾发掘出垄灶遗迹多座,4号灶上部残存炭渣和泥砖在一起的垄④中国国家博物馆,河北省文物保护中心.重庆云阳云安盐场遗址2004年度考古发掘简报[G]//重庆库区考古报告集:2004卷.北京:科学出版社,(待刊).。彭水郁山镇中井坝遗址的A型灶可能是垄灶向“泼炉印灶”(见下文)的过渡形态,该遗址共发现4座,其后部火道两壁由黄色黏土构筑,可能是烧垄时防渗的需要,此外,在火道南部平铺有土球,这又有泼炉印灶的特征。

泼炉印灶 重庆市彭水县中井坝遗址发掘的B型灶是多火道多排龙灶的典型,但又有所发展。该盐灶8个灶并排在一起,形成宽大的灶台,灶内后端周壁置“土壳”,熬盐时每隔一段时间,便要往炉上印水(即泼卤水)一次,盐水受热蒸发,结成的白色晶体叫“盐骨头”,结于泥内的叫“咸气”,即“冰土”。每烧一段时间,就要拆灶另修,并将挖出的“冰土”锤细,通过撼桶滤入锅内再煎熬⑤同治《彭水县志·食货》卷三:“取卤沃灶泥,日数次至十六昼夜乃取泥浸水煮成盐,一锅昼夜可得盐六七十斤至百斤不等,灶泥则随掘随砌。”“咸水皆入灶泥之内,次日则掘此灶土,浸水煎熬五日,而灶掘尽。又另行作灶,浸之掘之亦如前法。”见彭水县土家族苗族自治县档案局.彭水珍稀地方志史料汇编[C].成都:巴蜀书社,2012.。同治本《彭水县志》记载,这种做法叫作“泼炉印灶”,“灶以黄泥筑砌,一灶五锅,井水入锅不能成盐,以之浸渍于灶,咸水皆入灶泥之内”⑥同治《彭水县志》记载:“郁井盐灶之异在于泼炉印灶,灶以黄泥筑砌,一灶五锅,井水入锅不能成盐,以之浸渍于灶,咸水皆入灶泥之内。”见彭水县土家族苗族自治县档案局.彭水珍稀地方志史料汇编[C].成都:巴蜀书社,2012.。《涪陵地区盐业志》中复原的旧式泼炉印灶则为一灶双排6锅,后部有炉田和“甑子”①四川省盐业公司涪陵分公司编写组.涪陵地区盐业志[M].成都:四川人民出版社,1991.。带甑子的盐灶在民国初年的三台县三台场曾见用。

田灶 田灶是在垄灶基础上发展起来的。田灶改浇卤为灌卤,即用泥砖在原“垄”的位置上改成田畦形,上铺盐泥,中间砌埂隔为四格,田前有进火道,把余火引到田下,田内灌卤浓缩,田后开出烟孔②刘卫国.渝东古盐灶向现代真空制盐技术的演进[J].盐业史研究,2006(3).,一定时间后将“田畦土”挖出浸泡沥出得卤。与泼炉印灶相比,田灶减少了浇卤的工作量。云安盐厂遗址③资料存重庆市文物局三峡办。零星报道如重庆市文化局三峡文物保护工作领导小组办公室.重庆库区2001年度考古综述[G]//重庆库区考古报告集:2001卷.北京:科学出版社,2007.、云阳东大井遗址④高健斌.重庆云安镇东大井区宋代至民国制盐遗址的发掘及相关研究[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与中坝遗址的考古研究:第三集.北京:科学出版社,2013.发掘出多座清代中叶至民国时期的该类盐灶遗迹的实物。

灌灶 四川绵阳场有“灌灶”,其制卤之法有五:灌灶、灌炉、晒灰、沥水、取咸。其做法是在长灶上架锅五六口至十余口,两锅之旁凿以方坑,不时以盐水注入,使火烘干,卤气浸入灶土,至半月后将土挖出以盐水浸泡沥出,卤水便成⑤宋良曦,林建宇,黄健,程龙刚.中国盐业史辞典[M].上海:上海辞书出版社,2010.。灌灶与田灶的原理相近。

另外,据调查,重庆市忠县涂井盐厂砌“泥柱”,反复浇卤到一定含盐量后,再拆掉泥柱融卤。这种泥柱无疑具有冰土的作用,又具有早期塔炉灶的功能⑥北京大学考古学系,等.1999年盐业考古田野调查报告[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与景观考古的初步研究:第一集.北京:科学出版社,2006.。四川乐至场过去将水、泥、炭屑做成泥团,堆在炉上烘干,以水沃之,名为咸头泥,再将其融化沥卤,注锅煎盐⑦宋良曦,林建宇,黄健,程龙刚.中国盐业史辞典[M].上海:上海辞书出版社,2010.,是淋土法的另一种表现形式。

(三)龙灶功能分区

就常理推断,龙灶的功用无非是尽最大可能利用热能。即使在川南、川北一些用“火井”之气做燃料的地方,龙灶也时有所见。与川南、川北地区不同的是,四川盆地东部古代煮盐的燃料主要依靠柴薪,即使采取多种措施浓缩盐卤,要将卤水加热结晶为盐,仍然需要大量的燃料。在文献记载中,重庆地区的巫溪宁厂、彭水郁山、开县温汤等产盐地区,周边山坡因过度砍伐而成为“童山”⑧王象之.舆地纪胜:卷一百七十四[M].成都:四川大学出版社,2005.。在这种情况下,单灶煮盐因热量浪费较大,人们选择龙灶增加热能利用效率显系必然之举。

龙灶各部位的功能是不同的,而这种不同又主要取决于龙灶火力的分布情况。相对于烧制陶瓷器的龙窑而言,制盐龙灶中后部不能投柴,窑床坡度较小,所以火力分布不均。各种龙灶的结构虽有不同,但单体龙灶大体是由火门、火膛、火道、烟道等部分组成,热量最为集中的部分就是火膛,故火膛上面往往置成盐的煎锅。火膛之后为尾焰和灶烟通行处,热量较小,卤水蒸发慢,且越往后热能越递减,往往置“温锅”。煎锅的数量通常只有一口,根据灶型差异,也有两口的。温锅数量不等,根据灶的长短而定。

就锅形而言,煎锅和温锅有时候没有差异,但许多时候则有明显差异:大小是差异的主要表现形式。如四川资中场、金李场置锅煎盐,所设之牛尾灶、丁丁灶,其上置一口或二口大锅,另外还置三口小锅,前锅成盐,后锅温卤。云南场有一种专门的温锅叫作桶锅,桶锅煎盐时放在蒸发锅旁,利用灶上煎卤制盐的余热预热卤水⑨宋良曦,林建宇,黄健,程龙刚.中国盐业史辞典[M].上海:上海辞书出版社,2010.。考古发现的云安盐场遗址田灶,前部有一圆形大灶膛,后部分出两条小火道和烟巷,与文献记载相似。据《云安盐厂志》介绍:田灶每灶置圆锅6口或8口。6锅的灶膛安大圆锅1口,紧接烟巷安小锅5口,排列成一行形成“一条河”;8锅的灶膛安大圆锅2口,紧挨烟巷分岔成“两条河”,每排安小锅3口①刘卫国.渝东古盐灶向现代真空制盐技术的演进[J].盐业史研究,2006(3).。从考古发现的盐灶看,其结构应当为8锅大灶。这种一口大锅分出两排锅的形式,早在汉代巫山就出现了。麦沱墓群的9眼双排灶,最前面的独锅当为煎锅,后面的平行锅当为温锅。即使非龙灶的团灶中,这种温锅和煎锅也有分得很明显的。以梅花灶为例,民国初年资中罗泉井灶,“中置一千斤锅,周围四温锅或六温锅”②林振翰.川盐纪要[M].上海:商务印书馆,1916.。

早期盐灶也非灶口上所有的锅均煎盐。以保存较好的山东东营南河崖遗址Y4为例,该窑平面形状略呈“Y”型,中部束腰明显。由灶口、灶室、烟道三部分组成,其中灶室中部设有两个土台,将其一分为二,灶室前部空间宽大,灶室后部由于与两个烟道相连,长、宽空间均较窄。从出土的盔形器制盐陶器看,全部位于灶室后部,而灶室前部未见盔型器。笔者认为,该窑应该是在灶室前部以大型器物煎盐(前部底部有圆洞遗迹4个,可能是起支撑熬盐锅作用的),后部以小盔形器利用余热制作盐模③山东大学考古系,山东省文物考古研究所,东营市历史博物馆.山东东营市南河崖西周煮盐遗址[J].考古,2010(3).。

文献记载的盐锅也有煎锅和温锅之分。如《四川盐法志》载:“正锅旁别置一锅,曰温锅,先入水于内,俟沸,乃舀入正锅。”④丁宝桢.四川盐法志:井厂二·炭火煮盐图·煮花盐[M].上海:上海古籍出版社,1995.《四川通志》记彭水盐井“十四眼,煎锅一百五十八口,温水锅一百零一口”⑤常明,等.四川通志:卷六十八·食货[M].成都:巴蜀书社,1984.。在许多文献资料中,统计各地灶口和锅的时候,将锅分为大锅、中锅、小锅分开统计,因为这关系到征税问题。例如,民国初期《川盐纪要》有“锅大者曰千金锅……次者曰温锅,曰牛头锅。小者曰金盆锅”的记载⑥林振翰.川盐纪要[M].上海:商务印书馆,1916.。射蓬场熬盐“大灶置大平锅二口、二平锅一口;中灶置大平锅、二平锅各一口;小灶置大平锅一口或二平锅两口”⑦林振翰.川盐纪要[M].上海:商务印书馆,1916.。按大小分类的方法,一是可能确实因灶之大小而致锅的体积有所区别,另外一个很重要的原因就是煎锅和温锅往往有差异。

煎锅、温锅的大小差异也与龙灶的结构有关:火膛部分往往较宽大,目的是使锅尽最大可能接触热量;后部通常窄而长,是为了收束余焰和灶烟,加大抽力。此外,温锅的具体使用上,通常是从最后一锅的卤水逐渐往前锅转移,越靠前的温锅,卤水浓度越高,直至进入煎锅。为了使锅经久耐用,也有的煎锅、温锅轮换着用,称为“转水锅”,即在熬盐时,于灶上设大锅若干口,自火门由前至后排列。若首日用甲锅熬盐,乙、丙锅煎卤;则次日改用乙锅熬盐,甲、丙锅煎卤,按日循环使用⑧宋良曦,林建宇,黄健,程龙刚.中国盐业史辞典[M].上海:上海辞书出版社,2010.。

二、制盐流程中的其他遗迹

与盐业相关的考古遗迹较多,这里着重介绍以下四类。

(一)取卤遗迹

四川盆地的盐矿储量非常丰富,东到重庆万州、石柱,西至四川洪雅、盐源,北到仪陇、阆中、江油,南到四川长宁、重庆江津等区市县都有盐盆分布,主要可分为川东、川中、川西三大盐盆,这些盐盆就是制盐原料的主要来源,其卤水类别主要有黄卤和黑卤两种。古代四川盆地,人们利用盐资源的方式主要包括天然盐泉、凿井汲卤、煮石取卤三种。做过考古调查或发掘工作的只有前两种。

四川盆地东部天然盐泉出露较多,据南宋王象之《舆地纪胜》所记,就有夔州路涪州武隆县乌江“咸泉”、黔州彭水县的“盐泉”、南州军盐井江岸的“盐泉”、大宁监宝山的“咸泉”。现存比较著名的有重庆市巫溪县宁厂镇的“白鹿井”和彭水县郁山镇的“飞水井”,均是从崖壁流出。天然盐泉要为人所用,一般也需加以约束,如白鹿井出口处砌有龙头,卤水自龙头吐出,注入蓄卤池(龙池),故又称“龙井”。飞水井下有人工砌筑的小池,当为积卤以便笕输船运之用。

天然盐泉应是古人最早利用的对象,其中有的易受洪水影响,人们在泉眼周围用泥石筑成小围子,以隔开淡水,这应当就是人工井的萌芽。奉节县臭盐碛盐场位于长江滩涂上,冬出夏末,人们围木砌井,断续采煎①乐史《太平寰宇记》卷一百四十八引《荆州图记》:“八阵图下东南三里,有一碛,东西一百步,南北广四十步,碛上有盐泉,井五口,以木为桶,昔常取盐,冬出夏没,即其地也。”又光绪《奉节县志》卷十六《盐茶》:“县治东南八阵碛下,旧有盐井四口,龙脊滩南亦有盐井二口,冬出夏没,年久淤塞,咸丰初年乡民淘井试煎,产盐极旺,于是,每岁水落之时,编茅砌灶,比屋鳞次,蒸气成云,熬波出雪。”清末至民国初年,奉节设盐务委员,管理奉节场等盐场。,传言的八阵图或与此相关②刘卫国.奉节鱼复浦上的八阵图与盐灶[J].盐业史研究,2004(1).。重庆市武隆县白马镇的天然盐泉在枯水季节从乌江出露,但到丰水季节,盐泉为江水淹没,后来人们逐渐围泉造井,形成了盐井。重庆市忠县涂井乡红赤村境内的高井,处在汝溪河右岸枯水线以上不到1米的位置,经常处于被洪水浅淹的状态,人们就用石料打制成一个直径约60厘米,高约70厘米,厚约10厘米的圆圈,安放在盐泉出口的周围,有的研究者将这种井称为雏形井③刘卫国.试论渝东古盐泉向人工井的演进[J].盐业史研究,2002(1).。

凿井汲卤分为两个发展阶段。文献记载从战国末年李冰在成都平原开凿盐井始,至北宋中期,四川盆地一直采用的是大口浅井,大口浅井主要是围绕自然盐泉围井,或是利用浅层的盐卤浅挖大井,这种井主要采汲浅层卤水。成都羊子山和邛崃花牌坊出土的东汉画像砖上,清晰地描绘了当时大口浅井取卤的场景。四川盆地东部的重庆地区,由于盐卤资源多在地表出露或埋藏不深,一直到近代绝大多数仍然使用大口浅井。大口井中最大者当属四川省仁寿县陵井,“纵广三十余丈、深八十丈”④李吉甫.元和郡县图志:卷三十三[M].北京:中华书局,1983.,并使用牛皮囊提卤。早期大口井用木板箍井,文献记载奉节臭盐碛、万州长滩井均是“以木为桶”,即以木箍井⑤乐史《太平寰宇记》卷一百四十八引《荆州图记》:“八阵图下东南三里,有一碛,……井五口,以木为桶。”郦道元《水经注》记南浦县(今万州)西“溪硖侧(有)盐井三口,相去各数十步。以木为桶,径五尺,烧煮不绝。”。重庆市云阳县白兔井在大口井中颇为罕见,自汉代以来一直得到沿用。

目前经过考古发掘的盐井有多座,云阳县云安盐场的诸多盐井均以木板箍井⑥中国国家博物馆,河北省文物保护中心.重庆云阳云安盐场遗址2004年度考古发掘简报[G]//重庆库区考古报告集:2004卷.北京:科学出版社,(待刊).。其中云安盐场遗址2004年发掘的J1内边长130厘米,壁厚40厘米,四壁的筑法为先掏挖土坑,以三合土抹面,后层层搭建土板,木板间相互咬合连接,木板外侧抹三合土使之与土坑壁的三合土壁间形成空隙,内填小块毛石,再层层填筑而成。清代以来大口井多以石条砌井,考古发掘过的重庆云安盐井、忠县官井和四川省蒲江县白云乡盐井沟的1号盐井①成都市文物考古研究所.成都市蒲江县古代盐业遗址考古调查简报[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与景观考古的初步研究:第一集.北京:科学出版社,2006.均石砌井圈。盐井的平面形状多为方形和圆形,但也有八边形,多者可达十二边形。井框箍成后,上面一般要建井房,四面敞通,楼楣悬以方形或八边形的木盘,以备安装汲卤设备之用。

北宋中期后,四川南部地区出现了小口深井,也称“卓筒井”,卓筒井采用圜刃锉和冲击式钻头方式凿井,可利用地球深层的卤水资源。小口深井在川南、成都平原和川中地区均有大量分布。深井钻凿工艺复杂,技术难度极高,钻、凿、汲、治都有全套专用工具,这一技术至清代发展到顶峰,道光十五年(1835),四川自贡盐区钻成了世界第一口超千米的深井——燊海井。小口深井在重庆地区分布极少,清代以来,在彭水郁山等地区开始陆续出现小口井②张锐堂,等.彭水县志:卷三·食货[Z];彭水县土家族苗族自治县档案局.彭水珍稀地方志史料汇编[C]//成都:巴蜀书社,2012.,我们在调查中发现现仍存部分井口。

煮石取卤并不多见。王隐《晋书·地道记》记朐忍县(今重庆市云阳县)汤口:“入汤口四十三里,有石,煮以为盐。石大者如升,小者如拳,煮之,水竭盐成。”《后汉书·南蛮西南夷列传》载汶山(今四川省汶川县):“地有咸土,煮以为盐。”《太平御览》卷八百六十五《饮食部·盐》载:“汶山有咸石,先以水渍,既而煮之。”晚清至近代以来,有的盐场开始利用盐矿石制卤。

(二)输卤设施

一般用天车和云盘提取盐井中的卤水。天车是在绞盘车基础上发展而来的,利用畜力转动大型轮盘,再带动滑轮提卤,适用于小口深井,在四川自贡盐区至今可见。云盘是一种简易的滑轮装置,在汉代即已出现。云盘用人工拉拽提卤,适用于大口浅井,从一井一架发展到一井几架不等,云安盐场白兔井最多可以安装20架③云阳县志编纂委员会.云阳县志[M].成都:四川人民出版社,1999.。

晚近以来人工盐井的卤水分配管理权主要为投资者所有,一般按井总投资额、总股数、总滑轮架数、股权由盐井主权人分摊。天然盐泉的分配管理是一个很有意思的问题。宋淳化年间,大宁知监雷说设计出分卤板来分配白鹿井卤水,这个分卤板上最早有30个卤孔④王象之.舆地纪胜:卷一百八十一·大宁监·官吏人物:“本朝淳化中,知监雷说见人户汲泉,强弱相凌,多抵于讼,乃于穴傍创为石池以潴之,外设横板三十孔,承以修竹,谓之笕筒。”,后来逐渐增加到68个卤孔⑤巫溪县志编纂委员会.巫溪县志[M].成都:四川辞书出版社,1993.,这样就避免了因争卤而时发的纠纷,这既是引卤方法的一大改进,更是卤水管理办法的一大进步。

卤水提取出来后,输送到作坊一般用管道。文献记载和早期盐业调查的照片均显示,这些管道主要是用楠竹或斑竹通节逗榫后,用竹篾箍扎,外挂油灰,互相连通形成竹“笕管”。也有的使用木头挖空为凹形木槽,俗称“笕槽”。笕管、笕槽易损,一般需定期更换。清代晚期以来,开始用铁管代替竹笕。云安盐厂遗址发现有两段残竹管,毛竹制成,其中大管内壁附着有盐结晶,一端削成薄壁,可能用于管道接合。

架设输卤管道一般采用竹、木捆绑形成支架,在汉代制盐画像砖上就已经有类似的形象了。但在山区和绝壁地带,往往用“栈道”的形式架设卤管。连接重庆市巫溪县、巫山县的大宁河南段栈道就是典型的输卤遗迹⑥连山,李友梁.(光绪)巫山县志·卷三十·古迹志:“石孔,沿宁河山峡俱有。唐刘晏所凿,以引盐泉。”,这些栈孔共有6888个,近水平排列,按一定的坡度逐渐下降,绵延近80公里,其始凿年代甚至可能不晚于东汉⑦重庆市文物局,重庆市移民局,西安文物保护中心.三峡古栈道(下)[M].北京:文物出版社,2006.,现代的研究者亦多方论证其应为属于古代输卤遗迹①冉瑞铨.大宁河古栈道初探[J].四川文物,1989(2);任桂园.宁河栈道与煮盐铁盆刍论[J].盐业史研究,2002(4).。我们在调查重庆市彭水县郁山镇制盐遗迹时,在多个盐井附近都发现了安放笕槽支架的柱洞,从楠木井到中井坝制盐遗址间分布有下水沱、莲花岩、皮虎沱、王家沱4处输卤笕道遗迹,在鸡鸣井至后灶坝之间有黄泥泉、井房、后灶坝、岩上4处输卤笕道遗迹。四川省蒲江县白云乡盐井沟也发现有输卤笕槽遗迹,共分两类,一类是安放笕槽支架的柱洞,另一类是安放笕槽支板的基槽②成都市文物考古研究所.成都市蒲江县古代盐业遗址考古调查简报[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与景观考古的初步研究:第一集.北京:科学出版社,2006.。

为了解决竹笕转弯和卤水压力过大的问题,人门还发明了“别支”(亦称“笕窝”)装置,即在起始位置、转弯处和坡度较大的地方置木(石)盆,竹笕就可以任意转向。考古发现忠县的官井旁有蓄卤小池一座,池壁多年积淀灰白色钙化物,当为输卤石盆。为解决笕管过江问题,文献记载宋代嘉定元年(1208),盐官孔嗣宗为解决大宁盐场卤水过江的需要,开始使用竹篾绞织成碗口粗的牵藤,绷紧固定在两岸,然后将竹笕吊在上面,一藤一笕为一虹,连缀至数十百根,谓之“过篊”③王象之.舆地纪胜:卷一百八十一·大宁监·景物注[M].成都:四川大学出版社,2005.。

也有使用人工运输卤水的。在一些产量较小的井和家庭作坊,往往卤水汲出来后,用挑或背的方式输卤。在一些交通不便的地方,也使用船运卤水。彭水县郁山镇“飞水井”曾以船载卤,文献载其“隶籍于井者,以小舟泊飞水”④张锐堂,等.彭水县志:卷十一·艺文志[M];彭水珍稀地方志史料汇编[C]//成都:巴蜀书社,2012.。

(三)蓄卤遗迹

卤水输送到盐场后,需要暂时先存储起来。文献记载和晚近时期有用大木桶者,考古调查发掘所见均剩蓄卤池。

重庆市忠县中坝遗址发现各类坑壁抹黄黏土的坑槽遗迹,时代从新石器晚期延续到战国时期。中坝遗址各时代的储卤遗迹有一些区别:新石器时代的蓄卤坑在坑壁和底部敷2.3~3.5厘米厚的黄黏土,底部置一定数量的石块,口径约1~2米,底小,高度约1米多;商周时期的蓄卤坑也在坑壁及底敷黄黏土,但较新石器小,有的坑内还用缸、瓮等残器为内壁进行使用,这些器物的内壁,常常发现有灰白色的钙化物。东周时期的蓄卤池多为长方形,坑壁用黄黏土加工,亦常有灰白色钙化物痕迹。

笔者曾参与重庆市忠县哨棚嘴遗址1997年度的发掘,在发掘中发现新石器晚期遗存中,也见有与中坝遗址新石器晚期相近的灰坑,坑壁涂抹黄黏土⑤北京大学考古文博院三峡考古队,等.重庆忠县井沟遗址群哨棚嘴遗址发掘简报[G]//重庆库区考古报告集:1997卷.北京:科学出版社,2001.遗憾的是,哨棚嘴遗址的简报并未详细报道这部分灰坑抹黄黏土的细节。,现在哨棚嘴遗址一带并不出产盐卤,考虑到附近瓦渣地遗址等出土大量两周时期的制盐遗物⑥北京大学考古学系三峡考古队,忠县文物保护管理所.忠县瓦渣地遗址发掘简报[G]//重庆库区考古报告集:1998卷.北京:科学出版社,2003.,所以不排除该遗址附近早期有盐卤存在的可能,当然也不排除其卤水来源于井河内的中坝,井河入长江口就在哨棚嘴遗址附近。

在调查四川盐源县黑盐井时,发现有人工砌筑的方形卤水池,周围还残留有少量木桩⑦四川成都文物考古研究所,四川凉山州博物馆.四川盐源县古代盐业与文化的考古调查[J].南方文物,2011(1).。重庆市云阳县云安镇东大井遗址发现有宋代(池56)、宋元时期、明代至清代中叶、清代中期至民国共4个时期的多座“卤水澄滤池”,坑壁往往涂抹黏土,也有的有灰白色钙化物⑧高健斌.重庆云安镇东大井区宋代至民国制盐遗址的发掘及相关研究[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与中坝遗址的考古研究:第三集.北京:科学出版社,2013.。

通过对部分遗址出土灰白色钙化物进行科学检测,可以确认卤水池内的应为卤水中所含钙、镁、磷等杂质沉淀聚集的结果。而坑壁普见的黄黏土,其主要作用是防渗、防漏。中井坝遗址盐灶上的卤水沟、A型泼卤印灶后部炉底往往也可见到黄黏土,这应当与泼卤制盐技术有关,同样意在防渗。中井坝盐业遗址木柱柱洞周围也往往以黄黏土填充,表明黄黏土还具有防腐蚀的作用。此外,在使用土壳与土砖浓缩卤水的地方,黄黏土也是制冰土的原料之一,清代以来使用煤为燃料的制盐作坊,黄黏土也是制作煤球的重要掺合料。重庆巫溪大宁盐场在上世纪40年代时,每年需黄土40万斤,用以调合灰炭,可见制盐规模之大。

蓄卤遗迹还可以按制盐流程分为两大类:一是原卤池,盛放卤源地运输而来的卤水,例如郁山中井坝遗址发现的H1位置最高,当为原卤池,可能直接承盛飞水井等笕输而来的卤水,再顺势入灶淋浸“土壳”;二是浓卤池,盛放经过浓卤工艺后的卤水(如经过淋煎后的卤水等),例如郁山中井坝遗址发现的H2,该池池底在所有卤水池中最低,可能就是盛放从淋卤坑(H3、H4)浓缩后流来的卤水,这应当是卤水在池中的最后一道工序。云安盐场遗址2004年度发掘的14号池,先掘竖穴土坑,在坑周用厚5厘米的木条做壁,抹以5厘米的三合土,近口部以长短不一的小石条砌筑四周,周壁内有5~7厘米厚的卤水结晶层,为使用过程中形成,该坑应为存储浓缩后的卤水之用。此外,无论是哪种类型的蓄卤池,大多数情况下它们也都同时兼有风晒功能,以进一步提高卤水浓度。

(四)淋卤遗迹

制盐的核心是浓缩卤水。在正式熬煎之前,人们会采用各种方法尽量使卤水浓度变高,以减少熬煎时间,节约能源。宋元以来,除海盐等开始用晒畦法浓卤外,井盐仍主要采用淋煎法浓卤。

淋煎法浓卤至少包括两种方法:淋灰法和淋土法。淋灰法是将含盐的卤水淋浸到草木灰,或将草木灰布撒到含盐土上,使草木灰的含盐量提高,再淋卤溶解沉淀,得到较高浓度卤水的一种方法①元代陈椿《熬波图》、明代徐光启《天工开物·作咸》均有记载。另参见:王青.淋煎法海盐生产技术起源的考古学探索[J].盐业史研究,2007(1).。淋灰法是将盐灶内柴草等燃料燃烧后的二次利用。之所以使用草木灰,一是它本身有余热,淋卤过程中有利于卤水的蒸发;二是草木灰含有氯化钾、氯化钠等大量盐分;三是其中的一些化学成分可将卤水中的氯化钠固化下来,进一步提高浓度,然后再通过滩晒、自然阴干等方法,淋卤汁得到高浓度卤水。淋土法大多是将黏土、煤炭渣等调和,制成土砖、土球和泥板等,置于盐灶的相应部位,利用煎盐的余热,将土砖等加热,并不断以卤水淋浸之,使卤水蒸发,氯化钠等就凝结在内,取出土砖等再淋卤汁溶解,提高卤水浓度的方法。

淋灰法在明以前的海盐和四川盆地的井盐生产中是比较常见的浓卤方法,明清普遍使用煤炭做燃料后,淋土法得到广泛应用。文献记载淋灰法与淋土法在溶解时,均需使用深、浅二坑,明徐光启《天工开物·作咸》记:“凡淋煎法,掘坑二个,一浅一深。……深者深七八尺,受浅坑所淋之汁,然后入锅煎炼。”

淋灰法至少从新石器时代以来就已经产生。中坝遗址有的坑内堆积有深厚灰烬土,可能就是淋灰法浓卤留下的淋卤坑。这些坑内堆积往往上层为灰土,下层为灰烬土,厚约40厘米。这种坑应是溶解淋灰的土坑,也可能是盛放淋灰后得到的高浓度卤水,坑底的石块,是为在舀卤过程中,防止下部沉淀物沉渣泛起而放置的石头。此外,中坝遗址新石器晚期至商周时期的蓄卤深、浅坑均可见,虽资料未明示两种坑的位置关系,但想必与《天工开物》所记应相似。

云安东大井遗址发现有多座宋至民国时期的“卤水澄滤池”,其中多数应为淋卤遗迹。这些卤水澄滤池有二池(坑)、三池(坑)成组两种形式,池(坑)间以小孔或筒瓦接制的管道相连通。二池一组如宋代的池57、H4,池53、54,清代中叶至民国时期的池8、11,池(坑)间均有高低落差,高池(坑)底部有孔或管道与低池(坑)口部相连。三池一组如宋代的池51、52、58,池51、52之间存在叠压关系,实为高池二次维修改造的结果。2004年发掘的云安盐场遗址A型池、B型池由2~4座不等的池组合而成,共有6组,B型池全部或部分可以互通,部分水池内有浅坑。报告推测A型池用途为浸泡“垄”土或“冰土”的浸泡池,B型池是用来滤澄成品盐的滤澄池,笔者认为这类遗迹均为淋卤坑。

中井坝盐业遗址H3、H4号蓄卤池均为深、浅两坑相连,其中H3隔墙底部仍见孔洞相通,且坑内堆积包含有较多的煤渣及少量的草木灰,其深坑底部往往还有更深的小坑,当起承接沉淀物的作用。由此可以推断,这种两坑相连的池,其浅坑当为淋煎冰土之池,深坑则 “受浅坑所淋之汁”,并起沉淀作用。

四川蒲江县白云乡盐井沟1号井也有类似的发现,该井附近发现有盐池,建在盐井上方的基岩上,用石板砌置而成,中部用石板相隔,将卤池分为两个方形小池,或许其功能亦当为淋煎之用。

(五)作坊建筑

从考古发现和现存作坊看,制盐作坊通常以盐灶为中心布置相关建筑。这些作坊建筑在忠县中坝、彭水中井坝、云阳云安等遗址都有一定的发现,而以中坝遗址发现最多,据称有“数以百计”。

中坝遗址的作坊建筑大多有一定的分布范围,呈长方形或方形。作坊的地面很难有全部平整一致的,它们大都四周略高,中间略低,有的甚至分布在斜坡上呈倾斜状。地面往往有灰白色硬面,且随时间推移逐渐变硬,至战国时,变得硬如岩石①孙智彬,左宇,黄健.中坝遗址的盐业考古研究[J].四川文物,2007(1).。在房址范围内,往往发现有用火痕迹,但这些痕迹都有别于灶或火膛。

中坝遗址还有一些“柱洞”遗迹值得注意。一种是在作坊建筑的地面范围内,柱洞排列没有规律,至今未发现一例封闭呈一定形状的,而且,在部分地方很密集,人在其中,活动不便。另一种是在作坊建筑外,从新石器晚期至春秋战国都有一定分布范围,但分布的规律极不明显。其中新石器时代晚期的柱洞分布范围不大,柱洞也相对较稀疏,经夏、商,发展到商末周初时,分布范围广泛,密度越来越大,在9米×9米的探方范围内,有大小不等的“柱洞”多达上千个。西周中晚期至战国,柱洞密集程度逐渐减小。

中坝遗址作坊建筑应是盐业生产的作坊。其中的白色硬面的来历较为复杂:四川盆地东部的盐和卤水中的主要杂质是镁、钙和钾、碳酸根等离子或离子团②孙智彬.忠县中坝遗址的性质:盐业生产的思考与探索[J].盐业史研究,2003(1).,这些物质与草木灰中的碳酸钠或碳酸钾等发生化学反应,生成难溶性的碳酸钙或碳酸镁,同时析出更多的氯化钠,这就进一步提高了含盐量。中坝遗址的X射线荧光分析试验表明:作坊(F270、F198、F226)和卤水槽(M75)等生产遗迹的土壤,与非生产遗迹(T0202第20层)的土壤相比,它们的钙、镁含量特别高③傅罗文,等.中国早期盐业生产的化学证据[G]//考古发掘与历史复原:法国汉学:第十一辑.北京:中华书局,2006.。碳酸钙或碳酸镁会在成盐过程中沉淀或析出,附着在器具等表面,大多数时候也被捞出丢弃在作坊等地面,从而形成钙化物硬层。

中坝遗址作坊内的所谓用火遗迹,主要是各类灰烬,或为用淋灰法浓卤、以及下文将要提到的盐模余热后的灰烬。关于室内外的大量“柱洞”,我们将结合下文器具的讨论对其功用予以说明。

三、制盐遗物

制盐遗物主要分为熬盐器具与盐模器具,同时也存在一些辅助工具,如中井坝遗址发现有铁耙,云安盐场遗址发现有一些青花瓷碗,但不能区分其具体功能,且数量较少。

(一)盐锅

盐锅有温锅和煎锅之分,但一般除有大小、厚薄差异外,同时期的形状和质地多数没有区别。研究者提出过多种四川盆地先秦时期盐灶上的各种熬盐锅意见,但多偏向于尖底杯等小型的陶容器。小型陶容器如用于煮盐,其受热面窄,卤水容量小,成盐量极低,熬制过程中需频繁添加卤水,这些不利于提高劳动效率。先秦时期四川盆地与盐有关的小型陶器有尖底杯、小口圜底罐,可能还包括尖底盏等,这类器具很可能并不是熬盐器具,而是盐模用具(详见下文)。笔者认为,在四川盆地当时已经普遍使用较大的陶釜、陶罐等作为炊煮用具的时候,先民没有理由仍然使用热效和劳动效率极低的小型器具煎盐。从龙灶的结构看,从新石器时期到晚近时期,功能延续性是很明显的,因此笔者倾向于在先秦时期也使用较大型的陶器煎盐。

1.煎盐陶器

在陶器制盐的时代,煎盐器具应像炊煮器具一样,通常都倾向于圜底器或三足器。重庆地区新石器时代晚期缺少大型圜底器和三足器,不排除使用平底器、尖底器的可能。有学者认为,深腹缸可能是新石器时代末期的熬盐器具①孙华.渝东史前制盐工业初探:以史前时期制盐陶器为研究角度[J].盐业史研究,2004(1).。法国国立科学研究院的盐业考古专家顾磊(Pierre Couletquer)在中坝遗址参观考察后指出,深腹缸的底部部分,与他在非洲看到的盐业生产工具十分相象②孙智彬,左宇,黄健.中坝遗址的盐业考古研究[J].四川文物,2007(1).。日本绳纹时代晚期有一种制盐陶缸③近藤义郎.陶器制盐的研究[J].(台湾)陈伯桢,译.盐业史研究,2003(1).,大口、直壁、小平底,与三峡地区的深腹缸器型很接近,只是相对更小一些,器壁更薄一些。明清及民国时期,甘肃盐场煎盐用铁锅,口大、底尖、略呈喇叭状④宋良曦,林建宇,黄健,程龙刚.中国盐业史辞典[M].上海:上海辞书出版社,2010.,其外形与重庆地区新石器晚期的深腹缸(该类器型由小平底发展到尖底)颇有相近之处,或可为深腹缸是熬盐锅的说法提供印证。

商代至战国时期,重庆地区普见大口圜底罐或釜,一般底部烟炱痕明显,其主要用途是炊器。但在一些盐业遗址里,它主要起熬盐作用。这类陶器在中坝遗址数量较多,一般均为大花边口、束颈、鼓肩、深腹、圜底,器身满饰绳纹,胎较厚,含粗砂,器壁内灰黑,是煎盐的理想器具。

船形杯是一种有争议的制盐工具。船形杯主要盛行于商代晚期至西周早期,有人认为它应为炼铜坩埚⑤重庆市文物考古所,丰都县文物管理所.丰都石地坝遗址商周时期遗存发掘报告[G]//重庆库区考古报告集:1999卷.北京:科学出版社,2006;杨小刚,等.重庆彭水徐家坝遗址出土商周时期的船形杯功能研究[J].文物保护与考古科学研究,2012(1).,也有人认为是煎盐工具⑥孙华.渝东史前制盐工业初探:以史前时期制盐陶器为研究角度[J].盐业史研究,2004(1);陈伯桢.中国盐业考古的回顾与展望[J].南方文物,2008(1).,还有的倾向可能属于盐模用具⑦白九江,邹后曦.三峡地区的船形杯及其制盐功能的初步探讨[J].南方文物,2009(1).。与船形杯相类似的器物在世界其他盐业遗址中有发现⑧奥利维,科瓦希克.法国洛林de la Seille 的制盐陶器Briquetage:欧洲铁器时代盐的原始工业生产[J].南方文物,2008(1).,虽然中坝遗址迄今未见船形杯资料公布,但在同时期与制盐相关的一些遗址中有零星发现。忠县乌杨墓群西汉的龙灶模型上,其中一件陶灶的第一孔灶眼上,可见两件互相扣合的似船形杯的器具,为其煎盐功能说增添了新证据①白九江,邹后曦.制盐龙灶的特征与演变:以三峡地区为例[J].江汉考古,2013(3).。

2.牢盆

《史记·平准书》有“因官器作煮盐,官与牢盆”的记载。牢盆的形状为“底锐、似半瓮状”②陆游《入蜀记》载:“(巫山)县廨有故铁盆,底锐,似半瓮状,极坚厚,铭在其中,盖汉永平中物也。”但“底锐”与“半瓮状”的记述自相矛盾,考虑到该器曾用来植“莲芡”,疑底锐实为底钝之误。。从考古发现看,四川蒲江县五星镇出土有汉代铁盆,为深腹平底盆形器,口稍大于底,口径131 厘米、底径100厘米、高57厘米、壁厚3.5厘米,重达400余斤。该盆内壁还铸有隶书“廿五石”3字③龙腾,夏晖.蒲江县出土汉代牢盆考[J].盐业史研究,2002(2).,在宋人洪适《隶续》中有相同记载,应是当时牢盆的统一容量④洪适.隶续:卷十四:“修官二铁盆款识”,所附铭文有“廿五石”、“廿五石廿年修官作”。。此外,宋代巫山县廨有重达“三百五十斤”的“巴官铁盆”,黄庭坚《盆记》记其年为汉永平年间,宋赵明诚、洪适、陆游均对该牢盆有考证⑤赵明诚.金石录:卷十四[M].上海:上海古籍出版社,1987;洪适.隶续:卷三[M].上海:上海古籍出版社,1987;陆游.渭南文集:入蜀记·卷四十八[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2005.,《舆地广记·图经》也记汉代曾将宁厂盐泉引至巫山,“以铁牢盆盛之”煎盐。从重量看,巫山县廨牢盆与文献所载“巴官铁盆”为“三百五十斤”(自铭),蒲江牢盆重量与之虽略轻,但考虑经过两千余年锈蚀,其原始重量应之相当。这样看来,汉代“官与牢盆”系统一铸造,其形制、重量、大小基本上是一致的。

牢盆还见于成都市郊羊子山和邛崃县花牌坊出土的东汉盐业生产画像砖,两者均有一长条形龙灶,其中羊子山者上承圆形牢盆5口,而花牌坊者灶身残缺,仍余牢盆2口⑥高文.四川汉代画像砖[M].上海:上海人民美术出版社,1987.。牢盆的实物模型在忠县乌杨墓群和巫山陈家包墓群龙灶上看得很清楚,灶在出土时上面就叠置有“钵形器”,钵形器恰好能平置在灶孔上。钵形器形状为圆形,敞口或微敛口,平底,腹较深,底小于口,显然就是文献中记载的“牢盆”模型,也与蒲江县汉代铁盆实物非常接近。日本古坟时代后期至奈良时代早期,盛行船冈式制盐陶器,其中一种大口平底钵,除体量较牢盆小得多之外,其形态亦颇与牢盆相近⑦岸本雅敏.古代日本盐的流通[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:国际视野下的比较观察:第二集.北京:科学出版社,2010.。

结合乌杨墓群西汉龙灶模型上“牢盆”互相紧靠、布满整个灶面的情况分析,其反映的5孔灶实物长度至少不低于650厘米以上,12孔灶不低于1560厘米;那么,中坝遗址西汉龙灶上应可置5~10口不等的牢盆(据已经公布的长度推测)。

3.镬、盐盘、镶锅、圆锅、平底锅及其他

南北朝时,四川盆地熬盐可能使用镬。《益州记》“官有两灶二十八镬”的记载是明证⑧乐史.太平寰宇记:卷八十五·陵洲·贵平县[M].北京:中华书局,2007.。在四川盆地东汉至六朝时期常出土一种铁釜,是当时一般家庭较为常见的炊煮器,而镬当为大釜。宋代时,镬在一些地区的家庭制盐作坊中使用较多。《建炎以来朝野杂记》记宋代淮浙有“镬子盐,亭户,小伙一灶之下无虑二十家,家皆有镬,一家通夜必煎两镬,得盐六十斤。”宋代大宁盐场亦用镬煮盐,《太平寰宇记》载:“山南东道夔州路大宁监,本夔州大昌县前镇煮盐之所也。在县西南山岭峭壁中,有盐泉,置镬煮盐。”云安盐场2003年度曾发掘出一宋代铁器,敞口,斜壁,腹较深,底近圜,可能就是当时的熬盐器具——镬①现存重庆市云阳县文物管理所。。

唐宋元时期,海盐熬煮的器具普遍改为盐盘。宋代徐度《却扫编》始记,元代陈椿《熬波图》亦载。关于盐盘的形状,明代李时珍、宋应星均有记载②明李时珍《本草纲目》引宋代苏颂《图经本草》:“煮盐之器,汉谓之牢盆,……横丈深尺,平底,置于灶背,谓之盐盘”。宋应星《天工开物》:“其盆周阔数丈,径亦丈许。以铁打成叶片,铁钉拴合。其底平如盂,其四周高尺二寸。”,为平底、浅腹、大口之器,由多块铁片组合而成。铁制盐盘称“盘铁”,也有编竹为盘,涂蛎灰或石灰的。盘铁在江浙沿海一带多有发现。四川蒲江白云乡盐井沟灰沙嘴遗址出土有“铁锅”残片2件,时代为唐宋时期,内壁粘附有较多盐渣,外壁有烧结的炭渣,底厚0.9~1.3厘米,推测“应属平底铁锅类”③成都市文物考古研究所.成都市蒲江县古代盐业遗址考古调查简报[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与景观考古的初步研究:第一集.北京:科学出版社,2006.。但究竟属于牢盆、镬,还是盘铁?似难定论。

民国时期,四川盆地又开始出现一种平底锅,这种锅一般为圆口,浅直腹,锅边上立,平底。《川盐纪要》记射蓬场据灶不同用“大平锅”、“二平锅”⑩林振翰.川盐纪要[M].上海:商务印书馆,1916.,或许就是这种平底锅。从四川自贡燊海井1999年的调查材料看,燊海井用的是圆口平底铁锅,锅口直径为102厘米、深28厘米,而自贡冲潭村盐厂1940年以前也使用的是圆口平底锅,直径为150厘米⑪笔者2010年参观燊海井时,已改用普通的圆口圜底锅。1999年的调查材料参见:北京大学考古学系,等.1999年盐业考古田野调查报告[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与景观考古的初步研究:第一集.北京:科学出版社,2006.。笔者于2013年9月在日本东北松岛盐灶神社考察时,亦曾见到有类似的平底锅,其历史有上百年之久。据了解,圆口平底锅很可能是从日本传入天津长芦盐场,后再引入四川的。

从20世纪40年代开始,一种新型的方形、长方形平底锅开始逐渐出现,并在各大盐场逐渐盛行。20世纪70、80年代以来,因为方形平底锅生产量渐少,部分仍采用较为传统制盐的盐厂,逐渐改为普通的家用圆口圜底锅,直至倒闭。

总体来讲,由于卤水中杂质往往较多,古代即使采用了各种方法提纯①据卤水成分的不同,各地创造了不同方法来提纯卤水,如自贡燊海井在煎锅中加入豆浆,卤水表面会较为集中出现一层泡沫,再将这层泡沫捞出即可提纯,而云阳盐厂使用生石灰祛除杂质。参见:北京大学考古学系,等.1999年盐业考古田野调查报告[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与景观考古的初步研究:第一集.北京:科学出版社,2006.,在熬煮过程中,依然会有很多杂质混合在盐分中,有的容易板结在锅底,为了便于铲除盐锅巴,同时,也为有利于受热均匀,自铁器产生以后,熬盐锅一般多倾向于使用浅圜底或平底。

(二)盐模器具

先秦时期,我国的盐就有形盐和散盐之分。《周礼》有“宾客供其形盐”的记载。这里的形盐,就是指制成一定形状的盐。形盐需要模具才能制成,四川盆地考古发现的先秦时期的一些陶器,就应当是这类模具。

1.深腹缸

正如上文所言,新石器时代晚期的敞口深腹缸很可能是煎盐器具。像深腹缸这类大型器具,结合下文对中坝遗址“柱洞”的理解,同时也不排除兼具盐模器具的功能。

作为盐模器具的分析有以下几点理由:其一,深腹缸在中坝遗址出土数量巨大。据介绍,这类器物约占出土的同时期陶器总数的68.2%②孙智彬.中坝遗址的性质与环境关系研究[J].科学通报,2008,(53).。另外,考古工作者对中坝遗址DT0202探方第65层的一个面积为1平方米内进行了抽样统计,共出土了3600片陶缸的残片,其中125片为口沿残片。根据这些口沿残片的残高统计,其中最多有5个完整器。陶缸在中坝遗址新石器遗存中随时间亦呈现稳定增长趋势③傅罗文.专业化与生产:若干基本问题以及中坝制盐的讨论[G]//南方民族考古:第六辑.北京:科学出版社,2010.。大量的、单一的器类堆积,只有存在一定规模的工业化生产的情况下才可能出现,而且通常是作为易损的盐模器具出现。单纯的熬盐器具,由于多数情况下可以反复使用,所以往往并不见这种堆积(除熬盐、制模两步工艺合一外)。其二,深腹缸从东起重庆市巫山县(甚至鄂西峡江地区)、西至重庆市合川区、南至重庆市酉阳县的广大范围内,均有这类陶器。一般来说,熬盐器具主要存在于盐业生产遗址里。深腹缸能够在广阔范围内传播,正是因为制盐模具参与了盐的运输和销售的结果。同时,我们也观察到,深腹缸距盐业生产遗址离程越远,考古发现的数量越少,在该遗址中同时期陶器的比例越低④新石器遗址中,除中坝遗址外,重庆市奉节县老关庙遗址也很可能是一个与制盐相关的重要遗址,因为该处遗址附近就是历史上很有名的、且得到一定开发利用的臭盐碛(旱八阵),故老关庙遗址的深腹缸数量多而比例高。,这也正是销售边缘效应递减的结果。其三,深腹缸的形态有利于其兼具盐模。深腹缸以夹粗砂红褐陶为主,器外壁饰绳纹,唇部多饰绳纹且纹痕很深、呈花边或锯齿状,底部多呈小平底或柱状与尖底。缸的体量都较大,一般口径在30厘米,高度在50厘米左右,其早期形态底径在3~5厘米左右,晚期演变为尖底后,根部直径一般在1~2厘米左右。总体来看,深腹缸的稳定性极差,因此很可能是与遗址所谓的“柱洞”配合使用的,而在下文的讨论中,我们会看到“柱洞”与盐模制作工艺有关。

但是,缸作为大型盐业器具参与盐的烘烤与盐模器具,仍有许多难以解释的问题存在,关于这方面的探讨,还需要更多的直接证据。

2.尖底杯

商代至西周早期,尖底杯成为中坝遗址普见的堆积和器物。尖底杯是一种圆锥形、直口、尖底的陶质容器。目前学界大多数同意尖底杯是一种与盐业生产相关的器具,但至于它在其中扮演的角色是什么,究竟有何种功能?仍未有统一意见。大体说来,主要可以分为两种观点:一种认为尖底杯是制盐工具,制盐的具体方式又有晒盐①孙华,曾宪龙.尖底陶杯与花边陶釜[G]//巴渝文化:第四辑.重庆:重庆出版社,1999.和煮盐②无专门文章论及尖底杯煮盐,但李峰等开展的尖底杯熬盐试验,似乎说明他们是以其为熬盐器具作前提的。之分歧;另一种认为尖底杯不是直接生产盐的工具,而是制作盐模的器物③白九江.尖底杯在古代制盐工艺流程中的功能研究[J].盐业史研究,2010(2).。忠县中坝遗址是出土尖底杯数量最多的遗址之一,在该遗址商周时期文化堆积中,尖底杯也是该时期数量最多的一类器物。据1999年发掘的DT0202探方中1米×1米采样区统计,从第56层开始出现角状尖底杯。但直至第51层,其总量仅占该层陶器的5%,第50层增至23%,第49b层激增至75%以上,第49a层时锐减至7%强,取而代之的是此前仅占5%左右的大口短身尖底杯,第49a~48层,后者跃升至25%,此后迅速回落并走向消亡。巨大的尖底杯堆积景观也出现在忠县邓家沱遗址,在一个面积不足60平方米、体积约20立方米的单位中集中出土2万余枚,而其他类型的器物则不足百件④李峰.忠县邓家沱遗址西周时期文化遗存的初步认识[C]//重庆2001三峡文物保护学术研讨会论文集.北京:科学出版社,2003.。对于尖底杯(包括下文的小圜底罐)曾有两种流行认识:一是晒盐,二是煮盐。但其实这两种认识都有偏差,无论是从气候、劳动效率、热效率、产盐量、其他对比资料以及大规模商品化生产盐来看,尖底杯不可能是熬煮器具。

笔者观察过大量尖底杯上的微痕⑤白九江.尖底杯在古代制盐工艺流程中的功能研究[J].盐业史研究,2010(2).,发现许多尖底杯杯身上下颜色、火候有明显差异,分界总是出现在器身上下部,有很强的规律性,应当是二次过火造成的结果。同时,可以判定二次过火是在还原焰条件下形成的,因为尖底杯上下颜色差异主要表现为下部颜色较深,上部颜色较浅,应当是杯底受火的氛围与杯身不同造成的。由此,我们可以判定,尖底杯应当不是直接放置在“盐灶”上使用的,因为作为盐灶,熬盐时需要多次投柴,无法封闭,是形成氧化焰的理想场所,也就无法形成尖底杯下部的灰黑色痕迹。因此,综合下文要谈到的情况看,笔者倾向于尖底杯是制作盐模的工具,尖底杯颜色上下的差异,是尖底杯在“柱洞”或插入灰烬中时,灰烬余热渗炭所致。

3.小口圜底罐

圜底罐是重庆地区青铜时代的一种重要陶器,从口沿看,有素口和花边口两种;从体积看,有大口圜底罐和小口圜底罐两种。在盐业遗址里,大口圜底罐可能充当熬盐器具,小口圜底罐则充当盐模器具。

小口圜底罐的变化序列明显,主要盛行时代在东周时期。在盐业遗址中,其堆积特征与尖底杯相似。仍以忠县中坝遗址DT0202探方为例,从49a层开始,厚胎花边口圜底罐逐渐成长起来,代替了尖底杯堆积,自49a~35b层,大小不甚匀称的花边口圜底罐成为主流,比例占50%~80%以上⑥李水城.近年来中国盐业考古领域的新进展[J].盐业史研究,2003(1).。

研究者们检测了中坝遗址出土的两个圜底罐(分别出自H457、H509),并与四川自贡发现的一个煮盐平底锅(YG2)的残留物以及2002年在重庆云阳一家现代盐业生产地的生石灰废料场收集到的残留物进行了对比,发现它们具有相同的物相,且所有CaCO3的衍射峰都与文献中报道的一致①孙智彬.忠县中坝遗址多学科综合研究的实践与探索[C]//中国考古学会第十次年会论文集.北京:文物出版社,2008;傅罗文,等.中国早期盐业生产的化学证据[G]//考古发掘与历史复原:法国汉学:第十一辑.北京:中华书局,2006.,这充分说明中坝圜底罐是与制盐有关的器具。

小圜底罐与菲律宾保和岛②安德烈·严科夫斯基.传统技术和古代器物:菲律宾中部保和(Bohol)岛的制盐业和陶器生产的民族考古学研究[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:国际视野下的比较观察:第二集.北京:科学出版社,2010.等地区近现代制盐陶器类似,菲律宾保和岛土法制盐在灶前部置一口平底铁锅,内盛放盐水,以便快结晶时转装到灶后部一个个的盐罐中,这个例子证明即使小圜底罐在盐灶上,它的主要功能仍然是制作盐锭,置于盐灶上不过是为了直接利用余热进行结晶和干燥而已。

4.尖底盏

在三峡地区广泛流行的尖底盏也可能是一种重要的盐模用具。尖底盏从商代晚期一直到战国时期都存在,变化序列明显,口大、腹浅、尖底,主要有两种类型:一种口沿部分呈双唇形态,另一种为单唇。后者贯穿始终,且数量最多。尖底盏在中坝遗址也有较多出土,但在不同遗址,可能存在不同用途。

四、盐锭生产与煎盐流程

(一)盐锭生产

盐在制作过程中有一些特殊的物理特性。卤水蒸发水分后,析出固体盐,含固体盐的料浆需经干燥才能得到成品盐。干燥过程中,如果盐浆流动性小,盐就易形成块状。同时,为了不使熬盐器具因盐成块而受到损坏,古人往往就顺势将盐块做成一定形状。其具体做法就是在卤水成为盐浆后,就将其舀出,倒入盐模中,经晾干或烘烤后使盐浆结晶成为盐锭。

尖底杯、小口圜底罐、尖底盏最有可能就是当时的盐模。在国外的盐业遗址中,熬盐器具通常为大锅熬煮,再用小陶器装盐浆并进而形成盐锭。前面所述的菲律宾保和岛制盐就是典型例子。日本九州福冈市海之中道遗址的制盐陶器,一种为厚壁、缸形陶器,用来煮卤水,另一种形体较小,呈手榴弹形,用于烘制盐(盐模)。后者被用于运输经二次加工、形状标准的盐饼。同样的情况也出现在大阪阪府南町田山遗址,出土的大型圜底缸形制盐陶器和小型陶器,表明当时对煮卤水和制盐饼有着明确划分③岸本雅敏.古代日本盐的流通[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:国际视野下的比较观察:第二集.北京:科学出版社,2010.。

从世界其他地区看,即使使用小型陶容器煮盐,这些小型陶容器往往也兼具盐模的作用,即煮盐与盐饼生产两道工序是合二为一的。最重要的是,为了支撑并稳定这些小形陶容器(往往是尖底或圜底),国外的这类陶器底部通常有支脚或柄。例如美洲伯利滋Paynes Creek玛雅文化煮盐遗址,其圜底罐、深腹盆(罐)、浅腹盘等均可作煮盐陶器,但这些器物之间有垫具互相间隔,底部则以3个支脚相支撑④海瑟·麦基洛普.水下玛雅:中美伯利兹Paynes Creek 盐场制盐陶器和木构建筑的空间分析[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:国际视野下的比较观察:第二集.北京:科学出版社,2010.。同样的情况在非洲尼日尔曼嘎地区⑤李水城,罗泰.中国盐业考古:国际视野下的比较观察:第二集[C].北京:科学出版社, 2010:图版一,图版二.、德国施瓦比哈尔⑥马丁·赫斯.德国西南部的史前盐业生产[C]//李水城,罗泰.中国盐业考古:国际视野下的比较观察:第二集.北京:科学出版社,2010.等地区广泛存在。从四川盆地的考古发现看,一直没有与制盐陶器相关的支脚、器柄等遗物发现,这从反面可证实四川盆地发现的尖底杯、小口圜底罐、尖底盏等小型陶器不应当是煮盐用陶器。

《水经注·江水一》记载今云阳县云安镇盛产盐,“粒大者方寸,中央隆起,形如张伞,故因名之曰伞子盐。有不成者,形亦必方,异于常盐矣”。伞子盐与倒扣的尖底盏形状很接近,应当不仅是巧合所能解释的了。这种伞子盐应当就是盐模做成的盐锭。

中坝遗址的考古发现表明,各个时期的尖底杯、小口圜底罐虽然有所不同,但在同一时期,多数尖底杯、小口圜底罐的大小和容量却比较统一。这反映了制盐陶器的标准化及最佳化的倾向。标准化的情形常发生在制盐的陶模或直接熬煮成块的陶器之上。学者们认为很主要的一个诱因在于均一大小的盐块可以作为很好的贸易交换单位,甚至权充货币。但新石器晚期的深腹缸由于体积较大,与现代一些手工盐厂生产出来的盐锭接近,其所制作出的盐锭并不一定充当交换单位,可能仅仅是为了便于运输的需要。

几种盐模器具的底部不是尖底就是圜底(深腹缸经历了小底到尖底的变化,相对于其巨大的口部和较高的器身,小底也可以视为尖底)。德国Saale河谷里的遗址的小型制盐容器即被认为是在用大口陶锅熬煮后将尚未全干的结晶盐刮取置放在这些小型容器中再用慢火烤干,这些小型陶器倾向为尖底(或近乎尖底的小平底)或圜底。盐模器具的这种倾向可能具有其功能性。尖底的陶器可能利于插入土中熬煮而不需额外的支架,而圜底的陶器则可能具有受热面积大易于蒸发的优点①陈伯桢.由早期陶器制盐遗址与遗物的共同特性看渝东早期盐业生产[J].盐业史研究,2003(1).,且易于置放在灰烬上。

中坝遗址发现的大量“柱洞”,据介绍,“在商周之际的柱洞内,发现有较多的角杯及碎片;在春秋时期前后,发现多例花边圜底罐口上底下正置‘柱洞’口上”。这一现象提醒我们,尖底器和圜底器很可能就是搁置在“柱洞”上的。放置在柱洞上的盐模器具既可以采用晾干的方法、也可以采用烘烤的方法获得盐块。在中坝的房址内,地面上往往有很厚的灰烬层,这些灰烬在熬盐后,除可以作为“淋灰法”浓缩卤水时的原料外,也可以乘着余温用来放在柱洞内或平铺在地面(上面插尖底器或放圜底器)以烘烤盐模。灰烬的这些用途,充分节约了燃料,提高了制盐的效率。

笔者观察过尖底杯上的遗痕,发现多数有或明或暗的上下分界线,下部的颜色灰黑,有明显的渗炭迹象,应是烧成后的二次过火痕,或是将尖底杯插入柱洞或平铺的炭灰中,烘烤盐模的结果②白九江.尖底杯在古代制盐工艺流程中的功能研究[J].盐业史研究,2010(2).。作为盐锭的模具,在盐锭做好后,盐模有的取出后还可以二次利用,有的打烂后就丢弃在遗址内,有的则随盐锭一起被贩卖到各地,后者很可能就是为什么不产盐的遗址也会出现盐模器具的原因。

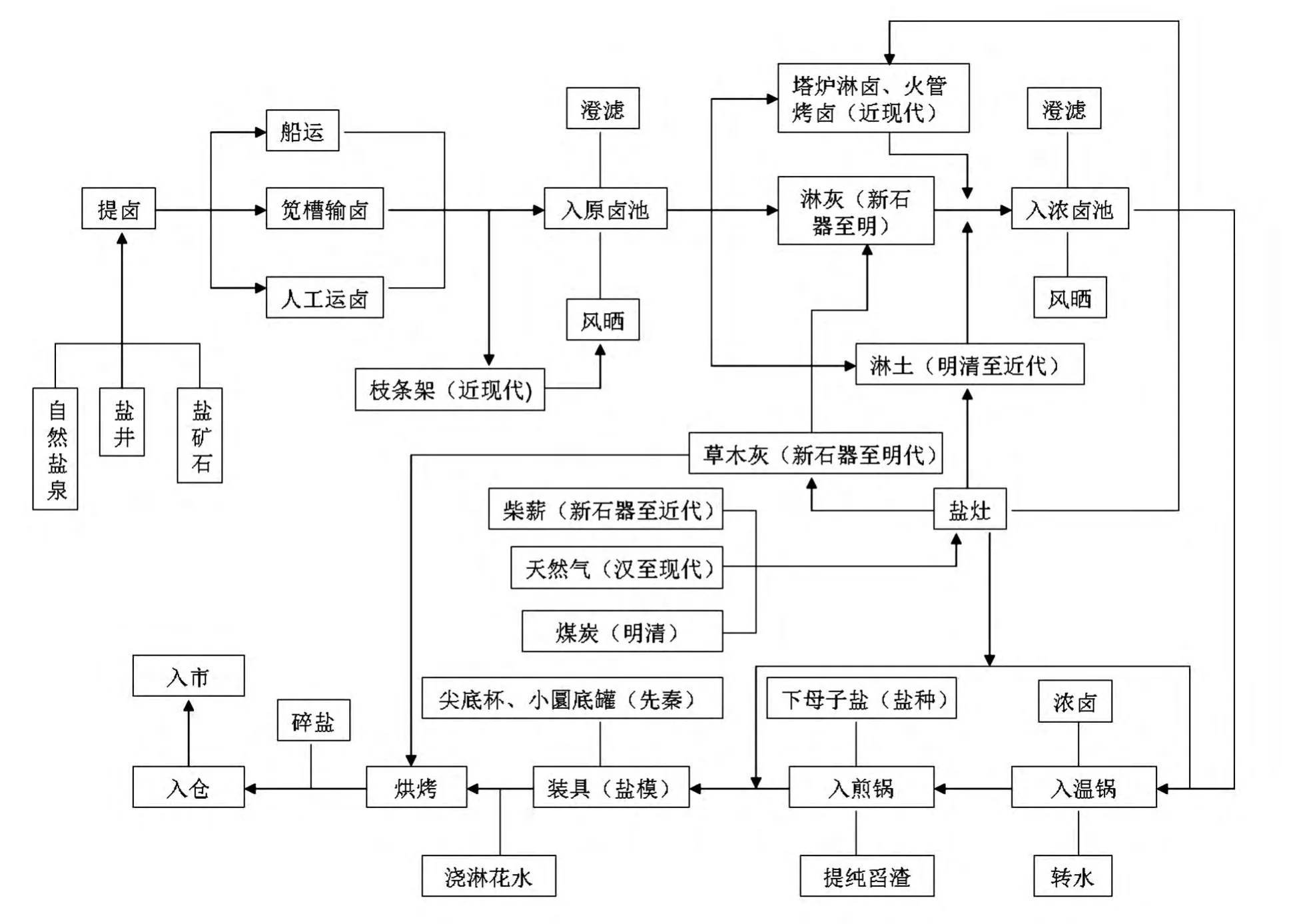

(二)制盐流程

不同地区不同时代的制盐流程有一些差异,但由于煎盐原理的普遍性,除了刮取炭盐外③林元雄,宋良曦,钟长永,等.中国井盐科技史[M].成都:四川科学技术出版社,1987.,煎盐的主要流程应比较接近,下面试对四川盆地古代井盐制盐的一般流程进行描述:

卤水从产地提取出来,到达制盐作坊后,首先进入的是蓄卤池。蓄卤池的作用一是储存备用,二是进行澄滤,三是利用风吹日晒进行自然蒸发。

第二步就是人工制卤。由于原卤浓度较低,这就需要进行人工浓缩卤水。近代盐场在卤水提取出来后,有的先使用枝条架进行初步浓缩。主要的人工浓卤方法有三种:淋灰法、淋土法和直淋法。淋灰法在明清以前较为盛行,淋土法盛行于明清及以后,而直淋法是通过对塔炉、火管等进行加热,直接将卤水淋于其上,使水分蒸发进行浓卤,该法盛行于近现代。经过高度浓缩的卤水其浓度可以达到10波美度以上。

卤水经过浓缩后,由于包含草木灰或炭渣等杂质,往往需要进行沉淀或过滤。在四川盆地,往往是通过蓄卤池进行沉淀,晚期的蓄卤池底部往往有一小坑,应具有集聚盐卤杂质的作用。过滤工艺在菲律宾、尼日尔的现代制盐民俗调查中有实例,但在四川盆地目前还没有考古发现。

第四步就是煎盐,这道工序也称为“伏火”。伏火所用燃料,有草木、天然气、煤炭三种。柴草做燃料不晚于新石器晚期,迄明代仍是主要的燃料。中坝遗址先秦时期地层发现有大量灰烬层,应为当时熬盐所留。要将卤水熬成结晶盐,需要大量的柴草,以致盐场附近都成了童山,如武隆县白马津 “东三十余里江岸有咸泉。……乃于忠州迁灶户十余家,教以煮盐之法。未几,有四百余灶,由是两山林木芟薙悉成童山”①王象之.舆地纪胜:卷一百七十四[M].成都:四川大学出版社,2005.。在两淮江浙地区,煎盐主要使用芦苇等湿地植物,燃料来源地称为“草荡”,后来还从“灶户”中专门分化出了专靠卖草谋利的“草户”。四川盆地使用天然气的历史或许与凿井取卤的时间相距不远,因为天然气往往与井矿盐伴生。最早使用天然气熬盐应不晚于魏晋时期,地点大概在四川临邛一带,因文献记载其有“火井”,并可煮盐②张华《博物志》:“临邛(今四川邛崃县)火井一所,纵广五尺,深二、三丈,井在县南百里,昔时人以竹木投以取火。诸葛丞相往视之,后火转盛。执盆盖井上煮盐,得盐。入以家火即灭,今不复燃矣。”。为了控制天然气,自贡一带的盐场还发明了盆。使用煤炭为燃料不晚于明代,主要在没有天然气资源的地区,以替代柴草。明清时期,四川有70多个州县产煤,“凡产盐之处,未有不产煤者”③严如熤.三省边防备览[Z].。明代中期,大宁盐场“昔年近井皆柴木与石炭也,今皆突山赤土,所谓柴木与石炭者,不但五六十里之外,且在深崖大菁之中矣”④(嘉靖)四川总志:卷十六·盐法[Z].。清初,重庆地区的彭水郁山盐场、云阳云安盐场都纷纷开始使用煤炭做熬盐燃料。

盐卤除氯化钠外,还含有少量的氯化钡、石膏、芒硝、铁、镁、铅、砷等,在煎盐之前,通常要对这些杂质提纯。煎盐前,从卤源地来的卤水一般要过滤后才能进入原卤池,也有的地方还要对浓卤进行多次过滤,晚近时期的过滤装置为底铺木板、篾折、炭渣、棕、河沙等的滤楻桶⑤林元雄,宋良曦,钟长永,等.中国井盐科技史[M].成都:四川科学技术出版社,1987.。最简单的处理方法是在煎煮过程中,不断撇出浮于表面的泡沫。现代盐业生产案例中,往往使用生石灰处理卤水中的可溶性杂质。清代四川井盐生产“白巴、花老鸦巴者,煮盐功及半,用豆汁提精锅面盐渣,故上白而下黑”⑥张茂炯,等.清盐法志:卷二百四十四·四川一·场产门[M].铅印本,1920(民国九年).。自贡燊海井、冲潭村盐厂的卤水在煎煮时则多次添加豆浆以使其更纯净⑦北京大学考古学系,等. 1999年盐业考古田野调查报告[G]//李水城,罗泰.中国盐业考古:长江上游古代盐业与景观考古的初步研究:第一集.北京:科学出版社,2006.。此外,不同地方有使用石灰、皂角、白帆、米粉、麻仁、鸡蛋清等多种方法提纯的。

因煎盐方法不同,井盐盐品大抵有花盐和巴盐两种:花盐是随结晶、随捞出、随洗涤,再晾干而成的散粒盐;巴盐则是熬干锅内卤水而成的块状饼盐。实际上,由于盐分中含有易板结的杂质,古代煎盐工艺又无现代制盐中添加松散剂的做法,无论是花盐、巴盐都要形成大块的“形盐”。花盐无非是将处于结晶状态的盐浆捞出,置于竹筐(或如先秦时期尖底杯)等装具中,待盐干后,自然形成盐锭,其特点是结构松散,硬度较低;而巴盐是在煎锅中反复添加卤水,熬成一锅大块的块盐(或熬花盐过程中底部的板结盐),熬盐器具同时兼具盐模的功能,由于杂质多,盐块的致密度、硬度较高,成色不佳。

盐在快结晶时,一般要下“母子盐”(或称下盐种),以提高卤水浓度,加快结晶。盐锭(块)形成后,为了提高成色,有的要用较纯净的卤水、水或石灰水进行浇淋,使盐品更纯净洁白。之后通过晾晒或烘烤,除干盐品中的水分,就可以进行储藏了。根据市场需要,有的盐锭(块)还会被分成更小的等分或进行粉碎,最后再进入消费者手中(见下图)。

▲ 四川盆地古代制盐工艺一般流程图

五、总结与认识

中国盐业史的研究工作开展得早,研究很透彻,文献资料异常丰富,但是也存在一些需要加强的地方,特别是在早期盐业、盐业技术等方面还有大量的工作要做,而盐业考古则是通过实物研究古代盐业的一门分支学科,有自己独特的方法和途径,在这方面具有不可替代的作用,故近年来发展迅猛,工作开展较多,取得了一些重要成果。经过近十多年的考古调查、发掘,四川盆地古代制盐技术更加清楚,许多技术细节日益展现。

首先,制盐技术的产生至少可以早到新石器时代末期,忠县中坝遗址为目前国内仅见的新石器制盐遗址。

其次,以盐灶为中心的考古工作,较为充分地揭示了盐场的整体构架,对研究制盐流程,复原古代特别是先秦时期的制盐工艺有重要价值。

第三,盐灶的发展变化是制盐技术进步的主要体现,以龙灶为代表的盐灶演变情况反映了人们在当时条件下对高效利用热能的极致追求,以及人们在这一技术创造中所展现出的非凡独特的创造力。

第四,盐业考古补充和完善了文献研究的不足,例如黄黏土的使用、陶质盐模的发现、早期淋灰法的产生等,使历史的细节更加生动明晰。

第五,科技手段的介入使传统的盐业研究进入了新阶段。考古方法的介入本来就使盐业史研究更加注重实证,科技检测手段的应用则使盐业史研究进入到更为微观的层面,使各类研究结果更具说服力。

第六,盐业考古更加注意国内外交流对比,更加注意多学科研究的整合,使盐业史的研究进入了世界对话的层面。国际开展盐业考古的历史悠久,我国的盐业考古是从三峡地区起步的,一开始就受到了世界盐业考古界专家的关注,因此而开展的比较研究基础充分,田野的、民族学调查的、科技检测的多方面资料为大家所吸收和利用。

第七,盐业考古促进了盐业文化遗产的保护和研究。三峡盐业考古开展以来,一大批研究成果面世,以中坝遗址为代表的出土文物进入了重庆的博物馆,中井坝盐业遗址得以较全面揭露并实施了原址保护,宁厂古镇保护被列入后续三峡历史文化遗产完善项目。

盐是人类生存的必需品,由这一需要出发产生了盐文化,盐文化的核心是人工制盐,同时形成了完整的盐产业链,盐的财富价值一直是人类分配问题上的重要内容,盐税是古代国家财政的重要来源之一,国家对盐业的控制很严,盐业与社会的经济、政治、军事以至文化的发展都有密切关系。四川盆地盐业遗迹十分丰富,井盐的生产技术一直居于世界前列,因此,加强盐业考古的研究,对于认识古代社会,促进考古学相关问题的扩展和深化都有十分重要的价值。