实验音系学:语音学与音系学的结合

邱春安, 陶 盼

(江苏科技大学 外国语学院,江苏 镇江 212003)

实验音系学:语音学与音系学的结合

邱春安, 陶 盼

(江苏科技大学 外国语学院,江苏 镇江 212003)

实验音系学不是一种音系学理论,而是一种研究范式。它肇始于1987年举办的第一届实验音系学学术会议,其初衷是为了促进语音学家和音系学家之间的和解与合作。经过几十年的发展,实验音系学用客观、科学的实验和量化的方法弥补了传统音系学在数据采集上的缺陷,为传统音系学理论提出的一些假设提供了语音事实依据,同时也对一些假设进行了修正。实验音系学的研究目前在国内还处于起步阶段。

实验音系学; 语音学; 音系学

语音学是言语的科学研究,通常分为发音语音学(言语器官在声音产生中的作用)、声学语音学(声音的物理性质)和听觉语音学(人耳和大脑对声音的处理)[1]199。音系学是语言学的一个分支,研究在特定语言和所有语言中语音之间的关系[1]203。因此,这两门学科的研究对象都是语音。在中外研究历史上,音系学和语音学是不分家的。中国古代的语音学一直附属于传统音韵学。西方早期的语音研究也没有被划分为语音学和音系学,直到1930年,布拉格学派把语音研究人为地划分为语音学和音位学。从此,曾经的“一家人”一度变得势不两立、水火不容。随着语音科学和音系学的发展,越来越多的有识之士,如Ladefoged、Fant、Ohala重新意识到很多语音问题不能单靠语音学或者音系学来解决,他们呼吁语音学家和音系学家要携起手来,实验音系学就这样应运而生。

一、实验音系学的缘起及发展历程

如上所述,语音学研究语音的发生、声学性质与感知,音系学研究语音的模式。语音学家跟音系学家照理应该是密切合作的,它们都应归到语音科学研究门下。Ohala在回顾了从公元2世纪希腊医生Galen关于言语呼吸的研究到19世纪Bell等人的现代语音学研究后认为,早期的语音科学研究并没有被划分为语音学和音系学两个互不相关的学科[2]。但是,这种局面随着结构主义的兴起而被改变。布拉格学派的创始人Trubetskoy把语音学界定为研究言语行为的学科,而把音系学界定为研究语音系统的学科。由于结构主义主要关注语言的系统,因此语音学被排除在语言学的大门之外就是非常自然的事情了。有音系学家提出,“音系行为涉及的模式和范畴是丝毫不受语音制约的”,而有些语音学家则“企图创建一门绝不依赖任何语言学概念的语音科学”[3]。音系学与语音学的决裂产生的一个直接后果,就是音系学成为一门自主的科学。不可否认,100多年来西方音系学取得了积极进展,犹如“一幅争奇斗艳、百家争鸣的绚丽画卷”[4]。但是,由于它抛弃了语音学甚至是心理学的方法,音系学在研究方法上变得越来越狭隘,它甚至提出了与语音学的发现相矛盾的论点。因此,如果把语言学看作一个科学研究的领域,那么作为它的一个分支的音系学就应该在音系研究中贯彻标准的科学方法。但遗憾的是,在诸多音系学理论中我们很少看到有使用量化的实验测量方法。

自从19世纪末音系学与语音学分家之后,两个学科沿着自己的轨迹独立发展,并都取得了巨大的成绩。但这种人为的割裂势必影响两个学科的健康发展。可喜的是,近年来,国际上音系学与语音学之间加强了配合和协作。Ohala自从20世纪80年代便提倡用实验方法研究音系学,以缩小和理论音系学家与实验语音学家之间不可逾越的鸿沟。Ohala和Jaeger在1986年编写的ExperimentalPhonology是第一部关于这一领域的研究方法及成果的论文集。针对有人提出语音学和音系学的“界面”研究,Ohala呼吁建立“总合音系学”,并且否认所谓的“界面”研究,因为“界面”会给人一种错觉,他认为这两个学科在很大程度上是独立而自主的[2]。从1987年开始,两年一度的“实验室音系学”(Laboratory Phonology)国际会议更是推动了实验音系学的发展。之所以把“实验音系学”“总合音系学”及“实验室音系学”统一称为实验音系学,是因为这三种研究范式的研究目标和研究内容本质上是一致的。实验音系学是基于语音实验的音系学研究,也就是音系学分析的量化描写[5]。当然,这里首先要指出的是,实验音系学不是一种理论框架,而是一种研究方法。

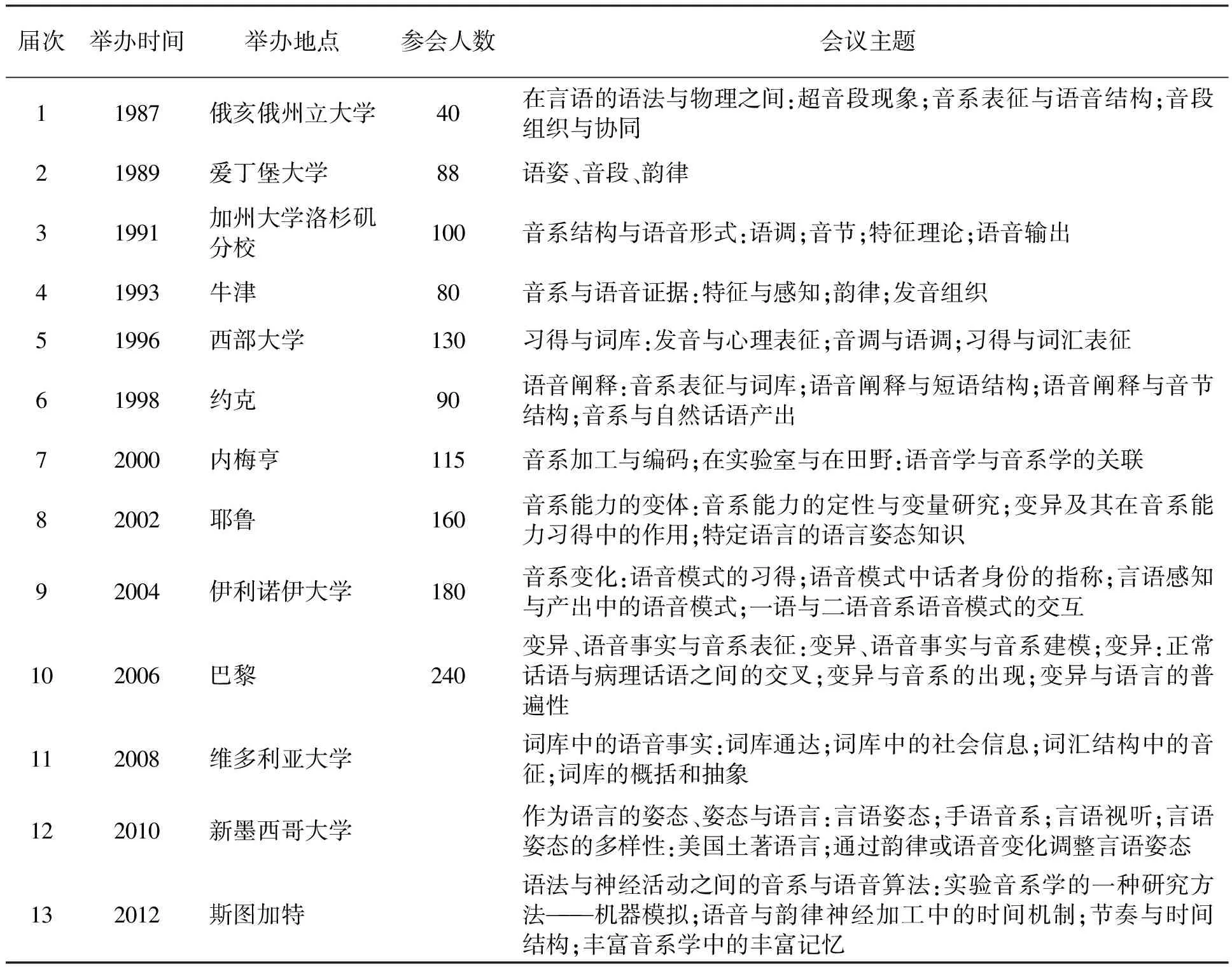

1987年召开的第一届实验音系学会议由美国语音学家Beckman和Kingston召集。首届会议的主题是为促进语音学家与音系学家之间的和解与合作。到目前为止,实验音系学会议已经召开了13届,表1是对历届会议的简要回顾[[6]5-6。通过这些会议的主题,可以大致了解实验音系学的发展历程、研究目标及研究内容。

表1 历届实验音系学会议举办时间、地点、人数及主题

从前4届会议的主题来看,主要还是致力于反思音系学与语音学的关系,以消除两者之间的隔阂。会议讨论的话题包括韵律、音段结构、音系学与语音学之间的界面和映射等;鼓励音系学家不要把视野局限于基于经验主义的内部语料,强调来自于语言游戏、语误等外部语料的重要性。当然,会议也呼吁语音学家要注意吸收心理语言学的实验方法。从1996年第5届会议开始,有一个议题开始引起与会者的关注,并在第9和第10届会议被列为中心议题,这就是语言的变异(variation)。这个问题其实在Labov创立的变异社会语言学中早就占据了重要地位。也是在1996年的实验音系学会议上,有两篇关于语音变异的论文引起了与会者的关注,一篇是Ladefoged和他的同事提交的VariationanduniversalsinVOT:evidencefrom18languages,另外一篇是Carter提交的Extrinsicphoneticinterpretation:spectralvariationinEnglishliquids。“变异”是指一个词或语素能在相同的环境下有不同的语音表现的情况[7]94。Coetzee和Pater指出变异不仅发生在词汇音系学意义上的“后期音系”中,也会发生在“前期音系”中。前者如英语gree[n] box与gree[m] box的变异,后者如英语词末的/t/和/d/有时会被删除,删除的频率则与它们所处的音系环境有关。实验表明,说话人对变异的频率及影响变异频率的音系条件有潜在的知识[7]94-95。因此,不能简单地把变异归结为语音事实,也应该从音系上对它进行解释。实验音系学对语言变异的关注不仅推动了共时平面上的社会语音学的发展(与之相对的是传统的描写方言学),更促进了语音的历时变化研究。“音系的变化”被列为第9届会议的中心话题。音系学对语音学、社会语言学以及历时细节的关注说明了语言能力和语言行为之间的密不可分,从而不再排斥从说话人本身的言语行为中寻找证据。从第5届会议开始,实验音系学开始注意吸收心理语言学的研究成果,与之相关的是在最近一届的斯图加特会议上,神经科学的发展对音系学的影响开始受到关注。

另外,从以下几个事实也可以看出实验音系学的发展:一是参加会议的人数和会议举办地。参加第一届会议的只有40人,第10届会议的参会人数达到了240人。历届会议的举办地跨越了北美、欧洲和澳洲。第一届会议多是当地学生,第10届会议提交论文的学者来自27个国家,从最初的美国本土的工作坊发展成了国际会议。二是参会人员的学科类别。最初的两届会议主要是语音学家和音系学家。在第9~10届会议上,参加会议的除了语音学家和音系学家,还有很多来自心理语言学、言语科学、计算语言学、社会语言学等学科的学者[6]8-10。三是学会及期刊的创办。在第10届会议上提出创建实验音系学学会及举办学会期刊,2010年《实验音系学学会期刊》正式创刊。

二、实验音系学的研究方法

Ohala指出“科学方法”有三个基本特征:一是数据采集的平衡性,给予不同的理论以同等地位,并以统计的方法分析数据,以避免得出的结论具有偶然性;二是数据采集的客观性,尽量减少或消除人为因素的影响;三是数据处理的量化。量化数据最大的好处是可以避免含糊的解释[8]5。过去几十年实验音系学采用的研究方法具备了这些特点,才使得它跟传统的音系学研究区别开来。

从Cohn等人编著的TheOxfordHandbookofLaboratoryPhonology[9]第五部分的目录(文章题目)可以发现,目前实验音系学所采用的方法和资源主要有:

语料库、数据库、网络资源:用言语资源研究语料库音系学;用互联网收集音系学数据;言语处理、合成及自动识别;词汇语料库中的音位配列规则。

发音分析与声学建模:发音的声学建模;超声波——言语研究的一个工具;喉功能研究中使用的方法论;论擦音的声学和空气动力学特征。

韵律分析:韵律分析中的实验方法和范式;连续语流和方言变异的韵律分析中的数据采集。

编码、解码和习得研究:接受性语音或音系系统习得研究;口语中的音系编码研究方法与研究设计;成人的语音感知测量方法;眼动——口语研究的一个可靠的测量工具;实验音系学中的神经心理技术。

实验设计与数据采集:基于实验室的音系学实验中社会分层抽样;研究自然话语的方法;研究社会语音学变异的方法和实验设计。

统计分析:实验音系学中的统计方法;混合效果模型;聚类统计与分类统计方法。

实验音系学和理论音系学在方法和统计方面有着截然不同的态度。理论音系学或者传统音系学在排除了结构主义的“发现程序”之后,似乎就从来没有给予研究方法以必要的地位;相反,实验音系学则把方法视作学科前进的引擎[8]4。事实的确如此。比如,正是声谱仪的发明使得Jakobson等人在1951年就发现了第二共振峰的数值低是软腭和双唇辅音、后元音、以及圆唇元音的共同特点。要是没有这个发现,诸如[x] > [f]的音变可能就得不到解释。Pierrehumbert等人认为Chomsky提出的生成语言学高度依赖离散数学,因而导致生成音系学假定的音系规律都是范畴性的,但是越来越多的语言事实表明很多音系规律实际上是连续性的[10]。实验音系学则兼采了离散数学和连续数学的方法,从而避免了在方法论上非此即彼的两极化倾向。总之,实验音系学经过几十年的发展,用客观与科学的实验和量化的方法弥补了传统音系学在数据采集上的缺陷。

三、实验音系学的研究成果概略

(一) 国外的实验音系学研究:支持和修正音系学假设

传统的音系学主要依靠现有的文献记录归纳和总结音系规律,而这些都是间接证据。近年来兴起的实验音系学为传统音系学理论提出的一些假设提供了语音事实依据,同时也对一些假设进行了修正。这些研究从语音的共时变异、语言韵律、心理学等方面为音系学家提出的音系表征提供了语音学上的依据。

语音的共时变异往往是语音历时演变的开始。近年来语音和音系学界都对语音变异给予了高度关注。传统特征理论区分了区别性特征和羡余性特征。前者是偶分的,且具有声学上的发音器官和听觉感知相关物;后者则没有被赋值,SPE理论和特征架构理论都认为羡余性特征是一级特征的副产品,在发音活动中起辅助作用。元音的时长就是一个羡余性特征。但是近年来Ohala的一系列实验研究则发现,听话者在识别元音的时候,时长起着重要作用。一般认为,元音时长和元音高度存在一定的共变(covary)关系,低元音比高元音要长。Solé和Ohala通过产出和感知实验研究了日语、加泰罗尼亚语和美国英语的元音时长、元音高度和语速之间的关系后发现,加泰罗尼亚语和美国英语发音人是通过元音时长来控制元音的高低差异的。由于日语元音本来就存在长短对立,实验也表明日语发音人能根据不同语速主动控制元音的时长。因此,他们认为羡余性特征在言语交际中起着重要作用[11]。

元音时长、元音高度和元音音高之间也存在一定的共变关系。Maddieson[12]133-150研究了不同语速下元音音高和元音高度之间的关系。实验要求英语发音人分别用较慢语速和较快语速朗读带有/i/和//元音的句子,结果发现在两种语速下高元音/i/的平均音高都要比低元音//的高,而且在较快语速下,它们的音高差值要比慢语速下的大[12]137-139。研究表明,元音的内在基频在较快语速下得到了增强。但是,跨语言的研究表明元音的内在基频和语速之间并没有必然的内在联系[13]。在这些研究中,都能找到个别发音人的表现与其他发音人的不同。因此,Maddieson认为,普遍的语音变异模式是不存在的,这可能和发音人的发音自主调整策略有关,而这种策略是受到神经运动机制控制的[12]147。

由于说话人不同的生理特点,如男女之间不同的声道构造,再加上语速和周围环境噪音的影响以及语音环境的不同,这些都可能产生语音变异。但是,听者总能感知出他需要的语音信息,从而使交际能顺利进行。近年来的感知实验研究表明,听者能根据说话人的音位对立快速调整感知的策略。荷兰语[f]和[s]是一对最小的对立体。Norris等人[14]研究了荷兰语发音人对这个对立体的感知策略,他们做了两个实验。第一个阶段是训练实验,让被试听两组词,一组词本来是以[f]结尾,但是被一个介于[f]和[s]之间的[?]替代了,另外一组词以[s]结尾。第二个阶段是听辨实验,要求被试对听到的经过语音合成的一组[εf]-[εs]连续体(其中包括[?])作出选择。实验发现,被试往往会选择[f]。这说明,在从语音信号到音位范畴的映射过程中,听者会利用一种前词汇的策略自动进行调整。因此,抽象的音位范畴是词汇通达的一个组成部分,听者能从说者的话语中自动推导出这种范畴知识,正是这种知识在言语感知中能帮助听者识别不同说话人的变异信息[14]。

北京话和上海话在连读变调上有不同的表现。端木[15]提出北京话四声的音节都是重音节,在音系表征中由两个莫拉单位表示,而上海话的音节在底层形式中都是轻音节,在音系表征中由一个莫拉单位表示。他试图用实验来验证这一假设是否能找到语音学上的证据。他通过测量和对比北京话发音人和上海话发音人朗读句子中音节的平均时长,发现北京话音节的平均时长为215毫秒,而上海话音节的平均时长为162毫秒。这一语音实验结果验证了端木提出的音系学假设。另外,关于音位、音系配列规则、语素变体等的心理基础在近年来的实验研究中也得到了证实[7]96-97。

(二) 国内的实验音系学研究:起步阶段

石锋认为,国内“语音学跟音系学的分离在汉语语音研究中并不严重,但是也有一定影响”[5]。个中原因,大概是因为国内的音系学研究队伍薄弱,不成规模,其主要成绩还是在引介西方音系学理论方面。因此,国内的音系学研究和语音学研究基本上呈现出失衡的现状,也就谈不上音系学家和语音学家的协作研究了。当然,我们也不能否认国内学者,如王嘉龄、马秋武、王洪君等人运用音系学理论研究汉语所取得的成绩。

王嘉龄和石锋早在20世纪80~90年代就注意到了实验音系学的兴起,并且译介了Keating、Clements、Hertz和Ohala等人的文章,使得国内学者能及时了解到语音学和音系学互相合作、趋同的倾向,同时他们还用实验音系学的最新成果来分析汉语音系现象。如王嘉龄、李淑婷用实验手段对天津南郊方言的连读变调和轻声音高作出了统一解释。他们发现轻声具有一定的调型,而调型的音高是由语音学和音系学两个层级共同决定的[16]。石锋通过对吴语浊音声母的分析探讨了区别特征跟声学音征之间的对应关系,发现辨识声母清浊的声学特征是后接元音的音长、起点音高和音强;清音属阴调,频率高,浊音属阳调,频率低;吴语中的声调和声母既相互独立又相互影响;吴语的浊声母正处在清化的过程中[17]。石锋从1986年开始用语音实验的方法,对北京话和天津话等汉语方言的声调和元音进行研究,并在近几年系统地提出语音格局的思想。在他看来,语音格局就是语音学和音系学的结合点,语音格局的分析就是用语音实验得出的数据和图表来考察各种语言音位系统的表现,包括不同音位各自的定位特征、内部变体的分布规律、整体的配列关系等[18]。他首次在国内提出实验音系学在汉语音系学研究中的独立地位,认为它是基于语音实验的音系学研究,也就是音系学分析的量化描写。它在学科属性上具有双重地位,既属于言语工程学,又属于语言学,是一门交叉学科[5]。朱晓农近年来一直主张用实验语音学的方法来研究汉语历史音韵问题,他的一系列研究也可以归入实验音系学的范畴。汉语方言中的元音在历史上发生过高化和低化的演变,变化的主流是高化。上古汉语到中古汉语过渡阶段发生了首次元音链移高化,主要涉及歌、鱼、侯、幽四部:[*ai] > [*a] > [*o] > [*u] > [*ou],鱼部和侯部依次高化之后,逼迫幽部裂化出位。以往的研究从听话人的角度出发,认为元音的链移始于歌部[*ai]。朱晓农则从说话人的角度出发提出“舌位复初论”,认为说话人的发音器官的“时间错配”是音变的动因。因此,长元音的链移从鱼部[*a]开始,推动连串单元音[o]和[u]高化,同时拉复元音[*ai]来填补空位。[a]容易高化,是因为它的舌位最低,开口度也就最大,说话人发音的时候很难长时间维持“大张口、低压舌”的状态,就会引起发音器官的“时间错配”,回到初始状态,从而产生一个[a]或[a↑]滑音的过渡状态,进而开始高化的进程[19]。

目前,实验音系学的研究在国内还处于起步阶段。但是,汉语本身的特点又为实验音系学的研究提供了广阔的天地,比如汉语许多方言复杂的连读变调、文白异读体现的语言变异、接触而引起的汉语方言的语音变异等都为实验音系学在历时和共时平面上的研究提供了一个广阔的平台。我们期待国内的汉语音乐研究能与实验语音学的研究相互合作、相互促进,共同推进国内实验音系学的发展。

[1] TRASK R.语音学和音系学词典[M].北京: 语文出版社, 2000.

[2] OHALA J.语音学和音系学的总合[J].国外语言学, 1992 (2): 1-11.

[3] 王嘉龄.语音学与音系学的趋同倾向[J].外语教学与研究, 1996 (2): 29-33.

[4] 赵忠德, 马秋武.西方音系学理论与流派[M].北京: 商务印书馆, 2011: i.

[5] 石锋.实验音系学与汉语语音分析[J].南开语言学刊, 2006 (2): 10-25.

[6] COHN A.Laboratory phonology: Past successes and current questions, challenges, and goals[M]∥FOUGERON C, KÜHNERT B, D’IMPERIO M.Laboratory phonology 10.Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2010.

[7] 张杰.实验音系学[M]∥王志洁, 陈东东.西方人文社科前沿述评:语言学.北京: 中国人民大学出版社, 2013.

[8] OHALA J.Methods in Phonology[M]∥SOLM, BEDDOR P, OHALA M.Experimental approaches to phonology.Oxford: Oxford University Press, 2007.

[9] COHN A, FOUGERON C, HUFFMAN M.The oxford handbook of laboratory phonology[M].Oxford: Oxford University Press, 2012:429-691.

[10] PIERREHUMBERT J, BECKMAN M, LADD D.Conceptual foundations of phonology as a laboratory science[M]∥BURTON-ROBERTS N,CARR P,DOCHERTY G.Phonological knowledge: conceptual and empirical Issues.Oxford: Oxford University Press, 2000: 273-304.

[12] MADDIESON I.Variation in co-variation: The search for explanatory principles[M]∥FOUGERON C, KÜHNERT B, D′IMPERIO M.Laboratory phonology 10.Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2010.

[13] NOWAK P.Vowel reduction in polish[D].Berkeley: University of California, 2006.

[14] NORRIS D, MCQUEEN J,CUTLER A.Perceptual learning in speech[J].Cognitive Psychology, 2003(47): 204-238.

[15] DUANMU S.Syllabic weight and syllabic duration: a correlation between phonology and phonetics[J].Phonology, 1994 (1): 1-24.

[16] 王嘉龄.实验语音学、生成音系学与汉语轻声音高的研究[J].当代语言学,2000(4):227-230.

[17] 石锋.苏州话浊塞音的声学特征[J].语言研究, 1983 (1): 49-83.

[18] 石锋.语音格局——语音学与音系学的交汇点[M].北京: 商务印书馆, 2008:8.

[19] 朱晓农.元音大转移和元音高化链移[J].民族语文, 2005 (1): 1-6.

(责任编辑: 郭红明)

ExperimentalPhonology:IntegrationofPhoneticsandPhonology

QIU Chunan, TAO Pan

(School of Foreign Languages, Jiangsu University of Science and Technology, Zhenjiang Jiangsu 212003, China)

The paper is a brief review of the beginning and development, research methods, and research findings in experimental phonology.Its history may be traced back to the first conference on experimental phonology in 1987, with an aim to facilitate the cooperation between phoneticians and phonologists.One of the major advantages of experimental phonology over theoretical phonology is its experimental and quantitative approach with a subjective and scientific way to collect data.Its recent research results lend a support to and update some hypotheses in phonology.Although experimental phonology is not new to scholars in Chinese phonological research, it is still in initial stage in this field.

experimental phonology; phonetics; phonology

2014-03-04

2013年教育部人文社会科学研究青年基金项目(13YJC740075)

邱春安(1976-),男,福建武平人,江苏科技大学副教授,同济大学博士研究生,主要从事语音学、音系学研究。

H017

: A