扬州评话话本的概念构建机制

——以王派《武松——景阳冈打虎》为例

张靖宇, 黄 颖

(1.扬州职业大学 外国语学院,江苏 扬州 225009;2.扬州中学 树人教育集团,江苏 扬州 225000)

扬州评话话本的概念构建机制

——以王派《武松——景阳冈打虎》为例

张靖宇1, 黄 颖2

(1.扬州职业大学 外国语学院,江苏 扬州 225009;2.扬州中学 树人教育集团,江苏 扬州 225000)

评话话本的构建依托于高度规约化的认知图式。评话艺人在阐释图式过程中打破常规,对原型图式的内容和结构排列进行创造性地重组,以产生陌生化的艺术效果。话本通过图式增长机制丰富了规约图式中的关系概念。说书人有意识地运用图式更新手段,为话本添加情节片段,改变原型性参与者角色的认知凸显度。此外,通过对图式内部不同成分进行注意力调整和跨图式的范畴化运作,评书话本更好地实现了内容的衔接与连贯。

评话话本; 图式; 图式增长; 图式更新; 内容衔接

扬州评词,俗称扬州评话,是一种以扬州方言来表现的地方曲艺品种。它始于明末,至清朝中叶达到鼎盛,在江苏地区具有较大影响力。它不仅是400余年来历代评话艺人的智慧结晶,更是扬州文化的重要载体。遗憾的是,近年来扬州评话表演场所不断减少,有些书目后继乏人,有失传危险。扬州评话的生存与发展举步维艰。因此,对扬州评话的抢救与创新工作刻不容缓。

学术界,尤其是扬州学者,一直重视扬州评话的研究和保护工作。陈午楼[1],董国炎[2,3],祁淑惠[4],易德波[5]等从历时角度讨论了扬州评话的历史变迁。 陈午楼[6,7],王资鑫[8],徐德明、李真[9]等分别从民俗学、美学、饮食文化等视角对其进行过研究。欧阳健[10],董国炎[11]撰文分析了评话人物形象的演变。汪花荣[12]从叙事角度比较了王派《水浒》与原著小说。另有一些学者对评话艺人做过一定的介绍、研究,此处不一一罗列。扬州评话研究呈现出多学科综合发展的趋势。但从语言学角度对评话话本的分析研究尚未引起广泛重视,相关研究成果极少。因此,笔者将以王少堂口述《武松——景阳冈打虎》为研究文本,从认知视角对评话话本的图式阐释方式进行研究,以揭示说书人在艺术创作中的概念构建机制。

一、从图式理论看评话话本的语篇建构

对于“图式”(schema)的讨论始于古希腊时期。当时的哲学家将其视为一种固定的模板(fixed template)。20世纪上半叶,以Bartlett[13]、Piaget[14]和 Rumelhart[15]为代表的心理学家对其生成机制进行了深入讨论,并对认知语言学“图式理论”的产生和发展带来深远影响。由于视角和关注重点的差异,认知语言学界对意象图式的定义千差万别。Turner[16]认为意象图式是一个框架模式,Ungerer和Schemid[17]以及Lakoff[18]指出它是人类日常互动中形成的基本概念模型。Langacker[19]将其理解为高度抽象的构型。综观之,学者普遍认为意象图式具有互动性、抽象性,是构成心智的基本元件。将图式理论引入语篇分析可以厘清文本创作者的概念组织方式,从而更直观地理解文本的艺术性。

(一) 图式增长

图式增长(schema accretion)是指新信息对规约化的图式信息进行充实,从而拓展原有图式的概念辖域和解释范围[20]79。本质上说,意象图式是一个概念复合体。在体验活动中,认知主体对于反复出现的现象或事件进行概括、归纳和抽象,形成概念集合,并将其作为一个心智表征储存于记忆中。认知主体通过它识解客体。伴随该过程,原有集合中概念单位间的关联不断被强化,从而形成一个相对稳定的概念构型,在大脑记忆层中被固化。为了使意象图式具有更大的概括性,认知主体倾向于储存高度抽象化的概念,从而牺牲信息的精细度。图式增长现象就是认知主体基于具体语境与情景增加了图式中的概念数量,提高概念的信息精细度,并赋予概念之间临时关联。在扬州评话话本创作过程中,评书艺人往往会使用这一概念构建方式。王派《武松——景阳冈打虎》就是一个典范。王派艺人紧扣一个“打”字,将整个打虎过程描述得栩栩如生、扣人心弦。

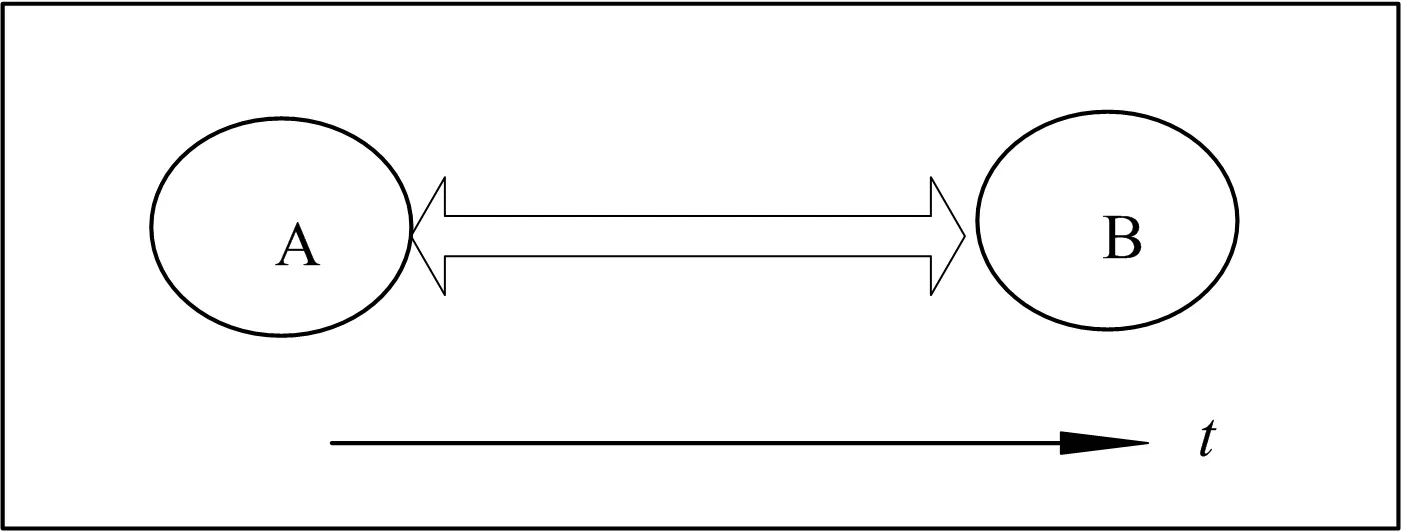

“打虎”场景描写是对“打斗”图式的情景化阐释。通过日常体验,认知主体对形形色色的打斗情境进行概念化处理,在最大程度保留诸情境共性后提炼出一个高度抽象化的概念构型,并固化为图式。规约化的“打斗”图式是一个动态性的概念构型,体现了两个动作参与者为某种目的在特定场景内完成力的传导过程。该图式中,力的传递具有交互性,因此动作参与者的语义角色是动态性的,在施事与受事之间不断转换(见图1)。其中A和B代表打斗动作的两个参与者,双向箭头标记两者之间力的传递关系,而底部的单向箭头t代表动作发生的时间,最外层的方框表示上述元素所处的场景。

图1:“打斗”图式

评话艺人对“打斗”图式进行了图式增长。该概念运作体现在两个方面:一、切分了关系过程;二、细化了打斗动作。下面逐一讨论。

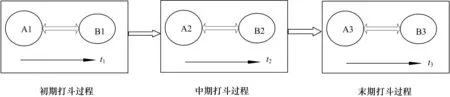

规约性图式中打斗过程具有单一的阶段性。施耐庵《水浒传》原著很好地遵循了规约性图式的概念构建原则,将整个打虎过程描写成单一的整体。相关情节紧凑、生动。而评话艺人对相关部分的表述则更加具体和细化。话本中根据老虎攻击手段的变化,将单一打斗过程切分为三个阶段,即打斗初期、中期和末期。这也构成了打斗图式的三个子图式(见图2)。每个子图示被阐释,分别描绘人虎互博过程中的攻防转换,优劣势态的交互变化,可以独立成书。这种处理提高了原图式的复杂度,增加了说书人的概念处理负担,但为增加“打斗”语义信息的精细度提供了充足的拓展表述空间,可以最大限度地丰富故事情节,增强话本的趣味性。

图2:“打虎”图式

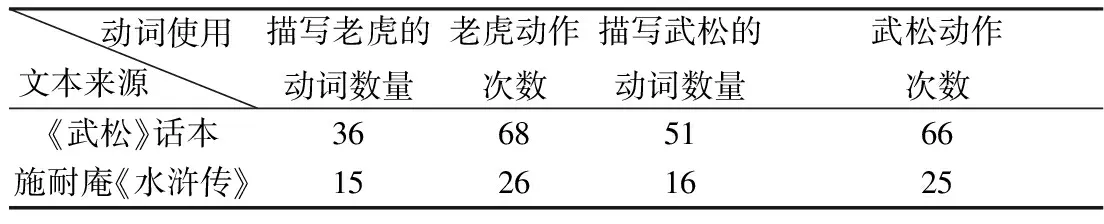

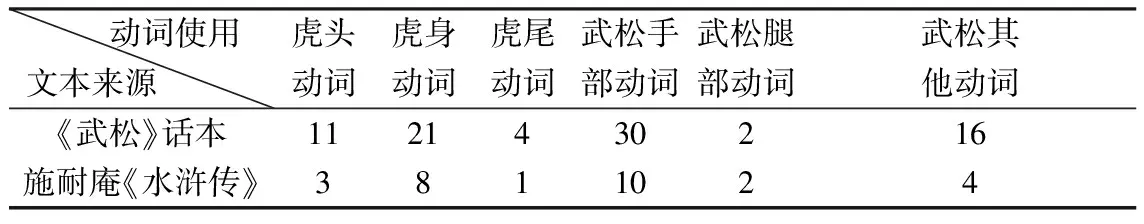

为了阐释行为参与者的互动关系——打斗动作,王派艺人一共进行了159次描述。排除介绍老虎生活习性的书外书中的25次动作,话本使用了134次动作描写实际打斗过程。而三个打斗阶段中共运用了87个动词。其中,艺人使用36个动词,共计68次描述老虎动作;使用51个动词,共计66次描写武松动作。与之对比鲜明的是,施耐庵原著中只用了31个动词53次描写打斗过程。其中15个动词共26次描写老虎,16个动词25次描写武松(见表1)。由此可见,话本更加细致、充分阐释了“打斗”图式的关系概念。

表1:话本和原著小说中动词使用情况对比

对动词的进一步分析显示,老虎动作描述主要关注其身体的三个部位,即头、身和尾。头部动作主要指老虎通过眼睛观察、发出吼叫以威吓对方。在话本中,评书艺人使用了11个动词共20次描写老虎头部动作。动词“啸”和“喊”描写了老虎的吼叫。在刻画老虎撕咬行为时,说书人不仅3次使用动词“咬”,还使用了“吐”和“喷”来丰富行为过程。话本中还使用了“昂”“掉头”“缩”和“耷”4个动词共计5次描述老虎在打斗过程中的头部姿态变化。另外,话本两次使用“望”来描绘老虎在发起攻击之前的观察行为。在原著中,动词使用就简单得多,只用了“吼”“咆哮”和“吃”3个动词共5次刻画老虎头部动作。虎身动作涉及到老虎躯干和四肢的活动变化。这是话本和小说刻画最细致的部分,都使用了大量动词。在该部分,话本一共有21个动词41次描写老虎。其中描写四肢的动词高达12个,“蹬”“蹿”“悬”“落、“扑”都至少使用了三次。这些动词极其细致地刻画了老虎跳闪腾挪过程和实施攻击时的雷霆之势。同时,艺人还使用“伏”“摇”“盘”“摆”“坐”“拱”等动词表现老虎的体态变化,既有初出山林时的慵懒,也有对峙时的蓄势待发,还有被降服后的束手待毙。反观小说中关于虎身的11个动词,施耐庵使用了8个动词来刻画四肢,其中“扑”使用了4次,“掀”使用了3次,“搭”为2次;而在刻画老虎体态时,原著只分别使用了“翻身”和“挣扎”各二次。在描述虎尾动作时,话本与原著的刻画力度都较简单。原著三次使用“剪”,而话本中共使用了“竖”“扫”“甩”“挂耷”4个动词5次描写老虎的尾巴。评书艺人减少动词的使用符合打斗事态的发展过程。当时老虎处于明显劣势,尾巴刚竖起来就被武松蹬断了,几乎没有排上用场。即便如此,话本的刻画也比原著更加丰富、细腻。

武松动作亦可以分为三个类别,即手部动作、腿部动作和其他。不论是话本还是小说,都使用了大量动词描写手部动作。评话话本使用了30个动词共计38次描写武松手部动作。而小说使用了10个动词进行了19次描写。小说动词的使用相对集中,主要有“打”“劈”“拿”“揪”“按”。其中“打”字使用了5次,其他动词各用两次。评书表演者明显更注重对动作的细化,类属动词“打”仅使用了一次,而更多通过具体动词来描写打斗场面,如“捺”“砸”“抓”“扬”“埋”“扭”“勒”“挥”“推”“来一下”“磕”“摆”“抬”等等。这样的阐释操作可以使打斗动作更加形象、逼真。此外,话本还使用了“搭”“抹”“打结”“塞”“卷”等五个动词刻画武松在打斗前整理衣服的行为。这些动作具有很强的艺术夸张感,使得打斗过程更加完整,同时也能展现武松临危不乱的英雄气概。有趣的是两个版本都较少描写腿部动作。话本中只用了“蹬”和“踩”2个动词描写了腿部动作三次,而原著也仅用了“踢”和“跳”各一次。其原因可能是为了突显武松徒手打虎的壮举从而弱化腿部描写。此外,话本也特别关注武松身形的变化,用到的动词包括“闪”“骑”“架”“弯”“偏”“环绕”“坐”“挺”和“直立”等;而小说仅使用“闪”“躲”和“退”等来表现武松躲避老虎攻击的动作。我们将打斗动作整理后归类见表2。

表2:话本和小说中动词分类一览表

综上所述,评话话本为了阐释“打斗”图式中参与者的关系信息,能动地将其切分成若干子图式,为充实动词类别和数量提供条件。通过使用“图式增长”这一概念构建手段,话本更加细致、精彩地描绘了故事,从而极大地吸引了评话受众的注意力。

(二) 图式更新

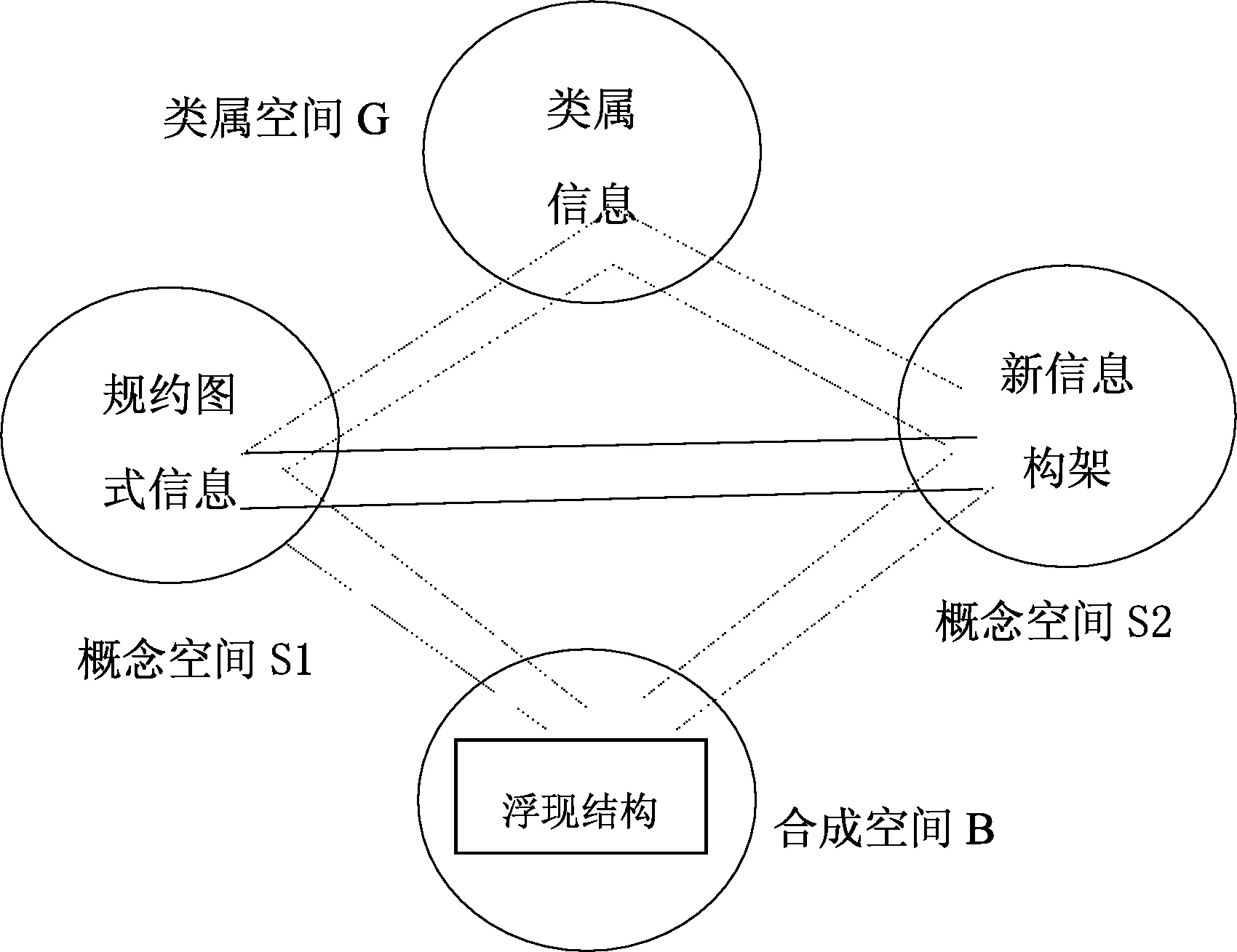

Stockwell[20]80指出,图式更新(schema refreshment)就是对原有图式进行修改,对图式中的成分关系进行改造,使得新旧图式信息产生偏离,从而产生陌生化效果(defamiliarization)。根据概念整合理论[21],我们可以将图式知识重组的运作原理解析如下:认知主体在概念运作时激活四个概念空间。概念空间S1包含了规约化图式中的相关信息。概念空间S2是具有结构性的新信息。类属空间G因为抽象并概括了S1和S2之间共性,因而为S1与S2之间的信息映射提供基础。随后,认知主体将S1、S2空间内的图式信息有选择地投射入整合概念空间B。在B空间内,相关信息经过组合、完备和阐释等系列操作形成一个浮现结构(emergent structure),从而完成图式更新操作(见图3)。需要注意的是,浮现结构信息与原有输入空间信息可以存在差异,因此这些信息会与认知主体的预期形成偏差,进而产生新鲜感和奇异感。

图3:图式知识重组概念整合网络

虽然该整合网络中的两个输入空间内各存在一个图式构型,但整合空间从含有规约图式的输入空间承继框架层次结构(frame-level structure),从另一个输入空间中承继了具体层次结构(specific-level structure)。这样,图式知识重组操作激活了Culson[22]及Faucunnier&Turner[23]所定义的单侧框架网络。

评话话本在处理“酒店打尖”时就使用了图示更新。该片段描写的是一个交易场景。Fillmore[24]将这类场景概括为商业事件框架(“commercial event” frame),Schank和Abelson[25]则更加具体地将之归纳为“餐馆图样”(restaurant script)。虽然两个图式在侧重点上有所不同,但本质上都是对餐馆交易地的抽象概括。笔者将之统称为“餐馆图式”。原型性的餐馆图式是一个一级信息性图式(first-order informativity),所包括的人物、道具和事件等信息十分笼统抽象。在话本中,该餐馆图式虽然构成输入空间S1,但其信息是被细化过的。由于受原著《水浒传》的巨大影响,其中的人物、道具和情节有具体指称对象,因此它是一个二级信息性图式(second-order informativity),我们称之为“武松吃酒”图式。另一方面,评话艺人还激活了一个“争执”图式构成了输入空间S2。这个图式中的语义信息同样被情景化了,也是一个二级信息图图式,争执参与者由店小二和小老板来承担,而争执目的是为了赏银的归属。说书人将“武松吃酒”图式和“争执图式”投射进入整合空间。虽然两个二级信息图式都有为浮现结构提供结构框架的能力,但评话艺人选择从前者承继框架层次结构,从后者承继具体层次结构去拓展“餐馆图式”中的事件成分。这样,在合成空间内,说书人完成了概念的组合操作。因此,话本最终呈现出的故事就比原著小说多出一段争执场景。

此外,评话艺人通过对“餐馆图式”的语义重心进行调整,完成对合成空间内信息地阐释和完备。Schank和Abelson[24]认为,“餐馆图式”中“顾客进入餐馆”和“顾客吃饭”是两个主要的系列事件信息,因为前者是图式的主题,后者是图式的主要概念和目的。原著小说浓墨重彩地描写了武松吃酒过程,这符合图式要求。话本却在此基础上进行了改编,重点刻画了四个事件,即进店、吃酒、结账和争执。它们分别重点刻画了进不进店、是否多吃酒、称银子重量和赏银归属等四个矛盾,使得整个部分张力十足。一般认为,“餐馆图式”中被语义侧重的人物应为顾客——武松。但在话本中,武松只在“吃酒”事件中作为突显对象被侧重描写,他在另三个事件中的凸显度并不高,在“争执”事件中甚至没有承担任何角色。我们将相关人物在事件中的凸显程度分为高、中、低三档,见表3。

表3:话本人物在“餐馆图式”系列事件中的凸显程度

表3显示,评书艺人极大地强化了店小二的凸显程度,并将其贯穿于“餐馆图式”系列事件的始终。在“进店”事件中,他巧舌如簧打消武松的疑虑,劝诱其入店;在“吃酒”事件中,他一边劝酒一边倒酒;在“争执”事件里,他油腔滑调、鼓舌弄唇。整个人物被塑造得十分丰满,俨然塑造成了核心角色。在“结账”和“争执”事件中,小老板偷奸耍滑的形态举止也刻画得十分细致,令人印象深刻。话本通过“伸手把这块银子拿过来,朝戥盘里一放,右手两个指头捻住戥毫,左手就把戥花一理,一抬平”等系列动作将小老板称重行为描写得精细入微,随后用“抬头望望武松的脸色:‘爷驾,你老人家这块银子是一两……还欠一分呐!’”将其察言观色、偷奸耍滑的嘴脸刻画得惟妙惟肖。该人物在此处的凸显度几乎与话本主人公武松不相上下。

通过上述组合、阐释和完备等系列操作,话本呈现出的浮现结构与听众基于小说的情节预期有了很大的差异。这样,话本既可以忠实原著,塑造出武松喝酒时豪气干云的英雄气概,又可以利用新概念构架将小市民的市侩嘴脸刻画得入木三分,从而产生陌生化的艺术效果,增加故事的趣味性。

二、评话话本中的概念衔接

人类语言的一个显著特征在于具有概念依存性(conceptual dependence)。Halliday和Hasan[26]指出,语篇中对某个成分的意义解释需要依赖于对另一个成分的解释。这种依存需求促使了衔接关系的建立。衔接使得语篇内容具有高度的整体性和流畅性。一个优秀的评话话本必须格外关注语义的连贯性,从而使得评话表演一气呵成。本部分将讨论图式在评话意义衔接中的作用。

(一) 图式内部的注意力分布

注意力是一个复杂的心理现象,受到诸多认知操作的影响,选择(selection)就是其中一个关键因素。选择是指注意与目标有关的那部分经历而忽视其他方面的能力[27]47。它可以体现为前景——背景排列方式(Figure-ground alignment)的转变。这种注意焦点的转变始终依托于一个固定的共有的客体对象,所以焦点之间可以形成有效关联。

在讲述《景阳冈打虎》时,王派艺人自觉或不自觉地运用了这一概念模式。上文谈到,说书人将“打虎”分成了三个独立阶段。为何整个打虎过程依然表述的结构紧凑,文气连贯?这是由于三个阶段是对“打虎”图式中“打”这个关系行为进行了选择操作。当注意被聚焦于打斗初期时,艺人着重刻画虎啸的作用,而背景化了老虎的其他搏斗手段;当艺人前景化描写中期打斗过程时,就着重刻画虎爪;末期时就变成了虎尾巴。由于三个阶段都是依存于共有的“打斗”关系,是“打斗”图式的有机组成,因此能够形成有效衔接。另一个典型的例子是店小二和小老板为赏银争执的场景。脱离话本孤立地审视,“争执”桥段完全游离于“打虎”主线以外。但经过评书艺人的表述,听众觉得该部分与上下文结合得很自然,毫无突兀感。究其缘由,这是因为“争执”桥段和“进店”“吃酒”“结账”等事件元素共同依存于“餐馆图式”这个大前提,它始终没有跳离于“餐馆”场景以外。

(二) 图式间的范畴化关联

范畴化(categorization)是对认识对象进行分类定位的概念运作活动。范畴化的结果是产生概念范畴。由于抽象化程度的差异,概念范畴可以区分出类属概念(generic concept)和个体概念(individual concept)[27]96-97。类属概念是对个体概念的概括,个体概念是对类属概念的实例化(instantiation)。

在话本中,艺人通过范畴关系促使两个不同的图式形成衔接。武松打虎过程的描述就是一个典型。在详细阐释“打斗”图式前,艺人先对老虎平日捕食情况进行细致描写。艺人于此处激活了“捕食”图式。在该图式内,老虎阐释了捕食者角色,而“雀子”“兔子”“猴子”等则实例化了被捕食者角色。另外,话本在这个部分数次提到了“人”:“它所吃的东西最好的就是人”、“这几天没有人吃”。显然,此处的“人”理应被归到被捕食者范畴内,成为“捕食”图式的组成成分。需要注意的是,这个“人”是一个类属概念,没有特指实例。但“打斗”图式被激活后,其中的武松与“捕食”图式中的语义角色“人”构成了个体——类属的范畴关联。于是,两个图式形成了关联,从而上下文得以衔接与连贯。另一个例子是关于“老虎三威”的书外书。艺人在阐释“打虎”图式时插入了一个书外书,但没有对表演的连贯性造成负面影响。这是因为书外书激活的“老虎”图式涉及“虎”的类属概念,该概念与“打虎”图式内的老虎实例构成个体——类属关系,并被后者实例化阐释。

总之,评话艺术表演者通过运用上述概念模式,既可以最大限度地充实话本的信息量,以增强表演的趣味性,又能够保证紧扣主题,从而达到艺术效果的最大化。

笔者基于图式理论对评话艺人在话本创作中的概念运作机制进行了讨论,指出构建话本需要依托高度规约化的认知图式,并对其进行了情景化阐释。艺人在阐释图式时往往打破常规,对原型图式的内容和结构排列进行创造性重组,以产生陌生化的艺术效果。通过对比话本与原著小说,艺人通过图式增长机制丰富了“打斗”图式中的关系概念,并使用大量动词细化了打虎过程。话本对图式进行有意识地更新,在描述“景阳冈酒店打尖”段落时,不仅添加了店小二和小老板“争执”片段,而且还戏剧性地增强这两个角色的认知凸显度。此外,通过调整对图式内部成分的注意力分布和跨图式的范畴化运作,评书话本很好地实现了内容的衔接与连贯。

我们认为评书艺人基于三点考量来组织概念、构建文本。第一,迎合受众趣味。评书内容大多源于经典名著或民间传奇,故事的新鲜感不强,且受众多为审美情趣素朴的下层市民。因此,艺人必须对固有内容进行加工和调整,适当添加市井杂谈,以营造新奇感。第二,符合地域文化特征。扬州评话以扬州方言为基础,将方言词汇引入话本有利于丰富语言表达形式。此外,得益于明清以来扬州成熟的商品经济,贩夫走卒、三教九流汇聚于此,他们的形象深入人心,奇闻趣事往往被艺人借用、嫁接在表演之中,以增添评话的生活气息。第三,营生的需要。旧时,说书人登台表演按场次收钱。为了生计,艺人自然尽量对原著故事添枝加叶地进行扩充。总言之,为了在原著、观众、自我之间达到最佳艺术和市场效果,评话艺人需要高超的认知能力。这就为概念运作机制的研究提供了一个宝贵的研究素材。

[1] 陈午楼.从长篇小说发展到长篇评话——扬州评话话本发展规律探索[J].扬州师院学报, 1985(4):107-115.

[2] 董国炎.扬州评话论纲[J].扬州大学学报(人文社会科学版), 2004(4): 39-45.

[3] 董国炎.扬州评话研究[M].北京:社会科学文献出版社, 2009.

[4] 祁淑惠.论扬州评话的兴衰及艺术探源[J].艺术百家, 2002(3): 13-15.

[5] 易德波.扬州评话探讨[M].北京:人民文学出版社, 2006.

[6] 陈午楼.扬州评话与民俗学——兼谈民族审美心理[J].扬州师院学报, 1985(12):95-103.

[7] 陈午楼.默契—扬州评话审美功能之探索[J].扬州师院学报, 1987(7): 159-166.

[8] 王资鑫.谈王少堂说《武松》的武打特色——兼谈武打在文艺作品中的意义和地位[J].文艺研究, 1981(5): 22-30.

[9] 徐德明,李真.从“王派《水浒》”看扬州评话的艺术形态特征[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2006(2):39-43.

[10] 欧阳健.武松形象的衍变——兼谈扬州评话对《水浒》的继承和发展[J].扬州师院学报, 1981(2):48-53.

[11] 董国炎,李建明.论扬州评话语音的历史演变及其得失[J].南京师大学报(社会科学版), 2009(3): 144-149.

[12] 汪花荣.扬州评话王派《水浒》与小说《水浒传》比较研究[J].明清小说研究, 2012 (4): 96-108.

[13] BARLETT.Remembering[M].London:CUP,1932.

[14] PIAGE J.The Mechanisms of perception[M].London: Routledge and Kegan Paul, 1961.

[15] RUMEHART D.Note on a schema for stories[C]//BOBROW D, COLLINS A.Representation and understanding:studies in cognitive science.New York: Academic Press, 1975.

[16] TURNER M.The literary mind[M].London: CUP, 1996.

[17] UNGERER F, SCHEMID H.An introduction to cognitive linguistics[M].北京: 外语教学与研究出版社,2001.

[18] LAKOFF G.Women, fire, and dangerous things: what categories reveal about the mind[M].Chicago: University of Chicago Press,1987.

[19] LANGACKER R.Essentials of cognitive grammar[M].Oxford: Oxford University Press, 2013.

[20] STOCKWELL P.Cognitive poetics, an introduction[M].London: Routledge, 2002

[21] FAUCONNIER G,TURNER M.The way we think: conceptual blending and the mind′s hidden complexities[M].New York: Basic Books, 2002.

[22] COULSON S.Semantic leaps: frame-shifting and conceptual blending in meaning construction[M].北京: 世界图书出版公司, 2010.

[23] FAUCONNIER G,TURNER M.Conceptual integration networks[J].Cognitive Science, 1998(2):133-187.

[24] FILLMORE C.The case for case reopened[C]//Cole P, SADOCK J.Syntax and semantics: grammatical relations.New York, San Francisco, London: Academic Press, 1977.

[25] SCHANK R, ABELSON R.Script, plans, goals and understanding[M].New York: Lawrence Erlbaum, 1977.

[26] HALLIDAY M, HASAN R.Cohesion in English[M].北京: 外语教学与研究出版社, 2007.

[27] CROFT W, CRUSE D.Cognitive linguistics[M].北京: 北京大学出版社, 2006.

(责任编辑: 喻世华)

OnMechanismofConceptConstructioninScriptsofYangzhouPingHua——A Case study on Wu Song by Wang Shaotang

ZHANG Jingyu1, HUANG Ying2

(1.College of Foreign Languages, Yangzhou Polytechnic College ,Yangzhou Jiangsu 225009, China; 2.Shuren School of Yangzhou High School Education Group, Yangzhou Jiangsu 225000, China )

The scripts of Yangzhou Pinghua are mainly based on the various conventional image schema.Storytellers, in their performances, are inclined to disrupt the prototypical arrangement of elements and structures in schema so as to create the effect of defamiliarisation.They enrich and reconstruct the schema by means of schema accretion and schema refreshment.Through adding new plots and selecting profiles, storytellers attract the attention of audience.Moreover, the adjustment of attention and the cross-schema categorization realize the cohesion and coherence of different schema and make the story an inseparable whole.

scripts of Yangzhou PingHua; schema; schema accretion; schema refreshment; cohesion

2014-09-16

张靖宇(1981—),男,江苏扬州人,扬州职业大学讲师,硕士,主要从事认知语言学研究。

H043

: A