团队信任、团队互动与团队创新——基于虚拟团队的研究

宋 源

(上海政法学院 经济管理学院,上海 200433)

一、问题的提出

全球化趋势和信息传播技术(Information &Communication Technologies,ICTs)的迅速发展大幅改变了人们的生活,现代社会中的人们得以借由ICTs与原本散布于各地的“陌生人”发展出程度不一的人际关系,所谓的“网络社会”(Network Society)终于形成,众多不同领域的研究也随之开展。而这些新兴的研究领域中,ICTs 对组织的影响可以说最为显著。Morton(1991)指出,ICTs 对组织的影响涵盖包括工作方式的根本改变、组织层级的整合、产业竞争的改变、组织使命和战略的变动、管理和组织结构的改变、全球环境的改变以及组织的必要转型等。可见,无论从内在的运作还是到外在的结构与竞争环境,组织皆受到ICTs相当程度的冲击。尤其是组织成员,ICTs 原本只是协助成员进行沟通与完成任务的工具。但随着ICTs的不断进步,原本以面对面沟通为主的团队成员,因而获得高度跨时空实时互动、处理资料的能力。自此,与他人共事不必再局限于同一时间、地点,而能与他人进行远距离的合作,并进一步构建出一种全新的组织和工作形态。当企业通过电子邮件(Email)、视讯会议系统(Desktop Video Conferencing)和 协 作 软 件(Collaborative Software)等网络技术的配合运用,将可轻易跨国界、跨时差地运用组织内部或外部的成员组成项目团队,形成所谓虚拟团队(Virtual Team)(Lipnack & Stamps,1999)。虚拟团队的开发模式取代了之前按研究、开发、生产、营销顺序的传统开发模式,这种并行工程方式通过组建跨职能的虚拟团队,应用跨专业的方法,把不同时间、不同地点工作的成员组织起来,实现营销、工程、设计和制造的整合[1]。在这样的背景下,越来越多的公司出于最大限度地发挥信息技术的效益和降低昂贵的资源成本等目的,纷纷采用“虚拟团队”(Virtual Team)这一组织结构来完成企业各项任务。虚拟团队是由跨越空间界限、时间界限及组织界限的成员所组成的、利用现代信息技术密切协作以完成工作任务的一种新型团队。作为一种新兴的组织形式,在引起实践者关注的同时,虚拟团队也吸引了研究者的视线焦点。与传统面对面团队相比,虚拟团队具有快速响应、高灵活性、成本优势、信息优势、人才优势、效率优势及竞争优势等,同时虚拟团队也通过提供多项技能的组合及团队成员间的互动及运作方式,让工作产生更具效果的创新模式,从而使得组织在以创新为主的知识经济时代逐渐依赖虚拟团队的创新以响应快速变化的市场环境[2](West,2002)。但由于虚拟团队成员分散各地,来自不同的国家、种族及组织,拥有各自独特的文化背景、价值观念乃至行事风格,团队成员又不能像传统团队那样进行面对面的沟通,导致虚拟团队的信任难以建立和维持,团队互动变得难以预测和控制,虚拟团队的创新也比想象的变得更加困难。

在以创新为主的知识经济时代这种新的经济形态下,对大多数企业而言,创新是维持及获得竞争优势的关键。如果企业本身不具备创新能力,而其他竞争对手具备创新能力时,必定会导致企业的失败(Afuah,1998)。Porter(2001)也指出,未来企业必须具备“全球级创新”能力。此创新能力包括两大要素:企业内部创造和商品化新技术的能力与流程(the Capabilities and Processes within Companies for Creating and Commercializing Technology)以及外部环境的配合。如果企业没有对创新进行投资,可能会导致其无法跟上产业中科技进步的速度,同时也难以面对顾客的需求,从而丧失市场上的竞争优势(David,1998)。以往对创新的研究,学者大多集中在个体层面,认为企业的创新主要来自于个体的创造力,认为个体的创造力提升了,团队自然会有所创新,因而较关注心理特征、人格特质等与创造力之间的关系,却忽略了对团队层面创新的研究(Damannour,1991;Madjareral.,2002)。

同时,传统对虚拟团队的研究多集中在技术方面,探讨通信技术的运用对团队沟通、团队信任以及团队创新甚至团队绩效的影响,但高绩效的虚拟团队比绩效较差的团队往往采用更多的非正式的社会方式而非技术方式进行交流(Kinney,Panko,1996)。因此,本文将研究焦点置于对虚拟团队绩效产生深刻影响的虚拟团队社会子系统,选取团队而非个人为研究层次,探讨团队信任、团队互动及团队创新的关系。文章在对虚拟团队信任、团队互动及团队创新关系做出相关文献回顾及评述的基础上,提出虚拟团队信任、团队互动、团队创新三者关系的初始概念模型,接下来根据初始概念模型发展出实证研究模型,而后提出相关假设,并对其进行实证分析和检验;最后,对实证分析得出的相关结论加以阐述和说明。

二、研究现状梳理

“虚拟团队”是利用网络通信信息技术将不同地域、组织的人连接起来从而完成一个指定任务的新型组织结构(Townsend et al.1998)。与传统团队不同,虚拟团队强调跨时间、空间、组织边界,借助于网络通信技术进行沟通与协作,从而完成特定的任务。随着虚拟团队的广泛引用,许多组织不仅认识到因特网与通信技术发展的“诱惑力”,也认识到了这种高度数字化的环境使得管理过程中的信任问题更加复杂化和多样化,稍有不慎,就会影响团队的互动品质与共识的达成,甚至影响团队绩效,造成管理失控。实践中我们也发现企业采用的虚拟团队中大约有50%最后归于失败。

国外很多研究都在试图找出影响虚拟团队成功的关键影响因素,并得出了一些较为公认的结论。Timothy et al.(2000)运用现场准实验研究方法,发现了影响虚拟团队成功的4个关键因素:团队沟通、团队文化、技术支持和团队管理。成功的虚拟团队在沟通方面强调沟通的持续性、沟通的制度化,以及定期的面对面交流或其他一些促进团队建设的活动等;在团队文化方面,强调团队成员的参与意识,对不同观点的容忍度及相互之间的信任感等;在技术支持方面,强调对物理硬件设备的投入,对电子信息技术的运用及对团队成员技术技能的培训等;在团队管理方面,强调要有清晰的团队目标、持续的绩效反馈及团队上层领导的支持。Jeremy等通过问卷调查法对美国8家公司中的12个虚拟团队进行调查,得出结论,可以把影响虚拟团队成功的因素概括为两大类:团队内部动力驱动因素和团队外部机制支持因素。团队内部动力又包括工作任务特征、团队成员选拔过程、团队成员关系、团队互动过程、团队内部管理等要素;团队外部机制又包括教育培训体系、薪酬激励体系、领导风格、工具和技术的运用、沟通模式等要素。这两大类因素共同作用,决定了团队最终的业务绩效及满意度。国内学者邓靖松认为对虚拟团队的研究主要集中于三条思路:技术取向、行为取向和认知取向。技术取向的虚拟团队研究集中于信息系统科学领域,着重于如何通过改进各种信息技术手段,如改进远程会议系统或软件系统,以提高团队沟通、信息获取等功能的有效性,增进技术手段的决策支持功能等方面;行为取向的虚拟团队研究遵循传统的社会心理学研究思路,着重探讨虚拟团队在组织中的运用及如何提高其有效性等方面,如虚拟团队信任、虚拟团队发展、虚拟团队文化和虚拟团队领导等研究;认知取向的虚拟团队研究则结合认知心理学的研究进展,将研究焦点放在促进虚拟团队协同合作的认知成分和内隐机制,如内隐协同、共享认知、集体理解、社会认知等研究。

从国内外学者的研究中不难发现决定虚拟团队成败的关键因素无不包括组成虚拟团队社会关系构面中的团队信任及团队互动。学者们从理论层面及实践层面开始频繁地探讨虚拟团队中的信任问题。英国伦敦商学院的Charles Handy 教授在《信任与虚拟组织》中指出“没有信任就不存在虚拟组织”[3],Lipnack和Stamps(2000)认为“虚拟团队的成功来自信任”[4],Meyerson 等(1996)考察了虚拟团队中信任的形成和信任的基础[5]。同时有研究表明信任与许多组织变量如沟通质量、绩效、公民行为、合作、团队互动、问题解决等都有显著关系。Staples &Webster(2008)探讨团队信任通过团队中的知识共享影响团队效能,并探讨任务相互依赖性以及团队的虚拟化程度对这一关系的调节作用,研究结果表明,团队信任正向影响知识共享,进而影响团队效能[6]。根据Marks,Mathieu & Zaccaro(2001)的定义[7],团队互动是团队成员相互依赖的表现形式,是团队成员在协同完成工作的过程中所进行的认知、语言和行为等方面的活动,通过成员的互动行为将团队的投入转化为创造性产出(West,2002)[8]。团队成员互动是实现团队创新的重要机制,这一点已经得到了国内外学者的广泛认同(Hoogstraten & Vorst,1978[9];Graen & Scandura,1987;Campion et al.,1996;Tesluk & Mathieu,1999;刘雪峰和张志学,2005[10])。但是对于团队互动的组成因素及对团队创新的影响上,学者们却各有不同的看法。团队互动自1940年代起就为学者专家们热烈地探讨与研究,但大多仅止于研究行为的本身,而未考虑问题解决的效果。学者们探讨了不同的团队互动形态,如Bales 提出的互动过程分析最被经常用来说明团队互动形态,他们认为团队互动包括社会情感行为(Social Emotional Behaviors)及 任 务 行 为(Task Behaviors),但被批评内容并不恰当,有些和工作有关,而有些内容和工作无关,因此和团队绩效无关(Amason & Sapienza,1997;Cooke & Szumal,1994;Shaw,1983)。Jewell & Reitz(1981)提出沟通、决策制订、影响力、合作与竞争是团队互动过程的主要因素。Salas等人(1992)明确指出沟通、协调及团队合作是影响团队互动过程的关键因素。N.Maier 和L.Hoffman首先提及团队互动行为和团队创新相关联,N.Maier 将团队互动区分为合作型与游说型两种,合作型的特性是倾听、理性的刺激和寻求彼此不同的意见,此种互动可使团队资源最大化,经由成员主动与公开地参与决策的发展与整合,使团队对决策成果有参与感;而游说型的特性是防御的、被少数人所支配的、非常重视自己的意见并向他人游说,此种形态对团队创新具有反效果,因为它使得个人依自己的步调解决问题,并由少数人做决策。根据Powell et al.(2004)针对近年关于虚拟团队的43 篇研究整理可得知,虚拟团队主要的研究架构分为三大部分,分别是输入(Input)、社会情感过程(Socio-emotional Process)和 任 务 过 程(Task Process)、输出(Output)。其中社会情感过程和任务过程指的就是虚拟团队的互动过程及互动行为,对其分析后发现虚拟团队互动包括建立关系、凝聚力、沟通、合作、科技适配程度等。根据对相关研究文献的梳理,团队互动的构成涉及很广,但是无论是结构因素还是人际互动因素,归纳起来应该都包含在合作行为、冲突行为及主动创新行为这些与团队创新联系紧密的互动维度里。

根据上述文献梳理,对虚拟团队的研究表明团队信任无疑是影响团队创新的重要因素之一,而团队互动也是影响团队创新的一大要素。但虚拟团队信任对团队创新的影响机制如何?虚拟团队中团队信任与团队互动的关系怎样?团队信任是否通过团队互动的中介作用影响虚拟团队的创新?这正是本文所要解决的研究问题。

三、理论框架与研究假设

虚拟团队信任是营造良好团队创新氛围的重要因素之一,团队成员只有在良好的团队创新氛围中才会感到心情放松,敢于自由地发挥想象力,提出更多新颖而有用的想法,然后积极地将各种想法付诸实施,提升团队创新(Isaksen & Lauer,2002)。虚拟团队这种特殊的团队形式中,团队信任更能有利于团队成员间信息、知识的传播及共享,在存在不同意见、想法时也能使团队成员舍弃心理防备,大胆交流及讨论。相反,在缺乏团队信任的氛围中,虚拟团队成员则更加喜欢独立工作,尽量减少成员间的互动,而当个体创新想法的产生受到阻碍时,就不可能演变成集体的创新活动。总之,虚拟团队信任对团队创新的实现和提升有重要的影响。但这种信任是直接导致团队创新的实现和提升,还是通过团队成员互动行为的中介作用间接影响团队创新的实现和提升呢?如果是后者,不同的团队互动行为(合作行为、冲突行为、主动创新行为)的作用大小是否相同?作用机制又有什么不同?团队互动行为的中介机制有何特殊性?这些问题都将在本文这一部分的研究中得到解答。

(一)团队信任、合作行为与团队创新

合作型互动是指通过团体成员互动,运用方法解决问题,使得成员们能同时满足人际和团队共同目标的需求,团队成员彼此包容、产生团体承诺以及共同合作。合作型团队互动使成员关系更紧密、情感更深厚,团队成员会因此变得比较乐于帮助、照料、尊重他人,责任感增强,互相鼓励影响,支持团队发展,促进团队绩效提升(Nelson & Cooprider,1996)。而这一切都要以团队信任为基础,没有信任,团队成员难以进行真正的合作型互动。团队成员间的彼此信任使成员乐于帮助他人,而不必担心会损失个体利益(Van Dyne & LePine,1998);而其个人遇到困难需要其他成员的帮助时,其他成员同样愿意伸出“友爱之手”,由于彼此间的信任,帮助和被帮助就成为自然而然的事情(方润生,2003),合作型团队互动就进行得非常顺利。

虚拟团队不仅对环境的变化和市场需求能够做出快速的反应,更能够通过成员之间的相互协作和知识交流实现知识创新和技术创新。通过团队合作型互动,团队成员可以尽快获得信息和专业知识以解决手头上的问题,还可以学习新的技巧以便将来解决其他问题。因为团队成员个体的能力有限,在信息的获取、知识的共享与加工中往往需要大家来合作完成。团队成员通过各种渠道进行知识交换和讨论,可以达到扩大现有知识的利用价值并产生新知识的效应。对知识共享的结果研究发现,知识共享程度势必会对组织的学习能力和创新能力产生显著影响。Cohen & Levinthal(1990)指出拥有不同知识的个体间的相互作用促进了远高于个体所能达到的组织创新能力,Zarraga & Bonache(2003)认为异质的知识通过个体间的传递与整合,可以形成新的层次的知识,如群体知识;Andrews & Delahaye(2000)则认为个体间的知识共享有助于个体与组织的学习,而学习能力是创新能力的基础。总之,通过团队成员的合作行为,团队成员将本属于个体的隐性知识融入工作行为中,经过成员间的彼此观察及“潜移默化”,实现隐性知识到显性知识的转换及成员间隐性知识的共享,当这种共享达成时,团队创新就得以实现。

由此得出假设1a:虚拟团队中,团队信任正向影响合作行为;假设1b:虚拟团队中,合作行为正向影响团队创新;假设1c:虚拟团队中合作行为对团队信任与团队创新关系产生中介效果。

(二)团队信任、冲突行为与团队创新

虚拟团队是典型的任务型团队,团队成员通过视频、电话、网络、即时通信工具等进行以完成任务为中心的沟通交流,不像传统团队成员经由面对面沟通而易引发情感冲突,因此虚拟团队的冲突大都为任务冲突。团队信任能够使团队成员彼此间更加宽容及互相接受,即便存在某些观念和思维方式上的差异,团队成员也不会觉得这是一种威胁。相反,团队成员会鼓励彼此就差异进行深度的沟通,通过这种深度的沟通,团队成员能够充分进行各种信息、知识的交流,公开表达自己的想法、阐述自己的方案、提出自己的质疑,通过彼此不同观点的碰撞撞击出更多的“火花”。这个深度沟通大多情况下会表现为任务冲突而非情感冲突,这种冲突是建设性的,成员不会因此而彼此嫉恨,进而不信任。

冲突不仅仅是负面现象,它还是组织创新来源的一个重要部分。在这里,我们主要研究虚拟团队中的任务冲突。团队成员拥有不同的观点,或者针对同一任务持有不同的解决方案往往比那些全体成员秉持同一观点的群体显现出更强的创造力(C.J.Nemeth,1986)。Tjosvold和Wong(2004)认为一定程度的冲突对团队的创新也会产生积极影响。团队成员正是通过建设性的任务冲突产生创新的理念,对此理念加以突破、完善,进而形成期待的创新方案。过去的一些实证研究表明情感性冲突与团队创新是呈负相关的,而任务性冲突就较为有建设性,Jehn(1995)在以学生为对象的研究中发现,在课题的分组计划中任务性冲突与创新存在正向相关,这是因为任务冲突有助于团队成员针对问题提出不一样的想法或观点,收集新的资讯,对问题作更深入的探讨及完整的了解,并提出具有替代性的解决方案。虚拟团队成员难有机会进行频繁的人际互动,因此在很大程度上避免了频繁人际互动可能带来的情感冲突,聚焦于特定任务解决的虚拟团队成员更能借由任务冲突促进团队创新。

综上,得出假设2a:虚拟团队中,团队信任正向影响冲突行为;假设2b:虚拟团队中,冲突行为对团队创新的产生有正向作用;假设2c:虚拟团队中,冲突行为对团队信任与团队创新关系产生中介效果。

(三)团队信任、主动创新行为与团队创新

团队信任可以为团队成员创造良好的氛围,这种信任的氛围可以从两个方面影响团队成员的主动行为:其一,团队信任可以给团队成员相当的安全感,这种安全感直接减少或抵消了未知结果的冲击与影响,团队成员借由这种氛围的支持敢于主动地进行富有创造性的思考,并自觉创造合适的条件和机会进行创新(Robinson & Stern,1997),即使这种创新出现失误或遭受失败,团队成员也不会遭到其他成员的指责或来自团队的惩罚;其二,团队信任可以给团队成员带来所需要的资源,通过整合这些资源,团队成员能够拥有足够的条件来进行主动的创新。反之,如果缺乏团队信任,成员害怕主动行为所带来的失败结果带来的指责或惩罚,他们就会循规蹈矩地工作,以“不出错”为原则或目的。虚拟团队成员的自我管理使得其遇到问题时首先想到的是依靠自己的力量来完成,只要有相当程度的团队信任存在,虚拟团队成员就会勇于主动创新。

“主动行为是创造的第二要素”,“未曾预期的创造性行为只会来自于主动的创新行为”(Robinson& Stern,2001)。虚拟团队中,主动行为对创新的这种提升主要表现在:首先,团队成员主动地识别和分析问题,并设定创新目标。这种主动性体现在日常工作的时时刻刻、方方面面,正如Shapiro 所强调的24/7 创新,即创新并非只发生在遇到困难或未解决问题时,而是每周7天,每天24小时持续不断地进行着的。这种从小处入手的主动行为会最终实现大的突破,从而影响团队创新。其次,主动地交流和沟通。团队成员间的交流和沟通可以使个体的主动行为上升到团队的层面,个体正确的主动行为会得到其他成员的认可,进而吸引越来越多的成员主动地协助完成团队层面的创新。虚拟团队成员的“自我管理”特质使得成员乐于进行主动创新,在主动创新过程中团队成员会遇到问题、识别问题,进而分析问题,当团队成员意识到这种创新对于团队任务的完成至关重要时,通过与其他成员的交流和沟通,虚拟团队成员个人的主动创新行为就上升到团队创新的层次。

故提出假设3a:在虚拟团队中,团队信任正向影响主动创新行为;假设3b:在虚拟团队中,主动创新行为对团队创新的产生有正向作用;假设3c:在虚拟团队中,主动创新行为对团队信任与团队创新关系产生中介效果。

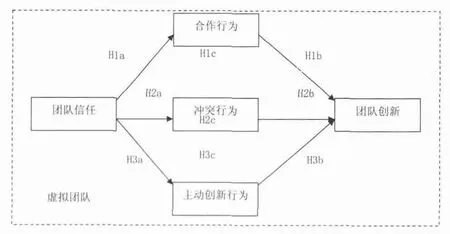

总结相应理论框架与研究假设如图1所示:

图1 虚拟团队信任、团队互动、团队创新研究框架

四、研究设计

(一)变量测量与问卷设计

本文的研究问卷均采用国外学者的成熟量表,量表皆具备良好的信度与效度。

1.对虚拟团队信任的测量,问题设计主要参考了Mayer,R.C.,Davis,J.H.和Schoorman,F.D.,Jarvenpaa et al.(1998)和Kanawattanachai & Yoo(2002)的问卷,所搜集数据反映了团队成员对于自己团队中信任程度的评价。具体问题包括“团队成员如对于关键任务该如何完成已有了自己的想法,就不会让其他成员在这件事上施加影响”等,回答选项采用李克特(Likert)五点尺度。

2.对团队互动的测量。本研究将从合作行为、冲突行为及主动创新行为三大维度来对团队互动加以衡量。对合作行为的测量摘自Cooke & Szumal(1994)量表中对合作型团队互动测量的20题,经主成分分析萃取因素后简化至11题,每题有5个选项,依题意的符合程度由高至低计分。本研究主要从任务冲突的内涵来衡量冲突行为,参考Jehn &Mannix(2001)、Jehn(1995)团 队 内 部 冲 突 量 表(intragroup conflict scale)及 Chen & Tjosvold(2002)测量建设性冲突行为的量表设计6个题目,要求被调查对象根据在实际团队经历中的真实感受作答,回答选项采用李克特(Likert)五点尺度。主动创新行为主要测量团队成员在主动设定创新目标,利用非工作时间以及手边的资源实施创新活动等方面的整体表现。Baer & Frese(2003)根据Frese,Fay & Hilburger(1997)编制的采用自我报告形式测量主动行为的7个题目,改编为从组织层面进行测量,Cronbach a 为0.94。Seibert,Kraimer & Cram(2001)编制了测量主动创新行为的量表,共4个题目,Cronbach a 分别为0.88。在参考以上量表的基础上,设计诸如“团队成员会建议新的方法来完成任务或达成目标”“团队成员主动寻求新的科技、流程、技术或产品创意”等问题,回答选项采用李克特(Likert)五点尺度。

3.对团队创新的测量。本研究采用Burpitt &Bigoness(1997)所 使 用 的 量 表(共8个 题 目,Cronbach a 为0.91),设计诸如“团队会学习应用原有技能的新方法,以发展吸引或服务新市场的新产品”等6个题目。回答选项采用李克特(Likert)五点尺度,其中“1”表示“完全不同意”,“2”表示“不同意”,“3”表示“不确定”,“4”表示“同意”,“5”表示“完全同意”。

4.对团队类型的测量。Salas(1992)的研究中表明时间、地点及是否进行面对面的交流是区分传统面对面团队与虚拟团队的重要标准之一,Kayworth et al.(2001)对虚拟团队沟通媒介的研究使“团队成员的沟通方式”成为衡量团队特征的维度之一。Kimble(2000)从时间、空间、组织三个维度上将虚拟团队的类型分为8种。因此,设计问题“把团队所有成员考虑在内,团队的成员来自:①同一组织②不同组织”,“把团队所有成员考虑在内,团队的成员属于:①同一部门②不同部门”及“团队的任务经常涉及多部门或跨部门的协作吗”等来判断研究对象是否符合本研究“虚拟团队”的要求。

(二)样本选择

本研究的正式样本来自长三角地区众多高科技企业的22个虚拟团队的206名成员。由于本研究的对象为虚拟团队,因此在选择研究样本时倾向于在高新科技产业、电子业中及经常使用远程沟通工具的跨国企业全球项目小组中寻找虚拟团队的样本。同时,基于部分变量是由个人层次聚合成团队层面,必须取得团队内成员完整样本组合成团队层次的资料,因此本研究采取立意抽样的方式发放研究问卷,即先透过各种渠道接触有意协助进行问卷调研的公司及企业。本次调查的样本主要来源于长三角地区,共发出问卷250份,回收223份,根据问卷无人填写或填答不完整检视其是否为无效问卷,剔除无效问卷17份后,实际有效可供分析的问卷为206份。

五、实证分析

(一)信度和效度

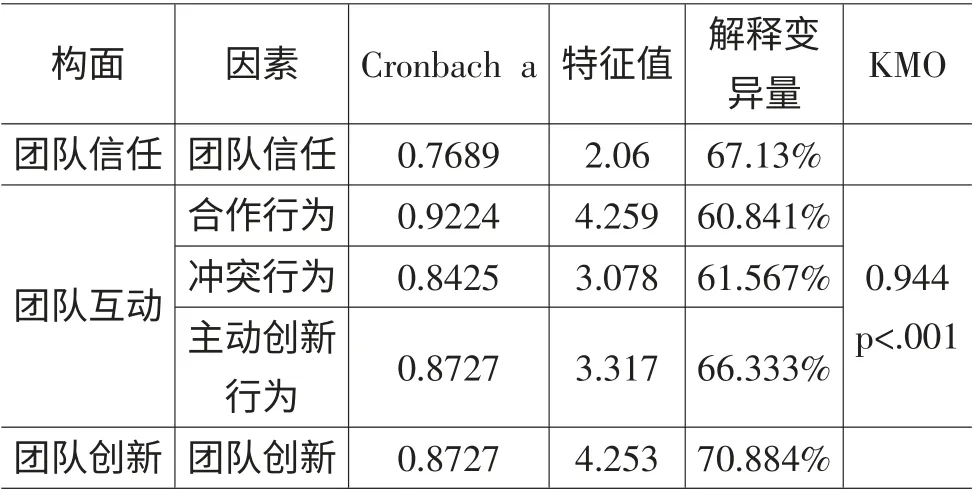

本研究中各变量信度值(Cronbach's a)如表1所示,各变量的Cronbach's a值都在0.7以上,表示各因素量表的内部一致性都相当高,为很可信或十分可信,即信度良好。本文中所使用的各个研究变量的测量量表均是学者使用过的、经过大量测试的成熟量表,经过适合本研究的编订后,再做小规模的预测试,以了解填答者在实际答题时是否会产生语意不清或者填写困难的情况,并做最后的修订及完善。因此,可以认为研究中使用的问卷具有相当程度的内容效度。本文使用的团队互动测量量表包含22个题目,因素分析后,萃取3个因素,每个因素的特征值都超过1,累积解释变异60.13%(见表1),其KMO 值达0.944,数据适合因子分析,Bartlett球形检定的Chi-square 达4072,显著性概率小于1%(p<.001),表明建构效度良好。

表1 信度、效度分析

(二)主成分分析

为了浓缩研究维度,简化各个变量的量表为单一指标,故而采用主成分分析法不经转轴而对各因素的量表进行因素萃取,为各个因素萃取出单一的指标,作为回归分析的基础。根据统计要求,经萃取后的因素需符合特征值>1,且解释变异量>60%的标准才能够代表该因素。团队信任因素使用3个题目进行衡量,经主成分分析后萃取出1个因素可解释变异为68.429%,特征值为2.053。合作行为因素使用7个题项进行衡量,经主成分分析后萃取出1个因素可解释变异为60.841%,特征值为4.259。冲突行为因素使用5个题项进行衡量,经主成分分析后,萃取出1个因素可解释变异为61.567%,特征值为3.078。主动创新行为因素使用5个题项进行衡量,经主成分分析后,萃取出1个因素可解释变异为66.333%,特征值为3.317。团队创新使用6个题项进行衡量,经主成分分析后,萃取出1个因素可解释变异为70.884%,特征值为4.253。经主成分分析法所萃取出的指标因素特征值皆大于1,且解释变异皆介于60%—75%的区间内,适合用于代表各因素作为回归分析的指标。

(三)相关性分析

考察团队信任与团队互动的相关性,即考察团队信任与合作行为的相关性、团队信任与冲突行为的相关性及团队信任与主动创新行为的相关性。本研究采用Pearson 相关系数来检验变量之间的相关关系,相关分析检验结果表明,团队信任与合作行为存在显著的正相关关系(0.612,p<0.01),团队信任与冲突行为存在显著的正相关关系(0.585,p<0.01),团队信任与主动创新行为存在显著的正相关关系(0.427,p<0.01)。具体而言,团队信任水平越高,团队成员越能够相互合作;团队信任水平越高,团队成员越能够在彼此相互信任的氛围下,对团队任务相关的方方面面进行深度沟通或引发建设性冲突;而团队信任水平越高,团队成员越乐于、敢于进行主动创新。从各相关系数的数值大小可以发现:与团队信任相关程度最大的是合作行为,其次是冲突行为,然后是主动创新行为。

考察团队互动与团队创新的相关性,即分别考察团队合作行为、冲突行为、主动创新行为与团队创新的相关性。相关分析检验结果见表2:合作行为与团队创新存在显著的正相关关系(0.544,p<0.01),冲突行为与团队创新存在显著的正相关关系(0.660,p<0.01),主动创新行为与团队创新存在显著的正相关关系(0.726,p<0.01)。具体而言,团队成员彼此越是相互合作,就越有利于团队创新行为的发生;团队成员越是能进行深度沟通,引发有益的建设性冲突,越有利于团队创新;团队成员越是主动进行创新行为,越有利于团队创新行为的提升。从各相关系数的数值大小可以发现:主动创新行为与团队创新的相关程度最大,其次是冲突行为,然后是合作行为。另外,合作行为、冲突行为与主动创新行为这三个因素之间也有显著的相关性,但相关系数皆小于0.8。

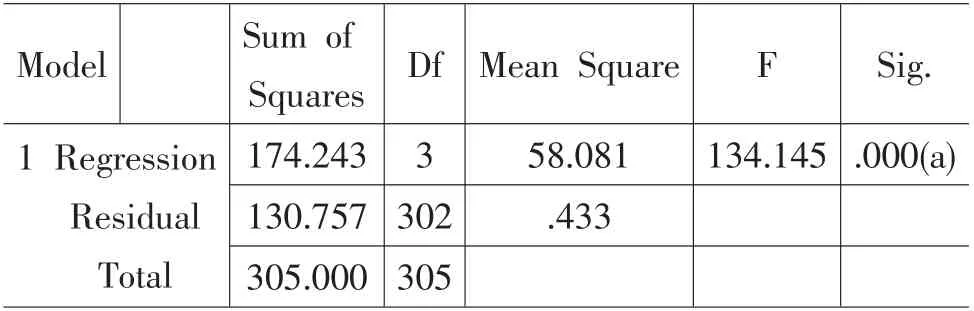

表2 模型A nova表:团队互动对团队创新的影响

(四)回归分析

这部分我们使用简单回归分析验证团队信任分别对合作行为、冲突行为以及主动创新行为的影响,具体列出回归方程式如下:

Y1=α+β1aX1+ε(回归式1)

Y2=α+β1bX1+ε(回归式2)

Y3=α+β1cX1+ε(回归式3)

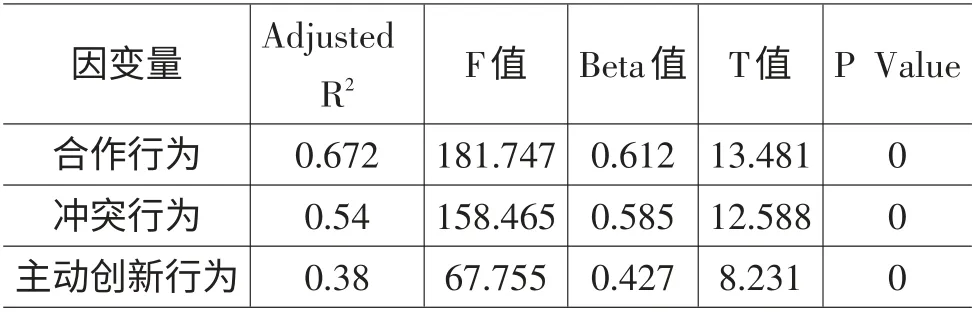

其中Y1为合作行为,Y2为冲突行为,Y3为主动创新行为,α为截距项,β1a为团队信任对合作行为的回归系数,β1b为团队信任对冲突行为的回归系数,β1c为团队信任对主动创新行为的回归系数,ε为残差。回归结果见表3:团队信任对合作行为的影响修正后R square 值为0.672,β1a值为0.612,P 值小于0.01,显示团队信任对合作行为有显著的正向影响;团队信任对冲突行为的影响修正后R square 值为0.54,β1b值为0.585,P 值小于0.01,显示团队信任对冲突行为有显著的正向影响;团队信任对主动创新行 为 的 影 响 修 正 后R square 值 为0.38,β1c值 为0.427,P值小于0.01,显示团队信任对主动创新行为有显著的正向影响。由此,假设H1a、H2a、H3a得到验证。

表3 团队信任对团队互动的简单回归分析

其中自变量为团队信任。

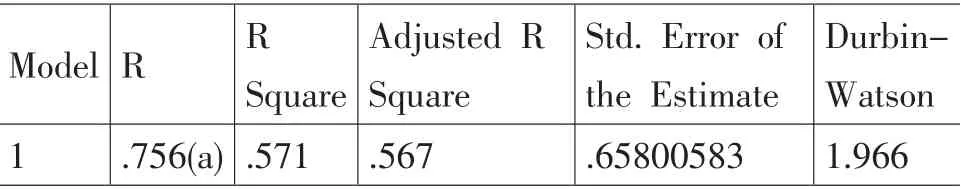

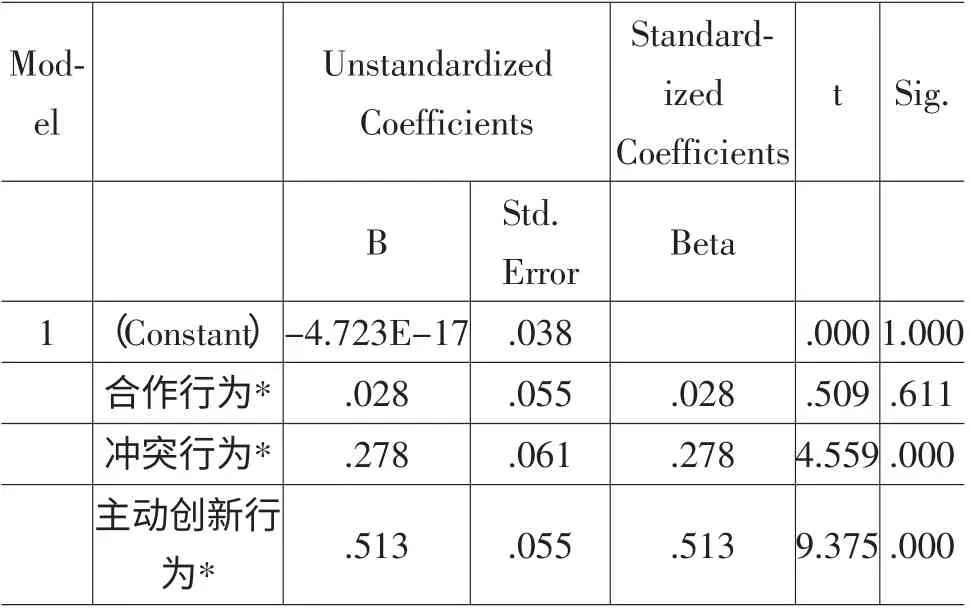

同时,本研究采用多元回归分析合作行为、冲突行为与主动创新行为对团队创新的影响,列出回归式Y=α+β1X1+β2X2+β3X3+ε(回归式4):其中Y为团队创新,X1为合作行为,X2为冲突行为,X3为主动创新行为,α为截距项,β1为合作行为对团队创新的回归系数,β2为冲突行为对团队创新的回归系数,β3为主动创新行为对团队创新的回归系数,ε为残差。回归分析的结果见表2、表4和表5。表4表明回归式2的模型适合度修正后判定系数为0.567。表2 表明该总体模型F值为134.145,P值小于0.01,总体模型显著。表5表明合作行为对团队创新的回归系数β1值为0.028,但未达显著水平;冲突行为对团队创新的回归系数β2值为0.278,P值小于0.01,表示冲突行为对团队创新有显著正向影响;而主动创新行为对团队创新的回归系数β3值为0.513,P值小于0.01,表示主动创新行为对团队创新有显著正向影响。据此,假设H2b和H2c得到验证,但H2a未得到支持。

表4 模型总结:团队互动对团队创新的影响

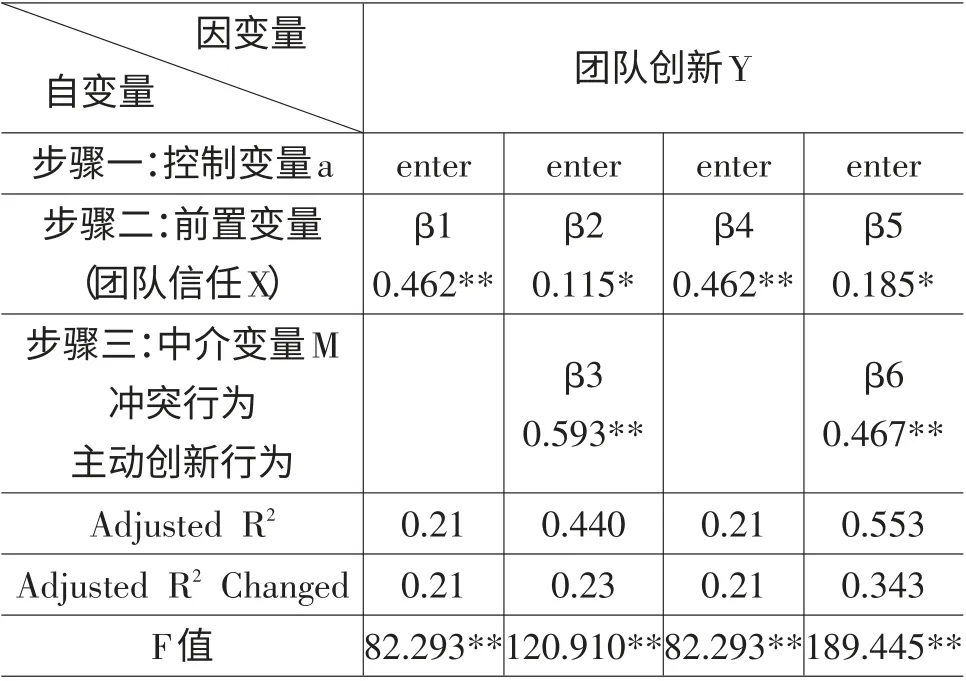

(五)团队互动的中介效果分析

本研究使用路径分析检验团队互动在团队信任与团队创新间的中介效果,具体使用层次回归法,将分析程序分为数个步骤,每一个步骤中,逐一将自变量加入回归模式,以检验各自变量对因变量影响的变化情形。但由于合作行为对团队创新的影响不显著,因此,我们直接判定合作行为无此中介效果,因此假设H1c 不成立。而冲突行为、主动创新行为作为中介变量的层级回归结果见表6:团队信任对团队创新的直接判定系数为0.210,F 值为82.293,P值<0.001,模型显著。而在分别加入中介变量后,修正后的R square 值分别提高了0.23(冲突行为)、0.343(主动创新行为),达到0.440**、0.553**的水平。回归结果表明,冲突行为作为中介变量的回归系数β3 为0.593**,P 值小于0.01,达显著水平,但团队信任的回归系数虽然下降,且P值上升,但仍然显著,表示冲突行为中介效果显著,且为部分中介效果。主动创新行为作为中介变量的回归系数β6 值为0.467**,P 值小于0.01,达显著水平,但团队信任的回归系数虽然下降,且P 值上升,但仍然显著,表示主动创新行为中介效果显著,并且为部分中介效果。据此,假设H2c、H3c得到验证。

表5 模型回归系数表:团队互动对团队创新的影响

表6 团队互动在团队信任与团队创新能力间的中介效果

六、研究结论

简单回归分析结果显示,团队信任对合作行为、冲突行为、主动创新行为均有显著的正向影响。这表明,虚拟团队中,团队信任所带来的氛围使得成员间乐于彼此互相帮助的同时,还促进利他行为、责任意识、运动员精神、分享知识等许多组织公民行为的产生,这些都是虚拟团队合作行为的重要表现。虚拟团队信任水平越高,代表团队成员更为认可彼此的知识水平、解决问题的能力等,越能就虚拟团队要解决的问题进行深度的沟通,这种沟通可能会引发任务冲突,但任务冲突非情感冲突,目的也是解决虚拟团队要解决的问题[11]。同时,虚拟团队作为一种创新的组织管理模式,团队信任可以通过为团队成员营造的安全感氛围使得成员敢于主动地进行富有创造性的思考,并自觉创造合适的条件和机会进行创新(Robinson & Stern,1997),因为他们知道,即使这种创新出现失败,也不会遭到其他成员的指责或来自团队的惩罚,相反,由于成员彼此间的信任,他们还会得到来自其他成员的资源和帮助,使其更乐于进行主动创新。

多元回归分析结果显示,合作行为对团队创新无显著影响,而冲突行为、主动创新行为则正向影响虚拟团队创新。关于合作行为与团队创新的关系,之前学者的研究表明,因为团队成员个体能力的有限,团队成员可以通过各种渠道进行知识交换和讨论,达到扩大现有知识的利用价值并产生新知识的效应。这种团队合作可以让团队成员尽快获得信息和专业知识以解决手头上的问题(Karabenick &Knapp,1988),还可以学习新的技巧以便将来解决其他问题。Ipe(2003)指出拥有不同知识的个体间的相互作用促进了远高于个体所能达到的组织创新能力;Andrews & Delahaye(2000)则认为个体间的知识共享有助于个体与组织的学习,而学习能力是创新能力的基础。和以往研究的结论不同,本研究发现合作行为对团队创新的影响并不显著,这可能是因为由于研究设计的不同,本研究定义合作行为为“团队成员在团队活动中帮助其他人的程度”(Hurley & Hult,1998),主要从组织公民行为及信息/知识共享对其加以测量。组织公民行为及信息/知识共享等都强调的是团队成员间的和谐甚至“趋同”,着重“分享”虽然能保持团队内部的和谐一致,但也可能因此忽略掉一些重要的细节,并陷入群体迷思(Group Thinking)之中(Tjosvold,1991),这是非常不利于团队创新行为发生的。事实上,合作(Collaboration)是经由许多的协调、沟通、关系和结构等程序所形成,并非考察组织公民行为与信息/知识共享对团队创新的影响那么简单,这也是本文在以后的研究中需改进的问题之一。而关于冲突行为与创新,有关解决虚拟团队任务的冲突会使得成员从不同的角度去分析和看待问题,会更加具有创新力。这也和C.J.Nemeth(1996)认为团体成员拥有不同的观点,或者针对同一任务持有不同的解决方案往往比那些全体成员秉持同一观点的群体显现出更强的创造力的观点一致。对虚拟团队中主动创新行为与团队创新影响的研究结论表明主动行为对创新的提升主要表现在团队成员主动地识别和分析问题,设定创新目标,同时,又同团队成员主动地交流和沟通,这使得个体的主动行为上升到团队的层面,个体正确的主动行为会得到其他成员的认可,进而吸引越来越多的成员主动地协助完成团队层面的创新。

层级回归分析的结果表明,团队信任对团队创新的显著影响会因为冲突行为进入回归式中而减弱,而冲突行为仍对团队创新有显著影响,证明了冲突行为的中介效果(0.593,p<0.01),且为部分中介;主动创新行为同样为部分中介(0.467,p<0.01)。比较而言,冲突行为的中介效应最大,主动创新行为次之。这种中介效应的差异源于其中介机制的不同:团队信任使得团队成员彼此间产生安全感,“习惯性防卫”减弱,成员可以放心大胆地提出与其他团队成员不同的想法、创意乃至解决方案。这些原本属于团队成员个人的想法、创意、解决方案等会通过成员之间的深度沟通(彼得·圣吉,2002)及建设性冲突得到探讨、完善及拓展,实现个人创新到团队创新的转化;团队信任为团队成员营造了“安全”的氛围,鼓励团队成员主动创新,即使失败了也不会受到团队的指责或其他成员的嘲笑。成员个体的主动创新行为实际上是根植于整个团队创新氛围中的,通过成员个体的主动创新,通过不同的团队成员使用新技术、新方法创造性地完成工作或解决问题的累积,进而实现团队创新。

[1]Edmondson,A.Psychological safety and learning behavior in work teams[J].Administrative Science Quarterly,1999,(2):350—383.

[2]West,M.A.Sparkling fountains or stagnant ponds: an integrative model of creativity and innovation implementation in work groups[J].Applied Psychology: An International Review,2002,(3): 355—424.

[3]Handy,C.Trust and Virtual Organization:How do You Manage People Whom You do not See[J].Harvard Business Review,1995,(3):40—50.

[4]Lipnack,J.Stamps,.Virtual Teams:Reaching Across Space,Time and Organizations with Technology[M].New York,NY:John Wiley &Sons,1997.

[5]Staples,D.S.& Webster,J.Exploring the effects of trust,task interdependence and virtualness on knowledge sharing in teams[J].Information Systems Journal,2008,(6):617—640.

[6]Marks M.A.,Mathieu J.E.,Zaccaro S.A temporally based framework and taxonomy of team processs[J].Academy of Management Review,2001,(26):356—376.

[7]Hoogstraten,J.,Vorst,H.C.M.Group cohesion,task performance,and experimenter expectancy effect[J].Human Relations,1978,(11): 939.

[8]Tesluk,P.E.and J.E.Mathiew.Overcoming roadblocks to effectiveness: work group effectiveness[J].Journal of Applied Psychology,1999,(84):200—217.

[9]刘雪峰,张志学.模拟情境中工作团队成员互动过程的初步研究及其测量[J].心理学报,2005,(2):253—259.

[10]Cohen,S.G.and Bailey,D.E.What makes teams work: Group effectiveness research from the shop floor to the executive suite[J].Journal of Management,1997,(3):239—290.

[11]宋源.虚拟团队互动行为与团队创新研究[J].河南社会科学,2012,(9):75—81.