中上扬子地区二叠系烃源岩评价与油气生成

张云霞

(中国石化石油勘探开发研究院,北京100083)

中上扬子地区指红河断裂、龙门山断裂以东,大巴山、襄樊-广济断裂以南,师宗-弥勒断裂以西的广袤地区,属于中国最稳定的3大块体(华北、扬子、塔里木)之一,其构造变形带的形成,与扬子、华夏板块的碰撞有关[1-2],又以新华断裂为界[5],分为中扬子和上扬子。二者存在许多构造-地层演化共性,古地磁接近,长期在古生代华南板块周缘分离拼合的围限下,历经多期复合构造变形,发展为相对稳定的克拉通陆块。二者也存在一些差异,上扬子面积大,结晶基底有较多岩体侵入,古生代沉积环境变化大。

中上扬子地区是目前中国南方油气勘探中最重要的构造单元,油气源条件好,已经在四川盆地发现了从震旦系到三叠系不同层位的天然气藏,探明储量约为1.5×108m3,在四川盆地以外的广大地区发现了麻江、凯里、瓮安、慈利等一批古油藏,油气显示众多,主要包括沥青、油苗、气苗、井下油气苗等。前人进行过大量的科学研究以及勘探实践活动,但仍存在多方面的棘手难题。本文在前人研究成果的基础上,分析化验了大量二叠系烃源岩样品,结合11条基干剖面、23条辅助剖面、15条构造大剖面,开展了中上扬子地区二叠系烃源岩的研究。按照有机碳含量下限标准(即碎屑岩烃源岩有机碳含量下限为0.5%,碳酸盐岩烃源岩有机碳含量下限为0.4%),探讨了烃源岩厚度、分布范围、有机碳含量、有机质类型及热演化程度等,确定研究区二叠系共发育3套有效烃源岩(见表1)。

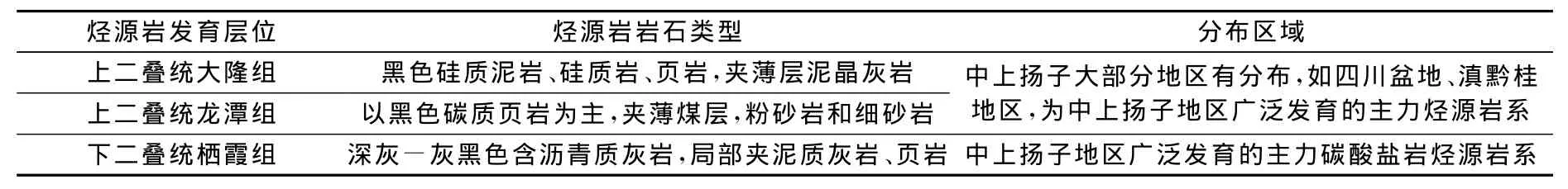

表1 中上扬子地区二叠系烃源岩分布层位

1 下二叠统烃源岩评价

为区域性烃源岩。石炭纪末水退后,经历了短期间断,早二叠世初逐渐海侵,在下二叠统底部普遍沉积了河湖沼泽和滨海沼泽相[3],超覆在石炭系、泥盆系或下古生界之上[4],发育了梁山组泥岩和泥灰岩,有机碳含量较高,厚度小。如普光5井梁山组泥岩有机碳含量为0.5%~0.9%,但厚度仅8 m。在川西龙门山地区也发现多处二叠系黑色页岩,为优质的烃源岩;沿考察剖面发现了丰富的沥青充填,证实该层系曾发生过油气运移和聚集。

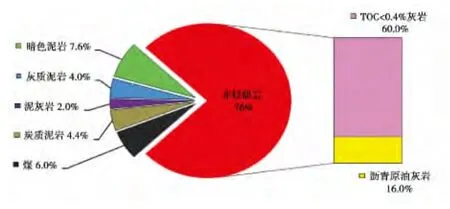

根据统计结果看(图1),45个采集样品,约24%为有效烃源岩,如剑阁上寺剖面有机碳含量为8.67%的黑色泥岩,洛邦火把寨剖面有机碳含量为1.25%的暗色泥岩,以及雅安天全剖面的黑色泥岩有机碳含量为2.84%,均为优质烃源岩。

图1 中上扬子地区下二叠统烃源岩不同岩性比例分布

下二叠统烃源岩的母质类型以Ⅰ-Ⅱ1型干酪根为主,泥质烃源岩厚度较小,但生烃贡献大。在江汉盆地东坊、慈利、蒲圻北门岔、东山雁门口、桑植-石门、安徽巢县和宣城新田等地广布的油苗都应来自本套烃源岩。该套烃源岩也是四川盆地二叠系、三叠系气藏的重要气源岩,使得川东北地区二叠系、三叠系天然气勘探取得了重大进展,成为继川东石炭系后重要接替领域[4,8-9],也为川西深层天然气勘探提供重要的气源。

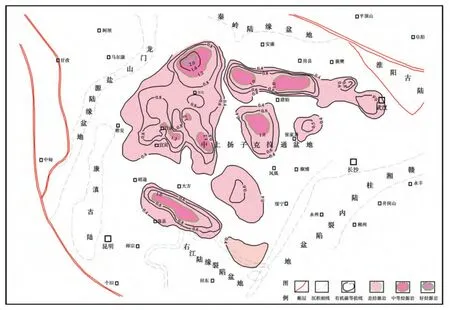

在平面上,中上扬子下二叠统烃源岩发育在被北部秦岭南部隆起、西部康滇古陆-宝兴隆起、南部黔中隆起和东南部江南雪峰隆起包围的深水-次深水陆棚,远离隆起区的中上扬子克拉通盆地内,存在较为明显的两排近东西向以及北西西向的烃源岩沉积中心,呈带状展布;而在黔中隆起南侧水城-镇宁-安顺一带,发育三个彼此孤立、单独存在的北西-南东向烃源岩沉积中心,且沉积范围较小(图2),反映了当时的古构造及海相沉积背景。该套烃源岩主要处于高、过成熟的热演化阶段,上扬子地区有机质Ro值为1.76%~2.14%,中扬子地区有机质Ro值为0.70%~3.27%。

图2 南方中上扬子地区下二叠统烃源岩评价

2 上二叠统烃源岩评价

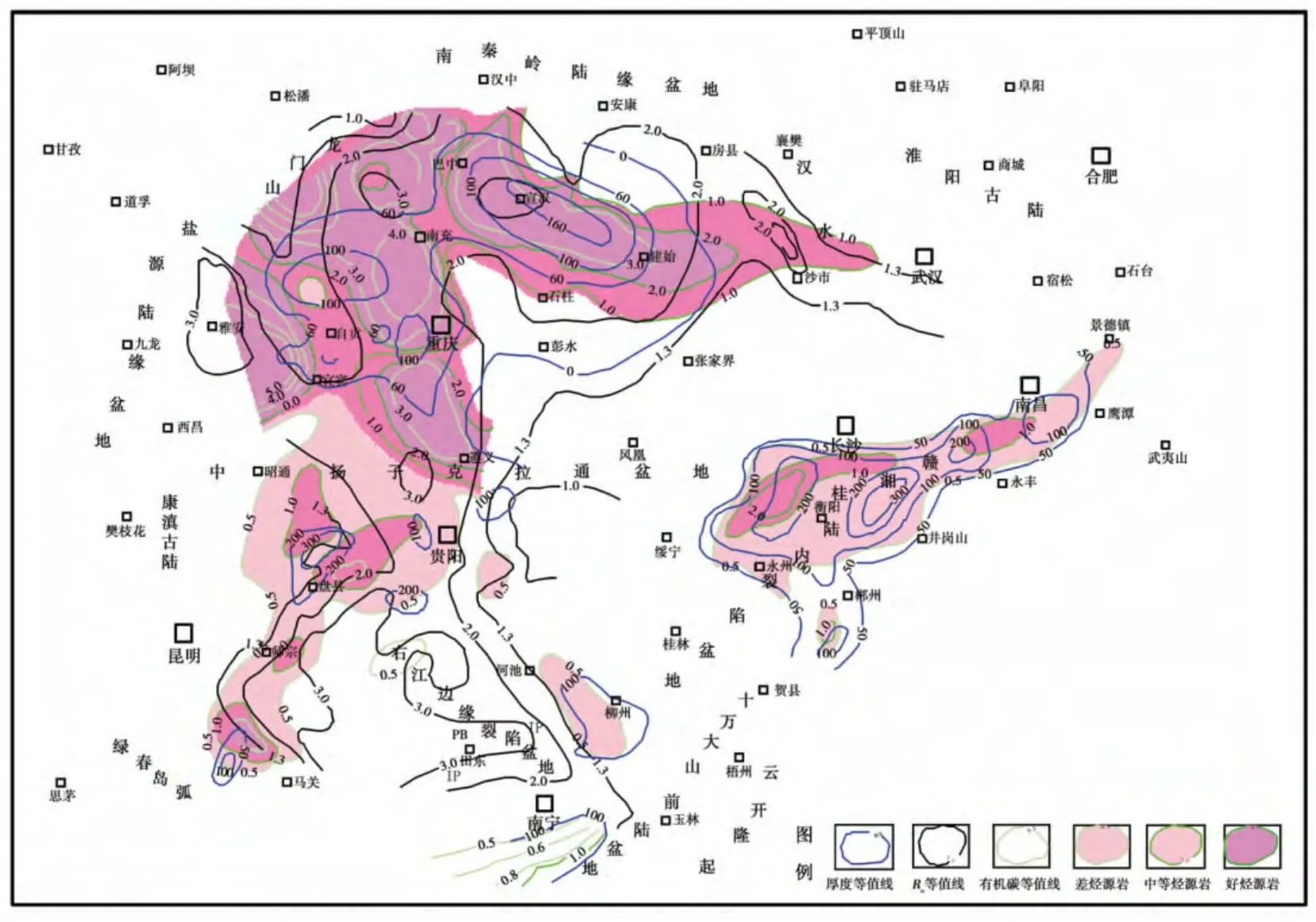

晚二叠世早期,华南陆块南部边缘的拉张几乎停止,海水退缩,中上扬子地区晚二叠世沉积格局发生了很大变化[5],东南浙闽粤地区(华夏古陆)和西南康滇地区(康滇古陆)进一步隆升,范围扩大,并且形成云开隆起,晚二叠世早期(龙潭期)在隆起带和扬子浅海台地之间发育两条海陆交互相沉积带:一是近南北向稍偏北东东向的川中-黔西-滇东带,另一是北东东向的赣-闽西地区。沉积环境对烃源岩的发育具有明显的控制作用,研究区大隆组优质烃源岩发育[6]。根据烃源岩的平面展布(图3)、纵向上的沉积岩相组合及其有机质特征,将中上扬子上二叠统烃源岩划分为三部分:①受特提斯大洋向东俯冲以及大洋关闭的影响,在龙门山区以东发育绵羊-南充-广安-华蓥山三角洲相烃源岩,由西北向东南嵌入到中上扬子克拉通盆地中。②伴随秦岭由扩张转为消减俯冲,以川东北为沉积中心,发育一套西起巴中东南至建始-巴东地区的龙潭组近海沼泽相煤系地层,其中泥质岩和煤层是良好的烃源岩。河坝1井揭穿了二叠系全部地层850 m,其中上二叠统龙潭组煤系地层厚近100 m,有机碳含量均在0.5%~6.0%之间。往东南的普光5井,上二叠统龙潭组厚度增加至170 m左右,有机碳含量介于0.5%~5.0%。继续向东南的云安19井,龙潭组有机碳含量一般大于2.0%,除去20 m砂岩薄夹层,龙潭组烃源岩厚度约170 m。再向东南外侧,厚度减薄,有机质丰度渐低,烃源岩变得不太发育。③近南北向展布的川南-黔西北~滇东-黔中地区,主要为近海障壁湖盆以及深水泥质陆棚发育的沼泽煤系地层。川南三泉地区的龙潭组底部为泥岩、碳质泥岩夹煤层,有机碳含量一般在1.0%以上,中部为泥岩、灰质泥岩、泥灰岩和砂质灰岩互层,该区厚度一般小于60 m,向南厚度逐渐增大,在习水良村厚度90 m,以泥岩和碳质泥岩为主。

图3 南方中上扬子地区上二叠统烃源岩评价

晚二叠世晚期,海侵扩大,台地内先期断陷再生[5],发育两类烃源岩,一类是泥硅质烃源岩,发育在拉张断陷内和南部边缘,有机质丰度较高,川北-鄂北带残余有机碳较高。第二类为泥质碳酸盐岩,即黑长兴,分布在断陷或边缘盆地与浅海台地之间的过渡带,但在河坝1井长兴组以灰岩为主,有机碳含量绝大多数低于0.2%,基本为非烃源岩。

中上扬子地区烃源岩母质类型以Ⅱ2-Ⅲ型干酪根为主,处于高-过成熟阶段。中扬子大部分地区Ro为1.3%~2.0%,四川盆地Ro一般在2.0%~3.0%;南盘江地区演化程度最高,Ro多在3.0%以上;向四周变低,以1.3%~2.0%为主。

3 二叠系烃源岩与油气生成

中上扬子地区二叠系烃源岩的生烃高峰发生在中侏罗世,目前已普遍进入高-过成熟的热演化阶段,生成的烃类以天然气为主。上扬子地区的中心是四川盆地,其中,在川北地区、川东地区,二叠系烃源岩是普光、罗家寨、渡河口、铁山坡、铁山、福成寨等地飞仙关组气藏和长兴组气藏的主力气源岩(戴金星等,2000)[11],该区已是近年四川盆地的重点勘探区域。在川东南地区,二叠系烃源岩具有良好的生烃潜力,也有一些气田相继发现,因而具有较好的勘探前景。在川西南和川南发现和开发了多个二叠系自生自储型气藏,储层为缝洞型碳酸盐岩,如纳溪气藏、阳高寺气藏等。

中扬子地区江汉盆地保存条件好,在二叠系烃源岩沉积、生烃中心附近或距离较近的范围内,处于相对有利的油气聚集区,可能存在一定的含油气前景,如江汉盆地东坊背斜茅口组油苗,慈利县回太乡凤鹤山煤矿采石场油苗,蒲圻北门岔茅口组油苗和东山雁门口二叠系油苗均来自本套烃源岩;至于湘鄂渝黔地区,综合分析生储盖特征和保存条件,推测可能具有油气勘探前景的地区主要包括利川、花果坪、桑植-石门等地。

4 结论

(1)原型盆地性质、演化叠合过程、大洋缺氧沉积事件、古构造环境、古气候变迁、古动植物繁盛程度等因素与烃源岩的发育密切相关,并控制了中上扬子地区二叠系海相烃源岩的分布。

(2)下二叠统烃源岩分布广泛,为一套区域性烃源岩,沉积于深水-次深水陆棚,母质类型以Ⅰ-Ⅱ1型干酪根为主。江汉盆地东坊背斜茅口组油苗,慈利县回太乡凤鹤山煤矿采石场油苗,蒲圻北门岔茅口组油苗和东山雁门口二叠系油苗均来自本套烃源岩;该套烃源岩也是四川盆地二叠系、三叠系气藏的重要气源岩。

(3)上二叠统烃源岩在中上扬子的大部分地区都有分布,主要包括龙潭组、大隆组,为该区的主力烃源岩,以泥质岩夹煤层为主要特征,母质类型以Ⅱ2-Ⅲ干酪根为主,处于高、过成熟的热演化阶段。

(4)我国的海相碳酸盐岩油气勘探日益重要,根据烃源岩的发育条件控制油气运聚,可以不断地开拓思路,为中上扬子地区增储上产呈现广阔的油气勘探前景。

[1]冯常茂,刘进.中上扬子地区构造变形带成因机制及有利油气勘探区域预测[J].地球学报,2008,29(2):199-204.

[2]郭正吾,邓康龄.四川盆地形成与演化[M].北京:地质出版社,1996:62-65.

[3]刘树根,罗志立.从华南板块构造演化探讨中国南方油气藏分布的规律性[J].石油学报,2001,22(4):24-30.

[4]王庭斌.正确的勘探战略、决策是我国油气勘探持续发展的关键[J].石油与天然气地质,2007,28(5):557-563.

[5]马力,陈焕疆,甘克文,等.中国南方大地构造和海相油气地质(上)[M].北京:地质出版社,2004:259-283.

[6]何幼斌,罗进雄.中上扬子地区晚二叠世长兴期岩相古地理[J].古地理学报,2010,12(5):497-514.

[7]马永生,郭旭升,郭彤楼,等.四川盆地普光大气田的发现与勘探启示[J].地质评论,2005,51(14):477-480.

[8]马永生,蔡勋育,李国雄.四川盆地普光大型气藏基本特征及成藏富集规律[J].地质学报,2005,79(6):858-865.

[9]杨克明.川西拗陷须家河组天然气成藏模式探讨[J].石油与天然气地质,2006,27(6):784-793.

[10]张抗.近20年中国石油储量变化分析[J].石油与天然气地质,2005,26(5):584-589.

[11]戴金星,王庭栋.中国碳酸盐岩大型气田的气源[J].海相油气地质,2000,5(1-2):12-13.