纪录片创作者在作品中干预

郭幼卿

在纪录片从前期到后期的形成过程中,创作者客观记录和主观贴近是两种不同的艺术表达。不同的创作风格最终导致不同的作品表达效果。客观记录中,包括记录者的一五一十的真实记录,也包括对被拍摄对象的观察感受的记录,这些记录里,创作者对作品都有不同程度的干预。

一、客观记录者如何讲述故事

纪录片是对现实事件的还原,并且也必须是创作者发掘现实矛盾,并将自己独立思想投射其中的过程。无论任何作品都需要跌宕起伏的故事,而作为完全独立于故事之外的客观记录者,如何保证作品具备相当的吸引力呢?

首先,创作者需要进行预测。一件事实能否成为优秀的纪录片故事,无论从其题材内容、社会环境与时效、发展走向都会有所体现。综合考虑这些因素,确定所选题材在一定社会范围内具有普遍的话题性,或者在故事线上将有曲折的发展,以决定是否对故事进行记录,这就要求作者对故事的主人公和事件背景拥有深刻的理解。“这会是有趣的故事吗?”“它会越来越有趣吗?”简单来说,这就是创作者需要不停思考的问题。当然,所谓的有趣,并非指一味追求猎奇或者关注度,而是充分考虑作品的感染力是否达到了反映现实矛盾、直击人心的程度。

以荷兰籍导演莱纳德·莱托·海尔姆里Leonard Retel Helmrich所创作的“三部曲”《白昼之眼》《月亮之形》《群星之间》为例:三部作品所讲述的都是一个印度尼西亚的普通家庭的生活。整个创作过程历经十三年,故事主人公们的样貌和生活状况都有了大幅度的变化。纪录片通过记录一个普通家庭的生活,反映了印尼人最普遍,却又不为外人所知的生活状况。三部片子在放映后,都产生了巨大的反响。可以说,导演在开始长达十三年的漫长拍摄之前,就已经“预测”到作品能够长久保持的故事性。

当然,只是确定题材有趣远远不够。优秀的纪录片展现生活中普遍存在的矛盾,这必须通过创作者的视角才能赋予作品独特性。

比如《群星之间》中有这样一段情节,妻子不满丈夫成天斗鱼赌博,一天吵架之后就趁丈夫去邻居家的时候把丈夫养的斗鱼煮了。导演知道可以抓拍到激烈的冲突,就让助手到邻居家对丈夫跟踪拍摄,自己守在主人公家中。而故事的发展确实如导演预料,有人通知了丈夫,于是丈夫赶回家中,和妻子大吵一架。这样一来,片子在完全没有干涉主人公的情况下,获得了夫妻二人的两个角度,被剪辑成了精彩的故事。这就是典型的客观记录者的创作方式。

二、客观记录者的主观表达

被摄对象之间无论发生何种故事,有摩擦还是良好互动,导演完全不会参与其中,而长期的拍摄中,作品中的几位主人公对镜头的存在早就习以为常,这就最大程度上还原了主人公真实的生活。在保证拥有足够故事性的情况下,纪录片所倡导的客观与真实得到了最大发挥,如此一来,作品也能比较容易获得观众的认同。

反过来说,保证客观完全不是问题,而如何在客观记录中展现作者的主观视角,才是作品成功的一个关键。

关于主观视角,包含两个方面:其一是拍摄的角度,其二是剪辑的方式。还是用《群星之间》作例子。片子里有一个镜头令人印象深刻:摄像机以移动拍摄的方式,一路跟拍某只蟑螂穿过厨房到达客厅,最后跳到一个泡菜缸里。而下一个镜头就是主人公从泡菜缸里夹菜吃。观众能够明显感觉到两个镜头并非同一时间发生,因此不存在伪造事实的问题,而导演也通过这样的拍摄角度和剪辑表达了他的看法,展现了印尼社会底层百姓的某些生活情境。

在新中国六十周年国庆大阅兵期间,笔者为中央电视台《军事纪实》栏目制作一部《直击阅兵村》的纪录片,就作为客观纪录者的身份参与创作。阅兵前,封闭的阅兵村显得十分神秘,官兵们封闭式训练和未现世的武器装备都是整部纪录片的亮点,那么作为创作者要如何留住这神秘的面纱而不去破坏,关键在于记录者要用什么样的方式表达。代替观众客观冷静地观察阅兵村里发生的一切,或许是最好的方式,也就是成为一个客观记录者。然而,观众和初到阅兵村的创作者一样,对阅兵是有一定认知和记忆的,他们对阅兵的印象会保留有十年前大阅兵的痕迹,如走队列,走过天安门的一支支队伍,整齐的步伐声,等等,那么作为创作者,让神秘的阅兵村带上观众熟悉的记忆,才能更有利于唤醒观众的兴趣,那么在创作过程中,创作者就要带着主观认知去捕捉神秘而熟悉的画面。在前期策划和后期拍摄、编辑过程中,把由客观记录得来的素材进行剪辑,在其中穿插隐喻,这是客观记录者常用的手法。创作者的主观表达是不可避免的,也是一部纪录片成功的关键。

三、主观贴近者的创作方式

主观贴近在近年来成为一种流行方式。我们可以在许多传记纪录片和历史纪录片中看到这样的拍摄手法,一名记者带着自己的疑问一一拜访相关人士,带出故事的发展和内涵,最后在记者本人的感慨或结论中结束整个作品。

客观真实一向是纪录片必须保持的特质。一个带着主观视角的作品是否能够做到这一点呢?这就是主观创作者与客观记录者截然相反的思考角度。

在涉及社会人文类题材的纪录片中,主观创作者往往会更多地引起争议。2012年波士顿地下电影节最佳电影、广州纪录片大会社会人文类最佳电影《拉拉·洛克斯的内心》(Inside Lara Roxx)讲述了一名色情电影演员的悲惨遭遇。导演是一位女性,她前后花了五年时间对拍摄对象进行跟踪采访,与对方建立了相当深的感情。尽管导演本人从未在镜头前面出现,但是片子几乎所有的镜头都是她手持摄像机拍摄,并且她时刻都在与主人公进行交谈。片子的结尾部分有一段导演与主人公的电话通话,两个人在交谈中哭了起来。导演是否有诱导主人公情绪的嫌疑呢?这是片子里最有争议的部分,某种程度上让片子的客观程度打了折扣。在这类纪录片中,导演已经不仅仅是干涉了故事的发展,甚至可以说导演已经是故事的一部分了。

纪录片不容许情节的创造。但除此以外,客观真实的标准难以统一。导演干涉故事发展的作品非常多,而且许多也获得了观众的肯定。这类导演中最为人熟知的就是美国的纪录片导演迈克尔·摩尔。

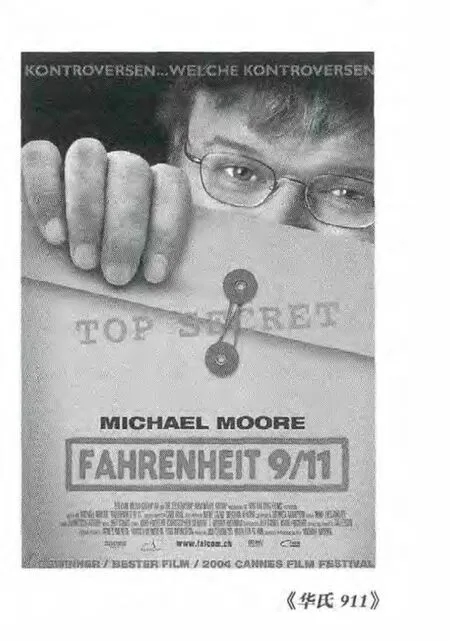

《科伦拜的枪声》(Bowling for Columbine)、《华氏 911》(Fahrenheit 9/11)、《医疗内幕》(Sicko)在众多电影节上获得了好评。在这些片子里,迈克尔·摩尔的表达方式在很多人看来非常主观。导演不但总是在镜头前出现,并且也从来不回避直接发表观点。

在关于美国校园枪击事件的纪录片《科伦拜的枪声》中,有这样的情节:摩尔采访美国枪支协会会长。在前半部分采访中两人还心平气和地交谈。但随着提问愈来愈尖锐,被采访者直接离席而去。摩尔甚至拿着遭到枪击死去的小孩子的照片质问枪支协会为何在枪击案发生的敏感时期到达当地进行推广活动。最后他把照片放在那位会长的家中才离开。本来这是一段采访,可是它最终发展成为故事的一部分,而主人公就是导演自己。这样的纪录片情节恐怕是不多见的。

《医疗内幕》(Sicko)中,摩尔对美国的医疗制度大加抨击。他说服许多在“9·11”事件中的志愿救援人员向政府要求医疗保险。这些人在救助遇难人群的过程中遭到了身体上的创伤,自己却没有因此得到政府的援助。摩尔鼓动他们一起前往政治犯监狱,要求获得和犯人一样的医疗待遇。因为之前政府为了证明其人道主义精神,报道了他们在监狱里为政治犯们提供了很好的医疗环境。而摩尔本人毫不避讳,他站到监狱前直接喊话。这段故事显得非常地夸张,充满讽刺意味,可以说主观感情十分强烈,对观众的冲击也必然是很巨大的。

主观与客观只是相对而言。在表面上两者相差极大,但究其本质,同样是对社会生活的记录。