社会网络理论视域下和谐师生关系的构建*

胡亚慧+胡兴元

通过梳理社会网络理论,分析现存师生交往过程中存在的问题,笔者发现社会网络理论为构建和谐的师生关系提供了可行路径。构建和谐师生关系须做到:增加师生交往频率,关注师生网络;拓宽师生联系途径,加强强弱联系;合理调配师生社会资本,彰显平等、民主;关注师生关系结构,构建有机课堂。

社会网络理论 和谐师生关系 构建

没有和谐的师生关系,就没有教育教学过程的优化与进步,更没有教育质量的整体提高。社会网络理论根据各节点(个体)对网络结构平衡的不同作用,为如何构建和谐稳定的师生网络提供了可靠依据,分析师生互动关系模式,可增强师生间的交往意识,提高师生交往效果,促进师生关系和谐,亦可丰富和发展社会网络理论。

一、社会网络理论概述

社会网络理论是关于人与组织的相对稳定的社会关系理论,其以个人为节点,人与人之间进行复杂或简单交往构成社会关系网络,关注个体、团体、组织和系统的关系模式。[1]社会网络理论源于对人际关系的研究,并为构建和谐人际关系服务。

1.社会网络理论的源起与发展

“社会网络”(social network)最初出自英国著名的人类学家拉德克里夫·布朗(Radcliffe-Brown)。[2]布朗将社会网络定义为一种特殊的社会关系,是一群特定个体之间的一组独特联系,这种关系表现为一种持久的稳定的交往。[3]自20世纪30年代到70年代,诸多人类学家和社会学家开始思考社会生活中的结构网(fabric web),并从不同的领域不断深化,构建了社会网络的理论框架。

2.社会网络理论的基本内容

社会网络理论假设人的任何行为都受其所处社会环境的影响,且这些行为结果与行为人在社会网络中所处的地位密切相关。其主要包含“强弱联系”、“社会资本”和“结构洞”三大核心理论。

格兰诺维特(Mark Granovetter)在1973年发表的《弱关系的力量》(The Strength of the Weak Tie)一文中最先提出联系强度的概念。他从互动频率、感情力量、亲密性和互惠性四个维度将联系分为强联系(Strong Tie)和弱联系(Weak Tie)。强联系一般在性别、年龄、教育程度、职业身份、收入水平等社会经济特征相似的个体或群体之间发展起来,群体内或群体间联系密切,利于隐性知识的流动;但成员间相似性高,个体所了解的事物、事件通常相同,所以通过强联系获得的信息资源常是冗余的。弱联系则发生在社会经济特征不同的群体间,群体间异质性较大,跨越不同信息源,能充当信息桥梁,将其他群体的信息、资源带给本不属于该群体的某个个体,并通过个体在群体内传播。

林南(Lin Nan)2005年在《社会资本:关于社会结构与行动的理论》一书中指出:“社会资本是行动者在行动中获取和使用的嵌入在社会网络中的资源。”[4]他还提出社会资本的三大假设:地位强度假设、弱关系假设、位置强度假设。地位强度假设认为:“初始位置越好,行动者越可能获取和使用好的社会资本”;弱关系假设认为:“关系越弱,自我越可能获取好的社会资本”;位置强度假设认为:“个体越靠近网络中的桥梁,他们在工具性行动中获取的社会资本越好”。总之,网络参与者自身占有的资源越多,在网络中的中心度就越高,与其他参与者的交往机会越多,获得发展的机会也越多。

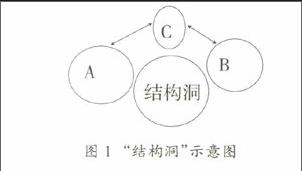

美国学者博特(Ronald S.Burt)在1992年《结构洞:竞争的社会结构》一书中提出结构洞(Structural Holes)理论。社会网络中的某个或某些个体与少数个体发生直接联系,但与其他个体无直接联系或关系中断(disconnection)的现象,即拥有互补资源或信息的个体之间存在的空位,从网络整体来看好像网络结构中出现了洞穴,因而称作“结构洞”[5]。如下图,C作为A、B两团体间的唯一信息桥将两个分裂的组织联结起来,形成有联系的组织,同时它们三者之间也构成了结构洞。胡凡刚,包惠民等学者认为:“C利用其位置优势,从而可以拥有获得信息和控制信息的权力,是否有效地利用结构洞可以决定组织是向积极的方向发展,还是向消极的方向发展”[6]。

图1 “结构洞”示意图

二、社会网络理论视域下师生关系存在的问题

1.师生关系的功利化

社会网络理论认为,人际关系的和谐依靠人与人之间的沟通。师生关系本为纯洁互助的人际关系,新时期受庸俗商业思想与功利主义的影响,师生关系已然异化。正如鲁洁所说:“教育从根本上偏离了它的本真的意义,成为一种在工具理性操作下的功利主义教育。”[7]为了孩子在学校得到更多的关注,家长给老师请客送礼的现象已见怪不怪,师生间的人际交往凸显着功利性和工具性目的,而价值性目的受到忽视。

2.师生关系的单一化

社会网络理论认为,群体间紧密的、多样化的联系有利于促进群体内外的信息交往,紧密的强联系有利于群体人员间传递隐性知识。班级授课制下,师生间的交流与对话主要发生在课堂上,此外没有更多的接触。单一化的师生关系导致师生间关系疏远,使师生在心理上产生芥蒂,甚至产生不良的心理体验。冷漠疏远的师生关系一方面表明学生对教师的不满或畏惧,另一方面也反映出师生间存在沟通上和心理上的鸿沟,致使师生在课堂外无“交情”可言。事实上,师生关系不只是单纯的“知识授受”,更是以情感、思想等为纽带的多层次、多维度的关系。杜威也指出:“社会通过传递过程而存在,传递是年长者把工作、思考和情感的习惯传达给年轻人。”[8]

3.师生关系仍存在权威-服从倾向

林南(Lin Nan)认为:“处于某种战略位置(location)或等级位置(hierarchical position)中的社会关系能够为个人提供以其他方式不易获得的关于机会和选择的有用信息。”[4]教师作为“术业专攻者”,相对于学生占有更多的社会资本,地位相对于群体内其他成员更重要,这是教师能够树立权威的重要原因之一。随着学生社会资本增加途径多样化,民主、平等、合作的新型师生关系正在形成。但教师传统“师表意识”致使其难以转变控制的权威理念,“独白式”、“布道式”等教学方式仍为教师最主要的权威表现,这些权威由内而外地控制着学生的行为,指引学生走向服从的一边;学生对教师的“原始依赖性”致使大部分学生难以突破心理障碍挑战教师权威,新型师生关系仍存在权威-服从倾向。

4.师生关系结构存在失衡倾向

盛亚、范栋梁等学者认为:“占据中心位置的个体可以获得更多更新的非重复信息,并具有保持信息和控制信息两大优势。”[9]教师与学生的交流对话主要通过“好学生”和班干部来进行。“好学生”与班干部作为教师与其他成员的桥梁,相对于其他学生来说占据整个班级社会网络的重要位置,成为社会网络中的“优越主体”,控制和拥有更多的信息资源。南京师范大学吴康宁教授负责的对7所小学705名五年级学生的一项调查结果显示,无论是数学成绩还是语文成绩,“干部”学生中的“好”者比例都要远远高于“群众”学生中的“好”者比例,“干部”学生中的“中”者比例远远低于“群众”学生中的“中”者比例,而“干部”学生中的“差”者比例近乎为零。[10] 可见失衡的师生关系结构对学生的影响是巨大的。

三、社会网络理论视域下和谐师生关系的构建

1.增加师生交往频率,关注师生网络

社会网络理论关注个体或群体间的关系及结构,强调人与人之间交往形成的文化对群体及个体发展的重要性。研究表明:消极的社会环境和薄弱的社会关系限制着思想流通与实践。[11]和谐师生关系的构建依赖于师生间的互动和交流。师生关系去功利化的重要途径就是增加师生交往频率,增强师生间的强联系,建立密切的交往关系,从而促进师生间诸如道德品质等隐性知识的传递。

关注师生关系网络,有意识地将构建和谐的师生网络是增进师生亲密关系的有效途径。开班时举办促进师生了解的“破冰活动”、班会、附有班级荣誉的集体活动等都是增进师生情感交流的重要方式。

2.拓宽师生联系途径,加强强弱联系

社会网络理论认为,建立强联系有利于亲密群体内部成员的关系,为隐性知识的传播提供条件。而弱联系可促进团体间的交流,为团体发展提供新鲜“血液”。功利化、单一化的师生关系说明师生间的强联系薄弱,反映出师生间亲密关系的缺失。师生联系途径的多样性有利于师生关系去单一化,实现多元化。建立师生间的强联系,主题活动、兴趣小组都是实现密切师生关系的有效途径。

学生和教师根据兴趣爱好及其他原因形成的小团体内联系密切,容易建立起稳定的强联系,而与其他团体的联系较少,弱联系薄弱,新的资源和信息难以传播,不利于团体的长足发展。举办全员参与的活动是增强强弱联系的重要途径。如举办师生间的座谈会、建立师生交流平台(微信、微博等)、师生共同参与的趣味运动会等。

3.合理调配师生社会资本,彰显民主平等

社会网络理论认为,占有较多资源的成员在团体中占有重要位置,更容易发展成为社会网络的中心。教师在知识、阅历等方面的社会资本相对比学生丰富,因而教师在师生网络关系中占据重要位置,容易成为网络的中心。从而在教学环境中,教师比学生享有更多的权利。如过分强调教师权利,于学生构成“压迫性”气场,使学生形成潜在的或显性的“向师性”。

合理调配师生的社会资本旨在保障师与生在网络关系中的地位。其路径有三:通过师生交往与合作形成良性互动环境,构建平等的交流平台,打破“权威-服从”局面;帮助占有较多社会资本的教师放下“权威架子”,鼓励占有较少社会资本的学生虚心获取社会资本的同时敢于挑战“权威”;在班级管理过程中,教师可下放给学生更多权力,设立可体现学生特长的“班级小岗位”,体现学生在师生关系中的重要地位。

4.关注师生关系结构,构建有机课堂

社会网络理论认为,结构洞的存在有利于掌握较多社会资本的管理者对其他成员的控制,也为其获取更多社会资本提供便利,但不利于密切群体关系。班干部及“好学生”占据师生关系网的优越位置,甚至形成师生交往的垄断;而不占优越地位的学生感到不受重视,不利于其自信心的形成,导致部分“学困生”难以进步,而有机课堂要求所有师生共同成长。

避免结构洞的出现实质上要平衡师生关系结构,关注师生交往的“平铺性”,避免只注重某一程度学生的“层次性”交往。这要求教师要关注班级每位学生,使学生能够感到他们是网络中的重要成员;发现学生的特色及专长,积极创造条件最大限度地实现其在网络中的价值;减少甚至消除师生交流中介,实现师生“我—你”直接对话。学生也要积极主动地配合教师,充分发挥自身优势,真正地成为网络中独具特色的成员。

————————

参考文献

[1] Nienke M.Moolenaar&Alan J.Daly.Social Network in Education:Exploring the Social Side of the Reform Equation.American Journal of Education.2012(11).

[2] [美]约翰·斯科特著.社会网络分析法.刘军,译.重庆:重庆大学出版社,2007.

[3] 黄玮强,庄新田.复杂社会网络视角下的创新合作与创新.北京:中国经济出版社,2012.

[4] [美]林南著.社会资本:关于社会结构与行动的理论.张磊,译.上海:上海人民出版社,2005.

[5] 姜卫韬.基于结构洞理论的企业家社会资本影响机制研究. 南京农业大学学报(社会科学版),2008(2).

[6] 胡凡刚,包惠民,刘玮.社会网络视角下教育虚拟社区交往效果研究.中国电化教育,2013(8).

[7] 鲁洁.教育的返本归真.华东师范大学学报(教育科学版),200l(4).

[8] 杜威.我的教育信条.赵祥麟,王承绪,译.上海:华东师范大学出版社,1981.

[9] 盛亚、范栋梁.结构洞分类理论及其在创新网络中的应用.科学学研究,2009(9).

[10] 靖东阁.论考选世界中的师生互动.教育与教学研究,2011(3).

[11] Kara S.Finnigan & Alan J.Daly.Mind the Gap:Organizational Learning and Improvement in an Underperforming Urban System.American Journal of Education.2012(11).

[作者:胡亚慧(1989-),女,河南周口人,西南大学教育学部硕士研究生;胡兴元(1989-),男,河南信阳人,西南大学教育学部硕士研究生。]

【责任编辑 杨 子】