环境可供性理论视角下的课堂教学探讨

国内教育一直以来忽视学生与环境的相互作用,造成学生在不同情境下灵活运用知识能力的欠佳。环境可供性理论为解读课堂教学提供了一个新的视角,符合以学习者为中心的教学理念,遵循教育学的一般规律。文章基于其理论内涵及实际应用,分析了课堂环境中可供性的构成、影响学习者获取使用可供性的因素以及师生角色的转变。教师不仅仅是传授者,而且扮演着推动者的角色,推动学生提高有效适应环境的能力。学生也不是静态的被动接收者,而是积极建构者,主动与各种环境互动形成不同的能力。

环境 可供性理论 课堂教学

一、引言

欲达到理想的教学效果,最核心的问题是培养学生对学习内容的敏感度,发展其探索能力、人与环境互动能力,最终实现知识内化和能力提升。一堂好课,必定是师生与环境互动良好的课堂。环境可供性理论能为课堂教学提供新的视角,它强调人与环境的互动,既重视创设合理的客观环境要素,也重视主体感受、获取、使用要素的能动性。传统课堂教学忽视学习环境中的可供性与学习者的互相影响,对于什么样的可供性便于学习者直接提取、哪些因素会影响学习者提取等问题的研究还是个空白。从环境可供性角度解读课堂教学,具有革新性的理论和实践意义,既符合新课改中将知识技能与过程方法、情感态度并重的三维教学目标理念,也有助于培养学生综合运用知识的能力。

二、理论背景

术语Affordance是Gibson从生态学角度提出来的一个概念,他在探索生物与自然环境相互依存的关系时,认为自然环境提供的物理属性或特质与生物某类行为存在对应关系。藉由这种关系,生物能够判断环境提供的功能意义,对环境产生认知,进而引发一定的行为。这种对应关系就是Affordance。[1]我国对这一理论基本概念的中文翻译尚未形成一个统一的意见。大陆学者译作“供给理论”,台湾学者称为“承担性理论”“凸显符担性理论”或“生态视觉理论”。我们认为,Affordance是动词Afford(提供)的名词形式,并且是环境中呈现出来的所有预示某个行为的属性,所以本研究采用“可供性”一词。

可供性理论由格式塔心理学发展而来,是Gibson创新性的直接知觉论的一部分。他认为,人在长期进化过程中,为了适应环境,形成了一种根据可供性就可以直接获得知觉的能力。环境中的物质属性与生物知觉为直接的对应关系,知觉不是由刺激引起感觉后转化而成,而是从直接光学分布中“拾取信息”[2]。个体对环境中的可供性感知是瞬时的,并激发其作出认知行为或者具体行动。比如门把手,人一看就知道它的功能是用来开门关门的。

可供性除了具有直接性的特点,还具有互动性的特征。它既不是环境中的物理属性,也不是个体知觉的产物,而是人与环境之间的生态关系,是连接环境和个体的纽带。比如桌子上放着一块榴莲这样一个小环境,榴莲提供了“可以吃,又香又甜”的信息,个体能感受到并产生“吃它”的欲望。如果没有个体主观上的感知,榴莲提供的“可以吃”这个可供性就没有意义,反之,如果没有榴莲,个体也不会感受到“可以吃”这个意义。需要注意的是,由于每个个体的主观能动性不同,因此,对于一模一样的环境,不同的个体所能拾取的信息是不同的。有些可供性能被个体察觉并有意识注意,有些甚至是无意识地对主体产生影响。总之,环境中的可供性跨越了主客观的限制,预示着一个潜在的行为。

随着可供性理论的传播和流行,此理论在产品设计、人工智能、儿童发展、视觉形象等方面受到重视,有着很重要的指导意义。Giboson及其后继者不断补充和发展可供性理论,进行了多层面的诠释。如Dorman将可供性概括为操作事物的明显暗示[3]。他把这一理论引入到日常用品的设计当中,用来增强产品的可视性和可用性。Gaver将可供性扩展至动态的一系列过程,即感知到的可供性引发行为,促使产生新的信息,然后预示下一个可供性[4]。Chemero认为可供性是环境属性和动物行为的相互关系[5]。Gibson & Pick把可供性定义为动物能力与环境供应和条件之间的和谐适应,环境供应和条件使某种行为变得可能(转引自Van Lier,2004)[6]。通过以上学者对可供性意义的解释,我们可以看出可供性重视个人与环境的互动,个人对可供性的提取是直接的,并激发个人的认知和行为。

三、 课堂环境中的可供性

课堂教学当中的可供性,是指学生与引发他们学习的环境特质的关系的总和,不管是促进还是阻碍他们学习的所有关系。学习环境中的可供性非常复杂,不是简单的单个学生与可供性的关系,而可供性也不是一个,它呈现在师生、环境、各种关系之中。除了上文中提到的可供性具有直接性、互动性之外,课堂环境中的可供性会随着教学内容、教学方法、学生提问、小组活动等变化而产生新的可供性。所以,可供性又具有动态性的特点。课堂教学需要考虑一群学生对教学环境可供性的提取,因此课堂环境中的可供性不得不考虑群体的影响。我们从两个角度来分析课堂环境的可供性。一个是从单个学生的角度,一个是从整个班级学生群的角度。

单个学生进入课堂,与课堂环境的相互联系随即展开。第一,课堂的桌椅布置、室内光线、播放的音乐、投影仪、墙上图片、教具等物理环境会给学习者一定的可供性。比如说成排的桌椅学生会拾取到“可以坐,听老师讲课”的信息,而环形的桌椅学生会接收到“可以坐,小组讨论”的信息。除了上述相对静态的可供性,其他突变因素包括走错教室的人、突变的天气、临时的通知、电话铃声、教室外的吵闹声等也会提供给学生变动的可供性。第二,教学内容及教学方法也提供给学生可供性。也就是说具体学科知识的呈现及其组织安排。以语言教学为例,给学生特定句型和情境,学生接收到“类似情境用特定句型”的可供性,帮助学生完成交际任务。第三,其他学生及教师的个人形象、才识、能力也提供给学习者可供性。比如向学生问好的教师会让学生接收到“老师很热情,欢迎我”的信息,从而让学生产生愉悦的心情,专心听讲。第四,以上三点的变化及师生互动、生生互动不断产生新的可供性。如两个学生上课一直窃窃私语,旁边的学生感知到“很讨厌,听不见老师讲课,换座位”的可供性。换座位这一新产生的可供性,又使讲话的学生自觉停止讲话。课堂环境中不断变化的情境引发一系列的可供性,学生持续获取并适应这些可供性。

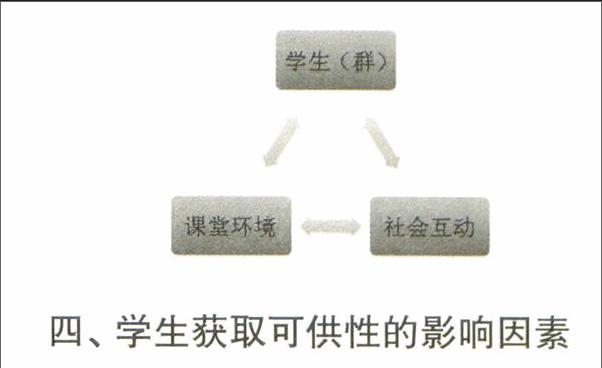

学生群体和课堂环境的联系,除了上述单个学生所获取的可供性,还包括群体之间的层级关系、社会地位以及隐藏在背后的文化观念等。对课堂环境中的可供性内涵,我们用下图表示。学生可分单个学生和学生群体,上文中的第一点和第二点代表下图中的课堂环境,或者说是物理可供性。第三点和第四点代表课堂中的互动或变动带来的新的可供性,也可以称作社会可供性。这三大类内部和彼此之间又相互影响、相互作用,动态性地持续出现可供性。

四、 学生获取可供性的影响因素

可供性强调个人与环境的相互关系,二者缺一不可。正如Varela等学者所言:“可供性存在于环境事物与拥有感知能力动物的互动情形中。”[7] 当我们探讨课堂环境中的可供性时,一个前提条件是只有当学生真正地参与到课堂学习中才有意义。假设理想的课堂环境中,各种引发学生学习的可供性已经提供,那么哪些因素会影响到学生的接收能力呢?可以肯定的是,学生主动能力越强,学生之间、师生之间的互动越及时,学生就会更快更全面地获取可供性并运用到实际生活中。那么,学生的认知能力和社会互动能力就是影响学生获取可供性的因素。

1.学生的认知能力

所谓认知,是指有机体获取知识、应用知识的智能加工过程,主要包括注意感知、记忆和思维三个部分。学生的这三种能力相互影响、相互作用,共同促进可供性的提取、使用。

(1)注意力。俄国著名教育家乌申斯基把注意比作外界事物进入心灵的一扇门户[8],这个形象的比喻说明,影响学生感觉和认识学习内容的前提条件是注意力。没有注意,就没有之后的深入学习的愿望和态度。能够察觉和回应新知识对学生的发展极为重要。有研究表明主体只能学习到他们注意的东西,如国际著名刊物《Nature》有一篇以动物学习的实验证实了这一论断[9]。专心的注意力会提高学生学习效率。注意一方面是人脑的认知体系,一方面又受到生理、情感状态的影响。因此,学生的睡眠时间、精神状态、年龄、性别等生理因素,以及压力、动力、兴趣、情感等心理因素也会影响到学生的注意力。集中和持久的注意力使得学生获取利用环境中的可供性成为可能,并适应环境变化及时调整注意指向。

(2)记忆能力。提取环境中的有效信息离不开记忆能力。记忆系统分为工作记忆和长时记忆。我们已经拥有的知识和能力是长时记忆,新获得的知识就是工作记忆。记忆是进行想象推理的基础,只有把存入大脑中的长时记忆提取出来,才能与新知识发生联系,这时被提取出来的长时记忆又变成了工作记忆。提取的这部分记忆也正是注意力的焦点。快速提取先前学习的内容,有助于可供性的获取和运用。

(3)思维能力。这是学习者在上述两种能力基础上的更高阶的认知能力,包括想象、归纳、推理、区别能力。通过这种能力,学习者对学习内容的认识会经历一个从混乱到有序的过程。学习者头脑中的各种长时记忆包括语言、数学、音乐、图画、行为等与课堂中的学习内容各要素发生碰撞、有选择性的整合,与环境发生相互作用,短时间内构建学习要素的意义。这个过程让可供性变得更加概念化和抽象化。

2.社会互动能力

如果说认知是硬实力,那么社会互动能力则是必不可少的软实力。拥有良好的互动能力,能够保持思维、情感的活跃状态,激发学生求知欲和实际运用的愿望,从而有效提高可供性的获取和使用。因此,构建和谐的生生、师生之间关系,能够营造一个开放、自由、创新的学习环境,学生接收到别人愿意参与的可供性,从而积极参与其中,形成良性循环。值得一提的是,学生依赖其自身的文化背景、信仰、价值观会获取不同的可供性,要使学生获取更多的可供性,整个课堂环境设计需要结合学生的文化背景。

总之,学习过程是一个复杂的、动态的、适应的过程,上述因素环环相扣,综合在一起影响可供性的持续出现。要保证良好的教学效果,师生应该共同促进这些能力的培养。

五、结语

以环境可供性理论为指导分析课堂环境下学生所感知到的可供性组成,探讨哪些因素影响学生更好更快地抓住有效信息,符合以学生为中心的教学理念,遵循教育学一般规律。教师和学生不仅仅是传授者和接受者,而且分别扮演推动者和建构者的角色。教师为学生提高适应动态环境的能力助力,学生则与各种环境积极互动构建组合成不同的能力。我们相信,以环境互动视角探讨课堂教学,有助于培养学生积极探索、储存、处理、使用信息的综合能力,有效地提高教学水平。

————————

参考文献

[1] Gibson,James J.The Ecological Approach To Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin,1979.

[2] Michaels,Claire F& Claudia Carello. Direct Perception. Englewood Cliffs,New Jersey:Prentice-Hall,1981.

[3] Norman,Donald A.The Psychology of Everyday Things. New York: Basic Books,1988.

[4] Gaver,William W.Technology Affordances[C]//.Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems.New York:ACM Press,1991.

[5] Chemero,A.An Outline of a Theory of Affordances. Ecological Psychology,2003,15(2).

[6] Van Lier L.The semiotics and ecology of language learning - perception,voice,identity and democracy.Utbildning & Demokrati 2004,13(3).

[7] Varela,F J.,Thompson,E.&Rosch,E.The Embodied Mind:Cognitive science and human experience.Cambridge:MIT Press.1991.

[8] [俄]康·德·乌申斯基.人是教育的对象(上卷).郑文越,译.北京:人民教育出版社,1989.

[9] Schoups,A.,Vogels,R.,Qian,N.,& Orban,G. Practising orientation identification improves orientation coding in V1 neurons. Nature,2001,412(6846).

[作者:魏智慧(1983-),女,山东菏泽人,厦门大学人文学院在读博士。]

【责任编辑 陈国庆】