基于内容分析法的进藏骑行者旅游动机研究

江金波,崔霄

(华南理工大学 经济与贸易学院,广东 广州 510006)

基于内容分析法的进藏骑行者旅游动机研究

江金波,崔霄

(华南理工大学 经济与贸易学院,广东 广州 510006)

摘 要:在单车进藏骑行业已成为一种风潮的时代背景下,相关媒体报道和书籍也日益增多,但是对于西藏骑行现象的研究却刚刚起步,骑行者的动机研究甚为匮乏。以游记等网络资料为研究文本,先利用内容分析软件ROST CM6进行词频分析并总结出几大动机,而后将几大动机与前人归纳的动机因素相结合,建立“推拉”动机类目系统,并对文本进一步解读和编码。研究不仅补充完善了词频分析结果,也得出骑行者的多种动机;此外,骑行者渴望实现梦想以及对生命存在价值的探寻,加之对西藏净土形象的憧憬等,都反映出原始环境和宗教文化对旅游活动的影响,这为生态旅游和宗教旅游的研究提供了借鉴;动机分析结果也为西藏旅游发展及营销提供了启发。

关键词:自行车旅游;动机;内容分析法;推拉理论

在众多旅行目的地中,西藏已经成为广大自行车爱好者心目中的圣地。目前针对该旅游现象的研究甚为匮乏,骑行者不惜人力、财力用单车来往于这条公路上的意义究竟在哪里,骑行西藏等地的游客为何日益增多,关于骑行西藏旅游者的动机研究也尚属空白。本文借助内容分析法,结合西藏骑行者的样本分析,进一步提炼骑行者独有的推拉动力因素。

一、文献回顾

骑行者,即借助自行车为交通工具,实施旅游活动的游客群体。目前,学者对骑行者及其旅游的定义研究各有侧重,Matthew Lamont(2009)回顾以往研究并总结了自行车旅游的主要构成因素:1.骑行经历发生在常住地之外的区域;2.自行车旅游可以是一天或者持续多日;3.并非竞赛性质;4.骑行应该是旅程的主要目的;5.骑行是一种娱乐或者休闲。[1]我国自行车骑行运动的研究主要集中于生理生化及竞技领域,作为大众休闲方式所展开的研究较少。万亚军,蒙睿(2011)分析了昆明市自行车旅游爱好者的基本特征、骑行感知和环境偏好等;[2]苗凤祥(2011)对骑行西藏行为进行了初步探索,得出单车进藏者呈现追求自我实现、寻求出走与自由的欲望。[3]刘亚平(2013)以川藏长途旅游为例,比较了自行车骑行和自驾游过程中的各方面体验的不同之处。[4]综上所述,自行车旅游行为的研究较少,其中骑行西藏已经得到了学术界的关注,但是缺乏对该行为动机的系统研究。

旅游动机是一种驱动力,促使游客去满足自己的社会和心理需求,也就是游客从事旅游活动的主因。[5]近些年,早期的动机研究奠基人不断的完善和深化动机的研究,研究轨迹也由“动机是什么”的宽泛探讨走向具象分析,如对特殊群体的旅游动机探讨;[6]Kozak(2001)从目的地营销的角度,强调旅游动机实证研究的必要性和重要性。[7]而国内近年的实证研究多集中在大中城市或重要旅游地的游客动机上,对一些旅游前景看好但目前开发不足的较为“边缘”的旅游地涉及较少,故对西藏的研究具有一定的价值性。

旅游动机主要有几大理论:本能理论、驱力理论、需求层次理论、归因理论、场地理论、期待理论以及推拉理论。本能理论指人们与生俱有,非经过学习的行为模式,也就是说游客会依心中之旅游欲望而前往游玩的理论。驱力理论指个人某种需求缺乏所形成一种不愉快的紧张状态,此驱力会致使人们采取某些行动来降低这些紧张感。需求层次理论认为动机因需求所引起,包括生理、安全、爱与隶属、尊重、认知、美的、自我实现等七个层次。归因理论是指推论某行为、事件的原因或性质的历程,即人们在旅游活动中体验或结束后回忆时,对旅游活动评价,若为该次经验为美好的,则会激励下次再度旅游的动机。场地理论指个人旅游行为是受其生活空间力量所影响,当人们从事旅游活动时,即是受这些外在团体如文化、家庭等影响,而非本身意志所主导。期待理论是指人们对于期待旅游行为后结果的信念,而此信念促使人的行为进而产生动机。推拉理论(Push and Pull Theory)由Dann(1977)提出,推力动机是自于内在的驱使力量,是社会心理的动机去激发人们去旅行,例如好奇、自我探索等;拉力动机则是在外在或与目的地选择、特质、吸引力等属性有关联,例如美丽风景、游客之知觉或期望等。[8]

上述理论中,以推拉理论最普遍被延伸研究与运用,Crompton(1979)在其研究中将旅游动机分为9大因素,其中7项为推力因素动机包括逃离世俗环境、探讨与对自己的评价、放轻松、追求声望、恢复、增进亲属关系、促进人际互动;2项拉力因素动机为新奇事物与教育。[9]Cha等人(1995)提出的推拉理论与Dann学者的理论相近,认为推力因素动机与游客的欲望有关,拉力因素动机与目的地属性有关。[10]Jang & Wu(2006)提出众多研究中将旅游动机分为推力因素动机包括充实知识、放松和家庭一起出游增进亲属关系,拉力动机因素包括受自然和历史的环境、费用、设施、安全以及交通方便性所吸引。[11]本文则是基于内容分析法提炼出了西藏骑行者独有的推拉动机。

二、研究方法

定性和定量的方法都可用于分析动机内容,Ryan(1995)曾利用结构方程模型来分析动机,学者也采用质性的方法通过对旅游者的笔记、博客、访谈内容等分析来对动机归类。因为动机往往比较隐蔽,如果旅游的动因涉及深层次的个人原因或隐私,人们通常不愿向他人透露旅游的真实原因,比如,一对濒临离婚边缘的夫妻希望借重游旧地挽救他们的婚姻,但他们可能告诉调查人员,他们希望放松身心。[12]故本文采用网络游记开展研究,网络作为情感宣泄平台,相较于访谈、问卷等方式,其情感叙述受调查者的介入性影响较小,具有一定的优越性。

内容分析法是用来分析传播媒体内容的一种社会科学工具。Holsti(1969)在评述了前人对内容分析法的定义之后,得出“内容分析法是通过客观而系统的方法,确定信息的特定特征,从而能够得出推论的任意一种技巧”。[13]国内外学者均已采用内容分析法通过高频词对旅游目的地动机开展了研究 ,且国内学者多是采用由武汉大学虚拟学习团队研发的ROST CM6内容挖掘系统对内容进行词频分析,而内容分析法不仅需要“定量”的技巧,更需要“定性”的分析。[14]因此,本文以内容分析软件输出的高频词为基础建立类目系统,并通过编码对文本内容进行具体研究分析,藉以提炼出系统的推拉力动机因素。

三、研究步骤

(一) 样本选择

本文采用的样本主要是新闻和游记组成的TXT文本。首先,文章查找了网络点击量排名前两位的“骑行吧”“骑行圈”两个专业骑行论坛。截止到2013年12月28日共有189篇西藏骑行游记,时间集中在2012年1月24日到2013年9月28日之间,通过阅读每一篇西藏游记,将骑行者出发前的想法截取出来,共有84篇。其次,在百度的“新闻全文”中输入“骑行西藏”,得到可阅读的相关报道约300篇,时间集中在2012年9月9日到2013年12月24日期间,其中有40篇报道中有提及骑行者出发前想法的访谈及陈述,将以上材料整理在TXT中。

(二)文档处理

本文采用ROST CM6软件分别对修正后的TXT文档进行内容分析。由于软件的有限性需要先组建一个自定义词典,将涵盖骑行西藏动机的主要词语加入,如“转山”等;其次是对于软件提取出的词频进行筛选处理,以避免相似词的干扰,如“单车”和“自行车”需要统一处理为“自行车”。

(三)词频分析

在ROST CM6软件中使用社会网络和语义网络分析功能,对TXT文本进行初步分析,对于“这次”、“各种”“有些”“也许”“那些”等与骑行者动机无关的词汇纳入软件的过滤词汇表。经过过滤无关词汇,得出以下88个高频词,并按照频次的高低进行排序为西藏、梦想、路上、旅行、拉萨、地方、自行车、骑车、喜欢、感觉、风景、青春、出发、别人、内心、向往、心灵、朋友、勇气、经历、挑战、转山、疯狂、年轻、身体、真正、灵魂、寻找、选择、实现、渴望、希望、感受、景色、追求、爱好、看到、一路、远行、蓝天、美丽、决定、留下、一生、上路、证明、勇敢、看看、信仰、为我、到达、享受、神秘、出去、孩子、机会、问题、工作、曾经、放弃、流浪、长途、自由、现实、天堂、体验、坚持、接触、忧郁、运动、幸福、雪山、找到、极限、追寻、锻炼、相信、追逐、自我、栖息、快乐、白云、电影、户外、遗憾、发现、净土、震撼。这些词语主要以名词和动词为主,不仅反映了西藏“蓝天、白云”等的吸引力,而且也表达了骑行者对“自由、快乐”等的追求。这些词语是骑行者动机构成因子,并佐证了后文编码分析的动机类目。

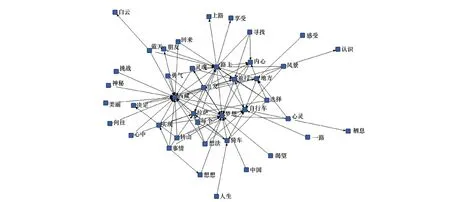

根据软件分析的综合信息库的高频词,可以建立高频词网络图,如图1所示,高频词网络图通过词语间的相互关系真实并综合反映了文本内容,而且,图中词语的频数是由中心向外围逐渐递减。

图1 高频词网络分析图

基于以上高频词网络图,可以看到高频词之间的关系。“西藏”、“梦想”“路上”“旅行”是网络的核心。其中,西藏是骑行者的梦想,他们追求在路上的感觉,追求旅游中旅“行”的意义。“梦想”是网络图中的核心词语,它主要连接了“西藏”“自行车”“骑车”“出发”“渴望”等词。对于骑行者来说,骑行西藏不仅仅是一趟简单的旅行,更是梦想的征程。

联系“西藏”的词语主要有“神秘”“美丽”“向往”“挑战”“蓝天”“勇气”“朋友”“转山”等。“神秘”“美丽”“蓝天”主要反映了骑行者对西藏神秘的藏家文化,自然风景以及洁净天空等的认知;“挑战”“勇气”主要反映了骑行者寻求刺激、挑战体能,建立声望等动机;电影“转山”引致了骑行行为;“朋友”反映了骑行者对社交的需求。

“路上”联系了“灵魂”“享受”“寻找”“蓝天”“内心”等词,反映了骑行者在体验西藏美丽风景时,渴望寻找无拘无束的灵魂和享受自我。“旅行”联系了“选择”“出发”“自行车”“灵魂”“寻找”等词,可见骑行者希望通过骑行寻找与释放灵魂。

以上内容涵盖的动机有:实现和成就自我;回归自然;挑战体能;结识朋友;寻找自我等。然而,高频词反映的内容只是展现部分主要动机,而且通过单个词语很难准确地解释动机内涵,因此本文借助内容分析法中类目系统来进行定性补充,其中,高频词网络图的分析结论为建立内容分析法中的动机类目系统做了铺垫与参考。

(四)内容分析

1.建立类目系统

内容分析法的核心问题是建立媒体内容的类目系统。本文在借鉴克朗普顿的归纳和张宏梅研究的基础上,参考以ROST高频特征词分析结果和文本的具体内容,来设置编码的主次类目。其中,文本中频繁出现一些如“爱上在路上的感觉”“爱好自行车”等概括性的短句或词语,这些短语涵盖的深层动机比较丰富,为减少不同编码员对词语理解的不一致性,因此,笔者在类目中加入了“实现骑行梦想”、“追求在路上的感觉”、“对西藏的好奇和向往”等具象因素。

该类目系统中主要包括“推力因素”和“拉力因素”两大主类目,其中分别包含了实现骑行梦想、提升和实现自我、探索与寻找自我、对西藏的好奇和向往、从众、追求在路上的感觉、对骑行的热爱、逃离平庸/失意的生活、放松身心、结识朋友等18个“推力因素”次类目和美丽的风景、独特的民俗、影视《转山》引致等7个“拉力因素”次类目。

2.信度检测

内容分析单元可以是独立的字、词、符号、主题对某个客观事物独立的观点、整篇文章或新闻报道。[15]本研究以124篇新闻和游记为分析单元,安排编码员对其进行独立编码。内容分析法中的信度(reliability)可以定义为不同编码员对内容归类的一致性。对于一个分析单元,其涉及某项类目,则编码为“1”、没有涉及编码为“0”。

本研究中,由一位旅游管理研究领域的教授和2位编码员(硕士班同学)依据本研究中主类目和次类目内容,经由充分讨论以取得深度了解,再由两位编码员对每段文本内容进行评定和选取语干,进行编码归类工作,相同者即予采用;而在动机认定相异部分,则两人结合前后语境开展深入探讨,以取得共识。如对文档中的概括性词语,“骑行去西藏,感受西藏的美”统一理解为“美丽的风景”这一拉力因素;“骑车去西藏,那是我人生的信仰”等涉及到骑行者追求等一类事情,统一理解为“实现自我”的动机等等。编码员编码后,统计编码结果,检验编码员间的信度。编码员间的交互判别信度计算公式:[15]

(1)

其中,\%R是交互判别信度,n是编码员数量,K\%为编码员间的平均相互同意度。2位编码员的平均相互同意度计算公式:

(2)

其中,MAB是2位编码员编码结果完全相同的分析单元数,NA是编码员A编码的分析单元数,NB是编码员B编码的分析单元数。交互判别信度在0.80以上可接受,0.90以上较好。[15]通过计算,本研究的交互判别信度值为0.92,处于较好水平,编码结果可以使用。

四、分析结果

(一)动机归纳

从编码后的平均结果(表1)中可以看到,对文本内容的编码不仅证明和补充了前文推出的几大推动力,而且发掘出了具体的拉力因素。

1.推力因素分析

上表中除了涵盖骑行者是为了逃离失意的生活环境、放松身心、回归自然、结识朋友、炫耀、寻求刺激等常态性动机,也反映出“反常态”的单车进藏旅行主要受到“推力”因素的作用,促进旅游者去为自己创造一个幻想的世界,并计划周期性逃离。[9]这些推动力主要体现在:

表1 编码后各类目数量表

(1) 追求旅“行”与梦想。由表3可看出,在124份分析单元中,有8份明确提出单车进藏是为了实现骑行的梦想;有21份提到了自身是骑行爱好者;有11份提出喜欢“在路上”的感觉。该结果不仅证明了网络图分析出的骑行者善于追求“在路上”的旅“行”体验,特别是骑行这种旅游方式的体验,并反映出西藏作为梦想之地的可能原因是骑行爱好者将其视为实现骑行挑战的优选地。

(2) 渴望对自我存在的肯定。旅行的重点在“行”字,它是探索一个社会的最佳方式。就如表2中,单车进藏骑行是为了探索、寻找自我以及提升、实现自我。可见,骑行者是想通过“行”的过程来认知自我。认识自我是对自我存在的探索和肯定,自我存在不同于其他存在,“由于人意识到自己能力的限度,人为自己安排了最高的目的。在自我深处和在超然存在中,人体会到自己的独立自存”。[16]骑行者通过长途跋涉来磨砺心智,认识和挑战自我,从而肯定自我存在的价值和意义。

2.拉力因素分析

西藏骑行正是满足了旅游者对幻想世界的要求,对独特的意象和旅游文化的认同,共同拉动着人们从日常生活中逃离,其主要表现为:

(1)西藏净土意象的吸引。由表2可知,美丽的自然风景和独特的民俗风情是拉动游客出游的主要因素。其中,自然风景(21次)的因素要远远大于民俗风情(3次),且此观点在表1中也有所体现,相较于“拉萨”“神秘”带有地方色彩的高频词,出现了“风景、美丽、景色”等较多的高频词以凸显自然的吸引力,同时,骑行者偏爱西藏的“蓝天、白云、雪山”,这些词语表达游客对纯洁风景的追求,外加西藏固有的神秘塑造了其净土的意象。

(2)宗教文化的吸引。除了美丽的风景,西藏浓厚的宗教文化也是重要的旅游吸引物。从表1和2都可以看出,西藏被认为是“天堂”和“圣地”,且充满了“神秘感”,外加骑行者视西藏为自我价值的探寻之地,可见,对于旅游者来说,这里不仅是信徒的朝拜圣地,更是游客精神的憧憬与寄托之地。

(3)壮游文化的影响。壮游是一种贫穷却足以改变一生的旅行,它具有三个特质:旅游时间长、挑战性高、与当地人文风情互动深刻,一般会经过规划,准备高度意志力去执行。[17]表2反映出一些骑行者是受到电影《转山》的影响,该剧改编自同名畅销书,原著记录了作者谢旺霖骑行2000多公里到达西藏的旅程,传播了崇尚自由的壮游文化。可见壮游文化拉动的进藏者的骑行行为。

(4)仪式体验的拉动。纳尔什·格雷本(Nelson H.H.Graburn)提出了“旅游仪式论”,他认为正是由于社会缺乏某类仪式,许多人才选择旅游的方式,来完成重大的人生变迁。[18]由表2可以看出有一部分进藏者是出于纪念“成人礼等特殊事件”而开展骑行的。

(二)实践启示

动机驱动了游客的出游行为,其对目的地发展及营销的实践具有一定的启示作用:

1.塑造并强化净土意象。净土形象的塑造不仅仅依赖于纯净美丽的自然环境,还受到西藏当地浓厚独特的宗教文化的影响,而这两者也正是当前西藏旅游最主要的吸引力,因此在具体的宣传口号及资料中,应加大这一形象的塑造和宣传;在旅游开发建设中,应该重视保护天然资源,发展原生态性旅游方式等。

2.举办仪式性节庆活动。借助特色节庆活动来塑造西藏旅游形象,例如台湾近几年举办的单车环岛成年礼成功带动了环岛游,西藏资源更具独特性,骑行更具挑战性,将西藏骑行与社会仪式相结合,打造如成人礼等仪式旅游的圣地,以此带动西藏旅游开发。

3.细分市场,大力发展自助旅游。不同于其他旅游目的地,西藏是一个集梦想与挑战的圣地,这是一种追求自由的旅行体验,其更适合通过自助旅行来实现,恰如骑行进藏这样的“反常态”旅行活动的蓬勃发展,西藏发展自助行不仅有助于满足了旅游者对体验的要求,也是具有西藏特色的旅游发展路径之一。

此外,也可以借助影视等文化作品作为西藏自然与人文资源的载体,使其在传播西藏鲜明形象的基础上,建构独特的旅行精神映像,形成超越世俗的精神境界,以此拉动骑行者出游。

五、总结与展望

研究得出西藏骑行者不同于一般的旅游者,骑行是旅游的手段和目的,通过骑行来追求旅“行”体验,享受“在路上”的感觉,他们认为骑行的历练与挑战是对自我存在的肯定和实现个人梦想,这都可以看出他们对生命意义的探寻和实践推动着骑行行为,该行为恰恰符合了西藏独特的净土意象及其宗教文化的影响内涵,为将来西藏的生态旅游和宗教旅游研究提供了借鉴。此外,西藏原生态的“蓝天、白云、雪山”和“天堂”“圣地”等意象的认同拉动了人们骑行前往;中国传统的壮游文化通过影视传播刺激了骑行者出游并得到实践;骑行也被当做一种特殊事件的纪念仪式,从一个侧面佐证了“旅游仪式”理论的经典性,这些地方认同与壮游文化共同拉动了进藏者的骑行行为。

文章利用内容分析法构建类目系统,通过编码归类完善补充了词频分析软件的结论,得出西藏骑行者的一般和独特动机,弥补了当前国内自行车旅游动机相关研究的不足;此外,结合动机的研究成果,提出了西藏旅游建设和营销相关方面的启示。但是,内容分析中编码归类并不能达到精确,文章在可允许的误差内归纳和挖掘出深层的动机。本文更多是对主次动机的概括,由于研究对象是网络文本,无法得到游记作者的详细信息,因此,缺乏对骑行者年龄、职业等人口统计变量的细分。

今后研究可在细分骑行者类别的基础之上,进一步细化动机内容,借助其他定量方法,演绎进藏骑行者旅游动机因素,或者对进藏骑行者的旅游行为开展研究,从行为的结果反推动机因素,进而更加全面地理解进藏骑行旅游现象。

参考文献

[1]Lamont M. Reinventing the wheel: A definitional discussion of bicycle tourism[J].Journal of Sport & Tourism,2009,14(1):5-23.

[2]万亚军,蒙睿.昆明市自行车旅游爱好者行为特征及其环境偏好分析[J].旅游研究,2012,3(4):14-18.

[3]苗凤祥.自由的出走——自行车爱好者骑行西藏行为研究[J].长春理工大学学报(社会科学版),2011, 24(1):35-37.

[4]刘亚平.自行车与自驾车旅游体验对比研究——以沿川藏线长途旅游为例[D].北京:北京林业大学,2013.

[5]Iso-Ahola S E. Toward a social psychological theory of tourism motivation: A rejoinder[J]. Annals of Tourism Research,1982,9(2):256-262.

[6]Wu M Y, Pearce P L. Chinese recreational vehicle users in Australia: A netnographic study of tourist motivation[J].Tourism Management,2014(43):22-35.

[7]Kozak M. A critical review of approaches to measure satisfaction with tourist destinations[J].Tourism Analysis,2000,5(2/4):191-196.

[8]Dann G. Anomie, ego-enhancement and tourism[J]. Annals of Tourism Research,1977,4(4):184-194.

[9]Crompton J L. An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image[J]. Journal of Travel Research,1979,17(4): 18-23.

[10]Cha S, McCleary K W, Uysal M. Travel motivations of Japanese overseas travelers: A factor-cluster segmentation approach[J].Journal of Travel Research,1995,34(1): 33-39.

[11]Jang S C S, Wu C M E. Seniors' travel motivation and the influential factors: An examination of Taiwanese seniors[J]. Tourism Management,2006,27(2):306-316.

[12]Bowen D,Clarke J.Contemporary Tourist Behaviour: Yourself and Others and Tourists[M]. England: CABI Publishing,2009:180.

[13]Ole R. Holsti. Content Analysis for the Social Sciences and Humanitie[M]. Reading, MA: Addison-Wesley,1969:35.

[14]简茂发,黄光雄.教育研究法[M].台北:师大书苑出版社,1996:20.

[15]Riffe D,嵇美云, Lacy S, et al.内容分析法: 媒介信息量化研究技巧[M].北京:清华大学出版社,2010:50-150.

[16]卡尔·西奥多·雅斯贝尔斯.人类的历史[A].现代西方历史哲学译文集[C].北京:人民文学出版社,1983:39.

[17]曹予恩.《转山》:壮游文化与疗愈系电影[J].电影艺术,2012(1):21-23.

[18]Nelson Graburn.Secular Ritual:A General Theory of Tourism [M].London: Cognizant Communications,2001:42.

(编辑:佘小宁)

Study of Riders'Travel Motivation to Tibet Based on Content Analysis

JIANG Jin-bo, CUI Xiao

(SchoolofEconomicandCommerce,SouthChinaUniversityofTechnology,GuangzhouGuangdong510006,China)

Abstract:Under the background that riding to Tibet has become a trend, more and more related reports and books have focused on it. However, studies about this phenomenon have just begun and research on the riders' motivation is seldom touched. This paper, taking travel notes and reports as research texts, first analyze and summarize several types of motivation by the software ROST CM6.0, which can export the high-frequency words, and then by combining the results with previous studies, construct the system of "push-pull" motivation category to further understand the texts and code them. The research not only complements the analysis of the Rost CM6.0 by encoding the content, but also gets a picture of variety of motivations. Besides, the riders' eagerness to pursue their dreams and explore the value of the existence of life, coupled with their yearning for Tibet's Pure image, reflect the influence the original environment and religious culture on travel, which provide reference for eco-tourism and religious tourism and offer enlightment for the Tibet's tourism development marketing.

Key words:Bicycle tourism;Motivation;Content analysis;Push-pull theory

中图分类号:F592.7

文献标识码:A

文章编号:1671-816X(2015)04-0408-07