《黄帝内经》“八风”与术数之学*

李海峰,丁 媛,张如青

(上海中医药大学,上海 201203)

《黄帝内经》“八风”与术数之学*

李海峰,丁 媛,张如青

(上海中医药大学,上海 201203)

考证《内经》中“八风”的含义,指出其本属式占用语,具体内容与秦汉时期兵阴阳关系密切,同时提出《内经》承袭了“八风”名称却弃其旧义,用五行学说赋予其与疾病相关的新义,揭示出中医学借用术数理论,改造为中医新理论的过程,也反映出中医学与术数学的密切联系。

《黄帝内经》;八风;术数;式占

李零先生认为,在先秦诸子百家争鸣至汉代独尊儒术的过程中,乃至先秦诸子之前,始终存在着以术数方技之学为核心的各种实用文化,它上承原始思维,下启阴阳家和道家乃至道教文化,与以诗书礼乐为背景的儒家文化一起,构成中国文化发展的两条线索[1]。《黄帝内经》简称《内经》是一部方技学著作,形成于先秦,成书于西汉,其内容中蕴含着大量实用文化内容,同时深受术数思想的影响。《内经》中的“八风”之说,即渊源于术数之学。

1 《内经》“八风”含义概述

“八风”一词在《内经》中反复出现,经查在《素问》的《上古天真论》《金匮真言论》《移精变气论》《玉版论要》《脉要精微论》《八正神明论》《针解》《示从容论》《阴阳类论》和《灵枢》的《官能》《九针论》《九宫八风》《岁露论》共13篇中出现20次,其中9篇与“四时”一起讨论,可见“八风”与时间关系密切。

概括《内经》中“八风”含义,主要有3种:一是泛指四季气候变化。如《素问·移精变气论》:“合之金木水火土四时八风六合,不离其常,变化相移,以观其妙,以知其要。”八风与五行、四时、六合并称,观察其变化,八风显然概指四时正常和异常的各种气候变化。因为五行、四时、六合都是在术数框架上建立起的概念,所以此处用八风的称呼,提示它也是建立在术数基础上的名称;二是指八风邪气。这是《内经》中使用最多的含义,可能也是“八风”的基本义。如《灵枢·九针论》:“四者时也,时者四时。八风之客于经络之中,为瘤病者也。”在《内经》经文中,八风邪气的发病与四时有着密切联系,这提示“八风”不是单纯空间范畴上的八方风邪,它具有时间性与空间性相结合的特点;三是指触冒八风所得之疾病。如《素问·移精变气论》:“汤液十日,以去八风五痹之病。”八风与五痹并称,分指肢体为风、痹邪气所犯之病。

在《内经》中还有“八正”一词,与“八风”关系密切。《素问·八正神明论》曰:“八正者,所以候八风之虚邪以时至者也。”古人把一年分为八节,交节过宫之日,即是候八风之时,称为“八正”,故“八风”在《内经》中有时也被称作“八正之虚邪”。

2 “八风”名义考源

如前所述,《内经》中论“八风”,八风邪气可能是其基本义,那么它的具体含义是什么呢?惟有《灵枢·九宫八风》给出了具体内容:指大弱风、谋风、刚风、折风、大刚风、凶风、婴儿风和弱风8种风。考存世先秦至汉文献,未见有对这8种风的记载,惟隋·萧吉《五行大义》引《太公兵书》云:“坎名大刚风,乾名折风,兑名小刚风,艮名凶风,坤名谋风,巽名小弱风,震名婴儿风,离名大弱风。大刚风者,大阴之气,好杀故刚。折风者,金强能摧折物也;小刚风者,亦金杀故也;凶风者,艮在鬼门,凶害之所也;谋风者,坤为地,大阴之本,多阴谋也;小弱风者,巽为长女,故称弱也;婴儿风者,震为长男,爱之,故曰儿;大弱风者,离为中女,又弱于长女也。大刚小刚客胜,大弱小弱主人胜。凶有凶害之事,谋有谋逆之人。折为将死;婴儿风,主人强。此并兵家观客主盛衰,候风所从来也。”《汉书·艺文志》载:“《太公》二百三十七篇,《谋》八十一篇,《言》七十一篇,《兵》八十五篇。”班固自注云:“吕望为周师尚父,本有道者。或有近世又以为太公术者所增加也。”《太公兵书》或许即指《兵》八十五篇,今传本《六韬》似为《兵》之一部分[2],关于这些内容解文超先生有详尽考证[3],不敷赘言。

虽然今本《六韬》中未见上述引文,然而银雀山汉简1965、1975~1979、1998、1999条记载了“八风”相关的内容。据考证,银雀山汉简“八风”与《太公兵法》之“八风”从意思到所处方位都基本相当[4]。简文云:“凡晳、晳周、刚、大刚、凶风,皆利为客,生柔弱风【皆利为主人】。(1965)”,“【风】从柔风来,疾而暴。击之,破军禽(擒)将(1977)”,“风从弱来,疾而暴。疾从而击之,破军禽(擒)将〔五〕(1978)”,“【风】从凶风来,疾而暴,主人与客分。祸风北多则客胜,东多则主人胜〔六〕(1979)”,“利主人·弱风、柔风、生风,不可以为客,可以为主人(1998)”,“利客□大刚风、晳风、刚风,可以为客,不可以为主人〔四〕(1999)”。简文中对八风主客胜负的认识与《太公兵法》中的内容一致。在银雀山汉简中,与上述简编在一起的还有“利客□丙子、丁丑、戊寅、已卯、庚辰、辛巳、【壬午、癸未】,主人四不如客之一(1994)”,“利客□戊子、已丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳,主人八不如客【一】(1995)”,诸简均说明这里的“八风”与时间也有关联,这与《内经》“八风”兼具空间性与时间性极为相似。上述汉简均来自银雀山汉墓1号墓,据考此墓葬年代不晚于汉武帝元狩五年(前118年)。一般认为《内经》成书于《史记》之后[5],《史记》约成书于汉武帝太初元年至征和二年间(公元前104~前91年),故《内经》成书当晚于银雀山汉简。

在与《内经》成书年代相近的《太公兵书》和银雀山汉简中都出现了“八风”,而且在三书中的名称基本相同,方位完全一致,虽然三书中具体篇章的写作年代或有差别,但三书中的“八风”必然存在某种关联。另据《灵枢·九宫八风》云:“是故太一入徙立于中宫,乃朝八风,以占吉凶也”,说明候“八风”是在“太一徙中宫”时的占法,其目的仍是为了预知吉凶,与《太公兵书》和银雀山汉简中的用意相仿佛。这些似乎都说明,《灵枢·九宫八风》与《太公兵书》和银雀山汉简中的“八风”含义应当相近或一致。

《太公兵书》与银雀山汉简中,“八风”是兵家观客主盛衰之所候,《灵枢·九宫八风》中它也应当承载类似含义,其占法也应当近似。故据《太公兵书》及银雀山汉简“八风占”用例,推测“太一入徙立于中宫”的占法,当是观测当日之风为八风中何种风,并据此判断主客胜负。这里的“主”是指太一在一年八节中当季所居之宫的方位,“客”是指风所从来的方位。

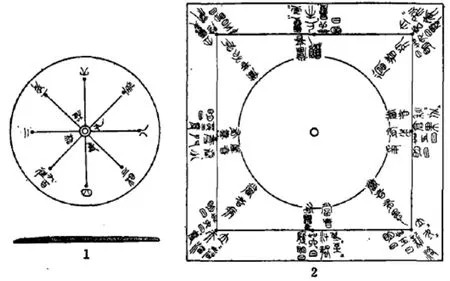

对此认识可以参照阜阳双古堆出土的太一九宫占盘。该占盘下盘在中央圆盘槽外至边缘中间划一方框线,框内外按四面八方刻字(图1)。框外文字按李学勤先生解释可以读为:冬至汁蜇六日废,明日立春。立春天溜六日废,明日春分。春分苍门六日废,明日立夏。立夏阴洛五日,明日夏至。夏至上天六日废,明日立秋。立秋玄委六日废,日明(应作“明日”)秋分。秋分仓果五日,明日立冬。立冬新洛五日,明日冬至[6]。除了“汁蜇”为“叶蛰”,居仓果四十五日与四十六日之别外,其描述与《灵枢·九宫八风》基本一致。框内依次为:“当者病”、“当者有喜”、“当者有谬”、“当者显”、“当者死”、“当者有盗争”、“当者有患”和“当者有忧”。框外文字为八宫方位,框内文字为占文。式占时,由主客胜负决定方位,取其相应方位上的占文。如太一居于汁蜇之宫四十六日,其间游于中宫,适见风从南方来,此为大弱风,大弱则主胜,故其占的结果当取北方汁蜇之宫对应的占文“当者有忧”;若适见风从西北方来,为折风,折为将死,利客不利主,当取西北方新洛之宫对应的占文“当者有患”,其他以此类推。

如此看来,《灵枢·九宫八风》的“八风”原应是一个式占术语,其来源与兵阴阳有着密切关系,其内涵具有空间性时间性相结合的特点。

图1 太一九宫占盘图

3 《内经》“八风”新义

然而,细审《内经》原文诸处“八风”可以发现,其含义与上述式占术并无太多关联。探寻其原因,可能在于后人对《灵枢·九宫八风》作了文字增删。

《九宫八风》云:“风从南方来,名曰大弱风,其伤人也,内舍于心,外在于脉,气主热。风从西南方来,名曰谋风,其伤人也,内舍于脾,外在于肌,其气主为弱。风从西方来,名曰刚风,其伤人也,内舍于肺,外在于皮肤,其气主为燥。风从西北方来,名曰折风,其伤人也,内舍于小肠,外在于手太阳脉,脉绝则溢,脉闭则结不通,善暴死。风从北方来,名曰大刚风,其伤人也,内舍于肾,外在于骨与肩背之膂筋,其气主为寒也。风从东北方来,名曰凶风,其伤人也,内舍于大肠,外在于两胁腋骨下及肢节。风从东方来,名曰婴儿风,其伤人也,内舍于肝,外在于筋纽,其气主为身湿。风从东南方来,名曰弱风,其伤人也,内舍于胃,外在肌肉,其气主体重。”将这段文字与《五行大义》引《太公兵书》的内容相比较,可以发现其删去了八风名称的解释及主客胜负的内容,增补以医学内容。这段文字中将“八风”与五脏及其所主的五体相应,显然受到了五行学说的影响。然而脾本属中宫,因为八风中无一风来自中宫,所以只能配给西南,形成木火土金水相生之格局,方能勉强与五行学说相合。可这“五风”其气所主之热、弱、燥、寒、湿,与五脏五行并不完全配合。另外,剩余的三风所舍只能取自六腑,《九宫八风》取小肠、大肠、胃,其中或有重视胃气的意思在内,但这三风所主,就明显的杂乱无章了。山田庆儿先生也指出,西北维的新洛宫手太阳脉内容“是后世主张经络学派的人羼入的”[7]。《九宫八风》所补入的这些内容存在诸多的不谐之处,再虑及若前述“太一入徙立中宫”日“八风”占法是正确的,则补入的这些内容显然是画蛇添足、毫无意义。至此,可以比较肯定的确认,今传本《灵枢·九宫八风》经历了文字的增删,接受了新的学术思想的改造。其实,比照马王堆出土的《甲乙》《足臂》两部脉灸经与《灵枢·经脉》的相承关系,这种增删与改造应当是一直存在于《内经》文本流传过程中的。

《灵枢·九宫八风》改造了“八风”的含义,《内经》其他篇章采纳了这一新义,并用之解释发病、病理,而式占的旧义却被抛弃乃至无人知晓了。如《素问·脉要精微论》曰:“诸痈肿筋挛骨痛,此皆安生?岐伯曰:此寒气之肿,八风之变也。”王冰即取“八风”新义为注:“八风,八方之风也。然痈肿者,伤东南、西南风之变也。筋挛骨痛者,伤东风、北风之变也。《灵枢经》曰:‘风从东方来名曰婴儿风’……由此四风之变,而三病乃生。”另如《素问·金匮真言论》基于《灵枢·九宫八风》“八风”与五脏相通的关系阐述了八风引发五脏疾病的机理:“天有八风,经有五风,何谓?岐伯对曰:八风发邪,以为经风,触五脏,邪气发病。”王冰注曰:“原其所起,则谓八风发邪,经脉受之,则循经而触于五脏,以邪干正,故发病也。”《素问·示从容论》也有类似内容:“八风菀热,五脏消烁,传邪相受。”这两段原文说明八风通过循经入脏,与内郁发热消烁五脏与两种方式引发五脏疾病。这样,“八风”之说就被纳入《内经》藏象学说、五行学说之内,成为中医理论的一部分。

4 小结

通过对《内经》中“八风”名义的考证,我们隐约看到中医著作如何在保持学术传统的同时,不断创新、不断更新版本内容的过程。李零先生在《中国方术考》中说:“古代的实用书籍……内容不断积淀,版本反复淘汰……明代的《素女妙论》,从体系到术语,仍与汉晋隋唐的房中书保持一致。‘瓶’虽然是新的,但‘酒’却可以是老的。在实用书籍中,这是带有普遍性的现象。”《内经》是否也是如此呢?后世医书又何尝不如此呢?

式占术本是预测人事的未来吉凶,对疾病的预测也是其理当包涵的内容,在出土简帛及传世书籍之中也不乏运用式占预测疾病的记载。在《内经》中,引用其术,为符合中医实际对其加以改造,最终使得其内容脱离式占术的窠臼,这或许就是中医理论形成的途径之一。饶有趣味的是,《灵枢·九宫八风》对式占用语“八风”的改造是在五行学说框架下实现的,而据李零先生考证,战国秦汉时期的阴阳五行学说就是以式法为背景而形成的。就此而言,《灵枢·九宫八风》对“八风”意义的创新与改造又是顺理成章的事情了。式占与五行都属于《汉书·艺文志》中术数类内容,通过上述分析不难发现,术数之学已经深深地渗透入中医学。在古代,中医经验的理论化、中医学术的创新都与术数之学的发展有着密切联系;在今天,对《内经》内容及对中医学术思想的认识,又何尝能远离术数之学呢?

关于中医学术的起源和理论形成,学界历来重视从黄老、儒家及诸子哲学等方面去考察研究,却忽视了中医学在本质上属于实用文化范畴,虽然会受到精英思想的影响,但其思想更多来自流行于普通民众中的一般思想。这种一般思想作为一种普遍认可的知识与思想,通过最基本的教育构成一个时期人们的文化底色[8]。术数方技代表的实用文化,可以说即是存在于秦汉时期普通民众中的一般思想,也构成了形成于这一时期的著作《内经》的文化底色。本文对《内经》“八风”名义的探讨只是基于这一视角的一个尝试,冀望抛砖引玉,引起更多有识之志对这一方面研究的重视,也祈请方家指正。

[1] 李零.中国方术考[M].北京:东方出版社,2001:14-15.

[2] 蒋伯潜.诸子通考[M].杭州:浙江古籍出版社,1985:438.

[3] 解文超:《六韬》的文献著录与版本流传[J].图书与情报,2005(1):83-86.

[4] 银雀山汉墓竹简整理小组.银雀山汉墓竹简(貳)[M].北京:文物出版社,2010:107-111,232-236.

[5] 王庆其.内经选读[M].北京:中国中医药出版社,2011:1-2.

[6] 李学勤.王玉哲先生八十寿辰纪念文集·〈九宫八风〉及九宫式盘[M].天津:南开大学出版社,1994:1-9.

[7] 孙基然.《灵枢·九宫八风》考释[J].辽宁中医杂志,2012,39 (4):603-605.

[8] 葛兆光.中国思想史导论[M].上海:复旦大学出版社,2004:14.

R222.15

A

1006-3250(2015)03-0235-03

2014-12-01

2013年上海市大文科学技术新人培育计划项目;国家社科青年基金项目(14CTQ011);上海高校一流学科建设项目(科学技术史)

李海峰,男,副教授,医学硕士,从事出土文献与《黄帝内经》学术思想及其临床应用研究。