“醒脑通络、肝胆相照”针法治疗眩晕症的临床疗效观察

薛青理 任彬彬

(河南省西峡县中医院,474500)

眩晕是临床高发症状之一,它是因机体对空间定位觉障碍产生的一种运动幻觉或错觉,患者出现主观空间定向觉错误,并且能够明确叙述自身转动或环境转动的现象。中枢性眩晕多是脑血管病变的征兆,尤其中老年患者,多次发作可影响脑血管调节机能及大脑微循环,加重脑血管意外风险。目前中枢性眩晕缺乏行之有效的药物治疗。同时治疗药物不良反应大,适应证少,多为对症处理,疗效欠佳,针灸不仅可以治疗眩晕,更重要的是发挥其整体调节、未病先防的优势,作为减少脑血管意外的预防性措施。笔者自2010年来用“醒脑通络、肝胆相照”针法治疗68例眩晕症患者,疗效显著。

一般资料

选取的68例患者均为我院康复科门诊及住院病人,其中男30例,女38例;年龄最小33岁,最大65岁;病程最短5d,最长3年。

诊断标准:参照《中医病证诊断疗效标准》[1]。①头晕目眩,视物旋转,轻者闭目即止,重者如坐车船,甚则仆倒。②可伴恶心呕吐,眼球震颤,耳鸣耳聋,汗出,面色苍白等。③慢性起病逐渐加重,或急性起病,或反复发作。④叩顶试验阳性或颈旋转试验阳性;颈椎X线片提示颈椎曲度不同程度改变、不稳或骨赘形成,钩椎关节骨质增生,韧带钙化,椎管矢状径狭窄;脑血流图示椎-基底动脉供血不足或痉挛。

分型标准:①风阳上扰型:眩晕耳鸣,头痛且易怒,失眠多梦,或面红目赤,口苦。舌红,苔黄,脉弦滑。②痰湿上蒙型:头重如裹,视物旋转,胸闷作恶,呕吐痰涎,苔白腻,脉弦滑。③气血亏虚型:头晕目眩,面色淡白,神倦乏力,心悸少寐,舌淡,苔薄白,脉弱。④肝肾阴虚型:眩晕久发不已,视力减退,少寐健忘,心烦口干,耳鸣,神倦乏力,腰酸膝软,舌红,苔薄,脉弦细。

治疗方法

针灸取穴:主穴:百会、四神聪、率谷、风池、中渚、侠溪、三阴交。风阳上扰型加神庭、印堂、神门;痰湿上蒙型加足三里、丰隆,两穴加用温针灸;气血亏虚型加腹针(中脘、关元、水分、气海、天枢、大横),并在腹部放置一灸盒;肝肾阴虚型加针行间、太溪。

行平补平泻手法,留针30min。每日1次,5d为1个疗程,3个疗程后统计疗效。

治疗结果

疗效判定标准:参照《中药新药临床研究指导原则》[2]。痊愈:眩晕等症状消失;显效:眩晕等症状明显减轻,头微有昏沉感,或头晕目眩但不伴有自身及景物的旋转、晃动感,可正常生活或工作;有效:头晕或眩晕减轻,仅伴有轻微的自身或景物的旋转、晃动感,虽能坚持工作,但生活和工作受到影响;无效:眩晕及头昏沉等症状无改善或加重。

《眩晕病临床症候评价量表》评分前后比较,将主症(1项:头晕目眩)、次症(5项:视物旋转、汗出肢冷、恶心呕吐、耳鸣、头痛)和兼证(19项:头晕、肢麻震颤、失眠多梦、腰膝酸软、颜面潮红、胸闷作恶、呕吐痰涎、纳差腹胀、面色白、唇爪淡白、失眠多梦、神疲乏力、心悸、食欲不振、虚热自汗、两目干涩、心烦健忘、咽干口燥、颧红盗汗)分为4级(无、轻度、中度和重度),其中主症的程度评分“由无度到重度”分别记为0、2、4、6分,次症及兼证“由无到重度”分别记为0、1、2、3分。舌质、舌苔、脉象分为3级,分别为:异常、好转和正常,其程度评分为分别2、1、0分。

评分为各项症状的程度评分总和,表中最高分84分。治疗前、治疗1个疗程、2个疗程和3个疗程结束时各评分一次。

结果:治疗前症状评分为72.43±2.67,1个疗程结束后症状评分为55.26±2.13,2个疗程结束后症状评分为33.17±3.24,3个疗程结束后症状评分为11.49±2.17,每个疗程结束后症状评分与治疗前相比,P均<0.05。

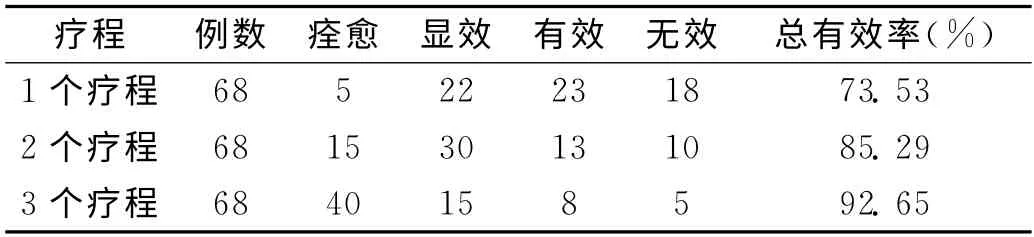

每个疗程结束后疗效情况比较见表1。随着疗程的增加,总有效率逐渐上升。

表1 各个疗程结束后疗效情况比较(例)

讨论

中医理论认为,眩晕的发生不外乎清窍被扰、被蒙及失养三条。巢元方在《诸病源候论·妇人杂病诸候》中指出:“风眩是体虚受风,风入于脑也。诸腑脏之精,皆上注于目。其血气与脉,并上属于脑。循脉引于目系,目系急,故令眩也。其眩不止,风邪甚者,变癫倒为癫疾。”《灵枢·海论》云:“髓海不足,则脑转耳鸣,胫酸眩冒,目无所见,懈怠安卧。”情志不舒,气郁化火,风阳升动,或急躁恼怒,肝阳暴亢,而致清窍被扰;恣食肥甘厚味,滞脾而痰湿中阻,清阳不升,浊阴上蒙清窍;素体薄弱,或病后体虚,气血不足,清窍失养;过度劳伤,肾精亏耗,脑髓不充。另《素问·至真要大论》中有“诸风掉眩,皆属于肝”的记载。肝藏血,以气为用,其脉连目系,与督脉会于巅。肝气不疏,肝火上扰,肝风内动,风阳上扰,此为肝病作眩之常见病机。又胆附于肝,胆气升发,十一脏随之而调和,胆气不舒,则肝气失和,故治疗眩晕首重肝胆[3]。以脏腑辨证,立治疗原则“醒脑通络,肝胆相照”。证分4型:风阳上扰型、痰湿上蒙型、气血亏虚型、肝肾阴虚型。

主穴以头颈部腧穴和肝胆经腧穴为主以达“醒脑通络,肝胆相照”之功。百会为督脉经穴,是三阳五会之所;督脉“入属于脑”,总督全身之阳,统帅诸阳经,使脉道通利,清阳得升,气血上注于头。《针灸大成》曰:“百会主头痛目眩,百病皆治。”四神聪位于百会穴前、后、左、右各开1寸,两穴皆位于头顶,合用能补益脑髓、升清降浊、行气活血、镇静安神,为治疗眩晕之要穴。风池为手足少阳、阳维脉交会穴,是治风要穴,《通玄指要赋》曰:“头晕目眩,要觅于风池”。率谷为足太阳、少阳之交会穴,有平肝熄风、通经活络之效。中渚为手少阳三焦经输穴,侠溪为足少阳胆经腧穴,输主体重节痛,二穴合用,上下相对,共奏疏理三焦、和解少阳之功。三阴交调和气血,滋阴潜阳。该方以百会、四神聪为君,醒神通络;风池、率谷为臣,平肝熄风;佐以中渚、侠溪和解少阳,三阴交滋阴潜阳引阳下行。符合针灸近部取穴、循经取穴、辨证取穴原则。

西医学按病因将眩晕分为中枢性眩晕和周围性眩晕。周围性眩晕是指内耳迷路或前庭神经的病变导致的眩晕症,常见于梅尼埃病、迷路炎、耳毒性药物眩晕及前庭神经炎等。中枢性眩晕是指脑干、小脑、大脑及脊髓病变引起的眩晕。常见于椎-基底动脉供血不足、颅内肿瘤、颅内感染、多发性硬化、眩晕性癫痫及外伤性眩晕等。查阅文献并结合临床,目前针灸治疗的眩晕多为椎-基底动脉供血不足引起的中枢性眩晕,以及因颈部椎动脉受压引起的颈性眩晕。

椎-基底动脉供血不足时,眩晕常常是首发甚至唯一的症状。其中椎动脉的起始段和颅内段是容易发生狭窄的部位,易使椎动脉血流发生障碍引起脑缺血。在颈椎骨质增生、半脱位或不稳定时,椎动脉壁的交感神经纤维也会受到刺激引起血管痉挛,使椎-基底动脉血流减少[4]。

本研究的不足之处在于仅仅是粗略地进行了症状积分和疗效观察,缺乏随机、对照和盲法,下一步的研究应设立药物对照组或药物合针灸组,以明确药物与针灸各自的优劣所在,为临床提供安全、有效、经济的治疗方案。

[1]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社,1994:94.

[2]中华人民共和国卫生部.中药新药临床研究指导原则[S].北京:中国医药科技出版社,1998:24.

[3]王金桥.曹晓岚教授从肝胆论治眩晕经验[J].中国中医药现代远程教育,2011,9(10):13-14.

[4]张圣良,莫新华.“项九针”针法对椎-基底动脉影响的临床研究[J].浙江中医学院学报,2004,28(6):57.