“乡愁”的理论化与乡土中国和城市中国的文化遗产保护

[收稿日期]2015- 06-20

[基金项目]国家自然科学基金项目“艺术地理学与当代中国城乡发展的艺术干预”(项目编号:41471124)。

[作者简介]李蕾蕾(1969—),女,湖南人,深圳大学传播学院教授。

①带有某种理想主义色彩和乌托邦精神的知识分子返乡,恐怕可以以欧宁及其“碧山计划”为代表。

[摘要]将“乡愁”作为一个理论概念加以细致考察,能够为地方文化遗产保护提供一个特别角度。把“乡愁”的讨论,与目前对乡村建设和城市建设的反思联系起来,通过回顾和梳理国内公共媒体领域对于乡愁的不同观点,考察乡愁的内涵及其内在的张力和二元辩证关系,可以发现乡愁与故乡地理、童年历史、公共生活和情感记忆的密切关系,建立起乡愁之地理、历史、公共和自我的四维框架,用于说明乡愁理论对于乡土中国的文化遗产保护和城市中国的工业遗产保护,具有启示意义。

[关键词]乡愁的多重性; 乡愁的辩证性; 乡土中国; 城市中国; 工业遗产

[中图分类号]TU9842[文献标志码]A[文章编号]16724917(2015)04005107

一、 公共领域与乡愁的多重版本

“乡愁”在中国当下作为一个敏感动人的新闻关键词,从政府工作报告进入大众话题和学术范畴,是一个值得关注的核心概念。中国当下的新闻媒体和文学作品,作为哈贝马斯所谓的“公共领域(public sphere)”[1]和言论空间的重要组成部分,对于乡愁给予了相当的关注,形成有关“乡愁”之内涵的多重版本,也为学术界对于乡愁的理论化,提供了研究基础。本文所说的公共领域主要涉及发布在公共媒体的官方报告、广播电视媒体上的谈话类节目、诗歌小说等文学作品及互联网上的言论等等,将其当作公共领域的文本构成和信息载体,分析目前有关“乡愁”的公共讨论。

(一)“乡愁”的官方版本

2013年12月,习近平总书记在中央城镇化工作会议上提出加强城镇化建设,要依托现有山水脉络等独特风光,让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁[2]。这里的“乡愁”是对改革开放以来,中国城市化和工业化大多以推土机式的房地产开发、产业园、开发区等圈地式开发方式,导致城乡景观巨变、特别是城乡自然山水被破坏、传统生活方式被瓦解的某种提醒。这里的“乡愁”意味着对于自然山水和故乡记忆的强调,充满了风景美学的怀想,是一种浪漫化的乡愁。

(二)“乡愁”的房地产版本[3]

房地产商对于乡愁的理解,注意到流动工业化进程所带来的中国乡村的凋敝和贫困问题,认为建立能够吸引有钱人返回到故乡进行公共建设(如修建学校、医院和公共设施)的土地制度(如允许买卖宅基地、政府补贴支付农舍设计费等),才能形成并发展由城市有钱人构成的新“乡绅”阶层,从而实现“记得住乡愁”的目标。显然,这个版本的“乡愁”是建立在“美丽乡村”基础上的新一轮房地产再开发模式,强调必须“先有钱”才能作为“乡绅”返乡,并通过资本投入,建设不同于以往乃至目前仍在推进中的标准化、同质化的新农村建设模式。通过建设“美丽乡村”、实现“乡愁”的满足,是一种通过城市资本返哺乡村的“乡愁”版本,暗含着金钱对“乡愁”问题的解决之道,它与目前知识界重提“乡村建设”的状况,有一定关联,但也明显不同,知识分子的返乡活动,多存有某种理想主义和乌托邦色彩以及自愿者精神①。当然,房地产开发商的乡愁版本,也明显不同于国家对于破坏性的房地产开发的批评。

(三)“乡愁”的文学版本

乡愁如果作为一种对故乡思念的情感,即英文里面的homesick(思乡病或想家了),那么,诗歌被认为是表达乡愁的最佳方式。最著名的乡愁诗,恐怕是诗人余光中漂泊异乡、游弋于海外、回归中国后所作的现代诗《乡愁》。2015年中央电视台春节联欢晚会上,雷佳演唱了由诗歌改编的歌曲《乡愁》[4]。余光中的《乡愁》诗是这样的:

小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头。

长大后,乡愁是一张窄窄的船票,我在这头,新娘在那头。

后来啊,乡愁是一方矮矮的坟墓,我在外头,母亲在里头。

而现在,乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。

显然,文学版本的乡愁,反映的是某类特殊人群——离开家人、离开故乡、离开祖国等游子和移民的——特殊情感,相反,无处可去的定居者,例如,城市非移民阶层,可能并没有这种强烈的情感,因为他们并没有家乡、故乡或故国的概念。

余光中的《乡愁》还隐含着将家庭、故乡、祖国等同于女性和母亲角色的意思,隐含着儿童(孩子)与成年(父母)之间的关系。因此,乡愁之情实际上是一种“亏欠”且因为失去而无法弥补的失落情感,是对母亲抚育和付出的亏欠之情,这是基于中国家庭关系的乡愁情感,是一种不同于西方现代民主社会平等家庭观念的乡愁之情,是具有中国特色的乡愁之情。这一点对于思考乡愁与乡土中国的关系,具有启发意义。西方父母、子女和夫妻之间的家庭角色关系,相对平等和自由,因此,西方的乡愁更多的是对现代社会替代前现代社会、城市社会替代乡村传统之后所产生的“怀旧(nolstagia)”之情和“想家(homesick)”之情

虽然西方国家的工业化和现代化进程也经历过如同我国目前这样的剧烈变动,但是,现在的欧洲和日韩等高度发达的后工业化国家的乡村,依然保存得很好,没有凋敝。,因此,如何实现“记得住乡愁”的城乡建设目标,东西方的具体路径也因此有所不同。

(四)“乡愁”的媒体社会学版本

公共媒体对“乡愁”的讨论多强调对“人”的关注,往往在热点时刻的社会时间节点,采取集中报道和讨论的方式,且多采用社会学之冲突理论的视角,以便突出新闻效果。比如,春节期间,凤凰卫视“锵锵三人行”谈话类节目,就有关于返乡过年的讨论,微信上也广泛流传“博士回乡笔记”[5]的文本。如果说“乡愁”问题的解决,首先是回归乡村生活的话,那么,媒体社会学发出的“回不去的故乡”[6]的讨论,开始涉及中国传统家庭中城市移民子女与家乡父母相处时既亲密孝顺又充满不解和冲突的矛盾[7],暴露出代际隔阂与价值观的鸿沟,突出了基于家庭关系的乡愁之乡无法回归的问题。

此外,这类讨论也涉及第一代流动农民工返乡的困惑[8],这种困惑来自于凋敝乡村无法提供给返乡农民工合适的集体劳动和有意义的日常生活。至于作为他们子女的第二代农民工,因其童年生活不少是来自于作为留守儿童并成长于隔代抚养的“凋敝”乡村,也有来自于作为城中村儿童所接触到的工业都市,这部分“农二代”的童年记忆,恐怕难有“乡愁”,也就无法回到故乡,况且父母的故乡毕竟不是自己的故乡。无论是谁,城里人还是村里人,都将失去充满温情回忆的“乡愁”。

如果说从乡村到城市、从小城镇到大都市的国内移民,是目前中国乡愁的重要主体,那么,类似于余光中、龙应台这样的移民或游子,则是另一类重要跨国跨地域的乡愁主体。如此看来,乡愁之“乡”并不是籍贯意义上的“故乡”或“老家”,而是乡愁主体长期栖居一地所形成的人与地方的无利害关系。这是最接近人文主义地理学和现象学[9]的“地方”或故乡的内涵,也说明了“乡愁”之解在于如何通过海德格尔所说的“诗意的栖居”[10]、重建人与地方的本真关系。

乡愁之媒体社会学讨论,不仅质疑了通过“回乡”解决乡愁问题的方法,而且提出了乡愁的主体性问题,即谁的乡愁的问题,以及主体(人)与客体(地方)之间的长期本真关系对于乡愁的意义。

二、乡愁的理论化

从以上有关“乡愁”之多重版本的分析,可以发现乡愁构成的4要素大致可以确定为:故乡地理、童年历史、公共生活和情感记忆等;也就是说“乡愁”的内涵与地理、历史、公共和自我有关。

(一)乡愁与地理有关

乡愁之“乡”指的是具有特定地理位置的特定“地方”,如老家、家乡、乡村、农村、故乡、故土乃至故国;乡愁之情必须落在具体的乡村地理或特定地方的一草一木、山河景物、风土人情、童年故事、乡土食品等等地理美学之中。正是乡愁地理独特的地方性(place)和本土性(locality),构成了作为情感地理或地点的乡愁载体。不过,乡愁之“乡”不仅表达了作为特定乡愁情感来源的具体地理,也暗含着作为人类“原乡”的抽象意义上的乡村,例如,城里人或生活在城市化进程中的人们,不论是否来自乡村,都对乡村持有某种“情结”。当然,从人文地理学的尺度概念分析,乡愁之情的地理确指性,例如体现在余光中《乡愁》诗中的从家庭到故乡、故土和故国的不同地理尺度的确指性,实际上,仍然是一种相对狭隘的乡愁之情,被文化地理学者周尚意批评为未能提升到较高尺度的乡愁,因而缺乏“大爱之疆”[11]的普世情感,是狭隘的局限在家国之间的乡愁之情

在第17次北京学学术年会上,马宗洁发表的《从支谶译经看大乘佛教的乡愁观》一文,展示了佛教徒的乡愁观,是一种超越本土文化的乡愁观。。总之,乡愁的内涵包含着确指的地理要素和抽象的“原乡”意义,暗含着城乡之间的对立性,也暗含着乡愁需要从地方到全球的尺度提升。

(二)乡愁与历史有关

乡愁往往是成年人的专利。成年人的乡愁来自于童年时代的生活。因此,乡愁所联系的是童年历史,所代表的时间为过去,既不是现在也不是未来;这种时间,既是时间意义上的时间,也是空间意义上的时间,是作为特定地理环境和童年生活场所的历史时间。乡愁本质上是某种不可倒流的绝对时间意义上的地理历史。在这个意义上,通过对历史地理的恢复、对“传统的发明”[12],解决“乡愁”问题,永远只能是某种有限的解决之道。此外,这种成年人对童年历史之失落的感觉意识,本质上也是某种对于现代性替代传统的反思。儿童是不知道什么是现代性的,儿童也没有时间的失落感,因此是没有乡愁的,年龄越大,乡愁感越强,以及成年人无法返回童年时代的必然性,恰恰是作为时间概念上的绝对乡愁 电影科幻片《星际穿越》interstellar呈现了时间弯曲的故事,或许,在那种状态下,还有没有乡愁,或乡愁与时间、历史或传统的关系是什么,则是另一个想象话题。的内涵。从历史和童年的角度来看,消失的童年对于乡愁的意义非同寻常, 因此,不论城市建设还是乡村建设,如何为童年(也就是未来的成年)营造乡愁记忆,以及营造怎样的乡愁记忆,是亏欠的、遗憾的还是浪漫的乡愁,恐怕是另一个需要思考的问题。

(三)乡愁与公共有关

乡愁所根植的是某种具有不同于现代性的传统的历史-地理或地理-历史,突显了乡愁来自于已失落的某种基于乡土社会的“公共生活”。当我们描述乡愁或思乡之时,往往会想到诸如在传统节日期间“一大家子几十口,烹鸡宰鸭,推杯把盏,共叙乡情……”[13]的情景。公共节日、公共生活以及更普遍的公共性、社群感或社会学家滕尼斯所说的“共同体”[14]概念,显然是区别于城市这一现代性能指的特征之一。乡村生活本质上是熟人社会的公共生活。乡愁虽然是一种很私人化的情感,但却来自于公共性,来自于人与人、人与自然的交流、交往与对话的关系,没有这种持久的公共交互关系,就无法建立私人情感和记忆。因此,公共性(包括共用和互助等城市乌托邦要素)和公共生活的恢复,应成为解决乡愁问题的重要思路之一。

(四)乡愁与自我有关

虽然乡愁来自于公共生活和社会关系,特别是来自于家庭、家园、家乡、家人等由人构成的社会结构,但是,“家”作为一个心理地理学隐喻,还意味着人生的归属以及由此带来的自我的平静与和谐。在这个意义上,乡愁作为非常个体化和私人化的情感与记忆,虽然往往被国家叙事和集体记忆所遮蔽,但恰恰隐含着与“自我”的关系。也就是说,虽然,家庭和家乡所提供的家人关系和亲属关系有助于个体找到某种社会化的心灵归属,不过,在抽象层面,通过自我救赎和自我实现到达彼岸世界,恐怕是作为个人情感和私人记忆的乡愁之根本,这一点或许可以解释目前为什么有那么多城市知识分子、艺术家、文化人和文艺青年或自愿者,开始返乡。乡愁与自我的关系,也可以从目前社交媒体(如微信)所流行的有关自我的提升和灵修[15]的讨论中,加以推断。这种观点认为自我提升和灵修不涉及任何人,只和自我(或宗教)有关,甚至包括有关爱情的讨论,也出现了爱情不再涉及任何人的观点:与其说你爱着对方,不如说你是将对自己的爱投射在对方身上。因此,乡愁作为一种情感出口,是通向自我实现的过程、插曲、旅程和记忆。“解愁”只是一个工具理性的短期心理学治疗方式和逃避。自我提升和自我实现才是解决乡愁与城愁问题的根本通途。

(五)乡愁的辩证哲学与理论框架

如上所述,乡愁与地理、历史、公共生活和情感记忆的紧密关系,隐含着某种复杂性、对立性、矛盾性和辩证性。例如,乡愁之“乡”作为一种历史地理或地理历史,往往被美化或浪漫化了,如同宫崎骏动漫作品中的乡村诗意、台湾和韩国电影中的乡村文艺片,“乡愁成为诗意的母体”。但真实的故乡或家乡并非如此。正如伤痕文学和伤痕美术里面所隐含或透露出来的乡愁,是浪漫快乐与失落伤痛的混合体。乡愁被浪漫化、被理想化,正是为了与城市形成对比,因此,风景画往往与乡村而不是城市有关,乡村与风景的关系因此得以社会建构和固化。风景之美成为乡村之美,乡村之美也必然需要风景之美。

乡愁既然作为一种情感记忆,便是一种通过时间和历史所沉淀下来的东西,因此也暗含着消亡或消逝的意思,从而形成某种与当下(或眼前目标和短期利益)的对立。乡愁本质上是回不去的。留下乡愁只能通过记忆。即便乡村建设需要通过目前的“文化人”或青年返乡形成新“乡绅”阶层[16],这也可能仅仅是一股短暂的“返乡”,况且新“乡绅”阶层或许根本就不是真的回乡,而是“文化乞丐”,即通过返乡获得相关资料和信息,以便满足知识分子国际发表的目的[17]。乡愁其实是没有老家的城里人的乡愁[18],是“乡绅”阶层最实际的虚妄故乡和虚伪乡愁[19]。借助乡村这一心理和情感距离渐行渐远的物理性和地理性的载体,缓解某种失落之情,如通过乡村旅游或形成返璞归真的慢生活方式,都只是乡愁的替代性临时解决办法。

游子落叶归根的乡愁情愫,包括所谓越在海外越爱国的说法,与其说与爱国之情的乡愁有关,不如说是与想家有关。乡愁本身不是来自于某种对于不变的客观存在的故土之爱,反而是“主体”面对变化所产生的不安心理和情感活动。与乡愁有关的回乡、返乡、落叶归根等行为活动类似,知识青年返城之后对下放之地的回访(如体现在伤痕文学、美术和影视作品中)及同学之间返回母校的聚会等活动,都体现了人们对于时过境迁、物是人非的“客体”之变而涌现出的“主体”乡愁之情。乡愁内涵包括时间流逝中变与不变的矛盾性。

正是因为乡愁与某些要素高度相关,同时也暗含了它必然与某些要素高度无关,例如,乡愁与经济和政治无关,金钱是买不到乡愁的,也无法用金钱建造虚伪的乡愁空间;商业化的“怀旧空间”和“家乡味道”并不能在本质上一解乡愁,因为乡愁是永远无法回归的童年和青少年时代的记忆,这些商业化办法只不过是成年人和老年人的某种安慰剂和致幻剂。

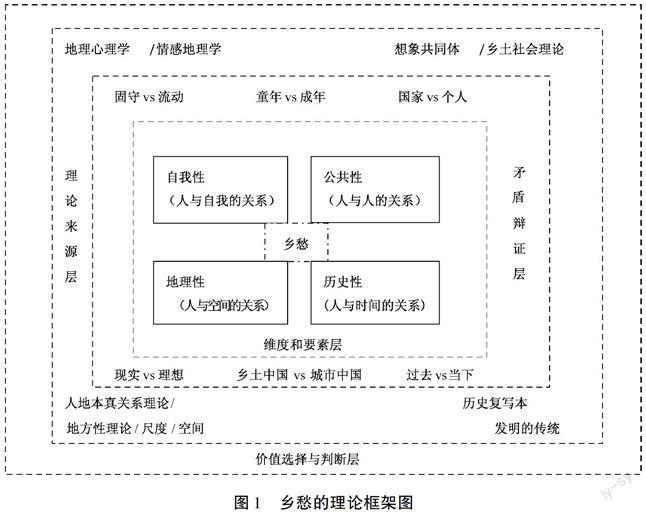

总之,乡愁的内涵充满着理想与现实、可能与不可能、 变与不变、过去与当下、自我与社会、地理与历史、家与国、国与普世、男性与女性、童年与成年、生产与生活、真实与虚妄、自然与社会、定居与流动等二元辩证概念。乡愁的本质虽然暗含理想之乡与真实之乡的对比、愁与乐的情感冲突或矛盾记忆、空间流动与稳定栖居的张力、主体性的变动与多重,以及家国尺度的转换等各种复杂特征;虽然乡愁是回不去的,是幻想,是理想,是目标,是出发点,但是,乡愁作为行动目标和理想,反而能够为文化遗产保护的思考提供理论和操作层面的启示。图1结合以上讨论,从理论、维度、要素、辩证性和价值判断等5个层面,将乡愁加以理论建构。

三、基于乡愁理论的文化遗产保护

(一)“回不去的乡愁”与乡土中国的文化遗产保护

乡村凋敝是乡愁讨论的社会背景,它不仅包含着青壮年流动农民工洗脚上田、涌入大城市成为流动农民工或中国新工人[20],留下了一个老幼病残和空心化的凋敝乡村,也包含着摊大饼式的或推土机式的城市化进程对传统村落的侵蚀。特别是后者,问题比较紧迫,如何保护村落文化,便成为乡土中国文化遗产保护的重要内容,例如,作为南中国城市化和工业化进程之标志的珠江三角洲地区,其城市化进程外扩到山区城市梅州。梅州为我国南方客家群落的典型地域,不过,根据媒体的多方报道,梅州新城规划使得90%客家围屋面临被拆掉的威胁[21]。广东梅州的客家围屋总数有两万余座,一般都有二三百年乃至五六百年历史。客家围龙屋与北京的“四合院”、陕西的“窑洞”、广西的“杆栏式”和云南的“一颗印”,是中国民居建筑的五大特色[22]。客家围屋作为一种地方性的聚落形态(特别是其包含祖屋、水塘、风水林和稻田等要素构成的地方特色),是基于乡土中国[23]之家族概念所形成的格局,隐含着乡土中国的多重价值观念,是中国文化遗产的重要组成部分,

图1乡愁的理论框架图特别是客家“祖屋”或宗祠本身就是乡愁之历史、地理、社会关系和情感记忆所共同组成的原型。祖屋一旦被拆,空间实体消失,文化含义便无法依存。

(二)“失落的工业乡愁”与城市中国的工业遗产保护

如果说乡土中国的文化遗产保护迫在眉睫,那么,城市中国的文化遗产保护,不能忽视工业遗产这个独特类型。费孝通研究“江村经济”时,发现了中国早期的乡村工业[24]。这种工业与改革开放后开始的乡镇企业主导的工业化进程不同,前者是根植于农业乡土中国的工业化之路,后者是全球化时代的工业化之路,都存在“乡愁”情感。工业化在社会主义建设时期催生了新中国的工人阶级,在改革开放后,又孕育了巨大的流动农民工群体。这两批人均具有某种与城市工业有关的都市乡愁和情感。这种情感与工业本身的变迁和失落有关,分析工业乡愁,有助于思考工业遗产的保护问题。

乡愁作为工业遗产的情感遗产[25]的价值组成部分,主要体现在国企下岗和退休工人的乡愁。伴随着社会主义单位制的解体和商业资本主义的发展,逐渐形成了被忽略或被小资逐渐排斥的中国老一辈国企工人阶级的乡愁。下岗退休工人由于既无法回到作为出生地的故乡,也无法回到“关停并转”的单位,不少人需要通过投靠子女解决居家养老问题,导致这部分国企工人形成“双重”乡愁:一方面,他们保留着对家乡(或老家)的感情,因为大部分建国后的国企工人都是来自乡村出身好或成分好的农民,他们在社会主义工业化建设时期,既离开家乡也经常在春节或清明等节假日返乡,能够形成对工业城市和农业故乡的双重记忆与情感;另一方面,他们对已成工业遗产的“关停并转”单位,具有某种“爱厂如家”的单位之情,即老工人的情怀,这是特别需要在工业遗产保护过程中加以重视和体现的情感和记忆,可作为工业遗产中的集体情感遗产,传承下去。

至于改革开放后从职业角度成长起来的新工人阶层流动农民工,对于工业生产和生活的感受,与老工人有所不同。他们体会更多的或许是全球化工业流水线上的劳动异化,虽然他们有回不去的乡愁和进不去的城愁,但是,通过保护和新建农民工博物馆或城中村工业遗产本身,对于流动农民工的情感寄托仍然有一定意义。

四、结论和讨论

有关乡愁的讨论,表面上来自于政府的咨政报告,实际上与中国城乡巨变和社会情感问题联系密切。因此,乡愁研究不仅具有理论或学术价值,还有重要的社会应用价值。本文通过分析各种媒体所构成的公共领域中的乡愁文本和讨论,识别出“乡愁”的不同版本对于乡愁的理解因此不同:政府对于乡愁的理解,多强调山水自然和生态环境的美学含义以及对改革开放以来简单粗暴的城市化和工业化进程的反思;房地产开发商对于“乡愁”的理解,强调通过土地制度的改革,推动城市资本的乡村反哺从而吸引“有钱”的新“乡绅”阶层“返乡”;“乡愁”的文学版本则关注海外游子对于故乡的思念和美好想象,隐含着童年记忆、家国政治与身份认同等含义;“乡愁”的媒体社会学版本关注到流动人群特别是流动农民工“回不去的故乡”和凋敝乡村如何重建的问题。

本文将这些不同版本的乡愁含义,加以跨学科细读,发掘其中的矛盾性和辩证哲学的内涵,将乡愁理论化为由地理性、历史性、自我性和公共性等四个维度构成的复杂综合体,说明乡愁因此与故乡地理、童年历史、情感记忆和社会生活有关,而与经济和政治基本没有关系,乡愁是不能通过资本或权力加以干预的情愫。乡愁内涵的理论来源涉及人文地理学所强调的人地本真关系、地方性和尺度转换思想,也涉及历史学中传统的发明、历史复写本等概念,还涉及心理学有关自我提升与实现的研究,以及社会学对公共性和社会性的讨论,这些理论来源,对于处理乡愁内在的矛盾性和社会操作,提供了价值选择和判断的基础。

在中国目前的语境之下,乡土中国和城市中国分别产生了“回不去的乡愁”和“失落的工业乡愁”,因此,保护乡土村落的文化遗产和城市化进行中的工业遗产,尤其重要。本文在文末部分从“乡愁”理论的应用角度,对此问题进行了初步说明,值得进一步加以深入研究。不过,乡愁理论内在的矛盾性如其所隐含的理想与现实、可能与不可能、 变与不变、过去与当下、自我与社会、地理与历史、家与国、国与普世、男性与女性、童年与成年、真实与虚妄、生产与生活、自然与社会、定居与流动等等二元辩证概念,恰恰是乡愁理论对未来城乡建设如何处理有关人与自我、人与他人、人与空间(地理)、人与时间(历史)等四种关系所提出的具体挑战

在第17次北京学学术年会上,张宝秀教授将本文所提出的乡愁理论框架阐释为“时间-空间-人间”框架。,有待未来加以具体研究。

[参考文献]

[1] [德]哈贝马斯:《公共领域的结构转型》,曹卫东译,学林出版社1999年版,第1-67页。

[2]CCTV:《中央城镇化工作会议在北京举行》,2013年12月14日 19:33:55,http://news.xinhuanet.com/video/2013-12/14/c_125859839.htm。

[3]任志强:《有钱才有乡愁》,http://finance.ifeng.com/a/20140212/11636691_0.shtml。

[4]百度百科:《乡愁》,http://baike.baidu.com/link?url=pKWQWWHjmNhm2YwjjrYIL4tut7JdZltkE4abRGCiBYSTqCEd1S 30VYlfOfzA CnFNx5N0tvygeyGe3pVxInGMrpg50g9Jj4mVcWN3rFbT_BS。

[5]澎湃新闻网:《一位博士生的返乡笔记:近年情更怯》,http://shehui.firefox.163.com/15/0217/12/SLVPWMRGZ4K6B IC9.html。

[6]季航国:《留不下的城市,回不去的故乡》,http://www.duwenzhang.com/wenzhang/yuanchuang/20120413/223711.html。

[7]刘瑜:《爱无葬身之地》,http://www.21ccom.net/articles/dlpl/whpl/2014/0208/100140.html。

[8]王磊光:《“乡愁博士”再投书澎湃:第一代农民工,故乡拿什么迎接你》,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1328010。

[9][英] 迈克·克朗:《文化地理学》,杨淑华等译,南京大学出版社2007年版,第93-118页。

[10][德]海德格尔:《人,诗意地安居:海德格尔语要》,张汝伦注释、解说词,郜元宝译,上海远东出版社2011年版,第83-119页。

[11]周尚意:《乡愁要具有“大爱无疆”的价值观》,http://city.ifeng.com/cskx/20140215/404768.shtml。

[12][英]E.霍布斯鲍姆、T.兰格:《传统的发明》,顾杭、庞冠群译,译林出版社2004年版,第1-17页。

[13]新周刊:《新乡绅运动需要农村精英回乡》,http://finance.sina.com.cn/nongye/nygd/20121114/140113673640_2.shtml。

[14][德]斐迪南·滕尼斯:《共同体与社会:纯粹社会学的基本概念》,林荣远译,商务印书馆1999年版,第52-94页。

[15]源淼:《外在伴侣,是你内在的镜像》,http://www.haokoo.com/abstract/398609.html。

[16]南方都市报社:《南都:留住乡愁需要催生新乡绅阶层》,http://news.sina.com.cn/pl/2014-02-15/035029475700.shtml。

[17]李丹:《专访长江学者赵月枝:新媒体不会造就一个理想地球村》,http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1320782。

[18]俞菀、吴振东:《“古城卫士”阮仪三:让国人记得住历史 留得住乡愁》,http://news.xinhuanet.com/politics/2014-02/19/c_119410319_3.htm。

[19]胡不喜:《虚妄的故乡和虚伪的返乡》,http://www.ngocn.net/home/news/article/id/362106。

[20]李晨:《吕途谈中国新工人:美国和欧洲工人都不是我们的出路》,http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzAwNjA3NTQ0Ng==&mid=205407855&idx=3&sn= b102068cd6e8c0def9282f893f57120d&3rd=MzA3MDU4NT YzMw==&scene=6#rd。

[21]邢晓雯:《梅州客家围龙屋拆除潮 90%围龙屋将在造城运动中消失》,http://gz.ifeng.com/wenhua/detail_2014_12/03/3237441_1.shtml。

[22]落日:《我们为梅州围龙屋发声,为传统撑腰!》,http://www.likefar.com/news/7711/。

[23]费孝通:《乡土中国》(修订版),上海世纪出版集团2013年版,第36-40页。

[24]吴晓波:《吴晓波:费孝通的好奇心》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_1342ac9e20102v3mg.html。

[25]李蕾蕾、王顺健:《中国工业遗产的阶级情感与情感遗产:基于工业文艺作品的分析》,载朱文一、刘伯英:《中国工业建筑遗产调查、研究与保护》,清华大学出版社2014年版,第414-424页。

Theorizing “Nostalgia” and Its Implications on Cultural Heritage

Preservation of Rural and Urban China

LI Leilei

(School of Media and Communication; Iinstitution of Media and Society, Shenzhen University,Shenzhen 518060, China)

Abstract:

Nostalgia is now a hot term and public topic in the public sphere. The theoretic consideration on nostalgia, however, is still being under-researched. This paper attempts to theorize nostalgia by connecting the public discussions on nostalgia with the critical reflections on its current rural and urban transformation in China. The four different versions on nostalgia have been identified, which is specifically termed as governmental version, real estate developer's version, poetic literary version, and media sociological version. The multicity and the internal dialectics in the connotation of nostalgia have been emphasized for the framework constructing of nostalgia with geographical, historical, public and individual dimensions. The later part of the paper attempts to apply this framework into the consideration on cultural heritage preservation on rural and urban China with the aim of arousing the public attention to the traditional rural heritage and urban industrial heritage preservations.

Key words:multiplicity of nostalgia; dialectics of nostalgia; rural China; urban China; industrial heritage

(责任编辑孙俊青)