乡愁:建筑遗产独特的情感价值

[收稿日期]2015-09-10

[基金项目]北京市社科规划项目、北京市教委人文社科重点项目“文化规划视角下北京建筑遗产保护模式及人文价值评价研究”(项目编号:SZ201510016009)。

[作者简介]秦红岭(1966-),女,山西万荣人,北京建筑大学文法学院教授。

①[土耳其]奥尔罕·帕慕克:《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》,何佩桦译,上海人民出版社2009年版,扉页。

[摘要]建筑遗产具有多重价值。目前建筑遗产保护理论与实践在遗产价值认识和评价中,对情感价值的内涵及其意义认识不足。建筑遗产的情感价值不仅表现在强化认同感、精神象征作用等方面,乡愁也是建筑遗产的一种独特的情感价值。乡愁价值是建筑遗产的一种特殊的衍生价值,它既是一种以场所感为核心的情感价值,又是一种与岁月价值紧密相关的具有复杂情感色调的审美意象。通过探讨乡愁价值,将有利于拓展我们对建筑遗产价值的认识,并更为深刻地理解建筑遗产保护的重要意义。

[关键词]乡愁;建筑遗产;建筑遗产保护;情感价值;场所感;审美意象

[中图分类号]TU-87[文献标志码]A[文章编号]16724917(2015)04005806

美景之美,在其忧伤。

——阿麦特·拉西姆①

国际建筑遗产保护专家尤嘎·尤基莱托(Jukka Jokilehto)指出:“现代遗产保护中的主要问题是价值问题,价值的概念本身就经历了一系列的变化。”[1]价值问题之所以重要,因其是确定建筑遗产保护对象和保护方法的基础。而且,通过分析建筑遗产所具有的多重价值及其构成要素,有利于更透彻地理解和认识建筑遗产保护的重要意义。本文从乡愁价值这一视角,强化并拓展对建筑遗产情感价值的认识。

一、建筑遗产的情感价值

建筑遗产一般指具有一定价值的有形的、不可移动的文化遗产,不仅包括历史建筑物和建筑群,也包括历史街区和历史文化风貌区等能够集中体现特定文化或历史事件的城市或乡村环境。虽然每个时代对建筑遗产价值的强调各有侧重,但总的说来,建筑遗产呈现出多重性、多元化的价值。

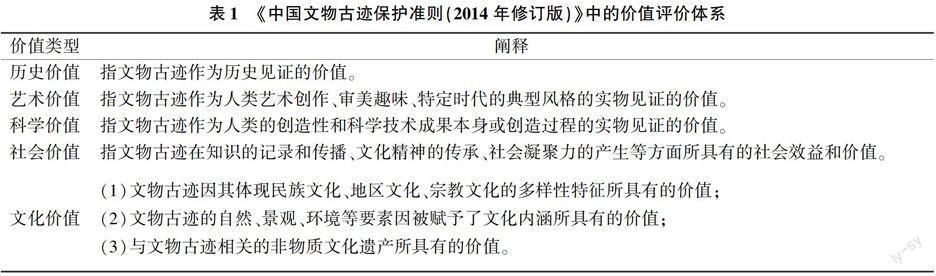

从我国建筑遗产保护的理论、法规与实践来看,取得共识的是2000年由中国国家文物局与美国盖蒂保护所、澳大利亚遗产委员会合作编制的《中国文物古迹保护准则》中确立的“三大价值”,即历史价值、艺术价值和科学价值。2014年底有关《中国文物古迹保护准则》修订版公布,关于价值认识方面,在强调原“三大价值”的基础上,增加了文物的社会价值和文化价值,确立了“五大价值”说(参见表1),对建筑遗产价值的认识有了更全面的理解与概括。然而,“五大价值”说及其相关内容的阐释针对的是所有的文物古迹,还不能充分反映建筑遗产的独特价值属性,忽略了从人的情感需要、精神需要和心理归属层面对遗产价值的认识,这恰恰是建筑遗产呈现出的极富魅力的价值要素。

关于建筑遗产的情感价值,国内外一些学者展开过相关讨论。曾任英国国际古迹及遗址理事会(ICOMOS)前主席的贝纳德·费尔登(Bernard M. Feilden),在其著作《历史建筑保护》(Conservation of Historic Buildings,2003)中,提出了历史建筑的情感价值问题。在一开篇对历史建筑的界定中,费尔登就表达了对情感价值的重视,他指出:“简言之,历史建筑就是一个能给予我们惊奇(wonder)感觉,并令我们想去了解更多有关创造它的人们与文化的建筑物。它具有建筑艺术的、美学的、历史的、纪录性的、考古学的、经济的、社会的,甚至政治的、精神的或象征性的价值,但历史建筑最初给我们的冲击总是情感上的,因为它是我们文化认同感和连续性的象征——我们遗产的一部分。”[2]

费尔登将历史建筑的价值主要划分为三种类型:第一,情感价值(emotional values),第二,文化价值,第三,使用价值。其中有关情感价值,其内涵包括:“(1)惊奇;(2)认同感;(3)延续性;(4)精神和象征价值。”[3]费尔登没有将历史建筑的社会价值单独列出来,因为他认为社会价值主要包括情感价值,同时与对一个地方或一个群体的归属感相关。

俄罗斯建筑保护专家阿列克·伊万诺维奇·普鲁金所建构的建筑遗产的价值及其评价系统,将建筑遗产的价值分为六种类型,分别是历史的价值、城市规划的价值、建筑美学的价值、艺术——情感的价值、科学修复的价值和功能的价值。其中艺术——情感的价值,既涵盖艺术价值又包含情感价值,所谓情感价值主要指的是古建筑对人情感的影响,即“古建筑及古建筑群从整体有益于人的心理,呼应于人的情感作用标准。”[4]

林源在《中国建筑遗产保护基础理论》一书中,将建筑遗产的价值构成归纳为信息价值、情感与象征价值和利用价值三个方面。其中,“情感与象征价值是指建筑遗产能够满足当今社会人们的情感需求,并具有某种特定的或普遍性的精神象征意义”[5],他认为情感与象征价值具体包含文化认同感、国家和民族归属感、历史延续感、精神象征性、记忆载体等价值要素,核心是文化认同作用。

此外,华裔人文主义地理学家段义孚(Tuan YiFu)虽然没有专门探讨建筑遗产的保护问题,但在讨论“时间与地方”这一主题时,涉及保存历史建筑的原则,他以个体生命历程为参照的方法路径颇有启示意义,同时他提出“保存的热情依能支持认同感的需求程度而升温”[6]的观点,实际上确认了建筑遗产保护的重要情感价值——强化认同感。

上述学者在对建筑遗产的价值认识和评价中,都关注到了情感价值要素,比较一致的观点是都强调建筑遗产带给人们认同感这一重要的情感价值。今天,虽然引领世界建筑遗产保护的基本价值观转向对文化价值的高度重视,但对文化价值这一极具综合性概念的理解,往往偏重从社会层面对文化重要性的认识,忽略生活其间的个体的文化需求和归属感,并不能涵盖情感价值的内涵。实际上,目前建筑遗产保护价值理论总体上都忽略对作为个体的“人”的情感需求。“何人不起故园情!”之所以我们感到“残山梦最真,旧境丢难掉”,是因为扎根于人们心灵深处的对老建筑的情感价值难以割舍。而且,随着城市建设日新月异,一个个熟悉的环境变得陌生,随着城市空间越来越“千城一面”,失去地方特色,人们对老建筑、老街区的珍惜和依恋之情反而日益增强,这种情感价值用一个富有审美意蕴的词来表达就是乡愁,或者也可以说,乡愁是建筑遗产的一种独特的情感价值。

二、作为一种场所感的乡愁

场所感(sense of place)既是一个重要的建筑现象学和环境美学范畴中的概念,也是人文地理学研究的中心话题之一。它是在人与具体的生活环境尤其是建筑环境建立起的一种复杂联系的基础上,所形成的一种充满记忆的情感体验,一般指人对空间为我所用的特性的体验,或者说是一种在共同体验、共同记忆基础上与空间形成有意义的伙伴关系。挪威建筑理论家诺伯格·舒尔茨(Christian NorbergSchulz)从建筑现象学视角对场所、场所精神(genius loci or spirit of place)进行了深入研究。他认为,场所不是抽象的地理位置或场地(site)概念,而是具有清晰的空间特性或“气氛”的地方,是自然环境和人造环境相结合的有意义的整体。场所精神在古代主要体现为一种神灵守护精神(guardian spirit),在现代则表示一种主要由建筑所形成的环境的整体特性,具体体现的精神功能是“方向感”和“认同感”,只有这样人才可能与场所产生亲密关系。“方向感”(orientation),简单说是指人们在空间环境中能够定位,有一种知道自己身处何处的熟悉感,它依赖于能达到良好环境意象的空间结构;“认同感”(identification)则意味着与自己所处的建筑环境有一种类似“友谊”的关系,意味着人们对建筑环境有一种深度介入,是心之所属的场所。在诺伯格·舒尔茨看来,建筑是场所精神的形象化,建筑的目的就是让人“定居”(dwelling)并获得一种“存在的立足点”(existential foothold),而要想获得这种“存在的立足点”,人必须归属于一个场所,并与场所建立起以“方向感”和“认同感”为核心的场所感。这就是诺伯格·舒尔茨有关场所问题的基本思想脉络。[7]

此外,还有不少学者强调场所感的意义。例如,段义孚对场所感(或地方感)有独特研究,他提出“恋地情结”(Topophilia)这一概念,表达了人对场所的爱恋和依赖之情。乡愁本质上就是一种“恋地情结”。美国著名规划理论家凯文·林奇(Kelvin Linch)是最早系统研究城市意象的学者,他认为,地方特色就是一个地方的“场所感”,这种地方特色能使人区别地方与地方的差异,能唤起对一个地方的记忆。[8]美国学者梅亚·阿雷菲(Mahyar Arefi)指出:“场所的概念概括了一个具备独特物质与视觉特征的地区,它也为城市规划与设计事业指出了一条解决问题的途径。一个具有强烈地方感的位置不仅具有视觉上可辨认的地理边界,同时也能唤起人们的归属感、集体感,并给人一种踏实的感觉。”[9]现代建筑与城市规划的一个重要问题是场所感的削弱甚至消失,居民与环境的疏离感日益增强。对此,加拿大人文主义地理学家雷尔夫(E. Relph)早在20世纪70年代就提出了“无场所”(Placelessness)的概念,指出现代城市“随意根除那些有特色的场所,代之以标准化的景观,由此导致了场所意义的缺失”,[10]那些无场所感的标准景观,显然很难建立人与环境的情感关联,导致人们缺乏归属感。

有关建筑与城市规划中的场所、场所感的概念,对我们今天认识建筑遗产保护的特殊情感价值,极具启示意义。实际上,所谓城镇建设要让居民“记得住乡愁”,本质上就是指城镇建设应保持和建构一种空间环境的场所感,一种建筑、城市、乡镇与人们的居住之间积极而有意义的情感联系。场所感一旦消失,就意味着乡愁无处可寻也无处安放。著名诗人北岛1949年生于北京,2001年底当他阔别13年后重回故乡,发现这片养育过他的土地,变化实在太大,难以辨认,陌生得连家门都找不到。北京之所以让他陌生,是因为他记忆中有关北京的场所特性减弱并消失了,如胡同构筑的迷宫,能看到西山层叠起伏的后海,冬储大白菜的味儿,七拐八弯的吆喝声,他在自己的故乡成了异乡人。于是,在《城门开》这本书中,他说:

我要用文字重建一座城市,重建我的北京——用我的北京否认如今的北京。在我的城市里,时间倒流,枯木逢春,消失的气味儿、声音和光线被召回,被拆除的四合院、胡同和寺庙恢复原貌,瓦顶排浪般涌向低低天际线,鸽哨响彻深深的蓝天,孩子们熟知四季的变化,居民们胸有方向感。我打开城门,欢迎四海漂泊的游子,欢迎无家可归的孤魂,欢迎所有好奇的客人们。[11]

显然,北岛想用文字塑造他记忆中的那个北京城,以此唤起一种巨大的都市变迁中浓浓的乡愁。北京几乎翻天覆地的城市新貌,引发北岛感怀的反而是那些过往的充满场所感的回忆和愁绪。

一座城市在走向现代化的进程中必然遭遇保护与发展的难题。从城市历史发展的角度来看,城市建筑空间的场所特性和场所结构存在保护与发展、稳定与变化的矛盾。应该看到,场所不可能永远不变化,场所的变化既有积极的一面,又有消极的一面。积极的一面是城市要发展、要前行,要让市民生活得更舒适,就不能不更新改造,创造符合时代要求的新空间,不可能不触碰历史建筑和历史空间,也并非所有老建筑、老街道都有必要或有条件完整保留下来。消极的一面是,城市若在高速经济发展中,对突显城市特色,承载历史、承载人们记忆和情感的老建筑缺乏起码的敬意,将历史建筑、历史街区当作城市发展的绊脚石,一味以推土机为先锋大搞城市建设,导致的结果便是城市现代与繁华了,但这个城市的文化血脉却没有了,原有的场所感几乎完全丧失了,当然也就很难记得住乡愁了。这说明,对于城市建筑空间的场所特性和场所结构,应当处理好稳定性与变化性的关系,必须保持其相对稳定性,尤其是一些原有的承载城市特质和乡愁的场所特征,应当在城市建设发展中延续下来,并得到妥善保护。

例如,对于北京城而言,明清两代留下的625 平方公里的北京旧城,以其匀称明朗、气象非凡的城市格局而成为世界城市史上的典范,必须要加以保护。这其中,最需要我们关注的不是已得到有效保护的重要文物建筑,而是最容易受到伤害的传统街道系统与民居建筑形态——胡同和四合院,正是胡同与四合院及其相互依存关系造就了北京独特的场所感。澳大利亚遗产保护建筑师伊丽莎白·瓦伊斯(Elizabeth Vines)说得好:“一座城市不仅仅只是由砖和灰浆所构成,而应该是此地独一无二的场所特征及其不断演变的故事的综合性结果。传统街景的拆毁隔断了一个社区与自己特殊过去的联系,这个过程是不可逆的——一旦消失,这些熟悉而尺度亲切的建筑与场所将无法恢复。”[12]今天,面对城市建设、城市发展、居民生活条件改善与北京传统建筑文化传承、北京胡同与四合院保护之间的尖锐矛盾,也许我们首先应该反思的是:如何正确认识胡同和四合院在古都风貌和历史文化名城保护中的地位和价值?胡同与四合院作为植根民间和日常生活的建筑文化遗产,其本身除历史价值、建筑艺术价值之外,还有与其独特的场所特征相联系的情感价值,这一点尤其值得重视。没有物质性表征的记忆往往是抽象的,北京旧城里活生生的老街巷、老房子作为存储和见证城市生活的具象符号,借由时间向度的历史叙述,借由城市居民对它们的依恋感,突显了胡同-四合院所具有的不可替代的集体记忆功能,成为乡愁最重要的载体。如若在现代化发展与城市化进程中,一砖一瓦都带着民风民俗沉淀的胡同与四合院完全被宽阔的大街与鲜亮的新建筑湮没,我们又如何能体会到六朝古都的市井文化魅力呢?为了短期的经济利益和商业利益,拆除一个个老房子时,可能就少了一个个有场所感的地方。破解城市发展中新与旧、保护与发展的难题,必须首先尊重老街区、老房子的文化情感价值,把它当成一种不可再生的城市财富来珍惜。

同时,全球化趋势使世界文化出现了史无前例的文化碰撞与文化交汇的复杂格局。在这样的时代背景之下,相对于西方强势文化的迅速扩张,处于发展中国家的我们,反而更应当对本民族、本地域的文化传统抱有深厚情感,怀有浓郁的“乡土情结”或家园意识,坚守对民族传统文化的忠诚与认同。这种精神诉求实际上是传统文化的情感价值的重要体现,它源于人们一种内在的社会心理上的需求,即归属感需求。作为一种集体记忆形式存在的传统建筑、传统街区,恰恰能够满足人们归属于某一场所、某一地域、某一文化传统的愿望,强化人们的共同身份认知,成为乡愁的依托之地。

三、作为一种建筑审美意象的乡愁

几乎在所有建筑遗产保护的国际宪章、法规和相关文件中,除了遗产的历史价值,被反复强调的一个价值要素便是艺术价值。建筑遗产的艺术价值,主要是指遗产本身的品质特性是否呈现一种明显的、重要的艺术特征,即能够充分利用一定时期的艺术规律,较为典型反映一定时期的建筑艺术风格,并且在艺术效果上具有一定的审美感染力。从宽泛的意义上说,与艺术价值相关联的一个概念,是所谓的审美价值或美学价值(aesthetic value)。关于建筑遗产所体现出的审美价值,普鲁金将其单列为与艺术价值相区别的独立的价值属性,甚至将其提高到作为确定建筑古迹的基本标准。他认为审美价值主要包括不同时代的建筑风格、建筑工程结构与建筑艺术元素方面的审美特色。[13] 1979年,澳大利亚国际古迹遗址理事会在巴拉会议上通过的《保护具有文化意义地方的宪章》(简称《巴拉宪章》)强调遗产的文化价值,认为文化价值指的是对过去、现在及将来的人们具有审美、历史、科学、社会和精神价值,将审美视为文化价值的首要价值评估标准。

总体上看,建筑遗产保护理论中的审美价值,其内涵注重的是建筑的形式元素和结构法则所体现出的审美质量,比较忽视审美意象层面的阐释,当然这可能与审美意象难以转换为具体的评估标准有一定的关系。实际上,从审美意象层面看建筑遗产的审美价值,乡愁是建筑审美意象的一个重要体现,一定程度上可以在建筑遗产审美价值范畴内提出第二级的价值评价要素——乡愁价值。

关于审美意象,从朱光潜到叶朗,一直被推崇为中国美学的核心概念。按照叶朗的解释,审美意象是一种在审美活动中生成的充满意蕴和情趣的情景交融的世界,它既不是一种单纯的物理实在,也非抽象的理念世界,而是一个生活世界,带给人以审美的愉悦,并以一种情感性质的形式揭示世界的某种意义。[14]从审美意象的视角看建筑遗产的审美价值,就不仅仅停留于只是对作为审美客体的建筑本身的形态、结构和元素的审美价值评估,而应将建筑遗产视为一种审美之“象”,即作为主体的一种情感体验“意”之载体的“象”,这时的建筑遗产已经不是单纯的物理实在,而是充满情感意味的审美意象了。同时,建筑遗产不仅具有三维空间的立体性,而且它还随时间的流逝而变化,也就是说建筑遗产之“象”是一种存在于四维时空中的形象,其独特性在于它可以通过实体形态直观地呈现和展示曾经流逝的岁月印记。对于普通人而言,看到老建筑上留下的由时光制造的斑驳痕迹,往往会引发一种怀古思幽之情。用奥地利艺术史家李格尔(Alois Riegl)的一个概念来表达,这些浸透着细节回忆的岁月印记就是所谓岁月价值或年代价值(age value),“年代的痕迹,作为必然支配着所有人工制品之自由规律的证明,深深打动着我们”,“年代价值通过视知觉就立即可以表明自身,直接诉诸我们的情感”,[15]它不需要像历史价值一样需要获取有关详尽的历史事实,需要联系建筑遗产本身的历史重要性、真实性来衡量。可见,岁月价值本质上是审美性的情感价值,它诉诸直观感受和当下的情绪体验,是构成建筑文化遗产乡愁价值的重要来源。

具有乡愁价值或者说带给人们乡愁感的建筑往往具有某种难以名状的精神特质。因为很难准确界定乡愁的内涵,所以吟诵它的往往是诗人。建筑遗产所呈现的乡愁价值是一个包容性很强的概念,既是一种特殊的审美价值,又是一种特殊的情感价值,它并非单一的如和谐、温暖、愉快等情感色调,还有静谧、孤独的感觉,也引发惆怅、忧愁、惋惜、忧郁等与愉快相对立的情感色调,尤其是建筑审美意象所体现的人生感、历史感、宗教感、沧桑感等意蕴,往往更容易使人感到莫名的惆怅、伤感或可称之乡愁,但这种感受其实正是一种美感体验。正如叶朗所说:“意境的美感,实际上包含了一种人生感、历史感。正因为如此,它往往使人感到一种惆怅,忽忽若有所失,就像长久居留在外的旅客思念自己的家乡那样一种心境。”[16]瑞士著名建筑师彼得·卒姆托(Peter Zumthor)思考建筑时,谈到了建筑带给人的一种特别的情感“melancholy perceptions”,有学者将其译为忧郁感、凄迷之感,我认为译为乡愁感更为妥当。他的基本观点是好建筑必须有能力融入人类生活的痕迹,他说:“当我闭上双眼,尝试忘记这些自然痕迹和我最初的联想时,留下的是一种不同的印象,一种更深刻的感受——对时光流逝的感悟,对那些曾经发生在这些场所和空间的生活的理解,这些生活还赋予了他们特殊的氛围。在这些时刻,建筑的美学价值和实用价值,风格和历史的意义,都是次要的。唯一重要的,是这深深的伤感。”[17]美国建筑师C·亚力山大(Christopher Alexander)在《建筑的永恒之道》一书中,一步一步探索具有永恒之道的建筑所具有的无名特质,从“生气”“完整”“舒适”“自由”“准确”“无我”,一直到“永恒”,最后他得出结论:“无名特质包容了这些更简单、更美妙的特质。但它也还是如此的普通,不知怎的,它竟使我们想起了我们生活的匆匆流逝。这是一个略带惆怅的特质。”[18] C·亚力山大最终将踏上永恒之道的建筑用“略带惆怅”的字眼来表述其无名特质,这一观点同样表达了美感与乡愁的关联,可以说,无名特质就是一种乡愁感。

四、结语

乡愁价值是建筑遗产的一种特殊的衍生价值,它既是一种以场所感为核心的情感价值,又是一种与岁月价值紧密相关的具有复杂情感色调的审美意象。这种乡愁价值,一方面作为人们共有的情感记忆,彰显了逝水流年中建筑场所的不朽特质与历史痕迹,一方面又与生生不息的现实联系在一起,呈现出旧与新的对话,毁坏与建设之间的反差,建筑遗产因而既具有时间维度上的过去性又具有当下性,所以它唤起的情感体验,既可能是民族、地域和乡土的熟悉感、认同感和自豪感,也可能是“时至自枯荣”般的伤感和忧郁。同时,乡愁的情感力量在推动建筑文化记忆传承中还发挥着不可小觑的作用。本文尝试阐释建筑遗产所具有的情感价值及其重要的构成要素——乡愁,将有利于拓展我们对建筑遗产价值的认识,并更为深刻地理解建筑遗产保护的重要意义。

荷兰建筑师阿尔多·范·艾克(Aldo Van Eyck)有一句话说得很好:“建筑,不必多做,也不应该少做,它就是协助人类回家。”[19]有助于唤起我们的记忆、增强我们认同感和归属感的建筑遗产将帮助我们回家,并铭记乡愁。

[参考文献]

[1][芬兰]尤嘎·尤基莱托:《建筑保护史》,郭旃译,中华书局2011年版,第24-25页。

[2]Bernard M. Feilden. Conservation of Historic Buildings. Routledge,3 edition. 2003.p1.

[3]Bernard M. Feilden. Conservation of Historic Buildings. Routledge,3 edition. 2003.p6.

[4][俄]普鲁金:《建筑与历史环境》,韩林飞译,社会科学文献出版社2011年版,第56页。

[5]林源:《中国建筑遗产保护基础理论》,中国建筑工业出版社2012年版,第83页。

[6][美]Tuan YiFu:《经验透视中的空间和地方》,潘桂成译,台北国立编译馆1998年版,第190页。

[7][挪威]诺伯舒兹:《场所精神:迈向建筑现象学》,施植明译,华中科技大学出版社2010年版,第7页、18-20页。

[8][美]凯文·林奇:《城市形态》,林庆怡、陈朝晖、邓华译,华夏出版社2002年版,第93页。

[9][美]梅亚·阿雷菲:《美国城市教学:重拾场所、非场所、无场所的概念》,载(英)理查德·海沃德:《城市设计与城市更新》,上海复旦规划建筑设计研究院王新军等译,中国建筑工业出版社2009年版,第306页。

[10]Relph, Edward. Place and Placelessness. London: Pion. 1976, Preface.

[11]北岛:《城门开》,生活·读书·新知三联书店2010年版,序。

[12][澳]伊丽莎白·瓦伊斯:《城市挑战:亚洲城镇遗产保护与复兴实用指南》,张玫英、柴洋波译,东南大学出版社2007年版,第2页。

[13][俄]普鲁金:《建筑与历史环境》,韩林飞译,社会科学文献出版社2011年版,第52-56页。

[14]叶朗:《美学原理》,北京大学出版社2009年版,第59-63页。

[15][奥地利]阿洛伊斯·李格尔:《对文物的现代崇拜:其特点与起源》,载陈平:《李格尔与艺术科学》,中国美术学院出版社2002年版,第328、332页。

[16]叶朗:《胸中之竹——走向现代之中国美学》,安徽教育出版社1998年版,第65页。

[17][瑞士]彼得·卒姆托:《思考建筑》,香港书联城市文化事业有限公司2010年版,第40页。

[18][美]C·亚力山大:《建筑的永恒之道》,赵冰译,知识产权出版社2002年版,第30页。

[19]转引自[芬]尤哈尼·帕拉斯玛:《碰撞与冲突:帕拉斯玛建筑随笔录》,美霞·乔丹译,东南大学出版社2014年版,第56页。

Nostalgia: Unique Emotional Value of Architectural Heritage

QIN Hongling

(School of Humanities and Law, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, Beijing 100044, China)

Abstract: Architectural heritage has multiple values. At present, there is lack of awareness in significance and meaning of emotional value for architectural heritage under the theory and practice of architectural heritage protection. The emotional value of the architectural heritage demonstrates not only the strengthening of the sense of identity and the symbol of the spirit but also a sense of nostalgia, a unique emotional value of architectural heritage. Nostalgia value is a special derivative value of architectural heritage. It is not only an emotional value with sense of place as its core, but also the aesthetic image which is closely related with age value in its complex emotional tone. It will expand our understanding of the value of the architectural heritage and more enable us to understand more deeply the significance of the architectural heritage protection through the research on the value of the nostalgia.

Key words:

nostalgia;architectural heritage;architectural heritage conservation;emotional value;sense of place;aesthetic image

(责任编辑孙俊青)