北京都市区扩展特征、机制与区域影响

曹广忠 史秋洁

[收稿日期] 2015-09-18

[基金项目]国家自然科学基金项目“京津冀北地区都市区与非都市区的互动关系及演变模式”(项目编号:41371166)。

[作者简介]曹广忠(1969—),男,山东莘县人,北京大学城市与环境学院副教授;史秋洁(1991—),女,湖南长沙人,北京大学城市与环境学院硕士研究生。

[摘要]以城市功能地域扩展相关理论为依据,采用1995-2010年的统计和人口普查数据,识别了北京都市区扩展过程和空间特征,分析了都市区的核心和边缘地区的形成和发展机制,说明了北京都市区的区域影响。研究发现,都市区核心地带的外围县主要形成于乡村工业发展和城镇化,但在发展中具有明显的人口郊区化作用特点;相对边缘的外围县在发育过程中产业职能的主导作用更强。地方非农产业的发展和中心市人口及产业的外迁均是促进外围县发育的重要动力,二者相互促进和交互作用在北京都市区扩展的不同阶段和不同空间上有不同程度的反映,并对京津冀协同发展具有一定的区域影响。

[关键词]都市区;扩展模式;形成机制;人口郊区化;北京

[中图分类号]TU98421[文献标志码]A[文章编号]16724917(2015)04004106

城市功能地域日渐发育,都市区已成为我国城市-区域发展的重要空间载体[1]。在西方发达国家工业化-充分城镇化-都市区化的发展路径下[2],都市区的出现与城郊居住人口增长和居住职能强化,即人口郊区化现象紧密相关[3]。但亚洲发展中国家具有工业化、城镇化和都市区化同步推进的特点,有些地区的都市区具有不同于西方国家的扩展模式及形成和发展机制,被T.G McGee归纳为Desakota模式[4],该模式下都市区的出现与乡村非农产业上升和产业职能占主导,即乡村城镇化现象紧密相关[5]。近30年我国快速工业化和城镇化背景下沿海地区形成了大量都市区,Desakota模式也在这些区域得到了广泛验证[6-9]。

由于区位条件和发展背景不同,我国典型地区的都市区扩展具有较明显的差异性。相较于珠三角都市区的“外向型”发展和长三角的“自下型”发展[10],北京都市区的发展具有产业结构和人口规模同步提升、受政府和市场影响长期而深远等特点。北京都市区在扩展过程中经历了与西方类似的城市功能调整期,居住职能在城郊发展,存在人口郊区化过程[11、12]。作为区域经济与人口的中心和京津冀协同发展的核心,北京都市区空间扩展特征及多种动力要素影响作用可为引导京津冀地区功能合理布局提供决策参考,也有助于把握我国新时期都市区的演变规律和揭示多重力量对都市区的作用机理,进而为都市区规划实践提供认识依据。

关于北京都市区的既有研究主要集中在对北京行政地域范围内人口[13-15]、就业[16-19]、产业[20-22]等单一要素变动的描述和空间结构多中心化的分析上,缺乏跨行政界线对都市区自身扩展模式的长期关注,也少有对形成和发展机制的探讨。本文利用1995-2010年的统计数据和普查数据,识别北京都市区的空间扩展模式,根据各区县发展轨迹划分都市区的核心地带和边缘地带,并分类探讨两者的形成和发展机制。

一、数据来源与概念界定

(一)数据来源

本文所用人口规模和就业数据来源于人口普查和1%抽样调查资料,就业岗位数据和地区生产总值及构成数据来源于各区县统计年鉴。

(二)概念界定

1都市区

都市区是指一个大的人口核心和与之有高度社会经济一体化倾向的邻接地区的组合,一般以县为基本单元,由中心市和与之紧密相连的外围县构成[23]。由于都市区形成机制和数据统计口径的差异,国内外对外围县的界定指标有所不同。西方国家常使用跨越中心市和外围县的通勤和就业人数比重等指标[24];国内常使用经济结构或城镇化水平等指标[6、7、14、25]。北京都市区外围县的发育始于乡村工业化兴盛的20世纪80年代,本地产业非农化指标对该时期外围县特点有更好的表征效果[6]。为保持一致性,本文对都市区的界定以县级行政单元为基本单元,中心市是指市辖区①的非农人口达到20万人以上的区域,外围县是指与中心市或既有外围县毗邻,非农就业②达到60%且非农产值高于75%的区县[7]。

①北京中心市范围为城八区,即:东城、西城、崇文(后合并至东城)、宣武(后合并至西城)、朝阳、海淀、丰台和石景山区。

②此处非农就业指在该地区工作的人的就业属性,即就业岗位的非农率。

2人口郊区化

人口郊区化是指人口从大城市中心向郊区迁移的一种离心分散化过程,包括中心市人口增长速度低于郊区的相对郊区化和中心市人口出现负增长、人口向郊区绝对分散的绝对郊区化[11],它们均使都市区内产生人口就业和郊区居住的功能分化[26],具体表现为外围县居住职能超过产业职能,常住人口就业非农率超过本地就业岗位非农率。

3乡村城镇化

乡村城镇化指由于城乡间强烈的相互作用,中心城市工业向外扩散或乡村地区非农产业发展,带动了劳动密集型的非农产业的迅速增长,实现了居民职业活动和生活方式不同程度的非农化转变[5],在都市区内具体表现为外围县产业职能超过居住职能,即本地就业岗位非农率超过常住人口就业非农率。

本文通过由以上指标表征的各区县的人口郊区化或乡村城镇化的发展轨迹来划分都市区的核心地带和边缘地带。

二、北京都市区空间扩展特征

(一)北京都市区空间扩展过程

1都市区成型较早,近年来扩展较快

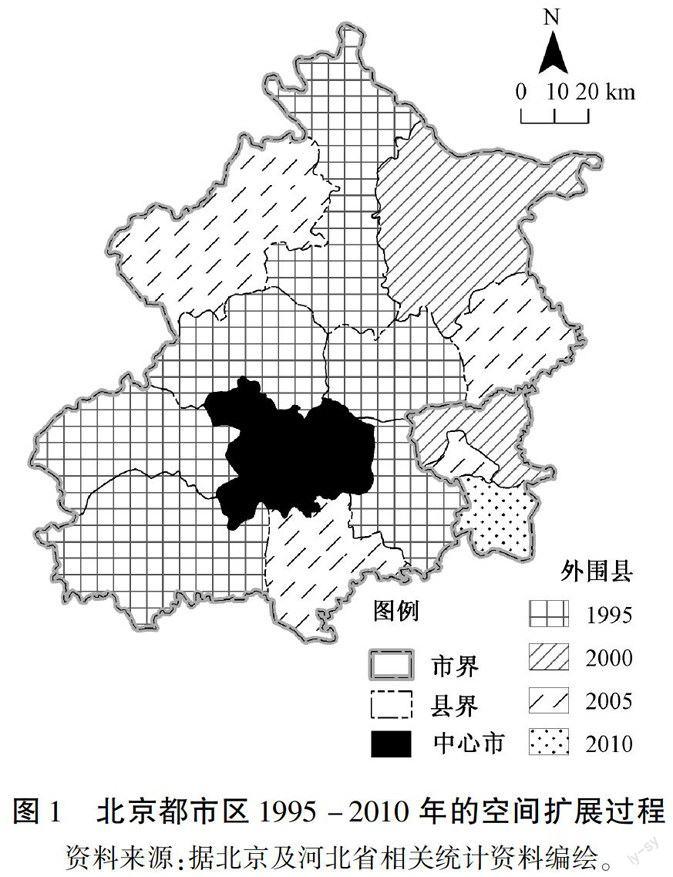

北京都市区发育较早,外围县近半形成于1995年前。1995年北京都市区的空间范围已包括中心市和昌平、顺义、通州、房山、门头沟、怀柔等6个外围县。此后外围县逐步扩展,1995-2000年新增密云县和三河市,2000-2005年新增平谷区、大兴区、延庆县和大厂回族自治县,2005-2010年新增香河县(图1)。2010年北京都市区包括中心市和13个外围县,都市区内部发育较早且较为成熟,外部直接影响范围则几近饱和。

图1北京都市区1995-2010年的空间扩展过程

资料来源:据北京及河北省相关统计资料编绘。

2都市区空间范围大于行政区范围

1995年北京都市区的空间范围均在行政界线内,2000年首次跨越行政边界,延至河北三河市,2005年延至河北大厂回族自治县,2010年进一步延至河北香河县(图1)。在扩展过程中不断向东超出行政界线反映出北京强中心对周边区县的辐射带动作用,也体现出都市区内部发展东部活力逐步增强的特点。

(二)北京都市区空间扩展特征

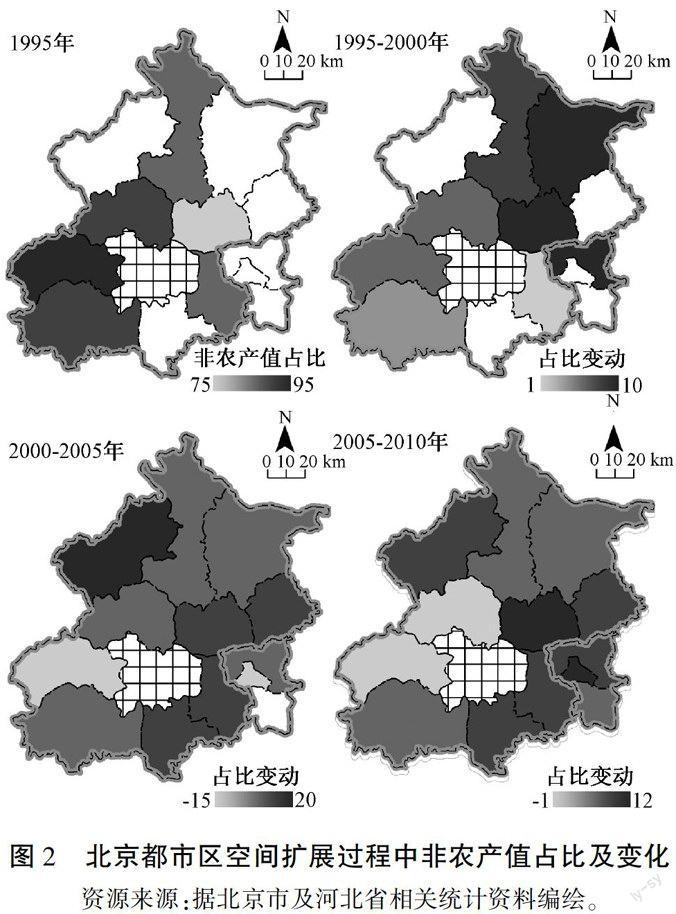

1.空间拓展的阶段性特征明显

以GDP中非农产业增加值占比的变动衡量外围县发展快慢,则东部扇形地带为都市区内部主要发展方向:1995-2000年东北地区发展较快,2000-2005年东部和东南地区发展较好,2005-2010年东部地区整体提升,西部除延庆县外,其他县级单元非农化进程相对缓慢(图2)。

图2北京都市区空间扩展过程中非农产值占比及变化

资源来源:据北京市及河北省相关统计资料编绘。

2内外兼顾、扇形发展促进了都市区内部均衡

从北京都市区扩展和外围县发展情况来看,行

政区内外兼顾和空间上扇形发展的特征明显,这种

扩展方式促进了都市区内部的空间均衡,也促进了冀北区县非农化水平的提升。首先在行政区域范围内逐年拓展,至2005年已覆盖全部行政地域。此后,在行政范围外逐年扩展,至2010年已包括3个非行政范围内的外围县(图1)。

内外兼顾、扇形发展的扩展模式缩小了都市区内部经济差异,促进了周边冀北区县非农化水平的提高。外围县产业非农化水平标准差由1995年的601降至2010年的506,空间格局则从1995年“西部独高”走向2010年“高水平均衡”(图2)。

三、北京都市区的形成和发展机制

(一)北京都市区形成和发展轨迹

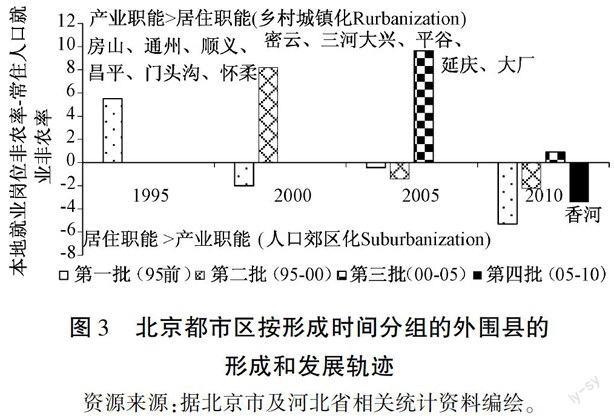

北京都市区近半外围县发育较早,与中心市联系紧密且职能综合,在与中心市长期相互作用中成为核心地带,具有较为一致的形成和发展轨迹。后期形成的外围县距中心市较远,受中心市辐射较小且单一,具有相异的形成和发展轨迹,具有相对边缘的特征。将北京都市区外围县按形成时间分为1995年前、1995-2000年、2000-2005年和2005-2010年四期,分别计算各组本地就业岗位非农率和常住人口就业非农率,两者分别代表各区县的产业职能和居住职能,两者之差可辨析各组形成和发展轨迹。

图3显示,1995年前的外围县主要形成于乡村城镇化,之后发展特征转为人口郊区化(2000年),在经历人口郊区化倾向的略微下降后(2005年),最终居住职能远大于产业职能(2010年);1995-2000年的外围县形成于乡村城镇化,随后居住职能迅速超过产业职能,且影响持续加大;乡村城镇化始终主导着2000-2005年形成的外围县的发展;2005-2010年的外围县则由人口郊区化带动。

在中心市产业、人口等长期综合的作用下,紧密围绕中心市的六区县在1995年已为外围县,是都市区核心地带,它们均以产业发展为先,随后在居住职能的主导下,转变为中心市就业人口的居住地,产业与居住职能在该地区交替上升,其形成于产业主导的乡村城镇化模式[27],但发展具有居住主导的人口郊区化特征。1995年后形成的外围县离中心市较远,与中心市联系较为松散,是都市区的边缘地带,在新时期多因素的作用下表现出具有差异的形成和发展轨迹,产业和居住职能都可能主导形成和发展。

图3北京都市区按形成时间分组的外围县的

形成和发展轨迹

资源来源:据北京市及河北省相关统计资料编绘。

(二)北京都市区核心地带的形成和发展机制

1995年前形成的6个外围县是受中心市影响最大、最直接的地区,也是中心市产业、人口扩散的首选地[28]。该地区产业职能先于居住职能,“自下而上”的乡镇企业发展和“自上而下”的用地调整及重组是主要动力。一方面,20世纪80年代的市场化改革推动了乡镇企业的兴起,促进了农村人口与劳动力的空间集聚[29]。1995年北京都市区外围县的乡镇企业提供了48%的就业岗位,是该时期外围县形成的主要动力之一[6、9、27]。另一方面,城市土地使用制度的逐步建立和“退二进三”政策的逐步实施,导致大量制造业外迁[11],同时开发区建设①则使外围县成为接纳外迁企业的主要地区[30],推动了外围县非农化水平和外围县的形成。

①如北京良乡经济开发区(1992年)、北京永乐经济开发区(1992年)、中关村科技园区(1992年)、天竺空港经济开发区(1994年)、北京林河开发区(1993年)、北京石龙经济开发区(1992年)、北京雁栖经济开发区(1992年)等。

1995-2000年,都市区核心地带的外围县大多从产业职能转向居住职能,人口绝对郊区化是主要过程,中心市功能调整、商品房改革和保障性住房等政策是人口郊区化的动力。一方面,1992年北京城市总体规划修订明确了对中心市的功能调整,包括市区的再中心化、旧城改造和文化区保护[31],带动了职住分离和人口郊区化现象的出现,原有居住区被新就业中心替代[13],中心城区非农就业人口显著上升[32],旧城改造和文化保护区政策促使居民外迁。另一方面,1998年商品房改革使外围县成为中心城区居住迁移的首选地,产生主动的人口郊区化[28];同时自1998年起,北京每年投资建设大量保障性住房,如回龙观、天通苑等大型居住区[33],通州、顺义等卫星城成为中心市疏解居住人口、建设保障性住房的空间载体[34],大大促进了人口郊区化。在以上因素的作用下,核心地带经历了人口郊区化过程,其中昌平、通州和顺义的居住职能超过产业职能。

2000-2005年,核心地带人口郊区化现象依旧占主导,但在人口集聚和市场调节的共同作用下部分区县的产业职能出现了上升现象。这些区县大多在上一阶段由于人口郊区化而集聚了大量人口,加之自身地理位置优越(如通州发展成通州综合服务中心)或良好的产业基础(如顺义发展成顺义现代制造业基地),因此在市场调节下,非农产业发展较好,就业创造能力有所提升,产业职能在居住职能的带动下有所回升。

2005-2010年,由于外来人口迅速增长、轨道交通建设和私家车普及,核心地带全面进入人口相对郊区化高速发展的阶段[32]。2000-2010年,外围县人口,尤其是外来人口增长极为迅速,出现了比较明显的远郊化过程,带来了大量住房需求[35]。另一方面,轨道交通工程建设全面展开和家庭拥有小汽车比例迅猛上升均使外围县与中心市的联系更为便捷,加快了人口郊区化的发展速度。在大量住房需求和便捷交通的共同作用下,人口郊区化成为都市区核心地带的主要发展特征。

(三)北京都市区边缘地带的形成及发展机制

1995年后形成的外围县包括行政区内的大兴、密云、延庆和平谷,以及行政区外的大厂回、三河和香河,它们发育程度相对较低,形成及发展机制内部差异较大,是都市区的边缘地带。其中大兴紧邻中心城区,是亦庄新城所在地,也是承接中心城人口、疏解中心城职能和集聚新产业的主要地区,产业和居住职能同等重要;密云、延庆和平谷同属北京生态涵养发展区,距中心市较远,与之联系松散且单一,是产业职能主导的地区;三河市和香河县虽距中心市较近,但与之处于不同的行政地域,存在一定的行政壁垒,是居住职能主导的地区。

密云、平谷和延庆在区位、地形等方面的相似性使它们形成和发展的过程主要为乡村城镇化。密云、平谷和延庆分别位于北京辖区的最东北端、最东端和最西北端,到中心市的距离较远,人口郊区化规模不大,但区域层面的产业和功能联系能依靠乡村城镇化建立。据《北京城市总体规划(2004-2020年)》,密云、平谷和延庆以服务中心市的旅游休闲、会议培训、生态农业和都市型工业为产业主体[36]。在北京都市区综合功能的要求下,密云、平谷和延庆发挥自身区位和地理特色,发展非农产业吸纳就业人口,成为服务中心市的外围县[35]。

三河市和香河县在行政隶属、区位等方面的相似性使它们形成或发展的过程主要为人口郊区化。三河和香河是北京都市区行政范围外的外围县,与中心市在产业和功能联系上存在行政壁垒,在产业上受中心市影响较小。但两者到中心市距离较近,加之近年交通设施快速发展使之与中心市的通勤时间减少,在土地和房地产市场的价格机制作用下,这些地区居住职能上升并与中心市建立联系成为外围县[37]。这种与亚洲早期都市区[38]发展相异的扩展模式和机制反映出北京都市区在逐渐成熟后,具有与西方国家类似的居住主导的人口郊区化特征。也反映出行政壁垒仍存在的背景下,尽管市场力量在京-冀合作方面发挥了推动作用,但从跨行政区的联系方式和内容来看,具有职住联系大于产业联系的特征。

四、北京都市区扩展的区域影响与展望

作为京津冀地区最大的中心城市,北京城市功能地域扩展机制和趋势对区域协同发展具有举足轻重的影响,遵循都市区和都市连绵区空间联系和格局演变的一般规律来引导区域协同发展是必要的。在我国城镇化逐步推进、市场化改革逐步深入的背景下,都市区空间扩展模式及形成和发展过程也可能具有与西方国家类似的居住主导的人口郊区化特征。因此,本文基于城市功能地域扩展相关理论,识别了新时期北京都市区的空间扩展模式,区分了都市区的核心地带和边缘地带,并分别探讨了核心和边缘地带的形成和发展机制。

北京都市区的空间扩展模式具有内外兼顾、扇形发展、趋于均衡的特征。都市区拓展跨越行政边界,影响范围较大,但1995年后扩展较慢,直接影响范围几近饱和;内部空间扇形发展,先东北、再东南、最后东部整体的发展顺序缩小了都市区内的强度差异,带动了都市区整体走向“高水平均衡”。这种空间扩展模式表明,北京作为实力雄厚的区域中心,具有突出的经济辐射能力和区域带动效应。

北京都市区外围县因形成时间、发育程度等不同而具有较明显的核心或边缘特征差异。1995年前形成的外围县为都市区核心地带,在“自下而上”的乡镇企业和“自上而下”的土地重组作用下,形成过程遵循既有产业主导的乡村城镇化路径。但伴随中心市功能的完善、市场化力量的深入和交通设施的改善,居住主导的人口郊区化现象也在该地区出现。1995年后形成的外围县为都市区边缘地带,它们因区位不同,形成和发展机制各异。其中临近中心市的冀北外围县在行政壁垒、土地和房地产市场价格影响下,与中心市联系紧密,但居住职能主导的特征明显;北京内部距中心市较远的外围县在发展机制上则具有地方非农产业职能主导作用更强的特点。北京都市区在市场价格机制的作用下通过职住关系直接带动冀北部分区县非农化水平的提升,但直接的产业关系因行政壁垒等因素而难以建立,这在一定程度上阻碍了京津冀产业协同发展蓝图的实现。

认识和正视都市区扩展过程中人口和产业要素的空间作用机理及空间拓展规律,是把握都市区发展趋势、合理安排都市区各项功能和基础设施的重要依据。北京城市功能外溢动力充足,效应明显,对京津冀协同发展有支撑和引领作用。在未来区域发展中,基于城市功能地域格局演变的客观规律,从京津冀北大尺度空间,打破行政在更大的区域范围内协调经济和人口要素,是发挥协同优势、促进京津冀北一体化发展的客观要求和有效途径。

[参考文献]

[1]周一星、曹广忠:《改革开放20年来的中国城市化进程》,《城市规划》1999年第12期。

[2]王兴平:《都市区化:中国城市化的新阶段》,《城市规划汇刊》2002年第4期。

[3]Gottmann J:“Megalopolis or the Urbanization of the Northeastern Seaboard”,Economic Geography,Vol. 33,No.2,1957,pp.189-200.

[4]Mcgee T G:Urbanisasi Or Kotadesasi?: The Emergence of New Regions of Economic Interaction in Asia,EastWest Environment and Policy Institute,1987,p.7.

[5]史育龙:《Desakota模式及其对我国城乡经济组织方式的启示》,《城市发展研究》1998年第5期。

[6]孙胤社:《大都市区的形成机制及其定界——以北京为例》,《地理学报》1992年第6期。

[7]胡序威、周一星、顾朝林:《中国沿海城镇密集地区空间集聚与扩散研究》,科学出版社2000年版,第31-75页。

[8]徐永健、许学强、阎小培:《中国典型都市连绵区形成机制初探——以珠江三角洲和长江三角洲为例》,《人文地理》2000年第2期。

[9]Lin G:“Metropolitan Development in a Transitional Socialist Economy: Spatial Restructuring in the Pearl River Delta, China”,Urban Studies,Vol. 38,No. 3,2001,pp.383-406.

[10]曹广忠、刘涛:《中国省区城镇化的核心驱动力演变与过程模型》,《中国软科学》2010年第9期。

[11]周一星:《北京的郊区化及引发的思考》,《地理科学》1996年第3期。

[12]Han H, Yang C, Wang E, et al:“Evolution of jobshousing spatial relationship in Beijing Metropolitan Area: A job accessibility perspective”,Chinese Geographical Science,Vol. 25,No. 3,2015,pp.375-388.

[13]易成栋、高菠阳、黄友琴:《北京市人户分离人口的空间分布及其影响因素分析》,《中国人口科学》2014年第1期。

[14]郭敏、饶烨、于伟等:《北京都市区人口空间发展的新特征与启示》,《城市发展研究》2013年第6期。

[15]王放:《对北京市郊区化过程的进一步分析——基于“北京大都市区”概念的讨论》,《人口与发展》2012年第5期。

[16]刘霄泉、孙铁山、李国平:《北京市就业密度分布的空间特征》,《地理研究》2011年第7期。

[17]孙铁山、王兰兰、李国平:《北京都市区多中心空间结构特征与形成机制》,《城市规划》2013年第7期。

[18]孙铁山、刘霄泉、齐云蕾:《北京都市区就业结构升级与空间格局演化》,《经济地理》2014年第4期。

[19]肖亦卓:《北京城市空间结构演变特征及动力分析》,《北京规划建设》2011年第6期。

[20]曹广忠、刘涛:《北京市制造业就业分布重心变动研究——基于基本单位普查数据的分析》,《城市发展研究》2007年第6期。

[21]刘涛、曹广忠:《北京市制造业分布的圈层结构演变——基于第一、二次基本单位普查资料的分析》,《地理研究》2010年第4期。

[22]Cao G, Liu T, Liu H, et al:“Changing spatial and structural patterns of nonagricultural activities in outwardmoving Beijing urban fringe”,Chinese Geographical Science,Vol. 22,No. 6,2012,pp.718-729.

[23]高丰、宁越敏:《中国大都市区界定探讨——基于“五普”分县数据的分析》,《世界地理研究》2007年第1期。

[24]Bourne L S:Systems of cities: readings on structure, growth, and policy,Oxford University Press, 1978,p.565.

[25]王珏、叶涛:《中国都市区及都市连绵区划分探讨》,《地域研究与开发》2004年第3期。

[26]柴彦威:《郊区化及其研究》,《经济地理》1995年第2期。

[27]Zhou Y:The metropolitan interlocking region in China: A preliminary hypothesis,University of Hawaii Press,1991,p.89-112.

[28]宋金平、李丽平:《北京市城乡过渡地带产业结构演化研究》,《地理科学》2000年第1期。

[29]曹广忠、缪杨兵、刘涛:《基于产业活动的城市边缘区空间划分方法——以北京主城区为例》,《地理研究》2009年第3期。

[30]邱士可、郑国:《转型期开发区发展与城市空间重构——以北京市为例》,《地域研究与开发》2005年第6期。

[31]曹连群:《北京城市总体规划修订的思路与方法》,《城市规划》1993年第5期。

[32]宋金平、王恩儒、张文新等:《北京住宅郊区化与就业空间错位》,《地理学报》2007年第4期。

[33]张文忠、孟斌、吕昕等:《交通通道对住宅空间扩展和居民住宅区位选择的作用——以北京市为例》,《地理科学》2004年第1期。

[34]张永波、翟健:《北京市保障性住房空间布局探讨: 2007中国城市规划年会》,黑龙江科学技术出版社2007年版,第1299-1307页。

[35]刘涛、曹广忠:《大都市区外来人口居住地选择的区域差异与尺度效应——基于北京市村级数据的实证分析》,《管理科学》2015年第1期。

[36]艾伟、庄大方、刘友兆:《北京市城市用地百年变迁分析》,《地球信息科学》2008年第4期。

[37]强真:《近京地区商品住宅价格的变化与调控效果分析——以河北燕郊为例》,《价格理论与实践》2010年第9期。

[38]Mcgee T G, Greenberg C:“The Emergence of Extended Metropolitan Regions in ASEAN: Towards the Year 2000”,ASEAN Economic Bulletin,Vol. 9,No. 1,1992,pp.22-44.

Traits, Mechanism and Regional Impact of Beijing

Metropolitan Area Expansion

CAO Guangzhong, SHI Qiujie

(College of Urban and Environmental Science of Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: Based on city functional region theory, this paper applies statistical data of the population census during 1995-2010 to recognize the expansion process and traits of Beijing metropolitan area. It also defines the core-peripheral areas in Beijing metropolitan area according to outer counties maturity and further analyzes the forming and developing mechanisms behind them. We find that the core area is mainly formed by the industrial development and urbanization in rural area, but it shows a distinct feature of suburbanization during development, while periphery area is dominated by industrial functions. Local non-agriculture development and the migrations of population and industry in the central area are the prompts for the maturity of outer counties. The interaction and integration of these two prompts can be found in different parts of Beijing Metropolitan Area in different times, with exerting impacts on cooperative development in Beijing-Tianjin-Hebei Region.

Key words:metropolitan area; expansion model; forming mechanism; suburbanization; Beijing

(责任编辑孙俊青)