现实关怀视角下嘉庚文化资源的产业化思考

郑 晶

(厦门理工学院设计艺术与服装工程学院,福建 厦门 361024)

现实关怀视角下嘉庚文化资源的产业化思考

郑 晶

(厦门理工学院设计艺术与服装工程学院,福建 厦门 361024)

深度调研发现,嘉庚文化和嘉庚文化区存在着文化资源被侵蚀严重、管理和治理主体多元、利益群体问题凸显等问题。基于对文化资源现实关怀哲学层面的思考,在构建由核心因子与共生因子共同组成的嘉庚文化生态体系模型的基础上,提出嘉庚文化资源产业化提升的“3+4+5”模式,即用“加法”拓展文化边界,用“减法”寻找文化特色,用“乘法”扩大文化优势,通过这3种方法最大限度地挖掘文化资源背后的价值;通过再发现、再挖掘、再定位、再创意4个手段,推进文化资源向文化价值的有效转化;通过解决人流导向问题,发挥法规、政策的强制效用,合理利用民间资金,营造文化创新氛围,发挥创意人才作用等5个策略推进嘉庚文化资源的产业化发展。

文化资源;嘉庚文化;现实关怀;产业化

随着文化资源开发与转化问题研究的深入,以及全国各地文化资源产业化发展实践的日益推进,具有区域特色的文化资源的产业化问题,成为地方政府和学者们关注的焦点。近几年来对嘉庚文化的探讨,主要集中在嘉庚文化遗产资料的收集整理,嘉庚精神内涵解析,嘉庚式建筑文化与风格分析,嘉庚教育思想对现代教育的启示等方面,缺乏系统性、结构性构建的探究。同时,嘉庚文化在认识过程中出现了一些偏差:一方面,其地位、价值被浅读、误读,致使其定位并不完全准确;另一方面,相当一部分文化资源流失,情况堪忧。因此,嘉庚文化的系统研究对于传承、保护和挖掘文化资源背后的价值,指导文化资源的开发,打造厦门旅游的文化品牌具有非常现实的意义。本文基于哲学视角下文化资源现实关怀层面的思考,在系统梳理嘉庚文化的基础上,研讨其产业化提升的模式、方法与路径。

一、哲学视角下嘉庚文化资源的现实关怀

从马克思主义哲学的视角看,每一个时代都有这个时代独特的历史特征,不能按历史既定的方式,程式化地解决本时代的文化问题,所以,文化本身以及文化发展路径应做为每个时代的新课题来面对。另外,不同文化资源的现实特质决定了我们在关注、理解、把握文化资源现实性的同时,也需要对文化资源现实性进行反思、批判和超越。贺来、姚剑文提到了现实关怀的指向,认为现实关怀并非只解决当前的问题,而应将未来的可持续发展作为考虑的重点,尤其需要重视文化资源背后蕴涵的文化价值。[1-2]基于马克思主义哲学层面的思考,笔者认为文化资源的现实关怀可以理解为:(1)哲学所把握的现实不是既定的事实,而是寄托和深化了对文化资源的价值关怀和理想憧憬的一种期盼;(2)现实关怀并非对文化资源现存状态的消极肯定与默认,而是通过对现存状态的否定与批判的形式,来表述文化资源可实现的,新的生存境况;(3)文化资源的现实关怀不是为解决某个具体问题提供某种现成工具性或指导技术性的策略和方法,而是要通过对现存世界的反思,为理解人与文化资源的生存状态提供一种思维方式、探索路径及价值观点,从而促进人们对文化资源生存境遇的自觉理解和自我反思,并以此推动人与文化资源关系的不断调整、变革与跃迁。

因此,落实文化资源的现实关怀,需要以反思性、批判性和超越性的理性态度与主张,丰富和完善文化资源挖掘与保护的理论体系,实现文化资源价值体系从“‘既有世界’向‘应有世界’”[3]的不断攀越。

(一)嘉庚文化的相关概念

早期的研究对嘉庚文化的定义还比较模糊,对承载嘉庚文化环境的描述上也需要进一步明确。为此,本文将嘉庚文化分为相关的两个概念加以辨析。

1.嘉庚文化。厦门集美是著名爱国华侨陈嘉庚(Tan Kah-Kee,1874—1961)的故乡,是嘉庚文化的发源地,陈嘉庚是嘉庚文化的本体。嘉庚文化是由陈嘉庚精神[4],陈嘉庚兴办教育的思想和救国强国的举动[5],陈嘉庚的价值观[6]、世界观、民俗观[7],嘉庚式建筑文化特征[8]等一系列文化因子所组成的一种“文化生态”[9]。

2.嘉庚文化区。嘉庚文化区是从地理范围上来定义的,主要是指福建厦门集美区集美街道浔江社区,以今大社(古称“集美”“尽尾”“浔尾”)[10]为圆心,方圆0.8 km2,北起塘浦路,南抵龙船路,东至环东海岸,西达岑西路,承载嘉庚文化核心资源、集中体现嘉庚文化风貌特征的区域。嘉庚文化区近则辐射今集美大学新校区、厦门大学本部等地;远则辐射至厦门市、福建、广东、云南、浙江以及东南亚等地。

(二)现实关怀下嘉庚文化资源与嘉庚文化区存在的问题

在探讨文化资源产业化寻优路径之前,我们首先需要了解嘉庚文化的背景。通过走访调研发现,嘉庚文化资源与嘉庚文化区存在一些问题,如物化文化资源“分散”,非物化文化资源“碎片化”等。嘉庚文化区与中国境内其他“开放式”景区一样,面临着诸多问题,突出表现在以下几方面。

1.文化资源被侵蚀严重。嘉庚文化区内的当地居民文化保护意识不高,普遍缺乏对文化资源足够的尊重,对文化资源造成了一定程度的伤害。其中最突出的表现是对具有历史价值和文化价值的民居的改造与破坏。另外,传统生活方式的改变使得嘉庚文化与渔村文化杂糅、共存的文化体系被打破,渔村文化的特征正逐步消亡。

2.文化区管理和治理主体多元。嘉庚文化区实行市、区、街道三级管理,以区、街道管理为主,由旅游局、文化局、集美学校委员会、集美大学等不同单位协调治理。这种管理与治理主体的多元性,存在着诸多弊端。如问题归属与权责划分复杂、文化区内治理经费来源和出处不明、协调沟通成本高,等等。

3.文化区旅游环境复杂。作为“开放式”景区的嘉庚文化区,大部分交通干道不在市政道路范围内,交管部门无法通过执法进行有效监管,造成了文化区内平日车辆无序停放,旅游旺季交通堵塞无人疏导的乱象。嘉庚文化区内景点与商业区之间缺乏规划,景点带动周边消费的能力有限,文化区内交通、住宿、餐饮、零售等消费链尚未发育成熟,商业结构和经营水平还处于低端和零散状态。

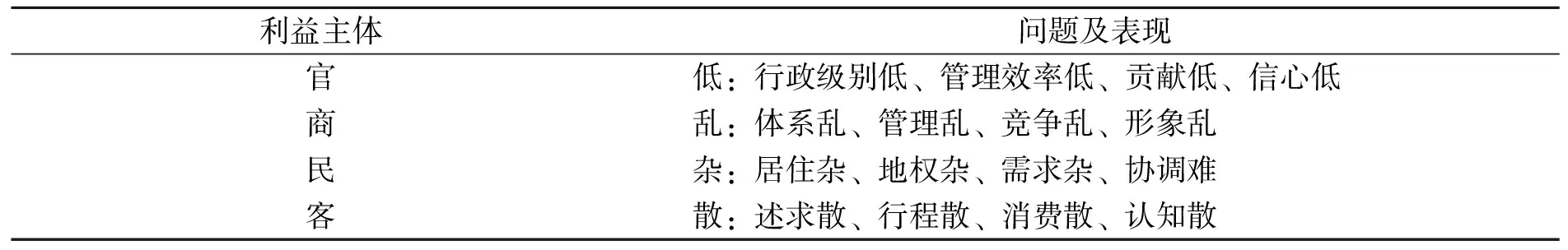

4.各利益群体内部问题凸显。长久积累与交互作用下,嘉庚文化区内的“官、商、民、客”四类利益关系群体凸显出“低、乱、杂、散”四大问题,具体表现如表1所示。

表1 嘉庚文化区各利益群体内部的问题及表现

上述这些问题一定程度上阻碍了嘉庚文化的健康发展,同时也对嘉庚文化产业化推进提出了挑战。

二、嘉庚文化产业化提升的路径与方法

文化资源挖掘、保护及实施产业化最核心的目标就是解决旅游项目的核心吸引力和盈利模式问题。为此,基于嘉庚文化的资源禀赋和旅游生态,笔者提出“3+4+5”的产业化提升模式。

(一)通过3种方法,最大限度地挖掘嘉庚文化资源

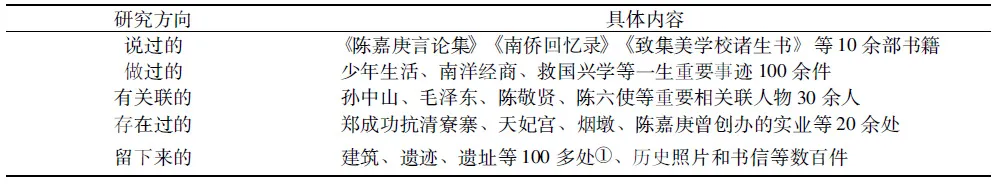

1.先做“加法”找“边界”,穷尽式地搜集嘉庚文化资源。只有真正了解陈嘉庚先生,才能更好地挖掘嘉庚文化,因此“细读嘉庚、读懂嘉庚、读透嘉庚”成为前期研究工作的重心。具体可围绕陈嘉庚先生“说过的、做过的、有关系的、存在过的、留下来的”这5个研究方向,以做“加法”的形式,最大限度地探寻嘉庚文化资源的外沿,穷尽地搜集嘉庚文化资源载体。目前,笔者搜集到的具体资料如表2所示。

表2 嘉庚文化的研究方向与内容

①从1913年秋集美学校的第一幢建筑物———集美小学木质校舍落成,到1962年秋“归来堂”(这是陈嘉庚生前亲自规划筹建的最后一幢建筑物)竣工,50年中他为故乡厦门留下的建筑物达100处以上。

注:存在过的所指是与陈嘉庚生活环境有密切联系、对嘉庚文化的形成有重大影响和文化价值的相关记载。

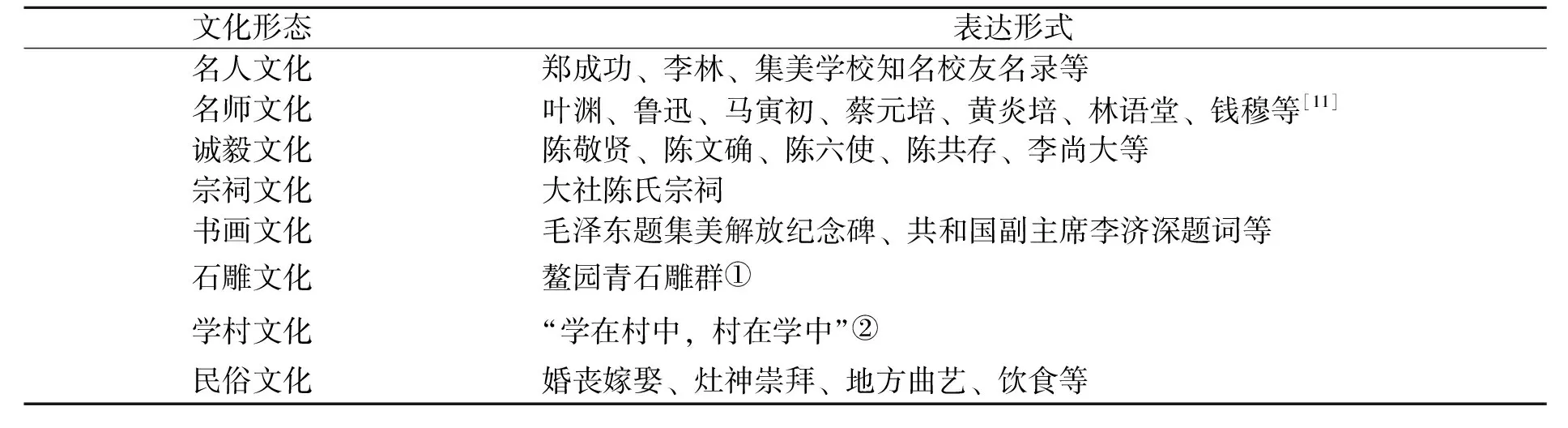

2.再做“减法”寻“特色”,构建嘉庚文化生态体系。相对第一点的“放”,这一点重点强调“收”。即对搜集、挖掘到的材料,以“减法”方式进行“筛选”,逐步提炼出“现实存在的、较难复制的、厦门独有的、中国稀缺的”材料,并采用聚类分析法,凝练塑造成具体的文化类别,聚焦“特色”,为进一步提炼嘉庚文化的核心体系做好铺垫。这部分工作犹如文化的“寻根”,主要是探究嘉庚文化的成长环境和土壤,构建嘉庚文化的共生体系(表3)。嘉庚文化的共生体系既对嘉庚文化的生长起到了滋养和补给作用,又与嘉庚文化和谐共生。

表3 嘉庚文化的共生体系

①爱国文化是陈嘉庚文化体系中浓墨重彩的一笔,嘉庚文化区内的三园三馆(鳌园、归来园、李林园、陈嘉庚故居纪念馆、李林纪念馆、校史展览馆)已成为常年对游客开放的爱国主义教育和思想品德教育的爱国文化传播基地。另外,还以倡议建设福建第一条铁路(鹰厦铁路)等为具体表现。

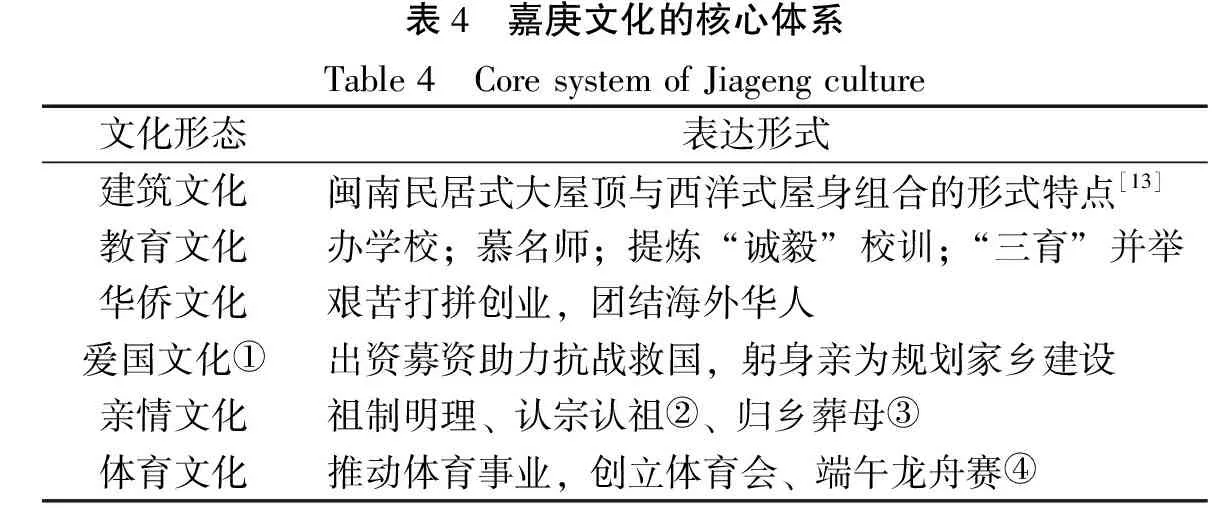

在嘉庚文化共生体系的基础上进一步用“特色”诉求,准确地找到嘉庚文化最具代表性的符号和语言,并浓缩、提炼嘉庚文化的核心特征,构建嘉庚文化的核心体系(表4)。这部分工作好比文化的“找魂”[12]。

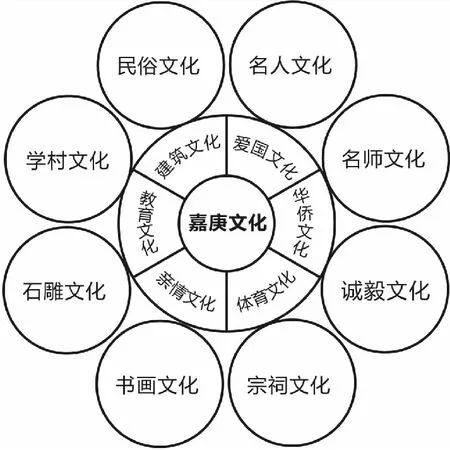

图1 嘉庚文化生态体系模型Fig. 1 Ecological system model of Jiageng culture

嘉庚文化的“核心体系”与“共生体系”共同构成了嘉庚文化的生态体系模型(图1)。模型中两个体系的内外支撑与联系、耦合与互动的关系,既有利于进一步研究嘉庚文化,挖掘嘉庚文化的价值,又释放了嘉庚文化的边际效应,扩大了文化接触面。同时,通过文化间的渗透,为寻找承载文化内涵的产品与服务,以及创新、创意手段的介入提供了更多的切入点。

面对这样的“文化集合”,“创意”所需要做的工作,就是将现实元素与这些“文化集合”产生碰撞。从资源、手段、载体3个层面,将文化、创意、产品、体验4个方面有效地统一整合,从而在景区策划、规划中,在推动具有文化特色的创意产品中,在体现文化精神和文化观念价值的服务配套以及服务产品中,形成“虽为人做,犹若天成”的自然之效、震撼之效和厚重之效。

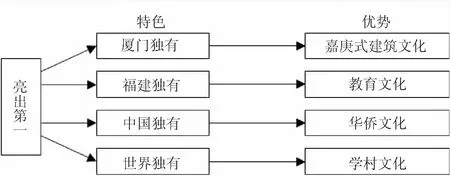

图2 “亮出第一”途径下特色与优势的转换路径Fig. 2 Characteristics of “showing the first” as advantages

3.后做“乘法”显“优势”,放大嘉庚文化特色。发挥“特色”资源与文化对接的“乘数效应”,将嘉庚文化区的“优势”放大,强化嘉庚文化区核心的竞争力。通过“亮出第一”“串起关联”“形成记忆”“铸造经典”这4条途径将“特色”转换为“优势”,通过优势树立嘉庚文化品牌的价值与核心竞争力。面对文化资源零散和无序状态的问题,用“串起关联”的途径将众多点状的“文化碎片”串联成“文化带”,带与带之间交织、穿插铺开“文化网”,以体验“形成记忆”,用时间“铸造经典”。图2是“亮出第一”

途径下特色与优势的转换路径。

(二)通过4个手段,推进文化资源向文化价值的有效转换

1.再发现:看到“存在”的价值。嘉庚文化旅游发展中有着不少好的标杆,涌现过一批非常具有市场前景和推广价值的文化创意项目和文化创意产品,但缺乏总结和推广。提出“再发现”,一方面是要通过回顾,发现文化资源挖掘过程中被时间所掩盖的有价值的线索;另一方面,是要用发展和与时俱进的眼光审视嘉庚文化所拥有的内涵,多角度,多维度地再次审视嘉庚文化区的文化资源。“再丰富的文化资源并不天然就是文化产品和产业成果,它必须经过合理的产业化开发和有效的市场化运作才能转化为文化资本和文化产品”[14]。

2.再挖掘:找到另一种“存在”。着眼于当下,应珍视人文,挖掘嘉庚文化旅游的多重给养;应尊重历史,挖掘嘉庚文化时间积淀的价值;应树立标杆,挖掘嘉庚文化实践检验的经验;应跨越时空,挖掘嘉庚文化弥足珍贵的资源。通过这4种挖掘,着力寻找既定物质和文化形态中尚存产业化可行性的地方。从无形文化资源转化方式来看,由浅及深有3种类型:一是将无形文化资源通过某种途径进行物化,二是与第二产业、第一产业融合,三是与服务业融合。[15]无论是有形文化还是无形文化,都应在融合的同时寻找创意,提炼创意,表达创意,如此才能顺应嘉庚文化资源产业化转化的要求。

3.再定位:选择明天的“存在”。着眼于未来,通过主题定位,打造核心竞争力;通过形象定位,塑造品牌吸引力;通过目标定位,集中突破爆发力;通过功能定位,提升旅游牵引力。这4个再定位举措共同发力,设定好嘉庚文化区的未来成长方向。同时,为嘉庚文化未来的产业化成长制定相应措施,从嘉庚文化的核心竞争力的体现、整体形象包装、消费市场定位、文化产品的定位、消费形式和体验形式的设计等众多方面合力突围,以保护和监督嘉庚文化区的健康发展。

4.再创意:改变“存在”的方向。通过创意历史、创意文化、创意体验、创意经济4点策略为未来的文化“存在”精心设定发展的方向。他山之石,可以为嘉庚文化注入新的表现方式和活力。借用其他文化、艺术传播方式和手段,“柔化”文化获取的通道。最关键的是在文化传播和获取之间找到新的创意形式,有效地抓住文化旅游的兴奋点。文化旅游的营销手段应迎合主流生活方式,用互联网思维改变传统旅游仅靠口碑传播的不足,积极地摸索消费者的兴趣点。文化不能束之庙堂,需要贴近生活,靠近体验,只有“接地气”才能“润物细无声”地影响受众。

(三)通过5个策略,推进嘉庚文化的产业化发展

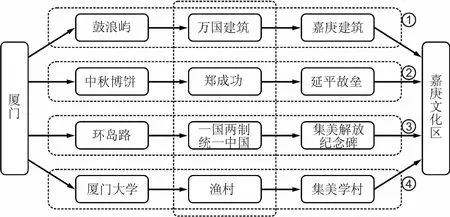

1.首先解决人流导向的核心问题。据统计,来厦门旅游的游客大部分都会选择鼓浪屿、环岛路、厦门大学等标志性游览目的地,而嘉庚文化区则是游客的非必要选择,这在一定程度上阻碍了嘉庚文化的产业化推进。造成这种情况最主要的原因是厦门岛内旅游资源和嘉庚文化区旅游资源未形成有效的对接。因此,需要提炼两地之间关键的关系要素,架起对接、互动的桥梁。游览中抓住厦门旅游资源和嘉庚文化区之间的线索,找出隐含其中的联系,建立中间桥梁,并有意识地强化这种联系,释放深度旅游的信号,进一步激发游客游览的好奇心,凸显导向作用。如人们一谈到厦门最具地域文化特征的民俗活动“中秋博饼”,一定会提到郑成功,而郑成功曾经在集美练兵,建抗倭寮寨,留下了当时抗倭的炮台——延平故垒*明永历帝朱由榔于永历三年(1648)至十二年(1657),先后封郑成功为“延平公”“延平郡王”“延平郡王招讨大将军”和“延平王”。延平故垒今留存于集美中学高中部东南角。,如此,通过郑成功这个中间“桥梁”将游客导向嘉庚文化区。这种区域间的“架桥沟通”既是文化的穿插,又是文化的创意。厦门岛与嘉庚文化区的主要关联要素与路线设计如图3所示。

2.发挥法规、政策的强制效用。以嘉庚式建筑为例,对反映嘉庚文化最具代表性的建筑物保护,首先要利用立法划定保护范围;其次需要制定相关保护政策与措施,防范外力或人为的侵害。近年来嘉庚文化区内的大社片区私房改造乱象环生。巷、道、绿化区等公共空间的侵占,建筑外观及内部结构的改变,使得一批散落在嘉庚文化区周围,具有一定历史价值和文物价值的民居遭到严重破坏,对嘉庚文化区的历史记忆和文化生态带来了无法挽回的损失。利用立法划定保护范围是嘉庚文化物化资源保护的重要内容。2000年1月13日,厦门市第十一届人民代表大会常务委员会第22次会议通过《厦门经济特区鼓浪屿历史风貌建筑保护条例》,这是一个政府主动参与文化资源保护的标志性举措,收到明显成效。申请文化遗产及文物保护单位的方式同样是取得官方重视的有效举措。集美区域文化品牌的形成是一个多角度、逐步构建的过程,可以借鉴城市品牌的概念[16],像产品和服务一样,将嘉庚文化区打造成为具有独特地域特征的品牌。

图3 厦门岛与嘉庚文化区的关联要素与路线设计

注:①为建筑游览导向线;②为民俗游览导向线;③为风光游览导向线;④为人文游览导向线。

3.调动民间参与积极性,合理利用民间资金。文化资源保护的“新常态”应该是积极主动地发挥文化区域内民间资源的力量。集美本土文化企业更熟悉嘉庚文化、更懂嘉庚文化、更爱嘉庚文化,对参与嘉庚文化旅游开发充满热情,应充分调动这部分力量。另外,还可充分调动集美学村的大学生资源,动员他们利用业余时间担当文化向导和志愿者,参与文化区内开展的公共服务与文化活动。随着闽台互动的日益频繁和深入,可借助集美学校委员会在海峡两地的号召力和影响力,呼吁华人、华侨支持嘉庚文化区建设;可妥善利用各种渠道的教育赞助和民间投资,有效推进赞助项目、投资项目的落地;可充分调动大社陈氏宗亲会的社会影响力,进一步为嘉庚文化区的提升和繁荣作出贡献。

4.规划和引导业态成长,营造文化创新氛围。基于嘉庚文化资源链、价值链,嫁接、融合、聚集一些传统和现代产业,并进行辐射、延伸、扩展和创新,构建嘉庚文化创意产业集群。所谓文化创意产业集群,就是“在文化创意产业领域,由众多独立又相互关联的文化创意企业以及相关支撑机构,依据专业化分工和协作关系建立起来的,并在一定区域集聚而形成的产业组织。”[17]在嘉庚文化资源价值的感召下,将教育、出版、影视、数字媒体、手工艺、服装、音乐、表演等多种可融合产业聚拢,以互联网、信息、媒体技术作为支撑,通过活动、展览、发布会、文化节等形式周期性推动,带动餐饮、民宿、旅游纪念品业态发展,营造文化区内创新氛围,从而形成一个嘉庚文化创作与创意生产的聚集地,推动业态规划和嘉庚文化区文化生态体系的有效对接。

5.重视创意人才培养,积极发挥创意人才的作用。嘉庚文化区附近,聚集了厦门理工学院、集美大学、华侨大学、福建师范大学厦门工艺美术学院等一批高校,这些高校都拥有与文化创意相关的专业设置,培养了一定数量和具备创新、创意意识的人才,能够为嘉庚文化创意产业的发展提供智力支撑。高校具有学科、专业和产业合作优势,能够为文化创意产业搭建起良好的交流、合作、创业、创新平台。集美区的高校应该担当起为文化创意产业服务的重任,致力于优秀文化创意人才尤其是具有嘉庚文化底蕴人才的培养,搭好创意文化产品孵化的温床。

三、结语

文化是重要的“软实力”。一个国家的崛起,从根本上说,在于它的综合国力的全面提升,特别是“软实力”的提升。在缺乏对现有文化资源价值的重视与保护,忽略了对文化资源价值的现实关怀和客观评价的情况下,谈论文化产业化无异于自说自话,毫无实际价值可言。未来,嘉庚文化的产业化需要进一步借助产业环境营造、业态规划、产品提炼、艺术形式表现等各方合力,共同推动。

[1]贺来.超越“现实”的“现实关怀”:马克思哲学如何理解和关注现实?[J].哲学研究,2008(10):12-17.

[2]姚剑文.现实关怀·价值关怀·理论关怀:评《马克思恩格斯弱者权益保护思想》[J].东吴学术,2012(6):157-160.

[3]王希鹏,丁三青.主体文化自觉:马克思主义文化哲学的现实关怀[J].内蒙古社会科学:汉文版,2011(1):75-80.

[4]林德时.论嘉庚精神的基本内涵[J].江西社会科学,2000(6):56-59.

[5]沈哲琼.关于陈嘉庚精神教育的思考:以集美大学为例[J].集美大学学报:教育科学版,2011(4):84-87.

[6]杨国桢.陈嘉庚[M].北京:人民出版社,1987.

[7]夏敏.陈嘉庚的民俗观探微[J].集美大学学报:哲学社会科学版,1999(9):101-105.

[8]常跃中.嘉庚建筑与厦门文化资本刍议[J].装饰,2008(10):88-89.

[9]刘魁立.文化生态保护区问题刍议[J].浙江师范大学学报:社会科学版,2007(3):9-12.

[10]江日升.台湾外志[M].吴德铎,标校.上海:上海古籍出版社,1986.

[11]中共厦门市委党史研究室,集美校友总会,集美学校委员会编.集美学校校友名人录[M].北京:中央文献出版社,2000.

[12]新华网.温家宝、李长春参观中国非物质文化遗产专题展[EB/OL].(2007-06-09)[2015-01-26].http://news.xinhuanet.com/politics/2007-06/09/content_6220593.htm.

[13]常跃中.陈嘉庚建筑文化与城市区域品牌设计[J].美术研究,2006(1):112-115.

[14]姚伟钧.任晓飞,论中国文化资源产业化发展方略[J].湖北大学学报:哲学社会科学版,2010(7):88-92.

[15]王志标.传统文化资源产业化的路径分析[J].河南大学学报:社会科学版,2012(3):26-34.

[16]汪青云.城市品牌形象的传播与城市社会经济的发展,旅游市场研究[M].北京:经济管理出版社,2005.

[17]蒋三庚,张杰,王晓红.文化创意产业集群研究[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2010.

(责任编辑 马 诚)

Thoughts on Promoting Jiageng Cultural Sources as a Booming Industry

ZHENG Jing

(School of Design Art & Fashion Engineering,Xiamen University of Technology,Xiamen 361024,China)

Research has found overlapping administrative authority,and eroded cultural resources in Tan Kah-Kee culture area in Jimei and a “3+4+5” promotion strategy for using Jiageng cultural resources in a sustainable way is therefore raised,based on practical concern of philosophy.In the mode,three refers to three arithmetic methods-addition to expand cultural borders,subtraction to locate cultural characteristics,multiplication to rapidly increase cultural advantages,and the combining of all three to maximize the value behind the cultural resources.Four means the measures to implement of re-discovery,re-digging,re-positioning,and re-creation to facilitate the effective conversion of cultural resources to the cultural value,and finally,implement five policies of guiding people flow,making rules/regulations work,using non-governmental funds,building cultural environments and cultivating creative talents to promote Jiageng cultural sources as a booming industry.

cultural resources;Jiageng culture;practical concern;culture industry development

2015-03-23

2015-04-22

福建省教育厅社会科学研究项目(JAS14220)

郑晶(1982-)男,讲师,硕士,研究方向为时尚与创意文化产业。E-mail:zhengjing@xmut.edu.cn

G05

A

1673-4432(2015)02-0001-07