《红楼》说“阿”

——寻绎脂砚斋的蛛丝马迹

欧阳健

(福建师范大学,福建 福州350007)

《红楼》说“阿”

——寻绎脂砚斋的蛛丝马迹

欧阳健

(福建师范大学,福建 福州350007)

“阿”是吴方言,曹雪芹不喜用“阿”字,通部《红楼梦》无在人名前面缀“阿”字的习惯,己卯、庚辰两脂本出现的“阿荳”,应为后人所加;脂砚斋“阿凤”“阿经过否”“阿癐癐”等批语,表明他是在吴方言区出生或长期生活过的人,由此抽引推求,似可寻绎出其作伪的蛛丝马迹。

吴方言;《红楼梦》;脂砚斋

由《明清小说研究》编辑部、常州工学院人文社科学院联合主办的“中国古代小说与传统文化学术研讨会”,于2014年11月中旬在常州举行,主要议题有:“中国古代小说与伦理文化研究”“中国古代小说与宗教文化研究”“中国古代小说与民俗文化研究”“中国古代小说与吴文化研究”“中国古代小说与方言文化研究”“中国古代小说与其他文体研究”“中国古代小说与其他”等,每项都能做一厚本博士论文,自然是老朽难以胜任的;无奈,只好写一篇微观的文章——说说《红楼梦》中的“阿”。题目虽小,似乎与吴方言文化沾了一点边,又涉及一点版本学、辨伪学乃至侦察学,抽引而推求之,还能寻绎出阴伏的脂砚斋的蛛丝马迹,识者正之。

一、阿荳

曹雪芹好像不喜用“阿”字,除去挂在嘴边的“阿弥陀佛”,通部《红楼梦》用“阿”字不到10次,中有专用名词“阿房官”“阿胶”各1次,象声词“阿嘎”“阿哟”各1次,皆可置之不论。

另有“阿物儿”4次。《汉语大辞典》释义:“犹东西,对人的戏称或蔑称。”所举三例句,竟全是《红楼梦》的,计有第十九回李嬷嬷:“你们看袭人不知怎么样,那是我手里调理出来的毛丫头,什么阿物儿!”第四十二回贾母道:“我也老了,那里养不出那阿物儿来?’”第四十三回尤氏:“你这么个阿物儿,也忒行了大运了!”另有第五十八回大观园婆子:“你是什么阿物儿,跑了这里来胡闹!”“阿物儿”系北方土语,相当于“玩意儿”。四个例句程本与脂本完全一致,故向无别议。

唯在己卯、庚辰两脂本中,多出了一个“阿荳”,见第六十三回《寿怡红群芳开夜宴》,宝玉到栊翠庵投了帖子回来,见芳官梳了头,带了些花翠,忙命他改妆,将周围的短发剃了去,露出碧青头皮来,说:“芳官之名不好,竟改了男名才别致。”因又改作“雄奴”,芳官十分称心。宝玉怕人看出来,芳官笑道:“咱家现有几家土番,你就说我是小土番儿。”宝玉听了忙笑道:“既这等,再起个番名,叫作耶律雄奴,雄奴二音,又与匈妇相通,都是犬戎名姓,况且这两种人,自尧舜时便为中华之患,晋唐诸朝,深受其害。幸得咱们有福,生在当今之世,大舜之正裔,圣虞之功德仁孝,赫赫格天,同天地日月亿兆不朽,所以凡历朝中跳梁猖獗之小丑,到了如今,竟不用一干一戈,皆天使其拱手俯头,缘远来降,我们正该作践他们,为君父生色。”二人自为妥贴甚宜。下文写道:

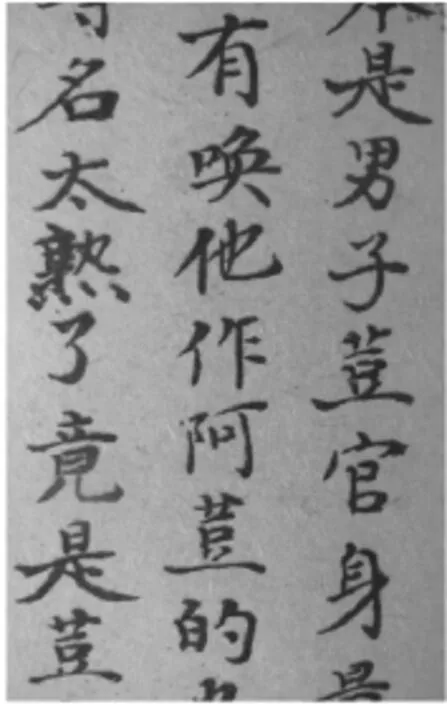

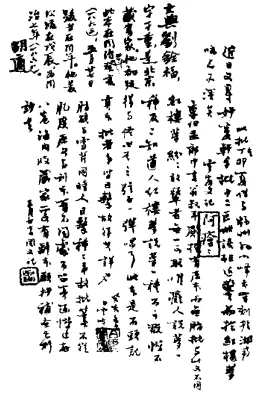

湘云素习憨戏异常,他也最喜武扮的,每每自己束銮带、穿摺袖,近见宝玉将芳官扮成男子,他已将葵官也扮了个小子。那葵官本是常刮剔短发,好便于面上粉墨油彩,手脚又伶便,打扮了又省一层手。李纨、探春见了也爱,便将宝琴的荳官也就命他打扮了一个小童,头上两个丫髻,短祆红鞋,只差了涂脸,便俨是戏上的一个琴童。湘云将葵官改了,换作“大英”,因他姓韦,便叫他做韦大英,方向自己的意思,暗有“惟大英雄馀本色”之语,何必涂朱抹粉,本是男子。荳官身量年纪皆极小,又极鬼灵,故曰荳官;园中人也有唤他作“阿荳”的,也有唤他作“炒荳子”的。(见图1)

图1

芳官改名之千字异文,涉及“两大版本系统”的先后优劣,历来意见纷纭。俞平伯1923年作《红楼梦辨》,就“高本”(即程本)“戚本”(即有正本)作大体比较,指出:“芳官改名耶律雄奴这一件事,高本全然没有,在宝玉投帖给妙玉以后,便紧接着平儿还席的事。戚本却在这里,插入一节不伦不类的文字。……这竟全是些梦话,不但全失宝玉底口吻,神情,而且文词十分恶劣,令人作呕。即看文章前后气势,也万万不能插入这一节古怪文字。但戚本何以要增添这么多的梦话?这不会是传钞之误,我以为是有意添入的。”推测:“以作者底身世,环境,及所处的时代而论,绝不容易发生民族思想。即使是有的,在当时森严的文禁之下,也决不会写得如此拙劣。我以这三层揣想,宁认高本为较近真相的,戚本所作是经过后人改窜的。……这数节文字底插入,似在高本刊行之后,我疑心竟许是有正书局印行时所加入的。因为戚本出世底年代,正当民国元年;这时候,民族思想正弥漫于社会,有正书局底老板,或者竟想以此博利,也未可知。”这“三层揣想”,开启了质疑有正本为“后人改窜”的端倪。依此思路,还可找出更多的纰缪:

1.《红楼梦》叙事特点是:无朝代年纪可考,并无大贤大忠、理朝廷治风俗的善政,绝不坐实作者时代的政治风习;此段写宝玉命芳官改装,“将周围的短发剃了去,露出碧青头皮来”,且说“如今四海宾服,八方宁静,千载百载不用武备,咱们虽一戏一笑,也该称颂,方不负坐享太平了”,显违全书要旨。

2.宝玉思想的核心是:“天地灵淑之气只钟于女儿,男儿们不过是些渣滓浊沫而已”,“女儿是水做的骨肉,男人是泥做的骨肉,我见了女儿便清爽,见了男子便觉浊臭逼人”,岂有将心爱的女儿改扮男子,又改了番名加以作践之理?

3.《红楼梦》共写了975人,有姓名称谓的732人,无姓名称谓的243人,除本段外,有正本、脂本都没有芳官所说的“土番”。《汉语大辞典》“土番”释义:“犹土著,土人。指世居本地的人。含轻视意。薛福成《出使四国日记·光绪十七年二月初十》:‘罗马兵官有游历檀香山而返者,述及百年以前,檀香山各岛尚有土人四十万,自华民及欧人、美人来者日多,今土番人口仅存十分之一。’谭嗣同《仁学》二一:‘风化渐开,始有用贝代币者。今美洲土番,犹有螺殻钱,即中国古时之贝,可为风化初开之证。’”有正书局老板狄葆贤大约是读了薛福成的出使日记,看了《四郎探母》“站立宫门叫小番”(“耶律雄奴”正是辽代人名),才激发出杜撰“土番”异文的灵感。

在人名前面缀“阿”字为亲昵或轻藐之称呼,在汉魏时代就已出现,如阿娇(陈皇后)、阿瞒(曹操)、阿蒙(吕蒙)、阿咸(阮咸)、阿士(刘孝绰)之类;近代却成为吴粤方言之特征。既然曹雪芹无在人名前缀一“阿”字的习惯,唯一包含“阿荳”的文字为后人所加,应是确定无疑的。再说湘云、探春、宝琴是未嫁少女,李纨是守节之妇,岂能无忌惮将葵官、荳官扮成童子,让家中出现男人的身影?

二、阿凤

与曹雪芹不喜“阿”字不同,脂砚斋在批语中却频频前缀“阿”字,以示对某人的亲昵,用得最多的便是“阿凤”,计甲戌本72次,己卯本19次,庚辰本74次。

追根穷源地说,脂本有关“阿凤”的批语,亦源于有正本(戚本)。如甲戌本第七回,写凤姐已卸了妆,来见王夫人回说:“今儿甄家送了来的东西,我已收了。咱们送他的,趁着他家有年下进鲜的船回去,一并都交给他们带了去?”又道:“临安伯老太太生日的礼已经打点了,太太派谁送去?”侧批:

阿凤一生尖处。

王夫人道:“你瞧谁闲着,不管打发两个女人去就完了,又当什么正紧事问我。”夹批:

虚描二事,真真千头万绪,纸上虽一回两回中,或有不能写到阿凤之事,然亦有阿凤在彼处手忙心忙矣,观此回可知。

“阿凤一生尖处”,有正本作“阿凤一生奸处”,甲戌本误“奸”为“尖”,显系同音而误;“虚描二事”,有正本作“虚描一事”,前文已将甄家送礼之事落实,“虚描”者唯给临安伯老太太送礼一事。可见是石印于宣统三年(1911年)的有正本在先,1927年出现的甲戌本不过照抄而已。

有正本的批语,是狄葆贤为“国初秘本原本红楼梦”张目,“请著名小说家加以批评”,以招徕读者的。所谓“著名小说家”,自是上海文化界人士,因图高稿酬而为之效力的。但时间紧迫,对《红楼梦》只能是“浅阅读”,便将目光集中于最令人注目的凤姐。既自命为“著名小说家”,必要发一番与众不同的高论,如第六十八回回后总批:“人谓闹宁国府一节,极凶猛;赚尤二姐一节,极和霭(蔼)。吾谓闹宁国府,情有可恕;赚尤二姐,法不容诛。闹宁国府,声声是泪;赚尤二姐,字字皆锋。”就是为了反驳以凤姐为“泼悍”“凶猛”的观点的。身居上海滩闹市的“小说家”,又有其油滑的一面,出于个人的趣味,强化了对凤姐的回护、欣赏,不时用“阿凤”的昵称来掩盖内涵的贫乏,诸如“写出阿凤勤劳冗杂”,“写得阿凤乖滑伶俐”,“阿凤利害处正在此”,“阿凤真好才情”,“总写阿凤聪明中的痴人”,“阿凤有才处全在择人”,等等。虽然有时也说“阿凤欺人如此”,“阿凤真真可畏可恶”,“一段收拾过阿凤心机胆量,真与雨村是对乱世之奸雄”,但强调是作品结构的需要:“此等处写阿凤之放纵,是为后回伏线”,“又伏下文,非独为阿凤之威势,费此一段笔墨”。

后来出现的脂本,强化了称“阿凤”的势头,“好阿凤”“真好阿凤”的赞词,情不自禁地出于笔下。庚辰本第五十四回回前总批曰:

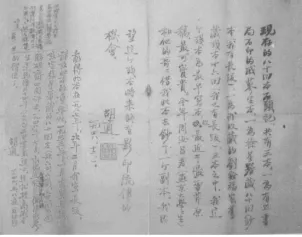

凤姐乃太君之要紧陪堂,今题“斑衣戏彩”,是作者酬我阿凤之劳,特贬贾珍、琏辈之无能耳。(见图2)

居然忘情地称作“我阿凤”了。评着评着,“著名小说家”渐渐忘记为“国初秘本原本红楼梦”张目的使命,开始和“看官”交流起来。如甲戌本第六回“刘姥姥一进荣国府”,在文中“凤姐笑道”行侧,先后批下“二笑”,“三笑”,“又一笑,凡五”,在“因笑止道”夹批道:

又一笑,凡六。自刘姥姥来,凡笑五次,写得阿凤乖滑伶俐,合眼如立在前。○若会说话之人,便听他说了,阿凤利害处正在此。○问看官:常有将挪移借贷已说明了,彼仍推聋妆哑,这人为阿凤若何?呵呵一笑。

又如第二十回写李嬷嬷大骂袭人,凤姐连哄带拉弄走了,众人拍手笑道:“亏这一阵风来,把个老婆子撮了去了。”庚辰本夹批道:

批书人也是这样说。看官将一部书中人一一想来,收拾文字非阿凤,俱有琐细引迹事。《石头记》得力处俱在此。

这样一来,就把与作者同时代人的身份,忘得一干二净了。

脂砚斋是何人?向有《枣窗闲笔》的其叔、周汝昌先生的其妻史湘云之说。请问,作者之叔、之妻,能径直呼为“好阿凤”“真好阿凤”“酬我阿凤”吗?

图2

甲戌本第七回《送宫花周瑞叹英莲》,写周瑞家的来送宫花,只听那边一阵笑声,却有贾琏的声音,房门响处,平儿拿着大铜盆出来,侧批道:

阅者试掩卷思之。

又夹批道:

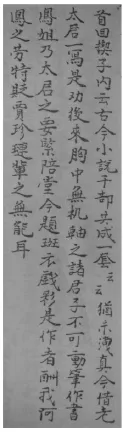

妙文奇想。阿凤之为人,岂有不着意于“风月”二字之理哉?若直以明笔写之,不但唐突阿凤声价,亦且无妙文可赏;若不写之,又万万不可。故只用柳藏鹦鹉语方知之法,略一皴染,不独文字有隐微,亦且不至污渎阿凤之英风俊骨。所谓此书无一不妙。(见图3)

又眉批道:

余素所藏仇十洲《幽窗听莺暗春图》,其心思笔墨,已是无双,今见此阿凤一传,则觉画工太板。

请问,“阿凤之为人,岂有不着意于‘风月’二字之理哉”这种肉麻下流的话语,能出自作者长辈之口吗?更不要说是“漫言红袖啼恨重,更有痴情抱恨长”的作者之妻了。

图3

三、阿癐癐

胡适将甲戌本“一直收藏了三十四年,经过许多人批评,才在1961年影印了一千五百部”(周策纵:《论〈红楼梦〉研究的基本态度》,《海外红学论集》第3页)。在《跋乾隆甲戌〈脂砚斋重评石头记〉影印本》中,方两次提到陶洙:“近年武进陶洙家又出来了一部《乾隆己卯(二十四年,一七六九)冬月脂砚斋四阅评本石头记》,……这个己卯本我没有见过。俞平伯的《脂砚斋红楼梦辑评》说,己卯本三十八回,其中二十九回是有脂评的。据说此本原是董康的藏书,后来归陶洙”“近年”云云,是模糊了时代概念。反正时过境迁,三十四年前的当事人多已不在,又有谁来追究呢?

《跋》文的第三段,除再次表白“我当时太疏忽,没有记下卖书人的姓名住址,没有和他通信,所以我完全不知道这部书在那最近几十年里的历史”外,重点是介绍甲戌本“原藏书人”刘铨福:

我只知道这部十六回的写本《石头记》在九十多年前是北京藏书世家刘铨福的藏书。开卷首叶有“刘铨畐子重印”、“子重”、“髣眉”三颗图章;第十三回首叶总评缺去大半叶,衬纸与原书接缝处印有“刘铨畐子重印”,又衬纸上印“砖祖斋”方印。第二十八回之后,有刘铨福自己写的四条短跋,印有“铨”、“福”、“白云吟客”、“阿癐癐”四种图章。“髣眉”可能是一位女人的印章?“阿癐癐”不是别号,是苏州话表示大惊奇的叹词,见于唐寅题《白日升天图》的一首白话诗:“只闻白日升天去,不见青天降下来。有朝一日天破了,大家齐喊‘阿癐癐’。”刘铨福刻这个图章,可以表示他的风趣。

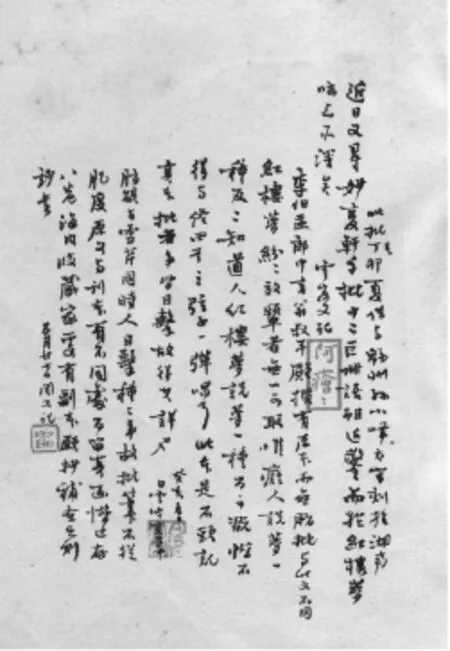

甲戌本第二十八回之后,确有署名“云客”之短跋:

近日又得妙复轩手批十二册,语虽近凿,而于《红楼梦》味之亦深矣。云客又记。(有“阿癐癐”印)(见图4)

图4

胡适注意到“云客”之短跋有“阿癐癐”印,并且正确地指出,“阿癐癐”不是刘铨福的别号,是苏州话表示大惊奇的叹词,其出处为唐六如(唐寅)题《列仙传》云:“但闻白日升天去。不见青天走下来。忽然一日天破了。大家都叫阿癐癐。”都是说对了的。癐,音wēi,《字汇补》:“影规切,音威,喊声也。”唐寅的典故,亦见于冯梦龙《古今小说》卷十三“张道陵七试赵昇”引:“‘但闻白日升天去,不见青天走下来。有朝一日天破了,人家都叫阿癐癐。’这四句诗乃国朝唐解元所作,是讥诮神仙之说不足为信。此乃戏谑之语。”“阿癐癐”为吴方言,亦见《隆平纪事》:“淮人寇江南,日于临阵之际齐声大喊‘阿癐癐’以助军威。”褚人获《坚瓠首集》卷之三《阿癐癐》:“吴俗小儿遇可羞事,必齐拍手叫‘阿癐癐’,不知所起。”类似“阿癐癐”的吴语,如“阿育喂”“啊哟癐”,至今还活在吴语区人民的口语中。

现在的问题是:刘铨福为什么要在短跋后加“阿癐癐”印呢?胡适的解释是“可以表示他的风趣”。据胡颂平《胡适之先生晚年谈话录》,1959年6月8日胡适以甲戌本作为中央研究院庆典展品,胡颂平即询问“阿癐癐”印章的含义,胡适回答:“唐寅有一首打油诗:‘但见白日升天去,不见白日落下来。倘若一天天破了,大家只有阿癐癐。’‘阿癐癐’是惊奇欢呼的声音。唐伯虎是个有名的人,所以他的打油诗也流传下来了。”无论是“表示风趣”还是“惊奇欢呼”,皆系牵强之说。难道说“妙复轩手批语虽近凿,而于《红楼梦》味之亦深矣”是可惊奇精神之事,还是可羞之事?

我们知道,方言只在局部地区流行,有很大的局限性;但它又是一个地方的全民语,使用者包括文化水平很低的人乃至文盲。对“外方人”来说,听一种陌生的方言,如听外语;而对本地人来说,特殊方言的韵味,会唤起会心的微笑。笔者到福州已近二十年,听福州话仍然如闻鸟语。王枝忠先生讲《闽都别记》方言之美,笔者只能唯唯而已。葛洪《抱朴子·钧世》云:“古书之多隐,未必昔人故欲难晓,或世异语变,或方言不同。”唐寅《阊门即事》诗云:“五更市买何曾绝?四远方言总不同。”刘铨福是顺天大兴人,道光二十八年(1848年)三月至咸丰元年(1851年)任直隶河间府肃宁县教谕,其后随父刘位坦去了湖南,同治六年(1866年)春任职刑部主事,同治九年(1869年)秋仍任该职(见hbcwhzal:《刘铨福的职衔》,http://blog.sina.com.cn/s/blog_4a45043a0100jy50. html)。可以断定:出生于北方,又未在吴语区生活过的刘铨福,绝对不懂“阿癐癐”的意思,甚至连“阿癐癐”都没有听过,在所谓“刘铨福”的跋后加盖“阿癐癐”印,完全是别有用心的造作。

还得回到1927年8月11日,胡适得到甲戌本后,立刻惊喜地写信告诉钱玄同:

近日收到一部乾隆甲戌抄本的脂砚斋重评《石头记》,只剩十六回,却是奇遇!批者为曹雪芹的本家,与雪芹是好朋友。其中墨评作于雪芹生时,朱批作于他死后。有许多处可以供史料。有一条说雪芹死于壬午除夕。此可以改正我的甲申说。敦诚的挽诗作于甲申(或编在甲申),在壬午除夕之后一年多。……又第十三回可卿之死,久成疑窦。此本上可以考见原回目本作“秦可卿淫丧天香楼”,后来全删去天香楼一节,约占全回三之一。今本尚留“又在天香楼上另设一坛(醮)”一句,其“天香楼”三字上不着天,下不着地,今始知为删削剩余之语。此外尚有许多可贵的材料,可以证明我与平伯、颉刚的主张。此为近来一大喜事,故远道奉告。

所谓“新红学”的基础,是胡适与俞平伯、顾颉刚共同奠定的。甲戌本的炮制者,为了迎合“新红学”的假设,不仅读过胡适的《红楼梦考证》,而且读过俞平伯的《红楼梦辨》。这样,所提供的“许多可贵的材料”,方可以证明胡适与平伯、颉刚的主张。所谓“平伯、颉刚的主张”,就是信中提到的“秦可卿淫丧天香楼”。此事明明是1921年5月18日《晶报》载臞蝯的《红楼佚话》,说秦可卿与贾珍私通,被婢撞见,羞愤自缢死; 1923年6月21日俞平伯作《红楼梦辨·论秦可卿之死》,以为婢即是宝珠和瑞珠:“若明写缢死,自不得不写其因;写其因,不得不暴其丑。而此则非作者所愿。但完全改易事迹致失其真,亦非作者之意。故处处旁敲侧击以明之,使作者虽不明言而读者于言外得求其言外微音。”1927年出现的甲戌本总批曰:“‘秦可卿淫丧天香楼’,作者用史笔也。老朽因有魂托凤姐贾家后事二件,嫡是安富尊荣坐享人能想得到处。其事虽未漏,其言其意则令人悲切感服。姑赦之,因命芹溪删去。”(见图5)胡适1928年2月12日撰《考证〈红楼梦〉的新材料》,说:“俞平伯在《红楼梦辨》里特立专章,讨论可卿之死。但顾颉刚引《红楼佚话》说有人见书中的焙茗,据他说,秦可卿与贾珍私通,被婢撞见,羞愤自缢而死。平伯深信此说,列举了许多证据,并且指秦氏的丫环瑞珠触柱而死,可见撞见奸情的便是瑞珠。现在平伯的结论都被我的脂本证明了。”(《胡适红楼梦研究论述全编》第169页)足以证明,甲戌本“秦可卿淫丧天香楼”的证据,也是“根据种种假设的理论造出种种条件逼出来”的。

事情还没有完。“尊薛抑林”与“尊林抑薛”是旧红学争论的焦点之一,俞平伯1923年出版的《红楼梦辨》,提出了著名的“钗黛合一”论:“书中钗黛每每并提,若两峰对峙、双水分流,各尽其妙,莫能相下。必如此,方极情场之盛;必如此,方尽文意之妙。”董康1934年尝阅脂砚斋注,中言“林薛属一人”,庚辰本四十二回回前总批曰:“钗、玉名虽二个,人却一身”,“故写是回,使二人合而为一”,不正是拾了俞平伯的牙慧么?

吴方言“阿癐癐”,因唐伯虎而出名;俞平伯的《红楼梦辨》第十五章,恰题《唐六如与林黛玉》,开头道:

读者看了这个标题,想没有一个不要笑的,以为我大约是在那边大发精神病了。现在姑且让我慢慢的将这大谎圆上,读者且勿先去笑着。

图5

下面讨论《红楼梦》黛玉葬花,系受古人底暗示而来,不是“空中楼阁”、“平地楼台”,且举《六如居士外集》卷二为例:

唐子畏居桃花庵。轩前庭半亩,多种牡丹花,开时邀文征仲、祝枝山赋诗浮白其下,弥朝浃夕,有时大叫痛哭。至花落,遣小伻一一细拾,盛以锦囊,葬于药栏东畔,作落花诗送之。

分析道:

未有林黛玉底葬花,先有唐六如底葬花;且其神情亦复相同。唐六如大叫痛哭,林黛玉有呜咽之声,哭得好不伤心。唐六如以锦囊盛花,林黛玉便有纱囊、绢袋。唐六如葬花于药栏东畔,林黛玉说:“那畸角上,我有一个花冢。”如依蔡孑民底三法之一(轶事可征),那么,何必朱竹垞,唐六如岂不可以做黛玉底前身?

但我们既不敢如此傅会、武断,又不能把这两事,解作偶合的情况,便不得不作下列的两种假定:(1)黛玉底葬花,系受唐六如底暗示。(2)雪芹写黛玉葬花事,系受唐六如底暗示。依全书底态度看,似乎第一假定较近真一点。黛玉是无书不读的人,尽有受唐六如影响底可能性。

“胡星垣”别出心裁加盖的“阿癐癐”印章,就是为了“印证”俞平伯关于唐寅与《红楼梦》的假设。可以看出,为了研读胡适和俞平伯的书,是下了多大的功夫!

如果我们注意到,甲戌本上刘铨福的五条跋语,违背了古人先右后左、竖行书写的惯例,就会有更大的发现:时间较早的“癸亥(1863年)春日白云吟客笔”一条和“五月廿七日阅又记”一条,局促于纸页之左方,天头留得极宽;未署时间的一条:“李伯孟郎中言翁叔平殿撰有原本而无脂批,与此文不同”,写在纸页当中偏右,下端又低下去四五字;反倒是最后写的跋语(1868年)写在纸页的右方,中间的一条,上端又高出四字的位置,致使由同一人在同一纸页上所写的五条跋语,构成了一个“山”字形,给人一种极为别拗的感觉。但一旦配上胡适在左侧跋语天头上所加的朱批——“大兴刘铨福,字子重,是北京藏书家,他初跋此本在同治二年(一八六三),五月廿七日跋当在同年。他长跋在戊辰,为同治七年(一八六八)。胡适”,一下子就显得布局得宜,浑然一体了(见图6、图7)。

图6

图7

如果我们再注意到,刘铨福的题跋是写在自备的纸页上,从冯其庸先生所摄“甲戌本封面及胡适题字”照片看,纸页A、B两面上的纵、横折合痕迹十分清晰,这是多年折叠夹藏的证明,表明在另纸上所写跋语,是后来方装订到甲戌本后面的(见图8)。

图8

——于是就会恍然大悟:胡适深知“完全不知道这部书在那最近几十年里的历史”,在学术界是通不过的;“卖书人”于是建议请出刘铨福来,拉上孙桐生为甲戌本“几十年里的历史”作证。胡适只得欣然同意,便由买主转化成了共谋,上面两条就是铁证。从这个角度看,“卖书人”就绝对不可能是没有文化的鼓担货郎,而是极有心计的、操着地道吴方言的“每一位对《石头记》抄本流传较为熟悉的人都会想到的重要人物”——陶洙了。胡适向以为文迅捷著称,1920年12月4日与14日,汪孟邹两次写信给胡适,请他为排印的《红楼梦》写序,胡适不足一月即写成《红楼梦考证》;而得到甲戌本后,即写信告诉钱玄同这个天大的喜事,《考证〈红楼梦〉的新材料》却延宕到1928年2月12~16日方动笔,皆为布置未妥之故,其间的秘密,绝非外人所能得知。一生勤写日记的胡适,竟忍痛抽毁了1927年5月11日至1928年11月28日的全部日记,难道还有别的更合理的解释么?

与胡适协同作弊不同,俞平伯对甲戌本的“证实”,却保持了清醒的态度。他在1931年6月19日所写的《脂砚斋评〈石头记〉残本跋》中说:“此书之价值亦有可商榷者,其非脂评原本乃由后人过录”,“又凡朱笔所录是否均出于一人之手,抑经后人附益,亦属难定。其中有许多极关紧要之评,却也有全没相干的,翻览即可见。例如‘可卿淫丧天香楼’,固余之前说,得此益成为定论矣;然第十三回(页三)于宝玉闻秦氏之死,有夹评曰,‘宝玉早已看定可继家务事者可卿也,今闻死了,大失所望,急火攻心,焉得不有此血,为玉一叹。’此不但违反上述之观点,且与全书之说宝玉亦属乖谬,岂亦出脂斋手乎?是不可解。”至于“阿癐癐”印章,他连提都没有提一下。实际上,作为苏州人的俞平伯,倒是比安徽人的胡适,对此更有方言的敏感与直觉的。

俞平伯关于脂批中“有许多极关紧要之评,却也有全没相干的”的判断,为揭开脂砚斋迷雾提供了一把钥匙。我们指脂砚斋的作伪,首先是指为了迎合胡适“大胆假设”的需要所炮制的几条“极关紧要之评”,如“壬午除夕,书未成,芹为泪尽而逝”,“‘秦可卿淫丧天香楼’,作者用史笔也”等等,这只有具备相当水准、且仔细研读了胡适与俞平伯书的人才有可能;就满足胡适考证的需要来说,有几条能“证实”假设的“关键性证据”,其实已经足够了。但一本堂堂《脂砚斋重评石头记》,仅光秃秃的十几条批语,难免被人识破真相。最好的办法,是让它们淹没在批语群中。于是狄葆贤请人写出一大堆“全没相干”之评的有正本,便适应了炮制者的需要。为显示其“古本”的特点,又对刻本进行增删改补,制造若干明显的“异文”以欺蒙读者。如此而已,岂有他哉!

(待续)

责任编辑:庄亚华

I206

A

1673-0887(2015)01-0021-08

10.3969/j.issn.1673-0887.2015.01.005

2014-12-03

欧阳健(1941— ),男,教授。