江南风景旧曾谙

邢宇皓

若不是闹剧,便是悲剧。在丧乱年代,人生没有第三种选择。

魏晋时代,英雄如曹孟德,仍不免“绕树三匝,何枝可依”的悲凉,更何况那些身如蓬草的飘零士人。

魏晋整整两百年间,士人阶层经历过三次大规模的南渡北徙——汉末乱世,部分士人向相对安稳的江东集聚;三国归晋,东吴才俊被新政权征召北上;永嘉之乱,江北名门不得不避乱江南。

第一次流徙,促成了文化江南与江南士人的双重崛起;而后两次,则唤醒了“江南”意识在士人心中的萌发。从此,江南风物,不再是物化的存在,而是乡愁,是士人逃离险恶世道的避风港,是他们安顿心灵的乌托邦。

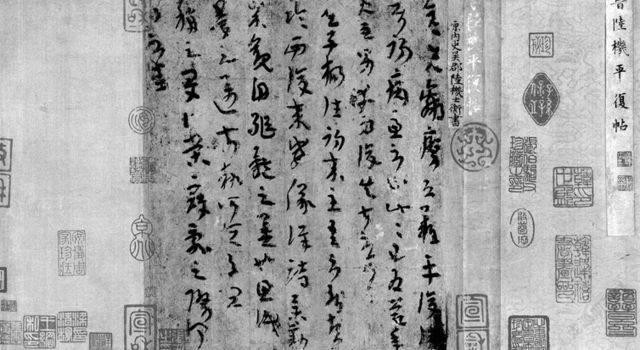

太康末年,江东名门子弟陆机偕兄弟应诏北上,这一年,正是东吴灭亡的第十个年头。十年蛰伏,陆机也刚刚年届三十,却以文章“天才秀逸,辞藻宏丽”而名满天下,成为江南士林的新一代领袖。

陆氏兄弟入洛,一时名动京师,但“南人”的身份,很快让他们感受到屈辱的煎熬。

因为带着“吴楚之音”,他们被认为是乡巴佬;因为是“亡余之人”,他们备感荣耀的父祖,被他人粗鲁地直呼其名;甚至,连一食一饭,也被当作嘲讽的对象。

《世说新语》记载,陆机拜访晋武帝司马炎的女婿王济,王济“前置数斛羊酪,指以示陆曰:‘卿江东何以敌此?’”如此倨傲,哪里是在切磋美食,分明便是挑衅。陆机从容对答:“有千里莼羹,但未下盐豉耳!”“千里”“未下”是江南莼菜、豆豉的产区地名,嵌入句中,浑然天成又别有一番风雅,至于以士人的清淡回击土豪的腴肥,更是语带双关,可谓绵里藏针。

莼羹,江南佳肴。《齐民要术》品评:“诸菜中,莼为第一”,“其性逐水而滑,惟吴越人喜食之”。

然而,陆机的对答固然机敏,但他对“莼”的参悟尚远不如同时代的张翰。

同样以东吴子弟身份出仕晋廷的张翰,任职齐王麾下。据《世说新语》记载,张翰“在洛,见秋风起,因思吴中莼菜羹、鲈鱼脍,曰:‘人生贵得适意尔,何能羁宦数千里以要名爵!’遂命驾便归。”

按《齐民要术》的说法,“四月莼生,茎而未叶,名作雉尾莼。第一作肥羹。叶舒长足,名曰丝莼。五月六月用丝莼,入七月尽。九月十月内不中食,莼有蜗虫着故也。虫甚细微,与莼一体,不可识别,食之损人。”丝莼的“丝”与“思”谐音,因为张翰的这个典故,从此,多了一层思乡盼归的意蕴。

只因秋风乍起,美食莼羹的季节即将过去,竟然匆匆挂冠归去。世人只道张翰是美食家中的美食家,甚至相劝:“卿乃可纵适一时,独不为身后名邪?”直到不久后,齐王兵败被杀,大家才恍然大悟,“时人皆谓为见机”。

其实,说张翰善于“见机”,实在是看低了他的大智慧。张翰此去,终身不复出仕。因为他知道,当时的宦海绝不是他的容身之所。

陆、张二人,同是江南名士,都知晓莼羹的美味,也有同样的乡愁。然而,和陆机不同,张翰显然更悟出了莼的品性——“莼,宜净洁,不耐污,粪秽入池即死矣”——像极了士人。

在污浊的世界里,张翰及时抽身而退,而陆机全身投入政治漩涡,终于没能逃脱被诛杀的命运。后人评价,曲意结交权贵,是陆机个人品性的污点,但是,谁又能说,“太康之英”的陨落,不是一种制度性的伤痛?

举世皆浊,即便不能成为傲雪迎霜的郁郁劲松,或是出淤泥而不染的青莲,哪怕只做遗世独洁的丝莼,同样难能可贵,仍不失魏晋士人风骨。

史书记载,张翰最后是因母亲去世,伤心过度而死。至孝,似乎与世人对他的看法大相径庭。在人们眼中,张翰堪与曹魏时代的阮籍比肩,都是狂放不羁的社会另类。有谁知道,岂止张、阮,魏晋士人之狂,大多只是行为上的佯狂,在内心深处,是坚守儒家人格与世不遇的愤懑。

在中国历史上,美食往往是贤孝的引子,比如孔融让梨、陆绩怀橘。

《晋书》记载了另外一个孝子与美食的故事。陶侃在寻阳当分管捕鱼的小官时,曾把捕来的鱼做成鱼鮓,装了一坛送给母亲。陶母见了,不但把鱼鮓原封退回,还修书责备道:“尔为吏,以官物遗我,非惟不能益吾,乃以增吾忧矣。”

鱼鮓是什么?《齐民要术》中有详细记录——先将鲤鱼切片,撒盐,去水,然后平铺在瓮底,上面加一层拌有茱萸、桔皮与酒的米饭。像这样鱼、饭层叠累加,最后以箬叶封住瓮口腌制而成。

如此看,陶侃自做的鱼鮓,虽是美食,却并没有多么贵重,纯然是一片孝心。但越是如此,陶母还鮓遗书,更加令人肃然起敬。

美食,于陶母,是教子廉政的现身说法;而对另一些人,则被视为攀龙附凤的登云梯。《梁书·孙廉传》载,“凡贵要每食,廉必日进滋旨,皆手自煎调,不辞勤剧,遂得为列卿,御史中丞,晋陵、吴兴太守。”

善于烹调、勤于巴结,固然可以让孙廉成功上位,然而,却因此在史书上留下“便辟巧宦”四字定评,千古之后,到底是喜是悲?

永嘉之乱,“俄而洛京倾覆,中州士女避乱江左者十六七”。国家命运面临抉择,正是士人一展身手的契机。但很快,现实就展露出冰冷的一面——东晋政权对外偏安一隅,对内倾轧加剧,所谓勠力王室、克复神州不过是空谈而已。这让士人失望而恐惧,更加分化走向两个极端——或在物质上穷奢极欲,或在精神上游戏人生。

《世说新语》中记载王恭(王孝伯)的三段话,最能袒露士人心态的变化。

王孝伯问王大:“阮籍何如司马相如?”王大曰:“阮籍胸中垒块,故须酒浇之。”

王孝伯在京,行散至其弟王睹户前,问:“古诗中何句为最?”睹思未答。孝伯咏:“‘所遇无故物,焉得不速老?’此句为佳。”

王孝伯言:“名士不必须奇才,但使常得无事,痛饮酒,熟读《离骚》,便可称名士。”

从心有郁结,到感慨无常,再到自甘流俗,此时的酣畅豪饮,已经不仅是逃避现实的手段,甚至成了活着的目的。正话反说,看似潇洒,实则是最深沉的悲哀。

各种花样翻新由此诞生。《裴子语林》记载,“羊稚舒冬月酿酒,令人抱瓮暖之。须臾,复易其人。酒既速成,味仍嘉美。”

无缘补天,美酒成了文人雅集,抒发性灵的媒介。其中最著名的,莫过于兰亭修禊中的曲水流觞。

曲水流觞古已有之,最晚到汉代已发展为上巳节的一种民俗。集会者依水而坐,或木制或陶制的酒觞顺着水流,自上游弯曲回转而下。觞停在谁的面前,谁便随取随饮并即兴赋诗以助酒兴。

“夫人之相与,俯仰一世,或取诸怀抱,晤言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外……”《兰亭集序》聊聊数语,道出了群贤毕至,纵谈宇宙人生的盛景,是豪迈,还是无奈?

清谈的盛行,在不经意间带动了另外一种饮品在江南的兴盛。那就是茶。

中国是茶的故乡,但中国人对茶的使用,却经历了从药用,到食用,再到饮用的漫长过程。早在周代,茶就已是王室贡品。但在秦以前,似乎种茶、用茶尚局限在巴蜀。郭璞注《尔雅》称:“树小栀子,冬生叶,可煮作羹饮,今呼早采者为荼,晚采者为茗,一名荈,蜀人名之苦荼。”

晋代以前,典籍中关于茶饮的文字记述少而零散。直到东晋的江南,茶饮才逐渐兴起,喜好者日众。《世说新语》记载,“晋司徒长史王蒙,字仲祖,好饮茶。客至辄饮之。士大夫甚以为苦,每欲往喉,必云,‘今日有水厄’。”这个笑谈,就是后世以“水厄”指代饮茶的古怪名称的由来。

有专家认为,茶饮兴起,与清谈的风尚不无关系——首先,茶饮重在轻简,比起饮酒所强调的醇厚,更加契合清谈的环境氛围和精神气质。再者,酒和茶虽然都能使人兴奋,但饮酒过度,容易酣醉,而饮茶则愈发让人保持清醒,这在以辩难为核心的清谈中尤为重要。

茶令人清醒,酒使人沉醉。那么,人生的醒醉又该如何衡量呢?

清谈最需清醒,但后人常叹“清谈误国”。这实在是因为“清谈”走上了歧途,从思想的相互激发,沦为技巧的炫耀比拼,成了消磨时光的游戏。

《世说新语》记载,许掾年少时就善辩,常被人比作王苟子,但许掾却不买账,特意找了一个公众场合与王辩论,一较高下。尽管许掾大获全胜,但他仍不依不饶,竟与王交换论点再辩,并再度完胜。当许掾自鸣得意地向高僧支遁询问自己辩才如何时,支遁的回答一针见血:“君语佳则佳矣,何至相苦邪?岂是求理中之谈哉!”

世事艰难,许掾却沉迷于雕虫小技。看上去无比清醒的他,其实是醉了。

相反,看似终日沉醉的周凯,却是无比清醒。

东晋初立,周凯为太子少傅。他曾屡次上书要求北伐收复江北故土,却如泥牛入海,未见回音。此后,周凯每狂饮至大醉,三日不醒。

同样,“余闲居寡欢,兼比夜已长,偶有名酒,无夕不饮。顾影独尽,忽然复醉”的酒徒陶渊明,又何尝不是一个清醒的醉酒人?

“一士常独醉,一夫终年醒。”魏晋士人的江南醒醉,真是一个值得玩味的话题。

由魏入晋,古直刚健渐褪,浮华柔美日兴。人们重容貌,胜过爱才华。

《晋书》记载,潘岳丰姿“至美”,每次乘车出行,都会引来女子围观,携手绕车,向他的车上投花掷果,表达爱慕。而大才子左思则相貌“绝丑”,他效仿潘岳出行,迎接他的是围观妇女齐齐吐来的口水,不得不委顿而归。“漂亮者生存”,当如是观。

更加极端的故事来自卫玠。卫玠从小就被誉为“璧人”,出行时“观之者倾都”,跟他并排走在一起,也会觉得自惭形秽。卫玠南渡之日,在下都建康,“观者如堵墙”,令其不堪劳累,竟至长逝。

“看杀”卫玠,显然有夸张的成分。有专家考察,卫玠容姿秀美,或许与他服食五石散有关,而他的体弱多病,更可能与服食互为因果。

五石散的药方相传出自张仲景之手,由石钟乳、紫石英、白石英、石硫磺、赤石脂等五味石药组成,故名“五石”,原本用于治疗五劳七伤等杂症。现代科学对五石散的成分分析表明,这个药方中的某些成分,确实能够起到美颜、壮阳和刺激神经的作用,但长期服用,会导致人体砷、氟等多种元素中毒。

相传,服散后人浑身发热,须饮热酒吃冷饭,故又称“寒食散”。此外,还要穿薄衣、洗冷水澡,药性发作时必须靠运动“行散”。

后人常为魏晋人物丰神俊朗的容貌、舒卷自如的装束所倾倒,却不知衣袂飘飘下的肉体,正承受着怎样的折磨。

鲁迅在《魏晋风度及文章与药及酒之关系》中有着精彩的分析:“因为皮肉发烧之故,不能穿窄衣。为预防皮肤被衣服擦伤,就非穿宽大的衣服不可。现在有许多人以为晋人轻裘缓带,宽衣,在当时是人们高逸的表现,其实不知他们是吃药的缘故……因皮肤易于磨破,穿鞋也不方便,故不穿鞋袜而穿屐。所以我们看晋人的画像和那时的文章,见他衣服宽大,不鞋而屐,以为他一定是很舒服,很飘逸的了,其实他心里都是很苦的。”

魏晋士人甘愿忍受这样的肉体之苦,是因为内心的苦更甚。

推崇服食的嵇康在其《养生论》中写道:“终朝未食则嚣然思餐,而曾子衔哀七日不饥。夜分而坐则低迷思寝,内怀殷忧则达旦不暝……由此言之,精神之于形骸,犹国之有君也,神燥于中而形丧于外,犹昏君于上,国乱于下也。”较之身体能力的暂时通泰,精神上的走投无路,或许才是魏晋士人服食的真正原因。

东晋最终为刘宋所取代,不仅是一个政权的终结,军阀崛起,更意味着士人阶层的进一步衰微。此时,作为江南士人的标志性人物,谢灵运以一己之力要做最后一次抗争。

山水,是他彰显自身存在的最后舞台,“谢公屐”“曲柄笠”是他留给世人最后的物质财富。

屐是魏晋时期人们的一种非正式装束,据颜师古考证:“屐,以木为制,而施两齿,可以践泥。”而谢灵运为了方便登山涉岭发明的“谢公屐”,采用活动屐齿,“上山则去前齿,下山则去后齿”。近年来考古的实物发现,印证了文献中的这一记载——屐齿与屐面采用榫接结构,相当便利与精巧。同时,他发明的“曲柄笠”状如华盖,兼备时尚与实用。

木屐、斗笠并不是魏晋士人的“正装”,因此格外令人侧目。谢灵运的山水之游也不是像其他人那样的静悟赏玩,而是“寻山涉岭,必造幽峻,岩障千重,莫不备尽登蹑”,而且“尝自始宁南山伐木开径,直至临海,从者数百人”。这对在荣耀巅峰仍谨守“素退”原则的谢氏家族来说,尤其显得不同寻常。

事实上,这是一次绝望中的飞蛾扑火。谢灵运用这样特立独行的方式,挑衅当权者、挑战那个时代,哪怕是自我毁灭,也要实现世人对其价值的肯定,社会对其身份的认同。

谢灵运是《世说新语》记录的最后一位江南士人。他能够开创中国山水诗的先声,却同样无力挽回自身的命运。

魏晋士人和他们的江南风物,定格在了那个时代里,但是,他们所承载的精神力量,却能超越时代,唤醒一个伟大盛世的辉煌。

这,或许就是悲剧的力量。