重建乡村教育,从校长开始

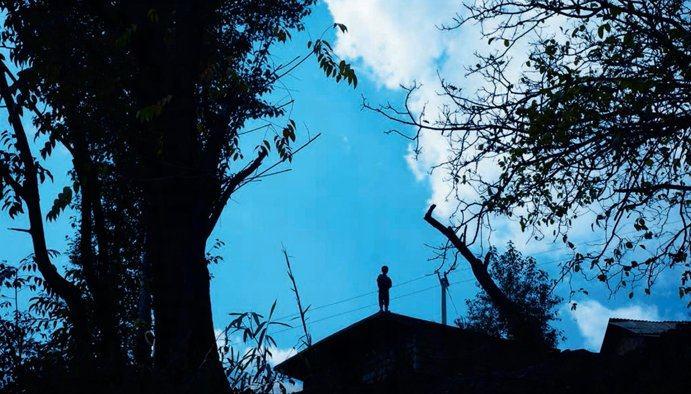

周末,留守的乡村儿童站在自家房顶上,打量着外来访客。摄影/袁建胜

毕节4名留守儿童自杀事件过去一个月时间,当地不再传出相关消息,所幸,年幼生命消逝引发的社会思考没有停止。留守的社会现实尚难改变,如果照看孩子们的老人无法给予他们慰藉,那么,还有谁能够为他们提供精神港湾?

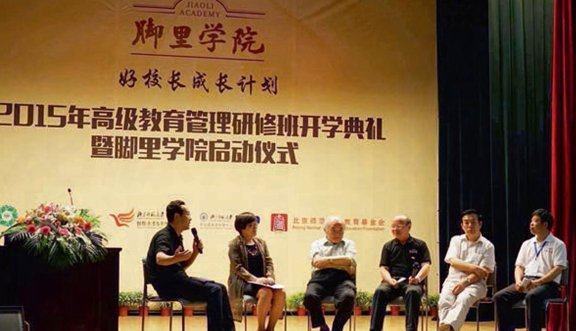

6月22日,一场名为“乡村教育发展的原动力在哪里?”的论坛在北京师范大学辅仁校区举行。著名人文学者钱理群和数位教育界专家,与40位来自贵州偏远地区山村中小学的校长一起探讨如何让乡村教育重拾原动力。

钱理群21岁大学毕业到贵州安顺任教,直到39岁考取北大研究生离开,钱理群说他把最美好的年华,都献给了贵州,离开之后,也一直关注贵州教育的发展。这位年长的学者没有掩饰对当下教育状况的不满——“我已经拒绝谈教育了”,但这一次却兴致勃勃,他说,他是“奔着一线的贵州老师们来的”。

教育关乎人心,在家庭教育严重缺失的乡村,教育更关乎一代人的成长甚至社会的稳定。乡村教育该如何重建?论坛当天,一项名为“脚里学院”的公益项目启动,项目试图通过对乡村学校校长进行全面培训,提升校长的修养和素质,正如项目理念所言:“一个好校长就是一所好学校。”

把重建乡村教育的重任放到校长单薄的肩膀上,你可以认为是一种理想主义,但也是一种务实的路径选择。

乡村校长的现实世界

如果问贵州省威宁县羊街二中校长吉学勤:你从事乡村教育的原动力是什么?他会告诉你一个具有魔幻意味的真实故事。

多年以前,吉学勤外出办事,回家时天色已晚,独自一人走在漆黑寂静的山间小路上,远处隐约闪烁着灯光。突然,路边窜出一个人,手里一把明晃晃的砍刀——抢劫!

吉学勤懵了,他从未遇到过这样的事,也不知道该如何应对,只是瞪大眼睛,对着面前这个影子。逆转来得太快,两人的对峙瞬间结束,劫匪失声叫了出来:吉老师!然后转头就跑。吉学勤立即认出,他是之前自己教过的学生。有惊无险,但吉学勤五味杂陈。

比起吉学勤,范光留对校长的记忆则充满温情,现在,他自己也是一名中学校长。学生时代,老校长摸过他两次头。

第一次是一个夏天的夜晚,范光留撺掇另一个同学,晚上偷偷在校园一角冲冷水澡,正冲得畅快,一回头看见老校长手里拿着高压锅盖上的橡胶软圈,盯着他。范光留当时吓得心都凉透了,他知道老校长平素威严,生气了会打人,谁知道这一次老校长没有批评,而是使劲摸了一下他的头说:去,赶紧擦干,睡觉!

另一次是范光留母亲去世,那时候他还在读初三,请假出殡,回来就看到老校长在等他。“当时他摸着我的头,有3分钟,但是一句话都没有说。”范光留一直记得这两个细节,老校长却忘了,每次提起,老校长总是摆摆手说,这些哪里记得住。

“70后”范光留现在是驻地在威宁县的毕节市第三实验中学校长,小时候在村小学读一年级。一次,一户村民家着火,房子烧了个干净,为了不让这家村民挨饿受冻,村支书决定占用校舍,范光留就没书读了。幸好舅舅坚持,接他到自己村里继续上学,他得以继续学业。

范光留讲的这个故事,像是一个比喻,是贵州乡村教育恶性循环的缩影——因为条件和基础都差,在经济发展、突发事件等各类情况之中,教育首先要做出牺牲,30年前如此,现在仍然没能完全跳出这个循环。

贵州师范大学教授、原贵州省人大常委会副主任顾久,10多年前曾任毕节地区(2011年设市)行署副专员,当年推行“两免一补”政策(免教科书费、免杂费、补助寄宿生生活费政策),入学率大幅度提高。该地区缺少校舍,很多适龄儿童无法按时入学,地区政府决定利用有限的资源扩大校舍规模,教育局的领导拒绝放低建筑安全标准,地区政府却别无选择,只能强令教育局快速推进覆盖,以后再陆续加固。

顾久感慨说:万一发生地震,我们将成为历史的罪人。顾久有一位来自山村的学生曾经说过一句话,让他印象深刻:我们都是天养大的孩子。

贵州省威宁县东山学校校长张海明,介绍了目前贵州偏远山区的基础教育存在的问题,首先是家庭教育的缺失。当地留守儿童(含单亲、单孤、双孤情况)众多,缺少家长的陪伴和教育情况比较普遍,即使在家的父母,也对孩子的教育关心不够,其根本原因是父母本身也没怎么受过教育。

“我们学校是9年一贯制学校,学生2211人,老师106人,服务半径6公里,涉及5个村,家长受教育年限平均只有3年,也有不少是文盲,这是历史遗留问题,改变是比较慢的。”因为山路难走,东山学校的很多学生入学较晚,七、八、九年级的学生不少到了16周岁,家长出外打工,有时候也愿意带上孩子,多挣一份钱,回来建好房子,面子有光。

2013年的贵州省威宁县木槽小学,只有两个班,因为地震造成教室损伤,学生改在板房里上课。摄影/袁建胜

老师的无力感

贵州山区一些学校墙上贴着标语:“学好知识打工挣大钱”,老师为防止学生辍学,家访给家长做思想工作通常也会表达这样的观点,这看上去确实降低了对教育的追求,但实际上又是一个策略性的无奈之举——说别的,家长不一定有动力配合学校教育。

孩子本身学习动力也不强,因为资源缺乏,教学水平较差,当地高考录取率低,高中的录取率也不高。以威宁县为例,每年初中毕业的学生约3万人,高中招生不到1万人,学习中等以下的学生,初中毕业通常是立即出去打工,对学费减免的中专和技校也不感兴趣——反正毕业后也是做一样的工,何必浪费一两年?

师资缺乏,老师工作繁重也是普遍的现象,教师流动率较高。东山学校老师总数106人,3年之内内外流动的有20~30位,通常是有经验的老师考去县城的学校,再补充刚毕业的年轻老师到农村,而且仍然缺少音乐、美术、体育等素质课程老师。

即使如此,东山学校因为学生多、教师多,按学生数分配的教育经费也相对较多,算是情况比较好的,更偏远的教学点,通常只有几位老师,几十到百来个学生,师资更加缺乏。威宁县黑土河中心小学校长陈波说:“我们学校的音乐、美术教室早就准备好了,一直没有老师。”

有限的老师不仅要承担繁重的教学任务,还要配合上级教育部门管理、整理各种文件,为留守儿童做定期的关怀工作等等。特别是针对留守儿童的工作,老师们用了大量的时间和精力,却很难产生效果,有很强的无力感。

据某学校校长介绍,此次毕节市七星关区4个孩子自杀事件发生后,深夜2点上级紧急通知,要求普查留守儿童情况,第二天上午全体教师停课半天整理材料,中午按时提交。

东山学校校长张海明最近收到一个好消息,威宁县举办的学生运动会上,东山学校在开幕当天即获2金1银,他很高兴。面对乡村教育的现实困境,他有一个“悲壮”的追求和目标:“作为校长,我应该让孩子们有尊严地学习,老师能有尊严地工作。陶行知先生讲,生活即教育、学校即社会,对于我们贵州西部的学校,我的理念是办成‘无公害’学校,学生对社会无害,对家庭无害,对他人无害。”

威宁县教育局党委书记蔡朝友提供了这样一个数字,2008年前后, “两免一补”在威宁县引发一场“震动”,适龄儿童入学率大幅度提高,威宁县“一下多出6万多人”,加速修建了18万平方米校舍,当年新招教师3492名。

近年来中央针对西部地区持续推行“特岗教师”计划,鼓励师范类大学毕业生深入偏远地区工作,补充学校师资。2015年6月8日,国务院发布《乡村教师支持计划(2015-2020年)》,要求地方各级人民政府采取切实措施,加强老少边穷岛等边远贫困地区乡村教师队伍建设,缩小城乡师资水平差距。

近年来贵州山区的教育有加速发展的趋势,硬件、师资等硬件软件配置的标准都有明显提升,在解决教师流动问题时也想了办法,比如给偏远地区的老师提供额外补贴,额度也在陆续提高。

但是资源优化的效率仍然不足,解决了基础问题,提升的问题就凸显出来,而且难度更大。特别是偏远地区的教学点,师资只能满足教学基本需求,一方面素质教育非常缺乏,课程无法开展,另一方面年轻教师的专业水平也急需培训。

著名人文学者钱理群和数位教育界专家,与40位来自贵州偏远地区山村中小学的校长一起探讨如何让乡村教育重拾原动力。

“脚里学院”是个样本

作为教育专家,北京四中校长刘长铭,经常深入北方农村开展公益活动,他听完乡村教师的介绍之后说:“一个老师能坚守到农村已经很不容易,不能没有区别地提要求。我很希望给这些老师一些建议,孩子们最需要的是心灵成长和性格养成,不要把城里孩子的标准,放在农村孩子身上。”

上海外国语大学附属双语学校高级语文教师樊阳在颐和园为乡村学校校长讲解历史与文化。摄影/陈嘉雯

作为民间力量,很多公益机构和个人也在尝试参与乡村教育发展的事业,在补充和提升偏远山区师资、培训、文化等方面,有很大的空间。“脚里学院”是一个样本。

位于贵州黔东南自治州的脚里小学,是一个典型的山区教学点,戈友公益基金会2010年发现这所小学时,只有一、二两个年级,两位老师。基金会向这里派驻了两位长期支教老师,增加了三、四年级。几年来,状况没有明显变化,仍然是只有两位老师,最新的改变是,其中一位老师已经考取了研究生,即将离开,急需补充师资。

基于提高资源利用效率考虑,“撤点并校”看上去是这里更好的选择,但是当地村民坚持要留下脚里小学,因为距离它最近的中心小学,孩子不能当天往返,只能住校,一二年级的孩子很难照顾自己,又在某种程度上区隔了和家庭的联系,很多家庭选择推迟孩子入学时间。

据戈友基金会理事长、脚里学院院长程雯介绍,2010年以来基金会对贵州为主的乡村学校进行持续、深入调研后发现,一个好校长在一所山村小学里,扮演着至关重要的角色。机构随后启动“好校长计划”以及与之相关的“骨干教师培训计划”,数年来组织约200位山村校长走出大山,进行培训和访学,“送课下乡”活动将优秀教师资源引入大山,与山区老师进行深度交流和学习。

作为“好校长计划”的升级版,“脚里学院”进一步整合社会资源,由包括俞敏洪在内的19位企业家、教育家、教授组成理事会,为校长提供教育、管理、教学、文化访问、北京打工子弟学校走访在内的模块化、体系化培训。

北京师范大学也刚刚针对西部教育问题,推出“2030中国未来乡村学校计划”,还请到世界级管理大师彼得·圣吉担任顾问。北京师范大学继续教育学院院长王文静介说“我想当下中国乡村教育里,有一种来自基层的校长和教师的浩然之气,这就是乡村教育的原动力。”王文静说。

中国的乡村教育,过去最被关注的是软硬件的短缺,缺少对理想、信念的培育和激发。“教育整体我们管不了,但是我可以从自己做起,从身边做起,老师从改变课堂开始,校长从改变学校开始。”王文静认为,要相信人性是向上的,孩子们心里都有善的种子,有天生的好奇心和朝气,只要符合人性的基本要求的理念,就是好的教育。

对于乡村教育,钱理群鼓励校长们丢掉自卑。“教师的动力就来自学生,教育的全部意义和价值,就是来自学生,这就是源源不断、无穷的动力。乡村教育有自己的优势,不要有过于自卑,总觉得自己落后。”

既然是“原动力”,只能激发和培育,这种培育,既包括更加细致的城乡之间双向沟通、对现实问题的理解和持续展开的行动,也包括在利益保障之外,对处于基层一线的老师和校长给予足够的理解和尊重,特别是尊重他们在教育规律方面的研究和创新。

关于乡村教育原动力的讨论,在有着90年历史的辅仁大学旧址举行,初夏,这座曾经的皇族深宅,绿影婆娑,无处不是美。教育,不仅是传授知识,更是寻找人性之美,传递精神与希望,乡村教育,更需要这些。