不同穿刺方法对动静脉内瘘早期应用效果研究

冯胜红 戈海 乔彤

(南京大学医学院附属鼓楼医院血液净化室,江苏 南京210008)

自体动静脉内瘘(autogenous arteriovenous fistula,AVF)因其方便、安全、使用寿命长、并发症少等特点,成为维持性血液透析患者血管通路的首选[1]。2001年NKF2K/DOQI[2]血管通路工作组建议自体AVF在所有长期透析通路中的比例至少应为50%,以减少并发症,提高患者生存率。降低AVF早期失用率,是提高其手术价值的关键。国内外报道显示AVF早期失用率在5% ~24%不等[1,3]。我院目前前臂AVF成形术主要采用显微外科小血管吻合技术,以端侧吻合为主,早期失用率为6.10%,失用率较低。但部分患者存在内瘘成熟时间长,甚至难以成熟和首次穿刺失败率高的缺点,直接影响内瘘的使用寿命。本文旨在探讨不同穿刺方法对早期AVF穿刺成功率及并发症的影响,以提高内瘘使用寿命。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2010年1月-2011年12月在我院成功行自体动静脉内瘘术的患者49例(所有患者均经专科医护人员评估为成熟良好的内瘘),其中男性31例,女性18例;原发病包括慢性肾小球肾炎18例、糖尿病肾病15例、高血压肾损害10例、其他6例;年龄22~90岁,平均年龄56.1岁。患者随机分成对照组25例和实验组24例。两组患者在年龄、性别、原发病组成及抗凝剂使用情况等方面无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 穿刺前常规扎止血带为对照组;穿刺前,不用止血带而以手指压迫穿刺点近心端内瘘血管为实验组。两组穿刺方法介绍如下。

1.2.1 对照组 在穿刺部位上方约5cm近心端扎止血带,嘱病人握拳。操作者左手拇指紧绷穿刺部位下方皮肤并固定,右手持穿刺针与皮肤呈40°角,从血管右侧方进入皮下[4],针头与皮肤呈20°角,进入血管后,平行进针,见回血后,松开止血带,胶布固定针翼。先穿刺静脉,再穿刺动脉,以动脉端穿刺点距动静脉内瘘5cm以上、动静脉穿刺点的距离10cm以上为宜,固定穿刺针。

1.2.2 实验组 穿刺时,用手(不用止血带)压迫近心端,以避免因血管壁薄,扎止血带致新形成内瘘受阻血管压力过大,脆性增强,而造成穿刺时皮下血肿,甚至穿刺失败。穿刺要求同对照组,进针前确认血管走向,先穿静脉,再穿动脉。穿动脉时,用左手大拇指压迫穿刺点近心端2~3cm处内瘘血管,立即进针,穿刺成功后,立即停止压迫穿刺点近心端的内瘘血管。

1.3 观察指标及判定标准 观察两组患者前10次内瘘使用情况,包括穿刺前压迫时间、一次穿刺成功率和穿刺时穿刺点渗血情况。主要观察动脉端。

1.3.1 穿刺点渗血的判断标准 一次穿刺成功且穿刺点周围无渗血,确定为出血阴性;一次穿刺成功但穿刺点有渗血,为出血阳性。穿刺失败行再次穿刺均不计入其内。

1.3.2 穿刺成功的标准 针尖进入皮肤再进入血管为一次穿刺成功;针尖进入皮肤后来回抽动进入血管为一次穿刺失败。

2 结果

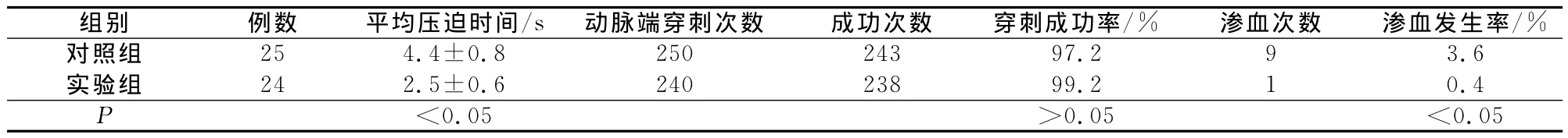

两组患者穿刺前压迫内瘘时间存在显著差异(P<0.05),一次穿刺成功率无显著差异(P>0.05),穿刺时渗血情况组间差异明显,实验组少于对照组(P<0.05)。见表1。

表1 两种穿刺方法对动静脉内瘘穿刺渗血的影响

3 讨论

动静脉内瘘是维持性血液透析病人长期使用的永久性血管通路,而新形成的内瘘管未能充分动脉化,且管壁薄而脆,有些瘘管充盈不明显,穿刺时使用止血压力不当或时间较长,很容易导致因内瘘静脉血管内压力突然改变而损伤血管内膜,脆性增加,穿刺点不易愈合,导致内瘘周围皮下血肿,甚至内瘘闭合。血肿吸收机化成的纤维性包裹,限制了血管动脉化扩张成熟,同时血肿也可激活血小板生长因子和基础成纤维细胞生长因子,引起内膜增殖及其在细胞外基质沉积,导致静脉栓塞和狭窄,影响内瘘血管发育和成熟,最终导致血管通路丧失功能[5]。另外,常规止血带加压穿刺在松止血带时,可能发生针尖血管内移位,刺伤血管壁,而引起血肿,造成穿刺失败。

大多数患者在建立自体AVF前,都要行临时导管进行过渡透析,自体AVF建立的时机相对导管透析晚数月(本组平均为56d),从而影响内瘘的早期使用。米绪华等[6]认为首次内瘘使用前留置导管的时间是影响早期内瘘失功的独立危险因素,再加上血液透析患者静脉壁受原发疾病的侵害、血液成分变化、分支静脉对内瘘流量的耗损和患者水电解质酸碱紊乱等诸多因素(如糖尿病、微炎症状态)[7]的作用,均可影响内瘘的早期功能,造成动静脉内瘘管壁脆弱,而容易发生静脉破裂和皮下血肿。本研究的创新点在于穿刺时不使用止血带,而是以手指压迫内瘘动脉端的近心端,不仅可以减少初期内瘘血管穿刺破裂,更重要的是使用此方法时,内瘘血管震颤感觉更清楚,可以更好的评估血管管腔的通畅性,而且血管边界更清晰,更利于穿刺。这可能与使用止血带时压力不当,使桡动脉供血减少,组织因缺血缺氧,释放大量组织胺、5羟色胺与缓激肽等物质,使血管通透性增加,引起肢体肿胀,颜色变紫,不能很好地显露静脉有关。与传统穿刺前扎止血带相比,手指按压能更灵活地控制压迫内瘘血管的压力和时间,有效地避免因血管壁薄,扎止血带致新形成内瘘受阻血管压力过大,脆性增强,而造成穿刺时皮下血肿,甚至穿刺失败。此方法还可以节省时间,简化操作流程,不仅不影响一次成功率,还可明显减少穿刺周围皮下血肿。此方法简单易行,值得推广。

[1]Ohira S,Kon T,Imura T.Evaluation of primary failurein native AV-fistulae(early fistula failure)[J].HemodialInt,2006,10(2):173-179.

[2]NKF-K/DOQI Clinical Practice Guidelines forVascular Access[J].Am J Kidney Dis,2001,37(Suppl 1):137-181.

[3]张丽红,林琼真,杨萍,等.透析动静脉内瘘吻合失败及成熟不良原因分析[J].中国中西医结合肾病杂志,2005,6(8):472-473.

[4]王华英.动静脉内瘘进针角度探讨[J].护理学杂志,2000,15(7):425-426.

[5]Sukhatme V P.Vascular access stenosis:prospects for prevention and therapy[J].Kidney Int,1996,49(4):1161-1174.

[6]米绪华,唐万欣,付平,等.自体动静脉内瘘早期失功及其影响因素的分析[J].中国血液净化,2009,8(7):365-368.

[7]李立,王笑云,刘殿阁,等.维持性血液透析患者微炎状态与血管通路失功的相关研究[J].中国血液净化,2007,6:538-543.