王振义:让癌细胞“学好”

唐元恺

医生是一个需要有高尚职业精神的行业,是一个最要强调“德”的工作,所以医学院校的首要任务之一是培养学生的医德,让学生在未来走上医疗岗位时,能够把解除病人的病痛作为自己的首要任务,作为最大的乐趣和安慰。

—王振义

王振义,内科血液学专家,中国工程院院士。他曾率先在世界上开创了一种肿瘤治疗的全新方法—用药物使癌细胞“弃邪归正”向良性转化变成正常细胞,救无数白血病人于生死一线,是拿过除“诺贝尔”以外所有国际重要医学奖项的准“大满贯”科学家。

如果不是事先知晓,谁也看不出王振义院士已是91岁高龄:依然精神矍铄、思维活跃、语如钟声。他不仅仅是一位医学泰斗,更是一位教育专家,培养了一批批世界级人才。他们中有中国科学院院士陈竺,中国工程院院士、瑞金医院上海血液学研究所所长陈赛娟教授,上海交大医学院院长、“973”首席科学家陈国强教授……王振义教授先后培养博士21人,硕士34人,他说:“不求上进的老师培养不出好学生。”88岁高龄时,他还走上讲台,为瑞金临床医学院三年级医学生上了《内科学》的第一堂课。

四十载挑战白血病

上世纪80年代,日本连续剧《血疑》风靡中国的大小黑白电视机,无数观众在嗟叹生死不渝爱情的同时,也刻骨铭心了一种极为可怕的不治之症—白血病。直到现在,一些黔驴技穷的编导没“招儿”时还会让作品中的主人公也得上这种“血癌”。

其实,几乎就在《血疑》让观众眼睁睁地看着女主角被白血病折磨得一集不如一集的同时,王振义用自己独创的方法救治了第一例急性早幼粒细胞白血病(APL)病人。同年,一共有24位这样的患者硬是被他从死亡线上给救了回来,病情迅速好转。

白血病已令人绝望,而急性早幼粒细胞白血病又是其中最凶险的一种,相比其他血癌类型,虽然它发病率并不多,但发病急骤,恶化速度惊人,死亡率很高,通常从发病到去世不过一个星期,甚至只有两、三天,根本不给医生留一点时间和机会。此病的起因,源于患者体内本该正常发育成长的白细胞突然“不想长大”,闹情绪、搞罢工,导致出血、高热等症状,使得病人抵抗力大大降低,最终走向死亡。从1978年起,这种病魔被王振义当作了瞄准的一个靶心。

1985年某日,一位生命垂危的5岁女孩从浙江家里被送进上海儿童医院:高烧不止、口鼻流血、内脏多处感染,已气若游丝,每一分钟都面临死亡……她所患的正是令人胆寒的急性早幼粒细胞白血病。当时王振义的夫人谢竞雄在这家医院任儿科血液病科医学顾问,白天与主治大夫诊治了这个病孩,晚上回家与时任上海第二医学院院长的丈夫讨论该怎么办。王振义彻夜未眠,最终做出一个大胆的决定:给病人口服“全反式维甲酸”。

这种药原本是用来治疗皮肤病的,但王振义团队包括研究生已做了多年实验:在显微镜下清晰看到,大量急性早幼粒细胞在这种药物的作用下,居然奇迹般地“学好”,变成了正常发育的细胞。“既然已束手无策,病孩必死无疑,为何不试一试这种药?”王振义大胆设想。

以往,白血病治疗基本采用化疗,可它在杀掉白血病细胞的同时,正常的细胞也会受到损害,更损伤了人体的免疫系统,病很难根治。1959年,35岁的王振义便开始向白血病宣战。在那个举国“大跃进”的年代,他喊出了“三年攻克白血病”的口号,没日没夜地守在医院专门腾出的一个收治白血病病人的病房里。其医疗小组陆陆续续收治了60多位白血病人,均做了化疗,都变成了光头。

“短短半年,由我负责的这60个病人,一个都没救过来—作为医生,刺激实在是太大了!”尽管这不能算是王振义的错,但一个个逝去的生命成为他心头永远的伤疤,无论何时提及,都令他觉得很痛。这也令他对化疗产生了深深的质疑,他试图以一种全新的思路去对付血癌。在儒家“改邪归正”思想的启示下,他率领曾“完败”于白血病的研究组起步“改造”其细胞的征程。

在国家刚刚改革开放的1978年,担任上海第二医学院病理生理教研室主任的王振义终于从“迟到”的外文期刊里见到了科学的依据:以色列专家1972年已在小鼠实验中证明,白血病细胞能在一定条件下发生逆转,分化成熟为正常细胞。由此,他明确提出了对癌细胞“诱导分化”的设想:应用某些药物,作用于肿瘤细胞,诱导其正常分化发育,不要疯长,不再到处乱窜破坏其他组织,向良性转化,变成正常细胞。

“要知道,肿瘤细胞也是人自己的细胞,并非从外边‘注进来的,其实就像自己的孩子中有一个变坏了,家长是打他呢,还是教导他?过去的治疗方法就是使用化学药物毒死它,正常细胞也因之受到严重的损害。‘诱导分化就是劝导他不要做坏人,弃邪归正。”王振义解释道。

研究组将“诱导分化”的技术路线确定为对白血病研究与治疗的主攻方向。而第一步,是要尽快找到一种会分辨“敌我”、能“诱敌”的药物。但是,如同大海捞针,实验整整做了2年,却一无所获。

1983年,一个好消息发布在美国的一家杂志上:实验证明,新鲜的急性早幼粒细胞白血病细胞,可在“13顺维甲酸”的作用下,向正常细胞逆转。

然而,当时国内的厂家只能合成出全反式维甲酸。而从国外进口做实验也行不通—上海另一家大医院已试着从美国买13顺维甲酸,但2000美元一疗程,效果却为零。谁也不知道究竟要做多少个疗程才能见到效果……王振义只好另辟蹊径。他想,“维甲酸”是维生素的衍生物,“13顺”与“全反式”均属于维甲酸的同分异构体,何不试试用全反式维甲酸来做实验?

无数次失败,再不断调整实验方案。半年后曙光初现。不到1年,全反式维甲酸对早幼粒细胞的“诱导分化”效果确定无疑。

那位患急性早幼粒细胞白血病的5岁女孩有幸成为世界上第一个口服全反式维甲酸而痊愈的人:服药3天,病情没再恶化;1星期后,睁开双眼;1个月后,脸色红润,病情完全缓解。30年过去了,令王振义欣慰的是,她不仅健康地成长为青春丽人,还在一家国际著名制药公司担任药物研发员。

而当年这第一位病人的康复,给了王振义极大的信心,他马不停蹄,安排研究生骑着自行车,到上海全市各家医院,寻找急性早幼粒细胞白血病人。每找到一位,他们就与主治医生和家属商量,试用诱导疗法。已是“名医”的王振义冒着“名誉扫地”的风险,又陆续治疗了24例病患……其结果—病情缓解率超过九成。

在此基础上,王振义率领团队发现联合应用维甲酸和氧化砷治疗白血病,可使5年生存率上升至85%~90%。

王振义即刻着手第二件事—推广,以抢救更多“被判死刑”的患者。可最大的困难却是药物供应不上。当时全国仅上海第六制药厂能生产“全反式维甲酸”粉剂,且主要用于出口。这种原始的粉剂必须按照严格的程序做成药丸,才能提供给病人服用。由于尚不能形成批量,厂家不愿生产。于是,王振义所在的医院特别开了个小车间制作药丸。后来药用量逐渐大了起来,不仅国内一些大医院来要,国外也来要(只有中国才能提供这种成药)……

国外多家著名血液研究机构也加入了临床试验的行列,同样证实了这些包装普通的小药丸所产生的令人震惊的奇效。据报道,1993年,法国Fenanx54例完全缓解率达91%;1995年,美国Warrell79例;日本Kanamaza109例,完全缓解率分别为86%和89%;同年,国际权威期刊《科学》指出,已有2000例以上的急性早幼粒细胞白血病病人受益。

此前的1994年,王振义成为首批中国工程院院士中的一员,并荣获国际肿瘤研究界的最高奖、被公认为该学界“诺贝尔”的凯特林奖,评委会称他“人类癌症治疗史上应用诱导分化疗法获得成功的第一人”。

谈及自己在攻克急性早幼粒细胞白血病的过程中所遇到的困难,王振义提到,现在大家也许难以相信,最初他们竟然连细胞培养室都没有,组织细胞培养都不能做。面对这样困难的条件,“没有的,想办法有;已有的,要好好利用”。

事实上,在困难的条件下,王振义还创造过更多的“例子”。早在1953年,他参加了抗美援朝医疗队,为志愿军伤病员服务。当时,不少战士得了一种难治的“怪病”。经过细心观察,认真查阅医学资料,王振义找到了“元凶”,认为60余例原诊断为结核性脑膜炎的病人,实际上应是脑型肺吸虫病(田埂里的小龙虾所引起),因此荣立二等功。1954年,他开始从事血栓和止血研究,在中国首先建立血友病A与B以及轻型血友病诊断方法。

迄今为止,王振义用诱导分化疗法亲手治愈的白血病人就有几千位,而28年来,“全反式维甲酸”这种十几元人民币1盒、连续服用几盒便可缓解病情的药物,更是挽救了无数人的生命。“这种药便宜,也是因为我们没有申请专利。”王振义轻描淡写地说道,“上世纪80年代中国专利制度才起步,自己没想到去申请专利,只是觉得这个科研成果能解救更多的人,它应该属于全人类。”他加重了语气:“我们医生的心情就是赶快给别的病人用,所以就在很短的时间内向全国推广,我的学生出国时,也把药带过去……有人说你这样不是吃亏了吗,但治疗治愈更多的病人是我们占了大便宜!”

“如今回想起来,我常常感觉很幸福。这幸福源自我一生担当的角色—医生。”王振义说。特殊的工作,使医者的灵魂每天经受生与死的考验,不断得到净化与升华。

王振义还获过瑞士布鲁巴赫肿瘤研究奖、法国台尔杜加科学奖、美国血液学会海姆瓦赛曼奖。国际上最权威的同行这样评价他的工作:一是在癌症研究史上第一次发现了如何使用自然物质,而不是有毒的化学物质,在人体内把癌细胞改造为正常细胞;二是初步弄清了全反式维甲酸在白血病患者体内是如何起作用的;三是把传统的中医理论与现代的分子生物学实践相结合,为治疗癌症提供了全新的角度。

“我小小的成绩其实很简单,就是一个方向、一种药、一种病,只是很幸运地找到了治病方法,做了一些我应该做的。”王振义一如既往地保持着谦和沉静,“40多年前,我就立志发誓要攻克白血病,如今只成功治疗了其中的一种,还有20多种没有攻克呢……”他笑言:“活到200岁,再克白血病!”

七十续“学艺”甘当人梯

在王振义的办公桌上,一台大苹果电脑占据几乎一半的空间。很少有人想到,他比年轻人更了解“苹果之父”乔布斯的故事。

工作间隙,他喜欢听音乐,打打桥牌或乒乓球(曾当过院赛冠军),还会玩玩电脑里的纸牌积分游戏,8000分是他追求的平均分,偶尔一次冲击到1万分,自然很令老人开心,“这证明我还没有老年痴呆”。

70岁才学电脑的他,其讲课的所有PPT(演示文稿)全都是他亲自做的。中国有句“人过七十不学艺”的老话,而王振义更爱说另一句:活到老学到老。

除了治病救人,他的大部分精力都花在了育才上。

1978年,中国恢复研究生考试的第一年,“赤脚医生”陈竺到上海交通大学医学院附属瑞金医院进修,在那里,他首次遇到了王振义教授。“当时我觉得这个年轻人虽然只有中专学历,但做事认真,知识丰富。”于是,王振义甚至到宿舍劝陈同学考他的硕士生,并力主学校领导同意“破格录取中专生”。在600多名报考者中,陈竺脱颖而出。此次,王振义只招收了两名学生,一是陈竺,二是陈赛娟—她后来成为陈竺的夫人,同样在白血病研究方面卓有成就,被联合国教科文组织巴黎总部授予“世界杰出女科学家成就奖”。两位后来均当选为院士。

王振义每次都坚持把陈竺、陈赛娟列为论文的第一、第二作者,而把自己的名字放在最后。事实上,对其他论文,他也常常这样做。在论资排辈的中国学术界,实属“惊人之举”。

1984年,王振义支持陈氏夫妇出国读博士。1986年,正在法国求学的陈竺,接到王振义的来信:完成了世界上第一个用全反式维甲酸治愈白血病患者的案例。陈竺兴奋不已,并认定了今后的研究方向—从分子生物学的理论高度来进一步阐明王振义的临床效果,“临床药物的成功,需要得到机理研究的支持,才具有普遍意义。”他说。

“回去与王院士会师!”1989年,陈竺夫妇怀抱法国同事为他们准备的价值约10万法郎的科研试剂,决定按计划回国。可当时,担任上海血液学研究所所长职务的王振义只是一个“皮包所长”,条件很艰苦,很可惜,一路上小心翼翼带回的试剂也没有零下80度的低温冰箱来存放,一个星期后,寄放在其他地方的低温冰箱故障,这些远渡重洋而来的试剂竟全部报废!

在骑着自行车到外边的实验室“借做”的情形下,陈竺验证了传统中药“砒霜”(主要成分三氧化二砷)与西药结合起来可以有效治疗白血病,使急性早幼粒细胞白血病患者的“五年无病生存率”从约25%跃升至约95%。

到了1996年,陈竺的研究日臻成熟。王振义又主动把代表中国血液学研究最高水平的上海血液学研究所所长的位置交给了这位42岁的弟子。“人生就像抛物线,人的体力、创造力达到某个高度后便不可避免地要进入下降趋势,这是自然规律。”因而王振义主张,有能力时要努力地干,一旦进入“下降通道”了,就要有自知之明,及早地退,让更有能力的人来干。“过去我是领导团队往前走,现在我是跟着团队往前走”。

王振义并没有也不会“闲”下来,他坚持每个星期四雷打不动地进行由他主讲的半天教学查房,每周还要准备“开卷考试”—由弟子们“考”他,提出临床发现的各种疑难问题,“不吃老本”的王老同学则会用两三天时间上网查阅搜集国内外最新信息与资料,然后深入思考,给出最佳答案,演示讲解。

他甚至“主动爆料”自己读大学时因谈恋爱而耽误了功课:“有次考试竟然只考了60几分(百分制),好在很快把功课又赶了上去。”弟子们明白,老人家是在以亲身“糗事”告诫大家要处理好学习、工作与恋爱、感情之间的关系。

“我最大的心愿就是把自己积累的学术财富和做人道理传给年轻人。学生们超过自己,这是当老师的最大的幸福!”他说。

(本文转自《北京周报》,有删减)

附:

王振义院士

1924年11月30日出生

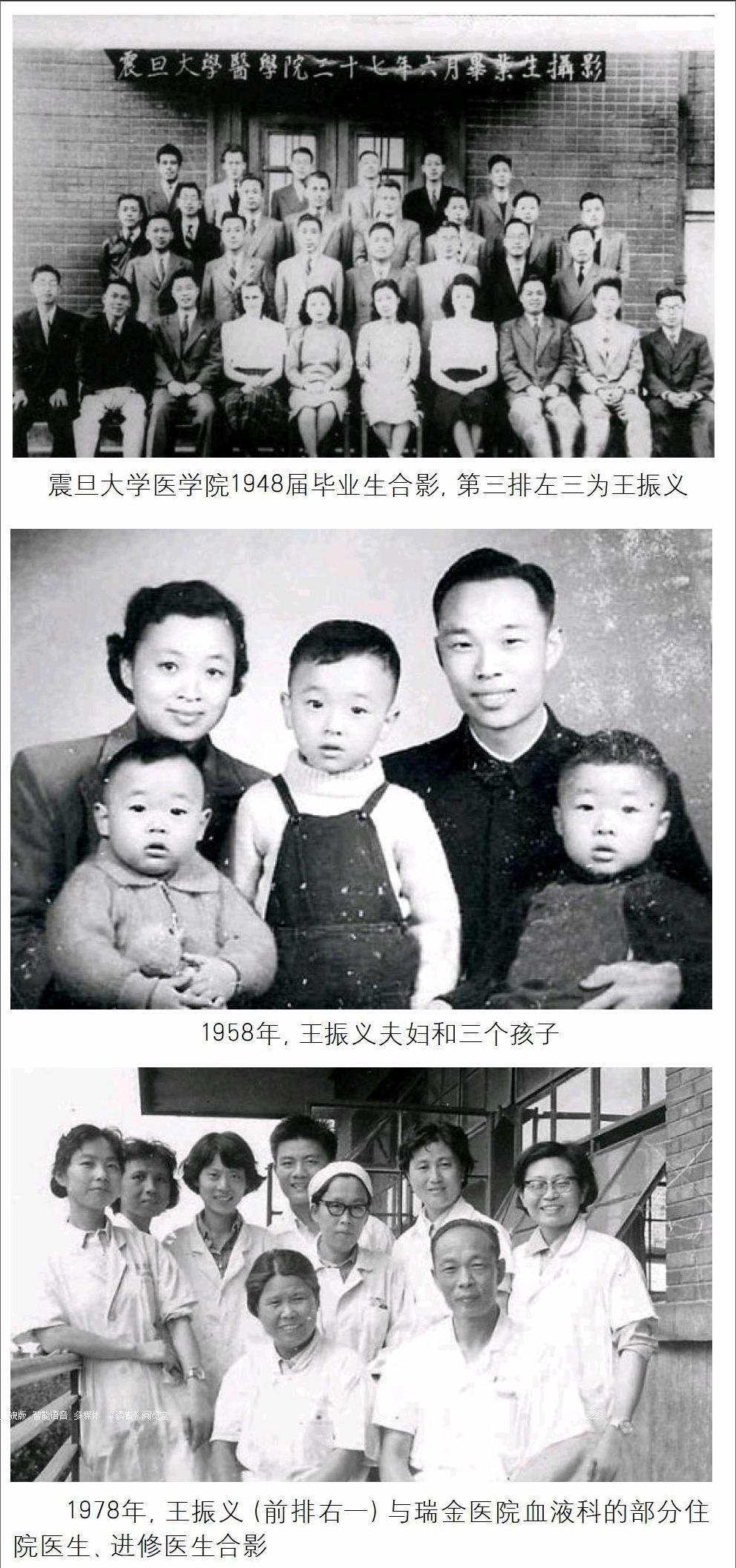

1942年:免试直升进入上海震旦大学医学院(今上海交通大学医学院),选择了医学专业

1948年:毕业于上海震旦大学医学院,获博士学位

1952年:选择血液科

1954年:开始从事血栓和止血研究,在中国首建血友病A与B以及轻型血友病诊断方法

1959年:开始与白血病交战

1980年:开始研究癌肿的分化疗法

1985年:在国际上首先创导应用全反式维甲酸诱导分化治疗急性早幼粒细胞白血病

1992年:当选为法国科学院外籍院士

1994年:当选中国工程院院士

2000年:美国哥伦比亚大学授予荣誉科学博士学位;上海交通大学医学院附属瑞金医院上海血液学研究所名誉所长

2011年:荣获2010年度国家最高科学技术奖

2012年:与当年的学生陈竺院士共获第七届圣捷尔吉癌症研究“创新成就奖”