这些歌,诞生唱响在山西抗战热土(下篇)

洪梦

《牺盟大合唱》:讴歌山西人民英勇战斗精神

山西牺牲救国同盟会,从1936年9月成立到1939年12月解散,虽仅存3年多,但发展会员已达300余万名,是国共两党建立较早的抗日民族统一战线组织,是统一战线历史上的一面光辉旗帜。牺盟会其实就是把积极抗日的各个阶级,不分男女老幼都组织动员起来,使其成为真正的统一战线的群众救亡组织,推动和促进了当时山西乃至全国的抗日救亡工作。

1939年3月,《黄河大合唱》发表后,时任牺盟洪(洞)赵(城)中心区宣传部《大众抗日报》主编的傅东岱很受鼓舞,他带头歌唱并教牺盟洪赵中心区的吕梁剧社(社长林杉是洪赵中心区牲盟会的组织部长)和机关全体同志演出。期间,他萌发了创作一部《牺盟大合唱》的念头。他先连词带曲试写了《决死队之歌》和《游击小组歌》等几首歌曲。他边写边唱,边到群众中广泛征求意见,不断修改完善。

6月15日,在隰县黄土镇召开的洪赵中心区第一届青年代表大会上,傅东岱亲自教唱这几首歌曲,受到与会代表们极高的评价。不久,《决死队之歌》在山西新军各部队广泛流传,鼓舞了抗日将士英勇杀敌的斗志。艺术上的首次成功,进一步鼓足了他创作的勇气和信心。

是年秋末冬初,傅东岱来到延安,住在桥儿沟鲁迅艺术学院,时值吕梁剧社也正在鲁艺培训。一天中午,在鲁艺工作的老同学左莹来看望他,当闲聊中得知她与时任鲁艺音乐系主任冼星海十分熟悉时,便兴奋地提出想见冼星海。几天后他如愿以偿。两人一见如故,交谈甚欢。数次接触后他提出合作搞一部大合唱的想法,冼星海欣然答应。

不久,傅东岱先后写出《吕梁山青年抗敌决死队进行曲》《山西农民救国会会歌》送给冼星海,冼星海很快就谱好曲子。随后在延安由吕梁剧社排练演出。

其时,冼星海亲作指挥的百人《黄河大合唱》在延安陕北公学礼堂演出,毛泽东等中央领导也到场观赏并连声赞“好!”耳闻目睹这一切,傅东岱的创作激情与艺术灵感油然而升。他按捺不住澎湃心潮,文思泉涌,挥笔疾书。没用多长时间就写出《牺盟大合唱》系列歌词。

当时,冼星海正生病卧床休养,但看到傅东岱交给他的歌词后,联想到自己已从山西来的同志们那里听到过的不少关于牺盟会的感人事迹,辗转反侧,反复吟诵,并挥手打着节拍试着哼唱,仅花一天时间就谱写完曲子。据冼星海夫人钱韵玲回忆:

那是在延安桥儿沟窑洞中,在山西工作的傅东岱同志,拿着自己的《牺盟大合唱》歌词,请星海同志谱曲。星海同志看了歌词,听了关于山西牺盟会、决死队的情况和山西军民抗日斗争形势的介绍后,非常激动,当即答应下来。但当时星海同志正在患病。第二天当星海知道傅东岱来问回山西时想带谱走可否时,星海便忍着腹痛,立即开始酝酿,伏在炕上挥笔谱曲。他以饱满的政治热情,惊人的毅力和速度,仅用了一天的时间,就完成了这部大合唱。

冼星海后来曾在《创作札记》中写道:

这部大合唱完成于1940年3月25日。是一天的工夫写作,完成后交傅东岱同志拿去山西,他们带去前线应用。

值得一提的是,第二乐章《民众武装曲》,重点叙述了太原失陷后牺盟会和决死队深入敌后开展游击战和建立新政权的战斗场面。歌词很优美,如泣如诉,打动人心:

群雁飞,汾水寒,敌人打到娘子关。坏官旧军齐逃跑,留下人民受苦难。太原失守,临汾沦陷,风陵渡边起狼烟。万千同胞无家归,父子流散泪涟涟。

黄河呼啸,汾水激荡,日本强盗杀到我家乡,牺盟会员汹涌出动,勇敢深入敌后方,建立新政权,号召同胞保乡庄,救国救民靠我们,庄稼百姓杀敌有力量。

黄河呼啸,汾水激荡,日本强盗杀到我家乡,家家弟兄一齐武装,拿起棍棒端起枪,展开游击战,三五出没在山岗,决死队伍旗飘荡,民众的军马威武又坚强。

一周后的1940年4月初,傅东岱带着《牺盟大合唱》的全部手稿东渡黄河回到山西兴县。适逢晋西区党委为庆祝反顽斗争的胜利正着手组织一场“红五月”文艺调演。于是,傅东岱指导刚从延安返回的吕梁剧社精心排练《牺盟大合唱》。鲁艺毕业生李清宇担任导演和指挥,于5月7日正式演出,获得很大成功。

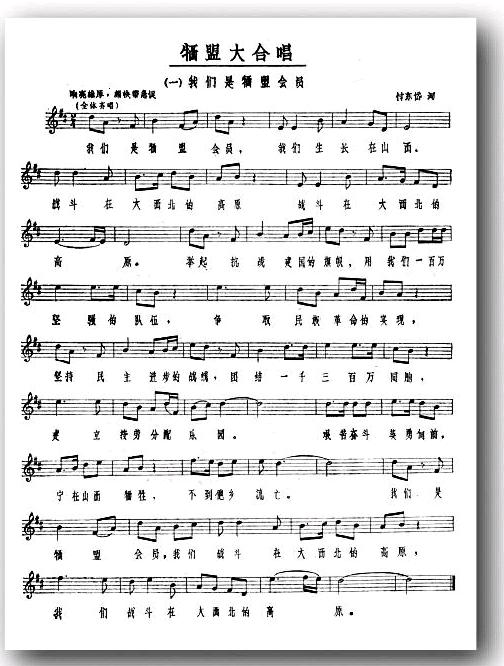

这部声乐合唱套曲有着明显的那个时代的音乐语言和地域风格,运用了群众歌曲联唱的手法,采用了齐唱、独唱、轮唱、朗诵等多种形式。套曲分为6个乐章,即《我们是牺盟会员》《民众武装曲》《三年的牺盟》《打倒顽固分子》《战斗吧!牺盟》《保卫牺盟》。

在抗战的艰苦岁月里,《牺盟大合唱》的歌声传遍了延安和山西,极大地鼓舞了牺盟会员和抗日军民的志气。正如冼星海在《创作札记》中所述:

这曲没有全部的器乐伴奏,以简单的合唱,两部、一部的形式写成,但他们极爱唱,曾在1940年5月10日延安的晚会上(是我离延安的前一天)由鲁艺的音乐系学生演唱出来,颇好。自后,这大合唱的第二段《民众武装曲》……群雁飞,汾水寒……的歌声响遍了延安和山西一带。第四段的《打倒顽固分子》和第六段《保卫牺盟》在民间和军队里也时常听见。

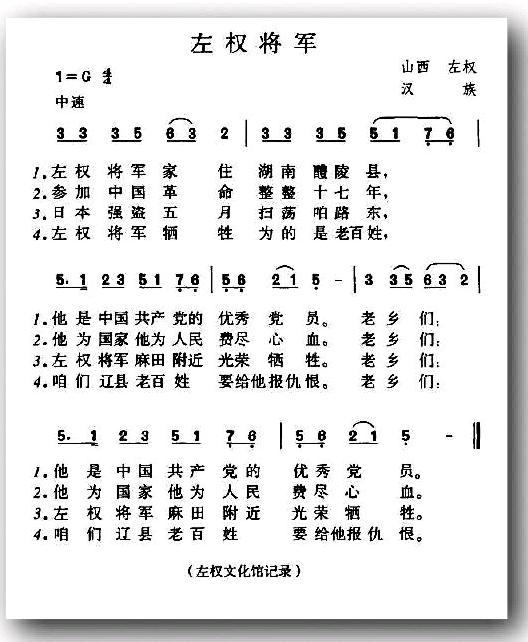

《左权将军之歌》:颂赞将军英名的挽歌

左权将军家住湖南醴陵县,他是中国共产党的优秀党员。老乡们——

他是中国共产党的优秀党员。

参加中国革命整整十七年,他为国家他为人民费尽心血。老乡们——

他为国家他为人民费尽心血。

狼吃日本五月扫荡咱路东,左权将军麻田附近光荣牺牲。老乡们——

左权将军麻田附近光荣牺牲。

左权将军牺牲为的是老百姓,咱们辽县老百姓要给他报仇恨。老乡们——

咱们辽县老百姓要给他报仇恨。

此歌专为纪念左权将军英勇牺牲而作,它集中概括了左权将军光辉战斗的一生,深情讴歌了将军以身殉国的感人壮举和英雄本色。在广袤的太行山,至今仍流传着这首悲壮动人的歌曲。

1942年5月中旬,日军以摧毁华北抗战中枢——八路军总部和主力一二九师为重点的“第二期驻晋日军总进攻”(五月“扫荡”)开始,急速调集3万余兵力,向太行山进行代号为“铁壁合围”的大“扫荡”。敌人以“抉剔扫荡,分路合击”等战术集重兵多路进犯八路军总部驻地——辽县麻田。

在这次反“扫荡”中,左权率领总部直属机关突围时不幸牺牲。将军殉国,山河失色,万众悲痛。朱德总司令写下悼诗:“名将以身殉国家,愿拼热血卫吾华。太行浩气传千古,留得清漳吐血花。”

随后,辽县领导委托擅长填词的阎濂甫创作一首关于左权将军的歌曲。阎濂甫找到了王恕先、皇甫束玉,由王恕先执笔,三人一起想词谱曲。他们沉浸在回忆左权将军战斗历程和英雄事迹的思绪中,祭奠、歌颂左权英名之情涌于心怀,泻于笔端……最后,含着悲痛的泪水写下了《左权将军之歌》这一深情歌曲。当时编歌时歌词中的“狼吃”一词在当地是句最解气解恨却难听的粗话,但作者决定还是采用了它,因它最能反映群众对日本侵略军的不满情绪和极度仇恨。后来,皇甫束玉在边区编课本时将其改为 “日本鬼子”,把“辽县”改为“边区”,为的是更好地普及,让此歌在群众中得到广泛传唱。

1942年9月18日,中共辽县县委、县政府在驻地西黄漳村召开党政军民5000余人集会,纪念“九一八”11周年暨辽县易名左权县典礼。在这个仪式上,《左权将军之歌》第一次唱响!这首歌一经创作出来,首先就广泛流传于太行革命根据地,激起广大军民为左权将军报仇雪恨的民族义愤。随即很快又在解放区迅速传播开来,成为歌颂英雄、宣传抗战的歌曲中比较重要的一首。

由于此歌是以民歌面貌出现的,一直没有署名作者,以至有各种版本的传说。武乡县、辽西县(1945年并入左权县)各执一词,为此,1991年9月6日阎濂甫、皇甫束玉写文《关于左权将军之歌歌词的编写与传唱情况》澄清了历史。后来,皇甫束玉回忆道:“当时我们觉得写的并不怎么好,特别是我自己,文字上我觉得不如我写其他的。在歌中,左权将军短暂的一生几乎就是用老百姓的大白话唱出来的,没有想到大家都普遍唱起来。大家都说这首歌怎么怎么好,都喜欢唱。我说你们都是从感情上出发的,一唱就有这个感情了。这个歌能够普及主要是因为左权将军的影响,不是说我们这个歌编得怎么好。”皇甫束玉称,当地老百姓对左权将军的那份感情,不是谁都能理解的,那是真正的深厚呐,里面有崇敬、怀念、惋惜……

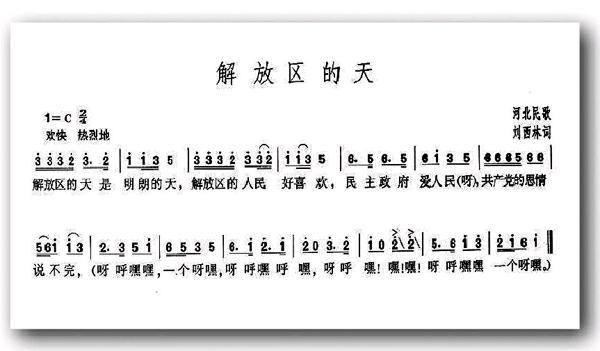

《解放区的天》:众志抗日赢来艳阳天

解放区的天是明朗的天,

解放区的人民好喜欢,

民主政府爱人民呀,

共产党的恩情说不完。

这首朗朗上口、热烈欢快的歌曲名为《解放区的天》(又名《解放区的天是明朗的天》),创作于1943年,系刘西林套用冀鲁南部的沧南、盐山一带民歌《十二月》的曲调填词而成。

词作者刘西林,河北沧县(沧州)人。1936年参加革命。1937年,18岁的刘西林参加八路军,1938年初被分配到贺龙领导的八路军第一二○师战斗剧社,成为一名抗战文艺战士。他深入到冀中发动和宣传群众对敌人作斗争。在战斗剧社他干过各种行当,主要从事一些民歌的记谱和配歌工作。1942年,刘西林被派往延安鲁艺学习。1943年春,在毛主席《在延安文艺座谈会上的讲话》精神指导和鼓舞下,刘西林随战斗剧社深入到晋绥边区开展大秧歌运动。所到之处,所见所闻,火热的战斗生活、与群众打成一片等丰富经历和感受,无不拨动着他的心弦,促使他创作出群众喜闻乐见的作品。

1943年前后,国内形势矛盾复杂,发生了很多重要事件:八路军进一步恢复和扩大抗日根据地,积极开展大生产及拥政爱民运动。而汪伪政府与日本联合,发表《共同作战联合宣言》。河南发生遍及全省的饥荒,百姓被迫纷纷外逃。

为了配合反映以上所述当时的形势和任务,刘西林在晋绥边区大秧歌运动中,创编了一个简单的秧歌剧《逃难》。此剧描述河南国统区一家三口为躲避水灾、旱灾、蝗灾、汤(恩伯)灾“四害”之苦,逃难到了共产党领导的晋绥边区,在边区政府和人民的热情关怀和帮助下,幸福地安下了家,过上了较为安定的好生活。

顺应着剧情的发展需要,刘西林根据自己从小耳熟能详的流行于家乡冀鲁南部的沧南、盐山一带的传统民歌《十二月》的曲调,填配新词改编成《边区的天是明朗的天》,来作为《逃难》的主题歌。

刘西林曾经这样介绍自己的创作历程:

这首歌的曲调是地道的民间传统曲调《十二月》,内容是数唱十二个月的,流行于我的家乡沧县南部和盐山一带,历史很悠久。我童年时代,就曾见到父辈们每年春节就踏着这个曲调的节奏,边舞边唱《十二月》,表达广大农民渴望太平生活的心情。我十几岁时,亲身参加了这些活动。所以事隔多年,对这首歌曲仍然记忆犹新,“正月里来正月正,家家户户挂红灯”以及“呀呼咳呼咳……”的旋律经常在耳边回响。……根据剧情发展的需要,我就把《十二月》的曲调填上了新词,作为该剧的主题歌以歌颂共产党的领导。记谱时忠实原曲调,只是根据新词的字数增加了几个音符,演出效果很好。由于当时晋绥边区尚无印刷条件出版,因此作品未能书面记载流传下来。但幸好有《逃难》的导演董小吾,直接参与伴奏的李桐树……他们对这首歌曲的创作过程都曾撰文回忆过。

当年秧歌剧《逃难》的导演董小吾回忆说:

1943年春,我们战斗剧社带着“秧歌运动”的精神,在返回晋绥边区的途中及其以后的一段日子里,创作演出了一大批深受群众欢迎的秧歌剧,《逃难》就是其中的一个,作为该剧主题歌的《边区的天是明朗的天》即是在这样背景下创作和演唱出来的,地点是山西兴县,词作者是刘西林,曲作是刘西林记忆中的河北民歌。我作为这个戏的导演,在处理该剧时深受这支歌曲的激动和启发,因而戏剧情绪比较活跃。

秧歌剧《逃难》的这一主体歌词虽然廖廖数语,共34个字,却生动激情地反映了受苦难的人民逃到晋绥边区,受到党和政府关照以后感激和欢乐的心情,表达了他们对共产党领导的支持和拥戴,对太平生活的渴望。

这首脍炙人口的经典合唱歌曲音乐节奏明快,充满了喜悦。从创作完成到响彻边区,从抗战胜利到全国解放,在七八年的流行过程中,词曲基本没有什么大的改动,只是把歌词里的“边区”改为“解放区”,曲调也相应增加了音符,这便是后来响彻中华大地的《解放区的天》。

《秋风曲》《二一三旅歌》及其他

在这场决定中华民族生死存亡和前途命运的抗日战争中,山西人民为夺取胜利进行了艰苦卓绝的斗争,为中华民族的解放事业做出了巨大的牺牲和贡献,那些可歌可泣的英雄事迹,深刻地反映在大量抗战歌曲之中。抗战期间,群众歌咏活动广泛开展,推动了歌曲创作的繁荣;而歌曲创作的逐步繁荣,又促进了群众歌咏活动的深入发展。据不完全统计,仅晋东南、晋西北两大根据地,在这一时期创作并在群众中广为流传的新歌曲就有数百首之多。在这些作品中,有铿锵有力的进行曲,有优美动听的抒情曲,有具有时代音调而雄伟壮丽的颂歌,也有民歌味极浓的新生活的赞歌。而反帝反封建、抗日救国则是这一时期歌曲创作中突出的主题。流传较广、影响较大的作品有:《反“扫荡”》(李伟词曲)、《我们要武装》(蒋弼词,朱杰民曲)、《民兵队歌》(洪荒即阮章竞词,周沛然曲)、《华北颂》(蔡其矫词,刘流曲)、《石雷战》(朱克英词,海啸曲)、《全家忙》(洪飞、振华词曲)、《学习再学习》(弓长词,张晋德曲)、《青纱帐》(流模词,刘汉章曲)、《妇女要生产》(马琰词,常苏民曲)、《党在敌后方》(唐成银词,安春振曲)、《儿童团歌》(石丁词,杨戈曲)、《变工好》(徐颖词曲)、《选村长》(谷军词,左江曲)、《欢庆胜利》(孟贵彬词曲)、《保卫雁北》(白云山词曲)等。

秋风吹,叶儿黄,片片吹落纺车旁,手牵线线线牵肠。线牵肠,肠牵郎,天上刮风草结霜,风来雨去打东洋。好男儿,打东洋,冲锋杀敌数俺郎强,姐妹们都夸俺有个可心郎。叶飘飘,报天凉,赶缝棉衣捎前方,行军打仗冻不着郎。

这是阮章竞1937年12月来到山西太行山革命根据地从事宣传和文艺工作期间,于1938年夏创作的《秋风曲》。当时,他随大批进步文化工作者来到太行山,当地流传千年的民间“小调”引起了他们的浓厚兴趣,他们便着手认真进行记谱整理,将民间音乐素材改编利用以服务抗战。此曲即是他所写第二个剧本《保卫抗日根据地》里用辽州(今左权县)小调《卖扁食》填写的。这首插曲,群众接受了,很快传唱起来。后来,阮章竞感触颇深地说:“太行山是我的摇篮,漳河水是我的保姆,我是行卧在太行山林壑,渴饮着漳河河水学习写作的。”

锣儿响,响当当,朱德将军好心肠,宽宏又大量。意如铁,志如钢,数十年来都一样。爱民如子女,爱党如爹娘。哪一个,不说他是顶天立地的英雄将。/鼓儿响,响咚咚,朱德将军善用兵,战术最精通。既沉着,又贤明,中国红军总司令。率领八路军,世界都闻名。哪一个,不说他是抗日救国的老英雄。/号儿吹,吹打打,朱德将军真伟大,困难他不怕。担军粮,种南瓜,井冈山上人人夸。跟随毛主席,革命贡献大。哪一个,不说他是艰苦卓绝的革命家。/老百姓,齐欢唱,朱德将军上战场,带兵打胜仗。救中国,杀豺狼,争取自由求解放。要把日本兵,赶过鸭绿江。建立个,人民民主新中国,乐洋洋。

这首歌诞生和唱响在八路军总司令朱德统率千军万马叱咤风云于抗战疆场的1939年冬天。朱德在挺进华北、伫马太行近3年中,指挥八路军与日本侵略军浴血奋战,在敌后创建了晋察冀、晋冀豫、冀中、冀南、平西、晋西北、冀鲁豫、鲁西北、鲁南、大青山等十余个抗日根据地,大大挫伤了日军侵华的气焰,鼓舞了全国人民抗战的信心。我八路军由30000人发展到正规军220000余人,地方武装和民兵也得到发展和壮大,使八路军、新四军等党领导的军队,成为全民族抗战的中流砥柱。为我军坚持敌后抗战,取得节节胜利奠定了坚实的基础。朱德于1940年5月回延安工作后,八路军总部仍留太行继续指挥对日作战。1939年12月1日是朱德53周岁寿辰,广大军民不顾朱老总的反对,强烈要求为他祝寿,八路军总部在王家峪村召开小型庆寿会,各地党政机关、社会团体发来很多贺信、贺幛,总部机关支部送上“模范党员”贺幛,《新华日报·华北版》刊出贺寿社论,称赞其功绩。作家杨朔撰写了《寿朱德将军》一诗:“立马太行旗飐红,雪云漠漠飒天风。将军自有臂如铁,力挽狂澜万古雄。”朱德也写了一首《和杨朔作学原韵》来唱和:“北华收复赖群雄,猛士如云唱大风。自信挥戈能退日,河山换旧血流红。”这首诗公开发表时末句改为“河山依旧战旗红。”在祝寿活动当晚好戏连台的军民联欢文艺晚会上,八路军总部炮兵团的怒吼剧社,也由武亭(朝鲜人)团长带领参加了演出。剧社的李伟即席演唱了刚创作出的这首《朱德将军歌》。这首歌以欢快的旋律和直白的唱词,简洁温馨地勾画出朱德的伟人气概。它一经问世,很快不胫而走,广泛流传于太行军民之中。这首歌从革命精神、高超战略战术、优良作风诸方面指明了向朱德学习的方向。生动具体、通俗易懂地唱出了广大抗日军民对朱德的衷心敬仰与喜爱,讴歌了朱德在抗战中运筹帷幄领导广大军民浴血奋战而做出的巨大贡献。

血战两年敌胆寒,抗战已走上新阶段。“二一三”英勇的姿态,誓为民族坚决抗战。我们都是黄帝子孙,谁愿忍气受人涂炭?我们都是民族优秀儿女,谁愿甘心任人横暴摧残?英勇团结,刻苦顽强。发扬我们的优良传统,站在抗日的最前线。战!战!战!还我锦绣河山。

这是1939年6月下旬,举世闻名的爱国“七君子”之一的李公朴先生,莅临山西乡宁县崖下鹤坡村期间有感而发、创作出的抗战歌曲。李公朴这次来乡宁山区是专为参加山西新军二一三旅建军大会的。1937年10月,乡宁人民武装自卫队由初建时的10多人,发展到300多人。1938年10月,这支自卫队按照上级安排,与河津、吉县、汾城等7县的武装自卫队合编为山西政治保卫二支队,共有指战员2700余人。其中,中共党员300人,每个战斗连都建立了中共党组织。1938年初,中共晋西南区委根据中共中央指示精神,决定将山西政治保卫队第二支队和第三支队合编为二一三旅。1939年6月下旬,新军二一三旅在乡宁崖下鹤坡村召开了中队以上干部庆祝大会,正式宣布成立。李公朴在干部庆祝大会上作了激情洋溢、鼓舞士气的讲话。他在讲话中称赞新军二一三旅的成长和战绩,他说:新军与其说是山西的新力量,还不如说是山西的发动机,因为他们不像过去一般军队只能做一些被动的“唯命是从”的工作,而是起着政治、军事、经济、民运的主动的推动作用。大会以后,李公朴为新成立的二一三旅写了上述的《二一三旅歌》歌词。二一三旅宣训科的齐从龙为其谱了曲。从此,铿锵有力、富有民族精神和气概的《二一三旅歌》就在乡宁县一带传唱开了。

“红都炮台”坐落在左权县红都村对面的禁山山顶,位于左权通往榆社、武乡两条道路中间,是日本人修建在太行山上的著名炮台。1941年春,日军修筑炮台时,强抓当地百姓干活,并在施工结束后活埋民工。然而炮台再坚固,全民抗战的决心都可以把它摧垮。歌曲《红都炮台》就是八路军摧毁炮台后当地百姓表达喜悦而唱出来的心声。

黄崖洞下有黄崖,桃花寨上无桃花。英雄魂魄千古在,战鼓催开胜利花……

这首创作于20世纪40年代的《黄崖洞大胜利》,是为了纪念著名的黄崖洞保卫战而创作的。1938年11月,毛泽东在党的六届六中全会的报告中提出:“每个游击根据地,都必须尽量设法建立小的兵工厂,办到自制弹药、步枪、手榴弹的程度,使游击战争无军火缺乏之虞。”1939年7月,遵照朱德总司令和左权副参谋长的指示,战斗在太行根据地的八路军在地形隐蔽的黄崖洞,正式建设我军的兵工厂。从此,这里成为抗日根据地创建最早、规模最大的兵工基地。1941年11月,5000多装备精良的日军主力,兵分多路强攻黄崖洞。八路军以不足一个团的兵力英勇抗击,经过8个昼夜的激战,歼敌1000余人,以敌我伤亡6∶1的辉煌战绩,开创了中日战场上敌我伤亡对比空前未有之纪录。

纪念太行人民保卫战的歌曲《窑洞保卫战》,也创作于20世纪40年代。太行精神中,不仅有武乡、常行的“窑洞保卫战”,而且还有全民的窑洞保卫战。这首歌曲就是为了纪念全民窑洞保卫战所取得的胜利。

此外,气势雄壮的《大刀进行曲》也是以驻扎在山西辽县、沁县一带的国民革命军第二十九军的英勇事迹创作的。

值得一提的还有,出生于山西长治市的常苏民倡导并组织会员分别到工厂和军队中教唱抗日救亡歌曲,在太原市掀起了抗日救亡歌咏运动。卢沟桥事变后学校停办,他回到长治组织、招考了以他为团长的抗日救亡团体——怒吼剧团。他手把手教团员学习吹拉弹唱,率领队伍在潞城、长子、高平、晋城等抗日前线进行救国宣传工作,又长驱千里登上吕梁山,1939年底再次回到太行山八路军的怀抱。他先后创作歌曲《团结抗战》《妇女要生产》《军队向前进》等,演出戏剧《放下你的鞭子》、歌剧《农村曲》《送郎参军》及《黄河大合唱》等节目。周巍峙是我国一位有影响的作曲家、音乐活动家、音乐理论家。1936年周巍峙开始创作救亡歌曲,其中有一首《上起刺刀来》,雄壮有力,较为突出,阎锡山曾把此曲列为绥远省军民必唱的15首最有救亡意义的歌曲之一;山西抗日决死纵队曾把此歌更名为《守土抗战歌》,一时成为队歌。1939年3月,刚刚入党的张鲁随鲁艺实验剧团奔赴晋东南解放区。在为前线将士及人民群众慰问演出之余,抓住一切机会向民间艺人学习,并到各地采风,收集整理了许多民歌,为他日后的创作和发展打下了坚实的基础。在这次到前线的演出中,他修改了和安波二人于1938年合作完成的《中国共产党怎么样》,二人还亲自上台演唱了这首男女对唱歌曲。这是张鲁参加革命后写的第一首歌曲。

凡此种种,这些诞生、震响在三晋热土上的大量抗战歌曲,以不同形式丰富生动地反映了中国共产党领导全国各族人民进行波澜壮阔的民族解放战争并最终取得胜利的绚丽的历史画卷,是中华民族救亡图存的呐喊与呼唤,是永恒唱响神州大地的慷慨悲壮的救亡曲、正气歌和民族魂,也是20世纪中华民族先进文化的光辉典范,值得我们永远铭记并传唱下去!(全文完)

(责编 孟红)