广西桑树栽培技术体系创新发展思路

祁广军,田智得,黄红燕

(广西壮族自治区蚕业科学研究院,南宁市 530007)

广西桑树栽培技术体系创新发展思路

祁广军,田智得,黄红燕

(广西壮族自治区蚕业科学研究院,南宁市 530007)

归纳总结了广西桑树栽培技术体系现状,分析了目前存在的主要问题,结合国内外桑树栽培技术体系发展的趋势和方向,根据广西自然气候条件和资源条件等区域特点,从桑树品种多元化发展、“桑产业”研发创新、栽培种植技术创新、速成丰产栽培技术、应用现代水肥技术、条桑收获技术、构建桑树病虫害防控技术体系等方面提出了桑树栽培技术体系创新思路的思路。

蚕沙;资源利用;现状;前景

20世纪80年代前广西桑园种植规模一直在0.67万hm2范围徘徊。1991年首次超过0.67万hm2,之后种植规模逐年扩大,到2000年突破2万hm2,2001年位居全国第6位,从此广西桑园种植规模迅猛发展。2006年达到12万hm2,跃居全国第一,占全国总面积的14.34%。2012年达到16.67万hm2,约占当年全国桑园面积的20%。广西2014年桑园面积19.26万hm2,蚕茧产量27.95万t,约占全国45%,平均每667 m2桑园产蚕茧125.20 kg,是全国平均每667m2桑园产茧量54.50 kg的2.3倍。提高单位面积产茧量的主要途径是提高单位面积桑园产叶量,而单位面积桑园产叶量的提高,与推广应用高产、优质、高效的桑树技术措施密切相关。构建了高产、优质、高效桑树栽培技术体系,是广西平均单位面积产茧量取得佳绩的关键所在。

1 广西桑树栽培技术体系形成

1.1 环境气候条件

广西地理位置处在北纬23°54′~26°03′,部分属于南亚热带季风湿润气候区,部分属于中亚热带季风湿润气候区,气候温暖、潮湿,热量、雨量资源丰富居全国之冠。年平均气温17~23 ℃,大于或等于10 ℃积温在6 000 ℃以上,无霜期长,桑树生长期长达320 d,养蚕生产时期从2月底至11月底,实现多批次养蚕,单位面积桑园产量及效益远远超出全国平均水平。基于其自然环境、土地和气候条件、桑树良种特点所建立的广西桑树栽培技术体系,与江浙等传统蚕区的技术体系有较大的差别。

1.2 土地资源状况

广西土地总面积23.67万km2,实有耕地面积255.87 hm2,其中水田143.53 hm2、旱地112.33 hm2,主要以红壤土和赤红壤为主,比较适合桑树生长。而桑树在坡地、河滩地、峰丛洼地种植也有较高的产量,并能获得比其他作物更好的收成,土地资源比较充裕。

1.3 桑园集中规模化布局

广西桑园主要分布在桂西北、桂中、桂南三个产业带区域,集中在河池、南宁、来宾、柳州、贵港、百色六大主产区。2014年6市桑园面积17.14万hm2(南宁市3.83万hm2、来宾3.25万hm2、柳州2.91万hm2、贵港1.03万hm2、百色1.55万hm2、河池4.57万hm2),占全区总面积19.26万hm2的88.99%。

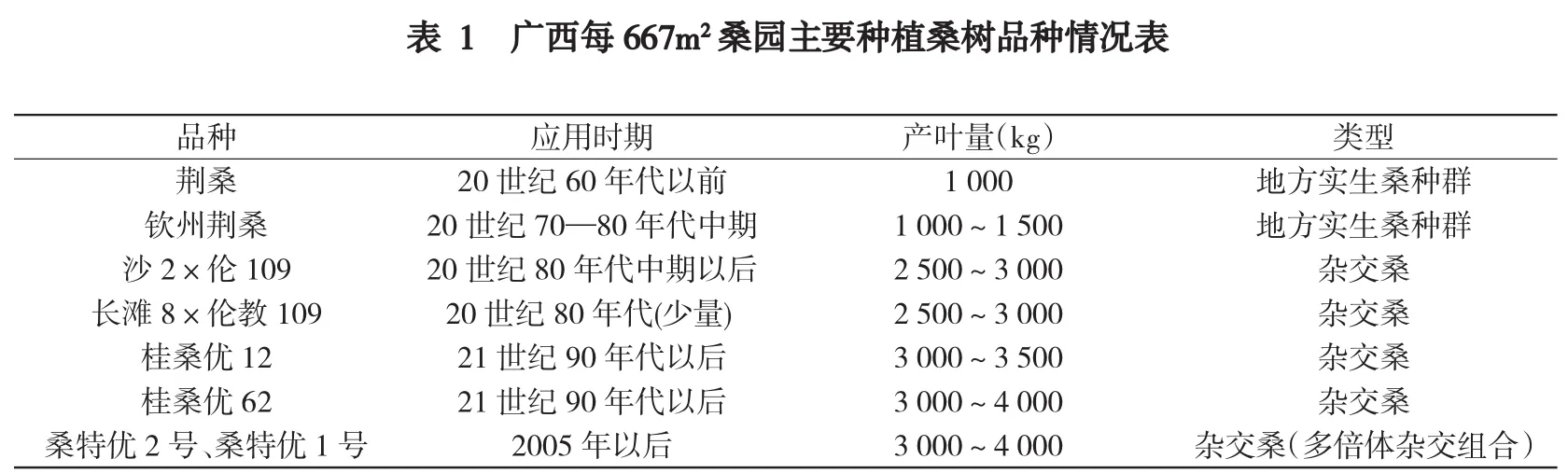

1.4 选用优良杂交桑品种

建国以来广西桑园主要种植应用情况(表1)显示,20世纪70年代以前主要是推广应用地方实生桑和钦州荆桑,属于地方实生桑种群,产量较低。80年代中期开始应用杂交桑,杂交桑产量较钦州荆桑有了大幅提高,一般达到每667m2产桑叶2 500 kg以上。2000年以后主要是种植应用“沙2×伦109”和桑树优良品种“桂桑优12”、“桂桑优62”,2004年后桑树优良品种“桂桑优12”、“桂桑优62”逐步替代了“沙2×伦109”,多倍体杂交桑“桑特优1号”、“桑特优2号”等新品种在2005年后开始推广应用,以桑特优2号为主导品种。“桑特优1号”、“桑特优3号”于2009年通过审定开始推广应用,但种植面积不大。到2012年推广种植的桂桑优系列品种分别占全区桑园总面积的73.35%,是应用面积最大的两个品种,“桑特优2号”品种约占全区桑园总面积的6.41%。沙2×伦109、“桑特优1号”、粤桑、农桑和强桑系列等品种的种植面积约占20%。

资料来源:根据广西蚕业技术推广总站统计资料整理。

1.5 桑树栽培技术状况

1.5.1 桑树良种繁育技术 广西主要是推广应用杂交桑,为保证杂交桑良种的纯度,必须建立专门的制种园生产杂交种子。建立桑树制种园,首先要嫁接繁育父母本苗木,制种园种植密度一般为行距1.3 m、株距0.85 m,每667 m2栽600株;父本与母本比例为1∶5~1∶7,可根据父本花粉量适应调整;父本与父本之间的相邻距离控制在5 m以内,父本均匀地分布在母本的中间。80年代初广西开始研究建立杂交桑制种园,先后建起沙2×伦109、桂桑优62、桂桑优12、桑特优1号、桑特优2号制种园。2003年后广西壮族自治区蚕业技术推广总站开始研究应用杂交桑种子冷藏保存技术,冷藏3年的杂交桑种子发芽率仍达到90% 以上。

1.5.2 桑树育苗技术 钦州荆桑育苗主要以春季撒播为主。一般每667 m2播桑种0.75 kg左右,管理较为粗放,导致苗期长,加上种性纯度不够,所育实生苗大部分细小,壮苗少,规格和质量不高。而杂交桑的育苗可以在春、夏、秋做畦后条播或撒播,一般每667 m2播种量在0.5~0.75 kg,注重管理,苗木长势良好,壮苗率高,一般每667 m2产桑苗在8~10万株。近年来,宾阳县采用水田规模化繁育杂交桑苗,成功地完成基地育苗30.67 hm2,种子发芽率在95%以上,桂桑优12每667 m2播种1.5 kg,出合格苗近20万株,摸索总结出了一套规模化杂交桑苗繁育技术,能达到省工[1]。

1.5.3 合理密植建园技术 广西一般采取片叶育,桑园栽植方式为合理密植,以适应多批次养蚕用叶需求。具体做法是:选用台地、平地、土层深厚的优质田地种桑建园,要求开深沟,沟深宽40 cm ×30 cm的深沟,施足基肥,匀整后种植,一般每667 m2栽植5 000~7 000 株,以12月至2月间进行冬植为宜[2]。

1.5.4 桑园水肥管理技术 杂交桑施用基肥提倡使用农家肥料,但因化肥使用轻便,见较快,目前蚕农普遍偏施化肥。试验证明不同施肥配比对桑产量和质量的影响大[3]。目前主要提倡推广N、P、K 配比的复合肥,一般在冬伐、夏伐后深施重施基肥,期间采用造桑造肥进行追肥。

1.5.5 桑树剪伐和收获技术 杂交桑剪伐一般采用冬伐和夏伐两次,农村生产是根刈和低根刈轮流进行,蚕种场良种繁育用桑园则留拳后夏伐齐拳剪伐、冬伐留长枝30~50 cm。全年采片叶收获方法占大部分,少部分采用全年条桑收获,还有一些上半年末造、下半年的末造采用条桑收获,其它造仍采片叶。

1.5.6 病虫害防控技术 广西桑园病虫害防控技术推广普及起步较晚,面对迅猛增长的桑园面积生产支撑不够。主要体现在基础性研究薄弱,防控技术较为单一,桑树病虫预测预报机制不完善,化学农药作为桑园治虫的采用主要方法,因杀虫广谱、操作简便、防治效果好,受到蚕农们普遍欢迎,但化学农药滥用引发的害虫耐药性增加,造成环境污染等情况日趋严重。当前蚕业主管部门大力提倡桑树病虫害的综合治理,即以农业防治为主,物理防治为辅,减少化学农药使用。同时加强生物防治技术研究应用,重点研发替代化学农药的生物杀虫剂,重视昆虫天敌的保护与利用。

2 桑树栽培技术体系存在的问题

2.1 桑树品种单一

桑树为多年生植物,生命周期较长,广西无干桑和低干桑盛产期一般在8~15年。广西老蚕区桑品种日趋老化;“桂桑优12”和“桂桑优62”桑品种占据全区面积的70%以上,品种应用单一。广西的大部分石漠化地区,旱地和坡地等区域缺少相适应的多用途品种。

2.2 机械化程度低

广西桑树栽培技术体系的机械省力化程度低,在关键生产环节如种桑建园、施肥、灌溉、除草、病虫害防控、桑枝剪伐、采摘桑叶仍以手工操作为主,与规模化产业化发展的现代蚕桑生产不符合。

2.3 桑园户均经营规模小

适度规模经营可以提高桑园生产力,提高综合经济效益。素有“八山一水一分田一片海”之称的广西,山多地少水缺。海拔500 m以上的中低山地带占53.10%,海拔500 m 以下的山丘和丘陵占21.70%,台地和平原占22.40%,河流水库占2.80%。由于土地面积的局限性,广西目前蚕农经营规模偏小,据广西蚕业技术推广总站统计,2014年户均桑园0.21 hm2左右。全区户均桑园面积0.67 hm2以上的农户有43 118户,占全区养蚕户总数(875 065户)的4.9%,户均桑园面积3.33 hm2以上的仅有4 054户。由于户均桑园面积小,养蚕规模受到一定限制,经济规模效益难以体现。

2.4 桑园排灌条件较差、水肥技术落后

因养蚕批次多,桑园每年采叶批次多,蚕农缺乏科学施肥的知识和技术,为追求短期养蚕效益,桑园多施化肥,且偏施氮肥,较少施用有机肥,造成桑园土壤硬化板结,土壤氮、磷、钾元素失衡,中微量元素缺乏[4]。大部分旱地、山坡、丘陵、石山地区的桑园抗旱灌溉条件差,常遇秋旱,部分蚕区还遭春旱。河滩地、峰丛洼地洪涝灾害频繁,影响稳产高产。

2.5 桑树病虫害防控技术体系不完善

广西桑园普遍采用的密植成园技术,在高温多湿的气候条件下,一方面有利于桑树的生长,另一方面也为桑树病虫生长繁殖提供了良好的条件。部分桑园零星分散,或与其它作物相邻,管理不到位等因素,给统一防控治虫增加了难度。由于蚕桑业发展迅速,短期内大面积增加桑园,而配套的桑树病虫害防控技术体系建设相对滞后,现代农业综合的、全面的防控措施还不到位,部分蚕区桑花叶病、桑枝枯菌核病、桑疫病、白粉病、赤锈病等桑病时有发生,桑蓟马、桑粉虱、桑瘿蚊、桑螟等桑树虫害局部暴发成灾。

3 桑树栽培技术体系创新思路

当今科学技术迅猛发展,分子生物学、生物技术、信息技术、数字农业技术等基础学科和高新技术不断丰富和发展,催生出一批新兴、交叉、跨学科和综合学科,为桑树栽培技术体系创新提供了新的理论和方法,并向蚕业领域不断渗透。借鉴现代农业栽培种植新模式,引进国内外先进技术,结合广西土地石漠化、旱地资源和气候环境等条件,突出亚热带地区密植桑园、快速成园、多批次收获等技术特点,加大研发和集成创新力度,促进广西“桑产业”持续健康发展。

3.1 桑树优良新品种多元化发展

为推进产业的多元化发展,应加快开展饲料桑、食用桑、生态桑三大功能桑的优良品种选育。桑品种选育的目标,首先是选育高产、优质、高效桑品种;其次根据产业发展和解决生产难题的需要选育耐旱、耐贫瘠、耐盐碱、耐剪伐等抗逆性桑品种、抗病桑品种、食用桑品种、高活性成分桑品种及高产量、高蛋白质、适合机械收获的饲料桑品种,推动蚕桑品种资源多元化发展。目前广西壮族自治蚕业科学研究院已育成既适合片叶收获又适合全年条桑收获的耐旱性桑树品种“桂桑5号”和“桂桑6号”,其桑叶干物质含粗蛋白25%~28%,春季第一造条桑收获的枝叶干物质含粗蛋白高达21%,因此也是畜禽饲料桑的优良品种,应加快繁育推广。

为推进“桑产业”发展,开展桑树生态功效挖掘研究与应用,应从以下几个方面入手:一是筛选适应石漠化山地的桑树良种,适应沙化、荒漠化土地的桑树良种,适应盐碱地的桑品种;二是开展桑树重金属耐受性与桑树富集重金属效应研究;三是土壤重金属污染对桑树生长和养蚕的影响研究,桑树对土壤金属迁移规律研究等系列生态功能研究课题。加快推进桑树应用于石漠化治理、土壤重金属超标和矿区复垦地治理三大领域的研究应用。

3.2 集成创新桑树栽培技术

为提升适应华南地区的桑树栽培技术水平,促进广西桑园稳产高产,确保全区的桑园安全生产,推动新品种、新技术、新机具的开发,应用组装集成一整套适用于亚热带地区的先进桑树栽培技术。具体从以下方面入手:开展“一品一规”工作、果叶两用桑栽培、饲料桑栽培、桑树石漠化治理、机械规模化喷药、桑园施肥少耕免耕栽培及除草省力轻简化、桑园管理小型机械化、桑园灌溉现代化、桑园耕作及桑叶收获机械化、种茧育饲料桑园管理、适合家庭农场式种桑养蚕模式、剪伐技术研究、地膜覆盖除草保水等先进实用技术的研究应用。

3.3 加大桑树速成丰产栽培技术应用力度

传统的杂交桑快速建园技术一般由育苗开始,经过深耕改土,施足基肥,种植壮苗,每667m2密植5 000~6 000株桑,每年夏伐、冬伐各一次,以达到速成丰产。2000年后开始研究的杂交桑种子直播套种薄膜覆盖快速成园技术,其主要方法是:将杂交桑种子按建园行距直接播于大田,成苗后按桑园株距间苗,直接成园,省掉苗圃地育苗、挖苗、移植到大田的环节。行与行间套种黄豆、萝卜等短期收获经济作物增加收益,同时达到抑制杂草生长目的,节省用工,提高效益,达到年初播种,下半年桑树成园投产养蚕,播种次年桑园进入丰产期,比传统栽植方式提前1年进入丰产期,具有成园投产快,见效快,节本增效等优点,可以在新蚕区和桑园更新时推广应用[4]。同时推广应用桑园宽窄行种植技术,提高工效。扩大家庭种养规模,提升规模效益。

3.4 应用桑园现代水肥技术

土壤肥力和水分是桑树生长的基础。集成创新机械深耕松土、改良桑园土壤、地膜覆盖、喷灌滴灌技术、水肥一体化、测土配方施肥等技术,特别是测土配方施肥技术是目前重点推广技术,可以大幅提高桑园产量[5]。相关部门应联合并协同攻克石山地区、旱地区域水肥使用难题。广西目前主要推广应用桑园一年2次集中施用全年用肥量。重施冬基肥,春肥占全年用量的60%,在夏伐后第二次施入总肥量的40%,及时追肥,科学灌溉。推荐用稻草或薄膜覆盖的施肥管理技术,能保水保肥,从而促进桑树旺盛生长,达到节本增效,提高桑叶产量。

3.5 推广应用条桑收获技术

采用条桑收获技术是发展省力化养蚕的重要方向。在目前蚕桑生产面临劳力严重短缺的现实情况下,条桑收获不仅能节省采叶工时,降低劳动强度,还能适应大蚕地面育的省力化养蚕模式,是一种轻简的桑叶收获方法,可以在人均桑园面积较大的情况下因地制宜的推广应用。为了提高光能利用率,宜采用隔行轮流剪伐的条桑收获模式[6]。

3.6 建立完善桑树病虫害防控技术

桑树病虫害大面积暴发会对蚕桑生产构成巨大威胁。为保障桑园安全生产,应及时开展桑树病虫害的识别诊断、监测预警与有效防控技术工作,推进生物防控技术和物理防控技术研究,建立病虫害预测预报机制就显得非常重要。因此,加快推进桑树青枯病、桑椹菌核病、桑花叶病、桑枝枯菌核病、桑疫病、白粉病、赤锈病、桑黄化型萎缩病、桑瘿蚊、桑粉虱、桑螟、桑蓟马等桑树病虫害的防控技术研究与推广应用,建立并完善一套适用于广西乃至亚热带地区的桑树病虫害防控技术体系,避免大规模流行性桑树病虫害发生,从而把桑树病虫害损失降到最低,为蚕茧生产提供优质桑叶。

[1]文小淋,方健,陈丽清.大规模高效率繁育杂交桑苗技术探讨[J].广西蚕业,2009,46(3):33-34.

[2]雷扶生.回顾广西桑树栽培技术的进步[J].广西蚕业,2004,41(S1):38-39.

[3]王波,戴漩颖,丁悦,等.不同施肥配比对桑产量和质量的影响[J].江苏蚕业,2001,23(1):13-15.

[4]朱方容,陈日彩,田智得.杂交桑直播套种成园 当年大收益[J].广西蚕业,2000,37(4):25-27.

[5]覃鲜花,黄朝富.生物有机肥在桑树上的应用试验[J].广西蚕业,2007,44(2):15-17.

[6]朱方容,林强,朱光书,等.桑园条桑收获与片叶收获的产量和效益比较[J].蚕业科学,2009,35(3):700-702.

[7]宾荣佩,陈小青,潘启寿,等.广西桑树主要病虫害的发生与综合防治措施[J].广西蚕业,2014,51(4):23-25.

B;

1006-1657(2015)03-0073-6

2015-08-20;

2015-08-28

国家蚕桑产业技术体系专项(No.CARS-22-SYZ19)。

祁广军(1964—),男,博士,农业推广研究员,主要从事蚕桑技术研究推广工作。E-mail:qgj135@163.com