精神分裂症致残者的社区日间康复模式研究①

李恒,金忠,张鸿

精神分裂症致残者的社区日间康复模式研究①

李恒1,金忠2,张鸿2

目的为精神残疾人设计有效的社区日间多元化康复治疗。方法选取陶然亭街道辖区内由精神分裂症导致精神残疾者30例,分为对照组和干预组各15例,进行日间多元化康复模式的对照实验研究,并使用阳性和阴性症状量表(PANSS)及世界卫生组织残疾评定方案(WHO-DAS 2.0)国际中文版评估疗效。结果康复治疗后,干预组的PANSS阴性量表及一般精神病理量表、WHO-DAS 2.0评分持续下降,在第8周、第12周时有非常显著性差异(P<0.01)。结论社区日间多元化康复治疗模式可有效地整合社区资源,提高精神残疾康复效果。

精神分裂症;精神残疾;日间照料;社区;多元化康复

[本文著录格式]李恒,金忠,张鸿.精神分裂症致残的社区日间康复模式研究[J].中国康复理论与实践,2015,21(6):731-736.

CITED AS:Li H,Jin Z,Zhang H.Community-based day-care rehabilitation model for mental disability due to schizophrenia[J]. Zhongguo Kangfu Lilun Yu Shijian,2015,21(6):731-736.

精神障碍在我国疾病总负担中排名首位,约占疾病总负担的20%[1-2],是世界上导致残疾的第4大原因[3]。精神分裂症属于重性精神障碍的一种。世界卫生组织(World Health Organization,WHO)2004年的调查结果显示,全球精神分裂症患病率为4‰[4],欧洲、美洲和东南亚地区的平均患病率分别为5.0‰、4.2‰、3.7‰[5]。卫生部提供的资料显示,2002年我国重性精神疾病患者约1600万人,其中精神分裂症患者约780多万人[6]。2006年我国第二次全国残疾人抽样调查显示,全部残疾人群中精神残疾率为6.3%,占残疾人群的构成比为9.86%,精神病性障碍是导致精神残疾的主要病因,构成比均超过60%[7]。

精神残疾指各类精神障碍持续1年以上未痊愈,由于患者的认知、情感和行为障碍,影响其日常生活和社会参与[7]。精神残疾持续时间长,是患者因患某种易于致残的精神疾病,如器质性疾病和精神分裂症等重性精神病等,或因治疗不当、社会服务不够,使其在认知能力、心理和社会功能上受到不可逆转的永久性损伤,特点[8]如下。第一,精神残疾人所丧失的都是作为健全人的基本心智功能,他们将更多地依赖社会福利政策和政治、经济、文化等诸多环境因素。第二,其他残疾人在恢复和补偿功能上的投入一般是一次性的,经济压力往往是可以量力而行并能够承担的,而精神残疾人的治疗与康复是长期的,他们与其亲属要永久背负沉重的经济和心理负担。第三,精神残疾人心智的缺失和行为能力的缺失,使他们成为肇

事、肇祸高危人群。据有关材料报告,我国有160万精神残疾人参与肇事、肇祸,即有1/10的精神病患者出事。第四,精神残疾人被边缘化,失业、失学和离婚非常普遍,面临贫困、就业、恋爱、婚姻和生活困难。因此,精神残疾人群需要得到妥善的康复和管理。

我国传统上对精神残疾的康复主要是机构康复和家庭康复。机构康复指以院所为基地的康复,这种模式拥有集中的康复人员、设备和技术力量,对精神病急性发作和重性精神病的治疗必不可少。但我国机构康复的资源严重不足[9],机构康复不能覆盖所有的精神残疾人。同时,研究显示,长期住院会导致精神残疾人的精神进一步衰退,社会和生活功能退化,即所谓“住院综合征”[10]。实际上,精神残疾人往往是急性发作期才需要入院治疗,病情稳定时只需要在家维持服药。因此精神残疾的照料与恢复,不能只依靠机构康复。

家庭康复是指精神残疾人在康复人员的指导下,在家中进行康复训练。其优点是精神残疾人能在不脱离熟悉环境的情况下进行康复,同时能得到家庭成员的支持。但家庭难以单独承担康复和照护功能,必须有康复人员进行教育和干预。长期的家庭康复也会给家庭照顾者的生活和工作带来沉重的负担。

为了构建完善的精神残疾康复体系,欧美国家从20世纪60年代开始探索社区康复。作为精神康复体系的关键一环,社区康复是机构康复和家庭康复之间的纽带。世界卫生组织自2001年开始就倡议以社区康复治疗体系替代精神病医院,主要倡导在社区建立帮助精神病患者康复的治疗体系,倡导让精神病患者在不远离家人和朋友的情况下接受治疗和照顾[11]。但在我国,精神残疾人的社区康复尚处在起步阶段,社区康复机构对于应该如何组织、如何管理、如何提供服务,仍在不断地探索,需要有系统的研究进行支持。

国内尚无日间康复(day-care rehabilitation)统一的概念定义和标准。研究中常将其定义为以门诊或出院后需要重新适应社会生活的成年精神障碍康复者为对象,白天到康复中心,晚上及节假日在家中生活,由康复治疗师对患者专业评估并制定康复计划,通过各类治疗活动达到改善社会功能,学习适应生活所需的习惯和技能,恢复独立能力和自信,提高服药依从性、减少复发率,使他们能早日重新融入社会生活[12]。即以患者为中心,介于门急诊与住院之间的诊疗模式,是对传统医疗模式的补充,也是生物-心理-社会新医学模式发展的具体体现。

随着WHO倡导的精神分裂症以社区为基础的非住院化康复模式,现在精神分裂症的重点正在逐步由医院康复向社区康复转移。国内外研究显示,社区康复治疗是低投入、广覆盖,既能节约卫生资源又能收效显著的有力措施[13-14],如何能够通过有效的社区康复促进精神残疾患者的康复是国内外学者非常关注的课题。本研究参照国外已有的成熟模式,结合中国国情,整合社区已有资源,探索精神分裂症所致精神残疾人群社区日间康复的有效模式。

1 资料与方法

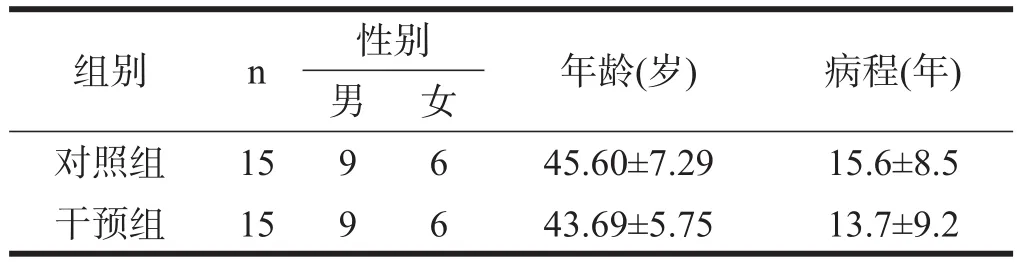

1.1 一般资料

2014年7月从北京市西城区陶然亭街道管理的归因于精神分裂症的精神残疾者200例中选取符合标准的精神残疾者30例,按照年龄、性别等人口学因素和基线评分进行1∶1配比入干预组与对照组,并进行均衡性比较。男女比例为3∶2;两组平均年龄、平均病程之间无显著性差异(P>0.05)。

表1 两组一般资料(n=15)

纳入标准:①符合国际诊断学标准精神障碍分类诊断标准第10版(ICD-10)中精神分裂的临床诊断中的诊断标准;②能稳定服药,临床表现为稳定期精神分裂症;③近3个月内无冲动行为,年龄≥18岁;④持有残疾证、残疾类型为精神残疾,不伴有肢体残疾等其他残疾;⑤患者和(或)患者家属、监护人或法律代表签署知情同意书。

排除标准:①并发有其他精神疾病;②伴有严重的心、脑、肝、肺、肾及造血系统等躯体疾病。

入组前详细告知患者家属本研究的意义、具体实施办法及有关事项,征得同意后签署知情同意书。为避免污名化,参加项目研究的被试在康复治疗和研究中被统称为“心灵港湾”学员。

1.2 研究方法

给予干预组6个月以上的持续社区日间康复训练及常规药物治疗,而对照组仅接受常规药物治疗,两组患者原使用抗精神疾病药物不变,根据病情进行药物调整。干预前、后分别用量表等评价两组学员的精神症状与残疾程度,观察康复疗效。

1.3 社区精神残疾日间康复实施方案

1.3.1 康复治疗方法

本研究参照西方发达国家的成熟模式,结合社区

可调配资源,采取多元化康复治疗方法,包括音乐治疗、工作技能训练、团体心理治疗、文娱能力训练、体能训练、主题户外活动等内容,每天进行两个或者更多内容的培训。由训练师及社工主导,精神科医生、护士协助实施,并保证治疗过程的安全。可按照实际需求进行排列组合,具体如下。

1.3.1.1 音乐治疗

以传统音乐治疗方法为基础,根据以往的成功经验及残疾人康复的具体需求,进一步进行改良,制定适合残疾人康复的个性化复合音乐治疗方法。音乐类活动有音乐欣赏、钢琴曲欣赏、放声歌唱等。音乐治疗师来自中央音乐学院音乐治疗专业。每周至少1次,每次2~3 h。

1.3.1.2 工作技能训练

培训动手能力及工作能力,传授手工技巧,使患者增强独立生活能力,重新寻找到新的工作岗位,走向社会,全面康复。例如制作产品外包装盒,操作培训、成品装箱、电脑录入等。

1.3.1.3 团体心理治疗

心理治疗的主要手段之一。由经过专业培训的社会工作者作为治疗师,定期进行小组治疗,主要应用心理治疗技术包括倾听、共情、角色扮演、游戏等认知行为流派的心理干预技术。目标设定为稳定残疾人情绪、增强自信心、提高语音表达能力和社交能力、学习沟通技巧,从而锻炼并加强生活自理能力。

1.3.1.4 文娱能力训练

文体娱乐活动是康复服务的主要手段之一。治疗师在活动之前通过了解组员爱好以及组员近期的表现针对性设置课程。主要分为游戏类小组手工制作训练和艺术类能力训练培养。结合陶然亭社区的文化背景,项目创造性引入了绘画和布贴画的训练。老师通过引导、讲授、带领等方式使干预组成员开展手工技巧活动,使各位成员参与到活动中去,学习技能技巧,制作完成作品。课程中融入多种多样的形式,手工类包括布贴画、豆贴画、剪纸、折纸、曼陀罗、绘画、花球等。娱乐类包括有大风吹、抓手指、007、你来比划我来猜等。提高社交能力及团队协作。

1.3.1.5 体能训练

包括器材训练和活动训练,如踩单车、户外行走、郊游、户内健身房训练等,在训练师的指导下安全且循序渐进增加体能。体能训练可以有效预防抗精神病药物引起的代谢综合征,改善患者情绪,提高生活自理能力,降低残疾度。

1.3.2 残疾人及其家属管理

督促学员规律自觉服药。一般的精神分裂症患者经过药物有效治疗后症状缓解,为了巩固疗效和防止复发,需要学员维持一定时间的规律性药物治疗。通过照料教育使家属了解坚持服药治疗的必要性,日常生活中妥善管理药物,以防发生意外;学员每次服药时,要观察学员是否按医嘱将药物服下,不发生漏服或减量的情况;学员病情基本康复以后,要带学员定期门诊复查或电话咨询指导等。在康复活动中强调服药的必要性,逐步提高患者自知力。

日间康复除了提供针对精神分裂症所致精神残疾的康复治疗外,还有计划地对家属进行照料教育。

针对家属的照料教育由精防医生实施,每个月2次,以讲座形式进行,还包括答疑环节,与家属进行互动。精神分裂症所致精神残疾的康复程度与家属的密切配合有关。家属需要协助医生监督患者规律性服药并做好安全护理工作及康复护理工作等,使治疗与预防有机结合,有效防止精神病的复发。

患者的安全护理工作,在患者病情正处于活跃期时,要将家中的一切不安全物品收藏起来,防止自杀或伤人事件的发生。当症状缓解后,患者自知力逐渐恢复,家人就要采取内紧外松的态度,让患者做一些力所能及的事情,并主要观察患者的适应情况,多给予指导和关照,培养患者的自理能力。

1.3.3 社区支持

本研究的精神残疾日间康复中心被命名为“心灵港湾”,位于陶然亭街道“温馨家园”活动站,配有可容纳百人的会议厅、工作技能培训区、艺术工作室、小组活动室、健身中心。学员在工作人员监护下,可以有组织地免费使用场地和设施。精神残疾者居住地最远不超过1500 m,可以步行来日间康复中心。

针对归因于精神分裂症患者的精神残疾康复治疗,安排在工作日的日间。即周一到周五每天9:00到16:30全天进行,中午提供免费午餐。多元化的治疗以小时为单位,多种康复治疗可以根据需要进行任意组合。

项目在社区层面得到多方面的支持,主要包括陶然亭街道办事处提供活动场地及经费,社区医疗服务中心提供精防医生及护士,社工组织提供主要工作人员,街道残联负责项目管理,北京大学第六医院专家提供技术支持、人员培训及质量控制服务,中央音乐学院提供音乐治疗师。

精神残疾者可以在不影响家庭照料者日常工作的

情况下,参加必要的、有效的康复训练,维持和提高生活自理能力,提高生活质量,减轻家庭和社会负担,维持社会稳定。

1.3.4 干预强度和剂量

每周维持不少于20 h的总治疗时间,以上各主要固定治疗单元每周不少于2 h。干预时间及治疗单元构成比都有详细记录,具体干预单元时间则是根据前1周的干预效果和治疗需求在治疗方案的框架内进行微调整。本研究为持续项目,每两周进行1次数据采集。使用半年和1年的数据进行疗效分析。

1.4 疗效评估

分为基线评估和疗效评估,在康复开始前进行基线评估,之后每两周进行一次疗效评估。

1.4.1 阳性和阴性症状量表(PANSS)评分

精神分裂症是一种病因未明的复杂疾病,目前在临床实践和研究中,该病的诊断使用较多的评定工具[15]是Stanley R Kay等编制的PANSS,该量表解决了以往评定工具缺乏结构效度和纵向信度,以及症状严重度的详细操作标准的缺陷,成为评定精神分裂症症状的一个较成熟的工具[16]。PANSS的评定采用30个基本条目,组成3个分表:阳性、阴性和一般精神病理量表。每个条目均7级评分,从1到7,按精神病理水平递增排列。

1.4.2 WHO-DAS 2.0评分

本研究采用第二次全国残疾人抽样调查时作为残疾评定工具使用的世界卫生组织残疾评定方案(WHO Disability Assessment Schedule 2.0,WHO-DAS 2.0)国际中文版。它是世界卫生组织开发,经全球多中心测试的跨文化、跨领域标准化评定工具[17]。其维度依据国际功能、残疾和健康分类(International Classification of Functioning,Disability and Health,ICF)[18-20]“活动和参与”方面的定义为框架,用于全面评价各类残疾患者的家庭和社会功能状况[21],是一个总体健康状况测量工具,其在国内应用于精神残疾评定,有信度和效度检验[22]。18岁以上(含)的精神障碍患者根据WHO-DAS 2.0分数和适应行为表现,将残疾程度量化,根据得分多少可以分为四级。

1.4.3 评估人员培训

PANSS评估由经过培训的精防医生完成,WHO-DAS 2.0量表评估由经过培训的精防医生和社区工作人员完成。由北京大学第六医院专家对评估人员进行统一培训。

社工在小组进行过程中进行主动观察,并根据观察要点进行记录,形成横向的小组工作记录,以及纵向的个案观察记录。可以在后期进行对比和评估。

1.5 模式化管理的探索

本研究首次将多元化康复治疗方法、精神残疾、社区公共资源等结合在一起,探索出一套适合中国国情、行之有效的、可全面推广的模式。重点放在有效性、可行性、可操作性和普及性。

1.5.1 个案管理

不同个体的病情及基本情况不同,本研究中针对每一个学员建立相应的档案,包括学员的一般情况、兴趣爱好、就诊记录、服药情况、病情严重情况、家庭背景及个人经历等,以便于日间康复治疗的团队可以根据患者病情的变化针对性地制定治疗方案。

1.5.2 残疾人服药管理

本研究所涉及的社区日间康复是针对病情稳定的精神分裂症所致精神残疾者。精防医生会根据每周日间康复过程中观察到的病情变化,对服药剂量进行精细地调整,对学员进行指导。另外,精神分裂症患者以往在住院期间,由于医护人员的照顾和指导都能配合治疗,他们在治疗期后,必须要重返社区生活。有些人出院后因无家人照顾,自己又缺乏服药的自律性而不能坚持服药,使病情出现反复波动,影响正常的工作、学习和生活[23-25],从而加重患者家庭和社会的负担。提高学员服药治疗依从性是日间康复的重要内容。本研究通过精防医生和护士的监护以及家属教育,对参与项目的学员日间康复期间以及在家期间的药物服用进行管理,保证患者服药的依从性,防止复发。

1.5.3 工作人员管理

本研究中施行治疗的人员是一个综合团队,包括管理团队和执行团队。统合协调工作也是模式化管理的一个重点。管理团队包括街道办事处负责人、残联负责人、北大六院专家以及执行团队负责人,形成定期例会制度,完成项目策划、制度实施框架、对项目完成情况进行检讨和修正,解决出现的问题。

执行团队包括精防医生、护士、训练师以及社工和生活老师。社工主要负责日间康复中的工娱训练及体能训练。训练师主要负责音乐治疗。精防医生和护士负责现场操作的安全、危机处理及服药管理,并定期进行家属康复教育。生活老师主要负责日间考勤管理、午饭管理、家属联络工作等生活照料。专家负责项目成员的人员培训及质量控制,从而形成团队人员无障碍沟通机制,相互配合以保证研究得以顺利进行。

各项工作都有专人负责,实现负责人签字制度。

1.5.4 模块化与流程化

对于康复治疗内容进行课表式的日程安排,在每周治疗结束后,项目组对本周的治疗效果进行研讨,调整短期治疗目标,可模块化地对各治疗单元进行量化调整及重新组合,最大限度地简化操作流程。对于突发事件,设立危机处理和干预流程,在康复活动进行中,观察员随时对现场每个学员的情况进行掌控,对于个别学员出现的意外情况进行现场处理,有成熟的现场干预和转诊机制。明确划分项目各成员的分工、职责、采用负责人管理制度,对执行情况进行问责。

1.5.5 信息化管理

对于项目的计划、执行情况、总结、重要事件的影像资料等都进行纸质版及电子版文档双重管理保存。

1.6 统计学分析

应用SPSS 19.0对各量表评分进行重复测量方差分析。显著性水平α=0.05。

2 结果

课题组严格按照项目设计方案执行,从2014年初开始筹备工作,到2014年7月正式开始,培训工作顺利完成,经费、人员和场地配备齐全,并得到陶然亭街道领导和西城区残联的大力支持,充分调动社区资源,已经形成适合国情的社区日间康复模式,并进行疗效评估。

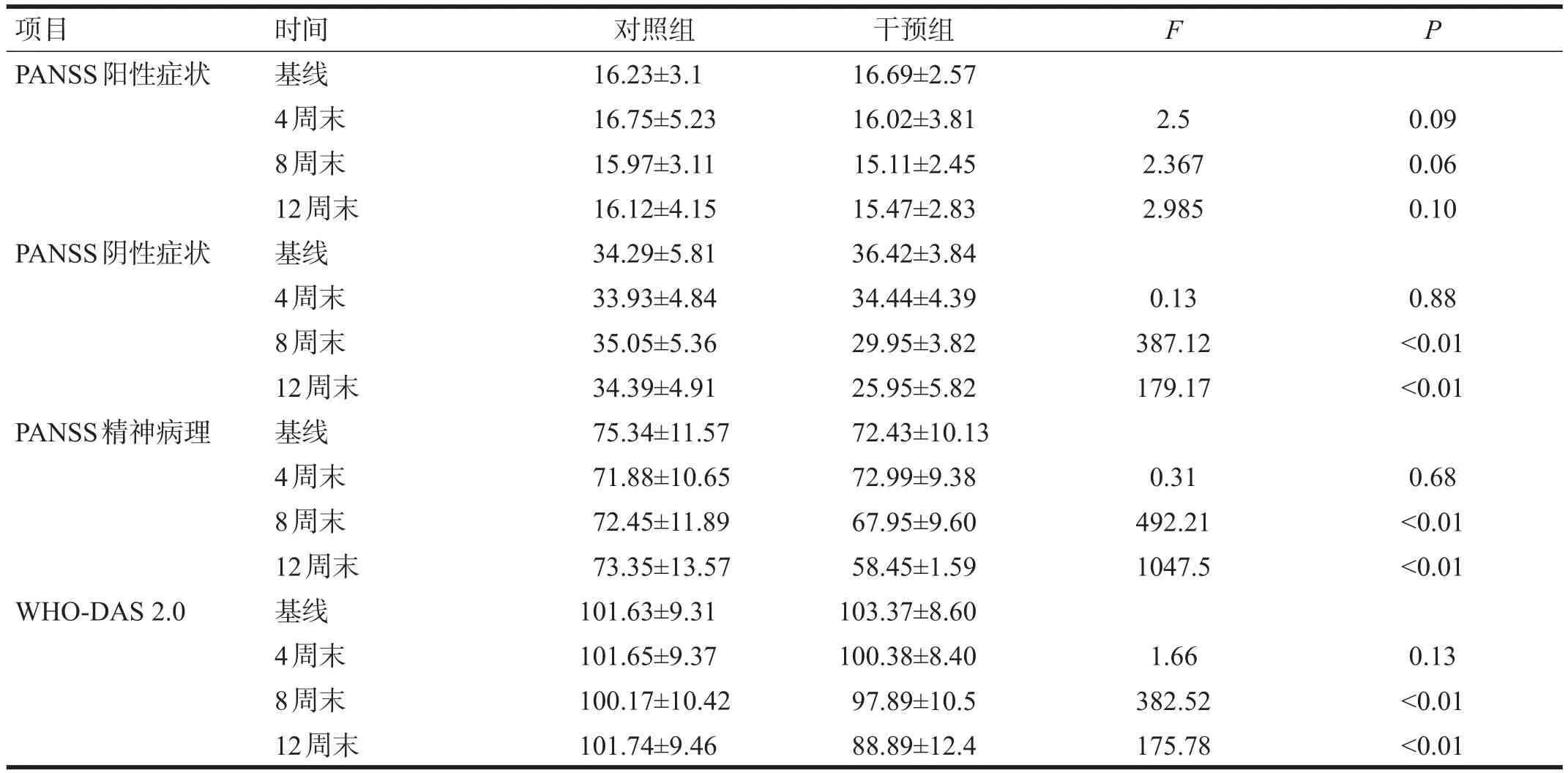

两组基线评分显示,PANSS阳性症状量表评分低,而阴性症状量表和一般精神病理量表的评分高,WHO-DAS 2.0评分高。

经过3个月的康复治疗,两组均无脱落现象。干预组的PANSS阴性量表和一般精神病理量表的评分明显下降,至第12周时有持续改善的趋势,尤其是第8周以后变化明显(P<0.01),而阳性症状量表无明显变化(P>0.05)。WHO-DAS 2.0量表的减分,也是至第12周末持续下降,尤其在第8周后,变化明显(P<0.01)。见表2。

表2 两组治疗后PANSS和WHO-DAS 2.0评分变化(n=15)

3 讨论

3.1 模式

本研究充分利用社区资源,优化整合技术力量,形成适合我国国情的针对精神残疾的社区日间康复治疗模式,治疗上突出多样化、模块化、人性化,管理上程序化、档案化。为形成可推广的模式积累经验。鉴于我国在此领域起步较晚,尚未形成针对精神残疾患者的成熟社区康复模式,本研究具有一定探索性实践意义。

3.2 疗效

自康复治疗的第8周开始,可观察到精神残疾人状态的明显改善。多元化社区康复治疗对于精神分裂症所致精神残疾的阴性症状及一般精神病理症状方面有所改善,也可减轻残疾程度,证明本研究所采用的多元化社区日间康复治疗有效。以往为数不多的研究显示,在社区进行的认知行为治疗可改善精神分裂患

者的阴性症状[26]。也有在社区日间康复机构开展模块化治疗的研究,分为5个模块,整个疗程12个月,每3个月完成一个模块,结果也可以改善阴性症状[27]。其治疗模块为单一干预模式的阶段性组合,与本研究的以小时为单位的复合治疗模块有明显区别。另有社区日间康复训练可以降低PANSS总分及阴性症状评分的报道,其干预手段包括支持性心理治疗、社会技能康复、职业康复和工娱训练等,但没有进行模块化管理[13]。

区别于以往的国内研究,本研究首次将研究对象限定为精神残疾者,制定适合残疾人康复的治疗模式。在评估疗效中,不但有精神症状方面的评估,还增加了残疾程度方面的评估;在治疗方式上突出多样化,模块化;以小时为单位进行组合,更加灵活,人性化。特色方面,本研究还增加以往研究中没有的音乐治疗、体能训练、户外活动等。该康复治疗模式在国内尚属首创。

3.3 局限性

本研究是探索性研究,多元化康复治疗模式还有待在实践中不断完善,由于社区资源有限,已开展的规模有待进一步扩大。我们寄希望于分享阶段性成果后,能够有条件进行大样本量的康复模式研究,继而将此优化模式推广到全国。

[1]翟金国,赵靖平,陈敏,等.精神障碍的疾病负担[J].中国医药指南,2012,10(21):60-63.

[2]陈曦,黄东锋,林爱华,等.广东省成人精神残疾主要致残原因和对策分析[J].中国康复医学杂志,2009,24(10):938-941.

[3]付力牧,纪丽萍,张维熙,等.中国七个地区精神残疾、智力残疾流行病学调查[J].中华精神科杂志,1998,32(2):17-19.

[4]World Health Organization.The Global Burden of Disease: 2004 update[R].Geneva,Switzerland:WHO,2008.

[5]Bruckner TA,Scheffle RM,Shen G,et al.The mental health workforce gap in low-and middle-income countries:a needs-based approach[J].Bull WHO,2011,89(3):184-194.

[6]管丽丽,杜立哲,马弘.精神分裂症的疾病负担(综述)[J].中国心理卫生杂志,2012,26(12):913-919.

[7]黄悦勤,姚贵忠,董问天.精神残疾标准解读[J].中国残疾人, 2006,(7):35.

[8]董兴业.精神残疾的概念与社会服务[J].中国残疾人,2008, (1):38-39.

[9]殷大奎.中国精神卫生工作的现状、问题及对策——在中国/世界卫生组织精神卫生高层研讨会上的报告[J].中国心理卫生杂志,2000,14(1):4-5.

[10]Nemoto T,Niimura H,Ryu Y,et al.Long-term course of cognitive function in chronically hospitalized patients with schizophrenia transitioning to community-based living[J].Schizophr Res,2014,155(1-3):90-95.

[11]赵环.从“关闭病院”到“社区康复”——美国精神卫生领域“去机构化运动”反思及启示[J].社会福利,2009,(7):57-58.

[12]刘云涛,黄悦勤,马亚婷,等.中国≥15岁人群精神残疾的描述性流行病学研究[J].中华流行病学杂志,2014,35(2): 124-128.

[13]徐奇,姚志珍,吴留发,等.社区日间康复训练对慢性精神分裂症患者的康复效果评价[J].中国全科医学,2014,17(19): 2287-2290.

[14]Chou KR,Shih YW,Chang C,et al.Psychosocial rehabilitation activities empowerment,and quality of community-based life for people with schizophrenia[J].Arch Psychiatr Nurs, 2012,26(4):285-294.

[15]Hegde S,Rao SL,Raguram A,et al.Addition of home based cognitive retraining to treatment as usual in first episode schizophrenia patients:a randomized controlled study[J].Indian J Psychiatry,2012,54(1):15-22.

[16]司天梅,杨建中,舒良,等.阳性和阴性症状量表(PANSS,中文版)的信、效度研究[J].中国心理卫生杂志,2004,18(1):45-47.

[17]Garin O,Ayuso-Mateos JL,Almansa J,et al.Validation of the "World Health Organization Disability Assessment Schedule, WHODAS-2"in patients with chronic diseases[J].Health Qual Life Outcomes,2010,51(8):1-15.

[18]世界卫生组织分类、评定、调查与术语项目小组.张爱民,蔡飞鸣,鲁玉红,等,译.世界卫生组织残疾评定项目及其与《国际功能、残疾和健康分类》的关系[J].中国康复理论与实践, 2003,9(1):278-281.

[19]邱卓英.《国际功能、残疾和健康分类》研究总论[J].中国康复理论与实践,2003,9(1):2-3.

[20]邱卓英,丁相平.《国际功能、残疾和健康分类》(International Classification of Functioning,Disability,and Health,ICF)应用指导(四)[J].中国康复理论与实践,2003,9(5):278-281.

[21]Stucki G.International Classification of Functioning,Disability,and Health(ICF):a promising framework and classification for rehabilitation medicine[J].Am J Phys Med Rehabil,2005, 84(10):733-740.

[22]严保平,成玉敏,于丽燕,等.精神分裂症残疾评定及相关因素调查[J].神经疾病与精神卫生,2012,12(2):179-182.

[23]徐文炜,查智群,张紫娟.药物自我处置能力训练队社会慢性精神分裂症患者的长期作用[J].中国康复医学杂志,2007,22 (4):329-331,338.

[24]施永斌,何琼娜,褚庆文.药物自我处置技能训练对分裂症患者服药依从性的影响[J].中国健康心理学杂志,2012,20 (10):1477-1479.

[25]李瑾,徐燕,吴蕾,等.精神卫生综合干预对社区精神分裂症患者的康复作用[J].临床精神医学杂志,2014,24(4):223-226.

[26]方文莉,陶华,季卫东,等.认知行为干预对社区慢性精神分裂症患者康复疗效评估[J].上海精神医学,2010,22(1):26-29.

[27]陶华,方文莉,季卫东,等.精神疾病日间康复照料机构康复模块效果评价[J].临床心身疾病杂志,2011,17(1):1-3.

Community-based Day-care Rehabilitation Model for Mental Disability Due to Schizophrenia

LI Heng1,JIN Zhong2,ZHANG Hong2

1.Peking University Institute of Mental Health,Beijing 100191,China;2.Taoranting Subdistrict Administration, Beijing 110000,China

Objective To create the effective community-based day-care model of mental disability with multiple approaches.Methods 30 subjects with schizophrenia in Taoranting community in Beijing were selected in control group(n=15)and intervention group(n=15).A day-care multiple rehabilitation model had been implemented in the intervention group.They were evaluated with Positive and Negative Syndrome Scale(PANSS)and WHO Disability Assessment Schedule 2.0(WHO-DAS 2.0).Results The scores of PANSS negative symptom,general psychopathological symptom and WHO-DAS 2.0 significantly reduced continually in the intervention group 8 and 12 weeks after intervention(P<0.01).Conclusion Community-based day-care model can improve the rehabilitation of mental disabled people and integrate the community resources for the schizophrenics.

schizophrenia;mental disability;day-care;community;multiple rehabilitation

10.3969/j.issn.1006-9771.2015.06.020

R749.3

A

1006-9771(2015)06-0731-06

2015-03-23

2015-06-01)

1.北京大学第六医院/北京大学精神卫生研究所,北京市100191;2.北京西城区陶然亭街道办事处,北京市110000。作者简介:李恒(1974-),男,汉族,陕西西安市人,博士,助理研究员,主要研究方向:精神病学、精神康复、心理治疗。