希望它是一个起点

——《亲爱的》影评

文

/梁枝文 设计/赵清

希望它是一个起点

——《亲爱的》影评

文

/梁枝文 设计/赵清

看完电影,我马上去豆瓣给了五星的评价,并非因为片子已臻完美,而是为了这个题材。如果能够多一些这样的题材,以电影撬动现实,即便剧作不够完美,剧情不够触动又如何?电影中黄渤和郝蕾的演技已经无法用喜欢或者很棒来置评。即使没有商业立足点又如何?至少大陆院线都是场场爆满。

遗憾的是导演误把苦难当情怀。看电影时,很多人都哭了,某些镜头我看得也鼻子发酸,但终究有隔靴搔痒之感。此片提笔很重,落笔太轻,但这些都不会妨碍它获得好口碑。

题材贴近性·回到百姓身上

这是一个非常现实的题材。现实中,每天都在发生这样的事情,田文军和鲁晓娟这样的父母多得是。孩子并非是一个超大版的钱包,而是父母身体的一部分,是家庭的延续。对于很多人来说,这是他们活下去的意义所在。

没有小孩的人估计无法体会那种孩子丢失带来的巨大空洞与绝望。但我们能从演员们精湛的演技里,触摸到丢失孩子后,为人父母的疼痛和绝望。这不是一部讲丢失儿童后父母痛苦或宣传打拐的电影,导演的立足点在伦理和法律的冲突上,这是一个很讨巧的点,也是在打拐背后隐藏的更大更深的关注点。

这个题材涉及的内容广而深:离婚夫妻面对孩子的丢失所引发的两个家庭的动荡,人贩子的妻子是否有领养孤儿的权利,生二胎是否对丢失孩子的背叛,为生二胎给丢失小孩开死亡证明的法情冲突,丢失的孩子对人贩子养母的感情,丢失的孩子如何接纳亲生父母,无知的农妇如何找到援助,律师与法律漏洞的冲突,司法的灰色地带等等这些冲突所代表的社会意义和冲突本身都令人振聋发聩。

表达内容庞杂·精神主旨超负荷

有法律问题,也有伦理问题,更多的是法律和伦理的冲突,这个内核很多好莱坞电影也爱用,所以说这是一个讨巧的点。而意义自不必说,陈可辛是个文化导演,他和他的编剧思考得很多也很深,我们也能看到这种思考产生的表达野心。

可惜的也在于此,太多想说的,反倒一个都说不好。影片用了差不多一半篇幅讲丢孩子和找孩子的事情,但正如导演所说,剧情真正的开始其实是在找到孩子之后。作为电影来说,这里面的冲突才是有意思和有力量的。但是,塞进去的东西太多,显得太仓促。所以,在以赵薇饰演的李红琴在医院里因为怀孕而痛哭的镜头结束时,大部分人的反应是:啊,结束了!而我的反应是:我以为刚开始。

虽然我知道这个结束的意味,但不认可它。影片提出了非常多的问题,也试图做了一点探索,但并没有提供导演和编剧的思考依据,只是泛泛带过,然后终结在一种奇妙的荒谬感中。诚然,这个设计很精彩,但这样一个主题的片子的落点放在人贩子老婆的怀孕上,无论如何都算是一种有意识的玩弄技巧。哪怕是结束在孩子带着一口安徽普通话开始新生活上也好啊。毕竟,这是一部曾用名为“亲爱的小孩”或者“打拐”的片子。莫要为戏剧冲突走得太远而忘记最初想表达的东西。

至于编剧,细节处自是动人。其中包括黄渤诉说后来发现有人骗也是好的;片头在繁杂的网线里找红绳找网线的特意设计;小孩子去看溜冰时,那种小孩对未知世界的好奇;小孩学方言的细节(之前郝蕾一直希望小孩讲普通话,黄渤认为陕西人的小孩就该讲陕西话,最后找回来的小孩却讲一口安徽普通话);张译守在黄渤家门口,被黄渤发现时闭上眼睛装睡,然后给黄渤发的那条短信。

从角色出发·表演出类拔萃

说到演员,需要用更大的篇幅容纳一些溢美之词。黄渤对郝蕾饰演的鲁晓娟,有一句评价,“只是我认命,你不认命。”这评价得太准确了!郝蕾的美始终有一种不认命的决绝和凄婉。记得她下楼的时候,黄渤问她,“你说孩子被拐之后多久才叫你妈妈的呢?”她回头看了一眼,千言万语在这一眼,愤怒、悲伤、绝望、痛苦、怨憎和无奈,最终她什么也没说地转身下楼。

我记得她在那个互助大会上,面对张译说,“请鲁晓娟分享一下”,她一阵沉默。沉默是最难演的,而且在片子的开头,她是一个那么渴望和别人争论的女人,在这里她沉默了。很难得的一段留白,没有周围人多余的面部特写和台词,但是空气中存在的那种张力,直到突然出声而崩裂。她哭着说,“对不起,是我把孩子弄丢的。”我能够看到她嘴唇颤抖,缓慢地蹲下去。我理解这种内疚感。联想到她之前在派出所打黄渤耳光的场景,我能够深深理解这种因为内疚而带来的巨大折磨。这才是她不吃不喝甚至拒绝丈夫性要求的真实原因,她无法原谅自己甚至无法直面自己的错误。而这一刻,她的爆发,才是她痛苦的真正爆发。

还有黄渤痛哭那场,她拦住想要上前的张译,自然、无声、了然地看了黄渤一眼,将心中的情绪慢慢地压了下去。动人的,都是这些细节;感情,都在眉眼之间。看起来,举动都平常,但细细想,却是大恸。

黄渤的亮点,如果要一一记录,大概需要一个EXCEL.。我喜欢他含蓄的演技——在鲁晓娟蹲在地上抱住双臂痛哭的时候,他并没有像国产连续剧那样抱住她,而是站在旁边,看着她,想要靠近,又并没有靠近,眼睛湿润的,嘴唇在颤抖,心里即便已经千山万水,但终究什么都没说,什么都没做。这种节制而隐忍的演绎,于无声处更见情深。

我也喜欢他突然的爆发。找回儿子之后派出所的一场哭戏,虽然也是慢慢地蹲下来,但是和郝蕾细腻的哭戏不同,黄渤的痛哭是震撼的、翻江倒海的,这种在巨大绝望之后重获希望的冲击,在压抑了三年之后,都在这场痛哭里了。黄渤本身就是一个没有偶像包袱的人,所以他哭得很难看,涕泪横流,但是你看着看着,自己也不知道什么时候就落下了眼泪。

黄渤和郝蕾,本是非常不搭的一对,从气质上来说,郝蕾若是清宫没落的后妃,黄渤便是那市井中拉黄包车的,甚至都不如黄渤和志玲姐姐和谐。但是,我非常爱他们这一对夫妻。感谢导演的选人,让我感受到了这种演技登对带来的酣畅淋漓感。

两个人的对手戏都很家常,绝无大喊大叫用力过度的演出,但功底都在这种力量的把握上。这里也不用一一叙述。就说一场,田文军在店里,房东来赶人,一阵挣扎无果后,房东走开,黄渤抬头,一眼看到鲁晓娟一身黑衣坐在街边,两人对视一眼,连说句做作的话都没有。而令我印象最深的是,鲁晓娟走进店里,问,“你睡得好吗?”黄渤说,“睡不着,真希望不睡。”鲁晓娟递给他一瓶药,“吃了这个能睡个好觉,要是好用告诉我。”从头到尾俩人没有对视过,言语中也无情感起伏。但是,两句平淡的台词、自然的动作,我相信,他们是真的相爱过。

电影指导意义·叩响现实的铁门

真正难得的并非演戏,也非复原生活,而是提炼生活的日常。这不仅升华戏剧,而且让观者映照出生活和自我。

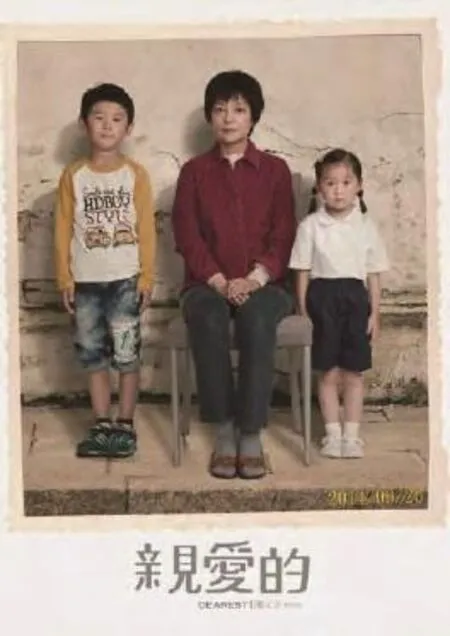

观影后,陈可辛导演说了一句,这个演员阵容真是黄金阵容。这几乎是可以为了演员就买票的阵容。黄渤和郝蕾的演技自不必说;赵薇是一线演员中演技有口碑的;张雨绮虽然还没成大器,但举手投足间都透出金光来;张译也是个认真演戏的人,虽然刚上大荧幕不久,比起另几位还是有点电视剧范儿,但有非常值得期待的未来;佟大为演这种角色驾轻就熟;其余几个人,包括警察、两个小演员、四川工友,都可圈可点。

而值得庆幸的是,导演并没有浪费这个阵容,他几乎让每个人都发挥了自己的潜力。“几乎”是,但并没有完美。如果大家因为这部片子,对路上乞讨的孩子多看一眼,在网络或者电线杆上看到寻人启事多看一眼,少那么一点点的恶,多那么一星儿的善,那就足够了。

说了这么多,就是希望此片能名利双收,这样才会有更多商业导演关注现实题材;希望这种类型的片子不会受资金掣肘,电影并非只有娱乐属性。