健身时代背景下对高校开设体育保健课程的思考

谢 欢

健身时代背景下对高校开设体育保健课程的思考

谢欢

(湖南科技学院 体育系,湖南 永州 425199)

运用文献资料法、访谈法对高校面向部分身体异常和病、残、弱等特殊群体的学生开设的体育保健课程进行研究,从课程内容、师资配置、场地器材等方面分析其现状和存在问题;通过对全民健身运动理念的思考,提出在高校体育保健课程体系的构建过程中,应当坚持以人为本的理念,重视人文关怀,切实保证体残弱大学生群体的体育权利。

健身时代;体育保健课;人文关怀;课程设置

前 言

现代奥林匹克运动蓬勃发展,在全世界范围都有着巨大影响,其成功的要素之一便是现代人文精神的注入。2008年9月29日,胡锦涛主席在北京奥运会和残奥会总结表彰大会上讲到:“成功举办北京奥运会、残奥会,我们得到了鲜花、奖牌、赞誉。更收获了一笔丰厚的物质精神财富,特别是收获的精神财富弥足珍贵,我们一定要倍加珍惜、大力发扬。”特别是残奥会的顺利举行,使人们真切地感受到了残疾人运动员奋勇拼搏的精神风貌和积极乐观的生活态度,更加展现了人类坚韧不屈的精神力量。这笔珍贵的精神财富值得我们在更广阔的领域内进行进一步深层次的研究与思考。近年来,虽然全民健身运动在全国各阶层得到了推广,但全国学生体质健康监测结果表明,我国大学生的身高、体重等形态发育指标水平呈增长趋势,反映速度、力量的素质指标有所提高,营养状况得到较大改善。但学生耐力素质、肺活量指标长期持续下降,肥胖学生的比例明显增多;另一方面,随着高校招生制度的逐渐开放化、人性化、大众化和社会助残意识的增强,越来越多的身患残疾或患有不宜参加剧烈性运动的特殊疾病的学生,跨入了大学校门,享受到平等教育的权利。尽管在体育教学中健康弱势学生是相对的和少数的,但他们是大学生的一部分,是校园和谐发展中不容忽视的一个群体。使这些学生能健康、全面与和谐的融入全民健身时代浪潮,已成为我们体育教学工作的重点和难点之一。

1 高校体育保健课程的起源与发展

体育保健课是针对部分身体异常和病、残、弱等特殊群体的学生开设的以康复、保健为主的体育课程。它体现了党和国对有特殊困难群体的关心和尊重,是受教育权人人平等的重要体现。早在1957年,教育部颁发的《高等学校普遍体育课教学大纲》中就规定,对病残学生开设保健体育课;1979年的《高校体工暂行条例》中又明确规定对体弱病残学生应开设保健体育课,开展医疗体育。其教学内容均由各校自行制定。1992年,原国家教委颁布了《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》,其中,第5条第4点明确指出“保健课:系为个别身体异常和病、弱学生开设的必修课或选修课(高年级)。应有针对性地组织康复、保健体育教学”。在课程名称、性质上确立了体育保健课程在大学体育中的地位,这个名称一直到现在仍为大多数高校沿用。教育部在2002年8月颁布的《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》第四部分第十条明确规定:“对部分身体异常和病、残、弱及个别高龄等特殊群体的学生,开设以康复、保健为主的体育课程”。同时还规定普通高校的一、二年级必须开设体育课程:修满规定学分、达到基本体质要求是学生毕业和获得学位的必要条件之一。在以人为本,构建和谐社会,呼吁教育公平权利的社会环境下,新《纲要》的出台,使高校体育保健教育迈入一个新时期。

2 开设现状及存在的问题

2.1体育保健课程开设情况

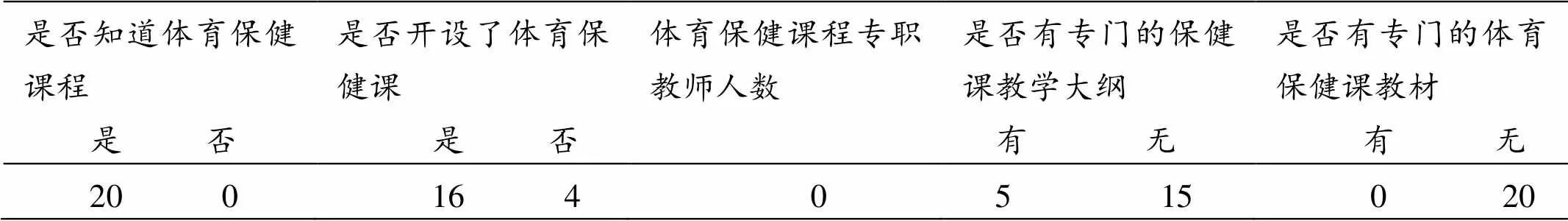

通过电话访谈相关负责人,笔者随机对湖南省20所普通高校开设体育保健课程情况进行调查,情况如下表:

表1. 湖南省20所普通高校开设体育保健课程情况

是否知道体育保健课程是 否是否开设了体育保健课是 否体育保健课程专职教师人数是否有专门的保健课教学大纲有 无是否有专门的体育保健课教材有 无 20 016 405 15 0 20

调查显示,在接受调查的20所高校里,有16所学校为体残、弱学生安排体育保健课,这反映了学校对这门特殊课程具有一定的认知程度。但各学校普遍缺乏专门的教材和教学大纲。这直接导致了教学内容的随意性过大,身体锻炼的系统性、科学性难以保证。从相关教育理论上说,不同身体状况的学生应有自己的个性化教学内容,进行个别化教学指导。但实际上由于高校的教学资源不足及其他原因,针对特殊群体的体育教材内容,只能满足普适性,对个体的特殊需要无法解决。有一所学校尚未开设体育保健课程,其主要原因是学校相关领导认为难以为体育保健课提供基本的教学条件和场地器材设备,认为参加保健课的学生较少,没必要单独开课。学校仅仅是安排他们随班上课,甚至可以免于考勤,只要出示一份相关证明或进行申请就可以获得“及格”。有的教师认为此行为是对他们的特殊照顾,但实际上是对体弱学生的一种忽视和不负责任,反而更加重了他们的自卑心理,极易使他们产生“被遗弃”的感觉,严重挫伤了体育锻炼的积极性。

2.2体育保健课程的师资极度缺乏

接受调查的高校中没有一所学校配备了专职的体育保健课教师,体育保健课大多由普通的体育教师兼任,未经过特殊体育教育的上岗培训,有的甚至以学校医务室工作人员担任。作为一名合格的高校体育保健课教师,不仅要教授学生系统掌握体育保健学的基本理论与应用,从卫生保健学的角度去研究不同的体育运动形式与环境对人体所带来的不同影响,还要有良好的运动能力和专业知识结构、了解特殊体育和特殊教育的基本要求。保健课教师应对他们关心爱护,激起他们自尊、自强、自信的学习欲望,以正常的心态进行生活和学习。20世纪末,我国部分师范院校如华东师范大学、南京师范大学等相续设立了特殊教育专业,培养特殊教育管理、科研及教学的专业师资,但体育师资培养未列入特殊教育专业培养目标之列。21世纪初,天津体育学院率先设立了特殊体育教育专业,开创了培养特殊体育师资的先河,但这远远满足不了全国各高校对专职的体育保健课教师的需求。

2.3学校场地设施受限,体育活动内容缺乏特殊考虑

虽然目前我国高校体育设施基本上都能保证学生体育课和体育活动的需要,可是在体育场馆的建设中却没能很好地考虑到无障碍通道的问题,导致部分残疾学生无法参加体育锻炼;课程内容方面,残疾、体弱学生参加的体育项目与正常人的差异十分显著,其中太极拳、慢跑、棋类、羽毛球、乒乓球、健身操等活动量不大的项目深受喜爱。这也说明目前学校体育工作者在针对此特殊人群运动规律的基础上,对运动内容的研究和开发远远不够;同时,在我国大部分高校体育活动中,几乎没有适合残疾学生参加的项目;在学校的体育活动中,由于学校没有考虑残疾学生的需要,无论设备还是道路都阻碍了残疾学生的参加和观看比赛。

3 全民健身时代弱势群体参与体育运动的理念解读

日本已故著名康复医学家、体育学家中村裕先生也说:“残疾人体育运动,不仅仅是为了比赛,它的主要目的是通过体育运动把残疾人从病房和家庭解放出来,走向社会,享受与健全人同等的待遇。”奥运会作为残疾人心目中的重要盛典,在残疾人群中有重要的影响。虽然直接参加选拔和比赛的人数是非常有限的,但它所带来的辐射效应却非常显著。人们被运动员在残奥会赛事中所表现的不畏艰难、奋发向上、勇于挑战、精诚合作的精神所深深震撼。他们勇往直前的精神对于突破因自身残疾所带来的心理阴霾有重要的意义。通过每一个残疾运动员,我们都能强烈感受到从他们身上迸发出来的顽强意志力和不屈从命运安排、勇于追求梦想的超越精神。

由于各种原因,残疾人与健全人相互之间的理解、交流还存在诸多不足,使“融合”面临许多障碍。中国残疾人火炬手金晶曾表示:中国的残疾人不愿意走出家门,是因为社会对这个群体的接纳度还需要提高,而体育,能够使残疾人勇敢地走出家门,最终融人社会。

越来越多的残疾人正在融入现代生活,社会中自由、无障碍的权利能让健全人和残疾人平等享有文明的成果;在中国传统文化中,扶弱助残的传统美德也一直在传承。改革开放以来,随着中国经济的腾飞,社会的进步,中国人民更加迸发了他们长期以来的爱心,这不仅是为了帮助他人,更是自我道德观和生活方式的一种实现。

4 对高校体育保健课程构建的几点思考

4.1人文关怀应该贯穿于体育保健课始终

从1960年开始举办至今的残奥会,是全人类理解、尊重、关爱残疾人的一种方式。通过全球残疾运动员共聚一堂并以体育竞技的形式融合,共同分享全人类对残疾人的关爱,这本身就是一种人文精神的体现。在当今高校环境下,体残弱学生享受到了与普通学生同样的待遇,如同样开设了体育保健课程,但我们仅仅做到不歧视是远远不够,需要更深层次的人文关怀,要设身处地考虑他们的感受和需要,帮助他们实现自我超越和与社会的融合。

4.2构建参与、超越、快乐理念的高校体育保健课程

通过对几所已开设体育保健课学校的调查,发现其课程设置不尽合理、教学模式陈旧,特别是在计划的制定、教学内容和课的形式选择上采用“一刀切"的方法,对于不同类型的健康弱势学生没有区别对待,使得这部分学生得不到很好的康复和锻炼,课堂效果不明显。高校体育保健课程的构建理念要从能吸引学生积极参与,能引导学生超越心理障碍,能让参与学生感到身心愉悦等方面出发,要避免课程设置的常人化、成人化,打破以竞技项目为中心和以传授运动技术为主的传统的体育课程体系,针对学生特点进行科学设计,将快乐体育和终身体育思想灌输其中。

4.3教育资源的整合与共享

专职体育保健课教师的培养是一个长期的过程,专业师资极度匮乏的现状在一段时间内仍将持续,那就要求我们对现有的教育资源进行科学有效的整合和开发。选取一部分责任心强,专业知识丰富,教学方法灵活,具有一定课程开发能力的年轻体育教师进行职后培训。通过有针对性的继续教育,让他们不仅能从事体育教学还能指导体残弱学生进行个别化的相关训练;树立他们正确的教育思想,提高科研能力和创新能力,增强交流与学习,尽快胜任新的角色。同时,对于体育场地设施与器材,应该开动脑筋,积极研究,达到有限教育资源的最大化利用和共享。

[1]罗智波.论残疾、体弱大学生体育教育[J].军事体育进修学院学报,2005,(3):118.

[2]阎莉萍.南京高校健康弱势学生体育学习现状分析与研究[D].南京师范大学硕士论文,2008.

[3]刘晖.人文视角下的北京残奥会的价值及实现策略[J].体育文化导刊,2007,(10):39.

[4]杨军,等.北京残奥会理念对中国特殊教育学校体育发展的启迪[J].体育学刊,2008,(10):55.

[5]崔冬霞,等.北京残奥会对我国高校残疾学生体育的启示[J].河南教育学院学报(哲学社会科学版),2009,(1):76.

[6]班秀萍.2008年北京残奥会遗产的探索[J].首都体育学院学报,2010,(1):32.

[7]熊斗寅.参加比取胜更重要——试论残疾人体育与残奥会[J].体育与科学,2004,(11):5.

[8]王雁,王冉冉.残疾人与奥运文化的发展[J].中国特殊教育,2008,(7):35.

[9]单劲松.志愿者服务对特殊奥林匹克运动发展的重要作用[J].体育文化导刊,2005,(1):38.

[10]虞荣娟.高校保健体育课与心理健康教育的研究[J].北京体育大学学报,2004,(9):100.

(责任编校:何俊华)

2015-06-12

谢欢(1980-),男,湖南湘潭人,副教授,研究方向为学校体育与体育社会学。

G806

A

1673-2219(2015)10-0181-03