福建发展特色现代农业的优势、问题及对策思考

许健松

(福建农林大学教务处,福建福州350002)

现代农业是广泛应用现代科学技术和科学管理方法的社会化农业,是经济效益、社会效益和生态效益有机统一的农业。2014年11月习近平在福建调研时强调,福建农业多样性资源丰富,多样性农业特点突出,要围绕建设特色现代农业,努力在提高粮食生产能力上挖掘新潜力,在优化农业结构上开辟新途径,在转变农业发展方式上寻求新突破,在促进农民增收上获得新成效,在建设新农村上迈出新步[1]。农业是福建经济的重要基础,福建发展特色现代农业对福建社会经济发展、海峡西岸经济区的建设举足轻重。根据现代农业的标准探究福建发展特色现代农业的优势和问题,认真思考福建发展特色现代农业的对策,对促进福建特色现代农业的发展具有一定的现实意义。

一、福建发展特色现代农业的优势

在区域竞争中,特色是潜力,也是竞争力。从我国经济发达县、市的实践证明,发展特色经济是经济发展的成功之道。福建农业气候适宜,闽台农业合作发展良好,政策支持有力,农业特色明显,特色农业产业在全国具有很强竞争力,因此福建应充分利用这些有利条件,发挥农业特色和优势,借鉴台湾发展特色现代农业的经验,闯出福建特色现代农业发展的新路子。

(一)福建具有特殊的地理、气候优势

福建的特色农业优势比较突出。由于福建特殊的地理、气候环境,造就了特色鲜明的农业产业,生产出许多特色优势农产品,如果、茶、菜、菌、畜禽、花卉苗木的产量均居全国前列;福建又是林业大省,木材产量全国第三位,竹材产量居全国第二位,竹木加工十分发达;福建也是沿海省份,海岸线很长,海洋养殖业发达,水产品产量居全国第三位;其他如食用菌生产起步早,技术成熟,产量大,在全国也很有影响。因此,福建应扬长避短,发挥农业优势,重点发展蔬菜、亚热带水果、茶叶、食用菌、中药材、畜禽、水产、林竹、花卉苗木等特色农业产业及休闲农业,用特色现代农业带动其他行业发展。

(二)闽台农业交流合作历史悠久

闽台一水相隔,海运单程也只需4 h;闽台纬度相同,气候相似,农业环境一样,农作物、水果品种等大同小异;闽台农民同根同宗,农业交流合作历史悠久,福建是最早开展两岸交流合作的省份之一。“五缘”优势明显,为合作打下基础。近几年来,闽台交流合作范围不断扩大,农业试验区已由福州和漳州2个地区扩大到福建全省;交流合作的平台也不断增多,规模有所扩大,交易会、洽谈会、推介会、学术讨论会频繁,考察、互访的专家人数迅速增加。中国(福建)自由贸易试验区主要突出对台优势、东盟贸易,以及和“海上丝绸之路”核心区的结合,自贸区的建设将闽台深化合作带来福音:(1)授予特别立法权;(2)自由港政策;(3)国际旅游岛政策;(4)青年就业创业特殊政策。因此,福建完全可以利用这些有利条件,借鉴台湾实现农业现代化的成功经验发展特色现代农业。

(三)福建发展特色现代农业具有政策上优势

由于福建发展特色现代农业的优势突出,近几年,国务院和有关部委纷纷出台了支持福建发展特色现代农业的政策。2008年9月3日,农业部与福建人民政府签署《关于共同推进海峡西岸现代农业建设的若干意见》。商务部、财政部、林业局、国家人事部等也相继出台了很多有利于福建发展特色现代农业的支持政策,从而使福建特色现代农业的发展获得政策、资金、技术、人才等各项支持。国务院下发的《关于支持福建加快建设海峡西岸经济区的若干意见》则明确要求福建要按照高产、优质、高效、生态、安全的标准,加快转变农业发展方式,促进农业结构优化升级,构建农业产业体系,发展特色现代农业。各种农业政策都支持着福建发展特色现代农业。

二、福建发展特色现代农业存在的问题

福建区域经济发展不平衡,山区地区农业仍是主导产业,农业资金缺乏,设施薄弱,农业产业层次低,劳动力素质差,农业生产方式落后,未摆脱传统的经营模式,生产分散。山区农业规模效益低,农业产业化和市场化的进程缓慢。随着我国经济进入新常态,农产品价格超过进口价格,化肥使土地越种越“瘦”,耕地总量减少,质量下降等,影响农业的可持续发展。

(一)人均耕地少,农业资金投入不足

福建属丘陵地貌,八山一水一分田,人均耕地仅0.038 hm2,不及全国平均水平的50%,远低于联合国粮农组织规定的0.053 hm2的安全临界值,同时由于工业化和城乡发展迅速,耕地实际还在逐年缩减。福建还有23个重点扶贫开发县,生活在贫困农村、有劳动力的扶贫对象还有93万人之多[2]。市场经济对于资源的配置使得贫困区域的农村成为发展的盲处,这些农村虽然正在逐步脱贫,但农民收入还比较低;虽解决了温饱,但仍没有足够的资金扩大生产。这部分人对福建现代特色农业的发展抱观望态度,而且贫困农村分散,给发展现代特色农业带来极大困难。

农业资金投入不足,财政支农资金稳定增长机制尚末形成,虽然自2001年以来支农资金在绝对值上每年有所增加,但占财政总支出的比重则在下降。由于农业生产见效慢、风险大,难以吸引工商资本的投入。金融支农功能弱化,商业银行受商业化经营的影响逐步退出农村,农村信用社资金的非农化和邮政储蓄吸储,进一步导致农村资金的外流。

福建多数山区县的经济相对不发达,如光泽、松溪、泰宁、建宁、上杭、武平、寿宁、霞浦等,传统农业占经济比重较大,地方财政没有能力支持传统农业发展。

(二)农村科技人才少,农民文化水平低

福建农业科技人员总量少,每万户农业人口仅有10名技术人员,远远低于发达国家水平。由于区域经济发展不平衡,虽然有财政转移支付的支持,但山区欠发达地县的工资相对较低,农业科技人员要面对更恶劣的环境、付出更多劳动,但收入却很低,农业科技人才外流严重,人才匮乏,而且人员组成也不合理,初级以下人员超过70%;农业产业化龙头企业少,创新能力不强,科技成果转化也困难,因此福建农业科技贡献率不足53%[2]。

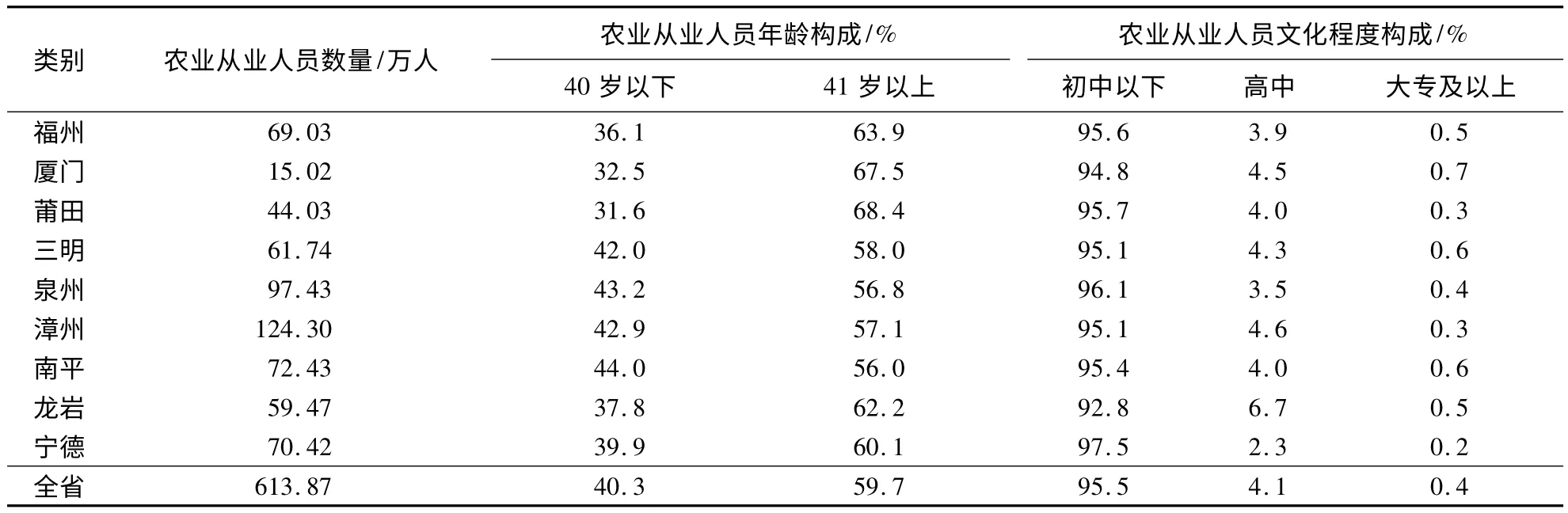

从表1可以看出,农业从业群体人数比较多[3]。农业从业人员的年龄结构中,9个地市41岁以上人口比例均为55%以上,这说明农业从业人口主要是中老年人。从农业从业人口的文化程度来看,初中以下学历占90%以上,大专以上人口比例均小于1%,知识水平较高的青壮年主要劳动力外出转移就业。虽然有关政府部门加大农民技术培训和文化教育,农民素质有一定提高,但总体水平仍然偏低。

表1 福建农业从业人员数量及构成Table 1 Population amd constitution of farmers in Fujian

(三)农业基础设施薄弱,生产方式粗放

福建农业基础设施薄弱,抵御自然灾害能力差。这些年来,抗击水灾、旱灾、风灾的意识虽有所增强,但农业排水渠、堤坝、水库、灌溉设施等农业基础设施年久失修、设备老化,新的农林小型基础设施又很难立项,一旦遇到灾害,设施失效,农业损失将十分惨重。

传统农业经营周期性长,受天气等自然因素的影响大,收成比较不稳定。几年来,农产品虽有上涨,但生产成本也大幅度上涨,靠农产品的涨价增加农民收益的空间很小。

福建农业技术相对落后,机械化程度不高。2010年福建耕、种、收综合机械化程度为28%,农机作业水平仍居全国31个省市区的第27位[2]。福建多山,土地难以整片开发,不少农村还停留在传统的粗放型耕作方式上,生产效率低。农产品加工销售结合不紧密,粗加工居多,产品质量不稳定,缺乏竞争力。

(四)环境污染,农业生态问题严重

我国的经济发展虽取得了显著成效,但其成绩的取得却是以环境的污染、资源的过度开发为代价。环境污染成了未来经济发展的巨大障碍。福建的生态环境也不容乐观,农业对环境的污染不低于工业,并且还存在严重的水土流失问题,省内还有22个重点县、100个重点乡(镇)需加大水土流失治理。福建的水土流失以长汀县为最典型,综合治理30多年,还有3.2万hm2难治理的地域没有很好治理。福建每年化肥的施用量达130多万t,每公顷高达50 t,远远超过发达国家的安全上限22 t[4]。农药每年的使用量只有约三分之一能被作物吸收利用,其它大部分进入土壤、水体和农产品之中。全省产生的畜禽养殖业粪便污水的排放量大大高于工业废水和生活污水的排放量,严重污染环境。农村生态环境的治理投入多,收效不显著。

(五)农业服务体系不完善,服务能力薄弱

福建在农业社会服务体系建设方面起步较早,发展较快。已发展农产品行业协会1000多个,农民合作组织8000多个,产业化龙头企业1000多家,农业科技园区200多个[2]。但这些服务体系与农民现实需求相比,仍然存在许多不相适应的地方:(1)农业公益性服务体系不健全,公共服务能力薄弱。现有的乡镇农业技术推广网络体制不健全,缺乏财力支持;提供的信息、法律、金融、保险等服务不规范;(2)农业龙头企业、农民合作组织规模偏小,能发挥的作用有限。多数农业行业协会组织不规范,运作质量不高。龙头企业综合实力不强,人才缺乏,层次不高,主导产业不突出,辐射带动能力较弱。

三、福建发展特色现代农业的对策

福建发展现代农业要立足特色和优势:着力挖掘区域优势,加强农业科技人才队伍建设,加快农业科技的创新和推广,加强农业基础设施建设,实现农业机械化,重视生态环境建设,完善社会化服务体系。因地制宜地发展设施农业、绿色农业、休闲农业、创意农业等环保型特色现代农业。培植强势、打造特色现代农业,实现福建特色现代农业的绿色发展,可持续发展。

(一)着力挖掘区域优势,发展特色现代农业

1.跨省引资,拓宽合作区域。福建山区县域经济落后,而与其毗邻的广东和浙江两省,县域经济比较发达。因此,应跨省招商引资扩大合作,引进技术人才、项目和资金,利用本区丰富的自然、人力资源发展特色农业、开发名特优产品、发展观光农业、休闲农业等。增加农村就业机会,提高农民收入,提升农民发展特色现代农业的信心和积极性。

2.山海合作,发展山区农业。福建沿海经济比较发达,要鼓励沿海地区农业产业向山区转移升级,促进山区县域经济实力的快速提升。采取政府引导、市场运作、优势互补、互利共赢的办法,推进山区县与沿海发达县合作建设农业产业转移园区,探索区域农业合作新模式。

3.改善闽台合作环境,加速农业产业升级。福建可通过闽台合作、借鉴台湾成功经验和技术,吸引台湾农业人才和资金,发展福建特色现代农业。创新闽台农业合作政策,优化农业合作环境。积极落实《福建促进闽台农业合作条例》,开放农业投资领域,在土地流转、货款、基础建设、信息服务等方面给予优惠。创造良好的合作环境,在政策上为闽台农业合作开路和保航。

闽台产业对接,促进县域农业产业发展。福建是台湾农业产业向外转移升级的首选地,要充分利用这个条件,进行闽台产业对接,明确产业分工,实现优势互补,带动福建县域现代农业产业升级。

充分发挥闽台各自的科技优势,进行农业科技的攻关和成果转化。加强与台湾农民组织交流与合作;积极创造条件吸引台湾高素质的农民、农民企业家到县域尤其是山区创业,建立农民创业园和现代农业合作示范区。

4.强化金融创新,加强金融支农力度。鼓励金融介入农网改造、农田水利、农村网络、通讯设施等基础建设。支持县域现代农业产业发展,形成产业集群[5]。支持山区资源保护、开发和利用,发展现代高效的山区农业;支持县域有一定生产规模、实力的大农户和农村新型农民群体做大做强农业产业。努力吸纳工商资本参与发展特色现代农业。

(二)加强农业科技人才队伍建设,加快农业科技的创新和推广

1.加速培养福建发展特色现代农业需要的多样化专业人才。发展特色现代农业所需的创新型高端人才必须积极引进或依托本省农林院校的培养。福建农林院校和农业科研院所有一支高水平、高素质的科技队伍,要热情欢迎他们带项目、带资金服务“三农”。

加强中等农业教育,努力培养知识结构合理、能力强、素质好的农村科技人才。加强农业推广教育、农村成人教育,举办多样化的农技培训班。继续强化组织实施“青年农民科技培训工程”“县乡农村实用人才工程”“巾帼科技致富示范工程”“农民工培训阳光工程”和“绿色证书工程”等。为农业培养一批有技术、懂政策、善经营的新型农民,使之成为福建发展特色现代农业的中坚力量。

2.发展特色现代农业必须以农业科学技术作支撑。要加大农业科学技术的资金投入,集中力量进行农业技术的研发,提升农业科技的创新能力。重点开展提高农产品质量、增加农产品数量和品种;提高资源利用率;引进、吸收新技术、新设备;应用新肥料、新农药;改善农业生产环境等。

建立互动型农业科技成果转化的长效机制,加快农业科技成果转化。支持农林院校和农业科研院所同农业龙头企业、农民专业合作社、农民专业户开展多形式合作,促进农科教、产学研相结合,进行科技开发和成果转化,提高科技成果的转化数量和质量,提升福建农业科技的贡献率[6]。

乡镇农业科技推广站是农村农业科技研发和推广的基础单位,要积极推进乡镇农业科技推广站的改革和建设,使之成为农业科学研究和技术推广的中心。要重视科技推广站科技人员的培训和进修,提高科技人员的业务水平和科研能力。

(三)加强农业基础设施建设,实现农业机械化

1.农业基础设施是发展特色现代农业的基本条件。福建应加大农业生产性基础设施投入,加强高新农业示范区,动植物良种基地,农业生态环境、农田水利等农业基础设施建设,并把完善农田水利设施、改造中低产田、建设高标准粮田作为农业基础设施建设的重中之重。

建设新型农业基础设施,大力发展设施农业:(1)发展物理农业。一种高投入、高产出的设施型、设备型、工艺型的农业产业。(2)发展工厂化农业。设计建设农业工厂,农业产品进行工厂化生产。实现农业生产过程全面机械化、自动化,提高农业收益和效益的稳定性。统筹城乡规划布局,推进城市基础设施向农村延伸,城市社会服务事业向农村覆盖,逐步打破城乡二元结构,实现城乡一体化。

2.农业机械化是现代农业产前领域重要组成部分。实现农业机械化能节约耕地、节省资源、节约劳动力,提高劳动效率,并能增加农产品产量、品质,增加农民收益。实现农业机械化投入少,产出多[7]。

福建实现农业机械化,要做到以下2个方面:(1)要淘汰和更新落后的农业机械,推广和普及先进的农业机械到每一个乡、村、户;(2)要根据福建山多地少,大部地区属丘陵地貌,农业发展基本靠山区的特点,研究开发适合小规模生产、轻便的农业机具,并积极引进国内外先进农业机具,提升福建农业机械化水平。

(四)重视生态环境建设,发展生态农业

福建应吸取一些经济发达地区以损害环境发展经济的经验教训,在环境得到有效保护情况下,发展特色现代农业。控制农药施用量,限制污水排放,实施封山育林、退耕还林、控制林木过度采伐等,增加森林蓄积量。在常规治理工农业污染和水土流失的同时,用发展特色现代农业的方式治理环境,采用生态农业、有机农业、绿色农业等生产技术和生产模式,实现淡水、土地等农业资源的可持续利用,使经济效益、社会效益和生态效益相统一,形成生态和经济的良性循环。特色现代农业的产业链很长,对经济的带动作用很大,它完全可以带动经济走一条环境友好型的现代化道路。

(五)完善社会化服务体系,保障农业健康持续发展

1.加强农业公共服务能力建设。包括加强建设农业技术推广、农业投资、农业信息化、政策和法律等服务体系。在农业公共服务体系建设中要重视各职能部门的配合,各体系之间的联合,优化结构、协同作战,形成合力,发挥整体优势和整体效益。当前要特别加强特色现代农业政策宣传、农业科技创新咨询、金融等方面的服务,以提高农民对发展特色现代农业的认识和生产的积极性。

2.加强农业社会化服务。全面贯彻我国《农民专业合作社法》,加强对农民专业合作组织的工作指导。鼓励农民创办各类合作社,扩大专业覆盖面,并建立专门服务组织,加大服务力度。按照"扶优、扶大、扶强"的原则,在信贷担保、货款贴息、同地用电等方面,在政策上加强对农业龙头企业的扶持。并设立专项基金支持农业龙头企业技术创新、品牌建设,引导农业龙头企业形成产业集群,提高国内、国际上的竞争力。

3.加强农业信息、农产品流通服务。加强农业信息数据库建设,建立农业政策、农业资源、农业科技成果、农业科技人才,农产品生产营销、招商引资及农业水文等数据库,实现农业信息、资源的兼容和共享。利用电视、电话、网络实现及时、高效的农业信息服务。创新农产品物流网络,实现农产品的合理配送。继续实施“万村千乡”“新网工程”“双百市场”“农产品批发市场升级改造”等工程,实现集贸市场全覆盖。加强粮食现代物流体系建设,开展鲜活农产品冷链物流,积极发展农产品流通服务。

[1]兰锋,胡斌,兰红光.全面深化改革全面推进依法治国为全面建成小康社会提供动力和保障[N].福建日报,2014-11-03(01).

[2]福建省农学会.福建省农业发展历程与未来发展研究报告[J].海峡科学,2013,73(1):41 -48.

[3]福建省第二次全国农业普查领导小组办公室,福建省统计局,国家统计局福建调查总队.福建省第二次全国农业普查主要数据公报(第二号)[EB/OL].(2008-06-24)[2012-07-03].http://www.fujian.gov.cn/zwgk/tjxx/tjgb/200807/t20080722_82379.htm.

[4]童大前,林鹰漳.借力“海西”建设加快福建农业现代化[J].台湾农业探索,2009(6):44 -47.

[5]高明子.增强金融服务能力,全力助推海西建设[J].福建金融,2007(12):4-6.

[6]苏泽胜,罗志祥,施伏艺,等.关于农业科技成果转化几个问题的思考[J].中国农学通报,2003,19(4):159-161.

[7]郑景顺.机械化海西现代农业发展的“助推器”[J].农村工作通讯,2009(11):51-53.