高职学生虚拟网络社交对现实人际关系的影响研究

高职学生虚拟网络社交对现实人际关系的影响研究

俞静

摘要:通过问卷调查方法,探讨高职学生虚拟网络社交与现实人际关系的相互关系,分析虚拟网络社交对现实人际关系影响。得出了孤独感与网络社交自我知觉、网络自我表露、网络交往依赖都存在显著正相关;孤独感对网络交往有直接效应的结果。

关键词:高职学生;网络交往;人际关系

中图分类号:G71 文献标识码:A

交往作为人与人之间互动的过程和行为,既构成个人生活世界重要的一部分,又对交往双方心理和行为产生感染和影响,从而成为推动个人和社会变迁的核心要素之一[1]。随着虚拟网络的迅速发展,人际交往也逐渐向网络延伸。对“网络人际交往”进行操作性定义,认为网络交往是以计算机和互联网为基础,利用文本、语音和视频等进行的人际交往,涉及网络交往关系、行为、认知和结果4个层面[2]。

作为虚拟网络的重要的参与者和使用者,虚拟人际关系已经成为当代高职学生人际关系的一个重要组成部分,网络人际交往对高职学生的人际交往能力具有很大影响。

一、研究对象、工具、程序

1.研究对象。以整群抽取的杭州市部分高职院校17至21岁的1至3年级学生,共发放问卷350份,回收337份,有效问卷324份,回收率96.29%,有效率96.14%。

2.研究工具。(1)现实人际关系调查问卷.现实人际关系调查问卷采用Russell(1988)编制的《UCLA孤独量表(第三版)》[3]。全量表共有20个条目,每个条目有4级频度评分。其中有9个条目反序记分,分数越高,孤独程度越高。

(2)虚拟网络社交调查问卷。虚拟网络社交调查问卷采用华中师范大学政法学院平凡等人编制的《大学生网络交往问卷(IIQUS)》[4]。该量表共26个条目,每个条目有5级频度评分,包括4个维度。4个维度分别是,网络自我表露、网络交往依赖、网络社交自我知觉和网络人际关系。其中有2个条目反序记分,分数越高,网络社交程度越高。

3.研究程序。采取以班为单位、集体施测的方式进行。由高职学生独立回答《UCLA孤独量表(第三版)》和《大学生网络交往问卷(IIQUS)》。采用SPSS19.0软件对所得数据进行统计、处理与分析。

二、研究结果

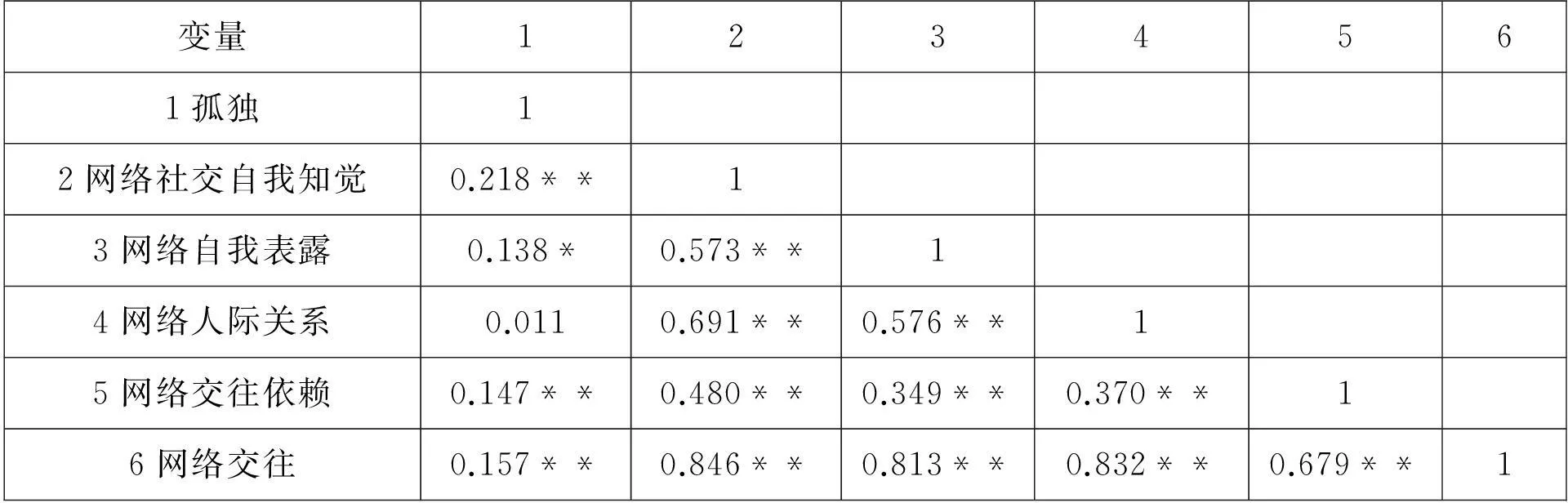

1.现实人际关系与虚拟网络社交的相关分析。对孤独、网络社交自我知觉、网络自我表露、网络人际关系、网络交往依赖和网络交往等变量进行Pearson积差相关分析,结果见表1。

表1 现实人际关系与虚拟网络社交的相关分析

由相关分析可以看出,孤独感与网络社交自我知觉、网络自我表露、网络交往依赖都存在显著正相关,即现实人际关系紧张,孤独感强烈,增加对虚拟网络社交的依赖。

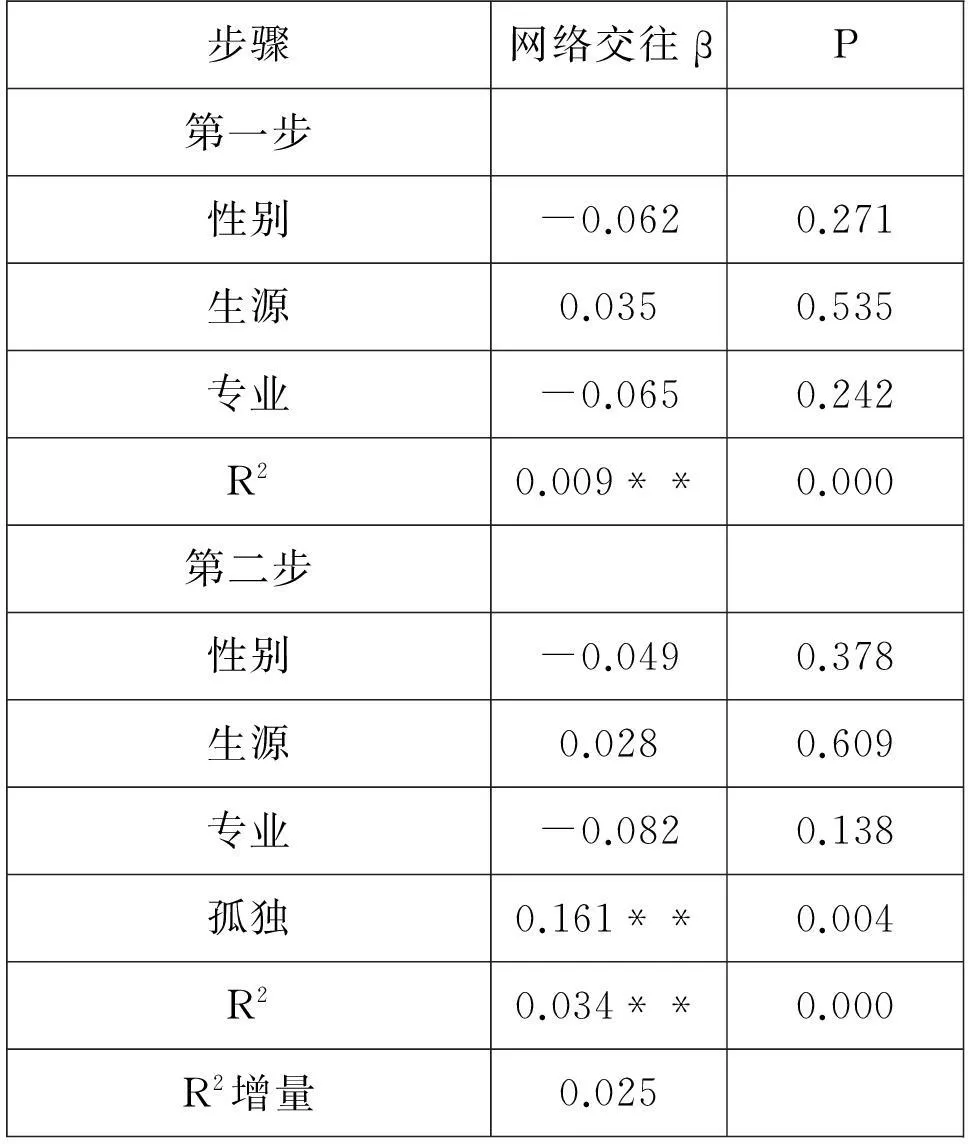

2.虚拟网络社交在现实人际关系上的回归分。由表2可知,分层回归的结果显示,第一步人口统计学变量(性别、生源、专业)中,性别、生源、专业均对网络交往没有产生显著影响。在第二步分析中,孤独对网络交往有显著影响,标准化回归系数为0.161(p<0.01),R2增量为0.025。因此,孤独对网络交往有直接效应。

表2 虚拟网络社交在现实人际关系上的回归分析

注:* p<0.05;** p<0.01。

三、讨论

通过对高职学生现实人际关系与虚拟网络社交的相关分析发现,高职学生网络交往总分、网络自我表露、网络交往依赖、网络社交自我知觉维度与孤独维度呈显著正相关,即现实人际关系紧张,孤独感强烈,遇到挫折、困惑无法宣泄真实情感的高职学生容易在虚拟的网络世界里宣泄负面情绪、寻求安慰,把对现实生活的关注转移到网络上,从而增加对虚拟网络社交的需求度。相反,通过引导学生在现实生活中采取积极恰当的行为方式增加人际交往体验,同样可以降低大学生对虚拟网络交往行为的依赖。

在回归分析中放入人口统计学变量(性别、生源、专业),结果显示性别、生源、专业均对网络交往没有产生显著影响。随后放入孤独变量,结果显示孤独对网络交往有显著影响,标准化回归系数为0.161(p<0.01),R2增量为0.025。本研究通过回归分析发现,在性别、生源与专业上孤独感、网络交往维度上无显著差异。这说明在现实生活中高职学生普遍感受到人际关系中的疏离,这与学生的性别、出生地和所选专业并没有直接联系;同时在回归分析中发现,孤独对网络交往有显著影响,即孤独感作为一个整体变量对网络交往有直接效应。

本文系浙江商业职业技术学院党建与思想政治教育研究会2014年思政课题/高职学生虚拟网络社交对现实人际关系的影响研究(项目编号: SZY_SZ201420)研究成果之一

参考文献:

[1]阂学勤.城市人的理性化与现代化——一项关于城市人行为与观念变迁的实证比较研究[M].南京: 南京大学出版社,2004.

[2][4]平凡,韩磊,周宗奎.大学生网络交往问卷的初步编制及信效度检验[J].中国心理卫生杂志,2012(9).

[3]Ruessell,D.,Peplau.L.A.,&Ferguson,M.L.(1987).Developing a measure of loneliness.Journal of Personality Assessment,42,290-294.

责任编辑:魏明程

王巍,李慧敏,周月,李顺福,陈晓光/长春工业大学人文信息学院在读学生(吉林长春130122)。