苏州民国档案整理与开发利用研究

●陆 琳,王雅戈,2△,杭亚杨(.苏州大学社会学院,江苏 苏州 2523;2.常熟理工学院图书馆,江苏 常熟 25500)

苏州民国档案整理与开发利用研究

●陆琳1,王雅戈1,2△,杭亚杨1

(1.苏州大学社会学院,江苏苏州215123;2.常熟理工学院图书馆,江苏常熟215500)

[关键词]民国档案;保存利用;苏州

[摘要]苏州民国档案保存环境较好,注重收藏地方文献,收藏系统独具特色,近年来注重数字化技术的应用,开展了多项地方文献编研工作,在民国档案的开放展示方面也取得了一定经验。但问题也不少,这就需要采取相应措施,强化民国档案保护意识、培养专业人才、开展民国档案深加工工作、举办特色民国档案展览等,以加强民国档案的保护与利用。

民国档案是指中华民国时期(1912~1949)各政权、政党、社团及其所属机构和人物活动中形成的档案。[1]民国时期苏州产生了大量档案文件,它们记载了国内外重大事件,反映了苏州地区的政治、经济、军事、外交、文教、卫生以及人民革命斗争等情况。[2]

1 苏州民国档案保存

1.1苏州民国档案概况

苏州市档案馆保存的民国档案有全宗50个,共15256案卷,所藏档案较为珍贵,有苏州商会档案(包括商团及各同业公所档案)、苏纶纱厂档案和银行钱庄档案等。其中,保存较为完整的是苏州商会档案(1905~1949),共3449卷,受到国内外学者、专家和科研机构的重视,被认为是全国数一数二的佳档;银行钱庄档案中有关苏州田业银行的档案,亦系全国仅存。其他具有特色的代表性档案还有市民公社档案、商团档案、丝绸档案。其中,苏州市民公社档案已入选《中国档案文献遗产目录》,苏州商团档案、东吴大学档案、苏纶纺织厂档案、同业公会档案等被评为江苏省珍贵档案。[2]苏州大学档案馆成立于1995年6月,2000年12月通过国家档案二级标准认定。苏州大学档案馆的前身是苏大档案室,所保存的民国档案都是院校档案,共5个全宗,分别是东吴大学(377卷)、国立社会教育学院(90卷)、江南大学(72卷)、江苏省立教育学院(48卷)、无锡国专(100卷),共687卷。苏州市档案馆也保存了这5个全宗的部分内容,共250卷。

苏州民国档案种类繁多,但数量较少,且有所缺失,55%的全宗中案卷数少于100卷,全宗大多不完整或不全面。这主要是因为“文革”对苏州民国档案造成了严重毁坏,不少珍贵档案史料损坏残缺,并且苏州市档案馆成立前,大量民国档案散存各处,未得到集中保存与管理。

1.2苏州民国档案保存环境

目前,苏州市档案馆和苏州大学档案馆都建立了比较健全的管理制度,在温湿度调控、防光、防空气污染、防虫霉方面都采取了一些比较规范的保护措施,民国档案保存环境得到较大改善。

苏州市档案馆在1980年后对所有馆藏档案进行了整理,并对破损、污浸的档案进行了裱糊、修补和必要的清洁处理。大部分民国档案与其它档案一起保存,保存环境稍显落后。另外,少数特色民国档案(如苏州商会档案)单独存放于特藏室,存放条件较好。苏州大学档案馆建筑老旧,虽然档案保存设施与苏州市档案馆相近,而且选用了比档案密集架更好的档案柜,但防虫害和温湿度调控效果不如苏州市档案馆。

2 苏州民国档案整理

2.1苏州民国档案数字化

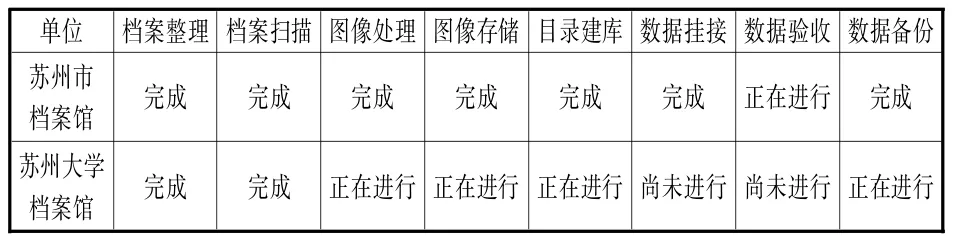

无论是社会发展对档案工作的要求,还是档案工作自身发展的需要,档案数字化正在成为档案管理工作的发展方向。民国档案的数字化工作是实现民国档案管理现代化的中心工作之一。[3]苏州民国档案全文信息数字化工作见表1。

表1 苏州民国档案数字化进程

苏州市档案馆档案数字化工作主要是案卷级目录、文件级目录数据库建设以及档案全文信息的数字化,形成了“公文档案一体化”管理平台。此平台支持全文查阅,并且包含照片档案。用户在档案馆登记后,可使用内部账号登陆平台进行查阅。该平台正处于试用期,尚存在许多错误有待改正。如档案文件年月标示错误,部分档案文件不能打开等。苏州大学档案馆的档案数字化进程较慢,预期在档案数字化完成后将形成一个独立的服务平台。该平台将支持全文查阅,用户可在苏州大学档案馆登录该平台查阅民国文献。苏州市档案馆与苏州大学档案馆的档案数字化建设过程都符合由江苏省档案局和江苏省标准化研究院共同研究制定、于2011年11月发布实施的《档案数字化操作规程》,同时遵照了苏州市档案局2008年出台的《苏州市数字化档案室考核标准(试行)》《苏州市纸质档案数字化加工标准(试行)》。

民国档案经过数字化处理得到了进一步整理,如对无页码或页码错误的档案重新编制页码,对不能够揭示卷内内容的案卷标题重新拟制,根据《档案著录规则》要求进行著录等。这些工作对保证民国档案安全、准确揭示民国档案内容、提高民国档案检索水平、实现民国档案资源共享具有积极作用。[2]

2.2苏州民国档案编研

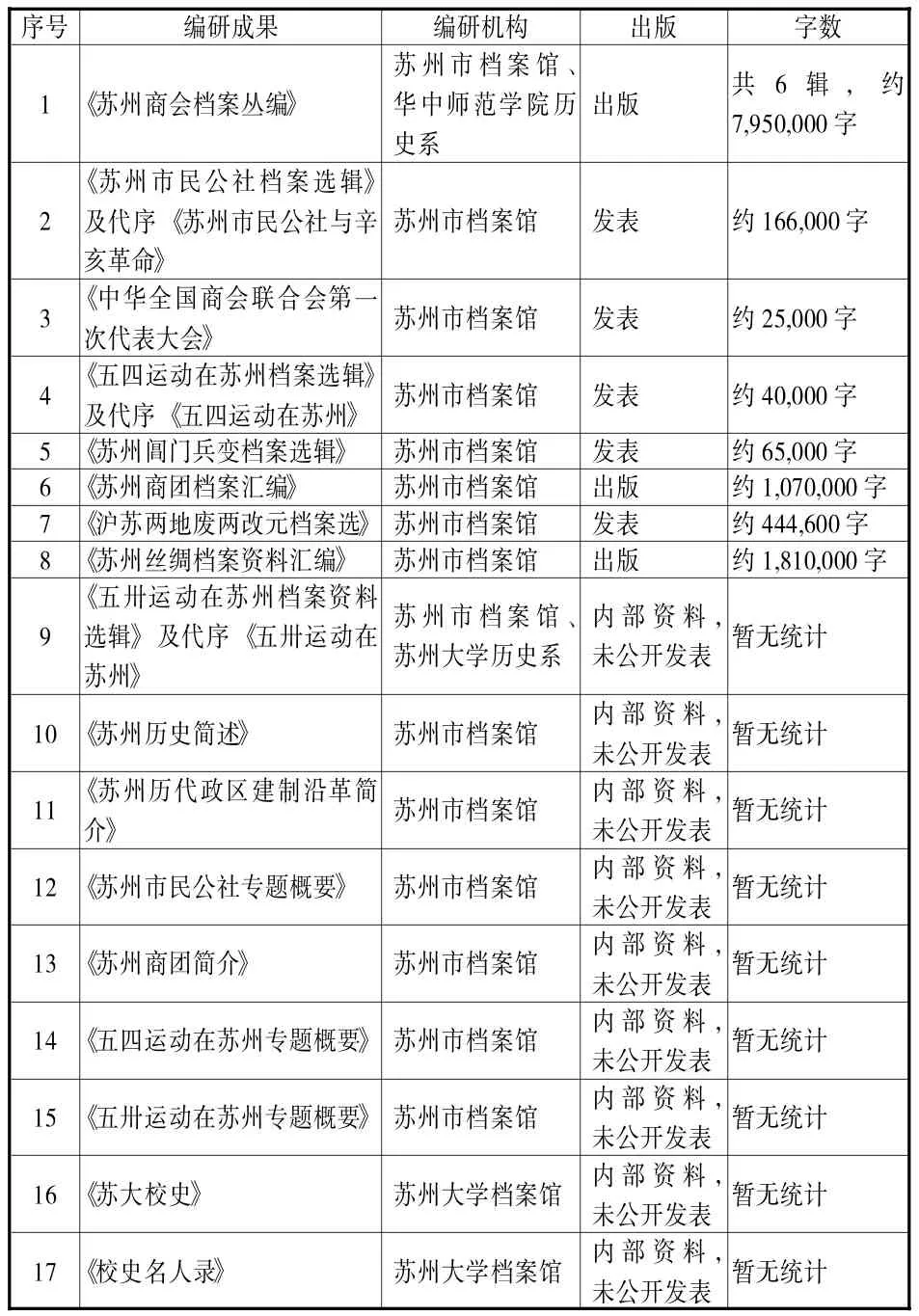

为了推广民国档案,扩大民国档案利用范围,苏州市档案馆与苏州大学档案馆就其馆藏民国档案开展了编研工作,形成一系列编研成果(见表2)。

表2 苏州民国档案编研成果

苏州市档案馆专设一人,长期进行民国档案编研工作。自1980年以来,依据学术界对馆藏历史档案的需求情况及出版部门的约稿,编纂了一些有较高学术价值的档案史料汇编,为中外史学界所关注,被评为市、县级档案馆开展编研工作的先进单位。[2]苏州大学档案馆对馆藏民国档案的开发则略显薄弱,这与苏州大学档案馆本身馆藏民国档案种类和数量较少、无专职管理人员等情况有关。

3 苏州民国档案开发

3.1苏州民国档案开放

档案开放是档案利用活动中一项非常重要的工作。苏州市档案馆自1980年以来较快较好地完成了民国档案的收集、整理,建立全宗、分类、立卷、编目、制卡以及档案史料的编纂公布等工作,为档案开放打下了良好基础。[2]到目前,苏州市档案馆民国档案的开放工作,不论从开放内容还是从开放方式上都有了显著提升。在开放内容上,从开放档案目录发展到开放档案全文信息,从提供民国档案的原件发展到提供民国档案的二次、三次文献;在开放方式上,从设立档案阅览室,出版发行图书、档案史料全文或摘录汇编、档案馆指南发展到举办档案展览、建设档案网站。苏州大学档案馆现已开放民国档案全文,在开放方式上以设立档案阅览室为主。

3.2苏州民国档案利用

20世纪80年代,苏州市档案馆民国档案开放初

期就形成了一个民国档案查阅利用的高峰期,特别是一些苏州市档案馆独有的民国档案的开放吸引了大批学者前来查阅,有沪、宁、京、津、鄂等十多个省市的国家机关、科研机构、高等院校、学会组织、出版部门和史志编修单位、政协文史部门等;利用档案的人员有学者、专家、教授、研究员、工程师、记者、大学生、文艺工作者等;阅档目的包括编史修志、撰写学术论著、研究历史人物、考证史实、探讨地方经济、了解机构沿革、创作剧本、写回忆录、办展览会等。[2]但近两年,前往苏州市档案馆查阅民国档案的用户偏少,每月只有2到3人。这些用户主要是当地高校的教师与学生等。在苏州大学档案馆查阅民国档案的用户人数一直以来维持在一个较低的数字上,平均每月1到2人。这些用户主要是本校师生,偶尔有外校学者,查档目的包括编纂校史、学术论文写作等。

总体来说,一是相对于总馆藏而言查阅民国档案的人数比例较少,利用者以学者为主,普通群众近乎于无;二是就馆藏民国档案而言,利用较多的主要是商团档案、革命档案、名人档案等,其它民国档案则较少被查阅。苏州大学档案馆由于馆藏民国档案种类与数量较少,不能吸引校外用户。

现阶段,苏州民国档案利用率低、利用人群单一的主要原因是,民国档案查阅手续繁琐。民国档案要经过登记、查询、调档等一系列手续后方可阅读到,在苏州市档案馆甚至需要开具单位介绍信才可顺利查阅民国档案。档案馆编辑出版了大量史料汇编资料,方便阅读利用同时,导致人们对原始档案的忽视。

4 苏州民国档案整理与开发的问题与对策

4.1民国档案重视不够,保护与利用意识有待加强

2006年,中央下拨专项资金抢救国家重点档案——民国档案。将民国档案纳入国家重点档案范围,这是档案界在认识上的进步,将使民国档案的保管保护工作提高到一个新高度。[4]相比较而言,苏州民国档案无特殊保存手段、各馆民国档案数字化进度参差不齐、民国档案利用率低,这都反映了苏州民国档案所受重视不够,馆员与用户都应加强培养民国档案的保护与利用意识。苏州应加强对民国档案保护与利用的观念教育,使馆员与用户充分认识到保护与利用民国档案的重要性,从而更好地保护与开发民国档案这块文化宝藏。

4.2民国档案保存现状堪忧,保护与利用措施有待加强

民国档案的保存与保护是一项长期工作,需要加大资金投入力度,采取更高标准的措施予以保存。一方面,针对将民国档案与其它档案一起保存,忽略民国档案特殊性和在保护上特殊需要的现状,档案馆应将民国档案与其它档案分开保存,按照更高标准建设民国档案专藏室,为苏州民国档案保存创造更好的环境。如2008年4月10日,湖北省档案馆建成集收藏与展示、参观与利用、鉴赏与教育等多功能于一体的档案特藏库。另一方面,关注信息技术的更新,及时进行软件更新和载体迁移,保证利用最先进的信息技术对民国档案进行数字化保存并最大限度地方便用户使用。

4.3无法进行网络远程查阅,可建立联合导航目录

尽管苏州市档案馆与苏州大学档案馆的民国档案都支持数字化检索与查阅,但这种查阅的物理空间仅限于档案馆舍内,无法进行网络远程检索和查阅。用户在前往档案馆查阅档案卷宗前并不知道所要查阅档案收藏在哪家档案馆,往返将浪费时间,降低民国档案使用效率。

苏州可建立联机数据库,将各档案馆的民国档案整合其中,用户可远程登录检索。这样,方便用户使用民国档案,提高使用效率,实现苏州民国档案信息资源共享。但苏州地区一方面存在各档案馆数字化进度不统一、未全部完成档案数字化的问题,另一方面各馆数字化档案标准存在差异。所以,建立苏州民国档案联机数据库暂时不可行。鉴于以上两点原因,苏州各档案馆之间可先将各自的民国档案目录整合在一起形成苏州民国档案联合目录,并建立导航系统。用户可在该系统查询自己所需的民国档案保存于哪家档案馆,然后到对应的档案馆进行查阅。这样既可以节省用户时间,也可以提高民国档案的使用效率。在建立苏州民国档案联合目录方便用户检索的同时,依据《档案著录规则》等档案文献管理文件,尽快制定苏州档案数字化标准,以利于苏州民国档案文献数字化整理。

4.4民国档案开发薄弱,需进行档案信息深度加工

民国档案信息深加工是民国档案开发与利用的重要组成部分,苏州地区对民国档案进行了数字化处理,形成一系列编研产品。但整体来说,其开发利用仍然过于薄弱。民国档案的数字化和编研工作局限于对内容的简单整理和一成不变的编研形式,并没有形成具有较高知识含量的档案深加工产品,既不具备通俗性与趣味性,无法吸引普通用户使用,又缺少思想性与学术性,无法对专家学者的学术研究起到较深的

指导和参考作用。

苏州民国档案的开发利用应注重对档案信息的深加工,开发过程中对民国档案信息深入挖掘,实现档案信息有效增值。对民国档案深加工需要注意以下问题。(1)民国档案数字化深加工。要在尊重档案历史原貌、保留档案基本信息基础上,通过细化档案分类体系、优化档案著录结构、完善档案著录项内容、细化档案卷内目录、深化档案原文信息等手段合理构建新的档案信息资源体系。[5](2)改变老旧的编研方式。不断进行改革与创新,加强民国档案利用信息的反馈,分析用户需求,根据具体要求制定编研计划,进行定向的知识挖掘,形成具有针对性和前瞻性的民国档案编研产品;(3)编制民国档案主题词表;(4)开发民国档案自动编纂研究。民国档案数量大,类型多,编研工作量大,实施以上措施便于民国档案数字化整理,可提高编研效率和编研深度。

4.5缺乏民国档案专门人才,加强在职培养与人才引进

民国档案的特殊性和民国档案开发利用的迫切需要,对档案工作人员的知识结构提出了新要求,必须要有高素质的专门人才和各科学者专家共同合作才能够对民国档案进行更有效的保护与开发利用。民国档案专门人才要熟知本馆民国档案内容与特色,具有民国档案保护与修复知识,善于开发和宣传本馆民国档案特色;邀请各科学者专家合作发挥档案宣传员、监督员、信息员和研究员作用。如荆门市档案局自2005年起先后聘请20多位热心档案工作、历史知识比较丰富、善于写作、长于研究的老领导、老专家、老教授等作为特约研究员。苏州市档案馆与苏州大学档案馆都缺少民国档案管理专门人才,应加强与各科学者专家的合作。

对于民国档案专门人才的培养,苏州市档案馆与苏州大学档案馆将从以下两方面着手:一方面,对馆内工作范围涉及民国档案的工作人员,从民国档案特色、保存方式、开发利用手段等方面进行理论知识与实践操作的培训;另一方面,从其它档案馆或档案工作部门引进有经验的工作人员。最重要的是,建立专门的民国档案整理与开发部门,由专人统筹管理民国档案工作,使民国档案的保存与开发利用更有计划、更加规范地进行。

4.6民国档案宣传工作薄弱,积极举办民国档案展览

苏州地区档案馆十分重视档案宣传工作,苏州市档案馆和苏州大学档案馆都加强了对档案网站的建设。苏州市档案馆自2009年起设立“苏州档案日”,在“苏州档案日”期间开展一系列宣传工作。但是,苏州市档案馆的宣传重点在于对《中华人民共和国档案法》的宣传。苏州大学档案馆馆藏量少,只宣传校史档案。在信息技术飞速发展的今天,运用最新的传媒手段进行档案宣传是必然趋势。这些新兴的传媒手段除了有档案网站外,还有贴吧、博客、微博、社交网站等,它们都是效果显著的网络宣传渠道。如抚顺市档案局(馆)开辟名为“抚顺民国档案”微博,拓展了民国档案宣传渠道,成为档案馆际交流的新渠道。

举办特色民国档案展览,一方面,档案展览要结合当地文化特色,展览举办地点不可拘束于档案馆内部,如结合苏州古代建筑主题,在苏州园林等当地特色建筑或特色文化发源处举办展览,这样,不仅能使展览更加生动,而且能吸引更多的参观者,更好地进行民国档案宣传;另一方面,要考虑到展览参观者年龄与知识的差异,对特色民国档案进行多层次多角度的开发,尽可能使更多的用户从档案展览中有所得。如针对儿童与学生,展览以图片为主,也可开发以苏州地区民国时期为背景的游戏,寓教于乐;针对普通家长可举办民国主题亲子活动;针对专家学者则结合当前研究热点举办专题展览。

[参考文献]

[1]百度百科[EB/OL].[2012-12-05].http://baike. baidu.com/view/1574356.htm.

[2]刘耿生,叶万忠.苏州市档案馆史料编研工作初获成效[J].历史档案,1985(3):128-130.

[3]潘捷.纸质民国档案数字化转换的方法与实践[J].民国档案,2003(3):139-141.

[4]叶自明.民国档案抢救工作的得失及发展方向[J].档案学研究,2011(3):67-70.

[5]喻玲.浅谈档案数字化“深加工”[J].兰台世界,2009(7):19-20.

[收稿日期]2014-10-23 [责任编辑]张雅妮

[作者简介]陆琳(1990-),女,苏州大学社会学院情报学研究生;王雅戈(1965-),男,博士,常熟理工学院图书馆信息研究所所长,研究馆员,苏州大学情报学硕士研究生导师;杭亚杨(1990-),女,苏州大学社会学院情报学研究生。

通讯作者:△王雅戈。

[基金项目]本文系教育部人文社会科学研究项目“民国文献数字化信息组织和智能处理”(项目编号:11YJA870023),国家社会科学基金重点项目“文化典籍整理与开发的智能技术研究”(项目编号:08ATQ002)的研究成果。

[文章编号]1005-8214(2015)08-0097-04

[文献标志码]B

[中图分类号]G273