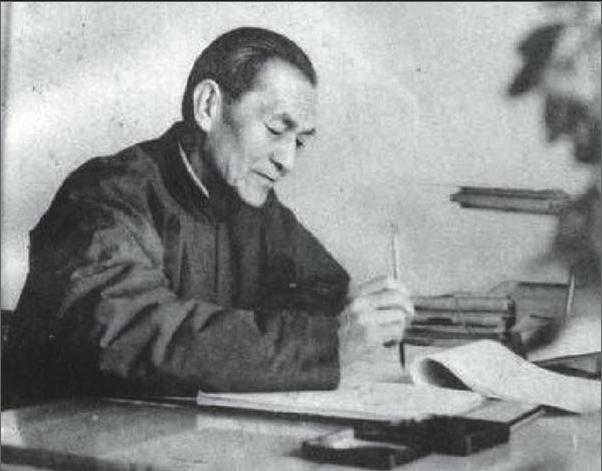

怀念李满天

李满天(1914年~1990年),著名作家,原名李涓丙,曾用名林漫,甘肃临洮人。曾任河北省文联副主席、《河北文学》(本刊前身)副主编。

主要著作有长篇小说《水向东流》,短篇小说《白毛女人》,出版短篇小说集《力原》《李满天短篇小说选》等,另有歌剧剧本《太平桥》、专著《写作杂谈》等多种著述。其短篇小说《力原》首发于《河北文学》1961年2期,受到茅盾的肯定,在全国很有影响。

在近代文学典型人物画廊中,白毛女是最具光彩的形象之一。不仅在中国家喻户晓,而且登上世界各国的舞台和银幕。但是问起是谁第一个创造了白毛女这个典型人物,大部分人回答会不正确。正确答案是河北作家李满天。

这位李满天也不是等闲之辈,原名李涓丙,曾用名林漫,叫得顺口,开玩笑时叫“林副主席”。1914年生于甘肃临洮线市街毛家巷,父亲早亡,母子种几亩薄地。隔壁就是著名的养正小学,校训“养心存大志,正气做完人”影响了他的一生。刻印《临洮报》卖钱养家,得罪了当地富豪,要送他进监狱,逃到北京,靠刻字赚钱在北大旁听。1935年正式考入北大中文系,加入“民先”。组织一二·九游行示威。1938年赴延安,任鲁艺文学系二期班长。1939年加入中国共产党,7月深入敌后,任晋察冀边区政府教育科长,兼晋察冀日报记者。在盂平县采访时,听到了一个故事。佃农聪明美丽的女儿被地主看上,利用逼债抢霸去,强奸后欲杀人灭口。女孩在女仆的帮助下,逃进天桂山,躲在山洞里,生下一个女婴。由于长期不见阳光和缺乏食盐,头发变白,直到八路军来了,才重见天日。

林漫捕捉到这个题材,多方搜集资料,采访了几十名群众,反复修改,写成一篇一万多字的小说《白毛女人》。1941年任应县宣传部部长时,托交通员到延安亲手交给老领导周扬。周扬看到后,爱不释手,认为这个故事既有宣传作用,又有教育意义。新旧社会两重天,适合改编成歌剧,为党的“七大”献礼。小说1942年6月在《解放日报》发表,改编歌剧的任务交给鲁艺音乐系主任张庚。一稿由邵子南执笔,邵子南是个诗人,在晋察冀工作过。写成后,彩排五场,大家认为诗的风格较重,舞台效果不理想。二稿交由贺敬之、丁毅操刀,年仅二十岁的贺敬之,自身有父亲遭逼债去世、弟弟夭折的痛苦经历,奋笔疾书,八天交卷。张鲁用河北民歌《小白菜》基调,谱出了《北风那个吹》等名段,女主角由唐县人王昆扮演,黄世仁由宁晋人陈强扮演,都是河北人。

1947年林漫随军南下,曾任应山县区委书记、军分区宣传民运科长,鄂豫报副总编,新华社湖北分社总编辑,湖北省文化厅副厅长。先后出版过小说集《苦根记》《哑巴讲话》《家庭》《绊脚石》等,笔名改为李满天。1952年申请回河北深入生活,一头扎进定县西建阳村,经历了农业合作化的全过程,完成了长篇小说《水向东流》三部曲。中国青年出版社准备全国宣传,可惜迟了一步,风头被柳青的《创业史》抢去了。

1954年,林漫调回河北,任河北省文联副主席,专业作家。1961年参加了整风整社,在新乐、宁晋蹲点一年多,对干部的“五风”和农民的苦难有了深入的体会,写出了《穆桂英当干部》《杨老恒根深叶茂》等九篇作品,带动河北作家掀起一个短篇小说创作高潮。以李满天、康濯、张庆田、刘真为主将的《河北文学》,与以柳青、王汶石、杜鹏程为阵容的《延河》并驾齐驱,形成全国两个短篇小说创作中心。1963年百花文艺出版社出版了李满天的短篇小说集《力原》,受到茅盾先生特别关注,应邀参加了1964年大连小说座谈会。周扬当众把林漫介绍给大家:“他就是白毛女故事的写作者,现在很多人不知道这个事情,你们要记住,不能忘了。”周扬对此念念不忘,早在1952年北京一次会上,谈到电影《白毛女》的成功,就特别指出歌剧《白毛女》是根据林漫的小说改写的,1962年到天津视察,接见文艺界领导时,又当众提及此事,而林漫自己从不借白毛女宣扬自己,更加受到大家尊重。大连会议倍受推崇的作家首先是赵树理,其次是李满天。当然二者不能相提并论,林漫一直把赵树理当做学习楷模,开口闭口是老赵,在河北带出来一支“山药蛋派”。“文革”后,山西“山药蛋派”因为外来知青作家崛起,日渐退化,而河北的“山药蛋”还是丰收,比如保定的赵新,被称作赵树理的真传、“小老赵”。人说“山药蛋”从山西移到了(太行)山东。

大连会议结束不久,就遭到政治嗅觉灵敏者们的公开批判,罪名是“宣扬中间人物论”。帽子扣在会议主持者、中国作协党组书记邵荃麟的头上。“文革”开始升级为“大连黑会”,林漫作为“大连黑会”的“黑干将”,被河北首先抛出来,当做批斗的靶子。机关批斗,林漫没有大受皮肉之苦,他不像田间那样认死理,常常顺杆爬,光棍不吃眼前亏。问:“交代《穆桂英当干部》的黑心!”答:“为右倾机会主义分子翻案。”“穆桂英是谁?”“彭德怀”。我暗暗捏了一把汗,劝他注意后果,他说:“老运动员了,积三十年经验,摸着了运动规律。开始敲山震虎,有枣没枣打三竿,末了甄别,赔礼道歉,世上本无事,庸人自扰之。儿戏,陪着玩吧。”造反派文化不高,看不透林漫,还以为态度好呢。在唐庄劳改农场,林漫表现好,调到厂部喂猪,摆脱了残酷斗争。我去看他,床头两本书,一本《赤脚医生手册》,一本《猪的饲养》,都翻旧了,给猪看病,也给人看病,工宣队员有个头疼脑热,也去找他。林漫深有体会地说:“人性不如猪性,猪吃饱了睡觉,人吃饱了整人。”

1970年冬天,我被分配到临西县插队落户,工宣队不容分说,把城市户口也注销了,这意味着从此便一生一世成了脸朝黄土背朝天的农民。林漫来送行,看我不愉快,说:“知足了吧,农民就有了公民权,总算熬到出头之日了。不像我们,连当农民的资格都没有,属地主富农一类的。”

林漫好像有话要说,平时阳光灿烂的脸阴沉下来,要下雨的样子。说是经过好多天的思考才向我提出的,家属在昌黎当农民,三个孩子,如今工资减到30元,养活不起,求我在临西找一户人家收养他一个孩子,更名改姓,永不见面都行。他抽泣着说完,我哽咽着听完,泪眼相望。一个大作家、高级干部竟然落魄到这种地步。endprint

林漫的妻子我见过,一位聪明贤惠的女人,老家山西浑源,17岁入党,当过村妇救会主任,1947年参加工作随军南下,一直是国家干部,正科级。三年困难时,动员15%城市职工,为国家担担子,下放到农村去。文联没人报名,党组会开了半天,沉默不语。林漫是个红脸汉,站起来说:“党的任务要完成,我不上天堂谁上天堂。(不好说地狱二字)想了想,我是行政十一级,工资一百八九十元,能养活她娘儿四个,换成一般干部,五六十元,拉家带口就难办了。”一阵掌声,四朵红花,把娘儿几个送到昌黎县。直到1973年落实政策,李满天恢复原职,李茵也结束了十二年寒窑生活,回到了丈夫身边。

林漫生就一个老农,城里住不惯,乡下为家。兼任县委常委、县革委副主任,可他常年在乡下劳动,发现和培养了农民作家贾大山,两人经常一起光着膀子干活。对阳光的反映,林漫是黑,身上一层黑釉,戏称黑非洲;贾大山是红,脸上一色紫红,自称印第安。幽默是两位乡土作家的共同特性,碰到一起就笑话连篇。林漫说起来眉飞色舞,手舞足蹈;贾大山是慢条斯理,不温不火,活像是说相声。我也常去凑热闹。习近平同志任县委书记,吕玉兰任副书记,聘请一批顾问,河北农大、河北工学院著名教授之外,还有黄绮和我,每月一次咨询会,还发车马费。大会之后分头到对口部门,我就去找林漫和贾大山,正事之后常常唱两口。我和贾大山都写过剧本,也都是票友。贾大山比我专业,县城戏园子熏陶的,我是农村戏台子学的,林漫不会京剧用秦腔。《打渔杀家》大山的萧恩,我的桂英,林漫的丁郎。《沙家浜》一个刁德一,一个阿庆嫂,一个胡传魁。林漫官大,还得唱配角“出山”那段。

好日子没过几天,林漫又撞上恶运,还是他自找的。1980年编辑部李克灵写了短篇小说《省委第一书记》,题材是质疑终身制,老干部让贤。《河北文艺》要刊发,报请宣传部审阅。领导让文艺处拿意见。文艺处长李庆番说,题材新颖,立意较好,问题是对第一书记描写不大真实,有对老干部厌弃之嫌。领导不同意发,作者转投《鸭绿江》发了,同期还发表了一篇《普通劳动者》,主题相同,地委第一书记让贤。后来获得全国优秀短篇小说奖。可是橘生淮北则为枳,河北的文艺处处长为此被迫去养病,文艺组更进入多事之秋。省里还发了一个红头文件,通报全省,要内部处理李克灵和李剑,下放廊坊当工人。

这事本来与林漫无关,他可以在正定县埋头劳动,还可以与贾大山愉快地生活。但是事不由人,一种什么力量,扯着他的耳朵回头看,他个人还有很多人的脚印。1957年反右前夕,本来安排梁斌领导运动,老兄写完《红旗谱》,严重神经衰弱、高血压,大把的吃药,支撑不了,求助林漫代劳。林漫没经心爽快地答应了,进了五人小组,没当组长,但是脱不了责任。文联文化厅打了那么多“右派分子”,《蜜蜂》编辑部还有戏曲工作室,几乎连窝端。他也提过不少反对意见,但是无济于事,最后不举手也不行。这些同志被打进了地狱,一呆就是二十二年。为此他常常自责,也找过宣传部副部长远千里诉说心灵的痛苦。远千里比他还软弱,提起来刘艺亭、王思奇他们就掉泪,感叹:“是灰就比土热啊!”

林漫坐不住了,党组会上讲道理,找领导反映意见,对文学作品和学术问题要与政治区别开来,尤其对青年人要冷处理,不可一棍子打死,吸取以往血的教训,先无情打击,再甄别平反。两年前在机关大会上,受良心责备,掏心窝子检查,对受冤枉的同志鞠躬道歉,当众发誓今生今世再不整人了。今天这件事成为他的一种心病,到处苦口婆心地讲,最后讲到党代会上。

为有牺牲多壮志,林漫振臂一呼,引起社会反响,防止问题闹大,两个青年作家免去一劫,没有下放当工人。林漫辞职了,很多人来慰问,更加受到人们敬重,平时的幽默也好,这次的悲壮也罢,都是他性情正直和善良的表现,正如黄宗羲所说:血气之怒不可有,理义之气不可无。

林漫不能再到正定,跟贾大山摽着膀子干活了,住到了省医院,哮喘、吸氧。曾几何时,他还晒得和铁人一样,在我们面前显示他的体能,踢腿时脚尖过肩,弯腰时掌心贴地。才几天就变了一个人,头发胡子都白了。上北大中文系时饿得肺病又犯了,发展成肺心病。中医所指的心,包括心也包括神经系统。林漫人缘好,探望者络绎不绝,人们眼前的原“林副主席”还是一个乐天派,照常开玩笑,但是没有了力气,笑不出来了。

每次看见我,他都艰难地伸出手来,好像有话要说,像十年前送我去插队落户那样。张张嘴,又咽下去了。那一次他去送我,现在我要送他,到更远的地方去。

【作者尧山壁,河北隆尧人,1965年调任河北省文联专业作家。1986年起任河北省作协主席,兼河北大学教授,文学创作一级,享受国务院津贴专家。】endprint