《增修复古编》中隶省字及对应正体字流传研究

王珏(江苏师范大学 文学院,江苏 徐州 221116)

《增修复古编》中隶省字及对应正体字流传研究

王珏

(江苏师范大学 文学院,江苏 徐州 221116)

摘 要:《增修复古编》中的隶省字及其对应《说文》小篆隶定字在《字汇》《康熙字典》《新字典》《标准国语字典》中的收录情况不同,这与不同时期的字典编撰目的有关。元代倡导恢复《说文》小篆隶定字没有得到当时及以后社会的普遍支持。

关键词:《增修复古编》;隶省字;隶定字;流传

魏晋南北朝时,汉字形体从隶书演变为楷书,人们凭臆造字,俗讹萌生。由于唐宋汉字规范不力,元代汉字形体依然异体纷呈,讹误滋蔓,社会用字混乱。为了顺应元代文艺复古的时代要求,匡正社会用字混乱现象,为人们用字提供字形规范,元代出现了一些规范汉字专书,《增修复古编》就是其中之一。《增修复古编》以《说文》小篆作为规范楷书字形的原始依据,以与《说文》小篆构字模式一致的隶定字形为正体字,作为人们书写的范式。《增修复古编》首列《说文》小篆或重文,次列小篆或重文隶定字形。在一些隶定字形后面的释文中,《增修复古编》还列举了“隶省”字形。“隶省”,也就是在《说文》小篆隶定字形的基础上减省部分笔画而形成的字,也可以说是隶定字的简化字。

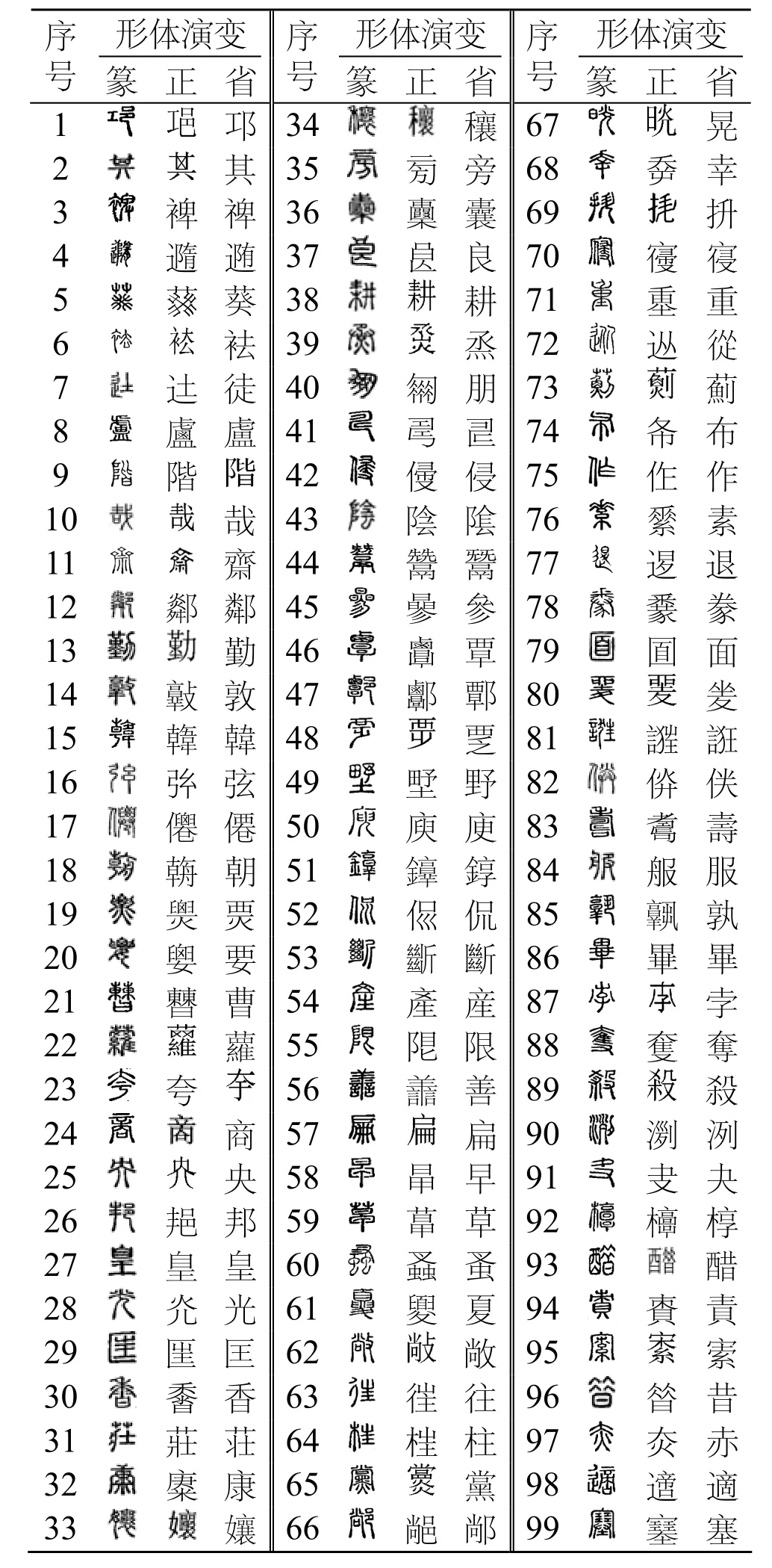

《增修复古编》共收1735个小篆字头,释文中“隶省”共出现117次,涉及117个隶省字及其隶定正体字。这些隶省字中有19个或因影印字迹不清或因传抄错误,隶省字与小篆隶定正体字形辨识度极低。除此之外,还剩99组辨识度较高的隶定正体字与隶省字。我们现以这99组隶定正体字与隶省字为调查对象,了解它们在后世字典中的传承情况,以期考察元代汉字复古的成效。我们调查依托的字典有明代梅膺祚的《字汇》[1]、清代的《康熙字典》[2]、民国初年的《新字典》[3]、当代台湾的《标准国语字典》[4]。选择这几部字典是因为它们都是其时通行的字典,影响力较大。这99组字的小篆字形、隶定正体字、隶省字如表1。

表1中的99个隶省字,《字汇》《康熙字典》《新字典》《标准国语字典》收录情况如下:

《字汇》收录89字:邛、其、葵、祛、徒、盧、哉、齋、鄰、勤、敦、韓、弦、僊、朝、㶾、要、曹、蘿、商、央、邦、皇、光、匡、香、康、孃、穰、旁、囊、良、耕、烝、朋、侵、隂、鬵、參、覃、 、覂、野、錞、侃、斷、限、善、扁、早、草、蚤、夏、敞、往、柱、黨、䣊、晃、幸、抍、寑、重、從、薊、布、作、素、退、豢、面、夎、誑、壽、服、孰、畢、孛、奪、洌、夬、椁、醋、責、 、昔、赤、適、塞。

《康熙字典》收录89字:邛、其、葵、祛、徒、盧、哉、齋、鄰、勤、敦、韓、弦、僊、朝、㶾、要、曹、蘿、商、央、邦、皇、光、匡、香、康、孃、穰、旁、囊、良、耕、烝、朋、侵、隂、鬵、參、覃、 、覂、野、錞、侃、斷、限、善、扁、早、草、蚤、夏、敞、往、柱、黨、䣊、晃、幸、抍、寑、重、從、薊、布、作、素、退、豢、面、夎、誑、壽、服、孰、畢、孛、奪、洌、夬、椁、醋、責、 、昔、赤、適、塞。

《新字典》收录83字:邛、其、葵、祛、徒、盧、哉、齋、鄰、勤、敦、韓、弦、僊、朝、要、曹、蘿、商、央、邦、皇、光、匡、香、康、孃、穰、旁、囊、良、耕、烝、朋、侵、隂、鬵、參、覃、覂、野、錞、侃、斷、産、限、善、扁、早、草、蚤、夏、敞、往、柱、黨、晃、幸、重、從、薊、布、作、素、退、豢、面、誑、壽、服、孰、畢、孛、奪、洌、夬、椁、醋、責、昔、赤、適、塞。

《标准国语字典》收录80字:邛、其、葵、祛、徒、盧、哉、齋、鄰、勤、敦、韓、弦、僊、朝、要、曹、蘿、商、央、邦、皇、光、匡、香、康、孃、穰、旁、囊、良、耕、烝、朋、侵、鬵、參、覃、野、錞、侃、斷、限、善、扁、早、草、蚤、夏、敞、往、柱、黨、晃、幸、重、從、薊、布、作、素、退、豢、面、誑、壽、服、孰、畢、孛、奪、洌、夬、椁、醋、責、昔、赤、適、塞。

表1 《增修复古编》部分汉字的形体演变

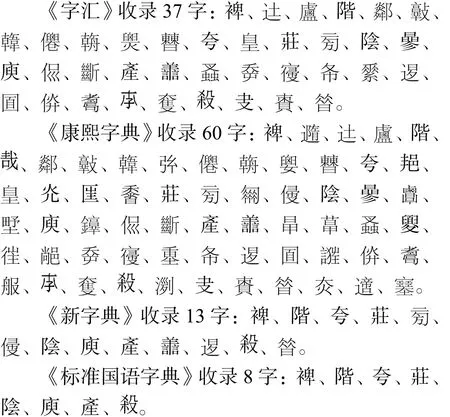

表1中的99个正体字,《字汇》《康熙字典》《新字典》《标准国语字典》收录情况如下:

根据《增修复古编》中的这99个《说文》小篆隶定正体字与隶省字在明、清、民国、当代字典中的收录情况,我们可以看出明代《字汇》收录了37个正体字,而其他62字则没有被收录;隶省字则有89个被收录,仅有10字没有被收录。《字汇》中收录的37个《说文》小篆隶定正体字比较简单,而没被收录的62个字则相对繁难;隶省字中没有收录的10个字相对其正体字则差异非常小。《字汇》收录《说文》小篆或重文隶定正体字的百分比为37%,而收录隶省字的百分比则为91%。在清代《康熙字典》中,有60个正体字被收录,而没有收录的则有39个;隶省字有89字被收录,有10字没有被收录,收录情况与《字汇》相同。《康熙字典》收录的《说文》小篆或重文隶定正体字占总数的60%,而收录的隶省字占91%。在民初《新字典》中,有13个正体字被收录,而没有被收录的则达86个;隶省字有83个被收录,仅有16字没有被收录,这16个字中有9个字《字汇》与《康熙字典》也没有收录,而剩下的7个中,“ 、䣊、抍、夎、 ”为不常用字,而“寑”则被“寢”替代。《新字典》收录小篆或重文隶定正体字占总数的12%,而收录的隶省字则占85%。在当代《标准国语字典》中,仅有8个正体字被收录,而没有被收录的则高达91字;隶省字有80个被收录,没有被收录的有19字。没有被收录的19个字中,禆、、、荘、隂、 、産、殺一致沿用《说文》小篆隶定正体字裨、階、夸、莊、陰、庾、產、,而 、 、寑则采录了经典常用字隨、疇、寢,剩下的㶾、 、覂、䣊、抍、夎、 、 则为语言中不常用字。《标准国语字典》收录的正体字与隶省字占总数的百分比分别为7% 和82%。

从上可知,明代《字汇》收录《说文》小篆或重文隶定字要比清代《康熙字典》少一些,而民初《新字典》与现代《标准国语字典》相对《康熙字典》又更少,这与不同时期的字典编撰目的密切相关。《字汇》共收33179字[1],是《康熙字典》问世之前体例最为完备、最为通行的字典。其收字原则为“字宗《正韵》,已得其概,而增以《说文》,参以《韵会》,皆本经史通俗用者。若《篇海》所辑怪癖之字,悉删不录”[1]凡例,又“程邈变篆而楷也,古意犹存,代降于今,日趋便简,故有古文俗字之殊,然皆不可去也”[1]凡例。由此可知,《字汇》除收录经典常用字外,还收录有诸多古字、俗字,一些怪癖字则不收录。正因为正俗兼顾的收字原则,加上非常实用的笔画检字法,《字汇》问世后雅俗共赏,极为通行。清代年希尧记载了《字汇》的通行盛况:“字数一书,书不一家,近世之所流传而人人奉为拱璧者,莫如《字汇》。盖以笔画之可分类而求,悉数而得也。于是老师宿儒,蒙童小子,莫不群而习之。”[5]序因为《字汇》雅俗共赏,乡间老师把它作为童蒙教材。清代朱彝尊在《汗简跋》中说:“小学之不讲,俗书繁兴,三家村夫子挟梅膺祚之《字汇》、张自烈之《正字通》,以为兔园册,问奇字者归焉,可为齿冷目张也。”[6]由于《字汇》正俗兼顾,以经史常用为一般准绳的收字原则,因此并没有过多收录不常用的《说文》小篆或重文隶定正体字,而仅收录了相对较为简单的36个正体字;因为隶省字较为常用,因此收录了89个。

《康熙字典》共收47035字,其编撰宗旨是“命曰字典,于以昭同文之治。俾承学稽古者,得以备知文字之源流,而官府吏民亦有所遵守焉”[2]御制序,而前人字典“所收之字繁省失中”[2]御制序,通行的“《字汇》失之简略,《正字通》涉于泛滥”[2]上谕,因此需要编撰一部既能供“稽古”之用,又能便于官府吏民使用的字典。因为《康熙字典》要满足上下不同层次的人员使用,所以其收字范围就要有所增广,不仅收常用字,还收一些古字。其收字体例为“以《说文》为主,参以《正韵》,不悖古法,亦复便于楷书”[2]凡例,又“集内所载古文,除《说文》《玉篇》《广韵》《集韵》《韵会》诸书外,兼采经史音释及凡子集字书”[2]凡例。因为《字汇》失之简略,因此《康熙字典》增收了《字汇》未收的诸多字形。因为《康熙字典》收字庞杂,加上后来又出现一些新字,已不适用时代变迁,民国二年(1912年)《新字典》应时而出。“通行之字书,向惟有《康熙字典》。其书汇集各字书,兼收并蓄,检阅已苦繁重。且因时代演进,各部有新增之字,各字有新增之义。一国字书,绝无二百年而可不增修之理,本馆编纂此书之旨,义取乎此,故名曰《新字典》。”[3]例言“近世我国所习用者,有《康熙字典》,即同文之邻国,亦仍用之。其书行世已二百余年,未加增改,不特科学界新出之字,概未收入,即市井通用者,亦间或不具;其释义则直录古代字书,而不必适周乎世用,䜣合乎学理……而于民国成立之始,得此适用之新字典,其于国民之语言及思想,不无革新之影响。”[3]蔡元培序《新字典》编撰的目的是为了用字方便,在选字方面以日常实用为原则,因此一些常用俗字也予以收录,而古字收录相对前人字典要少很多,且放入正文后的《新字典拾遗》中。《新字典》收字体例一改明清字典古、俗兼收而变为以实用为本,因此收字数量相对《字汇》《康熙字典》大大减少,正文共收4720字,《拾遗》共收古、俗、冷僻字2158字。“明以后所刻字书,大率喜据摭古文古言,字典因之,并存省俗讹谬诸体,故所收字数,多至四万余。而适于日用者,不过十之一二。其他或为事物名称,虽古籍所有,而今已无可指正者;或为文章润饰,形声孳乳,假借用之,非有独立之音义者。凡此之类,正宜艾薙其繁冗,统一其异同,方合考文之义。本书以私人撰述,未敢任此。故于通行习见之字,注解不厌其详,而较偏僻之字,亦载其音义,列入补编。”[3]例言由于冷僻字不编入正文,仅列入补编,《新字典》收录的裨、階、夸、莊、㫄、㑴、陰、庾、產、譱、 、㫺这12个《说文》隶定字,就有㫄、㑴、譱、 、㫺五个字列入补编。《标准国语字典》收字原则强调“常用”,“凡属常用的字与词都予以编入”[4]编辑大意,因此相对《新字典》正体字的录入又减少5字,隶省字的录入又减少3字。

从《增修复古编》小篆隶定字与其隶省字在后世字典中的收录情况,我们可以看出元代倡导的以《说文》小篆隶定字为正体字的复古思想在明代起到了一定的成效,但效果并不明显;清代因有国家机器的干预,《说文》小篆隶定字收录数量相对《字汇》有大幅度提高;但是社会用字从简求便的力量势不可挡,民初《新字典》淘汰了大量不常用且较为繁难的《说文》小篆隶定字,而选录了常用的笔画相对简单的隶省字,便说明了这一点;当代《标准国语字典》传承了《新字典》以实用为标准的收字体例,因此也很少收录《说文》小篆正体字。去繁从简的收字原则不仅符合社会用字的实际情况,也减轻了人们书写的困难,同时也说明汉字复古很难做到。另外,隶省字在明、清、民国、当代字典中一直占绝对优势,也可再次证明趋易避难是汉字简化的动力,汉字简化是汉字演变的趋势,人为复古,在一定程度上可能得到文化精英的赞同,但很难得到大众的认可与拥护。

文字贵使用轻便,“文字之为器于国民,犹斧斤之于工师,贵易举,不贵繁重。”[7]88自1956年国务院公布《简化字方案》至今,简化字在大陆已经使用近60年,已形成完备的体系,人们已经使用习惯,因此也很难再废简复繁。正像元代一样,尽管一些文字学家倡导使用《说文》小篆隶定字作为标准字形,但很难得到普通民众的支持。“元代简化字数量可观,使用相当普遍,而且多数简化字已相当规范。但简化字的使用,主要是在文化水平较低的下层民众之中。社会上层和文人中间,则不多见。”[8]602因此,我们要以史为鉴,遵循汉字演变规律,以实用为本,不必为废简复繁大费周章,更不必为孰正孰俗而争执不休。“一代之书必有章程。章程既明,则但有正体而无俗体。其实汉所谓正体,不必如秦;秦所谓正体,不必如周。后世之所谓正体,由古人观之,未必非俗体也。然俗而久,则为正矣。”[9]137

参考文献:

[1] 梅膺祚.字汇[M].明万历刻本.

[2] 张玉书,等.康熙字典[M].上海:上海书店,1985.

[3] 傅运森,等.新字典[M].上海:商务印书馆,1914.

[4] 龚恒嬅.标准国语字典[K].台北:西北国际文化有限公司,2011.

[5] 樊腾凤.五方元音[M].清康熙刻本:年希尧序.

[6] 朱彝尊.曝书亭集[M].上海涵芬楼影印清康熙刻本.

[7] 文字改革出版社编辑部.清末文字改革文集[M].北京:文字改革出版社,1958.

[8] 陈高华.元代文化史[M].广州:广东教育出版社,2009.

[9] 刘熙载.艺概[M].上海:上海古籍出版社,1978.

〔责任编辑 杨宁〕

The Study on the Circulation about the Simplified Lisheng Characters and Their Corresponding Standard Characters in Zeng Xiu Fu Gu Bian

WANG Jue

(Jiangsu Normal University; Xuzhou 221116, China)

Abstracts: The collection Lisheng Characters in Zeng Xiu Fu Gu Bian and their Corresponding Standard Characters in Shuo Wen are different from those in Zi hui, Kangxi Dictionary, New Dictionary and Standard Mandarin Chinese Dictionary, which is related to the aims of compiling these dictionaries. Restoring the Liding Characters of Xiaozhuan in Shuo wen that was advocated in the Yuan Dynasty was not being generally upheld by the society at that time and later.

Key words:Zengxiu Fugu Bian; Lisheng Characters; Liding Characters; Circulation

作者简介:王珏(1971-),女,江苏沛县人,副教授,博士。

基金项目:江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目(2013SJB740012)

收稿日期:2015-05-27

中图分类号:H1-09

文献标志码:A

文章编号:1006−5261(2016)01−0119−04