缅甸独立后的族际宗教冲突和治理困境

章 远

(华东政法大学政治学研究院 上海 201620)

缅甸独立后的族际宗教冲突和治理困境

章远

(华东政法大学政治学研究院上海 201620)

[关键词]文明冲突论;缅甸;族际宗教冲突;宗教民族主义;治理困境

[摘要]缅甸历史上曾经施行严苛的宗教管理制度,压制了宗教族际对抗。脱离殖民统治、获得政治独立后,缅甸国内宗教族裔群体间的紧张局势并未得到缓解,敌对情绪反而因政治氛围日渐宽松而上升。缅甸的宗教传统为境内族际宗教冲突提供了合法性。缅甸一些政治精英刻意引导民众将当前社会发展的矛盾迁怒于特定宗教族裔,煽动宗教仇恨。部分神职人员则默许信众宣泄宗教暴力。缅甸宗教少数族裔由于缺少社会资本,难以改变自身境遇。随着近年来缅甸国内政治日趋稳定和国际地位正常化,缅甸上座部佛教在宗教冲突中的角色成为外部世界关注的新焦点,宗教冲突本身也因此有望得到国际社会透明和有效的调解。缅甸族际宗教冲突为文明冲突论提供了经验支持。

Abstract:The traditional philosophy of Buddhism is pacifism and forgiveness, while Buddhism is not immune to violence in essence. It legitimizes the violence of Theravada Buddhist monks and believers in Myanmar towards domestic religious minority groups. Religious conflict used to be suppressed by Myanmar’s political institution. Political reform, however, has stimulated Myanmar’s religious conflict. It is very likely that political activists intentionally has taken advantage of religious hostility to misguide political development in this country. As a result, Myanmar’s religious minorities are reduced to victims of religious bias. Their negative responses to the political institution have created great challenges for the Myanmar government. This conflict leads empirical support to the thesis of “the clash of civilizations”.

自英国殖民统治时期以来,缅甸国内上座部佛教族裔和伊斯兰教族裔之间的冲突一直没有消失。不论缅甸政府执政力量如何变化,宗教族裔之间不断爆发流血冲突、宗教性攻击和小范围治安事件。在全球宗教交往日盛的当代世界,一个宗教多元化的国家应营造宗教平等的社会氛围,否则将既破坏区域和平,又妨碍宗教的未来发展。本文拟通过对缅甸族际宗教冲突的个案研究,来探讨文明冲突论在国内政治中的适用性。具体而言,本文梳理了缅甸这一以传统南传上座部佛教为宗教主流的国家内发生的族际宗教冲突现象,分析殖民时代至今尤其是民选政府转型执政以来宗教是如何为政治精英、僧侣和信众使用暴力提供合法性依据的,继而阐述宗教少数族裔群体在政治上的应对策略,最后评价缅甸的宗教治理困境。值得一提的是,缅甸的族际宗教冲突问题已经成为全球宗教对抗的新焦点。如果缅甸宗教间敌对状态无法缓解,则不仅会影响包括中国在内的缅甸邻国的周边安全,而且会破坏缅甸上座部佛教的正面形象,妨碍佛教在世界范围内的传播。本文的结论是缅甸宗教冲突为文明冲突论提供了一定的经验支持。

一文献综述

亨延顿的“文明冲突论”是当代西方政治学理论中一个重要范式。文明冲突论预测冷战后国际关系中的冲突和战争将发生在文明而非传统意义上的主权国家之间。亨延顿认为世界范围内至少有八大文明,例如西方文明、儒教文明、伊斯兰文明和斯拉夫—东正教文明等。他把“文明”视为最高的文化群体和范围最大的文化认同,同时认为文明之间最大的区别不是种族或民族,而是宗教[1]。文明冲突论的核心是西方同非西方尤其是穆斯林文明的对立[2],也就是说冷战后的国际战争和冲突将主要发生在西方和穆斯林世界之间。

文明冲突论的重要性是显而易见的。它不仅暴露了人在政治生活中对自身文化归属和身份定位的追求,颠覆了传统的国家中心主义观念,还挑战了国际政治的理性主义本体论,指出国家如同个人一样,其行为未必按照理性原则来选择,而很可能受情绪和情感的刺激[3]。尽管如此,迄今为止的经验研究并没有为之提供支持,而是发现在包括后冷战时代的不同时期,文明冲突的风险并不比非文明冲突高[4]。不仅如此,有研究表明,在1950—1992年间,世界范围内基于现实利益的国际冲突远比国际文明冲突发生的概率高。这些现实利益包括疆界相邻、军事联盟、相对权力、民主制度和经济相互依存[5]。更有研究发现,从冷战结束到1998年,世界范围内的族群冲突相对于非族群冲突的比例几乎没有上升。冷战结束以来,伊斯兰国家卷入文明冲突的概率也没什么变化。但是,在同一时期,西方的伊斯兰组织参与文明冲突的比重极大地增加了。因此,文明冲突论反映的是西方的视角[6]。

本文认为,前些年的经验研究基本上不支持文明冲突并没有证伪这个命题,但不意味着这个命题丧失了理论和政策意义。一方面,上述经验研究的因变量都是国际冲突或战争,但同样值得探讨的是文明冲突是否以及在多大程度上适用于国内冲突。另一方面,就研究方法而言,它们使用的都是跨国历时大样本统计分析。即使这些研究的结果无懈可击,我们也无从知道在具体国家、群体和事件中,文明之间是否冲突,同时也无法了解冲突的过程。本文旨在填补这个空白,通过对缅甸族群间宗教冲突的个案研究,来探讨文明冲突论在国内政治中的适用性。

二缅甸族际宗教冲突

佛教曾在黑暗时代给缅甸带来光明。当上座部佛教在印度衰落的时候,缅甸渐渐发展为上座部佛教新的安全家园[7]。尽管如此,与其他传统佛教国家相比,今天缅甸的佛教面孔常常违背了佛教的平和形象。缅甸的上座部佛教群体多次攻击其它宗教族裔,为数众多的缅甸佛教徒公开地表达对穆斯林的厌恶,这在世界范围内都是罕见的。缅甸的宗教极端主义表现甚至让西方世界认识到,宗教极端主义的源头并不仅是伊斯兰教。

(一)缅甸的佛教传统与宗教冲突

缅甸的佛教徒总人口占全世界佛教徒的7.9%,是全世界七个佛教信徒占人口大多数的国家之一[8]。缅甸全体国民中90%左右信仰佛教,其中绝大多数属于上座部佛教。缅甸佛教徒中僧侣数量有十余万,信士女有两万左右,僧团有九个宗派,最主要教派是善法派(Thudhamma Nikaya),88%以上的缅甸僧人都属于这个教派[9]。在缅甸,佛寺遍布全国。缅甸在国际佛教群体中具有重要的宗教地位。从1958至1967年,仰光(Yangon)曾是世界佛教徒联谊会(World Fellowship of Buddhists)的总部所在地。尽管缅甸佛教信众基数庞大,但佛教在该国并不具备国教地位。根据缅甸宪法,缅甸是一个政教分离、各宗教平等的多元宗教国家。缅甸政府和佛教徒曾多次试图将佛教定为国教,并且历届政府都表现出亲近上座部佛教及其信众的倾向[10]。为此,缅甸曾出台《国教推进条例》,或直接由政府财政资助宗教事业。

2012年以来,缅甸接连发生两次大规模宗教对抗事件,造成数百人丧生,更多的居民流离失所*关于宗教对抗事件中的死亡人数,国际人权机构和组织公布的统计数据和缅甸政府官方公布的有一定差异。。2012年6月初,一名伊斯兰信徒强暴女佛教徒的传言在若开邦(Rakhine State)引发了若开邦人(Arakanese)攻击罗兴伽人(Rohingya Muslim)的宗教暴乱。骚乱持续到6月8日。当地穆斯林参加完周五礼拜之后,涌出清真寺,对佛教徒、若开邦人实施报复性回击,造成人员伤亡。之后,这两个宗教族群为寻求公正的解决,陷入更严重的冲突循环。相比之下,2013年3月的密铁拉(Meiktila)宗教事件发展速度更快,影响更广,很快蔓延到包括腊戌(Lashio)的清真寺、经学院、穆斯林商店等多处穆斯林社区,重要的公共生活设施被焚烧。罗兴伽人因此被西方媒体称为“世界上最受迫害的少数族裔”[11]。

令人遗憾的是,根据国际人权组织和大众媒体的报告,被焚毁的清真寺和经学院在骚乱事件逐渐平静之后也未能得到及时的修缮和恢复。造成这种状况的原因之一是该地区穆斯林群体没有相应的财力,更重要的原因则是地方政府担心重建清真寺会引发同一地区佛教群体新的恐慌,因此既不允许穆斯林自行重修,也不愿意由官方投资再建。

在这两次大规模骚乱发生之前,佛教社区和穆斯林社区曾经相对平静地比肩而居,佛教徒还会光顾穆斯林商店。但以这两次事件为分界线,在穆斯林聚居相对集中的许多城市——比如在实兑市(Sittwe)——佛教徒和穆斯林已经处于彻底隔离的状态。在若开邦,越来越多的佛教徒甚至扬言要在本地肃清穆斯林居民,或者强迫自己的穆斯林邻居“停止伊斯兰宗教活动”[12]。

(二)政权更迭和宗教政治记忆

缅甸多变的政治环境对上座部佛教主导的宗教间张力具有明显的阶段性效应:

第一,在英国殖民时期,殖民政府实行分而治之的族群统治政策,以歧视性的法律强行降低缅甸原住民族裔的社会地位。随着英国1885年实现对缅甸彻底殖民,基督教得以正式传入缅甸境内[13]。由于英国殖民者更倾向于扶植基督教信徒,因此缅甸民众反殖民运动所针对的压迫者是以殖民者为主的基督教徒群体。也就是说,在殖民早期,佛教徒的不满并不主要针对穆斯林群体,而是针对基督教徒群体。今天的钦族(Chin)问题就是反基督教情绪的历史余波。此后,随着印度裔穆斯林移民逐渐增多,殖民政府向印度裔穆斯林的政策倾斜开始引发缅甸佛教徒日益严重的不满。伊斯兰教、基督教等非佛教的宗教成了殖民的宗教符号。在20世纪30年代反抗殖民主义的政治活动中,缅甸的僧人源于爱国卫教的热忱,积极地参与了反抗运动。缅甸普通民众深受佛教影响,高度认可佛教僧伽团体的权威,因而强化了僧侣的政治号召力。20世纪60年代出版的《缅甸的宗教与政治》一书解释了缅甸反英国殖民运动能够和佛教、僧伽结合的六个原因:一是僧人在英国统治下社会政治地位受到了损害;二是僧人是缅甸这个农业国家中乡村政治的实际权威;三是僧人具有自由的流动性,不易受到控制;四是出家人无可失去,也就导致统治者很难施加惩罚和管制;五是僧人受信众尊重;六是佛寺遍布缅甸国内各个村落,庙宇很容易成为民众社会活动的召集地,并且庙宇也具有天然的组织网络化优势[14]。

第二,1945年缅甸实现了政治独立,但是宗教仇恨的历史记忆却保存了下来。缅甸独立以后的政治制度选择和设计往往具有明显的佛教哲学特质[15]。由于这个原因,宗教冲突是后殖民时代缅甸的一个常态。比如1961年10月就出现了青年僧侣反穆斯林运动。

1988年军政府上台前后,奈温(Ne Win)军政府和苏貌(Saw Maung)军政府都实施了严格的言论管制政策,宗教敌对言论均受到限制。然而佛教的各种反抗活动并没有被政治高压完全中止,期间出现了僧人拒绝为军人诵经的消极抵抗行为。由于政府的重刑强压,这次抵制活动以僧侣恢复为军政府举行佛教仪式而告终。尽管如此,此次事件既证明了缅甸官方不得不仰仗上座部佛教的政治支援,也再次证实了佛教群体在缅甸是不排斥反抗行为的活跃的政治力量。在军政府统治期间,上座部佛教僧众为复兴和强化佛教传统而排斥穆斯林的事件并没有彻底停止。例如,1997年,曼德勒市(Mandalay)有超过1000名僧侣和支持者攻击清真寺,焚烧穆斯林商铺,百余名僧侣事后被捕入狱。

第三,2011年民选政府上台后,缅甸攻击穆斯林的事件反而更加频繁,破坏性也日渐严重。按照皮尤研究中心(Pew Research Center)的数据,缅甸与宗教有关的社会敌意值居高不下,而且2011年前后并没有显著的改变[16]。美国《时代周刊》2013年的一位封面人物就是近年来引发世界关注的缅甸宗教极端主义领袖、高调反穆斯林的“缅甸本·拉登”(Burmese Bin Laden)维拉图上师(Ashin Wirathu)。文章指责维拉图利用宗教领袖身份在缅甸散播憎恶和仇恨穆斯林的言论,认为他应该为缅甸近几年频繁发生的宗教冲突事件负责[17]。早在2003年,维拉图本人就因为反穆斯林言论而入狱。2010年,缅甸政府特赦政治犯,维拉图才得以在2012年1月重获自由。然而,出狱之后,他的反穆斯林立场并没有改变,甚至更为激进。维拉图的优图(Youtube)帐户正是从2011年开始活跃起来,其追随者增长迅速。也就是说,宽松的政治氛围反而给了维拉图更大的传教空间,也将他反穆斯林观念的政治影响力扩大到之前无法企及的程度。

在半个多世纪前,唐纳德·尤金·史密斯(Donald Eugene Smith)曾经感叹佛教严重影响了缅甸社会[18]。相比之下,上座部佛教文化体系在今天的缅甸政治和社会中发挥着更大的作用。凭借发达的社交网络媒体,有个人魅力的僧侣可以通过讲经布道产生强大的政治和社会影响。新时期的缅甸僧侣和殖民时期的缅甸民族主义都认为缓解国家发展困局的关键在于以武力消除外来压迫和威胁。两者的区别在于,在殖民统治时期,殖民者和殖民者支持的基督教群体是被抵抗的对象。而在今天,穆斯林群体被视为殖民者的“遗产”,遭到佛教徒的敌视。

(三)主流族裔的宗教单质化思潮

缅甸主流宗教在很大程度上默许和纵容了国内的宗教歧视。缅甸有153个族裔,其中最大的缅族(Bamar people)几乎全部信仰上座部佛教。此外,在缅甸还生活着伊斯兰教、印度教、锡克教等多种宗教群体。缅甸宗教族裔有过杂居的经历,因此许多清真寺与佛教寺庙毗邻。这本是宗教平等共存的见证,但是,宗教群体关系变得紧张之后,这类宗教建筑布局反而给双方造成了极大的心理压力,也极易成为彼此实施报复的目标。不仅如此,缅甸的宗教歧视已经渗透到日常生活中,影响了社会公平。美国社会学家在探讨20世纪70年代后洛杉矶白人对少数族裔的隐性歧视时,将房地产业的情况作为支持这一理论的重要论据:选择什么样的社区,社区对新居民的不成文限制等等事实都会加剧社区的单质化,其长期的影响就是加剧族群隔阂。一些左派知识分子将这种现象称为“新的种族隔离”[19]。在缅甸,房地产领域出现了拒绝穆斯林顾客的情况,理由是穆斯林居民入住后会影响整个楼盘的售价。佛教徒企业家也不太愿意聘请穆斯林做员工,怕影响商业往来[20]。

在上座部佛教中,僧侣享有极高的社会地位,具有强大的社会动员能力。在缅甸社会中,佛教僧人是社会的“道德仲裁人、政治合法性的论证人”[21]。缅甸独立后,僧伽可以指导选民投票,政治竞选者则要使用各种策略来显示自己和僧伽的亲近关系。迄今为止,维拉图这样的上座部精神领袖仍然扮演着社会精英的角色:他们不仅在佛堂内,而且在社交网络中也拥有众多的追随者。维拉图将主动攻击解释为“为了保卫缅甸佛教徒的生存空间”[22]。他被追随者塑造成英雄,而不是攻击穆斯林的暴徒。但是严格地说,上座部佛教僧侣不足以形成独立的政治力量,这是政教分离的现代政治制度对包括佛教在内的宗教力量的制约。但是,宗教势力不愿意放弃政治参与,于是转而将宗教族际对立用作政治介入的突破口。

佛教的传统面孔是讲求宽恕的和平主义。在国际政治领域,尤其是后“9·11”时代,在宗教暴力、宗教冲突方面,佛教并不是特别引人注目的宗教派别。但佛教的低调并不意味着它就免疫于族群冲突,缅甸激进的佛教僧侣和信徒就接受了对其他宗教少数族裔群体尤其特定穆斯林群体施行压力的意识形态和观念。

三缅甸族际冲突的宗教根源

缅甸是现代南传上座部复兴佛教的三大主力国家之一[23]。南传佛教经由斯里兰卡传入泰国、柬埔寨、老挝、缅甸等东南亚国家。南传佛教在内容上传承斯里兰卡大寺派(Mahāvihāra),推崇自己的教派为正统的上座部佛教。佛教被普遍认可的宏观理解是:各教派大多追求涅槃,颂扬彼岸,寻找解脱现世苦之道,期待能够弘传佛法,正法久住。早期的南传佛教尚有部分大乘佛教、密宗等其他佛教部派的色彩,如今在东南亚地区流行的南传佛教已经完整而鲜明地形成了上座部佛法和僧团特征。

(一)佛教提供的暴力合法性来源

有观点认为佛教的经典文本相对多源,因而不大可能产生类似基督教基要主义和伊斯兰教原教旨主义这样极端化的教义解释,也因此不容易演变为宗教极端主义[24]。但是,相反的观点则认为多来源的宗教文本有可能提供相互矛盾的观点,从而为后世在阐释经典上提供了较多的主观选择空间。牛津大学出版的《宗教与暴力手册》就明确地列举出的一系列支持暴力的上座部佛教经典[25]。

总的来看,上座部佛教视暴力为三不善根(Akusala)。大乘佛教和藏传佛教也都基本认同这一佛教教义。它们的区别在于对暴力谴责的程度上的差异。在上座部约束出家人的佛教戒律毗奈耶(Vinaya)中,谋杀是四波罗夷(Parajika)中的第三大罪,一旦触犯则将被永远逐出僧宝(Sangha)。另一方面,上座部戒律中又区分了有意为之杀人和无意过错杀人,惩罚应视具体情况而定:后者可以少受一些处罚。杀人者如果是因为失去理智而为之,还可以被宽恕。出家之人如果杀害非人类,比如夜叉、妖魔,并不会被施以重罚,而只需要忏悔[26]。生命被划分为人与非人两类,后来逐渐出现人在某种程度上也会有贵贱和轻重之分的观念。在巴利文的编年历史文献《大史》(Mahavamsa)中,八位阿罗汉宽恕了君王杜多伽摩尼(Dutthagamani)在反抗泰米尔国王入侵的战争中的杀戮行为,认为它是“正义的”,是荣耀佛陀光辉的另一种方式。当然此种正义的先决条件是发起者本人是佛教徒,而被攻击方则是非佛教徒,其潜台词则是非佛教徒的生命价值逊于佛教徒。类似地,在斯里兰卡佛教信众抗击泰米尔伊拉姆猛虎解放组织(Liberation Tigers of Tamil Eelam)等东南亚反抗运动中,攻击非佛教徒行为也被正义化为光耀佛陀的行为[27]。

换言之,上座部的宗教经典和重要历史文献对某些情况下主动使用暴力的确持谴责的立场,同时又认为在另一些情境下,为了公平决断和惩凶罚恶,统治者在谨慎和冷静判断的基础上,可以反抗和作战,这就为暴力提供了伦理道义上的支持。此种解释类似于国家行使合法性暴力。比如,在《弥兰王问经》(MilindaPanha)和《长部》(DighaNikaya)的《起世因本经》(Aggabbasuttam)和《轮转圣王狮子吼经》(Cakkavattisuttam)中,都有赋予国王生杀予夺大权的章节,是暴力合法化的重要文献[28]。

值得强调的是,上座部佛教经典同时也提供了大量的支持非暴力和反战争行为的观点。例如,《法句经》(Dhamapada)第183偈说:“诸恶莫作,众善奉行,自净其义,是真佛教。”1993年,“世界宗教议会”在芝加哥召开,会后发表了尝试建立全球性伦理标准的《全球伦理宣言》。宣言吸收了佛教和平主义思想的精华,称“在我为不见不喜不悦者,在人亦如是。我何以能以己之不喜不悦加诸他人”。此句即取材于南传上座部经典[29]。

(二)现代性的宗教政治规范

首肯宗教冲突的不仅有传统上座部佛教,还有现代宗教政治规范。具体而言,宗教民族主义、宗教沙文主义和宗教民粹主义的权威正当性都依赖上座部佛教赋予。但是,宗教感情和宗教自信如果过度膨胀,就会引起宗教民族主义和宗教沙文主义,腐蚀宗教平和交往的基础。佛教民族主义将佛教与民族特质和传统联系起来,成为集合民族认同和反抗压迫的重要意识形态。按照黄夏年的总结,在殖民统治时期,佛教民族主义曾经为争取与基督徒的平等待遇而产生了宗教冲突[30]。上座部佛教与民族结合的一个表现是宗教仪式和民俗、节日习俗密切相关。宗教性与民族性的界线一旦变得模糊,好战的群体就会利用宗教这一更具号召力的意识形态来支持民族斗争[31]。近年来,缅甸上座部佛教还出现了从宗教民族主义走向宗教民粹主义的倾向,也就是当反殖民的民族斗争不再具有足够的合理性的时候,基层民众将不公平的社会现实归咎于其他宗教群体的竞争,将对政府不作为的不满诉诸实际的反抗行为。

近些年广受西方媒体关注的缅甸强硬派佛教僧侣的表现则更接近宗教沙文主义。现年46岁的维拉图是曼德勒市新马苏因僧院(New Maesoeyin Monastery)的住持,也是激进的缅甸“969”佛教民族主义运动(969 Movement)的精神领袖。“969”三个数字的佛教典故来自于九个佛祖特质、六个教法特质和九个僧侣特质,应和佛教的佛陀、教法、僧伽“三宝”[32]。这位颇具争议的佛教领袖自认为在为佛教徒和穷苦人讲经布道。他的讲经宣扬佛教至上的观念,又以宽容为名宣扬暴力,在信众中煽动顽固而偏执的宗教敌对和宗教歧视思想,鼓吹暴力合法。在维拉图的公开演讲中,缅甸少数族裔穆斯林被妖魔化:他们被形容为寄生虫,是对国家安全(national security)和族群纯净(racial purity)的威胁,是佛教徒的敌人。尽管维拉图本人没有直接参与缅甸境内的多次宗教冲突,但是仍然有严厉的评论家将他判定为极端主义者,依据是:他宣扬无差别地抵制其他宗教群体,不禁止攻击平民。他不主张攻击庙宇、教堂、清真寺这些宗教敬拜处所,而是鼓励攻击其他宗教群体的常规商业活动场所等基本公共设施,其目的是限制对方的正常生活和发展。他还鼓吹在一定时期内,种族的宗教纯洁性高于自由民主。

宗教激进派的政治目标到底是捍卫佛教还是缅族的地位,在很多情况下并不清楚。为了抗议《时代周刊》将维拉图定位为佛教极端主义者的报道,2013年6月30日维拉图上师和“969”运动的支持者在缅甸仰光街头发起一场抗议活动。他们游行的宣传条幅强调上师“不是极端主义者,而是种族、语言和宗教的保护者”。尽管如此,维拉图及其追随者所谓的“和平”未必是当前与其他宗教族群和平相处的状态,而是以保护之名实施暴力,是在宗教沙文主义思想下,希冀在一个地区取得独大的控制权力,制约其他宗教的发展和壮大。

(三)宗教权威者的影响辐射力

僧侣作为上座部佛教最直接的代表,往往又是道德权威。民众宗教认同心理的内涵往往也是由僧侣阶层塑造的。缅甸僧侣受到普通信众的尊重和供养,其活动范围从人们私人生活领域的婚丧嫁娶,到公共生活领域的国家大典,渗透到社会生活的多个层面。上座部佛教的社会和文化根基也为实现佛教精英的政治理想提供了保障。曾经在反抗殖民侵略的过程中受到民众爱戴的僧伽领袖——比如吴欧德马(Sayadwa U Ottama),事实上扮演着民族解放运动领袖的角色。

在外界看来,这里显然有一个矛盾:佛教群体作为宗教冲突的主导方,既承认佛教不具有攻击性,又认可佛教人士具有所谓保护和防御自身社群的权利乃至义务。这一暧昧的态度在缅甸僧伽中制造了分歧。有的僧侣曾向其他宗教团体施暴,虽然他们自己对暴力的立场也常常前后不一致。比如,维拉图就反对警察在制止宗教冲突过程中对僧侣和信众使用暴力。类似的反国家暴力的立场还曾出现在2007年9月僧侣反政府示威的“袈裟革命”(Saffron Revolution)。当时,僧侣们手持钵盂,勇敢地走在游行队伍前列。这些情绪化的形象博得了西方世界的同情、感动甚至认可。还有许多僧侣至今仍致力于要求政府释放在押的当年示威僧侣[33]。支持缅甸政治改革的僧侣同样不反对宗教暴力。他们认为,佛教本身赋予了僧侣们道德责任和义务来保卫信众脱离苦难的殖民统治和军政府统治。与此同时,他们并不支持维拉图式激进的宗教歧视性暴力。缅甸和斯里兰卡都面临着佛教与伊斯兰教冲突的困局。它们都认为《时代周刊》以佛教极端主义为题的报道损害了佛教形象,伤害宗教感情,可能引起紧张局势,所以在本国对该期杂志发布了禁售令。

缅甸佛教与政治结合能够加强政治体制的合法性,并在历史上数度获得成功,原因在于上座部佛教从意识形态和政治传统两方面都能够巩固政治体制[34]。缅甸上座部佛教的宗教性格是国家政治动荡、族裔纷争和军人执政这些因素共同塑造的结果[35]。缅甸大多数上座部佛教信徒仍然保留一生至少出家一次的传统。这就保证了佛教强大的信众基础。虽然如此,历届缅甸政府也没有刻意疏远宗教少数派[36]。不过客观地说,上座部佛教群体能给予政府的更多:能赋予具有宗教光环的政治支持,能提供民族凝聚来源,还能够协助摒弃独裁和军政。

(四)宗教沙文主义

当前缅甸宗教冲突的要害是佛教徒追求国家宗教单质化。由于上座部佛教的纵容,佛教徒攻击的对象逐渐集中于穆斯林群体。一种极端的观点认为,穆斯林生育意愿和生育数量上都高于佛教信徒,因此会在人口比例上消弱国家的佛教特色。佛教的支持者们相信,佛教女孩如果与穆斯林男孩结婚,会被要求改变宗教信仰,这有利于伊斯兰教发展,却减少了佛教信徒人口,所以必须严格反对,为此不惜限制跨宗教、跨族裔通婚,除非穆斯林丈夫愿意转而信仰佛教[37]。

目前看来,缅甸主流佛教组织并不支持这类明显针对穆斯林的动议,但是他们却有着深层次的忧患意识:缅甸佛教徒把伊斯兰教视为外来宗教和他者,认为穆斯林们在推进亚洲伊斯兰化,正在对佛教形成包围之势。佛教徒向宗教少数族裔穆斯林施暴,既受到社会和经济发展焦虑下危机意识的影响,又体现了发展和传播自己宗教的强烈愿望。这也是世界性反恐浪潮之后“伊斯兰恐惧症”(Islamophobia)的表征。

四缅甸宗教群体对立的治理困境

佛教长期以来被外界称颂为和平主义者,是自由、平和、宽容的象征。而且,从宗教传统上来看,佛教与族群冲突的关联性并不显著*历史上佛教与暴力相关联的表现形式可以是来自宗教内部的自残、自虐、自杀等个体行为,但本文所指涉的更接近佛教与其他宗教之间的紧张关系。这种宗教间的张力形式,比如一种宗教对其他宗教施加的歧视、压制、迫害等,有引发族际冲突的危险性。前者所指涉的佛教个体破坏性行为的政治学视角研究具体可参考Michael Jerryson, “Introduction”,in Michael Jerryson & Mark Juergensmeyer eds., Buddhist Warfare, New York: Oxford University Press, 2010, p.179.。然而,缅甸穆斯林群体在缅甸社会和政治生活中处于边缘和弱势地位。尤其是全球兴起反恐浪潮以来,缅甸上座部佛教群体也受到“伊斯兰恐惧症”的影响。缅甸今天的穆斯林族群甚至面临着基本生存安全的威胁。

宗教问题很容易溢出国界。在广阔的东南亚和南亚地区,佛教和伊斯兰教的冲突并不仅限于缅甸。泰国南部佛教徒与穆斯林冲突,双方都有死亡。在泰国,南方数省人口中穆斯林占多数。军队在平定穆斯林动乱的时候,不得不仰仗当地包括僧侣在内的佛教力量,或者将军营临时驻扎在寺庙内,或者直接武装僧兵作为防卫力量[38]。斯里兰卡也存在大量以佛教之名发起的冲突乃至武装对抗。斯里兰卡的暴乱常常不乏褐红袍的身影。这些僧侣将本国穆斯林和基督教群体视为敌人[39]。佛教民族主义组织“佛教力量”(Bodu Bala Sena,BBS)由斯里兰卡多数人口僧伽罗人(Sinhalese)组建而成,宣称以保护斯里兰卡民族性为己任。该组织以反对境内10%左右的穆斯林人口为目标,鼓吹穆斯林人口增长过快挤占了佛教徒的生存和发展空间,要求恢复斯里兰卡僧伽罗佛教传统,消除国内伊斯兰教的影响力。“佛教力量”还跨过国界,支持对缅甸罗兴伽穆斯林的压迫,认为这是佛教徒必要的自我保护。而缅甸的邻国政府都不希望缅甸的宗教问题外溢到本国本地区,影响本国的社会安定和宗教和睦。

(一)客居者和政治参与者的身份冲突

许多缅甸穆斯林几代人都出生于缅甸。他们自认为是缅甸人,拒绝客居的身份标签,同时强调自己也是反对军政府专政、争取缅甸民主化的参与者,是融入缅甸式生活的积极践行者。然而,2012年和2013年的宗教事件之后,曾经同村而居的佛教徒引用宗教极端言论来否认穆斯林的国民身份,抵制穆斯林商业。穆斯林们因此感到被缅甸佛教国民背叛了。冲突过后,不仅若开邦的穆斯林,缅甸其他地区的穆斯林也都在担心自己会成为下一轮暴力的受害者。若开邦则有将近14万穆斯林被迫寄居在远离城市的难民营,期望自己能免遭新的攻击,也希望有条件的话可以逃离到周边对穆斯林相对友好的国家去。

在若开邦的佛教族裔看来,罗兴伽人都是非法移民,是英国殖民者引入的“孟加拉人”[40]。2015年5月28日,面对国际媒体谴责缅甸政府对待罗兴伽穆斯林态度的报道,约30名僧侣率领300名左右的缅甸人在本国示威,声称“船民”事件中的罗兴伽人不是缅甸人。右翼佛教组织“缅甸种族佛教保护联合会”(Ma Ba Tha)的一名僧侣则谴责罗兴伽人不尊重佛教,所以不是缅甸人[41]。罗兴伽人在缅甸被认定为非法移民,没有投票权,多次被驱赶离开家园。

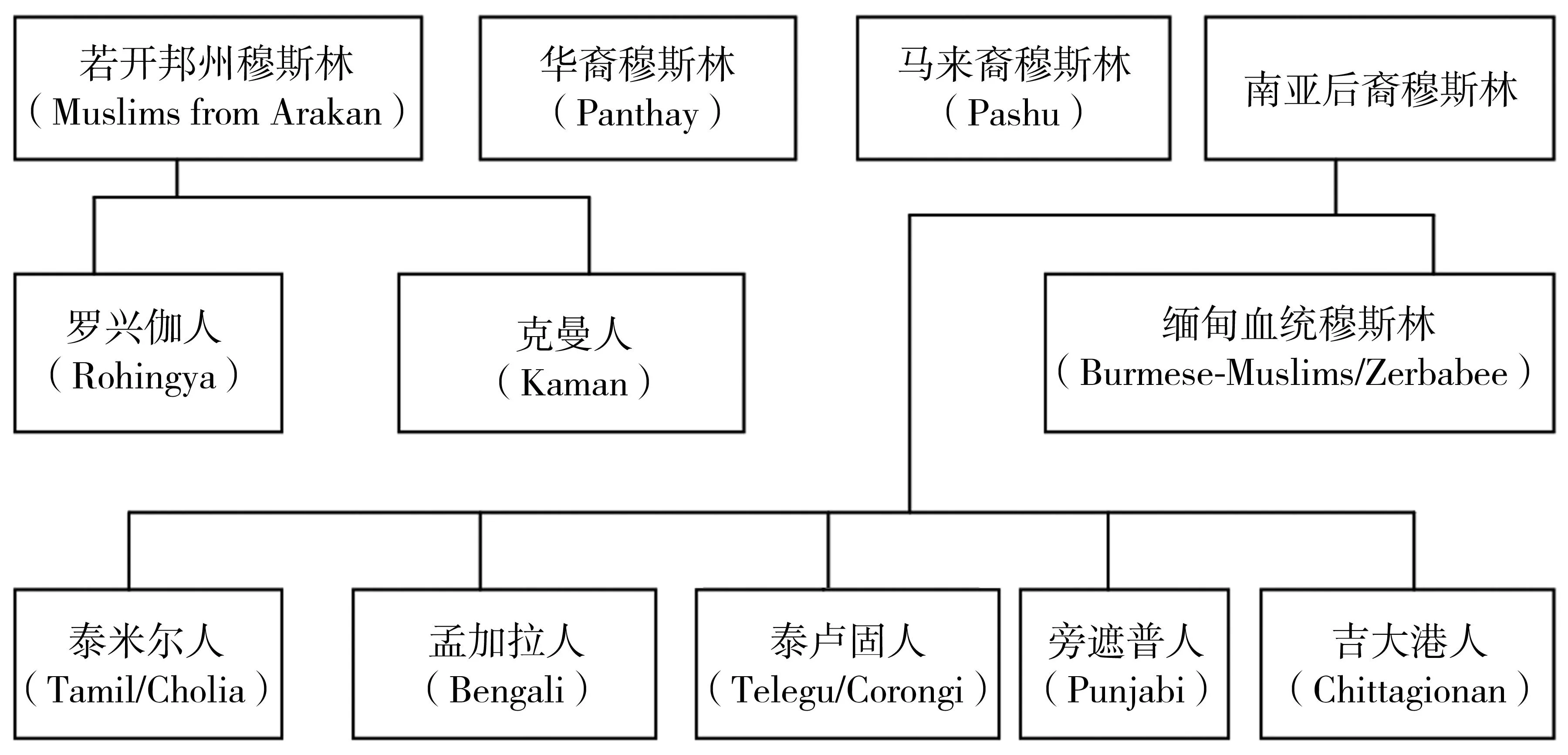

穆斯林人口在6000万缅甸总人口中所占的比例为5%左右(官方数据为4%)[42],主要的族裔包括印度裔穆斯林、罗兴伽人、华裔穆斯林、马来裔穆斯林、穆斯林女性与外国男性穆斯林通婚后的穆斯林后代等(见图1)。由于缅甸穆斯林使用的古兰经等宗教经典文本有别于主流伊斯兰教,原教旨主义和正统穆斯林不认为缅甸现今的穆斯林是真正的穆斯林,因而也不支持他们的利益诉求。

图1 缅甸的主要穆斯林族群

资料来源:Michale Berry Hooker,IslaminSouth-EastAsia, Leiden: E. J. Brill, 1983, pp.168-169.

缅甸地理位置靠近印度,国内的穆斯林最主要是印度移民及其后裔,主要属于逊尼派而不是激进的伊斯兰。缅甸穆斯林聚居地区集中在缅甸沿海的若开邦,而周围几乎都是佛教徒。伊斯兰教1430年传入缅甸,缅甸穆斯林人口在英国殖民统治缅甸期间迅速增长,一方面是由于该时期大量印度裔移民迁入缅甸,另一方面也是因为英国对缅甸佛教徒的歧视性管理政策所致[43]。因此,伊斯兰教的发展伴随着缅甸本土居民对入侵者痛恨、排外的殖民记忆。1938年缅甸人反穆斯林暴乱就正是这一仇恨情绪引发的。然而,仅仅将伊斯兰教视为缅甸外来宗教是有失公允的。包括缅甸在内广大的东南亚地区上座部佛教和婆罗门教也恰恰是公元初由印度移民在与该地区经商交流活动中慢慢传入,并由当地民众接受继承下来的。直到公元13世纪之后,东南亚地区的婆罗门教等才受到源自伊斯兰教商人和孟加拉国影响的阿拉伯伊斯兰教文化冲击而逐渐式微。

缅甸穆斯林群体长时间是世界反恐怖主义环境下被忽视的受害群体。当集体具有“伊斯兰恐惧症”的时候,穆斯林群体遭遇的反对甚至迫害变得似乎并不背离自由主义的政治理想和原则,善恶界限变得模糊。在“伊斯兰恐惧症”语态下,穆斯林等同于暴力的宗教偏见深入人心,持偏见者反而忘却自己也可能是施暴者。彼得·伯格(Peter Berger)在分析全球市民社会的组成时注意到伊斯兰教复兴主要发生在包括东南亚在内的传统穆斯林世界。但是,彼得·伯格也沿袭了西方新教思维,认为伊斯兰教天然具备攻击性[44]。缅甸是主张宗教自由的国家,宗教实践也是多元化的,但缅甸的宗教少数族裔穆斯林事实上遭受着社会敌视、制度化歧视、抢劫、纵火和直接的人身侵犯。

(二)有限的经济社会资本

缅甸穆斯林以经商为主要传统职业。一些激进者认为穆斯林的商业行为损害了佛教徒的经济利益。缅甸穆斯林用数字“786”标记穆斯林社区的商铺,代表和颂扬“以悲悯和仁慈的安拉之名”(bismillah ir-rahman ir-rahim),这也是南亚穆斯林的传统数字表达形式[45]。佛教极端主义者则把这些标注在穆斯林经营商铺门前的数字标识视作伊斯兰教将征服缅甸的信号。“969”佛教民族主义运动就是迎合这种社会情绪,用数字“969”取代“786”,安抚佛教徒们对“伊斯兰教扩张”的恐慌,凝聚起反伊斯兰的佛教力量。

缅甸基层警察中的穆斯林比重很低。宗教事件之后,地方政府完全无意提高警察中的穆斯林数量。在前文提及的两个宗教群体治安事件中,虽然也发生过针对佛教暴徒的逮捕行为,但被捕佛教徒最终都得到了宽容对待。缅甸穆斯林认为政府提供的治安条件恶劣,于是开始以伊斯兰教社区为单位,组织起居民武装联防队进行自卫和自救。自卫是否会演变为主动防御,这既给缅甸政府制造了治安难题,也加重了宗教族群双方的不安全感。

(三)重叠的宗教圣地

缅甸的宗教冲突也体现为争议性的重要宗教敬拜场所和宗教圣地归属问题上。缅甸穆斯林和佛教徒在这一问题上不乏龃龉。正如印度寺院之争一样,这类宗教寺院归属的争议总是会伤害到宗教情感,触及宗教利益。比如,罗兴伽穆斯林曾经宣称妙乌(Mrauk U)的上座部佛教寺院历史上原本是罗兴伽清真寺。穆斯林在进入缅甸的早期一度建起的被称为“圣人居所”(Buddermokan)的特殊清真寺,虽说是清真寺,却对穆斯林、佛教徒、印度教徒和中国人都表示欢迎[46]。简言之,在争议性的宗教处所的所有权问题上,缅甸穆斯林的立场相对温和,当然这种姿态在相当程度上是由穆斯林的弱势地位造成的。

(四)宗教亲缘群体的跨境支援

有缅甸穆斯林和宗教亲缘群体主张通过圣战来摆脱受害者的身份。圣战概念也被维拉图等激进佛教徒在传法的过程中引证,借以告诫追随者们警惕缅甸穆斯林发起针对缅族人和缅甸的圣战。在不少东南亚穆斯林眼中,无论在全球层面还是在所生活的国家内部,非穆斯林群体常常不公正地对待他们。2015年5月,罗兴伽难民涌入邻国的“船民”事件发生后,印度尼西亚的激进伊斯兰组织回教捍卫者阵线(FPI)就在缅甸大使馆外声援穆斯林弟兄缅甸罗兴伽人[47]。缅甸境内发生宗教事件之后,生活在邻国马来西亚的几名缅甸裔佛教徒旋即死于同样客居在马来西亚的缅甸裔穆斯林之手[48]。激进穆斯林艾布·巴卡尔·巴希尔(Abu Bakar Bashir)在马来西亚号召发起针对缅甸佛教徒的圣战[49]。罗兴伽人1982年成立的“罗兴伽团结组织”(Rohingya Solidarity Organization,RSO)、1987年成立的“若开邦罗兴伽伊斯兰阵线”(ArakanRohingya Islamic Front,ARIF)、1995年成立的“罗兴伽民族联盟”(Rohingya National Alliance,RNA)和1998年成立的“若开邦罗兴伽民族组织”(Arakan Rohingya National Organization,ARNO),都试图武力反抗宗教压迫。然而,上述组织近十年来都受到政府的严密控制和压制。“9·11”之后,曾有报道称大约100名罗兴伽人在阿富汗受训成为恐怖主义者,但是他们中大多数人并没能够再回到缅甸,而是滞留在了巴基斯坦[50]。

缅甸全境有400多个穆斯林组织,大多数没有合法登记[51]。根据人权观察的统计,其中众多的组织保留明显的族裔特质,而伊斯兰传统作为其文化内核的一部分一直保留下来,并且在清真寺建筑风格、伊斯兰学校教育模式等多方面得以体现[52]。相比而言,获得官方认可的“伊斯兰宗教事务委员会”(Islamic Religious Affairs Council)、“缅甸穆斯林组织”(Myanmar Muslim Organization)等缅甸伊斯兰组织则具备了更为现代和长远的发展观念:他们并不希望缅甸伊斯兰教掺杂过多的南亚因素;相反,他们希望重视缅甸本土文化内涵,比如仅用缅甸语讲经布道或者发行缅甸语的伊斯兰教出版物。他们的目的是更深地融入缅甸社会,避免因为宗教差异而成为仇视的目标。虽然缅甸穆斯林做出了这样的努力,但他们总体上还是游离于整个缅甸社会之外,并且无论是国际观察人士还是国内的穆斯林群体都对族群融合的未来并不乐观。

(五)引发外交难题的宗教难民

宗教事件集中爆发后,数量众多的缅甸穆斯林逃离了缅甸,在马来西亚和新加坡等周边国家寻求庇护,成为难民。难民会为东道国制造外交困境。这些人的去向带来双边政治交往的难题,需要通过谈判和签订双边协议来解决。20世纪70年代末,缅甸的穆斯林难民大量逃往孟加拉国,造成孟加拉国政府不堪重负,引发两国政治矛盾。受困的缅甸穆斯林受哪些外国援助也成为现实的国际政治问题。70年代石油输出国组织曾经表达过对缅甸穆斯林兄弟的关心,当前的缅甸佛教徒非常担忧中东的经济援助会流入缅甸用于建造新的清真寺。朝觐问题同样属于跨国关系议题。在缅甸,政府对资助本国穆斯林赴麦加朝觐并不热衷[53]。当然这也跟缅甸特殊的政治局面有关,例如缅甸国内并没有设立沙特阿拉伯大使馆等等。宗教的跨国属性会因为境外宗教事件而引发国内宗教冲突。2001年巴米扬大佛被塔利班摧毁事件激发了缅甸实兑、卑谬(Pyay)、东吁(Taungoo)、勃固(Bago)等多个城市佛教徒与穆斯林之间发生暴乱[54]。

缅甸穆斯林的处境让其他非上座部佛教少数族裔,包括无宗教信仰者产生了深深的生存忧虑。缅甸基督教钦族人认为穆斯林与佛教徒之间的宗教裂痕只会加剧他们这个更为少数的族裔在整个缅甸的生存困境。外国传教士将基督教传入缅甸,尤其是福音派和浸信会被缅甸钦族广为接受。钦族将福音传道在缅甸受到严格限制等境遇对外解释为宗教迫害,借此争取西方宗教组织的经济支援,甚至争取政治独立所需的政治支援。钦族人也借此移民欧美国家[55]。缅甸宗教冲突下少数宗教族裔的困境也表明,除非缅甸真正实现政治与宗教彻底分离,否则联邦很可能走向分裂[56]。贸然自治只会造成积重难返的冲突。泰国南部的经验就证明了自治从来不是解决宗教冲突的方法[57],它只会把宗教矛盾激化为分裂主义,加大政治治理难度。

缅甸整体的政治制度都以佛教优先。佛教偏好造成了系统化的宗教偏见,助长了极端的佛教群体公开反对与穆斯林共存的局面。泰国也受到上座部佛教的深远影响,但泰国南部的佛教与伊斯兰教冲突没有进一步蔓延到泰国全境。这在很大程度上得益于泰国相对成熟、良性运转的政治制度。国王和政府共同约束着佛教群体,使之不至于脱离有效的政治约束[58]。缅甸的情况则不同。吴努(U Nu)政府1947年颁布的《缅甸联邦宪法》、1950年颁布的《佛教组织法》、《巴利语大学与达摩师法》、《巴利语教育局法》,以法律的形式保证了缅甸佛教的优势地位。独立的缅甸联邦宪法也强调了佛教特殊和重要的政治地位。历届政府多次举办复兴佛教的大型活动,表达“弘扬佛法”的愿望[59]。近一个世纪以来,缅甸政局经历了多次重大震荡,主要原因在于:一方面,民众对各方面不公心存积怨;另一方面,政府并没有试图摆脱民众的单一宗教热忱,反而把仇恨指向宗教少数族裔。为避免冲突激化宗教矛盾,缅甸地方政府几乎不提供新建清真寺的土地,在仰光墓地迁移至郊外的时候并不顾及穆斯林宗教丧葬习俗,同时拒绝给予一些穷困穆斯林缅甸国民身份。

2011年3月30日吴登盛(Thein Sein)宣誓就职以来,新政府施行了一系列政治改革,其中包括放松新闻控制,取消新闻审查,向国内外开放媒体等一系列举措[60]。但是,如果政治自由过度,很可能会把在严苛政治体制下积累的宗教怨恨释放出来,使宗教对立凸显为社会主要矛盾。反对党领袖昂山素季(Aung San Suu Kyi)在有效应对本国宗教冲突上没有建树。随着昂山素季的身份从政治偶像转变为参与选举的主流政治家,她对宗教冲突事件的表态更加平稳,不偏重任何一边。昂山素季领导的全国民主联盟在2015年6月1日的一份声明中仅仅提到“要解决若开邦的种族冲突”,却完全没有提及穆斯林少数族裔罗兴伽人[61]。此外,昂山素季本人是虔诚的佛教信徒,她曾经明确主张以佛教精神建立缅甸新政府。她认为:“统治者要给人民提供和平与安全的保护,他就必须遵从佛陀的教诲。这些教诲的中心是真、善与仁爱。缅甸人民在为民主而进行的斗争中所追求的就是一个具有这样品质的政府。”[62]民主的一个悖论在于,在政治自由空气释放的同时,此前受到压制的宗教冲突反而有了合法的传播渠道。

2015年缅甸大选后,日渐西化的缅甸政府在塑造和平温和的政府形象的同时,不应该忽视保卫国民基本安全的努力,否则即使解决了旧的民间武装问题,还会产生新的宗教群体张力问题。宗教张力问题和之前的武装势力相比更为错综复杂:其一,宗教群体的组织性没有其他反政府武装那么强,因而政府无法仅仅通过跟单一组织和谈来解决宗教敌意问题。其二,宗教仇视一旦根植于民众心理,就会伴随宗教的发展而持续存在。政府可以采取强制政治手段,人为压制,但无法根治人心的恐惧,至少在短期内做不到。

结论

本文研究表明,缅甸的确存在文明冲突。冲突是由多个原因引起的,包括上座部佛教的原始教义、当代缅甸宗教政治规范以及佛教领袖的偏好等。具体而言,本文发现,族裔如因宗教不同而产生不信任,带来谣言,伤害和平信心,则不利于国家的和平与发展。毕竟激起对抗的言论和暴力本身都不是解决问题的合理手段,它们只会招致反抗和下一轮报复。2013年7月,维拉图上师在曼德勒讲经时受到炸弹袭击,周围五人轻微受伤。维拉图将这次事件视为穆斯林极端主义者的报复行为[63]。宗教不应是国际关系中的不安定因素,而应该体现出更多的社会关怀[64]。宗教在理论和实践上都应该是向善的。无论是宗教精英还是普通信徒都有必要尊重和接受宗教多元化的现状和未来,而不是将他者贴上“外来宗教”的标签固执地加以排斥。

随着缅甸政治气氛的缓和,西方对缅甸的长期制裁大多已经取消。尽管如此,缅甸近年出现的宗教冲突还没有引起西方尤其是美国官方的直接干预。西方国家的这种选择性忽视与佛教在美国成功塑造的成熟、平和形象有关。另一方面,西方国家对于缅甸上座部佛教主导下的宗教冲突也缺乏了解。但是,西方国家的认识逐渐在变化。西方社会已经开始反思是否对宗教冲突持有双重标准,即对穆斯林极端主义者抱有高度警惕和敌视,而对佛教极端主义者却极为宽容甚至无视。缅甸上座部佛教主导的宗教紧张状态如果一直得不到缓解,长期看来会对佛教的形象及其在世界范围内的传播造成负面影响。

吴登盛为维拉图辩护,认为《时代周刊》的报道破坏了缅甸政府在缅甸宗教族群间重建信任的努力,也忽视了缅甸僧伽对和平做出的积极贡献[65]。维持宗教间张力的支持者也在外部环境的压力下调整公开应对策略。维拉图本人在《时代周刊》的文章发表之后接受了新的采访,拒绝承认自己是激进佛教徒,转而强调他传道的主旨是捍卫和平。在某种程度上,缅甸执政当局希望能够继续团结包括维拉图在内的缅甸宗教领袖,聚合国内反对党,与媒体建立起共识,共同努力,避免继续出现宗教冲突事件。

解决缅甸宗教冲突问题也关系到中国外交和国家安全。公元7世纪上座部佛教由缅甸统治下的清迈传入中国云南西双版纳的傣族。缅甸与中国尤其是与云南傣族关系密切[66]。若开邦和密铁拉骚乱后,我国也接收了一定数量的缅甸穆斯林难民。佛教承载了民间仁义教化的国际交往愿景。抗日战争期间,中国曾经组织僧人救护队直接到东南亚参战[67]。宗教是中国对外文化交流的载体和纽带[68]。一个和平稳定的周边佛教环境显然更有利于我国佛教界与周边国家佛教界的公共外交。随着缅甸国内政治稳定和国际地位的正常化,其国内的宗教群体间紧张局势既有可能引发更多的国际关注,也可能藉此获得更透明、更有效的国际干预和调解。

【注释】

[1] Samuel Huntington, “The Clash of Civilizations?”ForeignAffairs, Vol.72, No.3, 1993, pp.22-49;Samuel Huntington,TheClashofCivilizationsandtheRemakingofWorldOrder,New York: Simon and Schuster, 1996.

[2] 王缉思:《“文明冲突”论战述评》,《太平洋学报》1995年第1期。

[3] 李格琴:《国际政治中的“文明冲突”范式新解:重读亨延顿的〈文明的冲突?〉》,《世界民族》2008年第1期。

[4] 可参考以下文献:Giacomo Chiozza, “Is There a Clash of Civilizations? Evidence from Patterns of International Conflict Involvement, 1946-1997”,JournalofPeaceResearch, Vol.39, No.6, 2002; Jonathan Cox, “Ethnic Minorities and the Clash of Civilizations: A Quantitative Analysis of Huntington’s Thesis”,BritishJournalofPoliticalScience, Vol.32, No.3, 2002; Errol Henderson, “Mistaken Identity: Testing the Clash of Civilizations Thesis in Light of Democratic Peace Claims”,BritishJournalofPoliticalScience, Vol.34, No.3, 2004; Errol Henderson & Richard Tucker, “Clear and Present Strangers: The Clash of Civilizations and International Conflict”,InternationalStudiesQuarterly, Vol.45, No.2, 2001,等等。但是值得一提的是,有学者发现文明冲突对于跨国恐怖袭击的增加产生了显著的影响,参见Eric Neumayer & Thomas Pluemmper, “International Terrorism and the Clash of Civilizations”,JournalofPeaceResearch, Vol.39, No.4, 2009。

[5] Bruce Russett, John Oneal & Michaelene Cox, “Clash of Civilizations, or Realism and Liberalism Déjà vu? Some Evidence”,JournalofPeaceResearch, Vol.37, No.5, 2000.

[6] Jonathan Fox, “Two Civilizations and Ethnic Conflict: Islam and the West”,JournalofPeaceResearch, Vol.38, No.4, 2001.

[7] Indra Narain Singh,BuddhisminSouth-EastAsianCountriesVol.2, Delhi: Prashant Publishing House, 2009, pp.59-60.

[8] 其他六个国家分别是:柬埔寨、泰国、斯里兰卡、不丹、老挝和蒙古。参见Pew Forum, “The Global Religious Landscape: Buddhist”,PewForum, December 18, 2012, http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-buddhist/

[9] 杨曾文:《当代佛教》,东方出版社,1993年,第113页。

[10][66] 净海:《南传佛教史》,宗教文化出版社,2002年,第185页,第187页。

[11][40][61] “Apartheid on the Andaman Sea”,TheEconomist, July 13, 2015, p.16,p.18,p.18.

[12] “The Most Persecuted People on Earth”,TheEconomist, July 13, 2015, p.37.

[13] Maitrii Aung-Thwin, “Remembering Kings: Archives, Resistance and Memory in Colonial and Post-colonial Burma”, in Roxana Waterson & Kwok Kian-Woon eds.,ContestationsofMemoryinSoutheastAsia, Singapore: NUS Press, 2012, p.59.

[14][18] Donald Eugene Smith,ReligionandPoliticsinBurma, Princeton: Princeton University Press, 1965, pp.31-34.

[15] 李晨阳:《改革开放以来中国学者的缅甸研究述评》,《东南亚研究》2006年第4期。

[16] Pew Research Center, “Social Hostilities Index”, Pew Forum, August 9, 2011, http://www.pewforum.org/2011/08/09/rising-restrictions-on-religion-shi/

[17][32] Hannah Beech, “The Face of Buddhist Terror”,Time, July 1, 2013, p.1.

[19] Karen Brodkin,MakingDemocracyMatter:IdentityandActivisminLosAngeles, New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 2007, pp.18-23.

[20] Thomas Fuller, “Myanmar’s Muslim Minority Confronts Fear and Mistrust”,TheNewYorkTimes, July 2, 2013.

[21] 宋立道:《传统与现代:变化中的南传佛教世界》,中国社会科学出版社,2002年,第412页。

[22] Hannah Beech, “The Face of Buddhist Terror”,Time, July 1, 2013, p.1.

[23][30][59] 黄夏年:《现代缅甸佛教复兴与佛教民族主义》,《东南亚研究》1992年第6期。

[24] Martin T. Adam & Wayne Codling, “Buddhist Perspectives on terrorism”, in Bryan Rennie and Philip L. Tite eds.,Religion,Terror&Violence:ReligiousStudiesPerspectives, New York: Routledge, 2008, pp.177-178.

[25][26][28] Michael Jerryson, “Buddhist Tradiotions and Violence”, in Mark Juergensmeyer, Margo Kitts & Michael Jerryson eds.,TheOxfordHandbookofReligionandViolence, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp.44-45.

[27] Paul Demiéville, “Buddhism and War”, in Michael Jerryson & Mark Juergensmeyer eds.,BuddhistWarfare,New York: Oxford University Press, 2010, p.17.

[29] 黄夏年:《佛教伦理的现代意义——全球伦理视域下的考察》,《北京行政学院学报》2003年第6期。

[31] BénédicteBrac de la Perriére, “Being a Spirit Medium in Contemporary Burma”, in Kirsten W. Endres & Andrea Lauser eds.,EngagingtheSpiritWorld:PopularBeliefsandPracticesinModernSoutheastAsia, Oxford: Berghahn Books, 2011, p.5.

[33] “Buddhism v Islam in Asia: Fears of a new religious strife”,TheEconomist, July 27th, 2013, pp.35-36.

[34] John P.Ferguson, “The Quest for Legitimation by Burmese Monks and Kings: The Case of the Shwegyin Sect (19th-20th Centuries)”, in Bardwell L. Smith ed.,ReligionandLegitimationofPowerinThailand,Laos,andBurma,Chambersburg, PA: Anima Books, 1978, p.66.

[35] Alex M. Mutebi, “‘Muddling Through’ Past Legacies Myanmar’s Civil Bureaucracy & the Need for Reform”, in Kyaw Yin Hlaing, Robert H. Taylor & Tin Maung Maung Than eds.,Myanmar:BeyondPoliticstoSocietalImperatives, Singapore: ISEAS, 2005, pp.150-153.

[36] Donald Eugene Smith,ReligionandPoliticsinBurma,Princeton: Princeton University Press, 1965, p.312.

[37] Thomas Fuller, “Myanmar’s Muslim Minority Confronts Fear and Mistrust”,TheNewYorkTimes, July 2, 2013.

[38] Marte Nilsen, “Military Temples and Saffron-Robed Soldiers: Legitimacy and the Securing of Buddhism in Southern Thailand”, in Vladimir Tikhonov & TorkelBrekke eds.,BuddhismandViolence:MilitarismandBuddhisminModernAsia, New York: Routledge, 2013, pp.40-42.

[39] Mark Juergensmeyer,TerrorintheMindofGod, Berkeley: University of California Press,2000, pp.113-114.

[41] John Roberts, “Rohingya Refugees Abused and Killed in Camps in Malaysia/Thailand”, World Socialist Web Site,May 29, 2015, http://www.wsws.org/en/articles/2015/05/29/refu-m29.html

[42] Greg Fealy & Virginia Hooker,VoicesofIslaminSoutheastAsia:AContemporarySourcebook, Singapore: ISEAS Publications, 2006, p.25.

[43] 《经济学人》杂志评论缅甸近期的宗教冲突应归咎于英国殖民政策安排设计之初就希望维持如今这样的族群对立冲突状态。见“Buddhism v Islam in Asia: Fears of a new religious strife”,TheEconomist, July 27th, 2013, pp.35-36.

[44] Peter Berger, “Religion and Global Civil Society, II”, in Mark Juergensmeyer ed.,ReligioninGlobalCivilSociety,Oxford: Oxford University Press, 2005, p.18.

[45] Alex Bookbinder, “969: The Strange Numerological Basis for Burma’s Religious Violence”,TheAtlantic, April 9, 2013, http://www.theatlantic.com/international/archive/2013

/04/969-the-strange-numerological-basis-for-burmas-religious-violence/274816/

[46] Godfrey Eric Harvey,HistoryofBurma, London: Cass, 1967, p.137.

[47] 《联合早报》仰光综合电:《称“船民不是缅甸人”缅数百人抗议国际谴责》,《联合早报》2015年5月28日,http://www.zaobao.com/sea/custom/story20150528

-484955,2015年8月9日。

[48] International Crisis Group, “The Dark Side of Transition: Violence Against Muslims in Myanmar (Asia Report N° 251)”,InternationalCrisisGroup, Oct.1, 2013, http://www. crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/myanmar/251-the-dark-side-of-transition-violence-against-muslims-in-myanmar.aspx

[49] Michael Bachelard, “Bali Terror Leader Calls for Jihad against Myanmar”,TheSydneyMorningHerald, May 3, 2013.

[50] B. Lintner, “Bangladesh: Breeding Ground for Muslim Terror”,AsiaTimes, Sep.21, 2002.

[51] 许利平等著《当代东南亚伊斯兰发展与挑战》,时事出版社,2008年,第85-86页,第120页。

[52] Human Right Watch, “All You Can Do is Pray: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State”, April 22, 2013, p.11, http://www.hrw.org/reports/2013/04/22/all-you-can-do-pray-0

[53] Eric Tagliacozzo,TheLongestJourney:SoutheastAsiansandThePilgrimagetoMecca, Oxford: Oxford University Press, 2013, pp.234-235.

[54] Human Right Watch, “Crackdown on Burmese Muslims”, July 2002, pp.4-7, http://www.hrw.org/legacy/backgrounder/asia/burma-bck.htm

[55] Lian H. Sakhong,InSearchofChinIdentity:AStudyinReligion,PoliticsandEthnicIdentityinBurma,Copenhagen: NIAS Press, 2003, p.106.

[56] 宋立道:《神圣与世俗——南传佛教国家的宗教与政治》,宗教文化出版社,2000年,第198页。

[57] Chaiwat Satha-Anand, “When Autonomy is not an option? Governing Violence in Southern Thailand”, in Rajat Ganguly ed.,AutonomyandEthnicConflictinSouthandSouth-EastAsia, London: Routledge, 2012, p.153.

[58] Michael Jerryson, “Militarizing Buddhism: Violence in Southern Thailand”, in Michael Jerryson & Mark Juergensmeyer eds.,BuddhistWarfare, New York: Oxford University Press, 2010, p.179.

[60] 李晨阳:《2010年以来的缅甸政治转型评析》,李晨阳主编《缅甸国情报告(2011—2012)》,社会科学文献出版社,2013年,第69页。

[62] 魏德东:《佛光中的昂山素季》,《中国民族报》2010年11月16日第6版。

[63] Martin Petty, “Radical Myanmar Buddhist Monk Unhurt in Bomb Blast”, Reuters, Jul.22, 2013, http://www. reuters.com/article/2013/07/22/us-myanmar-explosion-idUSBRE96L05D20130722

[64] Timothy D. Sisk, “Introduction: Religious Leaders, Conflict, and Peacemaking”, in Timothy D. Sisk ed.,BetweenTerrorandTolerance:ReligiousLeaders,Conflicts,andPeacemaking, Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2011, p.1.

[65] BBC News Asia, “Burmese Leader Defends ‘Anti-Muslim’ Monk Ashin Wirathu”, BBC, June 24, 2013, http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-23027492

[67] 黄夏年:《发挥佛教的民间外交功能》,《法音》2012年第7期。

[68] 徐以骅:《对话宗教与中国对外战略及公共外交》,《世界宗教文化》2012年第4期。

【责任编辑:吴宏娟】

Governance Dilemma of Ethno-Religious Conflict in Post-Colonial Myanmar

Zhang Yuan

(Political Science Institute, East China University of Political Science and Law, Shanghai 201620, China)

Keywords:Clash of Civilization Theory;Myanmar (Burma); Ethnic and Religious Tension; Ethno-Religious Nationalism; Governance Dilemma

[中图分类号]D733.763

[文献标识码]A

[文章编号]1008-6099(2016)01-0011-12

[基金项目]上海市哲学社会科学规划一般课题“极端主义对国际政治安全认知的重塑”(2015BGJ001);华东政法大学政治学研究院“华与罗世界文明与比较政治研究项目”。

[作者简介]章远,华东政法大学政治学研究院副研究员。

[收稿日期]2015-10-16