浅议海外华文媒体的侨务公共外交参与:基于《英中时报》的个案考察

文 峰

(暨南大学华侨华人研究院 广州 510630)

浅议海外华文媒体的侨务公共外交参与:基于《英中时报》的个案考察

文峰

(暨南大学华侨华人研究院广州 510630)

[关键词]海外华文媒体;侨务公共外交;局限性;《英中时报》

[摘要]中国政府对侨务公共外交的重视将给海外华文媒体带来新的生机。但本文对《英中时报》的个案研究表明,海外华文媒体在承担公共外交这一历史重任上虽具一定独特优势,却也在经营战略、受众需求、采编倾向、双边关系等方面存在诸多掣肘。侨务公共外交需要在关注中国新移民发展、加强与华侨华人互动、借助新华文媒体作用、提升媒体参与动力等方面继续努力。

Abstract:The Chinese government’s emphasis on the public diplomacy in Overseas Chinese affairs will bring new development to Overseas Chinese media. The case study on UK-Chinese Times shows that the Overseas Chinese media meets some hindrance in management strategy, the audience demand, editorial orientation, bilateral relations, though it has some unique advantages on undertaking the historical responsibility for public diplomacy. There exist continuous efforts of public diplomacy Overseas Chinese in affairs to pay more attention on the development of new Chinese immigrants, strengthen interaction with Overseas Chinese, take advantage of the new Overseas Chinese media’s power, improve their participation motivation, etc.

一侨务公共外交背景下华文媒体角色的凸显与反思

进入新世纪以来,在信息化、民主化、英特网和全球性市场体系环境下,公众的力量比以往任何时候都要强大。公众通过选举、游行示威以及非政府组织等方式,极大地影响了政府的对外政策[1]。随之而来的是以外国公众为对象的公共外交愈益为各国政府所重视,并被作为传统外交的补充。一个国家如果不能有效开展公共外交,将无法维护其国际利益,也不被视为一个全球领导者[2]。中国经过30多年的改革发展,综合国力显著增强,但在海外的国际影响力未能相应提升。据2007年盖洛普民调显示,只有24%的国际受访民众支持中国国际影响力提升;在问到中国的发展是否将成为威胁时,竟然有30%的人态度是肯定的[3]。另据英国BBC广播公司2005年和2011年两次民调显示,对中国经济增长持负面看法的比例有所上升,其中法国由31%上升至53%,加拿大由37%上升至55%,德国由44%上升至55%[4]。

在约瑟夫·奈提到的软实力三大支柱——政治制度、对外政策和文化吸引力中,中国发展并不平衡[5]。政治制度和对外政策方面的影响力长期受到西方政治舆论的歪曲打压,对外宣传面临巨大的负面冲击。汉斯·摩根索曾写道:对一个政府来说,把本国舆论发动起来支持它的对外政策是不够的,它还必须取得其他国家的舆论对其内外政策的支持[6]。近年来,国家进一步认识到6000余万海外侨胞在公共外交中的独特作用。国务院在《国家侨务工作发展纲要(2011—2015)》中,把拓展侨务公共外交列为中国侨务工作的重要任务之一,并特别提到要重视海外华文传媒的作用[7]。

很快,基于公共外交的侨务公共外交大讨论也迅速兴起。“公共外交”概念由塔夫兹大学(Tufts University)弗莱彻法律外交学院院长埃德蒙·格里恩(Edmund Gullion)于1965年首次使用,其基本含义是指一国政府与外国民众之间的交往活动,即政府为了实现其战略目标,自己实行或组织、依靠、动员民间力量,与国外公众进行交流、对话和沟通,使外国公众了解自己的情况和政策,接受和支持双边关系,改善本国的形象。其本质上是一种政治公关战略,致力于塑造良好的国家形象,维护国家安全[8],已经成为提升国家软实力的主要途径。“侨务公共外交”由中国国务院侨务办公室在 2011 年全国侨务工作会议上提出,被认为是“侨务工作”和“公共外交”的有机连接。此后,国内学者见仁见智,从侨务公共外交的主体、客体、目标、方式、概念、特点等多方面对其展开深入阐述。侨务公共外交是通过侨务渠道开展的公共外交。华侨华人既是侨务公共外交的受体,又是主体。侨务公共外交在影响华侨华人的同时,又通过华侨华人的媒介作用,向外国政府和民众传达和介绍中国基本国情、价值观念、发展道路、内外政策等信息,以消除误解,增进了解,促进合作,从而维护和实现国家的根本利益[9]。侨务公共外交的主体不仅包括政府及相关部门,还应包括相关的社团组织、海外华侨华人和归侨侨眷等;侨务公共外交的客体既指海外华侨华人,也包括外国民众;侨务公共外交的目标主要是面向海外树立中国良好形象,增进相互认知,以更好地维护国家利益;侨务公共外交的方式则不仅有媒体传播、沟通交流、集团游说等公共外交传统路径,也包括华媒宣传、华文教育、社团建设、文化交流等具有侨务工作特色的方式[10]。

从侨务公共外交的内涵及特点来看,海外华文传媒植根、成长于海外华人社会,是拓展侨务公共外交可以借助的重要渠道和平台,其受众主要是海外华侨华人和部分懂中文的外国民众。检验华文传媒能否发挥好侨务公共外交作用,主要看其能否向海外侨胞及外国民众有效传达和介绍中国基本国情、价值观念、发展道路、内外政策等信息,说好中国故事,客观报道中国经济社会发展及其对世界的贡献,表述中国的正当诉求等,以达到维护和实现中国国家根本利益的目标。

海外华文媒体的发展与海外华人社会、祖籍国、居住国等发展都存在紧密联系。在中华民族实现伟大复兴的新的历史时期,它将被赋予新的使命。但作为一个独立生存、自我发展的族群内部交流媒介,它受到太多利益桎梏的制约。海外华文媒体究竟能在侨务公共外交中发挥多大作用,值得探讨。鉴于此,本文试以《英中时报》案例研究为基础,对海外华文媒体在侨务公共外交中的角色、存在的问题及可能的发展趋势作简要探析。

二公共外交实践:对《英中时报》样本的描述与分析

英国华侨华人数量居欧洲国家之首,有60余万[11]。近年来英国华侨华人社会发生较大变化,新移民快速增加,整体素质大幅提升,社会影响力不断扩大。《英中时报》由中国大陆留英博士于2003年创办,是目前全英发行量最大、最具影响力的中文周报,发行量超过4万份,覆盖超过100个城市,每期逾100页,设置了新闻、观察、《文汇报》英国版、分类资讯、广告、体育、财智、置业、教育、法律、乐活、文娱等板块,主要报道、解读全英华人关注的政治、经济、社会、文化、教育、法律等领域最新及热门事件、政策、现象和议题,为广大在英华人读者提供丰富的信息、观点和故事,在华人界颇具知名度。2009年,《英中时报》获得国际标准连续出版物号(ISSN),成为英国中文媒体中最先获得ISSN号者,也成为首家为大英图书馆收藏的中文周报[12]。因此,选取英国华文媒体《英中时报》做个案分析,具有一定的代表性。

(一)研究对象与分析指标

本文选取 《英中时报》A版中的头版标题新闻和语录观察版内容作为研究对象加以分析。报纸的头版标题新闻最为重要,也最能体现报纸自身的报道倾向和对侨务公共外交的贡献价值,语录观察则基本反映报纸的倾向和立场。本文收集《英中时报》电子版第365期至584期共220期,时间跨度为2011年4月8日到2015年7月5日。由于数量太多,本文采取固定抽样和连续日期随机抽样相结合的方式提取样本,再根据相关参数加以筛选。首先,按照近年来比较需要开展公共外交的“重要事件”,分别提取2012年5月“达赖访英”的前后各1期,关于中国“一带一路”战略的2014年9月、10月、11月的后2期,以及英国2015年5月“议会大选”前后各2期。“达赖访英”涉及中英双方对西藏问题的认识,“一带一路”涉及中国最新发展战略,“议会大选”涉及华侨华人对政府的影响力。它们都与侨务公共外交的内容、目标或方式等有关。其次,按照连续日期随机抽样的方法提取自2013年1月以来的每月第1期,如果已经选入固定抽取样本,则不再重选。由于2013年之前的电子文本只能打开头版头条,故将所有月份全部纳入。以此计算,共计选取报纸123期,提取的样本包括标题新闻240篇,其中123篇是头版头条焦点新闻;“看图说事”(Picture)78篇;“七日谈”(Seven Days)273篇;“语众不同”(Voice)160篇,共计751篇。样本分析的指标包括:内容比重、报道频率、信息来源、报道倾向等。

(二)样本指标描述

1.内容比重

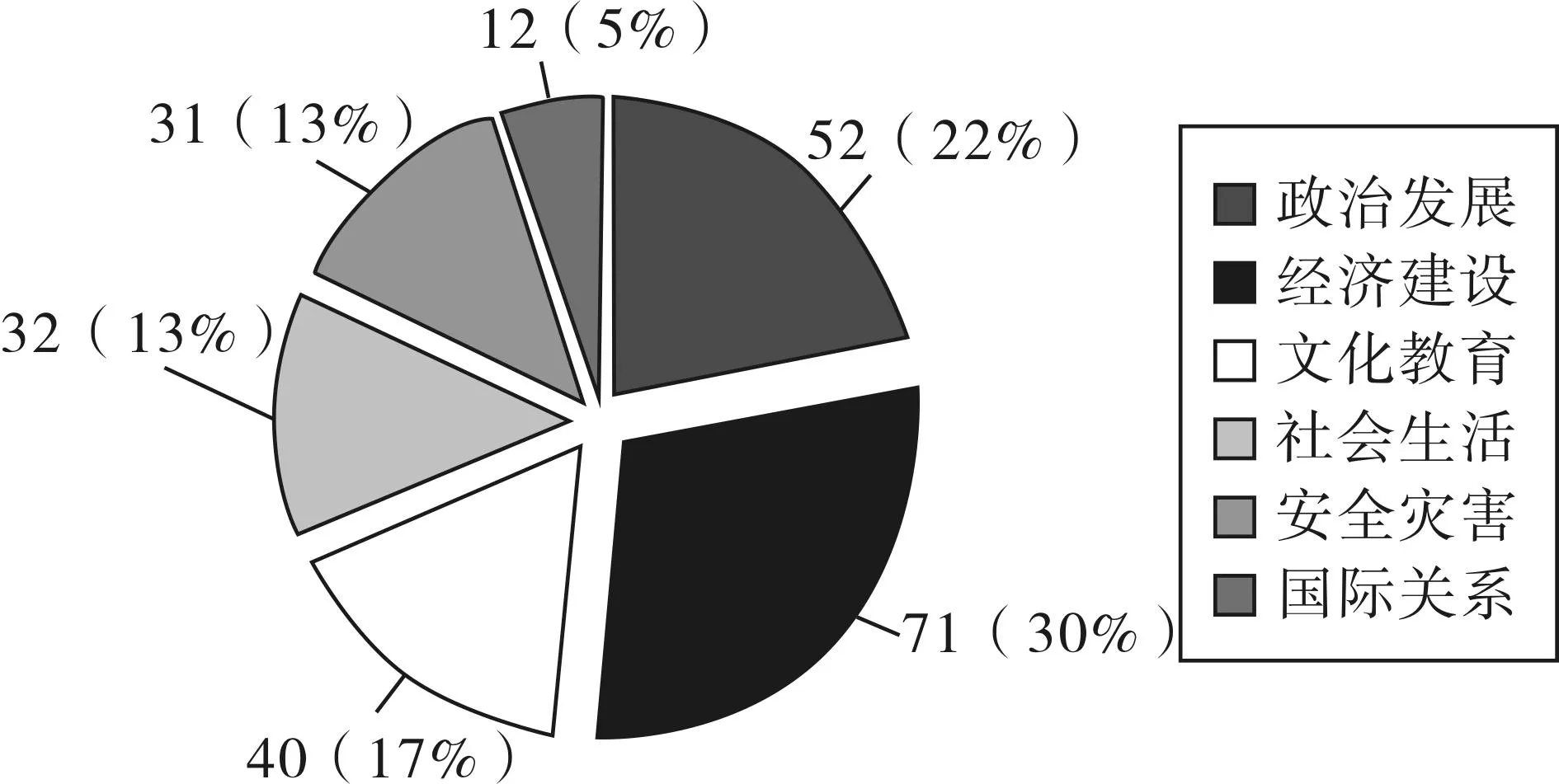

本文将内容分为政治发展、经济建设、外交关系、社会生活、文化教育、安全灾害、军事科技等 7 项指标。在对所筛选的240条标题新闻报道进行分类后发现,关于政治发展(议会大选、移民政策、欧盟改革、中国反腐等)、经济建设(中国投资、华商经济、个税改革、华埠变化等)以及文化教育(教育改革、留学生动态、中国文化)3个指标的报道所占比例较大,分别为71条,占比30%;52条,占比22%;40条,占比17%。其次为社会生活(垃圾回收、王室生活、华人义工等)、安全灾害(华人安全、食品安全、中国游客安全等)及国际关系(双边互访、中英合作等),分别为32条,占比13%;32条,占比13%;12条,占比5%。军事科技则没有报道。而其中直接涉及中国、华侨华人和中国留学生的达164条,占新闻样本的近70%。

图1 内容比重图

2.报道频率

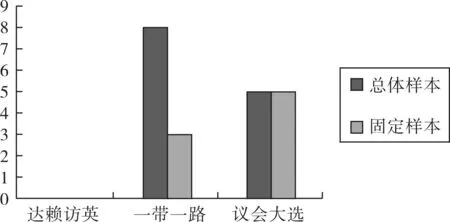

主要是指固定抽样的文本对所选关键事件报道的频率。文章通过比较“达赖访英”“一带一路”“英国议会大选”三个指标参数的固定样本与其他样本发现,没有关于“达赖访英”的报道;关于“一带一路”主题的中英合作、人文交流等报道有8篇,其中固定抽取的样本中有3篇,分别为《BBC谈艺术中国》(2014年11月第555期)、《中国对英投资将超千亿》(2014年10月第552期)、《中英财金对话》(2014年9月第548期);涉及“英国议会大选”及华人参政的报道有5篇,全部为固定抽取的样本。

图2 报道频率图

3.信息来源

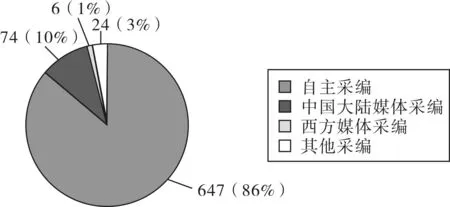

《英中时报》稿件来源可分为四大类:自主采编、中国大陆媒体采编、西方媒体采编、其他采编。从稿件类别来看,240篇标题新闻中自主采编214篇,西方媒体采编6篇,其他采编20篇;78篇“看图说事”有74篇来自中国大陆媒体,4条来自其他采编;“七日谈”273篇全部为自主采编;“语众不同”160篇全部来自中国大陆媒体,但经过自主采编。这样,总体样本中自主采编稿件数量达647篇,占比为86%。

图3 稿件来源图

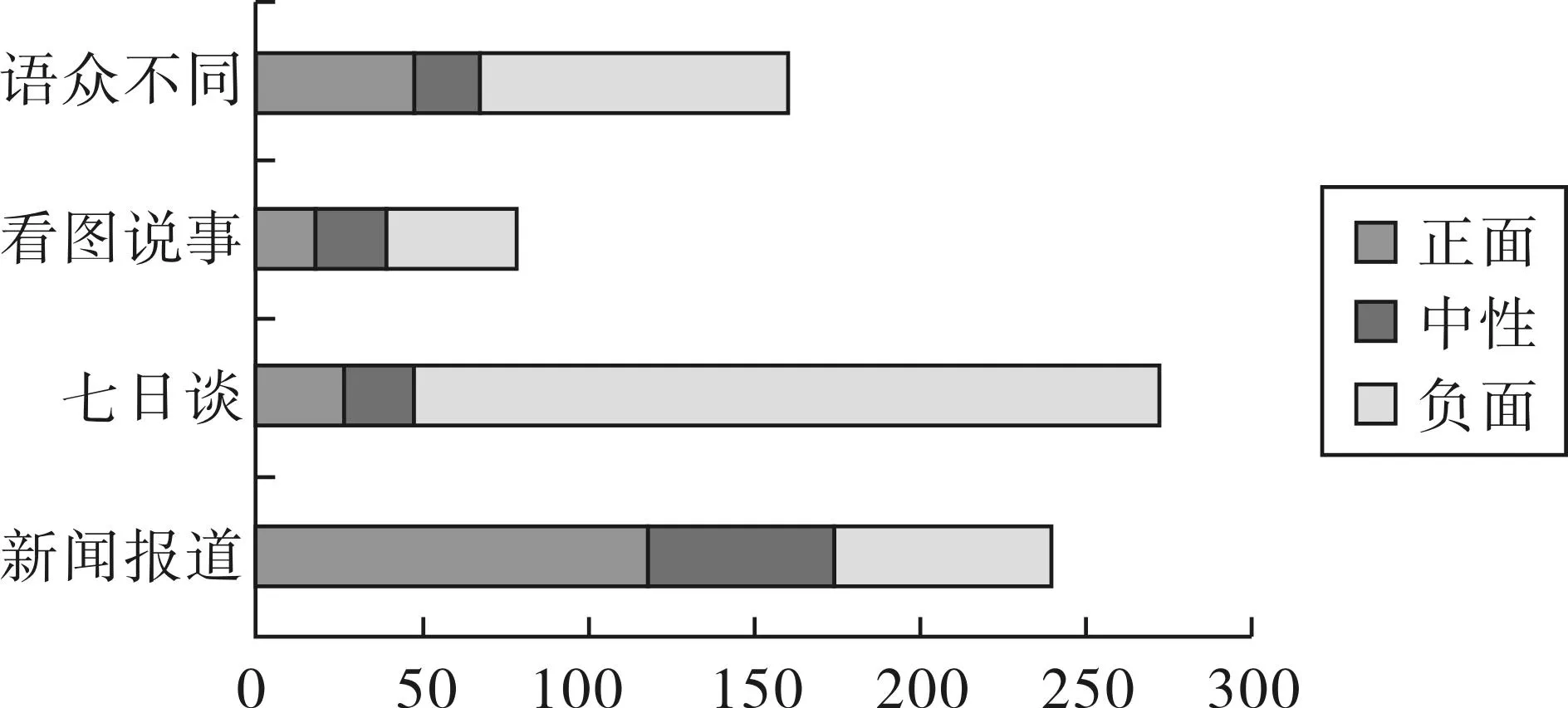

4.报道倾向

报道倾向主要分为三大类:“正面新闻”“负面新闻”和“中性新闻”。三者的区分主要看一则新闻或评论所采用的词汇(内容)是否有利或有损被报道对象的利益和总体形象,采用的语言是赞美的、平实的还是负面的词语。通过分析样本,结果如下:“标题新闻”正面倾向118篇,中性倾向56篇,负面倾向66篇,直接或间接涉及中国和华侨华人的162篇,涉及其它方面的78篇;“七日谈”评论正面倾向26篇,中性倾向22篇,负面倾向225篇;“看图说事”正面倾向18篇,中性倾向21篇,负面倾向39篇;“语众不同”正面倾向48篇,中性倾向19篇,负面倾向93篇。

图4 不同题材报道倾向图

(三)样本分析:公共外交的视角

1.内容上偏重于华侨华人关注的政治、经济发展及文化教育主题,多属于公共外交拓展的内容领域,有助于公共外交客体和主体群的扩大。媒体宗旨一般以满足受众需求为导向,《英中时报》样本中政治、经济、文化三块内容占到总体的近70%,反映了受众的主要关注领域。而侨务公共外交也正是需要对外介绍中国基本国情、价值观念、发展道路、内外政策等政治、经济和文化方面的信息。因此,这在某种程度上说明华文媒体的宗旨、受众需求与侨务公共外交的目标是基本一致的。同时,华侨华人既是客体,也是主体,推进了侨务公共外交效果的延伸与扩大。从近年来头版头条新闻看,内容越来越具广泛性和多元化,逐步跨越过去只聚焦华人圈的局限性。

2.固定样本相关主题的报道频率不高,与“向世界说明中国,促进外国公众认识真实的中国”[12]的公共外交目标要求存在一定差距。关于2012年“达赖访英”的政治敏感话题在总体样本中皆没有报道,隐示了海外华文媒体在中英双方立场中的尴尬性,但对2013年英国首相卡梅伦访华却进行了焦点新闻报道(2013年12月第505期《卡梅伦出访中国化身“首席推销员”》),反映出媒体对中英关系正常化的欢迎。不过“一带一路”主题的固定样本报道只有3篇,占总样本报道的1/3,并且都不是焦点新闻或直接标题报道,某种程度上说明海外华文媒体报道重心有时与公共外交的内容目标还是具有一定偏差,未能及时反映中国立场、最新发展动态及国情。关于“英国议会大选”主题的报道频率却很高,并且有2期属于焦点新闻,分别是《十一华人参选,两人有望突围》(2015年4月第576期)、《国会大选或造彩虹内阁》(2015年4月第577期)。这一定程度上有助于推动华人参政,增进团结,提升华人在当地社会的影响力,为进一步开展公共外交奠定基础。

3.从稿件来源上来看,自主采编和大陆媒体采编所占比例较大,有助于公共外交效果的实现。海外华文媒体的新闻来源是研究其报道倾向性的一个重要指标。《英中时报》的新闻报道基本上是由报社自己的记者或特约记者完成,说明其立场具有较大的独立性,其余报道也多摘自中国大陆权威媒体的新闻报道。报社记者和编辑队伍多为具有英中教育背景的华裔或中国新移民,具有较强的中国情结和文化认同感。这对于侨务公共外交而言,在主体、内容及客体上都有一定的保证。

4.从报道倾向上看,样本负面报道数量大于正面报道与中性报道的总和,一定程度上不利于公共外交目标的实现。在所有样本中,负面倾向的有423条,占比56%。在123篇焦点新闻中也有56篇是负面报道,涉及政治、安全、经济、移民政策等问题,尤其对中国国内政治、腐败、经济、民生、教育、社会等问题多是负面评论。例如,关于“农民工下跪讨薪”“中国留学生携枪贿赂导师”“英国华人假车险利益链”等报道,“天朝体制滋生腐败,外企也不能置身其外”“每天最重口味的新闻来自中国官场”“没有契约精神就别玩市场化”“高调反腐依然无法掩饰其一党执政之病根”“这还只是瘦肉精,苏丹红、三聚氰胺等都借尸还魂去了”等评语,无助于中国正面形象的建构,容易引起海外华侨华人对中国国内真实国情及国民素质的曲解,难以起到澄清事实、消除误解的公共外交效果。相对而言,正面报道较少,只有210篇,占比28%,主要体现在经济发展、中英关系、社会生活、文化教育方面。不过在具有一定深度的新闻报道样本中,正面倾向的比重还是高于负面,并且从时间上观察,近年来正面报道的比例有所提升。例如《英将推动欧中自贸协定》(2015年2月第565期)、《威廉王子访华见习近平》(2015年3月第569期)、《华社捐助车祸家庭显凝聚力》(2015年7月第586期)、《已获足够资金,肖朝玮将回国》(2014年10月第552期)等。

三海外华文媒体参与侨务公共外交:局限与可能

海外发行的华文媒体在开展侨务公共外交上具有独特的本土优势和桥梁作用,它被认为是“平衡国际舆论的独特力量,树立中国形象的重要参与者,中国文化传播的民间大使,中国媒体有力的合作伙伴”[13]。但作为一个在异域土壤植入的文化产物,生存是第一需要,它必须适应当地的各种社会生态环境。因而,其公共外交的角色实现面临诸多的局限。第一是经营管理因素。受近年来英国经济不景气影响,华文媒体数量大幅减少。《英中时报》之所以可以生存下来,主要是因为其依附于欧美嘉旅游集团。因此,它在尽量满足受众信息需求的同时,也必须为母公司及其它商家做广告宣传。其A版第二、三页都是欧美嘉特价机票广告,而在全部100页的版面中,广告比重约为60%,大大降低了其它信息的承载量。第二是媒体受众因素。目前《英中时报》的读者定位是“老移民”,包括来自香港、中国大陆和台湾的。因为新移民大多可以通过网络获取信息,因此报纸主要是为“老移民”服务[14]。这部分人多数未能深入接触当代中国,了解中国最新国情,其记忆往往停留在20世纪八九十年代以前的中国,故而对贫穷、落后、混乱的负面新闻有一定的猎奇心理。而为了迎合部分受众的需求,稳定市场,《英中时报》也报道较多的负面新闻,不利于中国正面形象的塑造。第三是新闻采编者因素。媒体报道中自主采稿的数量与媒体的经济实力和综合能力紧密相关,媒体自主采稿报道的比例越高,说明其原创力和传播力越强,并且自主采稿的部分最能反映该媒体的舆论倾向和观点。海外华文媒体采编人员基本上是华侨华人,尽管有一定的中华民族情结,但多数接受过留学教育,受西方思想影响较大,故在采稿方面可能有自己的独立立场,甚至不受报社的约束。第四是国际关系因素。华文媒体要在海外生存发展,不可能不顾及所在国的利益,故而当华文媒体所在国政治立场与中国发生冲突时,华文媒体报道也面临选择的两难。这可能也是《英中时报》回避报道“达赖访英”的个中原因。正如新加坡《联合早报》总编林任君曾经说过:“有一个基本的原则必须坚持:《联合早报》无论如何是一份新加坡报纸,它不能忘记这个出身,因此必须照顾新加坡的利益,必须保持本地特色,应该提供新加坡以及东南亚的观点。”[15]

但海外华文媒体所受的局限未能影响其承载侨务公共外交的历史使命,因为华文媒体面临的国际和国内社会大背景都在逐步发生变化。首先,中国在世界格局的角色和国际影响力发生重大变化,国际社会关于中国新闻的供给急剧增加。其次,作为跨国群体的离散者,海外华侨华人一直都是依赖于媒介和网络来维系关系与交流[16]。中国的崛起增进了海外华侨华人的民族文化认同感和向心力,他们对祖(籍)国信息的需求日益增强。再次,中国新移民数量的快速增长,逐步改变着华侨华人社会和华文媒体受众的结构,进而影响着媒体报道的内容和倾向。最后,中国的发展与海外华侨华人的发展互动密切,融为一体。在发展机遇稍纵即逝的全球化时代,很多受众希望媒体对中国的报道更加及时、客观。因此,在当今全媒体时代,各类媒体的竞争必将更加激烈。这也是近年来《英中时报》先后与新华社、《人民日报》、中新社、香港《文汇报》、BBC等国内外主流媒体展开深度合作,开辟《中国新闻》专版、《人民日报海外版》英国专版、《西藏专版》、《香港新闻专版》、英语学习、求学以及英伦随笔等专栏,同时开通网络版的重要动因。它为保持英国华社与中华文化母体的血脉联系,发挥着积极、正面的作用[17]。

结语

或许侨务公共外交的兴起将给濒临困境的海外华文媒体带来新机。一个日益强大的中国需要向世界揭开其神秘面纱,展示其真实魅力。从中国政府到外国公众的公共外交过程难以离开海外华文媒体和华侨华人的重要参与。基本国情、发展道路、内外政策、治国理念、历史文化、价值观念等中国良好形象需要借助海外华文媒体传播给华侨华人和外国公众,进而影响居住国政府。尽管海外华文媒体在经营战略、受众需求、采编倾向、双边关系方面还存在一定的掣肘与不足,但随着时代的变迁,摇摆的天平在朝正面方向倾斜。如果中国可以进一步关心新移民迁出中国的过程及其在居住国的社会接受程度[18],加强与跨国移民群体(华侨华人)的互动[19],借助新华文媒体的便捷性、时效性及其巨大影响力[20],提升华文媒体的参与“动力”[21],侨务公共外交的前景将会更加美好。

【注释】

[1] Department of State,“US Advisory Commission on Public Diplomacy”,Washington,1998,http://www.state. gov/pdcommission/reports/106195.htm,2015-07-06.

[2] Philip Seib,“Public Diplomacy, New Media, and Counterterrorism”,http://uscpublicdiplomacy.org/sites/uscpublicdiplomacy.org/files/legacy/publications/perspectives/CPDPerspectives_P2_2011.pdf,2015-06-15.

[3] Javier Noya,“New Propaganda: The Public Diplomacy of the Authoritarian Regimes in China and Venezuela”,http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/wp2008/wp3-2008_noya_public_diplomacy_china_venezuela.pdf,2015-06-12.

[4] BBC World Service, “Rising Concern about China’s Increasing Power: Global Poll”,March 27,2011,http://www.worldpublicopinion.org/pipa/pdf/mar11/BBCChina_Mar

11_rpt.pdf,2015-06-11.

[5] Javier Noya,“New Propaganda: The Public Diplomacy of the Authoritarian Regimes in China and Venezuela”,http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/wp2008/wp3-2008_noya_public_diplomacy_china_venezuela.pdf,2015-06-15.

[6] 〈美〉汉斯·摩根索著,卢明华译《国际纵横策论——争强权,求和平》,上海译文出版社,1995年,第202页。

[7] 谢萍:《全国侨务工作会议首提“侨务公共外交”》,http://www.chinanews.com/zgqj/2011/10-21/3406

592.shtml

[8] Eytan Gilboa,“Mass Communication and Diplomacy: A Theoretical Framework”,CommunicationTheory, Vol.10,No.3, 2000, p.291;俞新天:《构建中国公共外交理论的思考》,《国际问题研究》2010年第6期。

[9] 何亚非:《释放侨务公共外交巨能量》,人民网,http://paper. people.com.cn/rmrbhwb/html/2013-10/16/content_1310440.htm

[10] 参见潮龙起:《侨务公共外交: 内涵界定与特点辨析》,《东南亚研究》2013年第3期;赵可金、刘思如:《中国侨务公共外交的兴起》,《东北亚论坛》2013年第5期;金正昆、臧红岩:《当代中国侨务公共外交探析》,《广西社会科学》2012年第5期;王伟男:《侨务公共外交:理论建构的尝试》,《国际展望》2012年第5期。

[11] 2013年国务院侨办海外侨胞概况及结构性分析调研报告。

[11] 《关于我们》,英中网,http://www.ukchinese. com/pages/cont/3,2015年6月10日。

[12] 赵启正: 《公共外交与跨文化交流》,中国人民大学出版社,2011 年,第5页。

[13] 李洁玉:《试析海外华文传媒在中国公共外交中的作用》,《湖南大众传媒职业技术学院学报》2011年第3期。

[14] 魏群:《英国华文媒体的发展、挑战及应对》,《对外传播》2013年第4期。

[15] 《总编辑林任君谈〈联合早报〉80年》,人民网,2003年9月7日,http://www.people.com.cn/GB/14677/21965/22070/2075981.html,2015年6月18日。

[16] Silverstone, R.,Media,technology,andeverydaylifeinEurope:Frominformationtocommunication,Aldershot, Hants: Ashgata,2005,p.45.

[17] 《关于我们》,英中网,http://www.ukchinese. com/pages/cont/3,2015年6月10日。

[18] Alejandro Portes,Cristina Escobar,Alexandria Wal-ton Radford,“Immigrant Transnational Organizations and Development:A Comparative Study”,InternationalMigrationReview,Vol.41,No.1,2007,pp.242-281.

[19] Yossi Shain & Aharon Barth,“Diasporas and International Relations Theory”,InternationalOrganization,Vol.57,Issue 3,2003,pp.449-479.

[20] Colleen Graffy, “The Rise of Public Diplomacy 2.0”,TheJournalofInternationalSecurityAffairs,No.17,2009, pp.9-17.

[21] 隆德新、林逢春:《侨务公共外交: 理论内核、本体特征与效用函数》,《东南亚研究》2013年第5期。

【责任编辑:吴宏娟】

A Preliminary Analysis on the Public Diplomacy Participation of Overseas Chinese Media:The Case ofUK-ChineseTimes

Wen Feng

(Academy of Overseas Chinese Studies, Jinan University, Guangzhou 510630, China)

Keywords:Overseas Chinese Media; Public Diplomacy in Overseas Chinese Affairs; Limitation; UK-Chinese Times

[中图分类号]D634.3

[文献标识码]A

[文章编号]1008-6099(2016)01-0080-06

[基金项目]暨南大学“协同创新”科研团队项目“华侨华人与中国公共外交”(2014JDXC003);教育部人文社科重点研究基地重大项目“欧洲华人新移民经济研究”(14JJD850006);国务院侨办项目“海外华社与中外文化交流:角色、实践与路径建构”(GYBY2013011)。

[作者简介]文峰,博士,暨南大学华侨华人研究院副研究员。

[收稿日期]2015-07-06