晚清时期新教传教士对《论语》的英译与诠释

李新德(温州大学外国语学院,浙江温州 325035)

晚清时期新教传教士对《论语》的英译与诠释

李新德

(温州大学外国语学院,浙江温州325035)

摘要:与明清之际耶稣会士把翻译包括《论语》在内的儒家经典作为一个系统工程不同,晚清时期新教传教士对《论语》的翻译活动更多是个人行为。从1809年到1910年一个世纪里,先后有四位新教传教士出版了《论语》英译本。早期新教传教士马士曼、高大卫翻译《论语》最初动因是学习语言的需要,他们对中国的宗教文化并无深入的研究;而理雅各、苏慧廉等则是在研究中国宗教的基础上翻译《论语》的,他们不管是在翻译体例方面,抑或是在译文质量上都进一步完善,他们的翻译极大地促进了西方的汉学研究与发展。晚清时期新教传教士基于不同的“他者”中国宗教观,在英译《论语》时采用了不同的翻译策略。

关键词:他者形象;翻译策略;新教传教士;《论语》

《论语》首先是由耶稣会传教士利玛窦译成拉丁文,后又被意大利、比利时、法国籍的耶稣会士以及新教传教士不断地重译为拉丁文、法文、英文等西方语言。从1809年到1910年一个世纪里,先后有四位新教传教士出版了《论语》英译本。它们分别是马士曼(Joshua Marshman)的《论语》(The Works of Confucius,1809)、高大卫(David Collie)的《四书》(The Chinese Classical Work Commonly Called the Four Books,1828)、理雅各(James Legge)的《中国经典》(The Chinese Classics,1861),以及苏慧廉(William Edward Soothill)的《论语》(The Analects of Confucius,1910)。国内外学界对理雅各的《论语》英译研究最多,但多停留在语言与翻译技巧层面。对于译者的研究,尤其是对传教士身份译者的关注之相关研究成果尚不多见。本论文重点对新教传教士英译《论语》的缘由、体例、策略等进行评价。

一、新教传教士英译《论语》的缘由

新教传教士与晚明耶稣会士一样,为便于在华宣教或向海外的中国人宣教,开始学习中国语言,而儒家思想的集大成《论语》自然成了他们学习中文与了解中国文化的首选。在学习语言的过程中,他们开始向西方翻译与出版中国经典。虽然他们都声称其翻译基于是中国经典的注疏,但他们的翻译动机各异。

马士曼英译《论语》,其主要目的还是自己学习中国语言和向西方介绍中国语言的需要。在《论语》英译本扉页“献词”中,马士曼称:“第一次将这位古代和蔼可亲的中国哲学家的原文介绍给英语读者,藉此不仅仅希望传递中国文学的理念,同时也希望推动英语读者对这种最让人好奇与难学语言的认知。”[1]1-2他翻译这部作品的首要动因就是希望英国读者能够了解中国语言的特性[1]34-35。

高大卫在《四书》《译序》中说,英译这部作品的首要目的就是,为了增进西方人对中文知识的学习。身为英华书院的院长,高大卫还结合一些当时普遍接受的注解,给出自己的评注,并指出中文《四书》原作者在宗教与道德认知方面有原则性的错误,希望该译本对在英华书院学习英文的中国学生也同样有用,这样“不仅能够帮助他们学好英文,而且还能够引导中国学生认真反思他们圣人的致命错误。”[2]1事实上,高大卫之《四书》英译目的与当时英华书院的办学宗旨是一致的。而早在1820年,英华书院除教导学生学习《圣经》外,还让他们学习孔子的著作和《尚书》[3]。传教士喜欢从基督教的立场看待中国传统文化经典,高大卫同样如此。出于对中国语言的热情与喜爱,高大卫并不认为《四书》枯燥乏味、陈词滥调,他希望读者能设身处地地从原作者的角度去理解《四书》[2]2。高大卫还指出:孔子的这些著作包含着许多正确、有用的格言,但也混杂着许多错误,甚至是危险的论断,它们对中国人的道德观产生了相当大的影响[2]14。这也就是为何在后面《四书》译文的注评里,高大卫要作出纠正或说明的原因。

1850年代以后,有少数新教传教士不仅对儒家思想的看法有了重大改变,他们亦开始致力于中国道教与佛教以及民间宗教的研究,并向西方较为全面地传译中国儒道释经典。理雅各是其中最具代表性的一位。理雅各的《论语》英译是他翻译《中国经典》宏伟计划中的一部分,最初动机完全是他个人学习中国传统文化的自觉行为。理雅各为此付出了极大的努力,却无人赏识。1866年在写给友人的一封信中,理雅各说:“对于中国经典,我已经具备将其翻译成英文的水平,这得益于我对于中国经典超过二十五年的研究工作。这种努力是很必要的,这样,世界他国人民就能够了解这个伟大的帝国,尤其是我们在这个民族中的传教工作,应该在足够的才智指导之下才行。包括英文译文和注释的全部儒家经典的出版将极大地促进我们未来的传教工作。”[4]理雅各认为,作为传教士,只有彻底掌握了中国人的经典,亲自了解中国圣人所开拓、作为中国人道德、社会与政治生活基础的思想领域,才能胜任在华传教工作。尽管在其之前已经有了中国经典的译本,理雅各还是希望能够有一个更具批判性、更全面、更准确的译本。

苏慧廉对《论语》的英译与诠释与他对中国宗教的研究密不可分。苏慧廉很早就开启了对中国宗教文化的研究,像耶稣会士利玛窦那样,尊重中国传统文化。苏慧廉对儒家学说有着较为深入的研究。在《中国传教纪事》一书中,有专章介绍中国儒道释三教及民间宗教;后在牛津大学演讲的结集《中国儒道释三教》更是这方面的研究专著。苏氏对孔子的政治思想极为赞赏,在英译《论语》未正式出版前,苏慧廉已经在《中国传教纪事》一书中选辑了很多《论语》内容[5]。在苏慧廉眼中,中国古人的思想智慧,是在饱历忧患后对真理反省的结果。这些反省都是人类文化的宝贵遗产,都应得到肯定和尊重。因此,苏慧廉认为,以一种蔑视的态度对待中国宗教是不合适的,他忠告准备来华的传教士,必须尊重中国文化和宗教[6]19。苏慧廉认为,基督教能够“成全”中国宗教,基督教能够提升中国宗教。“成全而非废弃”,是苏慧廉理解基督教与中国宗教关系的前提。在《论语》的英译本序当中,苏慧廉指出:“我主上帝没有破坏西方的哲学,而是使之得到净化与尊贵,同样,他不会破坏东方的哲学,将会‘成全’它。”[7]3在英译《论语》首版译者序中,苏慧廉强调:“任何学习中文的学生,至少是所有的传教士都不能忽略《论语》这部书。”[7]1苏慧廉对理雅各的《论语》译本推崇备至,苏慧廉称:“我越读他的作品,我越深深地为他渊博的学识、超乎寻常的精确、令人称奇的研究与明白的表达所吸引。”遗憾的是,理雅各的英译本在当时已不多见,为得到一个更为现代的译本,苏慧廉称自己在未参照其它译本的情况下,于1906年完成了他的《论语》“新译本”[7]2。至于辜鸿铭1898年的《论语》英译本,苏慧廉称其是专门为那些不懂中国文字的英语读者准备的,有着相当的价值;但辜鸿铭的译本与其是说翻译不如说是解释,辜鸿铭自己自由地诠释论语中的观点也“绝非总是孔子的”[7]3。

二、新教传教士英译《论语》的体例

马士曼的《论语》英译本没有目录,也没有索引,且只出版了第一卷共两册,正文全文725页;马士曼所译《论语》内容是从第一章“学而”至第十章“乡党”。正文之前为《献词》,之后是长达39页的《孔子的生平》。马士曼《论语》英译本正文结构如下:一、中文原文(以句为单位),包括汉字的罗马注音、声调,汉字顺序编号;二、英文翻译,对应汉字顺序编号;三、引自朱熹或其他的学者的评论;四、汉字注解,包括该字的罗马字母注音、简单释义,以及汉字的构成意义等。这四部分中,汉字注解所占篇幅最多。

高大卫的《四书》英译本结构如下:一、《译序》;二、《孔子的传略》;三、《大学》英译(14页);四、《中庸》英译(31页);五、《论语》英译(98页),分《上论》、《下论》两部分;六、《孟子的传略》;七、《孟子》英译(185页),分《上孟》、《下孟》两部分。除《译序》与《孔子的传略》两部分页码连续编号外,后面几部分均独立重编页码。高大卫的《论语》英译有两部分构成,即英文译文与译注。

有趣的是,与朱熹《四书集注》中的《大学》、《中庸》、《论语》的排列顺序不同,理雅各《中国经典》第一卷译文顺序分别是《论语》、《大学》和《中庸》,足见理雅各对《论语》的重视。除前面撰写的《译序》外,理雅各还撰有长达135页的《导论》,其《导论》部分又分六章,分别就中国经典总论,孔子之《论语》、《大学》、《中庸》,孔子及其嫡传弟子,以及所参考主要书目等内容进行了介绍。在《导论》之后,分别是理雅各所译《论语》、《大学》和《中庸》正文。1861年,理雅各将“论语”译作Analects,这是在英语世界西方人最早使用Analects来翻译“论语”。理雅各所译《论语》正文页结构如下:《论语》的中文原文、英文译文以及译注均在同一个页面上,顺序是中文原文在上,英文译文在中间,译注分两栏排列在最下面。

苏慧廉《论语》英译本于1910年出版,洋洋1 028页。该译本的简缩本后经他女儿谢福芸(Dorothea Hosie)编辑整理、并由她撰写了一篇很长的序言《孔夫子》,由牛津大学出版社收入世界经典丛书,于1937年首版,然后,分别于1937年、1941年、1945年和1947年重印。在苏慧廉1910年出版的《论语》英译本导论部分,苏氏介绍了中国古代历史、孔夫子的生平及时代背景,有关《论语》版本权威性的考证、孔子的弟子介绍、中国历史年表、古代中国地理以及儒家思想中关键术语等。对儒家思想中的关键术语的介绍方面,苏慧廉选取了“仁”、“义”、“礼”、“乐”、“文”、“学”、“道”、“命”、“德”、“忠”、“信”、“孝”、“敬”、“士”、“君子”、“贤”、“圣”、“夫子”、“子”等19个字词,分别从构词、语音语调、释义等方面进行了说明。苏慧廉称:这些术语很难在英文中找到对等的表达,为减少正文中的注释重复,他在此将它们列出[7]104。苏慧廉这种对文本中关键词的处理方式,在过往的《论语》译本中是不曾有的。苏慧廉于1910年出版的《论语》英语译本不单有正文的翻译,且有详尽的译注。编排方式如下:正文页(右页)为《论语》中文原文和苏慧廉的译文,背面页(左页)则为详尽的译注,这也是苏氏《论语》英译的一大特色。译注部分有每一章的题解、每一节的主旨,以及朱熹等学者的释义;同时还列出理雅各、晁德莅、辜鸿铭,以及顾赛芬等对译文处理的不同之处。苏慧廉对以往《论语》翻译的不当之处提出了自己的看法,解释自己的处理方式。

三、对新教传教士《论语》英译的评价

(一)翻译策略的选择

在翻译策略选择上,马士曼强调:他尽可能地按字面意思进行翻译,同时他还解释了自己给汉字标注罗马音、编上序号的做法,马士曼称其目的是使读者能够与英文单词对照阅读。 如《论语•学而》中的“有朋自远方来,不亦乐乎?”一句,马士曼的译文为:To have a friend come from a distant part,is it not happiness?[1]6正是基于逐字翻译的翻译原则,马士曼的译文过于迁就中文原文,英文逻辑性不强,常识性错误也很多,尤其是对《论语》字句的理解上。又如《论语•学而》首句:“子曰:学而时习之,不亦说乎?”马士曼把“子曰”译成Chee says,“学”直译为learn,“时习之”译为continually practice,“不亦说乎”译为Is it not delightful[1]2,几乎每一个中文字词都被对应译成英文。某种意义上说,马士曼的这种译法不能称作直译,只能称作“死译”,他过于迁就中文句法结构,其英文译文并不合英语行文的习惯,显得毫无生气。但从另一个角度来看,对于西方中文学习者或想了解中国语言的西方读者来说,马士曼的做法不失为一种适切的方式。翻译《论语》时,马士曼毕竟刚学中文不久;他对中文的理解常出现偏差,许多译文甚至出现常识性的错误。《论语•八佾》中“夷狄之有君,不如诸夏之亡也。”一句可能是马士曼不能理解的:Strangers have a ruler; they are not in the disordered state of Chee-ha[1]148.很显然,马士曼并不知“夷狄”、“诸夏”是作为一组对立的词语出现,他也不清楚它们所代表的意义,以至于马士曼将“诸夏”音译成Chee-ha。

与马士曼逐字翻译不同,高大卫并不拘泥于中文的字面意思,而是采用意译或解释性翻译的方法,将中文原义较为准确地表达出来。如高大卫对《论语•为政》“子曰:‘君子不器。’”的翻译:Confucius says,the superior man is not a mere machine,which is fit for one thing only[2]5.高大卫不仅将原义翻译出来,且用一个非限定定语从句which is fit for one thing only进一步解释说明,使译文意思更加完整。与马士曼一样,高大卫英译《四书》时,他学习中文时间并不长,译文中常出现理解性错误在所难免。如《论语•雍也》中的一句:

子曰:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。”

Confucius says,the intelligent man resembles water,the virtuous man is like a mountain.The man of knowledge moves,the man of virtue is at rest.The man of knowledge rejoices,the man of virtue endures[2]25.

虽然朱熹解释说:“知者达于事理而周流无滞,有似于水,故乐水;仁者安于义理而厚重不迁有似于山,故乐山。”[8]109高大卫参照了朱熹的注解却断章取义地将“知者乐水,仁者乐山”中的“乐”字都理解成“像”,不仅与中文原义相差深远,且与朱熹注解不符。

理雅各强调,其英译中国经典目的总是“忠实于中文原文,而不在意译文的优美”[9]10。与理雅各不同,苏慧廉在力图保持对中文原文忠实的同时,更多的时候考虑译入语读者的接受习惯。如《论语•八佾》中的一节:“子贡欲去告朔之饩羊。子曰:‘赐也!尔爱其羊,我爱其礼。’”理雅各的译文为:Tsze-kung wished to do away with the offering of a sheep connected with the inauguration of the first day of each month.The Master said,“Tsze,you love the sheep; I love the ceremony.”[9]25而苏慧廉则是这样处理的:Tzu Kung wished to dispense with the live sheep presented in the Ducal Temple at the announcement of the new moon.The Master said:“Tzu! You care for the sheep.I care for the ritual.”[7]203这里涉及到对“爱”字的翻译,理雅各采取直译的方式,将“爱”字译成love,而苏慧廉将其译作care of,更符合中文原义。又如《论语•子罕》中的一句:“子在川上,曰:‘逝者如斯夫!不舍昼夜。’”理雅各的译文是:The Master standing by a stream,said,“It passes on just like this,not ceasing day or night!”[9]86苏慧廉的译文为:Once when the master was standing by a stream he observed:“All is transient,like this! Unceasing day and night!”[7]443对“逝者如斯夫”的翻译,理雅各采用直译的方式,结果译文显得冗长,苏慧廉的译文则非常简约:All is transient,like this! 再如:《论语•卫灵公》中子贡与孔子的对话:“子贡问曰:‘有一言而可以终身行之者乎?’子曰:‘其恕乎!己所不欲,勿施于人。’”苏慧廉称孔子道德教化的金律是:己所不欲,勿施于人。对于“恕”的翻译,理雅各译作reciprocity,苏慧廉对此并不认同[7]133。苏慧廉认为,理雅各用reciprocity字来翻译“恕”,远不能将其意义表达出来,因为reciprocity字的意思为“别人怎样对待你就怎样做”,而“恕”字则是指顺其人的较好的天性,一种高尚的情感,尽管缺少基督教词语那种无与伦比的生命力[6]30-31。

(二)对“君子”一词的翻译

“君子”一词在孔子以前的典籍中多是对贵族男子的通称。但在春秋末年以后“君子”逐渐成为“有德者”的称谓[10]。《论语》中的“君子”更多的时候指有仁德的、高尚的人。《论语》中“君子”一词共出现108次,马士曼全部将“君子”译成the honorable man,但“君子”一词的内涵并没有准确地译出。高大卫则针对不同的语境,将“君子”分别译作the superior man、a (the) man of virtue 、Prince、 the man of superior virtue、the true virtuous man、virtuous prince等。理雅各曾把“君子”译作a man of virtue,a man of complete virtue,the scholar, the accomplished scholar,the student of virtue,不过理雅各用得最多的词语还是the superior man。苏慧廉对“君子”一词的翻译可谓变化多端:unrecognized of men,the higher type of man,the nobler type of man,a man (men) of the higher type,a (the) man of virtue (Virtue),a (the) man of honour,a (the) wise man/the Wise Man,an honourable man,the Ideal Man,a (the) noble man,a man of high rank,a man of the nobler order,a man of noble character,the man of noble mind,a fine man,a man of high character,the well-bred/a well-bred man,the nobler-minded man,a man of the higher order,men of rank,the man of honour;the true philosopher;a (the) scholar,a scholar of the nobler type;a gentleman,the true gentleman,cultured gentlemen;the superior man,a superior,a man/men of the nobler superior class;the highly placed;nobleness of character,the moral character;the wise prince,the ruler,the wise ruler等。在1910年的译本中,苏慧廉还曾两次将“君子”一词音译成chün-tzǔ:

君子敬而无失,与人恭而有礼。四海之内,皆兄弟也。君子何患乎无兄弟也?

When the man of noble mind unfailingly conducts himself with self-respect,and is courteous and well-behaved with others,then all within the four seas are his brothers,then all within the four seas are his brothers.How,then,can a chün-tzǔ grieve that he is without a brother?

子贡曰:“惜乎!夫子之说,君子也。驷不及舌。”

“Alas!”Said Tzu Kung,“your Excellency’s words are those of a chün-tzǔ,but a team of four horses cannot overtake the tongue.”

随着传教士对中国典籍研究的深入,他们对“君子”一词的翻译也越来越多元,越来越准确。

(三)对一些宗教术语的翻译

自晚明时期利玛窦等耶稣会士以降,中国本土的宗教文化包括祭孔祀祖是否是迷信的问题,一直牵动着来华传教士们的神经。以祖先敬拜为例,利玛窦及其追随者出于传教策略的考虑,称其为可以容忍的非宗教仪式;而有些传教士则坚持认为中国人祭祀祖先就是迷信,是不可容忍的偶像崇拜。对于中国宗教的理解,同样影响了传教士对宗教术语的翻译。如《论语•八佾》一节“祭如在,祭神如神在。”中的“神”字,马士曼的翻译耐人寻味:Worship as though the deity were (present); worship the deity,as though He were present[1]169.朱熹在《集注》里引程子的话说:“祭,祭先祖也。祭神,祭外神也。祭先祖主于孝,祭神主于敬。”[8]80马士曼在此非但未能区别先祖与外神,反倒将二者混淆,统一翻译成the deity,而将第二个“神”字完全等同于基督教的He(上帝)。相比较而言,高大卫的译文较贴近朱熹的注解:Sacrifice to ancestors as though they were here.Worship the gods as if they were present[2]9.我们不妨看看理雅各、苏慧廉的翻译:

He sacrificed to the dead,as if they were present.He sacrificed to the spirits,as if they spirits were present.( Legge 1861)

He sacrificed (to his forefathers) as if they were present; he sacrificed to the gods as if the gods were present.(Soothill 1910)

理雅各在译注中说,这句话正表现出孔子自己对祭祀的真诚,作为译者,他注意到了孔子所谓祭先祖与祭外神的区别[9]23。苏慧廉则引用朱熹的话说,“祭如在,祭神如神在”是指“门人记孔子祭祀之诚意。”而苏慧廉认为这段文本本身并没有说明这一点。苏慧廉称“祭(如在)”表示孝,而后者“祭神(如神在)”则表达了一种敬。换句话来说,前者指祭祀祖先,后者指祭祀外神,苏慧廉用the gods表达[7]195-196。

高大卫将《论语•尧曰》第一节中的“皇皇后帝”与“简在帝心”中的“帝”字分别译作the Great Supreme与the Supreme Being[2]97,这与西方基督教世界里的God不同;而理雅各从基督教角度对《论语》进行过度诠释,坚持认为中国上古时期拥有一神论的观点,把“皇皇后帝”与“简在帝心”中的“帝”字都译成基督教的God[9]350。受理雅各的影响,苏慧廉在1910年的《论语》译本中,将“帝”字都译成了God[7]921。难能可贵的是苏慧廉自我批评的精神。后来苏慧廉在其《中国儒道释三教》1929年第3版的《序》中,承认早年对中国先秦经典中的“上帝”或“天”认识很不全面,他不再坚持中国经典中的“上帝”或“天”,就是西方基督教中的God[11]。在其遗著《明堂》的“上帝、天、地”一节中,苏慧廉较为详尽地探讨了中文里“上帝”、“天”、“神”的文化内涵,苏慧廉指出:“问题不是在中文里找出一个God准确术语,而是假定中国古代经典里没有与God对等的术语的话,我们的任务是找出意义最接近的一个,‘天’与‘神’无法胜任,‘上帝’较为接近。”[12]179在该书的附录三,有关“‘帝’与‘上帝’”一文注释中,苏慧廉坦言,当年翻译《论语》时因沿袭理雅各的做法,将《论语》最后一章中的“皇皇后帝”、“简在帝心”中的“帝”字都译成了God,将“允执其中”的“中”字译成the golden mean,现在应当分别用Ruler above与the meridian代之[12]258。理雅各曾将《中庸》中的“郊社之礼,所以祀上帝也”译成By the ceremonies of the sacrifices to Heaven and Earth,they served God,苏慧廉则认为理雅各的译文意义不明,苏慧廉提供译文为:The ritual offerings at the suburban altar were for serving theShang Ti[12]258.事实上,苏慧廉由最初认同理雅各之中国人拥有一神论的观点,到后来坚持己见,这与他后来的职业汉学家身份有着密切的关系。

四、余 论

新教传教士的《论语》英译深受基督教意识形态的影响,这与他们的传教士身份密不可分;但是,因每位译者翻译缘由以及时代背景各异,以及传教士对“他者”中国宗教形象的认知不同,他们在翻译体例、翻译策略上各具特色。正因为如此,他们在不同历史时期对《论语》的翻译与诠释,向西方传递了不同的孔子形象。与晚清时期对汉语佛经的研究与翻译一样,这些英译《论语》的新教传教士也都来自英国。一个有趣的现象就是,当初在18世纪欧洲“中国热”中对中国持严厉批评态度的是英国旅行者和英国作家,之后在19世纪初期鄙视中国传统文化的是来华英国籍新教传教士,而现在晚清研究中国宗教和传译中国宗教经典的仍是来自英国的新教传教士。马士曼、马礼逊、高大卫等这些早期来华的新教传教士对中国儒家经典的翻译主要集中在《大学》、《论语》等《四书》范围内,他们英译中国儒家经典的主要动因还是语言学习的需要。身为基督教传教士,虽说并无明显的殖民者心态,欧洲中心主义、基督教意识形态有意无意间对他们的中国儒家文化观以及中国经典翻译策略都产生了影响,他们对包括《论语》在内的儒家经典有批评,也有肯定。他们是继明清之际的耶稣会士之后向西方传译中国儒家经典的又一群体,我们应当注意到,与明清之际耶稣会士把翻译包括《论语》在内的儒家经典作为一个系统工程不同[13],这一时期的新教传教士对儒家经典翻译活动更多是个人行为。理雅各英译《论语》是其翻译中国经典宏伟计划中的一部分,苏慧廉英译《论语》主要是为英语读者提供一个更为现代的译本。到了晚清时期,少数新教传教士已经从《四书》到“五经”,到释、道经典的全方位译介,他们在探索孔子加耶稣、孔子加佛陀的可能性。与马士曼、高大卫不同,理雅各、苏慧廉首先是中国宗教的研究者、中国宗教形象的塑造者,然后才是中国宗教经典的译者。后两人都有多年的在华宣教经验,同时后来都致力于专业汉学研究。理雅各、苏慧廉等是在研究中国宗教的基础上翻译《论语》的,他们不管是在翻译体例方面,抑或是在译文质量上都进一步完善,他们的翻译极大地促进了西方的汉学研究与发展。

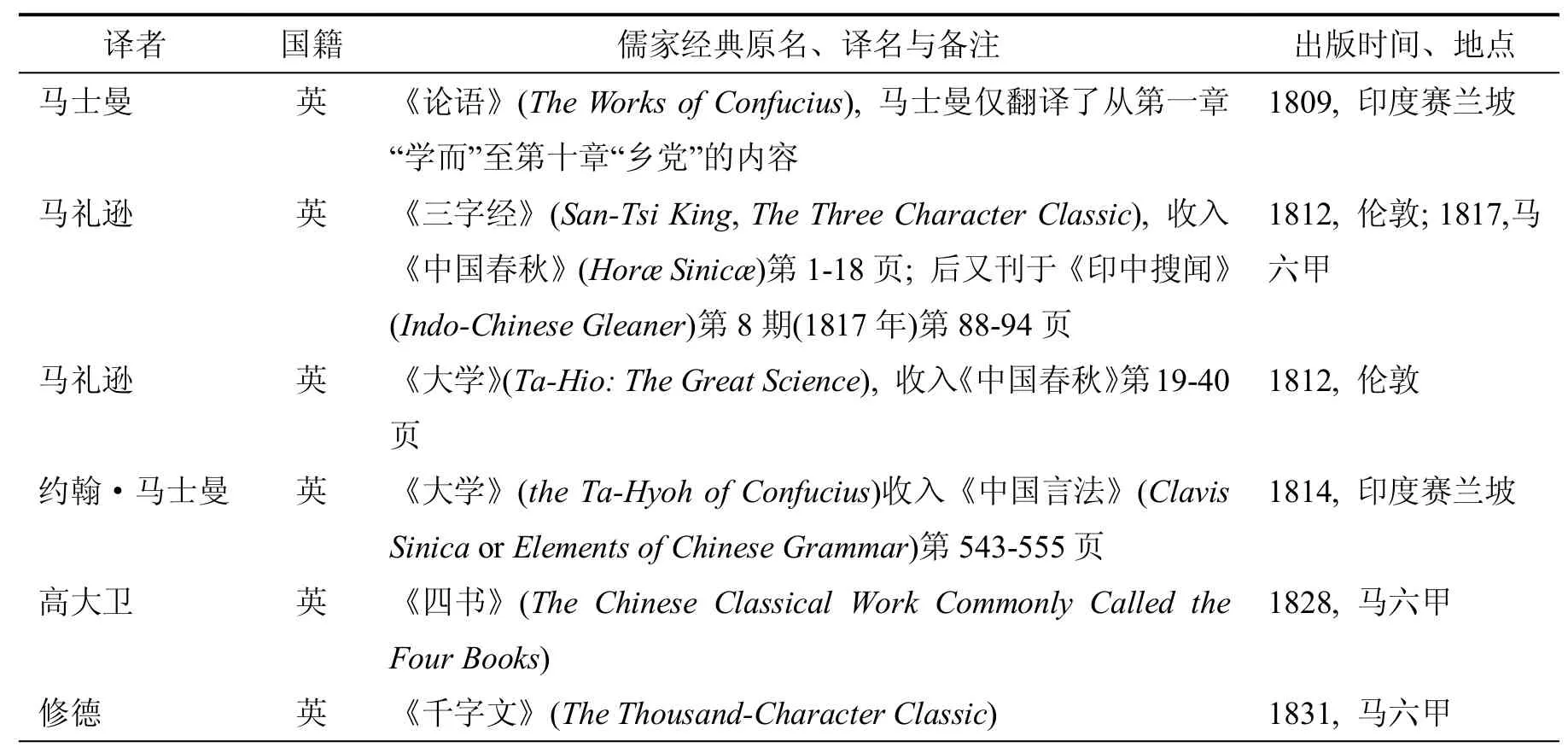

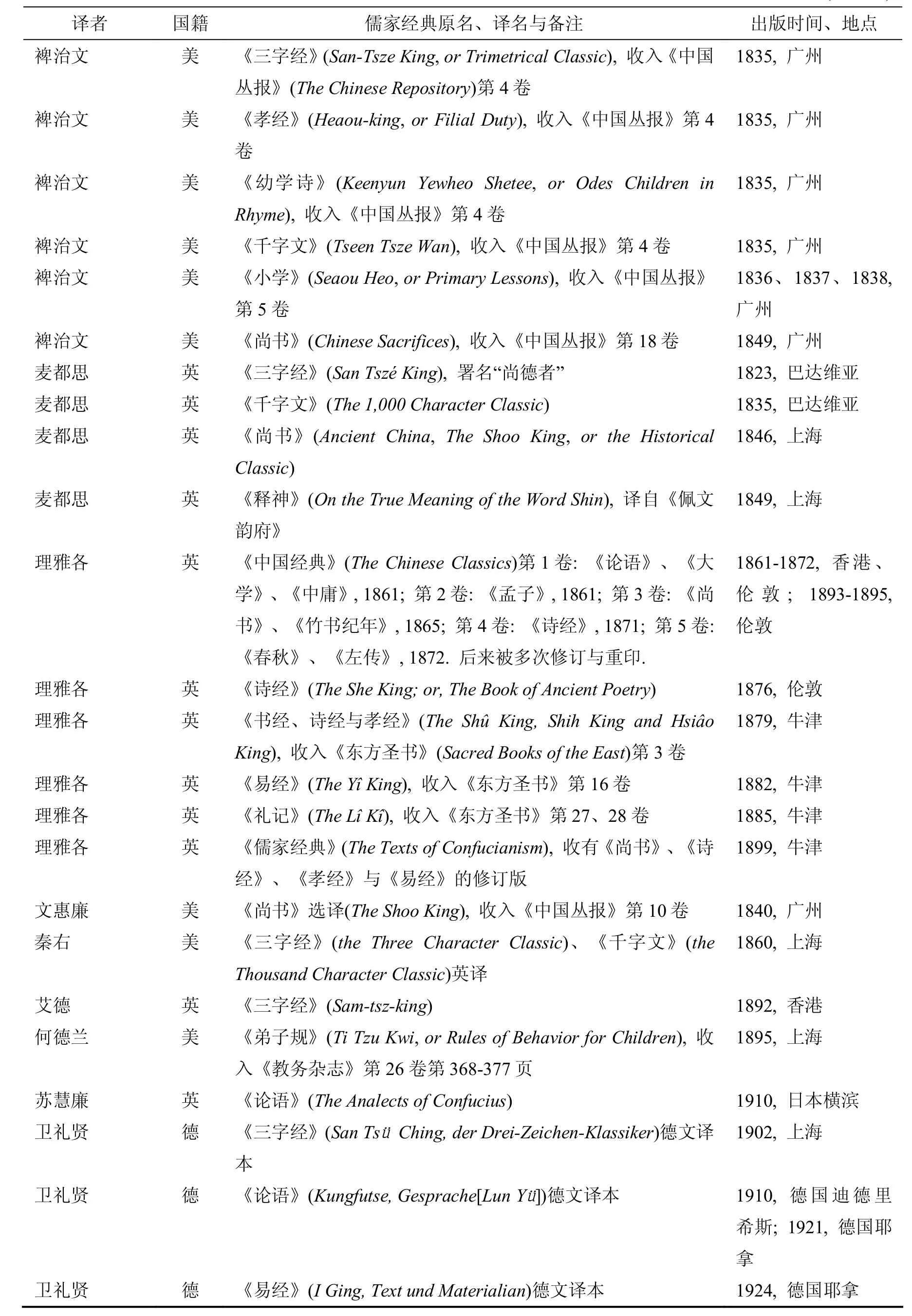

附表:晚清新教传教士翻译儒家经典一览表

(接下表)

(接上表)

译者 国籍 儒家经典原名、译名与备注 出版时间、地点裨治文 美 《三字经》(San-Tsze King,or Trimetrical Classic),收入《中国丛报》(The Chinese Repository)第4卷1835,广州裨治文 美 《孝经》(Heaou-king,or Filial Duty),收入《中国丛报》第4 卷1835,广州裨治文 美 《幼学诗》(Keenyun Yewheo Shetee,or Odes Children in Rhyme),收入《中国丛报》第4卷1835,广州裨治文 美 《千字文》(Tseen Tsze Wan),收入《中国丛报》第4卷 1835,广州裨治文 美 《小学》(Seaou Heo,or Primary Lessons),收入《中国丛报》第5卷1836、1837、1838,广州裨治文 美 《尚书》(Chinese Sacrifices),收入《中国丛报》第18卷 1849,广州麦都思 英 《三字经》(San Tszé King),署名“尚德者” 1823,巴达维亚麦都思 英 《千字文》(The 1,000 Character Classic) 1835,巴达维亚麦都思 英 《尚书》(Ancient China,The Shoo King,or the Historical Classic) 1846,上海麦都思 英 《释神》(On the True Meaning of the Word Shin),译自《佩文韵府》1849,上海理雅各 英 《中国经典》(The Chinese Classics)第1卷:《论语》、《大学》、《中庸》,1861; 第2卷:《孟子》,1861; 第3卷:《尚书》、《竹书纪年》,1865; 第4卷:《诗经》,1871; 第5卷:《春秋》、《左传》,1872.后来被多次修订与重印.1861-1872,香港、伦敦; 1893-1895,伦敦理雅各 英 《诗经》(The She King; or,The Book of Ancient Poetry) 1876,伦敦理雅各 英 《书经、诗经与孝经》(The Shû King,Shih King and Hsiâo King),收入《东方圣书》(Sacred Books of the East)第3卷1879,牛津理雅各 英 《易经》(The Yî King),收入《东方圣书》第16卷 1882,牛津理雅各 英 《礼记》(The Lî Kî),收入《东方圣书》第27、28卷 1885,牛津理雅各 英 《儒家经典》(The Texts of Confucianism),收有《尚书》、《诗经》、《孝经》与《易经》的修订版1899,牛津文惠廉 美 《尚书》选译(The Shoo King),收入《中国丛报》第10卷 1840,广州秦右 美 《三字经》(the Three Character Classic)、《千字文》(the Thousand Character Classic)英译1860,上海艾德 英 《三字经》(Sam-tsz-king) 1892,香港何德兰 美 《弟子规》(Ti Tzu Kwi,or Rules of Behavior for Children),收入《教务杂志》第26卷第368-377页1895,上海苏慧廉 英 《论语》(The Analects of Confucius) 1910,日本横滨卫礼贤 德 《三字经》(San Tsü Ching,der Drei-Zeichen-Klassiker)德文译本1902,上海卫礼贤 德 《论语》(Kungfutse,Gesprache[Lun Yü])德文译本 1910,德国迪德里希斯; 1921,德国耶拿卫礼贤 德 《易经》(I Ging,Text und Materialian)德文译本 1924,德国耶拿

参考文献

[1]Marshman J.The Works of Confucius[M].Serampore:The Mission Press,1809.

[2]Collie D.The Chinese Classical Work Commonly Called the Four books[M].Malacca:The Mission press,1828.

[3]Morrison R.To the Public,concerning the Anglo-Chinese College[M].Malacca:The Mission Press,1823:6.

[4]Legge E H.James Legge:Missionary and Scholar[M].London:The Religious Tract Society,1905:40.

[5]Soothill W E.A Mission in China[M].London:Oliphant,Anderson and Ferrier,1907:234.

[6]Soothill W E.The Three Religions of China[M].London:Hodder and Stoughton,1913.

[7]Soothill W E.The Analects of Confucius[M].Yokohama:the Fukuin Printing Company,1910.

[8]朱熹.四书[M].上海:上海古籍出版社,1995.

[9]Legge J.The Chinese Classics[M].London:Trubner and Co.Ltd,1861.

[10]夏征农.辞海:第6版[M].上海:上海辞书出版社,2010:999.

[11]Soothill W E.The Three Religions of China[M].London:Hodder and Stoughton,1929:1.

[12]Soothill W E.The Hall of Light:a Study of Early Chinese Kingship[M].London:Lutterworth Press,1951.

[13]李新德.耶稣会士对《四书》的翻译与诠释[J].孔子研究,2011,(1):98-107.

(编辑:付昌玲)

Studies on the Translation and Interpretation of Lun Yǚ by Protestant Missionaries during the Late Qing Dynasty

LI Xinde

(School of Foreign Studies,Wenzhou University,Wenzhou,China325035)

Abstract:Unlike those Jesuits who regarded their translation of Confucian classics as a systematic project during the late Ming and early Qing dynasties,the Protestant missionaries interpreted Lun Yǚ from their own way individually.From 1809 to 1910,there were four English versions of Lun Yǚ translated by those Protestant missionaries.The primary purpose for Joshua Marshman and David Collie to translate Lun Yǚ was to learn Chinese well,while James Legge and William Soothill studied Chinese religions very well before they translated Lun Yǚ.Different styles and translation strategies were applied by the Protestant missionaries who based their study on various perspectives of Chinese religions.

Key words:Image of the Other; Translation Strategies; Protestant Missionary; Lun Yǚ

作者简介:李新德(1970- ),男,安徽阜阳人,副教授,博士,研究方向:比较文学,典籍翻译

基金项目:国家社会科学基金后期资助项目(12FWW001)

收稿日期:2015-10-01

DOI:10.3875/j.issn.1674-3555.2016.02.009本文的PDF文件可以从xuebao.wzu.edu.cn获得

中图分类号:B222.1

文献标志码:A

文章编号:1674-3555(2016)02-0069-09