最美农技员:你美在哪里?

刘朱婴

最美农技员:你美在哪里?

刘朱婴

重庆。

赶到九龙坡区农业技术推广站已是中午,我随王磊光和刘星去食堂。

电视里正在播报新闻,而坐在我身边的他俩,也是新闻人物。

他们分别是2014年和2015年的重庆市“最美农技员”。

“最美农技员”意味着什么?

连续两年

我是头天晚上到达重庆的。

山城灯火璀璨,夜色斑斓。

先找宾馆住下。

第二天一早,我来到重庆市农业技术推广总站。

“从2014年开始,我们评选‘最美农技员’已经两年了。”唐光泽说。

“没有物质奖励,就是颁发证书,但基层农技员非常高兴,因为这是对他们的肯定!”

唐光泽和郑燊一上班就忙。

在郑燊办公桌上,我看到两份文件:《关于开展“最美农技员”推荐评选活动的通知》和《关于“最美农技员”评审结果的通知》。

“农技推广工作很辛苦”,唐光泽接着说。

“我们的农技员、特别是边远山区的农技员,扎根基层,服务一线,做出了突出贡献……”

我能想象,评选“最美农技员”的意义在哪里。

2014年和2015年,重庆市公开表彰了96名“最美农技员”。这些先进典型是从全市23000多名基层农技员中评选出来的,经过了各级农技推广机构和农业主管部门的“层层推荐、评审、公示”。

在受表彰人员中,我看到了王磊光、刘星和朱文群的名字。

热情依然

九龙坡区农委。

传达室工作人员告诉我,王磊光在六楼。

楼道上有一幅很大的光荣榜,我看到了王磊光的照片,他是区农委的“勤俭标兵”。

午饭时,我尽量把碗里的米粒吃干净。因为我觉得这样做既是对农技员的尊重,同时也不能让“勤俭标兵”看出我不珍爱粮食。

2015年10月,王磊光竞聘“六级高级农艺师”岗位。

“时间过得很快,不知不觉,我参加工作已经35年了。”

王磊光在竞聘演讲中说道。

“有句老话讲:人到中年万事休。我却告诉自己:人到中年不能休!

“35年来,我虽然一直从事农技推广和农业科教工作,但热情丝毫没有减少。在为广大农民提供知识和技能的同时,我也不断地感到充实和自豪……”

王磊光生于1963年,用他的话讲“已年过半百”。

“但怎么看都只有49岁!”这也是他讲的。绝非自夸,他是想以此证明自己仍然热情饱满、精力充沛,可以继续为农业工作发光发热。

颠覆过去

王磊光大学毕业,学的是农作物栽培。走出校门后,他先后在当时的城口县搞过科技承包,推广双杂(杂交玉米和杂交水稻)种子;在万县当过农广校(农业广播电视学校)老师;后来到九龙坡区农委,“一直从事农业教育和科技推广”。

“哎呀……”

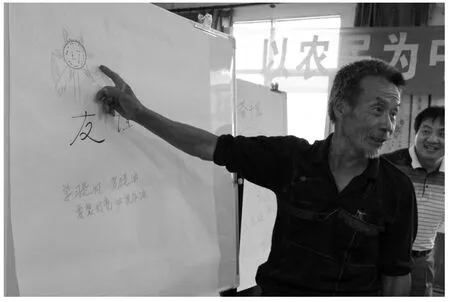

讲起农业培训,王磊光先感叹了一声。

早几年,农业培训是以老师为中心,老师讲,农民听,没有互动。老师讲完就走,农民会不会不管。那个时候,老师虽然很辛苦,几天的课程要用一口气讲完,可费力不讨好……

“为啥子?因为这么搞效果不好,农民听完就忘啰!”

“哪个搞(怎么办)?”

后来,王磊光办起“农民田间学校”。

在“王磊光同志现代农业建设贡献奖先进个人材料”中,有这么一段话:

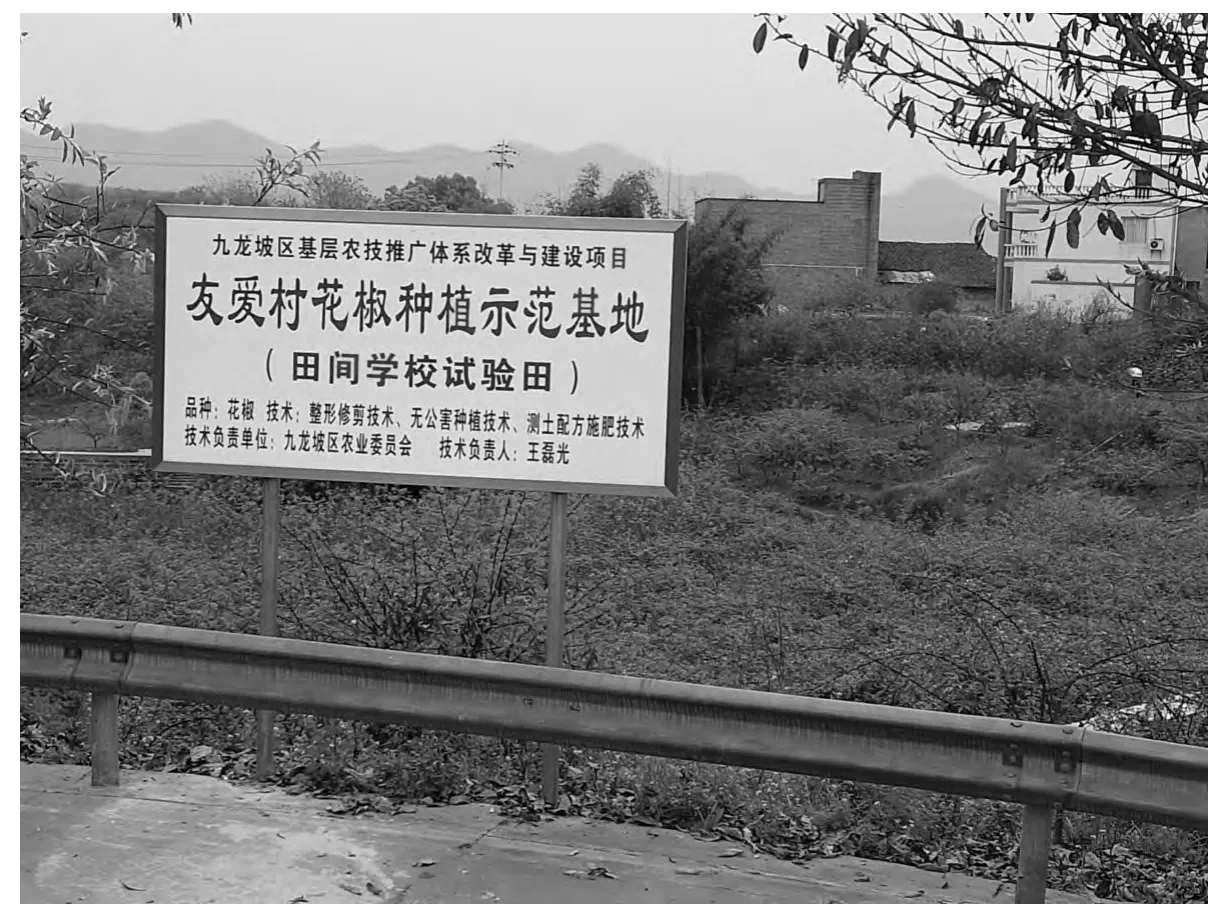

“该同志在农村人才培养上不断拓宽思路,探索有效实用的模式,率先办起一所农民田间学校,当年即被评为全市10所示范学校之一……”

“农民田间学校”就是把“以老师为中心”变成“以农民为中心”。用王磊光的话讲:“完全颠覆了过去传统的培训方式!”

王磊光记得,第一所农民田间学校办在铜罐驿镇,叫花椒农民田间学校。

为啥子把第一所农民田间学校办在那儿?

王磊光回答,因为那儿的花椒栽培面积比较大。

为啥子大面积栽培花椒?

王磊光笑了:“因为重庆人爱吃火锅!”

花椒是火锅底料的重要成分,所以市场需求量大,带动了花椒产业的发展。

道理很简单:要促进产业发展,农民就要成为“专家”。

大不一样

王磊光说,农民田间学校,哪怕你是个文盲也可以参加。

为啥子?

他说,老师不是通过讲课的方式向农民传授技术,而是根据生产中的实际问题,引导农民自己分析和研究,互相交流,最后由老师归纳总结。

“根据农民的需要、针对生产中遇到的问题制定培训内容,采取参与式、启发式、互动式的教学方法,激发农民的学习热情,充分调动他们的积极性和主动性。所以,农民非常感兴趣。

“过去农民参加培训,我没见到有主动记笔记的。但这一次就大不一样!”

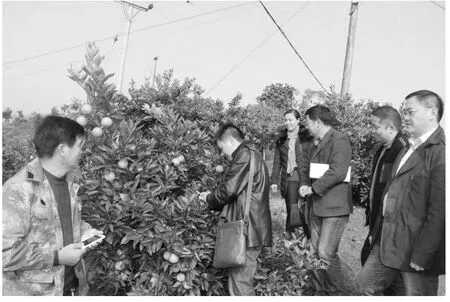

王磊光讲到他们引进推广的花椒“重剪”技术。

“你见过花椒树没得?”他问我。

“花椒树有很多刺。过去传统的采摘方式,是钻进去。那花椒树长得一笼一笼的,枝条很长,而且有很多刺。你要钻进去,站都站不起来,么样摘嘛?很费力,效率也很低!

“采用‘重剪’技术以后,农民可以直接用剪刀把枝条剪下来,然后拖到自己家门口慢慢摘花椒。这样,不仅采摘省力了,而且通过修枝整形,花椒树的产量可以成倍提高。用重庆话讲,叫做一举两得,既减轻了劳动强度,又提高了花椒产量……”

王磊光也提到,对于新技术,农民并非马上能接受。

“有些农民虽然学到了技术,但舍不得剪枝。

“为啥子?因为他们害怕花椒树被剪得光秃秃的,会影响第二年收入,就只剪掉一部分,还想保留一些枝条。

“说明学得不过关啊!像这种情况,我们还要继续办田间学校,打消农民的顾虑,让他们真正把技术学到手!”

活动内容

没时间亲自观摩“农民田间学校”的活动,我很遗憾。

但我看到一份“活动日内容”。

我想,也许大家跟我一样,很想知道王磊光他们是如何组织“农民田间学校”开展活动的。所以,我把这份“活动日内容”实录如下:

1.田间调查

分组进行:每组查2株树,每株查10片叶,观察记录红蜘蛛等虫害平均叶发生数;观察生长发育期——花期;观察树长势——好坏、是否差肥;观察水多少、草多少。建议每组1人记录,1人调查杂草覆盖率,2人观察树势。其余学员观察病虫叶平均发生量。

2.分小组讨论,整理出被调查的树有利不利因素,写出小结并派代表到讲台作调查讨论小结介绍。

3.综合小组调查结果,再次征求学员意见,得出下一步花椒树的实施管理办法。

4.老师点评:

花椒3月上旬萌芽现蕾,3月下旬~4月上旬盛花,4月中旬谢花。

2~3月应施壮花肥……

3~5月对新发嫩芽全部抹芽摘心。

树盘除草。

病虫防治:

红蜘蛛:……

食心虫:……

蚜虫:……

锈病:……

笑自心底

王磊光说,办“农民田间学校”的时候,铜罐驿镇的花椒种植面积有1800亩。现在,已经达到3000亩了。

“这几年,花椒卖价越来越好。”他高兴地说:“开始的时候,市场价比较便宜。后头(后来)越卖越贵。去年(2015年),鲜花椒卖到8~12元/斤。

“过去,我们花椒的产量是每亩五六百斤。现在,我们示范区每亩产量增加到1000斤,农民每亩收入也增加到四五千元……”

既促进了产业发展,又增加了农民收入,他能不开心吗?

“用重庆话讲,叫做一举两得!”

王磊光的笑声发自心底……

蔬菜专业

刘星也是高级农艺师,毕业于原西南农业大学。

他说,他的父母都是农民。所以,高考填报志愿时,他的前五个志愿都不含农字,原因是他想尽快脱离农村。

可他后来还是上了含农字的大学,读的园艺系、蔬菜专业……

和王磊光一样,刘星一直工作在农业技术推广第一线。

听说我想要几张他的照片,他打开电脑里的文件夹。我一看,几乎都是他在田间地头的照片。

刘星的胃不好,可他满脑子琢磨的都是菜——重庆市民喜欢吃啥子蔬菜。

“最近几年,我们推广了水藤菜大棚早熟密植栽培技术……”

水藤菜是什么菜?

看我有些迷茫,他说:“你中午吃的就是水藤菜。”

我还是没明白,他替我上网搜索。

于是,我看到这样的文字:

“重庆人一到了夏天,不管下小面还是炒时蔬,都喜欢吃藤藤菜,吃起那叫一个香一个脆啊!藤藤菜又分干藤菜和水藤菜,外地人老爱叫这个菜是空心菜,听起怪不舒服,食欲都没得了……”

我恍然大悟,原来水藤菜也叫空心菜。这个菜是重庆人的最爱!

“我们重庆就叫水藤菜,是7、8、9三个月高温伏旱季节重要的蔬菜品种。

“过去,这个品种上市比较晚,原因是育苗方法落后。

“咋个落后?”

刘星讲起过去的育苗方法:土窑烧苗。我没记下来,因为不太懂。

“我们推广大棚早熟密植栽培技术的目的,一是为了让水藤菜提早上市,满足市民需要,二是为了提高农民的经济效益。

“你想嘛,从春淡一直供应到秋淡(春秋蔬菜供应淡季),解决市民在淡季的吃菜需求,供应时间延长了,产量就增加了,效益自然也提高了。尤其是前期,5月底之前,价格一般是4~5元/公斤,是批发价,卖给市民大概7~9元/公斤。农民如果做得好,产值可达每亩4~5万元。”

多年摸索

技术的创新缘于多年的艰苦探索。

刘星是个吃得起苦的农技专家。

扎根基层几十年,他的贡献有多少?

还是谈水藤菜。

他说,这项技术在突破上有三点比较重要,其中“平栽”和“浅栽”经历了很多年的摸索和试验。之所以改过去的“直栽”为“平栽”和“浅栽”,就是为了利用表土升温快的特点。

在九龙坡区,刘星亲自抓的水藤菜栽培示范基地有200多亩。由于这些蔬菜比过去提前三四十天上市,因此,受益的不光是重庆市民,还有那些采用新技术种菜的农民。

“有个叫邱方园的,夫妻二人靠六七十亩菜地年收入百万元左右,都说他家种菜比种花还要赚钱!”

刘星的科研成果不仅于此。

在刘星的材料中,有这样一篇文字:

“为了解决日益突出的土壤连作障碍问题,区农技站高级农艺师刘星一行在玉龙村蔬菜种植户的田里实施了土壤处理试验示范……试验示范结束后,参加学习的田间学校学员表示,这项技术很重要,切实解决了农民种地的大难题,希望能够大力推广。”

我还注意到另一个蔬菜新品种的培育和推广,刘星是主要完成人之一:

“8年来,该品种在本区累计推广面积8000余亩,在其他省市累计推广面积近2万亩;累计产值1.6亿元,农民纯收入0.81亿元……”

断断续续

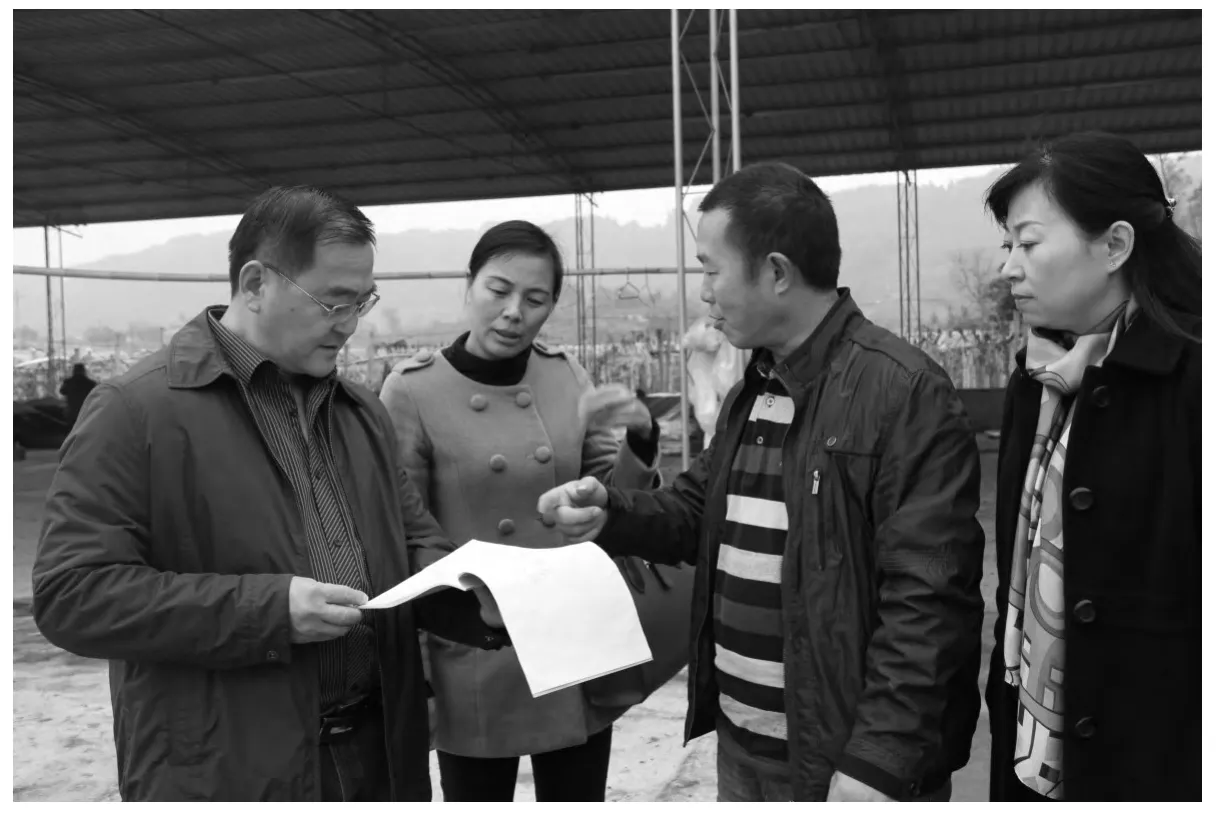

采访朱文群时,有个农民进屋咨询。

朱文群是璧山区农业技术推广中心副主任。

在我眼里,朱文群对谁都笑脸相迎。

笑,就是一种美。

而她对自身工作的理解,更加打动人……

朱文群不愿多谈自己。

她一边接受采访,一边面对电脑忙着。

“你问吧,没关系的!”她对我说。

后来我才知道,她不习惯讲普通话。

采访进行得断断续续。

她告诉我,璧山农业有三大基地:蔬菜基地、果木基地和花卉苗木基地。

她告诉我,从1988年从事果树技术推广到现在,28年了!

她告诉我,在不同的时期,农技推广方式是不一样的。比如说,推广水稻种植技术必须要下田的。

“插秧,女同志和男同志一样,要下水田!

“现在也一样,要亲力亲为去做。不然,那个技术连你自己都掌握不了,咋个推广?

“老百姓有一个接受能力问题。比如,果树修剪必须做给他们看。

“农户的产业、年龄、知识结构、技术水平,都不一样。所以,推广技术很辛苦……”

要有激情

进屋咨询的农民叫陶周惠,有50亩果园,想申报“农业科技试验示范基地”项目。

一个认真地问,一个热情地答。

陶周惠问得很具体,包括资金、用工、防盗……

咋个搞,咋个设计……朱文群回答得很细致。

我坐在朱文群旁边,陶周惠站在朱文群对面。

“我们从来没有申报过,所以过来问一问,希望得到政府的支持和帮助。”陶周惠告诉我,她为什么来咨询。

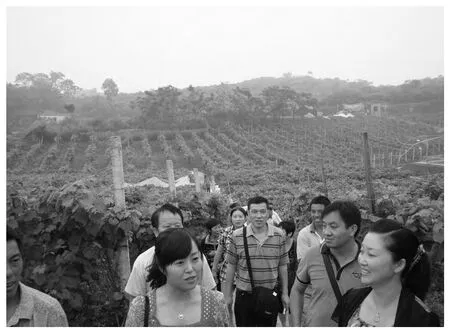

她的果园名称为“重庆市璧山区陶周惠葡萄种植园”,而朱文群长期从事果树生产技术推广工作,所以,她们相互都很了解。

“要想好做啥子,要做就做好!

“果树技术要在不断总结和积累中才能提升。不要只在屋里头不动,要走出去,到外面去学。

“葡萄是天然的旅游支撑产业,你以后可以搞成一个农家乐。

“相互之间要团结,包括工人给好多钱工资……不然,恼火得很!”

陶周惠没想到朱文群替她想得那么周到,不住地说:“要得,要得,对头,谢谢你!”

“走了走了,打扰了!”陶周惠抱歉地对我说。

朱文群继续回答我的问题:

“中国毕竟是一个农业大国,把农业的事情做好还是很有意义的。随着农业经营方式发生根本性变化,我们做农技推广工作的要适应它,跟上形势。”

谈到对农技推广工作的认识,她说:

“第一是要热爱,要有激情,要喜欢这项事业。

“第二要把自己从书本上学到的知识和实践结合起来,身体力行。给农民起示范作用要吃得起苦。

“真的,搞农业技术推广真要吃得起苦。不管是刮风下雨,还是病虫害,必须要下田去做。要有奉献精神,否则,即使可能坚持,也不会做得更好……”

这是必须

璧山有15个乡镇街道,朱文群说她基本上跑遍了,“这是必须的”!

“必须”几乎是朱文群的口头禅。比如:

“老公也忙,从事农技推广的都很忙,这是必须的。

“星期六、星期天都可能下乡。有事就下乡,这是必须的。搞农技推广的,时间不完全属于自己……”

璧山区农业技术推广中心主任庞泽兴评价朱文群“第一敬业;第二理论和实践结合紧密;第三对生产企业服务非常到位;第四不求回报”。

他谈起朱文群的“两件事”:

一、在乡镇果树技术骨干少,不能有效指导果树生产的情况下,她积极建立了由葡萄种植大户组成的璧山葡萄技术协会,对璧山的葡萄生产发挥了很大作用。

二、为了美化璧山,近三年引进1000种果树,丰富了璧山城区的树种资源和绿化景观……

和王磊光、刘星等“最美农技员”一样,朱文群的“主要先进事迹”一栏填写得满满的。

“最美”意味着吃苦和奉献。

在他们眼中,所有的奉献都是“必须的”!

在人们心中,他们的“最美”也是不言而喻的。

但愿“最美农技员”都有王磊光那样的好心态,把50岁当40岁,“继续为农业工作发光发热”!